Nuestro audaz amigo

Mientras aguardaba a que el gobierno británico encontrara las dos mil quinientas libras que necesitaba para su nueva expedición, Speke continuó escribiendo diarios para su publicación. Para empezar, el editor que había escogido, John Blackwood, le dijo en tono descorazonador que había encontrado «grandes defectos» en su obra, «principalmente debidos a su falta de práctica en la producción literaria». Pero Speke no se lo tomó a mal, y replicó con una ingenuidad encantadora: «Soy un novato total en el arte de la pluma: mi fuerte está en la actividad de campo, no en el despacho». Pero el hombre de letras de mediana edad y el joven militar convertido en explorador no tardarían en gustarse y respetarse mutuamente. Blackwood revisaría muy pronto su opinión sobre el trabajo de Speke y admitiría que ya no lo corregía tan cuidadosamente como antes, pues a menudo se sentía tan atrapado por su relato que se «olvidaba de fijarse en si escribía bien o mal en inglés […] Hay tanta realidad en su descripción de la fuga de los somalíes que es mejor que la literatura más refinada». A pesar de que muchos de sus autores tenían un estilo recargado —como entonces era casi de rigor para todo aquel que quisiera ganarse fama de escritor elegante—, Blackwood aseguraba a Speke que tenía la intención de conservar su «narrativa llana y honesta, y no buscar ningún adorno literario». Como Speke le había advertido que consideraría «intolerable que un maldito individuo cualquiera» pretendiera hacerle «hablar de “cielos de azur”», las cosas estaban bien como estaban. Una prueba del afecto de Blackwood por su intrépido autor sería que para suplir las carencias de su cultura formal le enviara novelas tales como El molino del Floss para ayudarle a desarrollar un gusto por la literatura distinguida. A propósito de Speke Blackwood diría a John Delane, el redactor de The Times,

John Blackwood.

[Mi] modesto amigo, simpático y temerario […] es un personaje con un marcado toque de Robinson Crusoe: nunca me topé con una mezcla tal de sencillez y de ignorancia casi infantil, combinada con una energía infatigable y una maravillosa inteligencia genuinamente propia.

Pero Blackwood no adoptó nunca aires de superioridad con Speke en persona, por lo que el explorador se sentiría siempre sinceramente agradecido con él. «Muchas gracias por lo que ha hecho usted», escribió tras el éxito de la publicación de sus diarios en el Blackwood’s Magazine. «Ha hecho usted de mí un personaje casi literario. Me siento orgullosísimo […] ¡Es maravilloso pensar en ello!».

Después de pasar unos días con la familia Blackwood en St. Andrews, Speke visitó las oficinas de su editor en Edimburgo y allí le mostraron una copia de un mapa del Bahr el-Ghazal, el complejo sistema fluvial situado al oeste de Gondokoro que alimentaba el cauce principal del Nilo. Dicho mapa era obra de un ingeniero de minas galés, John Petherick, que había sido el primero en viajar a Sudán para buscar carbón diez años antes, y que desempeñaba una doble función, la de vicecónsul honorario de Gran Bretaña en Jartum y la de traficante de marfil en las regiones más al oeste de Gondokoro. Speke había conocido a Petherick en casa de sir Roderick Murchison y le dijo a Blackwood que tenía intención de ponerse en contacto con él de nuevo, pues era «sin duda el mayor viajero por esa parte de África». Speke esperaba que, si conseguía reunir los fondos necesarios, Petherick estaría dispuesto a viajar al sur remontando el Nilo y reunirse con él llevando hombres y embarcaciones en algún punto situado entre la ribera norte del Nyanza y Gondokoro, prestándole una ayuda fundamental para atravesar el territorio de las tribus hostiles que, según se decía, habitaban aquel país todavía sin explorar. Para entonces Speke esperaba haber terminado ya de recorrer la parte occidental del Nyanza hasta Uganda, y haber encontrado el lugar preciso de la ribera norte del lago en el que nacía el Kivira, es decir, el Nilo, según pensaba él. En una carta a Norton Shaw decía con un entusiasmo excesivo: «He pedido a Petherick que venga aquí a pasar unos días, antes de que vuelva a marcharse, y así podamos hacer los preparativos necesarios para abrir África al mundo de par en par, él desde el norte y yo desde el sur».

Petherick fue, en efecto, a pasar unos días con Speke en la imponente casa de sus padres en Somerset, y aunque en aquella época esnob habría cabido esperar que un miembro de la pequeña aristocracia rural inglesa como Speke mirara por encima del hombro a un traficante de marfil de orígenes humildes, ya en la primera entrevista se llevaron muy bien y Speke compararía afectuosamente las maneras enérgicas de aquel galés fornido y de pelo rizado con las de un «hipopótamo exuberante». Enseguida recomendó a Petherick a Blackwood como futuro colaborador de su revista, e hizo una generosa contribución para sufragar los costes de edición del libro de Petherick, Egypt, the Soudan and Central Africa («Egipto, Sudán y África central»).

Por desgracia, el gobierno británico —que finalmente había concedido a Speke sus dos mil quinientas libras— no estaba dispuesto a contribuir en absoluto a los gastos de la expedición de Petherick, de modo que la RGS se vio obligada a lanzar un llamamiento público que se cerraría en enero de 1861 sin haber conseguido reunir más que la mitad de las dos mil libras necesarias. Estas deficiencias darían lugar a graves malentendidos. Así pues, aunque en sus instrucciones la RGS decía a Petherick que debía «viajar en dirección al lago Nyanza con vistas a socorrer al capitán Speke y traerlo a él y a su grupo sanos y salvos al centro comercial de Gondokoro», Petherick dudaba en secreto de que pudiera dedicar, como le pedía la RGS, la friolera de dos años a esperar a Speke, que se hallaría en el sur lejísimos de Gondokoro. Mientras Speke empezaba a confeccionar la lista de todos los sextantes, horizontes artificiales, cronómetros de bolsillo y otros artilugios que iba a llevarse consigo, desconocía por completo las dudas de Petherick. En realidad le tranquilizó mucho saber que el fornido cónsul permanecería esperándolo en el Alto Nilo con nuevos suministros y pertrechos, para ayudarle a gestionar el peligroso último cuarto de su heroico viaje. Nunca se le ocurrió pensar en la posibilidad de que Petherick no se presentara a la cita.

Debido a la desastrosa relación que había mantenido con Burton, antes incluso de marchar de África en 1859 Speke había empezado ya a preocuparse por quién habría de llevar como compañero en su próxima expedición. Petherick iba a estar con él sólo en su última fase, de modo que iba a necesitar otro colega para la mayor parte del viaje. Cuando estaba ya de regreso a Inglaterra con Burton, una caravana árabe les había entregado una carta de Christopher Rigby, recién nombrado cónsul en Zanzíbar. Contenía la triste noticia de que el hermano de Speke, Edward, oficial del ejército, había resultado muerto de un tiro en Delhi, poco después del estallido del motín de la India. Apenas unas semanas antes Speke había escrito a Edward lleno de entusiasmo anunciándole: «estoy decidido a volver al Nyanza y a seguir el Nilo hasta Egipto»; a renglón seguido le había propuesto que volviera «a casa» lo antes posible para resolver juntos el misterio del Nilo.

Privado de la lealtad de un hermano de verdad, Speke tuvo que conformarse con un hermano de armas, el oficial Edmund Smythe. «Es el hombre más duro y más bruto de toda Bengala —dijo orgullosamente a Norton Shaw—, un tipo maravilloso a la hora de andar y un escalador asombroso, que además tiene precisamente los mismos hábitos que yo». Pero no tenía su misma robustez, pues al cabo de un mes oyó decir que Smythe tenía «propensión a las fiebres» del mismo modo que Burton «tenía propensión a las fiebres». Era una debilidad fatal, de modo que Speke decidió escoger en su lugar al capitán James Grant, al que conocía y al que encontraba de su agrado desde 1847, cuando los dos tenían sólo veintiún años y eran cadetes del ejército de la India. Los dos habían combatido juntos en la guerra del Punjab, y mientras Speke había estado en África, Grant se había visto envuelto en el motín de la India. Sitiado en Lucknow durante dos meses, había resultado herido, perdiendo el pulgar y el índice de la mano derecha. Era un escocés de temperamento tranquilo y voz suave, que había obtenido un título en filosofía natural y matemáticas en el Marischal College de Aberdeen, aunque nunca había compartido el amor de Speke por la vida al aire libre. Speke dijo a la RGS que apreciaba a Grant especialmente «por su actitud conciliatoria con los hombres de color [y] por su buen temperamento y su paciencia en general». Eso suponía un gran cambio respecto a Burton, que constantemente se burlaba de los africanos y se había mostrado áspero e impaciente con Speke. Grant tenía a ojos de este último una gran virtud: Georgina Speke, su madre, «lo estimaba mucho».

Al ver que la partida de Speke estaba cada vez más cerca, la preocupación de John Blackwood por su joven autor empezó a incrementarse. «Estoy bastante asustado pensando que pronto estará usted lejos de sus amigos camino de su temeraria expedición […] Pensaremos a menudo en usted y espero que todo le vaya bien a nuestro audaz amigo». En su última entrevista, Blackwood había advertido a Speke que ya había «arriesgado su vida en una medida mucho mayor de lo que un ser humano suele escapar al peligro por término medio». ¿No debería acaso ser más sensible a «los sentimientos de las personas que le quieren?». Speke respondió a su pregunta con una interrogación retórica: «¿Cómo me sentiría si un extranjero arrebatara a Gran Bretaña el honor del descubrimiento? ¡Antes morir cien veces!».

El capitán James Grant.

Esta idea de que los grandes logros en el ámbito de la geografía podían dar kudos no sólo al explorador sino también a su país había avivado la imaginación de sir Roderick Murchison desde que empezara a promocionar y a dar publicidad al viaje del Dr. Livingstone recorriendo África de punta a punta en 1853-1856. La fascinación del público por el médico misionero había permitido a sir Roderick obtener la ayuda del gobierno para que volviera a África, e incluso para que Burton y Speke hicieran otro viaje un año después. En agosto de 1859 Speke había decidido preguntar a la reina si podía llamar a su Nyanza lago Victoria Nyanza. La soberana dio su beneplácito y Murchison aplaudió el patriotismo de Speke. Y como si se quisiera confirmar que la nueva empresa de Speke tenía un significado nacional, tanto él como Grant fueron invitados a viajar al Cabo, camino de Zanzíbar, en el buque de guerra Forte, de la Marina de Su Majestad, que zarpó de Portsmouth el 27 de abril de 1860.

Al igual que Murchison y Livingstone, Speke creía que los africanos iban a ser «borrados de la faz de la Tierra» por el tráfico de esclavos árabo-swahili, a menos que Inglaterra estableciera en la parte oriental y central del continente un régimen parecido al Raj británico de la India. Pero el gobierno de Su Majestad no compartía esa idea. Hasta la década de 1880 el término «imperialismo» no se pondría en uso como eufemismo de carácter laudatorio para designar el robo indiscriminado de territorio ajeno. De modo que, aunque se esperaba que Speke y Grant dieran gloria a Inglaterra resolviendo el misterio del Nilo, no serían enviados como una avanzadilla imperial. A juicio de Palmerston, los dos exploradores eran unos jóvenes valientes y temerarios que, si tenían suerte, quizá sobrevivieran y aumentaran los conocimientos geográficos del mundo. Aunque Murchison se quejara de la falta de imaginación del primer ministro, de momento no había nada que hacer.

Los peligros que los aguardaban fueron puestos de manifiesto ante Speke y Grant a su llegada a Zanzíbar cuando les dijeron que recientemente había sido asesinado en el continente otro explorador europeo. Se trataba de un joven alemán, Albrecht Roscher, que en octubre de 1859 había llegado al lago Nyasa por el este pocos meses después de que Livingstone pisara la ribera occidental del mismo. Dos de los asesinos de Roscher fueron ejecutados en Zanzíbar poco después de la llegada de Speke y Grant. El día previsto para su decapitación, como no había llegado a tiempo la orden de ejecución, el verdugo apeló a Grant, como huésped de mayor rango del sultán, para que ratificara el doble castigo. El oficial británico así lo hizo con una seguridad impasible: «Sí, por supuesto. Proceda». Aunque Speke se encontraba ausente cazando hipopótamos y se libró por tanto de contemplar el brillo de la espada al caer sobre las cabezas y el chorro de sangre que soltaron, contaba con presenciar espectáculos aún peores durante el viaje. Rigby le avisó de los combates que estaban desarrollándose en el continente entre el joven jefe de los nyamwezi, Manwa Sera, y los traficantes de esclavos árabes de Unyanyembe. La guerra se había extendido a Ugogo, donde el jefe de una de las principales tribus había muerto recientemente de un balazo. Pero ya no cabía dar marcha atrás y comenzó en serio el proceso de reclutamiento de los porteadores.

El jeque Said bin Salim fue fichado de inmediato como jefe de la caravana, seguido de otros antiguos empleados como Bombay y Mabruki. El cónsul Rigby permitió a su amigo contratar a Baraka, Frij y Rahan, tripulantes de confianza de su barca oficial. Baraka, hombre muy capacitado, estaba al mando de sesenta y cinco wangwana, hombres de color de condición libre residentes en Zanzíbar, cuya lengua era el swahili. Uno de estos hombres era Uledi, que luego se convertiría en el criado de James Grant y un día trabajaría de forma notabilísima al servicio de H. M. Stanley en todos sus grandes viajes. Speke no había despreciado nunca a los soldados beluchos como había hecho Burton, y por eso ahora volvió a reclutar a veinticinco. Un centenar de porteadores nyamwezi y diez hotentotes, contratados en El Cabo, completaban el personal, lo que hacía que los integrantes de la caravana llegaran a los doscientos. Grant y Speke ofrecen cifras totales ligeramente distintas, aunque los dos incluyen en cualquier caso en ellas a cuatro mujeres.

Salieron de Bagamoyo el 2 de octubre y no tardaron en experimentar las frustraciones y dificultades habituales en los viajes por África: peticiones exageradas de hongo (derechos de tránsito), deserción de los porteadores, desaparición de cabras y asnos, y por fin los primeros brotes de fiebre. El grano escaseaba y a veces los hombres se negaban a seguir adelante. Hubo numerosos robos de telas, con las cuales los porteadores compraban furtivamente comida extra para ellos solos. Así que Speke y Grant no tardaron en ordenar flagelar a los porteadores culpables de sustraer los medios de supervivencia básicos.

Al pasar por Uzaramo, Speke conoció al jefe Hembé, que confesó ser el asesino del teniente Maizan. El jefe se disculpó alegando que no fue plenamente responsable de la amputación de los miembros del joven militar francés y de que le cortaran los genitales cuando todavía estaba vivo, pues, según dijo, no hizo más que obedecer las órdenes de los árabes, que estaban dispuestos a todo con tal de impedir a los europeos inmiscuirse por la fuerza en el comercio del marfil. Como era propenso a pensar bien de los africanos, Speke prefirió creer que el jefe habría sido ejecutado si hubiera desobedecido. Por consiguiente decidió no involucrar en el asunto a las autoridades de Zanzíbar. Su enorme paciencia con los africanos le vino a Speke muy bien cuando los tormentosos celos mutuos que se tenían Bombay y su ayudante, Baraka, estallaban en manifestaciones ocasionales de violencia. Como Said bin Salim estaba gravemente enfermo, esas desavenencias entre los dos capitanes africanos más importantes de la caravana amenazaban incluso el futuro de la expedición. Pero Speke logró reconciliarlos, y al mismo tiempo supo reforzar el ego de Bombay ante futuros ataques de Baraka, realmente brillante en el terreno verbal.

Al llegar a Ugogo, los exploradores se encontraron una situación de grave hambruna. Los árabes de Unyanyembe se habían adentrado recientemente en la región en busca de comida, de modo que cuando Speke y Grant hicieron su aparición, «los pobres aldeanos, acostumbrados únicamente a ser tratados de mala manera, se dispersaron de inmediato por la selva». Speke envió rápidamente algunos grupos cargados con tejidos a comprar comida, pero los lugareños reaccionaron lanzándoles flechas desde sus escondites. Mientras tanto, Speke era cubierto de improperios por sus propios hombres, que lo acusaban de andarse con demasiados «remilgos» por no querer utilizar sus pistolas para convencer a los aldeanos de que entregaran el grano. Las lluvias azotaban toda la región de Ugogo, «peor que los monzones de la India», y las deserciones no tardaron en aumentar peligrosamente. Speke echaba la culpa en parte a la dificultad de la situación, y en parte a las amenazas de la población local, pero se daba cuenta también de que eran un «castigo contra los blancos por la conducta indecorosa de Burton al estafar a los primeros hombres de la luna [los nyamwezi] que habían tenido trato con nuestra raza». A primeros de diciembre el número de los integrantes de la expedición se había reducido casi a la mitad, aunque los wangwana, al mando de Baraka, permanecieron fieles. Lo que más daño hizo a Speke fue la deserción de ocho beluchos, pues había pagado por librarlos de la esclavitud y en un acto de buena fe les había suministrado mosquetes. Speke reaccionó ante la emergencia ordenando una serie de marchas forzadas, con la intención de disminuir el tiempo que pudieran quedar expuestos a la enfermedad y a la guerra. La caravana sobrevivió porque tanto Grant como Speke eran excelentes tiradores y pudieron suministrar al grupo carne cazando aves pequeñas y animales grandes, como jirafas y búfalos.

A los dos les encantaba cazar, especialmente cuando su presa era tan peligrosa como un rinoceronte. Pero los acontecimientos harían que se volvieran menos temerarios. Conscientes de la necesidad de suministrar grandes cantidades de carne, Speke salió una noche de luna con un hombre detrás de él sujetando una segunda escopeta por si se presentaba algún caso de emergencia, y logró herir a un gran macho de rinoceronte, y entonces «con un rugido le hice dar la vuelta, hasta que ocupó exactamente la mejor posición que pudiera desear para tener un buen disparo». Pero cuando alargó el brazo para coger la segunda escopeta, Speke se dio cuenta de que el encargado de llevársela se había subido a un árbol. Providencialmente para él, el animal giró de forma inesperada «a la derecha y salió huyendo». Cuando Speke logró matar un segundo rinoceronte, sus wangwana no fueron capaces de llegar al lugar donde yacía su cuerpo antes que los wagogo y se vieron obligados a competir con estos por las tajadas.

No cabe imaginar una escena más salvaje, sucia y repugnante, al tiempo que grotesca. Todos se pusieron manos a la obra armados con espadas, lanzas, puñales y machetes, asestando cuchilladas y hachazos, golpes y berridos, luchando, tropezando y peleándose hundidos en la porquería y en la sangre hasta las rodillas dentro del cuerpo del animal. Cuando una tajada tentadora caía en manos de uno, el que tenía al lado, si era más fuerte, se apoderaba de ella y se llevaba el premio en una carrera triunfal.

El 7 de enero de 1861, cuando estaban ya cerca de Kazeh, Speke y Grant se estremecieron al enterarse de que Manwa Sera, el jefe de los nyamwezi, que estaba en guerra con los árabes de Unyanyembe, se acercaba a su campamento con treinta servidores armados. Speke ordenó a los beluchos que le quedaban que montaran las bayonetas. Al ver esta demostración de armamento, los hombres de Manwa Sera retrocedieron y el propio jefe entró en el campamento de Speke, acompañado sólo de una pequeña escolta. El joven rey dijo que había oído decir que Speke andaba escaso de porteadores y se ofrecía a ayudarle si lo acompañaba a Kazeh y luego intercedía por él ante los árabes. Manwa Sera contó cómo había intentado cobrar una tasa sobre todas las mercancías que entraran en su país y en consecuencia había sido atacado por los árabes, que lo habían obligado a vivir como un fugitivo y lo habían sustituido por un reyezuelo títere. Pero él no se había rendido. Speke «se compadeció profundamente de él» y pensó que era «la propia imagen de un capitán de bandoleros de novela». Manwa Sera se ofreció espontáneamente a suprimir la tasa si los árabes lo reconocían a él como rey y no al pretendiente, de modo que Speke no vio motivos de que Snay bin Amir y sus compatriotas no quisieran complacer al soberano exiliado en vez de seguir luchando. Sin embargo, poco después de que Speke y Grant llegaran a Kazeh, el 23 de enero, Snay y los demás árabes rechazaron su oferta de mediación y atacaron a Manwa Sera con cuatrocientos hombres. El rey de los nyamwezi demostró ser un estratega excelente y derrotó a los árabes, matando de paso a Snay. Al volver a Kazeh, los supervivientes pidieron a Speke que invitara a Manwa Sera a venir a Kazeh con el pretexto de celebrar una entrevista y poder así asesinarlo. Naturalmente Speke rechazó su propuesta.

En Kazeh, Speke y Grant tuvieron que hacer frente a una crisis en su cuadrilla. Todos menos dos de sus cien porteadores nyamwezi habían desertado últimamente, al igual que los veinticinco beluchos. Uno de los hotentotes había muerto y los otros cinco estaban tan enfermos que iba a ser preciso mandarlos a la costa para que se repusieran. Continuaban con ellos alrededor de sesenta wangwana, así como Bombay, Baraka, Uledi y Rahan. El jeque Said bin Salim estaba demasiado enfermo para seguir adelante, debido a una antigua dolencia que Speke suponía que era sífilis. «Fue una triste desgracia, pues los hombres tenían mucha confianza en él». Por fortuna, el mercader indio Musa Mzuri, con quien Speke habría viajado a Uganda si Burton no lo hubiera impedido, accedió a ayudarlos a reclutar porteadores para la siguiente fase de su viaje, la más trascendental. Como en Unyanyembe no era posible encontrar a ninguno debido a los combates, Musa se trasladó más al norte, hasta Rangua, y regresó con la decepcionante cantidad de treinta y nueve hombres, pues otros ciento treinta habían desertado por el camino debido a su temor a Manwa Sera. Aunque pensó que estaba «en un gravísimo aprieto», el joven explorador emprendió la marcha hacia el norte el 16 de marzo de 1861 con los aproximadamente cien hombres que le quedaban. Los meses venideros supondrían la prueba más dura a la que se había visto sometido nunca.

Musa, del que dependía Speke, era adicto al opio desde hacía cuarenta años, pero no por ello se había visto mermado su talento mercantil: cobraba a Speke por sus mercancías el 400 por 100 más de lo que habría habido que pagar por los mismos productos en la costa. Vivía rodeado de sus esposas y de trescientos esclavos y servidores, en su mayoría tutsis de Ruanda, que cuidaban sus vergeles, sus huertas y sus rebaños de ganado, además de hacer de porteadores en sus expediciones de tráfico de marfil. Según Musa, todo iría bien cuando los exploradores llegaran a la corte de su amigo, el rey Rumanika de Karagwe. Pero este monarca vivía a casi quinientos kilómetros al norte y por el camino iba a haber que pasar por el territorio de numerosos jefes. Si Speke lograría o no retener a sus porteadores y pagar los derechos de tránsito que le exigieran aquellos reyezuelos africanos era una cuestión que no estaba en condiciones de responder. Ya le habían advertido que nunca conseguiría atravesar Usui, pues el jefe Suwarora era tan desmesurado en sus exigencias que «lo haría trizas».

Después de apenas dos días de viaje, la caravana llegó a Ukumbi, cuyos habitantes «se pusieron a revolotear a nuestro alrededor blandiendo sus lanzas y tendiendo sus arcos en las actitudes más grotescas, asustando tanto a algunos porteadores que tiraron al suelo sus cargamentos y salieron huyendo». La mayoría de aquellos porteadores habían venido sufriendo cada diez días graves ataques de fiebre, que normalmente duraban entre dos y cinco. Grant, que también estaba aquejado de ellas, sentía envidia de Speke, «que había pasado tanto tiempo en África [que] ya no las padecía». Pero Speke tenía otros motivos de preocupación. Acababa de enterarse de que los watuta —mercenarios ngoni (zulúes) empleados por los árabes— estaban saqueando todo el país.

En una situación tan peligrosa como aquella, Speke sintió un alivio enorme cuando los hombres de Musa (aunque sin este) llegaron inesperadamente a su campamento con trescientos porteadores. Speke mandó entonces a buscar a Kazeh al resto de sus hombres, entre ellos Bombay —que había sucedido al jeque como cafilah-bashi— ordenándoles que vinieran al norte con los suministros que se habían visto obligados a dejar atrás por falta de porteadores. Pero justo cuando habría podido seguir adelante, llegó la noticia de que los watuta, famosos por su ferocidad, habían rodeado Rangua y bloqueaban el camino hacia Karagwe y Buganda, acción táctica para mantener a raya a los nyamwezi seguidores de Manwa Sera. Y peor aún, los porteadores de Musa hicieron saber de repente a Speke que no estaban autorizados a viajar con él más que dos jornadas debido a la guerra. De modo que Speke no tenía más alternativa que regresar a Kazeh e intentar arreglar las cosas con Musa, y luego enfrentarse a los árabes y exigirles que dejaran de utilizar a los watuta contra Manwa Sera. No consiguió que Musa cambiara de opinión respecto a los porteadores, pero le arrancó la promesa de que iría con él a Karagwe en cuanto se sintiera mejor. Parecía encontrarse terriblemente enfermo, a pesar de administrarle lo que él «llamaba sus píldoras de adiestramiento, pequeños capullos de rosa secos alternados con trocitos de azúcar cande». Musa murió a los pocos días debido a los efectos combinados de la fiebre y de su larga adicción al opio. Así pues, Speke había perdido al único traficante en el que confiaba.

No tardaron en llegar más malas noticias. El jefe Suwarora, el primer soberano importante que había en su camino hacia el norte, estaba construyendo una línea de bomas (setos) de espino para defender su frontera y prometía «matar a cualquier hombre de la costa que se atreviera a intentar entrar en Usui». «Mi corazón estaba a punto de venirse abajo cuando me fui a la cama —escribió Speke en su diario—, y me vi tentado a pensar en abandonar a cualquiera que no fuera lo bastante fuerte para venir conmigo cargando un fardo». Los hotentotes del Cabo estaban desde luego demasiado enfermos para cargar con ninguna impedimenta. Dos ya habían muerto, y los demás estaban amarillos de ictericia, de modo que Speke los mandó regresar a la costa para salvar sus vidas.

Después de regresar a regañadientes a Kazeh, Speke se sorprendió cuando los árabes le pidieron una vez más que entablara negociaciones en su nombre con Manwa Sera, pues las luchas los estaban arruinando al quedar su marfil inmovilizado en Ugogo, donde los porteadores morían de hambre. Aunque Speke estaba irritado con Abdulla y Muhinna, los principales árabes de Kazeh, por seguir empleando a los watuta, accedió a «redactar todos los artículos de un tratado de paz», con sanciones contra ellos si rompían la palabra dada a Manwa Sera. Aunque tanto él como Grant odiaban a Muhinna, que se había negado a dejar de pegar a las esclavas que tenía encadenadas, Speke seguía pensando que no tenía más alternativa que intentar poner fin a la guerra en su propio interés, y en el de los otros. Así pues, mandó a Baraka a localizar a Manwa Sera para que enviara sus emisarios a Kazeh. Baraka consiguió el milagro en unos pocos días. Pero las negociaciones fracasaron por la cuestión de cuánta tierra tenían que devolver al soberano africano, de modo que, a pesar de todos sus esfuerzos, Speke se fue de Kazeh sin haber conseguido restablecer la paz en la zona por la que iba a tener que viajar. De hecho, justo antes de ponerse en marcha, se enteró de que Manwa Sera estaba reclutando guerreros wagogo y wasukuma para reanudar los combates.

Speke estaba desesperado por tener que viajar sin Musa y sus porteadores, pero consideraba que no podía seguir esperando y no hizo caso a Bombay y Baraka, que le decían que se equivocaba al no esperar hasta que los árabes y sus brutales mercenarios obtuvieran una ventaja permanente sobre Manwa Sera. Animado por la adquisición de un kirangozi experimentado, Speke habló a Bombay y a Baraka de «la perseverancia y el éxito de Colón, que, pese a la oposición de sus marineros, siguió adelante y triunfó».

En Ukuni, justo al norte de Kazeh, la escasez de porteadores obligó a Speke a dejar atrás a Grant y a Bombay con treinta hombres y el grueso de los pertrechos de la expedición, mientras que él siguió avanzando hacia el norte con Baraka y poco más de sesenta hombres, con la intención de regresar cuando pudiera encontrar un número suficiente de nuevos porteadores. Entre los meses de julio y septiembre los dos exploradores estuvieron separados, mientras Speke se enfrentaba a una sucesión de jefes y caciques rapaces sin contar con la seguridad que le proporcionaba la presencia flemática de Grant. Speke ordenó a su nuevo kirangozi que evitara a todos los jefes de tribu durante lo que quedara de trayecto, para no tener que efectuar más pagos ruinosos de hongo. Pero el guía lo condujo inmediatamente al boma (poblado protegido) de Mfumbi, un subjefe de Sorombo. Mfumbi no sólo exigió telas y abalorios para él, sino que insistió en que el explorador visitara a su superior jerárquico, Makaka, que vivía a más de quince kilómetros hacia el oeste y deseaba ver por primera vez a un hombre blanco. Speke intentó enviar a Baraka con un regalo, pero naturalmente aquello no bastó. Los jefezuelos, que habían sufrido muchas pérdidas a consecuencia de la guerra —y todos decían que las habían sufrido—, no iban a dejar pasar la oportunidad irrepetible de utilizar a aquel blanco y sus posesiones para rellenar sus arcas vacías. Makaka exigió inmediatamente un manto de seda bordada con encajes de oro, del tipo que Speke estaba decidido a guardar para el rey Rumanika de Karagwe y para Kabaka Mutesa de Buganda. De modo que, para no deshacerse de una prenda tan costosa, Speke se vio obligado a entregar muchos metros de tela de calidad inferior del tipo más útil para comprar comida.

El incompetente kirangozi tuvo entonces la desfachatez de decir que Mfumbi y Makaka habían fingido ser jefes, pero que en realidad no eran más que «meros subalternos obligados a pagar tributo a Suwarora». Antes de que se lo contara, Speke había acordado efectuar un cuantioso pago en telas, y además había aceptado disparar en honor del «mero subalterno» una serie de «salvas reales», para que lo dejara marchar. «Nunca me he sentido más humillado que cuando tuve que obedecerle», admitiría más tarde. Makaka pensó que los disparos se habían hecho con demasiada lentitud y gritó: «Tirad otra vez […] Deprisa, deprisa […] Podríamos alancearos mientras cargáis las armas». En la tienda de Speke, Makaka se sentó en la silla de este y manchó el asiento con la grasa que se untaban todos los hombres de su tribu. Se puso las zapatillas de Speke, pidió que le diera su linterna de ojo de buey, y exigió además sus cerillas Lucifer. Speke estaba tan irritado que no habría dudado en matarlo, pero se dio cuenta de que si le hacía daño todos los jefes de tribu del país se convertirían en enemigos suyos. En la situación en la que se hallaba, no podía decantarse por el uso de la fuerza; no tenía más remedio que armarse de paciencia y aferrarse a su obstinada determinación de no permitir que le robaran nada. No obstante, aquella preocupación incesante hizo que «se sintiera bastante mal». Y peor aún se sintió cuando Baraka le dijo que Makaka había dado a entender que su superior, Suwarora, había capturado a una caravana árabe entera y pensaba matar a todos sus miembros si los watuta o cualquier otro extranjero se acercaban más. Speke se rio de Baraka «por ser tan loco» de creerse tales patrañas. «Makaka sólo quiere retenernos aquí para asustar a los watuta y mantenerlos a raya […] A estas alturas Suwarora sabe ya que he venido y estará tan deseoso de tenernos en Usui como lo está Makaka de tenernos aquí, y no puede hacernos daño porque Rumanika está por encima de él».

Pero la lógica no tenía efecto sobre los porteadores de Speke, que temían tanto a los watuta como a Makaka. Cuando Speke les pidió que reemprendieran la marcha hacia el norte, se negaron a hacerlo y nada de lo que el oficial inglés pudiera decir les haría cambiar de opinión. No le quedó más alternativa que regresar una vez más a Kazeh e intentar reclutar allí nuevos hombres. Dos meses y medio de esfuerzo no habían dado absolutamente ningún resultado, excepto el gasto inútil de una enorme cantidad de pertrechos. Pero en su mente no cabía la idea de darse por vencido.

Cuando Speke llegó al campamento de Grant, sufría una tos muy fea; tanto, que «no podía tumbar[se] de costado ni dormir». Cada vez que subían una colina, «resollaba y gruñía como un caballo con asma». Enfermo como estaba, tendría que proseguir con su búsqueda de porteadores o admitir que no llegaría nunca a Uganda. Pero en Kazeh vio que nadie iba a arrendarle hombres mientras continuara el estado de guerra. Una pequeña excepción fue la de Abdulla, el hijo de Musa Mzuri, que le prestó dos guías, Bui y Nasib, «que conocían a todos los jefes y todas las lenguas desde allí hasta Uganda». Aquellos individuos prometieron acompañar a Bombay a Usui para volver con porteadores suficientes para que Speke y Grant pudieran marchar al norte juntos. De modo que Speke regresó otra vez a Ukuni y después de pasar unos días con Grant reemprendió la marcha al norte para conseguir porteadores en Usui.

Cuando Baraka y sus porteadores wangwana, hasta entonces leales, lo abandonaron, Speke empezó a pensar que la única forma de llegar a Uganda iba a ser construir una balsa en la ribera sur del lago. Pero aquellos dos nuevos guías le dieron renovadas esperanzas de conseguir llegar por tierra, y abandonó el proyecto de la balsa. Los wangwana cobraron nuevamente valor cuando inesperadamente llegó un mensaje de Suwarora instando a Speke a ir a verlo. Por desgracia, justo en ese momento Bui y Nasib se enteraron de que otro jefe de tribu, Lumeresi, quería ver también al hombre blanco. Speke estaba decidido a no ir a ninguna parte donde hubiera un jefe de tribu, y ordenó a su kirangozi y a sus dos nuevos guías pasar sigilosamente por la noche por el poblado de Lumeresi. Pero Bui y Nasib se negaron terminantemente a arriesgarse a ofender a aquel «jefe tan fiero» intentando darle esquinazo. Su timidez se contagió a los wangwana, que una vez más adoptaron una actitud miedosa y derrotista, dejando a Speke prácticamente atado de pies y manos.

Quizá hubiera sido posible insuflarles ánimos, si su salud hubiera sido mejor; pero su tos era ahora tan fuerte que tenía que dormir incorporado, casi sentado. Notaba el corazón «inflamado […] y sentía pinchazos y punzadas cada vez que respiraba»; tenía el brazo izquierdo semiparalizado, la nariz llena de mocos, y su cuerpo era martirizado por un dolor que le llegaba desde los hombros hasta la zona del bazo y el hígado. En un estado de fragilidad semejante todo lo que podía hacer era repetir que no tenía la menor intención de ir al boma de Lumeresi. Pero sabía que no iba a quedarle más remedio que ceder si sus hombres seguían negándose a obedecer sus órdenes. «Fue terrible. De repente vi que tendría que pasar de nuevo por todas las dificultades con las que me había encontrado en Sorombo [con Makaka].»

Los primeros diez días que pasó Speke como huésped involuntario —en realidad prisionero— de Lumeresi fueron una pesadilla. El jefe le advirtió que no le permitiría marchar hasta que se desprendiera de dos déolés, esto es, los mantos ricamente bordados que guardaba para los reyes de Karagwe y de Buganda. Pasaron tres semanas y Speke seguía sin acabar de negociar un precio del hongo que resultara satisfactorio para su acosador. En aquel momento funesto, se presentó en el poblado Mfumbi, que lo había desvalijado poco después de que saliera la primera vez de Kazeh, diciendo que el camino hacia Usui estaba cerrado, y que él personalmente había incendiado todas las aldeas que había en la ruta. Al escucharlo, los nuevos guías de Speke se pusieron a suplicarle que los liberara, pues no pensaban «dar ni un paso más». Finalmente, tras un esfuerzo supremo de persuasión, el capitán logró que Bui, el más valiente de los dos guías, accediera a ir con él a Usui en cuanto Lumeresi acordara el precio del hongo. Entusiasmado con el cambio de idea de Bui, Speke mandó poner su silla debajo de un árbol y fumó su primera pipa desde que cayera enfermo. «Al verlo, mis hombres iniciaron una danza que se prolongó durante toda la noche».

Nada de todo eso causó efecto alguno en Lumeresi, que llevaba ya un mes intimidando al explorador y estaba más decidido que nunca a conseguir un manto de seda finamente bordada. Al final, Speke no tuvo más remedio que entregarle el déolé que tenía reservado para el rey Rumanika. Pero ni siquiera eso fue suficiente y Lumeresi insistió en que le diera el doble de anillos de latón y de telas que le había pedido en un primer momento. Por fin el jefe mandó tocar los tambores, y Speke pudo irse, aunque, eso sí, mucho más pobre. Pero además descubrió entonces que Bui y Nasib, que, aparte de ser sus guías, hacían también las veces de intérpretes, habían huido.

El susto casi me mata. Había hecho todo el camino hasta Kazeh y había regresado otra vez [un viaje de ida y vuelta de más de seiscientos kilómetros] para que estos dos hombres me dieran un buen ejemplo —les había dado su paga y el triple de ración de comida que a los demás, lo mismo que a Bombay y a Baraka— y a pesar de todo habían preferido desertar. Ya no sabía qué hacer, pues daba la impresión de que, hiciera lo que hiciera, no íbamos a lograrlo nunca, y debido a la debilidad de mi cuerpo y de mi espíritu, acabé realmente por ponerme a llorar como un niño.

La capacidad que mostró Speke de negociar serenamente, a menudo durante semanas cada vez, con una sucesión de jefezuelos que a todas luces pretendían desvalijarlo, fue notable. Este don suyo, unido a sus esfuerzos incesantes —a pesar de padecer una enfermedad grave— por mantener cohesionada su caravana y encontrar nuevos porteadores (caminando para ello muchos cientos de kilómetros) lo distingue como un extraordinario explorador.

Apenas veinte kilómetros más al sur, Grant, por ejemplo, padecía unos problemas incluso mayores. El jefe de una tribu envió a doscientos hombres pertrechados de lanzas, arcos y flechas, a armar jaleo en su campamento robando todo lo que cayera en sus manos. Sólo uno de los hombres de Grant permaneció firme y los mantuvo a raya, con el fusil debidamente cargado, defendiendo su carga; los demás huyeron. El propio Grant experimentó la terrible sensación de tener la punta de una azagaya apuntándole al pecho. Era perfectamente consciente del peligro que corría, pues unos días antes había presenciado la ejecución de un hombre, a cuyos genitales habían prendido fuego antes de ser apuñalado hasta la muerte. Pero Grant no sufrió daño alguno, y ese mismo día le fueron devueltos quince de los cincuenta y seis fardos robados. Evidentemente el jefe de la tribu debió de pensar que si sus vecinos se enteraban de que no les había dejado nada que quitar al hombre blanco, lo más probable era que lo atacaran.

Speke quedó horrorizado cuando se enteró de lo sucedido, pero se salvó de la desesperación debido a la llegada al poblado de Lumeresi de cuatro hombres enviados por Rumanika y Suwarora para decir que sus señores estaban deseando verlo y que no debía creer nada de lo que le hubieran dicho acerca de que acosaban a las caravanas. Lumeresi, sin embargo, despachó a aquellos hombres diciendo que eran falsos emisarios, y al final sólo accedió a ayudar a Speke a encontrar porteadores para su viaje al norte cuando Suwarora envió más hombres portando su cetro, una gran vara de latón decorada con amuletos. Lumeresi se dedicó a exprimir inicuamente a Speke desde el 23 de julio al 6 de octubre de 1861, cuando junto con Grant, que se había reunido con él hacía poco, pudo finalmente salir de allí.

Cuando una vez más reanudaron la marcha hacia el norte en dirección a Usui, el paisaje reseco de la región empezó a cambiar para mejor. Hasta entonces, la única sombra disponible era la que ofrecía alguna que otra higuera o algún mango, pero ahora los infinitos trechos de matorrales sin hojas y hierba quemada daban paso a una mezcla de bosques y colinas verdes coronadas por afloramientos de granito. En el fondo de los valles, caminaban en medio de «agradables ondulaciones de hierba suave y alta», y cruzaban arroyos que se dirigían al lejano Nyanza. Speke señalaría en su mapa que rara vez estuvo a menos de cien kilómetros del lago. Su deseo de no encontrarse con más jefes de tribu de los estrictamente necesarios quizá explique por qué no visitó el lago de vez en cuando para determinar si era una sola masa de agua o varias.

Cerca ya de la fortaleza del jefe Suwarora, descendieron a un valle «rematado por rocas y peñascos deliciosamente escarpados», que, según afirmó Grant, eran como «los resonantes arrecifes que se elevan sobre el lago de Killarney». Por desgracia, el jefe y sus partidarios no se mostrarían tan encantadores como el país que habitaban. A pesar de sus promesas iniciales de que iban a comportarse de manera distinta a como se habían comportado Lumeresi y Makaka, lo cierto fue que desplumaron a Speke exactamente igual que lo habían hecho ellos y obligaron a los dos exploradores británicos a plantar sus tiendas en un lugar miserable en el que las ratas, las pulgas y unas hormigas voracísimas los hicieron pasar unas noches horrorosas. Grant describe a Suwarora como «un ser supersticioso, adicto a la bebida, que no se molestó en vernos, obligándonos a pagar a través de sus subordinados las tasas más exorbitantes que habíamos tenido que abonar hasta entonces».

Speke se sintió un poco más satisfecho con su situación cuando conoció a Masudi, un mercader árabe que había tardado más de un año en recorrer los pocos más de doscientos kilómetros que había desde Kazeh hasta el boma de Suwarora en Usui y por el camino se había visto obligado a pagar incluso más de lo que habían desembolsado Grant y él. Desde que salieron de Kazeh, Speke y Grant habían estado de camino apenas ocho meses. No obstante, aunque parezca fácilmente explicable que los traficantes de esclavos árabes fueran mal tratados, les sorprendía como algo extraordinario que gente que hasta entonces no había visto nunca a un europeo y que no había sufrido ningún daño por su culpa, los tratara igual que a los otros forasteros.

Obligados a aguardar durante semanas fuera del recinto vallado del jefe, en un bosquecillo ralo sin árboles que dieran buena sombra, Speke y sus hombres fueron desvalijados incluso por los meros habitantes del poblado; el robo más audaz fue el rapto de dos mujeres que acompañaban a la caravana. Casi todos los capitanes de Speke habían adquirido durante el viaje esposas y concubinas adicionales. Los ladrones habían desgarrado los vestidos de las mujeres, llevándoselas «en un estado de completa desnudez». Era una ofensa demasiado grave que no se podía tolerar, y Speke ordenó que al próximo intento de robo dispararan contra el ladrón. En efecto, la noche siguiente un intruso recibió un tiro a quemarropa. «Seguimos su rastro de sangre y luego nos enteramos de que había muerto a consecuencia de la herida».

Speke y Grant se libraron por fin de las garras de Suwarora el 15 de noviembre de 1861 y emprendieron la marcha hacia Karagwe, región que Grant compararía muy pronto en tono lírico con la Región de los Lagos de Inglaterra. Para Speke resultaba «verdaderamente alentador» pensar que «ahora no teníamos que luchar contra nada más que contra fieras hasta que llegáramos a Karagwe». A finales de noviembre habían entrado en un país de montes cubiertos de hierba, la mayoría de unos mil quinientos metros de altura, y desde la cima de uno de ellos, llamado Keranhanjé, vieron a lo lejos un hermoso lago, que Speke y Grant pensaron que era como el lago de Windermere en Inglaterra. En una meseta asomada a sus aguas se hallaba el recinto palaciego, protegido por una barrera de árboles. Aquella residencia real era de un tamaño mucho mayor que cualquiera de las que habían visto hasta entonces, con muchas cabañas y patios comunicados entre sí. En atención al rey, Speke ordenó que sus hombres dispararan salvas de honor delante de la puerta del palacio. Para su sorpresa, Rumanika los invitó a pasar de inmediato, sin obligarlos a esperar semanas a tener el privilegio de que se les concediera audiencia.

Desde la primera vez que lo vieron, los dos exploradores quedaron cautivados. Rumanika, decía Grant, era «el soberano más apuesto y más inteligente que habían encontrado en África. Medía aproximadamente un metro ochenta y seis de estatura y su semblante tenía una expresión hermosa, serena, abierta». Speke comenta que los primeros saludos del rey fueron «cordiales y afectuosos […] [y] pronunciados en un buen kiswahili». Desde el primer momento quedó claro que el rey se sentía encantado de conocer a aquellos extranjeros venidos de tierras lejanas, y que no tenía intenciones de aprovecharse de ellos. De hecho, reprendió a su hermano cuando pidió que le regalaran una escopeta y nunca pediría nada para sí mismo, aunque Speke y Grant le hicieran voluntariamente muchos obsequios. «Confesó que se había alarmado cuando oyó decir que veníamos a visitarlo, temiendo que fuéramos unos monstruos terribles, que no fuéramos humanos, pero ahora estaba encantado sobremanera con lo que veía de nosotros». Hizo algunas preguntas inteligentes, como, por ejemplo, si «el mismo sol que veíamos un día volvía a aparecer al siguiente, o si cada día salían soles nuevos». Pero mientras que Speke respondió a esta pregunta de una manera directa y objetiva, cuando Rumanika le pidió que le explicara la decadencia de los reinos (el soberano estaba dolido porque Karagwe ya no dominaba Burundi y Ruanda), el explorador le dijo que Gran Bretaña mantenía su poder en el mundo porque el cristianismo le confería una especie de derecho moral. En prueba de su deseo de compartir esa magnanimidad, Speke se ofreció a llevar a Inglaterra a uno de los hijos del rey para que fuera educado en una escuela cristiana, de modo que cuando volviera a Karagwe pudiera enseñar a otros lo que había aprendido. En contradicción con lo que acababa de decir acerca del cristianismo, Speke comentó que la ciencia era la rama del conocimiento que mejor se adaptaba a incrementar la riqueza de un país, y para ello aludió a las repercusiones del telégrafo eléctrico y de la máquina de vapor. La inteligencia y la amabilidad de Rumanika, después de tantas intimidaciones y faltas de respeto, hicieron que Speke se sintiera mucho más optimista respecto a la siguiente fase de su viaje, que iba a ser además la más trascendental.

Speke y Grant celebraron las Navidades en la corte de Rumanika con sus atléticos hijos y sus hijas, asombrosamente gordas, que eran cebadas a la fuerza con leche y jugo de carne hasta que se ponían casi como una pelota, pues esa era la moda entre las mujeres de la corte. Del mismo modo que en Europa el miriñaque ponía de manifiesto que una «señora» no trabajaba, aquellas princesas demostraban que ellas también llevaban una vida puramente ornamental y tenían padres que podían permitirse el lujo de alimentarlas de forma extraordinaria. A cambio de enseñar a una de las princesas su brazo desnudo, Speke convenció a esa misma joven, que «era incapaz de ponerse de pie, y sólo se sostenía a cuatro patas», de que le dejara medirla. La circunferencia de la parte superior del brazo de la chica era de sesenta centímetros y la de su muslo llegaba casi a los noventa. Los rollizos pliegues de sus carnes le hicieron pensar en un flan gigante.

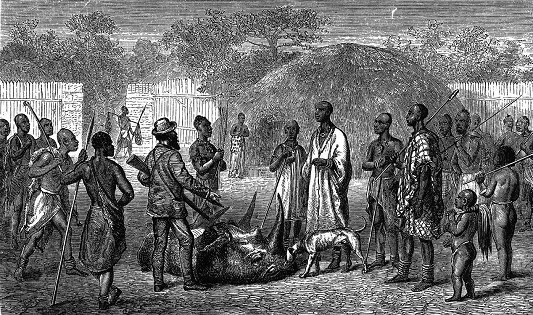

Speke y Grant regalan a Rumanika una cabeza de rinoceronte.

A primera hora del día de Año Nuevo de 1862, los exploradores recibieron una noticia que, según escribe Speke, «nos volvió medio locos de alegría, pues creímos a pies juntillas que el Sr. Petherick estaba efectivamente de camino, siguiendo río arriba el curso del Nilo para reunirse con nosotros». Acababan de llegar los integrantes de una misión diplomática enviada por Rumanika a Bunyoro (al norte de Buganda) unos meses antes, y contaron que unos extranjeros habían llegado en unos barcos a Gani, al noreste de Bunyoro. Al parecer, los extranjeros habían sido obligados a retroceder hacia el norte. Como Speke estaba convencido a raíz de esta información de que Petherick y su grupo no habían podido seguir adelante, escribió al galés una carta dándole ánimos, que se encargaron de llevar al norte Baraka, Uledi y una pequeña escolta proporcionada por Rumanika. El 7 de enero llegó a Karagwe un traficante de marfil indio llamado Juma con la noticia de que el rey Mutesa de Buganda había enviado a unos emisarios a saludar a Speke y Grant y a escoltarlos hasta su reino.

Justo cuando parecía que iba a empezar la última fase de su viaje hacia las fuentes del Nilo, la participación de Grant se vio amenazada por su mala salud. Su pierna derecha, a la altura del muslo, se le había entumecido, y se la veía hinchada y peligrosamente inflamada. Era incapaz de andar, y ni siquiera podía salir de su choza. Los intensos dolores sólo se le calmaban con incisiones para drenar el líquido. Pero a los pocos días se le abrirían nuevos abscesos. Ante lo desesperado de su situación, se mostró dispuesto a intentar cualquier cura que propusieran los nativos, incluida una cataplasma de estiércol de vaca y la aplicación de una pasta parecida a la pólvora dentro de las heridas. Una teoría decía que lo había mordido una serpiente mientras dormía. Parece más probable que sufriera una infección bacteriana de los tejidos profundos, que en la actualidad habría sido tratada con antibióticos. Aunque Grant no lo supiera, tenía por delante largos meses de sufrimientos mientras su sistema inmunológico combatía la infección. Así que, cuando el 10 de enero entró en el recinto palaciego de Rumanika Maula, el emisario real de Buganda, seguido de una pequeña escolta de hombres, mujeres y niños elegantemente vestidos, y anunció que Kabaka Mutesa estaba deseoso de ver a los hombres blancos, Grant tuvo que resignarse y quedarse atrás. Pareció contento con las palabras tranquilizadoras de Speke, que le aseguró que se reunirían en cuanto mejorara su pierna. Rumanika les había advertido que Mutesa no dejaban nunca entrar en su país a ningún enfermo.

Cuando Speke cruzó en compañía de Maula y de sus propios hombres la llanura pantanosa que conducía al río Kagera, de aguas profundas y poderosa corriente, se dio cuenta de que todo lo que le habían dicho del Kagera en su primera visita al Nyanza era verdad, a saber, que era el principal afluente del lago y que subía hacia el oeste en dirección a los montes de la Luna. Aquella sensación no era completamente intuitiva, pues en junio de 1858 Snay bin Amir le había dicho que «había descubierto que [el río] procedía de Urundi, una comarca de los montes de la Luna». En realidad se originaba al sur de los Ruwenzori (los montes de la Luna) a partir de dos fuentes distintas, en las remotas regiones montañosas de Ruanda (cerca del lago Kivu) y Burundi (cerca del lago Tanganica), pero, en cualquier caso, era el principal proveedor de agua del Victoria Nyanza.

Al comienzo de su marcha hacia Buganda Speke escribió en su diario: «Estoy perfectamente seguro […] de que antes de que pase mucho tiempo solucionaré el gran problema del Nilo para siempre». Pero eso dependería por completo de cómo le fueran las cosas en Buganda, donde, sin él saberlo, el kabaka acababa de sacrificar a más de cuatrocientas personas en una vasta matanza ritual celebrada para festejar la llegada del hombre blanco. Kabaka Mutesa poseía el mayor ejército de África central y era dueño de un reino que había sido centralizado y estaba estratificado socialmente desde el siglo XV. Rumanika había advertido a Speke que Mutesa odiaba a Bunyoro y a su rey, Kamrasi, y que por lo tanto nunca le dejaría salir de sus dominios para viajar al norte. Esto haría que seguir la corriente de un río al norte de Buganda resultara extremadamente peligroso. En cualquier caso Speke sabía que hallándose bajo el poder de un autócrata feudal imprevisible ponía su vida en sus manos. Pero nunca le había faltado valor y tampoco le iba a faltar en adelante, como demostraría muchas veces durante la larga estancia en Buganda.