Había que arriesgarlo todo por un premio semejante

Contemplando la costa de África desde el mar, Jack Speke, que raras veces manifestaba su entusiasmo ante un paisaje, quedó fascinado por la blancura de las arenas coralinas, el vivo azul del océano, «y los verdes manglares que crecían en medio de las olas de la marea». Los minaretes de las mezquitas de Zanzíbar no tardaron en recortar su silueta por encima del palacio del sultán, semejante a un simple cuartel, y de los consulados de piedra gris. A continuación, podía distinguirse una sutil maraña de mástiles y aparejos de naves, mientras que la brisa arrojaba hacia el mar un aroma a clavo mezclado con el olor menos agradable de la brea, las pieles, la copra y los moluscos en descomposición. Cerca de la playa había un cadáver flotando, que, según observó Burton, no impedía a los «jóvenes negros de ambos sexos nadar y divertirse con un desprecio por el vestido que habría escandalizado incluso a Margate». Poco después descubriría encantado que era muy fácil encontrar prostitutas en Stone Town. Cien mil personas —árabes, banian, esclavos, libertos, afro-árabes de piel oscura y lengua swahili, y unos pocos centenares de europeos dedicados a labores consulares y mercantiles— poblaban la isla.

Los dos hombres habían llegado el 20 de diciembre, al comienzo de lo que Speke describía con toda objetividad como «la peor temporada del año para empezar un largo viaje por el interior del continente». De momento, el país estaba seco como la yesca, pero a las pocas semanas llegarían las lluvias, inundando caminos y senderos y convirtiendo grandes extensiones del país en auténticos lodazales. Así pues, decidieron esperar unos meses antes de partir hacia el lago «en forma de babosa». Ello les dio tiempo para ir a visitar a Johann Rebmann en su misión cerca de Mombasa, con la esperanza de convencer al descubridor del Kilimanjaro de que se uniera a su expedición. Pero el misionero encontró a Burton «frívolo», y además sospechó que iba a usar la fuerza de forma injustificada contra los africanos durante la marcha hasta el lago. Pero aunque declinó acompañar a aquellos jóvenes viajeros, influyo efectivamente en Burton de una forma muy concreta: disuadiéndole de viajar al interior del continente desde Mombasa por la ruta directa a través del país de los masai. El Burton de otros tiempos habría decidido «dar una vuelta por la tierra de los masai» siguiendo la ruta más corta hacia la Región de los Lagos, tal como aseguraba Speke que habría preferido hacer él. Pero el shock de los sucesos ocurridos en Berbera había cambiado para siempre a «Dick el Rufián». Fue una verdadera lástima, porque si no hubieran hecho caso de las advertencias de Rebmann sobre los masai, es muy probable que Speke y Burton hubieran compartido muy pronto el mayor descubrimiento de la expedición y no habrían empezado nunca la desastrosa disputa en la que se enzarzaron.

Allá en Zanzíbar, la frágil salud del cónsul británico, el teniente coronel Atkins Hamerton, hacía pensar en lo que la fiebre africana podía hacer a un hombre con el paso de los años. Aunque moribundo ya, Hamerton esperaba asustar a los aspirantes a exploradores y convencerlos de que regresaran a la India mientras pudieran. Así que los llevó a la cárcel de la ciudad para que conocieran a un desdichado convicto, encadenado tan fuertemente a un cañón que no podía ni ponerse de pie ni tumbarse. El delito de aquel desgraciado había sido tocar un tambor mientras el teniente Maizan (el joven viajero francés) era torturado, mutilado y luego decapitado en el curso de una ceremonia macabra. Aunque quedaron impresionados, Speke y Burton sabían que no podían dar marcha atrás.

Mientras todavía se encontraban en Zanzíbar, quedó patente la notable diferencia existente entre los dos. A cualquier parte que fueran, por calles y callejones podían verse esclavos de ambos sexos y de todas las edades. Burton calculaba que había veinticinco mil en la isla, unos propiedad de gentes del lugar, otros en tránsito hacia el Golfo Pérsico y otros en venta. Speke fue el que quedó más impresionado de los dos por lo que vio en el mercado de esclavos:

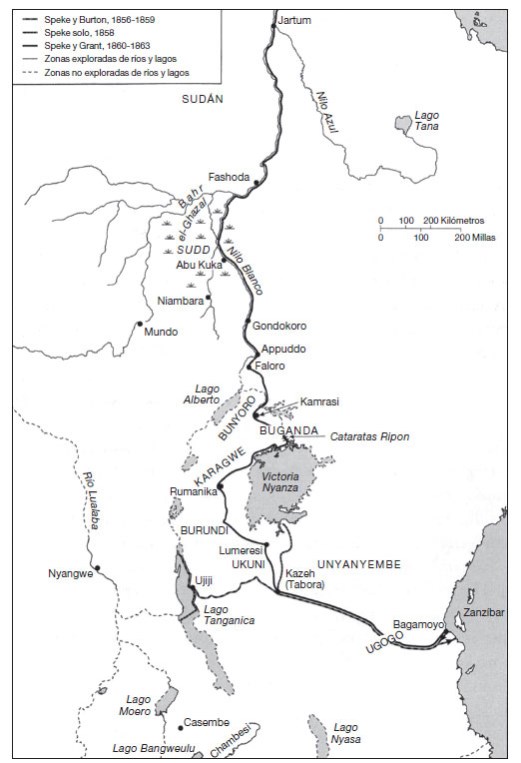

Viajes de Speke y Burton, y de Speke y Grant.

El espectáculo más triste fue la forma en que unos hombres de aspecto licencioso emprendieron una inspección fría y deliberada de una divorciada que había sido condenada a ser devuelta al mercado de esclavos por infidelidad a su marido. La mujer había aprendido a desarrollar cierto concepto de lo que es la decencia durante su vida conyugal, y el rubor de su rostro mostraba con toda claridad cuán mortificado se sentía su corazón ante aquella indecorosa exposición, que resultaba todavía más intolerable porque la pobre mujer no podía evitarla.

Por el contrario, Burton observaba con distanciamiento «las líneas de los negros [que] se erguían como animales», y describía luego lo que él llamaba las «horrendas caras negras, algunas de las cuales casi no parecían humanas». Burton se jactaba de negarse, como él decía, «a adornar este asunto con demasiadas florituras; las atrocidades de la captura, las brutalidades de la compra». Estaba convencido de que, a través del tratado firmado en 1845 con Seyyid Said, el antiguo sultán de Zanzíbar, Inglaterra empeoraba la vida de los esclavos utilizando la Marina Real —«la escuadra sentimental», como llamaba a la Flotilla Antiesclavismo del Océano Índico— para poner fin a su exportación. El precio de un esclavo era diez veces más elevado en Omán que en África oriental y, como señalaba Burton, cuanto más valiosa era la mercancía humana, mejor era tratado el individuo. De modo que cualquier medida que frenara el comercio de exportación, y por lo tanto obligara a retener más esclavos en África, bajaba su precio y en consecuencia perjudicaba a los propios esclavos. En África la esclavitud no había sido inventada por «extranjeros», como por ejemplo sus amados árabes, sostenía Burton, sino por los propios africanos, que regularmente se enzarzaban en «guerras intestinas, cuyo principal objetivo era capturar serviles [sic]». Parecía ciego ante el hecho de que el trato dispensado a los esclavos domésticos, por benigno que fuera, no podía justificar la brutalidad de su captura ni su largo viaje, a menudo fatal, hasta la costa. Speke no analizaba la situación desde el punto de vista intelectual, pero sabía a un nivel intuitivo que todo ese comercio —tanto el interior como el de exportación— debía ser abolido debido al sufrimiento y la desolación que causaba. A pesar de su entusiasmo por registrar sus usos y costumbres, Burton consideraba a los africanos seres despreciables y culpables de todas sus desgracias. Spike, en cambio, aunque a veces también escribiera acerca de ellos en tono despectivo, llegó a encontrarlos de su agrado e incluso a admirarlos.

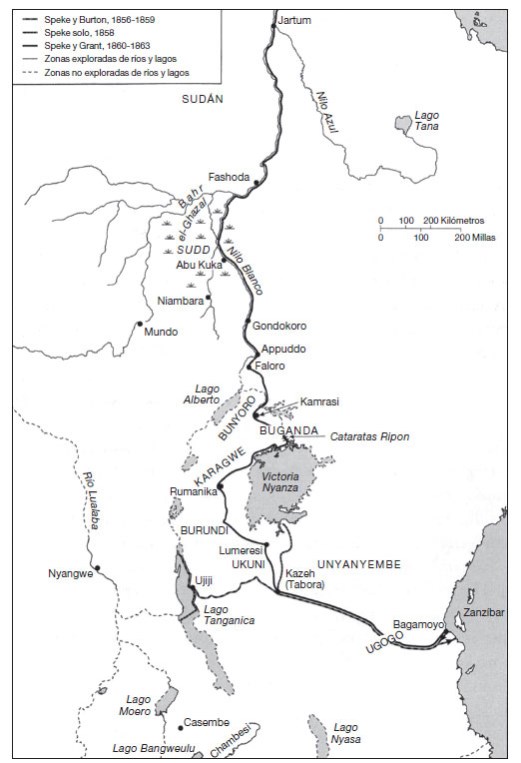

Buques de la marina en Zanzíbar (del libro de Stanley, How I Found Livingstone in Central Africa).

La expedición dio comienzo con un error de juicio mayúsculo por parte de Burton. Tenía la responsabilidad exclusiva de comprar a los comerciantes indios de Zanzíbar las provisiones para la expedición, pero sólo disponía de la mitad de los medios con los que esperaba contar, así que debía actuar con prudencia en las adquisiciones. Compró a Ladha Damha (o Damji) excelentes regalos para los jefes de las tribus: muselina estampada para turbantes, sombreros y túnicas bordadas, y abalorios venecianos de color blanco y rosa. Pero en lo referente a las mercancías básicas más importantes, según confesaría después, cometió «el error de principiante de no llevar una amplia provisión de telas de algodón americano [tejidos multiusos llamados en la zona “merikani”] y un mayor surtido de abalorios». Las mercancías básicas eran fundamentales para comprar comida y pagar los derechos de paso por el territorio de los distintos jefes africanos. Por eso, el hecho de escatimar en estos productos esenciales era una locura. El fallo inicial de no contratar a suficientes porteadores lo obligó a dejarse la barca portátil de la expedición. Fue otro error garrafal. «Lo cierto es que habría sido un don del cielo —admitiría más tarde—, que nos habría ahorrado muchos retrasos, grandes gastos y una multitud de dificultades y problemas». No obstante, cuando salieron de Zanzíbar Burton estaba eufórico.

Entre los momentos más felices de la vida humana está la partida de un viaje lejano a tierras desconocidas. Liberándose con un poderoso esfuerzo de las cadenas de la costumbre, del peso plúmbeo de la rutina, del manto de las preocupaciones agobiantes, y de la esclavitud de la civilización, el hombre se siente una vez más dichoso. La sangre fluye con la circulación acelerada de la juventud y la excitación da nuevo vigor a los músculos.

Justo antes de partir, Burton y Speke visitaron al joven sultán Majid, que entre golosinas y copas de sorbetes los alarmó sugiriéndoles que se llevaran un cañón de campaña. La ruta que pensaban seguir para llegar al lago había sido abierta veinte años antes por traficantes de esclavos árabo-swahilis, y aunque Hamerton les advirtió de que el «contacto con los comerciantes de esclavos había acrecentado la codicia de los africanos y disminuido su hospitalidad», los dos exploradores creían que como la población nativa estaba ya acostumbrada a ver viajeros, no era probable que los molestara nadie si se atenían a seguir la senda conocida.

Las órdenes de la RGS que tenía Burton le obligaban a «penetrar en el interior» hasta llegar al «lago desconocido», que naturalmente sólo era «desconocido» para los europeos. Muchos árabes se habían asomado a él desde que Sayf bin Said el-Muameri llegara a sus orillas en 1825. La RGS había encargado a Burton «dirigirse al norte hacia la cadena de montañas [los montes de la Luna] marcada en nuestros mapas como probable lugar en el que se encuentra la fuente del “Bahr el Abiad” [el Nilo Blanco], que será nuestro próximo gran objetivo por descubrir». Burton creía que cualquier hombre que lograra asociar los montes y el río «sería considerado justamente uno de los más grandes benefactores de la ciencia geográfica de su época». Pero como el célebre explorador del Sahara, el alemán Heinrich Barth, le había dicho «que ningún hombre prudente debía prometerse a sí mismo que iba a descubrir las fuentes del Nilo», redefinió tímidamente su misión limitándola a «establecer los límites del mar de Ujiji [el lago Tanganica], estudiar la etnografía de sus tribus, y determinar la exportación de los productos del interior». Eso sería nueve meses antes de que volviera a hablar sobre las fuentes del Nilo con Speke, aunque los dos sabían perfectamente que serían juzgados por la contribución que hicieran a la solución del misterio geográfico más grande del mundo.

El éxito o el fracaso de las expediciones dependían no sólo de la tenacidad de cada explorador, sino también de la experiencia y motivación de sus guías, porteadores y criados africanos. Por suerte, Burton y Speke habían conseguido contratar a Sidi Mubarak Bombay, que se convertiría en el principal factótum de la expedición. Cuando apenas tenía nueve años, Bombay había sido capturado entre Kilwa y el lago Nyasa por unos traficantes de esclavos árabo-swahilis y luego había sido vendido a un mercader indio que se lo había llevado a Sindh para que trabajara a su servicio; allí había aprendido el indostaní. A la muerte del mercader, Bombay había sido liberado y se había trasladado a Zanzíbar, donde se lo encontraron los dos exploradores. Como Burton y Speke conocían el indostaní, la comunicación con Bombay era fácil. Incluso antes de que diera comienzo el viaje, Speke escribió que había empezado a sentir «mucho apego por Bombay», y aseguraba que no había conocido nunca a un hombre negro tan honesto, generoso y consciente. Habían contratado al mismo tiempo a otro hombre destinado a convertirse en uno de los jefes de caravana más grandes de África oriental, Mabruki (llamado más tarde Mabruki Speke), perteneciente, como Bombay, a la tribu de los yao.

Sidi Mubarak Bombay.

A condición de que Burton pagara a cada hombre cinco dólares de María Teresa[1] al mes, el sultán de Zanzíbar acordó prestarle una docena de soldados beluchos —originarios de Beluchistán, al noroeste de Sindh— al mando de un jemadar (oficial nativo) tuerto. Un mercader indio llamado Rush Ramji alquiló a la expedición nueve esclavos, cuyo «único cometido», según Burton, era capturar más esclavos. Curiosamente, el inglés aceptó esta condición, insistiendo en que «no tenía poder para impedir que [sus] servidores adquirieran esclavos». Pero al menos se negaría a aceptar esclavos de regalo. Ya había escogido como criados personales y «pinches de cocina» a Valentine y Gaetano, unos adolescentes, medio indios, medio portugueses, que sabían coser, cocinar y hablar kiswahili.

Toda la caravana iba a las órdenes de su cafilah-bashi o jefe, Said bin Salim, cuyo padre era un árabe omaní y cuya madre era africana. Llevaba «una cuchilla que se usaba a dos manos digna de Ricardo de Inglaterra», sabía recitar poesías en árabe, y no tardaría en enfadarse con Burton, aunque no con Speke. Said bin Salim llevaba además cuatro esclavos que eran sus criados particulares, tres mujeres, entre ellas «Halimah, que hacía las veces de esposa, y un chico». El total de personas reclutadas en Zanzíbar ascendía a treinta y una, aparte de Speke y Burton. Said bin Salim fue enviado por delante al continente para que intentara contratar a ciento cuarenta porteadores. No lograría reunir más que treinta y seis en la costa, pero al cabo de un mes el número de integrantes de la expedición era de ciento treinta y dos, gracias, en parte, a algunos hombres que no se habían presentado cuando estaban en la costa, pero que aparecieron inesperadamente un mes después en el interior del país. Said bin Salim compró también treinta asnos para el equipaje.

Los dos directores de la expedición zarparon de Zanzíbar rumbo al continente a mediados de junio de 1857 en la corbeta de dieciocho cañones del sultán, que el coronel Hamerton había pedido prestada para asegurarse de que los dos jóvenes oficiales llegaran descansados a las costas de África. Como estaba anocheciendo, la preocupación del cónsul por su bienestar era de agradecer. Hamerton sabía que muchos exploradores ingleses habían perdido la vida en África a principios de siglo: entre ellos Mungo Park y Richard Lander, ambos asesinados en el Níger; Gordon Laing, muerto cerca de Tombuctú, y Hugh Clapperton, que había caído víctima de la disentería en Sokoto. James Tuckey y catorce de los treinta hombres que se habían presentado voluntarios para acompañarlo más allá de la primera catarata del Congo habían sucumbido a la fiebre sin haber recorrido ni doscientos kilómetros. Según el Sr. Frost, el médico de Hamerton, el cónsul no se fiaba de Burton y temía que dejara mucho que desear como líder. Frost afirmaba que, en el momento de la partida, Hamerton susurró a Speke: «¡Buena suerte, Speke! Sepa usted que yo no viajaría con ese hombre bajo ninguna condición».

Speke, Burton y su grupo desembarcaron en Kaole Point, a más de cien kilómetros al sur de Bagamoyo, el 16 de junio de 1857. Diez días después, tras ver cómo la voluminosa caravana de sus protegidos se alejaba pesadamente del campamento y se adentraba en la selva, el coronel Hamerton zarpó de vuelta a Zanzíbar. Murió a bordo de la corbeta nueve días después.

Precedida por la bandera roja del sultán, que ondeaba delante de todas las caravanas de Zanzíbar, la columna marchó varios kilómetros a lo largo de la costa antes de avanzar hacia el interior, con los beluchos a la cabeza, armados con arcaicos fusiles de avancarga y sables alemanes de caballería. Inmediatamente detrás, el grupo principal de porteadores, cuyos hombros y espaldas, todavía no acostumbrados al peso, se doblaban bajo los treinta y cinco kilos de carga que llevaba cada uno, serpenteaba a lo largo de varios cientos de metros. Llevaban no sólo telas y abalorios, sino también comida enlatada, té, café, azúcar, una caja de puros, una tienda, camas de campaña, sillas, herramientas de carpintero, libros, una mesa y un baúl lleno de aparatos científicos. Al cabo de quince días, los tres cronómetros de la expedición estaban inservibles debido ni más ni menos que a los golpes y sacudidas. Evidentemente aquellos costosos relojes no habían sido debidamente envueltos entre algodones y confiados a los porteadores más cuidadosos. Se trataba de un serio revés, pues sin la ayuda de al menos un cronómetro sincronizado con el horario de Greenwich iba a resultar muy difícil calcular las longitudes, lo que a su vez suponía que iba a ser imposible suministrar mapas fiables a la RGS, a menos que uno de los dos oficiales blancos mostrara unas dosis insólitas de ingenio.

Speke marchaba a la cabeza de la columna, mientras que Burton cerraba la marcha, montado en uno de los treinta asnos de la expedición, la mayoría de los cuales llevaban cinchas de fibra de coco, no muy apretadas, para impedir que se cayera la carga de casi trescientos kilos que soportaba cada uno. En consecuencia, los animales «se abalanzaban unos sobre otros, se desbocaban, se espantaban y dejaban caer su impedimenta». Si las bestias eran anárquicas, igual o más lo eran los hombres. Acostumbrados a mandar a soldados obedientes, Burton y Speke encontraban difíciles de manejar a los porteadores nyamwezi y a sus concubinas y secuaces. Cómo evitar los robos y las deserciones se convirtió en un problema que nunca lograrían resolver.

A lo largo de cientos de kilómetros se extendía hacia el oeste una llanura abierta salpicada de termiteros y baobabs, que era preciso cruzar para llegar al territorio más fresco de los montes de Usagara. Durante varios días marcharon bordeando el río Kingani (el Ruvu), a cuyas orillas los aldeanos cultivaban batatas, tabaco y arroz. La selva y los pantanos no tardaron en reemplazar a los campos de cultivo. Se alternaban las horas de sol abrasador con breves pero violentos chaparrones tropicales, que los dejaban empapados. Por la noche, el aire era bochornoso y las nubes de mosquitos los martirizaban. Fuera de los poblados, podían ver pastar cebras y kudúes. Once días después de dejar la costa, Burton se levantó una mañana sintiéndose «débil y alicaído, tenía dolor de cabeza, los ojos le escocían y las extremidades le temblaban». Le atenazaba la convicción de que todo iba a salirle mal. Speke ya había tenido los mismos síntomas y los había superado.

Durante la semana anterior a lo largo de la costa, Speke había pensado que era absurdo que Burton no permitiera a la caravana detenerse más tiempo, para que él pudiera cazar hipopótamos. Pero aunque Burton no estaba demasiado interesado en la caza ni en el tiro, reconocía que cazar y disecar aves y fieras formaba parte del deber de todo explorador y, según habían acordado, esa función —junto con las labores de topografía y cartografía— correspondían a Speke. Gracias a los ulteriores esfuerzos de Isabel Burton y a su empeño en presentar a su marido como uno de los primeros enemigos de los deportes sangrientos y de la caza, la mayoría de sus biógrafos han elogiado la desaprobación mostrada por Burton a matar animales, como no fuera para comerlos. Pero la verdad es que Burton se había llevado a África dos escopetas enormes de doble tambor para matar elefantes. Una se perdió en un río, pero la otra pensaba usarla, dijo, «para atacar a las manadas de elefantes» en las selvas de Ugogo, si hubiera tenido «fuerza [y] tiempo suficientes». En su armería personal disponía también de una escopeta del calibre 8 de W. Richards, un fusil de pedernal de veintidós pulgadas, una escopeta de aire comprimido, dos revólveres y una ballesta.

«Los hombres sensatos que se iban a la India —decía Burton en sus memorias—, seguían uno de estos dos caminos: o se dedicaban a cazar o a estudiar lenguas». Así pues, difícilmente habría podido desaprobar la actitud de Speke —como alguien ha sugerido— por seguir uno de los «dos caminos» que se abrían a todo «hombre sensato». Después de su pelea, Burton afirmaría que Speke disfrutaba comiendo los fetos de las hembras de animales preñadas que cazaba, dando a entender así que su amor por la cinegética era perverso. Burton no vio nunca a su compañero comerse un feto, pero fundamentaba sus alegaciones en un único pasaje de un artículo escrito por Speke para el Blackwood’s Magazine, en el que se hablaba de las supersticiones africanas relacionadas con la gravidez, aunque no se decía en él nada que diera a entender que Speke tuviera el menor interés en comer fetos.

En realidad, Burton debió de pensar que la pericia de Speke con el rifle resultaba tranquilizadora cuando se adentraron en un territorio en el que las hienas y los leopardos planteaban un peligro importante para los asnos de la expedición. El terreno se volvía cada vez más amenazador:

La tierra, negra y feraz, cubierta de una densa maleza, cría en los espacios más abiertos escondites para los tigres y grandes herbazales de tres o cuatro metros de altura, cada una de cuyas hojas tiene un dedo de anchura […] Los senderos están plagados de lianas, gruesas como una maroma de fibra de coco […] El terreno, siempre mojado por la lluvia, exhala el olor del hidrógeno sulfurado [sic], y en algunos sitios el viajero se imagina que detrás de cada matorral se oculta un cadáver.

Mientras cruzaban aquella infinita llanura, «amarilla y quemada por el sol», salpicada de «árboles de calabaza, palmeras y tamarindos», podían verse en la distancia unos montes azulados. Burton meditaba con tristeza que en África «la gracia y la hermosura rara vez se ven durante mucho tiempo sin que se produzca un repentino cambio que dé lugar a una horrible extravagancia».

Al tiempo que aumentaba su desagrado por África, se incrementaba el rechazo hacia sus habitantes:

Su carácter puede resumirse brevemente de la siguiente manera: una raza inútil de bárbaros, borrachos e inmorales; cobardes y destructivos; escandalosos y parlanchines; indolentes, codiciosos y derrochadores. Los rasgos que los redimen son un tierno amor a la familia, que se hace patente en las manifestaciones de «duelo familiar» más violentas, y un fuerte apego por unos hogares poco atractivos.

Como no conocía la existencia de las ruinas de la Gran Zimbabue, construida por los africanos, ni de los artefactos de África occidental, Burton afirmaba que el continente subsahariano «carecía de interés anticuario e histórico». Por el camino miró con desdén los «sucios montones de chozas rudimentarias, construidas en cualquier agujero en medio de la selva», y calificó al África oriental de «repulsiva». Aunque se dedicó a medir los penes de los africanos, como una parte más de su investigación, y formuló preguntas íntimas acerca de la duración del «acto de la procreación», no tenía el menor interés por saber cómo lo veían ellos a él, y se sentía molesto ante las miradas que le dirigían. Las dividió en las siguientes categorías: «La mirada furtiva […] la mirada curiosa o inteligente, que generalmente iba acompañada de risas irreverentes motivadas por nuestra apariencia […] la mirada codiciosa […] la mirada beoda, la mirada agresiva y finalmente la mirada caníbal».

Comparado con él Speke era un modelo de simpatía: «¡Pobres criaturas! Habían hecho un largo camino por vernos, y ahora tenían que echarnos una mirada bien larga; pues ¿cuándo había habido antes por aquí un mzungu [blanco]?». Estaba incluso dispuesto a dejar que la gente tocara sus manos y su pelo. Cuando Henry Morton Stanley visitó después los lugares en los que Speke se había detenido algún tiempo, los jefes se acordaban de él y «alababan sus virtudes». Eso no quiere decir que Burton fuera siempre arrogante. Un grupo en particular de mujeres africanas (y no tardaría en haber otras) atrajeron al irónico explorador.

Aunque no llevaran enaguas ni miriñaque, ignoraban por completo su falta de decoro. Es una cuestión que en modo alguno puede responderse afirmativamente diciendo que la verdadera modestia va en contra de la falta de atavíos. Aquellos «hermosos animales domésticos» sonreían con mucha gracia cuando en mi mejor kinyamwezi cumplía con mi deber hacia su sexo; y si les regalaba un poquito de tabaco, tenía siempre asegurado un asiento en el círculo de las desnudas.

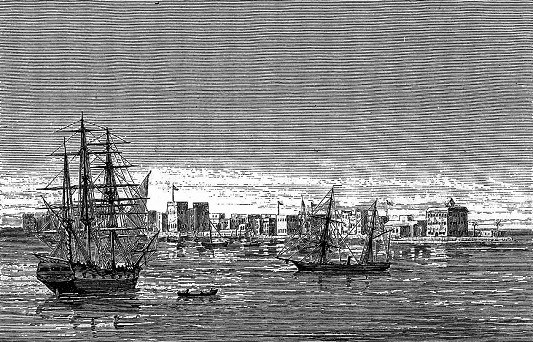

Cabezas de africanos dibujadas por Burton, incluidas en The Lake Regions.

Al cabo de veintidós días viajando por una espesa selva, salpicada de «páramos de mimosas bajas y sabanas inhóspitas», los dos ingleses sufrieron los primeros ataques graves de malaria. Aparte de los habituales dolores de cabeza, náuseas, cansancio, debilidad, incapacidad de mantenerse en pie, y alternancia de calor insoportable y de frío glacial, Burton tuvo visiones de «animales de las formas más horripilantes, mujeres y hombres con pinta de brujos, con cabezas que sobresalían entre sus pechos», y durante esos «ataques de fiebre [tuvo] la extraña convicción de poseer una identidad dividida, de que era en todo momento dos personas que en general se anulaban y oponían una a otra». Cuando caía enfermo, solía decir en su diario que Speke también se hallaba postrado y que sus «sufrimientos eran incluso mayores». En realidad, Burton fue el único que estuvo enfermo la mayor parte del tiempo que permanecieron juntos, mientras que Speke siempre se recuperó rápidamente y por completo. En casi todas las alusiones que hace Burton a «mi compañero» en su libro The Lake Regions of Central Africa («Las regiones de los lagos de África central»), Speke aparece o gravemente enfermo o convaleciente. En esta primera ocasión, a mediados de julio de 1857, Burton asegura que Speke se hallaba postrado con un «decaimiento muy similar al provocado por una insolación, y que parecía afectar constantemente a su cerebro». Se trata a todas luces de una afirmación falsa.

Reunión de mujeres fumando, grabado incluido en el libro de Burton, The Lake Regions.

Justo después de que Speke sufriera esta supuesta lesión cerebral, se descubrió que los cronómetros estaban inservibles. En esta situación tan alarmante, fue Speke quien se inventó una forma de calcular la longitud sin ayuda de un cronómetro acoplado al horario de Greenwich (GMT). La longitud sólo podía calcularse si se establecía la diferencia entre la hora local y el GMT, y luego se convertía en espacio en el mapa (una hora de diferencia en el tiempo corresponde a una diferencia de quince grados de longitud). Speke logró calcular el GMT utilizando «distancias lunares», lo que suponía medir con un sextante el ángulo existente entre la Luna y una estrella determinada. Ese ángulo es el mismo en cualquier lugar de la superficie terrestre en el que se vea la Luna en un momento determinado. Provisto de ese ángulo, Speke podía mirar en cualquier almanaque náutico que contuviera la lista de dichos ángulos y el GMT asociado con ellos. Utilizó también un «péndulo rudimentario» —consistente en una bala de escopeta de cuatro onzas colocada en el extremo de una cuerda de un metro «atada a una lima de tres cantos a modo de pivote»— para confirmar sus observaciones. Cada oscilación del péndulo registraba un segundo, de modo que así podía decir cuánto tiempo había pasado entre las distintas observaciones. Siempre poco generoso con Speke, Burton admitiría que «mi compañero» utilizó su «sextante y otros instrumentos con la determinación y la tenacidad propia de sus méritos. Noche tras noche, después de una calurosísima marcha, se pasaba horas y horas sentado aguantando el gélido relente para llevar a cabo las mediciones lunares». No obstante, Speke comentó a Norton Shaw que Burton se negó a ayudarle, haciendo que su labor resultara por ello más difícil. «Aunque puedo hacer una observación lunar en cinco minutos con alguien que simplemente se encargue de anotar el tiempo y las observaciones, sin esa ayuda y teniendo sólo dos sextantes y ningún soporte, me parece que no puedo hacer nada». Parece que a Burton le asustaba ponerse en una situación en la que Speke pudiera demostrar una aptitud superior a la suya. A la vuelta, se burlaría de él diciendo que «no vale para nada más que para ocupar una posición de subordinado». Pero para mantener esa visión de Speke tendría que fingir que la «observación celeste» era menos importante en una expedición exploratoria que su registro de «la etnografía de las tribus».

El 7 de agosto de 1857 Speke y Burton abandonaron la insalubre ciudad de Zungomero, situada en una hondonada, contentos por haber aumentado el número de porteadores a cuarenta y uno, y agradecidos por estar sólo a un día de marcha de las laderas de los montes Usagara. Estaban los dos tan enfermos que sólo podían viajar a lomos de sus asnos. Pero uno y otro abrigaban la esperanza de que llegar a un terreno más alto que supusiera cambiar el «calor opresivo y feroz del valle por el aire puro y agradable de la montaña». Lo cierto es que por el camino sufrieron una gran escasez de comida y se sintieron muy «tristes ante la vista de numerosos esqueletos totalmente pelados, y [toparse] aquí y allá con los cadáveres tumefactos de los porteadores que habían muerto de hambre en aquel lugar». Después encontraron a varias víctimas de la viruela, cuya «vista causaba una gran impresión», escribió Burton. «Hombres tambaleándose al andar, ciegos a causa de la enfermedad, madres cargando a sus espaldas unos niños tan repugnantes como ellas. Los pobres desgraciados no abandonaban el sendero para ceder el paso, pues, dado su frágil estado de salud, cada movimiento que hicieran era valiosísimo».

El clima más fresco de las colinas era una bendición, pero las noches eran húmedas a causa del relente y la subida «resultaba penosa, pues la senda serpenteaba todo el rato sobre el lomo de unos montes cubiertos de piedras y matorrales». Entre los tres macizos de los Usagara, el sendero bajaba hasta valles profundos, como los del «[río] Mukondokwa, que formaba pantanos de una anchura de más de tres kilómetros». En las sendas resbaladizas a causa del barro, se encontraban columnas de «hormigas negras» que, antes de que se diera uno cuenta, se amontonaban «junto a los pies o los tobillos» e infligían mordiscos que escocían «como el pinchazo de una aguja al rojo vivo». Entonces les volvió la fiebre, que había empezado a remitir, con fuerza suficiente como para obligar a Burton a «suplicar a Jack que me mandara una hamaca desde el lugar en el que habían hecho la siguiente parada». Al cabo de unos días, Speke, habitualmente lleno de energía, empezó a delirar y, según Burton, «se puso tan violento que tuve que quitarle las armas». Por extraño que parezca, dos noches después Speke «volvió en sí y propuso continuar». La enfermedad no pudo ser más corta, desde luego.

Ante ellos, y a más de mil setecientos metros de altura, se elevaba el tercer macizo —y el más occidental— de los montes Usagara. «Temblando de fiebre, con la cabeza dándonos vueltas, los oídos ensordecidos por la debilidad, [Burton y Speke] contemplamos con terrible desesperación la empinada ascensión, casi vertical [que nos aguardaba].» Seis días después, el 10 de septiembre, «descansando cada pocos metros y apoyándonos en nuestros servidores, llegamos a la cima del Paso Terrible» y otros cinco días más tarde vieron allá abajo, en la distancia, la meseta de Ugogo, que se extiende hacia el oeste. Mientras bajaban, fueron amenazados por un pequeño grupo de africanos que empuñaban lanzas. Los beluchos arremetieron valerosamente contra ellos. «Lanzas y puñales refulgían al sol y las porras actuaban con movimientos contundentes que auguraban muchas cabezas rotas». Aunque el ataque fue repelido, Burton creía que si sus hombres hubieran tenido que enfrentarse a un número mayor de enemigos habrían salido huyendo para salvarse. «No había ni un alma que se quedara a nuestro lado fuera de Jack y de mí», reflexionaba en tono sombrío. Por entonces, cuando Burton estaba todavía demasiado débil para caminar sin ayuda, los beluchos decidieron hacer una huelga para obligar a sus jefes a matar las cabras de la expedición, a pesar de que cada día Speke salía al campo a cazar perdices y pintadas para que comieran. Speke decidió abortar la huelga ordenando ponerse en marcha.

Esto les hizo entrar en razón, pues hasta entonces pensaban que debíamos de tener miedo de irnos sin ellos […] Al ver que se quedaban atrás, olvidaron su enfado y nos siguieron. Por el camino encontraron al capitán Burton tumbado al borde del camino, postrado por la fiebre y, apiadándose de él, lo llevaron al campamento.

Tuvo lugar entonces un incidente que aumentó la desconfianza de Speke hacia Burton. Como para entonces un tercio de los treinta asnos de la expedición habían muerto a consecuencia de picadura de la mosca tse-tse, era urgentísimo reclutar más porteadores. Los únicos hombres que todavía no llevaban cargas eran los integrantes de un grupo de esclavos que Burton llamaba «los hijos de Ramji», porque habían sido arrendados para la expedición por Rush Ramji, el escribiente de Ladha Damha. Aquellos individuos se consideraban con cierta razón superiores a los esclavos corrientes, pues todos eran intérpretes, guías o askari (soldados). Insistían inflexiblemente en que no habían sido contratados para cargar fardos ni impedimenta alguna, lo que llevó a Burton a considerarlos unos consentidos y unos presuntuosos. Pero como necesitaba su ayuda si no quería tener que deshacerse de sus valiosos libros, prometió pagarles si hacían las veces de porteadores. Cuando Speke indicó a Burton que iba a costarle mucho trabajo cumplir su promesa, dada la apurada situación financiera de la expedición, su superior simplemente susurró a su oído que «los árabes hacían ese tipo de promesas y nunca las cumplían; además, los esclavos de ese tipo nunca contaban con que se les pagara». Speke replicó airadamente que el Tíbet se había perdido por culpa de oficiales que no habían correspondido a la lealtad de los porteadores. A los pocos días se toparon con un grupo de quince porteadores que habían sido abandonados por la caravana a la que pertenecían después de una pelea y los contrataron. De no ser por este extraordinario golpe de suerte, los hijos de Ramji habrían cargado con el equipaje de Burton durante varios centenares de kilómetros antes de ser cínicamente estafados. Entonces habría estallado una disputa grave entre los dos oficiales que habría dado al traste con la expedición antes de conseguir nada importante.

El 7 de noviembre de 1857, después de pasar varias semanas atravesando la polvorienta y desolada selva invernal de Ugogo, Burton y Speke entraron con su caravana en el poblado comercial árabe de Kazeh (Tabora) al son de «los cuernos atronadores y de los mosquetes que retumbaban como salvas de mortero». Habían recorrido más de mil kilómetros en ciento treinta y cuatro días. Un comité de bienvenida formado por media docena de árabes vestidos con túnicas blancas los condujo a un agradable tembe (una casa con terraza y patio interior) que pusieron a su disposición durante el tiempo que permanecieran en la localidad.

Los dos ingleses llevaban una carta de presentación para un destacado mercader indio, Musa Mzuri, pero en su ausencia, Snay bin Amir, su agente árabe, que era un rico tratante de marfil y esclavos por cuenta propia, colmó de regalos a Burton: cabras, bueyes, café, pasteles de tamarindo y otras delicadezas. «Asombroso, en efecto —escribiría Burton—, era el contraste entre la generosa hospitalidad y la sincera buena voluntad de esta raza verdaderamente noble, y la tacañería de los salvajes y egoístas africanos: era como encontrar un corazón de carne después de un corazón de piedra». En adelante Snay pasaría todas las veladas charlando en árabe con Burton, que califica a su anfitrión de hombre cultivado, dotado de una «memoria maravillosa, finas percepciones y de la pasta de la que están hechos los amigos […] era tan honesto como honorable». En realidad era un traficante de esclavos, ocupación que puede ser llamada de todo menos honorable. Cuando David Livingstone aceptaba la ayuda de este tipo de hombres, lo hacía por necesidad, lamentándolo profundamente, pues amaba a los africanos y sabía que tenía que sobrevivir para denunciar a sus explotadores, mientras que Burton despreciaba a los africanos y a los antiesclavistas humanitarios que defendían su causa. Unos años después, Burton seguía considerando amigos suyos a los árabes de Kazeh y calificaba a Speke de desagradecido porque, durante la siguiente expedición, se negó a ayudar a Snay bin Amir frente a Manwa Sera, el rey africano de los nyamwezi. Pero Speke prefería como hombre a Manwa Sera y consideraba que tenía perfectamente derecho, como gobernante africano de la zona, a cobrar impuestos a Snay y a los demás traficantes.

Snay había visitado «el gran lago Tanganica y los reinos septentrionales de Karagwah y Uganda». Como Speke no entendía el árabe, se vio excluido de esta fascinante información hasta que empezó a atosigar a Bombay con preguntas en indostaní destinadas a Snay; el intérprete se las repetía al árabe en kiswahili antes de traducir sus respuestas otra vez al indostaní para su señor. Mientras Burton se hallaba confinado en su tembe con fiebre, Speke —utilizando a Bombay como traductor— se enteraba por los árabes de que había tres lagos y no la única babosa inmensa que aparecía en el mapa de los misioneros alemanes. Al sur estaba el Nyasa (lago Malawi), al oeste estaba el lago Ujiji (lago Tanganica) y al norte el «mar de Ukerewe» (lago Victoria), que era el más grande de todos. Por la situación del lago Ukerewe, justo al sur del Nilo Blanco, Speke calculó que lo más probable era que este fuese la fuente del Nilo y no el lago Ujiji, que, según especificaban las órdenes de la RGS, era su objetivo. Pero aunque el «mar» de Ukerewe estaba ligeramente más cerca que el lago Ujiji, Snay les advirtió que no debían emprender el viaje, pues era demasiado peligroso.

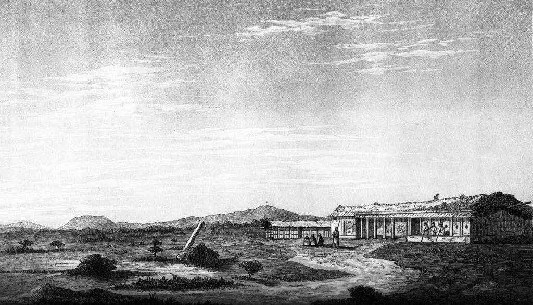

Kazeh.

Durante su estancia en Kazeh, Burton se puso gravemente enfermo y Speke temió que muriera si no se trasladaban de inmediato a un lugar más saludable. Burton quería quedarse con Snay, pero el 5 de diciembre tuvo que reconocer que estaba «más muerto que vivo» y que debía marcharse de allí. Poco antes de partir, cuando por un brevísimo instante pareció que Burton se hallaba un poco más fuerte, la pareja analizó la información geográfica de Snay, y Speke se mostró a favor de visitar el lago del norte, pese al mayor peligro que entrañaba. Burton rechazó su propuesta. «El capitán Burton prefirió ir al oeste», anotó escuetamente Speke en su diario. Y como Burton seguía estando cuerdo, aunque no pudiera caminar, y era el jefe de la expedición, debía ser obedecido. Poco después de que Burton tomara la lamentable decisión de dirigirse al oeste, Speke le convenció de que «[le] permitiera asumir el mando provisionalmente», para que pudiera organizar su traslado de Kazeh. Para cuando Speke hubo reclutado nuevos porteadores y reunido más cargamentos de telas, abalorios e hilo de latón, la salud de Burton había vuelto a empeorar. En efecto, cuando Speke conducía la expedición a la siguiente parada prevista camino de Ujiji, Burton tuvo que ser levantado de su machilla (litera) y «rogó a Speke que se hiciera cargo de todos sus efectos, pues pensaba que iba a morir». El 18 de enero de 1858, las extremidades de Burton «empezaron a escocerle como si alguien las sometiera a un fuego ardiente» y sintió que se acercaba su muerte. Luego recordaría el horror del momento:

Todo el cuerpo quedó paralizado, sin fuerza, inmóvil, y los miembros parecían marchitarse y morir; había perdido cualquier sensación en los pies, excepto una especie de hormigueo y de punzadas, como si me pincharan con muchas agujas a la vez; los brazos se negaban a ser dirigidos por la voluntad, y para las manos el tacto de la tela y el de la piedra era el mismo.

Burton no sería capaz de mover sus miembros durante diez días, y tardaría diez meses en volver a caminar sin ayuda. Hasta entonces tendría que ser transportado por seis esclavos (ocho cuando el camino era dificultoso). El lago Tanganica estaba a más de trescientos kilómetros de distancia, lo que sin duda tuvo que parecerle una prueba de una crueldad extrema, incluso yendo tumbado en una litera.

Por fin, el 13 de febrero, tras vadear tres pequeños ríos, la caravana recorrió varios kilómetros de hierba alta y luego tuvo que trepar por una colina pedregosa. Cuando llegaron a la cumbre, el asno de Speke, agotado, murió con él encima. Durante dos semanas el joven capitán sufrió oftalmia en los dos ojos, que se le inflamaron y empezaron a escocerle; su visión quedó tan maltrecha que, cuando montaba, tenía que ser conducido por un guía. Detrás de él, los encargados de llevar a Burton llegaron a la cima de la colina cargando sobre sus hombros la machilla de su amo. Al ver allá abajo en la distancia una raya de luz, Burton preguntó a Bombay qué era aquello. El guía respondió sin manifestar ninguna emoción: «Según mi parecer, es agua». Tras ser conducido unos pocos metros más adelante, Burton tuvo al fin la primera visión ininterrumpida del lago Tanganica. Bordeado por «una cinta de deslumbrante arena amarilla [había] una extensión enorme del azul más claro y suave, cuya anchura variaba de los cincuenta a los sesenta kilómetros, salpicada por el fresco viento del este que formaba diminutos rizos de espuma blanca como la nieve». Más allá del lago se veían unas «montañas del color del acero, coronadas por una niebla nacarada». En el estado de semiceguera en que se hallaba, Speke no tenía consuelo, pues «el maravilloso lago Tanganica podía ser visto en todo su esplendor por todo el mundo menos por mí».

Al llegar a Ujiji, el poblado de traficantes de esclavos árabes a orillas del lago, dijeron a los exploradores que este medía casi quinientos kilómetros de norte a sur; de hecho, son casi setecientos, lo que lo convierte en el lago más largo del mundo. La conjetura de Burton, que pensaba que tenía unos sesenta kilómetros de anchura en su punto de mayor amplitud, se quedó un poquito corta.

Aunque eran los primeros europeos en llegar a uno de los grandes lagos africanos y lo habían conseguido a pesar de sufrir repetidos ataques de fiebre, ceguera parcial y, en el caso de Burton, parálisis de ambas piernas, los dos hombres sabían que era mucho todavía lo que tenían que hacer para que su viaje se convirtiera en algo grande. Al fin y al cabo, un número no especificado de traficantes de esclavos y marfil árabes y nyamwezi ya había estado antes que ellos a orillas del lago, y ninguno había considerado oportuno hablar de ello a la gente y explorarlo a fondo. Las instrucciones de la RGS que tenía Burton exigían de Speke y él llegar al lago Tanganica y luego «continuar hacia el norte» para ver si de alguna manera podían relacionarlo con el Nilo Blanco y los montes de la Luna. Si lograban hacer algún avance decisivo en ese sentido, todavía estaban a tiempo de que su viaje fuera aplaudido como uno de los más importantes del mundo. Mientras estaban en Ujiji, varios informadores los entusiasmaron con la noticia de que «del extremo norte del lago Tanganica salía un gran río que corría hacia el norte». Ninguno de los árabes con los que habían hablado habían visto en realidad ese río, y los africanos de la zona aseguraban no saber nada de él, de modo que visitar ese río en persona revestía la mayor importancia. Así era especialmente para Burton, que había preferido viajar a aquel lago en vez de dirigirse al más grande, el «mar de Ukerewe», que Speke se había mostrado partidario de explorar primero.

La altura del lago Tanganica sobre el nivel del mar era de unos quinientos cincuenta metros, según el más fiable de los dos termómetros de baño de la expedición. (Los tres termómetros especializados de punto de ebullición se habían estropeado sin que nadie supiera cómo). Aunque su verdadera altura es de unos setecientos ochenta metros, ni siquiera ese nivel habría tranquilizado a Burton (en caso de que hubiera podido saberlo). Como en el Nilo había muchas cataratas conocidas —y otras todavía por descubrir—, cuanto más alto estuviera el lago, más probabilidades había de que tuviera alguna relación con el Nilo. En este sentido, a Burton debió de preocuparle saber (como sabía) que Kazeh, situada directamente al sur del lago Ukerewe, se hallaba a mil doscientos metros sobre el nivel del mar, por lo que resultaba más probable que el lago de mayor tamaño, que había decidido no visitar, estuviera a una altura sobre el nivel del mar considerablemente superior a la del lago Tanganica. Pero Burton prefirió no hacer caso de esta consideración tan poco oportuna.

A decir verdad, cuando llegó a Ujiji, Burton estaba demasiado enfermo para escribir o incluso para hablar, y permaneció acostado en el suelo de tierra de una choza durante quince días, incapaz de mover las piernas. Por si fuera poco padecía también de oftalmia, aunque no tan grave como la de Speke. A pesar de haber asumido el mando durante un breve período, Speke no estaba preparado para tomar las próximas decisiones trascendentales que había que tomar y esperó a que Burton se recuperara lo suficiente para que pudieran discutir juntos los pasos que había que dar a continuación. Cada día a las doce de la mañana, «protegido por una sombrilla y ayudado de unas gafas de cristales ahumados», Speke visitaba el mercado de Ujiji. Allí adquiría a diario víveres para los porteadores y los demás sirvientes. Expuestos a la venta había pescados, carne, tabaco, aceite de palma, alcachofas, bananas, melones, caña de azúcar y legumbres. Algunos días podían comprarse incluso esclavos y marfil.

Cuando Burton se sintió un poquito mejor, dijo a Speke que iban a tener que comprar a Hamid bin Sulayyan, traficante de esclavos árabe, el único dhow o jabeque que había en el lago. Hamid vivía en el extremo más alejado del Tanganica, así que alguien tenía que ir en canoa a entrevistarse con él. Burton vacilaba pues pensaba que aquella misión era demasiado peligrosa para Speke. Tampoco se fiaba de Kannena, el jefe de la tribu que vivía en Ujiji y sus alrededores. «Viendo las pocas probabilidades de éxito que tenía y las numerosas perspectivas de que se produjera un accidente», Burton decidió enviar a su factótum, Said bin Salim, cuya vida consideraba más fácil arriesgar. Cuando este se negó de plano a emprender la misión, Speke se ofreció a ir en su lugar. Pero Burton, que aún se sentía lo bastante débil como para no sobrevivir, no quería arriesgarse a dejar la expedición sin jefe, en caso de que Speke también muriera. Debido a la presencia de traficantes de esclavos a orillas del lago Tanganica, los africanos de la zona desconfiaban de todos los extranjeros, especialmente de los que hacían preguntas inexplicables acerca de los ríos. Así que el hecho de insistir en ir suponía mucho valor por parte de Speke.

El 3 de marzo de 1858 Speke embarcó en una canoa bastante grande acompañado de Bombay como intérprete, Gaetano como cocinero, dos beluchos encargados de protegerlo y dieciocho hombres de la tribu como remeros. La forma de colocarlos a todos en un espacio tan pequeño junto con las provisiones y las pertenencias de cada uno planteaba ya un verdadero problema. Casi inmediatamente después de zarpar, las tormentas los obligaron a tener mucha prudencia y a costear la ribera oriental del lago durante tres días. «Estas malditas embarcaciones pequeñas no pueden aguantar el oleaje», se lamentaba Speke. En una ocasión, estando acampados en tierra, la aparición de un solo hombre armado con un arco hizo que todo el grupo fuera presa del pánico y echara la canoa al agua a velocidad de vértigo; tanto era el miedo que la tripulación tenía a ser atacada. También los cocodrilos inspiraban terror, pues se sabía que trepaban a las canoas cuando tenían hambre. Aunque Burton escribiera que Speke no bebía ni fumaba nunca, lo cierto es que fumaba en pipa y encontraba relajante hacerlo incluso en la estrechez de una canoa.

A primera hora de la mañana del 8 de marzo lograron llegar al otro extremo del lago. Durante la travesía la tripulación se había negado a responder a Speke cuando les preguntó los nombres de varios promontorios y ensenadas. Temían que aquella extraña curiosidad les acarreara algún desastre. Lo cierto es que la travesía se llevó a cabo sin incidentes y los lugareños los recibieron bien cuando llegaron a la isla de Kivira, a pocos kilómetros de la orilla oeste del lago. De donde a Speke le vinieron los inconvenientes fue de donde menos se esperaba. Después de pasar un día tranquilo fumando y contando anécdotas con los isleños, Speke se echó a dormir en su tienda. Se desencadenó una tormenta, que lo despertó con la violencia de las ráfagas de viento. Encendió una vela para intentar arreglar un poco sus bártulos «y en un instante, como por arte de magia, todo el interior se cubrió de una legión de pequeños escarabajos negros». Incapaz de quitárselos de la ropa y de las sábanas, apagó la vela que los había atraído y se acostó. Aunque los insectos corrían por debajo de las mangas, subiendo y bajando por su espalda y por sus piernas y enredándosele en el pelo, logró dormirse de nuevo, hasta que lo despertó, como luego recordaría, uno de aquellos horribles bichos […] que intentaba meterse por el estrecho conducto [del oído], hasta que quedó atascado por falta de espacio. Este obstáculo evidentemente lo puso furioso, pues con una fuerza extraordinaria, como un conejo en su madriguera, empezó a cavar y a picarme con tanta violencia en el tímpano […] que me vi tentado a actuar como los burros cuando son atacados por un enjambre de abejas […] que intentan librarse de ellas poniéndose patas arriba o precipitándose bajo la maleza […] Yo no sabía qué hacer. No se encontraba ni el tabaco, ni la sal, ni el aceite: probé con mantequilla fundida; como no sirvió de nada, apliqué la punta de un cortaplumas a su espalda, pero hizo más daño que otra cosa, pues aunque los golpes lo aplacaron, el filo de la navajita me causó una herida tan fea en la oreja que empezó a inflamárseme, y a continuación a supurar de mala manera y todos los ganglios faciales desde ese punto hasta el hombro se resintieron […] Fue la cosa más dolorosa que recuerdo que me haya pasado nunca […] Estuve varios días sin poder masticar y tuve que alimentarme sólo de caldo.

Durante varios meses Speke quedaría casi completamente sordo de ese oído. Pero curiosamente, a su juicio, aquella desgracia acabó con la inflamación de sus ojos y lo cierto es que su vista mejoró.

Dos días después el viento amainó y Speke cruzó a la isla de Kasengé, donde vivía Hamid bin Sulayyan, el traficante de esclavos propietario del jabeque. Speke desembarcó muy animado, pero sus esperanzas no tardaron en verse frustradas. Ni siquiera la oferta de cien libras que hizo al negrero indujo a este a alquilarle su gran dhow. Los africanos, sostenía, sólo sabían manejar zaguales y como su jabeque llevaba remos de escálamo era imposible arrendárselo a Speke. Tampoco podía prestarle sus tripulantes, pues los necesitaba para sus negocios. No obstante, Hamid animó mucho a Speke con la noticia de que de la parte norte del lago salía un gran río. Por desgracia, Hamid no había podido llegar hasta él porque se había alarmado mucho ante el comportamiento de «una violenta tribu bárbara llamada los warundi». Hamid dirigía todas sus palabras no a Speke, sino a Bombay, en kiswahili, y Bombay se las traducía luego a su patrón en indostaní, proceso que daría pie a no pocos malentendidos.

En la isla, Speke quedó horrorizado cuando vio que varias madres intentaron vender a sus hijos a los soldados beluchos por un taparrabos o dos. La destrucción de los sentimientos maternales más elementales le hizo pensar «cuán locas eran todas esas otras naciones que permitían el desarrollo del tráfico de esclavos». Como no tenía motivos para permanecer más tiempo en aquella isla desolada, volvió a cruzar el lago con sus hombres sin sufrir más percances, y llegó a Ujiji después de una ausencia de veintisiete días.

Mientras Speke había estado fuera, Burton, cuya salud había mejorado un poco, había pasado el tiempo «fundamentalmente comiendo y bebiendo, fumando y durmiendo». Sin embargo, no vio nada malo en burlarse de Speke, que llegaba agotado. «Nunca vi a un hombre tan mojado y enmohecido… Sus rifles estaban cubiertos de herrumbre, y la recámara a prueba de fuego se había chupado toda la lluvia del monzón». Speke, que había desafiado al lago a pesar de encontrarse enfermo y medio ciego, merecía algo más que ser despachado por Burton con una sola frase despectiva, que luego publicó: «Quedó dolorosamente decepcionado: no había conseguido literalmente nada». En realidad, aunque había vuelto sin el ansiado jabeque, Speke proporcionó a Burton un informe sobre la forma del lago, basado principalmente en los comentarios de Hamid, pero en parte también en sus propias observaciones personales. Pero, eso sí, cuando anunció que había un río que salía del extremo norte del lago, Burton quedó extasiado. En aquellos momentos parecía realmente que el lago Tanganica era una fuente, si no la fuente del Nilo. La decisión que había tomado anteriormente Burton de rechazar la propuesta de priorizar el lago más grande planteada por Speke parecía ahora justificada.

En su diario, Burton se presenta a sí mismo como si ya hubiera mejorado y a Speke como al causante de todos los retrasos, por haber «perforado con un cortaplumas un escarabajo que había tenido la ocurrencia de visitar su tímpano». Pero a pesar de que Burton se encontraba todavía enfermo, el hecho de que casi hubieran agotado las existencias de telas con las que comerciar excluía demorar más su partida hacia el extremo norte del lago. Viajar en canoa no era ninguna excursión de recreo para un hombre en perfecto estado de salud, pero podía resultar un verdadero infierno para un «enfermo, incluso con buen tiempo». Y ahora habían empezado otra vez las lluvias. «Lo sentía por él —escribiría Speke—, pero cualquiera que lo viera [a Burton] intentar salir de viaje, habría perdido toda esperanza de verlo regresar. Sin embargo, no era capaz de soportar que lo dejaran atrás». De hecho, para Burton llegar al río que fluía hacia el norte planteaba el mayor desafío de su vida. «Había que arriesgarlo todo —riquezas, salud, e incluso la vida— por un premio semejante».

Así que, cuando Kannena —el jefe de la tribu cuyas canoas y colaboración eran fundamentales para el éxito de la empresa— se negó a ayudarle, Burton lo abrumó de tal modo ofreciéndole un enorme montón de mercancías, entre ellas algunos de sus abalorios más caros y tres metros de paño escarlata, «que hizo que Kannena se pusiera a temblar de gozo» y aceptara viajar con los exploradores en la mayor de las dos canoas. En esta embarcación irían también Burton y treinta y tres remeros suministrados por Kannena. A Speke se le asignó la barca más pequeña, que llevaba sólo veintidós tripulantes.

Este viaje trascendental dio comienzo a primera hora de la mañana del 9 de abril, y Burton tuvo que ser conducido medio a rastras, medio en brazos a lo largo de casi seis kilómetros de terreno escabroso hasta el punto de partida escogido por Kannena por motivos mágicos. Los marineros fueron deleitados en la orilla «por las sonoras voces de sus esposas e hijas que mientras tanto tocaban los instrumentos musicales más rudimentarios». Ya en el lago, Burton se puso a ordenar a los tripulantes de su embarcación que no «salpicaran dentro de la canoa con las palas», y que se detuvieran para que probara cómo era la otra. Cuando descansaban, los remeros fumaban cannabis. No tenían paradas regulares ni rutinas preestablecidas, y a menudo se quedaban durmiendo durante las horas más frescas de la mañana y se ponían a remar a las más calurosas del día. Burton pensaba que los habitantes de las orillas del lago eran «pendencieros y violentos… y adictos, como todos sus hermanos laguneros [sic], a la ebriedad». Tanto si se guarecía de las lluvias torrenciales debajo de una vela, como si se mojaba mientras sus hombres achicaban el agua del fondo de la canoa, los padecimientos de Burton no cesaban. «Mis sufrimientos africanos llegaron a su punto culminante durante mi travesía por el lago Tanganica».

Después de diecinueve días de viaje, Burton escribió que sufría una «ulceración tan grave de la lengua, que le resultaba casi imposible articular palabra, y ello suponía un obstáculo completo para seguir adelante». Esta lesión no pudo llegar en peor momento, pues el 28 de abril Burton conoció a los tres apuestos hijos del jefe de una tribu del lugar y oyó de sus labios la extraña noticia de que el río Rusizi —a pesar de lo que le habían contado a Speke— desembocaba en el lago Tanganica, no salía de él. Bombay puso entonces las cosas fuera de toda duda cuando reconoció que hacía ya tiempo que sospechaba que Speke y él habían entendido mal a Hamid bin Sulayyan, que en realidad había querido decir lo contrario de lo que ellos habían pensado al principio que había dicho. «Todas mis esperanzas —confesaba Burton—, se vinieron cruelmente abajo».

Aunque ya parecía prácticamente seguro que el lago Tanganica no podía tener ninguna relación con el Nilo, seguía siendo «una cuestión de enorme importancia», reconocía Burton, llegar al río Rusizi en persona para ver con sus propios ojos en qué dirección corría. Por eso resulta tan desconcertante que después de decir que había que arriesgar la vida, si era preciso, para llegar al río, Burton presionara tan poco a Kannena para convencerle a él y a sus hombres de que remaran seis horas más, que era lo que habrían tardado en llegar al Rusizi. La cuestión de por qué esta decisión se produjo en un momento tan trascendental no ha recibido todavía respuesta. Henry M. Stanley escribiría en un artículo sobre «Nuestros grandes viajeros por África» que la lucha de Burton «por el dominio de la geografía africana cesó en ese momento y Speke recibió permiso para dar un paso al frente [y] terminar el certamen con honor y crédito». En opinión de Stanley, este viaje al lago puso de manifiesto que Burton no era un explorador, sino «un viajero y un “literato”».

Cuando los dos regresaron a Ujiji, Speke anunció que «quería completar la navegación del lago». Burton rechazó la propuesta de un plumazo y dijo que «ya se había hartado de viajes en canoa». Aseguró a Speke que «nuestra escasez de telas […] debería ser excusa suficiente». Se trataba de una respuesta muy curiosa por dos razones: la primera es que recientemente Said bin Salim, su encargado, había «tenido la generosidad de proponer […] que volviéramos al emporio árabe de Kazeh a coger más moneda africana [telas y abalorios], la suficiente para cubrir todos los gastos necesarios [para un viaje de reconocimiento exhaustivo]». La segunda razón, como luego recordaría Speke, era que, mientras se disponían a abandonar Ujiji «por una gran suerte nos llegaron algunos pertrechos a través de un árabe llamado Mohinna [Muhinna bin Sulayman, de Kazeh] […] La ayuda se había presentado cuando más falta nos hacía».

Naturalmente lo que quería decir Burton no era que ya no tenían telas, sino que podían alegar su falta para explicar y justificar su fracaso. De hecho, una vez de vuelta en Inglaterra, Burton diría a los miembros de la RGS: «Me vi obligado a desistir de seguir explorando por falta de pertrechos».

La decisión de si debía regresar o no al Rusizi es muy denotativa. Un Livingstone o un Stanley no hubieran permitido nunca que un jefezuelo como Kannena desbaratara sus planes cuando estaban tan cerca de alcanzar un gran objetivo. Cualquiera de los dos habría intentado realizar aquel pequeño viaje en una canoa pequeña, que habrían podido conducir unos pocos hombres, o se habrían arriesgado a efectuar una marcha por tierra con unos cuantos porteadores. Kannena se había negado a hacer los pocos kilómetros que faltaban hasta el Rusizi porque los warundi odiaban a su pueblo (o eso fue lo que él dijo) y los habrían matado a todos si hubieran ido hasta el extremo del lago. Cuando Livingstone y Stanley visitaron esta misma región unos doce años después lo único malo que les pasó fue tener que aguantar los abucheos y las pedradas de los warundi.

Según Speke, Burton rechazó la oferta de Said bin Salim de ir a buscar más telas a Kazeh porque su verdadero problema —que no había querido reconocer nunca— era el desmoronamiento completo de su salud. Burton escribiría que cuando puso fin a su viaje al lago Tanganica las úlceras de la boca ya no le obligaban a tomar el alimento a través de una pajita, y que sus manos habían perdido el entumecimiento que durante semanas habían limitado su capacidad de escribir. Pero todavía no tenía fuerzas para montar en borrico y abandonó Ujiji (igual que había llegado) en una machilla portada por esclavos. «Imagínese tan sólo qué temporada había pasado», escribió Speke a Norton Shaw —no sin compasión—. «Once meses postrado en la cama y obligado a viajar todo el tiempo, más o menos». Así pues, lo que se ocultaba realmente tras la decisión de Burton era su mala salud. Pero eso no significa que le hubiera resultado físicamente imposible realizar un último intento de recorrer el lago hasta su extremo más septentrional. Cuando llegó el momento de elegir, le faltaron el valor autodestructivo y la determinación obsesiva del verdadero explorador. En las mismas circunstancias, Livingstone, Stanley y Speke, que se había presentado voluntario, se habrían mostrado dispuestos a aguantar el dolor y toda clase de apuros en un último esfuerzo a la desesperada por llegar hasta el río. Pero el sibarítico Burton «ya se había hartado de viajes en canoa» y ahí se había acabado todo.

Mientras se recuperaba en Ujiji a primeros de mayo, Burton y Speke estudiaron la conveniencia de viajar al lago del norte, que los árabes llamaban Ukerewe. Burton, cuyo estado de salud era más o menos el mismo, dijo que necesitaba pasar un mes en Kazeh con Snay y los otros árabes para acabar su libro. Así que Speke hizo diplomáticamente la siguiente propuesta: «Si no te encuentras lo bastante bien cuando lleguemos a Kazeh, iré yo solo, y tú puedes emplear el tiempo tomando notas acerca de lo que cuentan los viajeros árabes». Burton se mostró de acuerdo. Pero en los años siguientes, en su desesperado afán por hacer creer que él había sido el responsable de iniciar el histórico viaje de Speke, escribiría para el consumo público que quien lo había «enviado [a Speke] desde Kazeh» hasta allí había sido él. Sabía que no era cierto. En una carta a Norton Shaw, de la RGS, afirmaba con toda claridad que «el capitán Speke se ha prestado voluntariamente a visitar el lago Ukerewe».

El viaje a Kazeh desde Ujiji se prolongó desde el 26 de mayo hasta el 20 de junio de 1858, y durante ese tiempo Burton «volvió a padecer un grave ataque de inflamación y entumecimiento de las extremidades». Por el camino, un mercader le entregó una carta con la noticia de que su padre había fallecido hacía nueve meses. Aunque no habían tenido una relación muy íntima, su pérdida le causó mucha pena. De nuevo en Kazeh, con sus confortables tempes a la sombra de las palmeras y los frutales, Burton tuvo que decidir de una vez por todas si viajaba al norte con Speke y soportaba más peligros e incomodidades, o si se quedaba con sus amigos árabes y trabajaba en su libro. Escogió esta segunda opción. «Estaba encantado con la perspectiva de pasar tranquilamente un mes dedicado a la investigación y rodeado de árabes inteligentes».

A Speke a menudo le costaba trabajo entender a Burton. «[Burton] no vino aquí a descubrir el país —decía dos años después a un amigo en tono de censura—, sino a escribir un libro y a asombrar al mundo con sus proezas. Nunca aprendió a observar… nunca amplió ni una pulgada un mapa en todo el viaje». Por «observar». Speke se refería no sólo a efectuar observaciones científicas con instrumentos, sino a las habilidades prácticas sobre el terreno conocidas por cualquiera que estuviera habituado a rastrear una pieza de caza. En cuanto al deseo de Burton de «asombrar» al mundo con su libro, Speke lo desaprobaba por completo. Un año más tarde, escribiría a su editor: «Si hay algo en mis escritos que no considere usted exactamente modesto, elimínelo sin compasión».

Para Speke, la exploración consistía ni más ni menos que en ver con sus propios ojos accidentes y lugares nuevos para la geografía europea, no en escribir lo que tal o cual árabe había dicho que había visto en sus viajes. Aunque bien dispuesto hacia los africanos, Speke se ocupó poco de las minucias de sus costumbres, que Burton dedicó tantos meses a describir, a pesar de encontrarlas repelentes. Speke señalaba que Burton «no se había mostrado capaz de hacer nada más que comentarios etnológicos al dictado de los árabes». Siempre que Speke había instado a Burton a dedicar más tiempo a la exploración, había sido rechazado. Su travesía del lago en solitario había sido un fracaso, lo mismo que su viaje a Somalilandia. De modo que quizá Burton esperara que no lograra llegar al lago Ukerewe. Al fin y al cabo, Snay le había advertido de los terribles peligros que encontraría si iba en esa dirección. Pero esta vez Speke estaba decidido a conseguirlo a toda costa.