Sangre en el río de Dios

En marzo de 1866, David Livingstone, tocado con su característica gorra de plato, desembarcó en la bahía de Mikindani, en la costa de África oriental, y enseguida se encaminó al interior del país seguido por treinta y cinco porteadores y una curiosa colección de animales de carga, compuesta por cuatro búfalos, seis camellos, cuatro asnos, y seis mulas. El día era calurosísimo y el Dr. Livingstone y su séquito políglota de africanos de la costa, cipayos indios y esclavos liberados educados por los misioneros empezaron a avanzar con rapidez, no sin dificultad, por un valle poblado de hierba abundantísima que se levantaba por encima de sus cabezas y que les producía una extraña sensación de asfixia. En un singular caso de mala suerte, daba la casualidad de que el doctor había bajado a tierra en uno de los pocos lugares de la costa en los que había una densa jungla que se extendía hasta el interior del país. La maleza no tardó en volverse cada vez más espesa y sus hombres se vieron obligados a utilizar los machetes para abrir una senda lo suficientemente ancha para que pudieran pasar los camellos bamboleantes. Al cabo de unas horas los animales, abrumados por la imponente carga, habían sido picados por la mosca tse-tse. Cada vez más debilitados, empezaron a aminorar el paso y los porteadores tuvieron que pegarlos para devolverles los ánimos. Cuando Livingstone protestó, se levantaron contra él las primeras voces de rebeldía. Sus problemas no habían hecho más que empezar.

Apenas un año antes —pese a ser como mínimo una década más viejo que sus principales rivales—, con los cincuenta y tres cumplidos, el médico misionero convertido en explorador había recibido de la Royal Geographical Society, el principal organismo patrocinador de exploraciones del mundo, el encargo de llevar a cabo la extraordinaria misión de resolver el misterio geográfico más grande que aún quedaba por aclarar, es decir, el descubrimiento de la cabecera del Nilo. Durante los últimos años, otros exploradores, y en particular John Speke, Richard Burton y Samuel Baker, habían asegurado que habían alcanzado la fuente del río, o al menos su principal depósito hídrico; pero los geógrafos no habían llegado a un consenso sobre si alguna de esas afirmaciones había quedado debidamente demostrada o no. Así pues, sir Roderick Murchison, el anciano presidente de la RGS, había decidido, parafraseando la expresión de autocomplacencia de Livingstone, «adoptar la verdadera forma científica de solucionar el problema» invitándolo a él a «localizar la cabecera del río». Si sir Roderick hubiera escogido a otro y no a él, el Dr. Livingstone, que se jactaba de haber «viajado más lejos que cualquier otro hombre», no lo habría considerado precisamente «la verdadera forma científica» de proceder. Para ser justos, ningún otro explorador había vivido en África ni de lejos los veintiún años que había pasado él allí, ni habría igualado la enormidad de miles de kilómetros que él había recorrido.

Pero si bien nunca padeció de falsa modestia, Livingstone, que de niño había empezado a trabajar en una fábrica textil de Escocia y había vivido en un piso de una sola habitación con sus padres y sus cuatro hermanos, no había dado su elección por segura. Los acaudalados miembros de la RGS eran una pandilla de esnobs, que consideraban a los que habían sido misioneros no conformistas socialmente indignos —aunque por cualquier milagro uno de ellos hubiera alcanzado el título de doctor en medicina—, de modo que el Dr. Livingstone se sintió conmovido por la lealtad de sir Roderick. Aunque los dos hombres eran amigos desde hacía diez años y pese al apoyo prestado por Murchison al viaje realmente épico a través de toda África realizado por Livingstone —había sido el primer europeo en cruzar de punta a punta el continente—, este último era dolorosamente consciente de que la fama y la adulación de las que había gozado en la década de 1850 no habían resistido a las muertes y a las calamidades que habían acompañado a su reciente expedición al Zambeze. Su objetivo en esta última ocasión había sido demostrar que los comerciantes y misioneros europeos podían navegar por el río Zambeze en barcos de vapor, y vivir y trabajar con seguridad cerca de las cataratas Victoria, «descubiertas» por él en 1855. Pero a pesar del enorme gasto de dinero, tiempo y esfuerzos que supuso, esta desafortunada expedición no vino más que a subrayar la absoluta impracticabilidad de sus objetivos. Lejos de ser la «carretera de Dios» hacia el interior de África «para el cristianismo y el comercio», como había prometido Livingstone, el Zambeze resultó ser un laberinto palúdico de bancos de arena fluctuantes que desembocaba en una sucesión de cataratas cuyo nombre local, «Kebrabassa», que significa «Allí donde acaba la obra», no podía ser más adecuado. Cuando la desilusión se convirtió en cólera, la mayoría de los compañeros de expedición de Livingstone acabaron presentando su dimisión o se pelearon públicamente con él. Varios de ellos murieron de paludismo, lo mismo que su propia esposa, Mary, junto con cinco misioneros, las esposas de dos de ellos y tres de sus hijos. Más desastrosa incluso a ojos de la prensa había sido la muerte del primer obispo anglicano que había situado su campo de acción al sur del África central, como consecuencia del apasionado llamamiento del Dr. Livingstone invitándolo a desplazarse hasta allí.

Tras su triunfal viaje a través de África, Livingstone había sido elogiado en la prensa no sólo como explorador sublime, sino también como gran misionero, «santo predicador verdaderamente apostólico de la verdad cristiana». Después de la expedición al Zambeze, «santo» sería el último calificativo que a un periodista se le habría ocurrido aplicarle. Pero si algo podía ayudar al doctor a expiar sus fracasos pasados era una empresa que exigiera de él demostraciones extremas de abnegación y coraje, como sin duda ocurriría con la búsqueda de las fuentes del Nilo. El hecho de que probablemente muriera en África si aceptaba la invitación de Murchison no iba a disminuir su ardiente deseo de aceptarla. En realidad, encontrar esas fuentes significaba para él más que la rehabilitación de su prestigio, por deseable que fuese, como sin duda lo era. Aunque tenía muchas debilidades humanas —y la vanidad no era la menor—, David Livingstone amaba África y a los africanos, y pensaba que la exploración geográfica le ofrecía una oportunidad irrepetible de prestar un servicio al continente y a sus habitantes.

«Puede que los hombres piensen que ansío la fama —dijo a un amigo—, [pero] las fuentes del Nilo son valiosas sólo como medio que me permita hablar con energía ante los hombres. Y es esa energía la que espero aplicar para remediar un mal enorme». Ese «mal» era el tráfico de esclavos de África oriental que estaba experimentando una fuerte expansión por obra de los árabo-swahilis de la costa y los colonos portugueses de Mozambique. Pero si lograba sobrevivir y regresaba como descubridor de la fuente del Nilo, Livingstone pensaba que su proyecto sería adoptado por los políticos y, en consecuencia, se llevaría a cabo un bloqueo naval de la costa de África oriental y el cierre del mercado de esclavos de Zanzíbar. Pero la obsesión de Livingstone con el Nilo tenía también otras dimensiones, como, por ejemplo, su significación histórica y bíblica.

«Durante más de mil seiscientos años —decía a su hija mayor, Agnes—, emperadores, reyes y filósofos —todos los grandes hombres de la Antigüedad— desearon saber dónde nacía el famoso río y lo desearon en vano». Pero las resonancias bíblicas de esa búsqueda lo impresionaban más incluso que su antigüedad: «Un ansioso deseo de descubrir alguna prueba de que el gran Moisés había visitado esas zonas me tenía embelesado, hechizado, cabría decir, pues si puedo sacar a la luz algo que confirme los sagrados oráculos, no me turbaré lo más mínimo por muchos esfuerzos que me exija». Como explicaba a su hija Agnes, si conseguía el éxito, «[habré] demostrado que soy un fiel servidor de Aquel que me ha concedido los dones necesarios para ser explorador». Semejante afirmación de su utilidad para Dios ensombrecería su fama mundana.

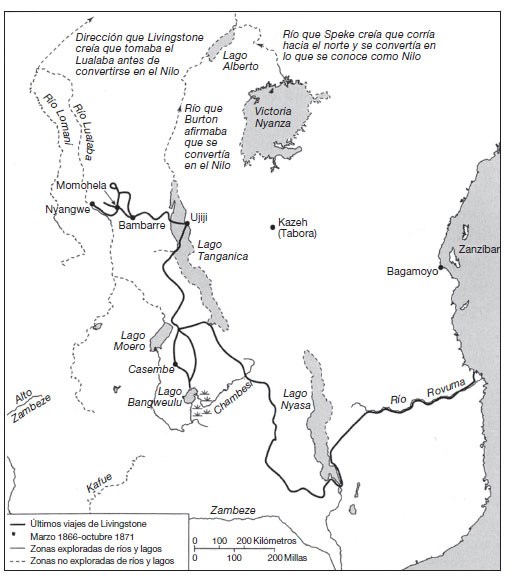

La cuenca del Nilo en África central, como creía Livingstone que era a finales de la década de 1860.

En junio de 1870, más de cuatro años después de abandonar la costa, Livingstone se hallaba en el mismísimo centro de África, en la pequeña aldea de Mamohela, que, a vista de pájaro, se encuentra a unos mil quinientos kilómetros de la costa este y a otros tantos de la costa oeste del continente. Nunca se había sentido tan cerca de conseguir su objetivo: «Durante los tres primeros años tuve el presentimiento de que nunca llegaría a sobrevivir a la empresa, pero esa sensación fue debilitándose a medida que se acercaba el final del viaje». Realizó esta afirmación sorprendentemente optimista acerca de la próxima finalización de su trabajo a pesar de que había tardado un año en recorrer unos cuatrocientos kilómetros desde la ribera occidental del lago Tanganica hasta Mamohela. Pero ahora, según creía, los retrasos y las decepciones se habían acabado. Menos de cien kilómetros lo separaban de las orillas del poderoso río que las gentes del lugar llamaban Lualaba. Su anchura, decían, era de unos tres kilómetros o más, y estaba salpicado de islas cubiertas de árboles. Para Livingstone resultaba sumamente tentador. Teniendo en cuenta sus dimensiones y su situación en el corazón de África, y como se decía que discurría hacia el norte a lo largo de cientos de kilómetros, tenía que ser el Nilo. La única alternativa era que fuese el Congo. Pero esto parecía muy poco probable. Los más de setecientos kilómetros del río Congo que habían sido remontados hasta la fecha en barco desde el Atlántico habían llevado a los exploradores no al sureste, sino al noreste, lejos del río en el que esperaba adentrarse próximamente. A menos que el Congo cambiara por completo de rumbo, no podía tener nada que ver con el Lualaba.

Dos años antes, Livingstone había estado explorando una zona situada más de setecientos kilómetros al sur de su actual posición, y había investigado un lago hasta entonces «desconocido» (el Bangweulu), del que estaba seguro que salía el Lualaba. «El descubrimiento [de la fuente del Nilo] es indudablemente mío», había comunicado a Agnes por entonces. Ahora, para demostrar que el Lualaba era realmente lo que él decía que era, tenía que recorrerlo por completo río abajo hasta Sudán y Egipto, en un viaje de más de ocho mil kilómetros. Ahora que había comprado las barcas y que se encontraba ya remando río abajo, la corriente se encargaría de hacer la mayor parte del trabajo. ¿Qué podía, pues, detenerlo ya, cuando deseaba con todo el ardor de su ser finalizar la tarea que se había impuesto? Pues, a la hora de la verdad, muchas cosas.

En junio de 1870, justo cuando pensaba que sus problemas empezarían a disminuir, lo que hicieron fue multiplicarse. En África, todos los exploradores dependían de los porteadores que cargaban con las mercancías necesarias para la compra de comida y el pago de los peajes que permitían atravesar los territorios de los distintos jefes. De hecho, sin esas mercancías, un viajero en África estaba condenado a muerte o, si deseaba ir a algún sitio, estaba obligado a depender de la caridad de los traficantes de esclavos árabo-swahilis, que con toda probabilidad no irían adonde él quería ir. A mediados de 1870, la mayoría de los primitivos treinta y cinco porteadores de Livingstone y la totalidad de los otros veinticuatro que reclutó en el interior del continente habían muerto o habían desertado. De modo que la dependencia de los árabes parecía inevitable.

El 26 de junio anotó en su diario: «Con sólo tres servidores, Susi, Chuma y Gardner, partí hacia el noroeste en busca del Lualaba». El número de sus acompañantes se había visto reducido de un modo tan patético porque ese mismo día seis de los nueve hombres que habían seguido con él hasta ese momento habían desertado, llevándose la mayor parte de las mercancías. Pero ochenta kilómetros no eran gran cosa, de modo que quizá lograra recorrer esa distancia con sus tres «leales» y sin ayuda de los árabes.

Durante los primeros días de su viaje le sorprendió encontrar unos nativos tan amistosos, aunque pasó cerca de algunos poblados que habían sido incendiados por los traficantes de esclavos árabo-swahilis. Era la temporada de lluvias y muchos arroyos inundaban la senda que él seguía, haciendo que pareciera un pequeño río. Una especie de palmera, cuyas hojas tenían un peciolo largo y grueso, había colonizado el valle en el que se había adentrado, obligándolo a seguir una senda abierta por elefantes y búfalos. En consecuencia, sus hombres y él a menudo se hundían hasta el muslo en las huellas dejadas por los elefantes. La marcha era tan dura que Livingstone, naturalista de afición, no fue capaz de anotar ni una sola descripción de los numerosos pájaros y monos que veía por primera vez.

Obligado a pasar a la intemperie horas y horas bajo una lluvia torrencial, cada noche debía quitarse toda la ropa y secarla junto a un fuego humeante en cualquier choza que pudiera conseguir de los aldeanos a base de ruegos para sí y para sus hombres. Otra neumonía como la que había padecido dieciocho meses antes probablemente hubiera significado su fin. La malaria lo había tenido postrado varias veces, pero ahora le preocupaba más el empeoramiento de sus problemas intestinales y digestivos. Cuando tomaba comidas fuertes y rudimentarias, como era el caso, sufría terriblemente de hemorroides sangrantes. Su mala dentadura hacía tan poca mella en el maíz verde y en la carne de elefante, que su estómago tenía que trabajar demasiado. El resultado era una acidez constante. Se le movían muchas muelas, hasta el punto de tener que efectuar extracciones empleando «un hilo fuerte atado con lo que los marineros llaman un ballestrinque» y luego «pegarle al hilo un buen pistoletazo».

Al cabo de unos días de viajar por su cuenta, se las vio y se las deseó para seguir avanzando y entonces fue cuando se encontró con unos traficantes de esclavos que sospecharon que estaba en Maniema con la única intención de espiarlos. Livingstone se deshizo de las cuentas y las telas que le quedaban en sus arcas medio vacías y consiguió la ayuda de unos cuantos porteadores más, y, aunque a regañadientes, obtuvo también de los jefes de la caravana permiso para unirse a ella. «Me odiaban —reconocía—, e intentaron escapar […] Pero yo seguí adelante, y al cuarto día pasamos por nueve poblados destruidos por aquellos gerifaltes, que no querían que siguiera viendo lo que hacían». Uno de los árabes del grupo fue apuñalado por la noche por un africano en venganza por la esclavización de sus parientes. Por fortuna, Livingstone se encontró con Muhammad Bogharib, un traficante de esclavos menos brutal, con el que había viajado a menudo en otro tiempo. Bogharib le avisó de que nunca llegaría al Lualaba si se dirigía al noroeste. Por el contrario, debía girar hacia el suroeste para dar con el recodo que hacía el río.

Livingstone se esforzó cuanto pudo por seguir a Bogharib hacia el oeste, pero la densidad del fango hacía que cada paso que daba supusiera una prueba insuperable. Cuando no resbalaba y caía en medio de la lluvia, tenía que vadear pequeños ríos «con el agua hasta el cuello». En muchos lugares «habían caído árboles en medio de la senda formando una muralla que llegaba hasta la barbilla y había que trepar a lo alto para seguir adelante». Después, se encontró con todo el país inundado. Livingstone intentó continuar a marchas forzadas unos cuantos días más, y entonces, ya a mediados de julio, anotó con desesperación en su diario: «Por primera vez en mi vida me han fallado los pies […] En vez de curárseme tranquilamente como hasta ahora cuando se me llagaban los pies debido a la dureza del viaje, me salieron unas úlceras necróticas irritables en ambas extremidades». Echó la culpa a la imposibilidad de secarse los zapatos. Al disponer sólo de tres servidores, Livingstone sabía que no podía pretender que lo llevaran en brazos. De modo que no tuvo más remedio que volver renqueando a Bambarre (Kabambare), la ciudad mínimamente significativa de Maniema que tenía más cerca y que además era un centro del tráfico de esclavos de los árabo-swahilis. Livingstone entró en Bambarre el 22 de julio de 1870, lleno de abatimiento por no haber sido capaz de alcanzar el río.

Durante varias semanas no pudo dormir por las noches debido al dolor de las úlceras, así como a «las quejas de los esclavos torturados por esas mismas llagas». Las úlceras, escribe, «se lo van comiendo todo, el músculo, el tendón y el hueso, y a menudo te dejan lisiado para siempre, cuando no te matan». Tenía buenos motivos para temer no recuperarse nunca. Cuando apoyaba un pie en el suelo «manaba una descarga de icor [sic] sanguíneo». Los árabes usaban malaquita machacada para tratar las úlceras, o una pomada a base de cera de abejas y sulfato de cobre. Después de múltiples aplicaciones parece que la malaquita, aunque no lo curó, detuvo al menos la expansión de las llagas.

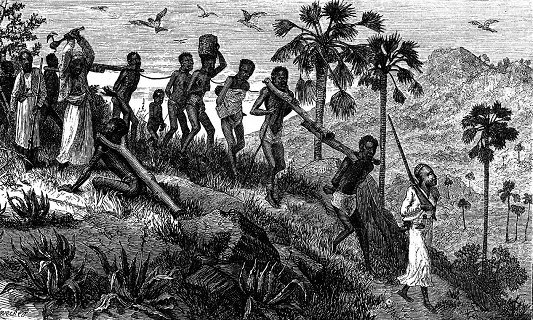

El lugar en el que se encontraba era una colonia árabe. Por tanto es una cruel ironía que, a pesar de todo lo que odiaba el comercio de esclavos, Livingstone se viera obligado a mantener buenas relaciones con los esclavistas, que habitualmente mataban a todo aquel que opusiera resistencia a su captura. Un día fueron asesinados cuarenta maniema; otro, nueve, y al siguiente, cien. Y siempre igual. A menudo Livingstone veía humo procedente de los poblados incendiados y oía disparos en la lejanía. Su único consuelo era pensar que los relatos que escribía de toda aquella barbarie obligarían un día al gobierno británico a actuar contra el comercio de esclavos. La inhumanidad de semejante actividad dio lugar a algunas de sus descripciones más evocadoras, elaboradas mientras se hallaba inmovilizado en Bambarre, cerca de muchos hombres, mujeres y niños recién capturados. «La peor enfermedad que he visto en este país es en realidad, a mi juicio, el descorazonamiento que se ceba en los hombres libres que son capturados y esclavizados». Interrogó a muchos cautivos que se consumían día a día sin que, en apariencia, hubiera una causa física. «Atribuyen su dolor únicamente al corazón y saben llevarse la mano precisamente a su sitio, aunque muchos creen que este órgano se encuentra más arriba, debajo del esternón».

El hecho de que Livingstone se hiciera amigo de un hombre como Muhammad Bogharib se debió en gran medida a que se dio cuenta de que el trato que dispensaban los árabes a los esclavos domésticos era relativamente benigno. De ese modo, aunque el proceso que llevaba a los africanos a ser arrancados de sus hogares era absolutamente brutal, y a pesar de las terribles penalidades que tenían que soportar durante los viajes por tierra y por mar hasta Zanzíbar y el Golfo Pérsico, Livingstone veía cierto alivio en el hecho de que el trato que se les dispensaba a su llegada era a menudo mejor que el que recibían los trabajadores en las fábricas de Gran Bretaña. La explicación que daba a esta paradoja era que los árabes todavía no estaban enteramente dominados por el afán de lucro, como les ocurría a los dueños de las plantaciones del profundo sur de Estados Unidos. «Cuando la sociedad progresa, quiere más y más novedades; y para suministrárselas, el destino de los esclavos se agrava. La distancia entre amo y esclavo aumenta a medida que se desarrolla el deseo de ganancia».

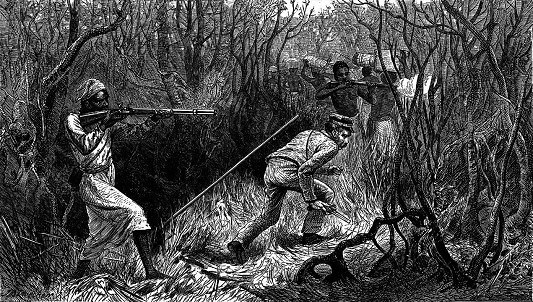

Traficante de esclavos árabo-swahili asesina a un esclavo enfermo (tomado de los Last Journals of Livingstone).

A su alrededor podía ver en Maniema cómo los elefantes eran abatidos a tiros y los jefes de las tribus obligados a entregar el marfil. El tráfico de esclavos iba inseparablemente unido al comercio del marfil, y Livingstone sabía que la pasión de los europeos por el marfil con el que fabricaban las teclas de sus pianos o los mangos de sus cuchillos había dado lugar a un incremento enorme del número de esclavos necesarios para transportar los colmillos hasta la costa. Así que, en su opinión, la responsabilidad de lo que ocurría en Maniema no era achacable sólo a los árabo-swahilis. Y tampoco veía que le desagradaran todos los árabes. Unos meses antes, cuando había estado gravemente enfermo, Muhammad Bogharib lo había cuidado y le había salvado la vida.

Los árabes justificaban los malos tratos que infligían a los maniema diciendo que eran caníbales. Poniéndose de parte de los africanos, como siempre hacía, Livingstone siguió mostrándose escéptico ante aquellos pretextos. Incluso tras sorprender a un maniema llevando un dedo humano cortado envuelto en una hoja de árbol, siguió sin convencerse de que mataban deliberadamente a las personas por razones relacionadas con la magia o con la alimentación. Pensaba que los maniema eran «una raza hermosa» y afirmaba: «Apostaría contra toda la Anthropological Society que una compañía de hombres maniema es muy superior en la estructura de su cabeza y también en general en su forma física». Los hombres de Bogharib —y desde luego los suyos— se sentían aterrorizados ante la idea de ser asesinados y devorados cada vez que veían reunirse a un gran número de maniema. «¡Pobrecillos!», escribía Livingstone refiriéndose a este pueblo. «No hay que pensar en ataques, como no sea que los empecemos nosotros». En cuanto al canibalismo, no veía que hiciera ninguna falta. «En el país abunda la comida: cabras, ovejas, aves de corral, búfalos y elefantes; maíz, sorgo… y otros farináceos comestibles». Pero cuando James, uno de sus seis desertores, fue asesinado y devorado cerca de Bambarre, no hubo forma de negar la suerte que había corrido. Livingstone se dio de manos a boca con otras pruebas irrefutables, sin necesidad de buscarlas. Los esclavos que morían de hambre o de enfermedad eran desenterrados y después cocinados y comidos. Aunque a regañadientes, no tuvo más remedio que admitirlo: «Creo que son caníbales, aunque no de una forma ostentosa». Pero las plumas rojas de papagayo que muchos hombres lucían en su pelo eran desde luego bien «ostentosas»; en un principio le habían sorprendido gratamente, hasta que se enteró de que un guerrero no tenía derecho a lucir una hasta no haber matado a su primer hombre. No obstante, incluso cuando se dio cuenta de que los maniema se vendían unos a otros a los comerciantes de esclavos, Livingstone no perdió nunca el convencimiento de que «seguían teniendo una amabilidad de ánimo natural» y no eran nunca «feroces sin causa», a no ser que sufrieran los «abusos de los de Ujiji» o de otros intrusos. (Los de Ujiji, población situada a orillas del lago Tanganica, eran traficantes de esclavos).

Mientras permanecía confinado en su cabaña, Livingstone ansiaba obtener noticias de la patria, pero nunca recibió cartas a través de Ujiji con la llegada de las sucesivas caravanas. A veces perdía las esperanzas de poder salir en busca del Lualaba. «Es el retraso más doloroso que he tenido nunca», anotó en su diario, y eran muchos los que había tenido que sufrir en el pasado. Su amigo Muhammad Bogharib se ofreció a acompañarlo al río cuando se encontrara mejor, pero Livingstone necesitaba algo más que una escolta temporal. Le urgían hombres nuevos con los que sustituir a los desertores. Y como Bogharib podía perder dinero en el comercio del marfil si se iba sin sus porteadores, Livingstone le ofreció una suma equivalente a doscientas setenta libras, que era una cantidad enorme. Pero aquello era hacer planes a muy largo plazo: hasta que se le curaran los pies, tendría que resignarse a seguir siendo durante muchos meses un mero objeto de curiosidad para los habitantes de Bambarre. Aunque se mostró notablemente paciente con los aldeanos que se le quedaban mirando, no tuvo más remedio que trazar una línea divisoria cuando los nativos empezaron a «venir y a abrir la puerta de mi choza con un palo mientras yo estaba descansando, como haríamos nosotros con una fiera salvaje enjaulada». De vez en cuando, había momentos auténticamente cómicos que le divertían muchísimo: como cuando se lavó el pelo y los mirones salieron corriendo asustados al creer que la espuma del jabón eran sus sesos, que se había sacado del cráneo para lavárselos.

El año 1870 fue pasando y Livingstone se zambulló en la Biblia, que leyó de cabo a rabo un total de cuatro veces. Meditaba asimismo durante días y días sobre las teorías griegas acerca de las fuentes del Nilo. Homero había dicho del río que era la «fuente llovida del cielo de Egipto», y que discurría a lo largo de dos mil kilómetros por el desierto más grande y más seco del mundo en la época más calurosa del año sin necesitar ni un solo tributario que lo reabasteciera de agua. Livingstone también lo consideraba un don de Dios y un verdadero milagro. Durante los largos meses de su enfermedad, en ocasiones vivía como en una especie de estado de trance, en el que el Nilo ocupaba por completo lo que él denominaba sus «ensueños sonámbulos». Se consolaba repitiendo la lista de los antiguos que habían «reseñado su ardiente deseo de conocer sus fuentes». Ellos también habían tenido que soportar la frustración:

Alejandro Magno, que fundó una famosa ciudad en la desembocadura del río, lo remontó con el mismo deseo de conocer sus fuentes, y lo mismo hicieron los emperadores romanos. Lucano hace decir al gran Julio César que habría puesto fin a la guerra civil si hubiera podido contemplar las fuentes de este famoso río. Nerón César envió a dos centuriones a examinar el caput Nili.

Los centuriones, según Séneca —otro de los nombres de la lista de Livingstone— remontaron el Nilo con sus doscientos soldados hasta más allá de donde llegó nadie antes de mediados del siglo XIX, viajando río arriba hasta el Bahr el-Ghazal (un afluente del Nilo Blanco, que por algún tiempo se pensó que era el curso principal) y los pantanos del Sudd. Desafiando los ataques de distintas tribus, superando el calor y las nubes de mosquitos, y atravesando la deslumbrante bruma llegaron por fin hasta «unas ciénagas inmensas, cuyos confines no conocían los nativos ni es posible que nadie espere conocer nunca». Hasta 1841 —casi dos mil años después— el gobernador de Egipto, Mohammed Alí, no enviaría una expedición que logró penetrar en el laberinto de canales del Sudd, plagados de papiro, de casi seiscientos kilómetros de extensión. Sólo uno de los exploradores del siglo XIX que posteriormente logró a base de esfuerzo remontar la corriente atravesando Sudán y Ecuatoria consiguió del riguroso Dr. Livingstone algo más que un pequeño elogio:

Nadie ha llegado más alto en mi estimación que la señorita Tinné, quien tras sufrir las más duras aflicciones domésticas, perseveró noblemente aguantando todo tipo de dificultades. Remontó el río hasta más allá de donde llegaron los centuriones enviados por Nerón César [fue más allá de Gondokoro y alcanzó Rejaf], y mostró un valor tan indómito que dio honra a su raza.

Alexine Tinné, la heredera más rica de Holanda, perdió a su madre y a su tía, víctimas de las fiebres, cuando navegaba por el Bahr el-Ghazal. En el momento en el que Livingstone redactaba su elogio, no podía saber que la acaudalada joven ya había muerto despedazada por los tuaregs, en el curso de un valeroso intento de llegar hasta las fuentes del Nilo cruzando el Sahara, y luego doblando hacia el este atravesando el Chad hasta dar con el río —o al menos eso esperaba— cerca de su cabecera. Respecto a otros rivales británicos como Livingstone, Richard Burton, John Speke y Samuel Baker, el doctor no escribió mucho acerca de ellos, como no fuera para criticarlos. Pues ¿por qué elogiar a unos exploradores que parecían inequívocamente «eclipsados» por sus fuentes del «Nilo» en el Bangweulu, situadas mucho más al sur de donde ellos habían desarrollado sus actividades?

La seguridad que tenía Livingstone de que el Lualaba era el Nilo recibió un inesperado impulso cuando se hallaba confinado en su oscura y caliginosa choza de Bambarre. A mediados de agosto llegaron dos mercaderes árabes de marfil después de un largo viaje que los había llevado hasta Katanga e incluso más allá. Sus nombres eran Josut y Moenpembé y lo que contaron electrizó al enfermo. Según sus informaciones, el lago Bangweulu no era la única fuente del Lualaba. Era en un manantial cercano, al oeste del lago, donde nacía el río, que, tras unirse al caudal procedente del Bangweulu, fluía hacia el norte convertido en el Lualaba. Así pues, el Lualaba tenía dos fuentes. Los árabes le comunicaron también que cerca de esas fuentes orientadas al norte había otros dos manantiales cuyas aguas fluían hacia el sur. Lo que tenía en vilo a Livingstone era el extraordinario parecido de su relato con el que a propósito de la fuente del Nilo había escrito Heródoto, el historiador más famoso de la antigua Grecia.

En 457 a. C., Heródoto visitó Egipto y remontó el Nilo hasta la primera catarata, deseoso de descubrir todo lo que pudiera acerca de los orígenes del río. Se encontraría con una gran decepción. A través de diversos viajeros egipcios y griegos, se había enterado de que el río probablemente venía de muy lejos, al oeste, del país que hoy día llamamos Chad, pero no logró obtener ningún detalle convincente. Al regresar a Grecia, escribió: «Ninguno de los egipcios, libios o griegos que entraron en conversaciones conmigo pretendió estar informado, a excepción del escriba del tesoro sagrado de Atenea en la ciudad de Sais en Egipto». Pero este único escriba compensó la vaguedad de los demás informadores del historiador. «Las fuentes del Nilo, que carecen de fondo, manan entre dos montañas; y mientras que la mitad del caudal corre en dirección norte, hacia Egipto, la otra mitad lo hace en dirección sur». Aunque Heródoto había tenido la sensación de que «el escriba no sabía con certeza lo que decía», Livingstone creía que sí lo hacía. Y pensaba así porque su versión coincidía perfectamente con la de Josut y Moenpembé. Había una sola diferencia. El escriba había hablado de dos montañas entre las cuatro fuentes, mientras que los árabes habían aludido a «un montículo entre ellas, el más notable de África». Pero, a juicio de Livingstone, la diferencia era demasiado pequeña para preocuparse por ella. Cabía suponer que ese montículo notable fuera un elemento geográfico colosal: tal vez toda una cadena de montañas. Tampoco iba a ser tan ingenuo como para creer a los árabes. Los relatos orales de los viajeros a menudo resultaban al final ciertos, y ya sabía que las fuentes del Zambeze y el Kafu estaban a menos de doscientos kilómetros de Bangweulu, así que en realidad había dos ríos que discurrían en dirección sur.

La presencia de unas montañas cerca de las fuentes del río que fluía hacia el norte interesaba a Livingstone por otro motivo. Aproximadamente en 150 d. C., el astrónomo y geógrafo griego Claudio Ptolomeo —Ptolomeo, como solemos llamarlo de forma abreviada— había afirmado en su Geografía que, después de veinticinco días de marcha hacia el interior desde un punto indeterminado próximo a Mombasa, un viajero llegaba «a la nevada cordillera en la que el Nilo tiene sus dos fuentes». Ptolomeo había obtenido esta información de las noticias suministradas por un mercader griego, Diógenes, quien, un siglo antes, a su regreso de un viaje a la India, había desembarcado en la costa de África oriental, donde aseguraba que había llegado a las fuentes después de veinticinco días de marcha. Eso significaba que no podía haberse adentrado mucho en el interior del país. Con toda probabilidad los traficantes árabes dirían a Livingstone que, mientras estaban en el interior de África, se habían enterado de que las fuentes estaban cerca de las nevadas cumbres de los llamados montes de la Luna. Livingstone encontraba esta noticia fascinante:

Lo que los modernos podemos reivindicar es un redescubrimiento […] Las fuentes del Nilo se juntan en dos o tres ramales, más o menos como las describía Ptolomeo […] [Este autor] no fue creído porque las fuentes de las que hablaba se situaban entre los 10 y los 12.º de latitud norte.

Allí era, naturalmente, donde Livingstone había encontrado el lago Bangweulu y donde acababan de estar Josut y Moenpembé. El explorador convaleciente consideraba maravillosamente tranquilizador este ulterior respaldo griego a su teoría acerca de las fuentes del Nilo.

El 10 de octubre, las úlceras de Livingstone habían empezado a curarse y por primera vez desde el 22 de julio pudo abandonar su choza. Justo cuando empezaba a hacer planes de ponerse en marcha, se enteró de que el jefe de una caravana de mercaderes de Ujiji había dicho que venía camino de Maniema una segunda expedición «con cartas y quizá hombres para mí». Evidentemente debía aguardar a que llegara antes de ponerse en marcha hacia el río. Y en efecto, aguardó, aunque a regañadientes, hasta el 4 de febrero del año siguiente. «Espero ansiosamente noticias de casa; de lo único que estoy seguro ahora es de que mis amigos querrán que termine mi trabajo». El mismo día 4 llegaron diez hombres enviados desde la costa por el Dr. John Kirk, cónsul británico en funciones en Zanzíbar. Livingstone se enfadó muchísimo cuando descubrió que los recién llegados eran esclavos y no hombres libres. Estos individuos, propiedad de unos mercaderes indios de la costa (los llamados banian), le dijeron que no pensaban moverse si no era a cambio de salarios más altos y afirmaron que el cónsul Kirk les había ordenado obligarlo a regresar a Zanzíbar lo antes posible. Sólo cuando el doctor amenazó a los cabecillas de aquellos individuos a punta de pistola accedieron a emprender la marcha.

Incluso tras leer las noticias acerca de las discusiones públicas en torno a la expedición al Zambeze, a los contemporáneos del reverendo doctor Livingstone les habría sorprendido saber que a veces amenazaba a los africanos con pegarles un tiro. De hecho en una ocasión disparó a Susi, uno de los tres criados que más tiempo estuvieron a su servicio, pues llevaba con él desde 1863 y en aquellos momentos seguía a su lado. El delito de Susi había sido coger bruscamente de la mano a Livingstone y negarse a soltarla. De ahí que el doctor le disparara, aunque por suerte para él falló el tiro. Este incidente sería expurgado debidamente de la versión de los Últimos diarios de Livingstone que publicó un clérigo nombrado al efecto por la familia, lo mismo que muchos otros pasajes que mostraban a sus «leales» bajo unas luces poco halagadoras.

No habiendo ley ni magistrado superior a mí mismo, nada frustrará mis propósitos si puedo evitarlo […] Les gustaría que me quedara aquí y que les pagara por fumar el bange [cannabis], y cubrir a sus prostitutas con los abalorios que les doy regularmente a cambio de comida.

A pesar de la reputación de conducta entregada de la que gozarían luego en Gran Bretaña, sus servidores eran tan diferentes de los miembros de una escuela dominical como cabría imaginar.

No está claro que ninguno de sus servidores entendiera por qué su señor estaba dispuesto a emprender el viaje en plena temporada de lluvias, arriesgando su vida y la de ellos mismos. ¿Por qué era tan importante la dirección que seguían los ríos? ¿Por qué no podía el doctor quedarse a descansar más tiempo disfrutando de la vida? No hay pruebas de que Livingstone intentara explicárselo alguna vez. Antes de abandonar Bambarre, dos de sus favoritos, Chuma y Gardner, lo pusieron al borde de la desesperación participando en un ataque árabe contra los maniema del lugar. De hecho, Gardner regresó arrastrando tras de sí a una mujer a la que había capturado. Chuma llegó «caricoleando [sic] al frente del grupo […] haciendo gestos como si disparara un rifle». Chuma era un niño de apenas diez años cuando había sido liberado por Livingstone de una banda de traficantes de esclavos cerca del lago Nyasa (Malawi) en 1861, y, lo mismo que Gardner, había pasado varios años en la Nassick Mission School de Bombay, en la que Livingstone lo había dejado en 1864. «A unos niños cristianos de Nassick —les dijo a los dos a gritos el doctor— no haría falta decirles lo de “No matarás”». Chuma replicó que en 1863, en los montes del Shire, el propio Livingstone había luchado contra los ajawa (yao) y había disparado contra ellos. «Sí —respondió el doctor—, para liberar a los esclavos, pero lo que tú pretendes es esclavizar a los que son libres». (Los yao eran aliados de los traficantes de esclavos portugueses).

Cuando se preparaba para abandonar Bambarre, varios hombres que lo habían abandonado el pasado mes de junio le pidieron que volviera a contratarlos. A Mabruki (que también había sido alumno de Nassick) le permitió quedarse, pero a Ibrahim y a Simon les dijo que «se fueran o les pegaba un tiro». Simon había reconocido ser el autor de dos asesinatos e Ibrahim admitió haber cometido numerosos robos, de modo que la cólera de su amo con ellos era comprensible. Livingstone salió en busca del Lualaba el 16 de febrero de 1871 con la caravana de Muhammad Bogharib y sus catorce hombres.

La hierba y el barro me causan dolor, pero mis hombres me llevan en volandas sobre el agua […] El país es hermoso y ondulado por doquier: una hierba de color verde claro lo cubre todo, excepto en los arroyos […] La hierba hiere las manos y moja las extremidades.

Durante los primeros días del viaje, Katomba, socio de Bogharib en el comercio de esclavos, regaló a Livingstone una hembra de gorila de casi medio metro de altura. El doctor emitió el siguiente juicio sobre el simio huérfano: «El mono más inteligente y encantador que he visto en mi vida. Te da la mano para que la levantes y la cojas en brazos y si no lo haces, pone una cara que [parece] la de un humano triste y lloroso». Livingstone sintió muchísimo no poder llevársela consigo. «Temo que se me muera […] a causa de lo que pueda atosigarla la gente». Las lluvias todavía no habían terminado, pero a veces también hacía sol y, como en tantas ocasiones con anterioridad, Livingstone disfrutaba de la alegría de los poblados situados entre las colinas cubiertas de arbolado. Poco después del amanecer, le encantaba ver a la gente sentada a la puerta de su choza alrededor del fuego, cuando empezaban a aparecer los primeros rayos de sol.

Las hojas de variados formatos de la selva que rodea el poblado están salpicadas de miríadas de gotas de rocío. Los gallos cantan vigorosamente y se pavonean y miran desafiantes; los chivos retozan y brincan a espaldas de sus madres […] Las casadas ahorrativas a menudo cuecen sus nuevas ollas de barro en una hoguera hecha con un montón de raíces de hierba […] La hermosura de esta escena matutina de alegría pacífica es indescriptible.

Pero Livingstone iba en compañía de unos hombres que podían cambiar en un instante este panorama tan pacífico y convertirlo en un cuadro de muerte y de dolor. Unos días más tarde, el médico misionero daba las gracias por viajar de nuevo por su cuenta. Katomba le prestó siete hombres a cambio de su pistola de doble tambor. Como Bogharib lo había dejado para seguir buscando esclavos y marfil, aquellos hombres extra iban a resultarle indispensables. El principal problema de Livingstone era la carencia de canoas, que empezaba a preocuparle seriamente ahora que estaba a menos de cien kilómetros del río. Se decía que las embarcaciones más próximas estaban a unos cinco días de viaje por una región cruzada en todas direcciones por ríos poco profundos. El 11 de marzo, otro traficante de esclavos, Amur, le dijo que no tenía sentido intentar avanzar por el Lualaba si no podía disponer de doscientas pistolas. Todo el mundo, en una extensión de muchos kilómetros a la redonda, odiaba a los extranjeros y «tenía ganas de comerse a un blanco». Naturalmente Livingstone no hizo caso de esta advertencia. Sabía demasiado bien que la mayoría de los traficantes de esclavos quería que se volviera al este, lejos de su lucrativa nueva frontera esclavista.

Mientras cruzaba innumerables riachuelos que desembocaban en el Lualaba —ahora a poco más de cinco kilómetros de distancia—, se deprimió muchísimo al encontrarse a una banda de traficantes que llevaba ochenta y dos cautivos y veinte colmillos de elefante. Recorrió los últimos kilómetros antes de llegar al río en compañía de los jefes de esta banda, Abed bin Selim y Hassani, que, ante sus insistentes preguntas, juraron que «nunca eran ellos los que rompían las hostilidades». «Por supuesto que las rompen», anotó en su diario. «La perspectiva de conseguir esclavos es más fuerte que cualquier otra consideración, y la sangre ha corrido a mares».

Aunque el último día de marzo sería inolvidable para Livingstone, en su diario efectuó una descripción clínica del río, carente por completo de emoción:

Bajé a echar una buena ojeada al Lualaba aquí [en la ciudad de Nyangwe]. Es más estrecho de lo que es más arriba, pero con todo es un río majestuoso, de casi tres mil metros de ancho por lo menos, y siempre profundo; no puede vadearse en ningún punto […] Tiene muchas islas grandes […] La corriente fluye a unos tres kilómetros por hora en dirección al norte.

Durante los tres días que siguieron a esta primera contemplación de la vasta extensión de agua tranquila y lenta, de color pardo, realizó numerosos intentos de comprar canoas a las gentes de la zona, pero todos fueron infructuosos. Cuatro días después, un jefe maniema accedió a venderle una embarcación construida con un tronco hueco, lo bastante grande, según dijo, para que cupieran él y todos sus hombres. Pero la que le presentaron a la hora de la verdad resultó que sólo podía dar cabida a tres personas. La negativa de los maniema a venderle canoas y piraguas era completamente razonable. Temían que si los extranjeros cruzaban el río extenderían el tráfico de esclavos a la margen izquierda del río. Pero Livingstone se dio cuenta de que tanta renuencia había empezado ya a inducir a los esclavistas a quitarles las canoas por la fuerza. Sólo al Dr. Livingstone, hombre de paz, se le negaba lo que con tanta desesperación necesitaba. Según cuenta, estaba «harto y ansioso de tanto esperar [mientras] los propietarios de las canoas dicen: “Sí, sí; las traeremos”, pero no se mueven». La falta de progresos obligó a Livingstone a pedir a sus hombres que construyeran una casa de madera para él, para poder salir de la choza infestada de bichos que le habían prestado.

Los diez hombres llegados últimamente de Zanzíbar —y que, para su sorpresa, resultó que eran esclavos— empezaron a hacer la vida cada vez más difícil a su señor diciendo a los maniema del lugar: «No quiere esclavos ni marfil, sino una canoa para matar a los maniema». Livingstone no tardó en descubrir que los traficantes de esclavos, por ejemplo Hassani y Abed, habían «ayudado a [sus] hombres a propagar esas falsas acusaciones». No es de extrañar que los árabo-swahili quisieran impedir que el explorador inglés los espiara y viera cómo extendían sus actividades al norte y al oeste de Nyangwe. En cuanto a sus acompañantes, resultaba fácil entender su actitud. Ningún árabe ni africano había seguido nunca la corriente del Lualaba más de doscientos kilómetros al norte de Nyangwe, y a todos los hombres de Livingstone les espantaba la idea de aventurarse en una región desconocida, habitada por tribus que tenían buenos motivos para odiar a los recién llegados. Es comprensible que aquellos individuos desearan volver a su casa de inmediato, y no morir en aquel lugar apartado y espantoso.

A mediados de mayo, Livingstone seguía sin canoas y Abed aumentó todavía más su angustia diciéndole que había oído decir a sus hombres —los recién llegados de Zanzíbar— que se habían conjurado para matarlo. «Me advirtió encarecidamente que dejara de fiarme de ellos». Como los individuos en cuestión reconocieron que habían matado a tres hombres y que se dedicaban a capturar y a vender esclavos, el médico misionero comprendió que se trataba de un buen consejo. Pero sin aquellos diez esclavos, ¿cómo iba a poder finalizar su tarea? Difícilmente le sería posible viajar miles y miles de kilómetros con cuatro hombres. Como de costumbre, siempre que tenía preocupaciones, su vientre empezaba a darle quebraderos de cabeza.

Su siguiente plan fue comprar canoas a los wenya, que vivían en la margen izquierda del río. Pero los árabes escogieron precisamente ese momento para comprar todas las embarcaciones de los wenya que hasta entonces habían estado a la venta, «nueve canoas grandes […] y no he podido hacerme con ninguna». Por fin, el 5 de julio, cuando ya empezaba a desesperar, ofreció a Dugumbé, un destacado traficante de esclavos de Nyangwe, cuatrocientas libras para que le proporcionara diez porteadores con los que reemplazar a los esclavos levantiscos que le había enviado el cónsul Kirk de Zanzíbar. Pero ni siquiera una suma tan elevada indujo a Dugumbé a ayudar a un hombre que, según sabía perfectamente el mercader árabe, no dudaría en hacer público su sangriento historial en cuanto se le presentara la ocasión. A mediados de mes, Livingstone no tuvo más remedio que ponerse a suplicar: «Tengo mercancías en Ujiji […] Llévatelas todas y dame hombres para que pueda acabar mi trabajo […] No hagas que me vea obligado a regresar ahora que estoy tan cerca del final de mi empresa». Pero Dugumbé se limitó a decir que consultaría a sus socios y que ya le daría noticias. El árabe todavía no había dado ninguna respuesta el 15 de julio, fecha en la que tuvo lugar en Nyangwe un acontecimiento que lo cambiaría todo.

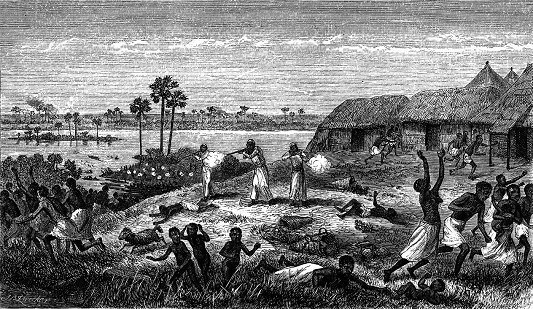

Uno de los pocos lugares en los que Livingstone se había sentido capaz de olvidar sus preocupaciones era el mercado de Nyangwe, donde llegaban a reunirse a diario tres mil personas que acudían a comprar y a vender. Aquel día había sólo la mitad de esa cifra, pero al explorador le gustaba de todas formas observar a las mujeres del mercado, tanto a viejas como a jóvenes, riendo y bromeando mientras trapicheaban y se cambiaban ollas de barro por mandioca, aceite de palma, sal, pimienta y especias para la comida. También se vendían pescados de múltiples variedades locales, y Livingstone se sentía encantado con todo aquel bullicio: niños cargados con aves de corral cacareando y graznando sin parar, un cerdo que se soltaba y salía corriendo, vendedores que levantaban las manos al cielo tras no lograr convencer a un potencial cliente del valor de una cabra o una oveja. Hacía tanto calor y tanto bochorno que no se quedó más tiempo de lo habitual. Cuando se marchaba, le sorprendió ver entrar en el mercado a cinco árabo-swahilis vestidos con sus largas túnicas blancas y armados con fusiles. Hasta aquel momento, siempre que Livingstone había estado allí, los árabes habían respetado la costumbre local de no entrar en el mercado armados. Al explorador le extrañó comprobar que tres de aquellos hombres trabajaban para Dugumbé; pero mientras pensaba si debía o no recriminarles su actitud, ellos empezaron a disparar contra la muchedumbre, matando a varias personas a quemarropa. Al cabo de un instante, mientras el eco de los gritos retumbaba a su alrededor, otros árabes se pusieron a disparar contra una multitud aterrorizada que huía hacia el fondeadero donde tenían amarradas sus canoas. Se produjo un auténtico pandemónium, con hombres y mujeres arrojándose a las piraguas, hundiendo las embarcaciones o impidiendo que la gente pudiera remar. La aglomeración de gente en el fondeadero no tardó en impedir que las canoas pudieran salir al río y ponerse fuera del alcance de los fusiles. De ese modo, los heridos, tanto hombres como mujeres, se olvidaron de las barcas y se lanzaron de manera caótica al agua, con la esperanza de ponerse a salvo nadando contra la corriente en una isla situada a más de un kilómetro de distancia. Livingstone observó horrorizado cómo las canoas se hundían debido al exceso de carga y la larga fila de cabecitas que se dirigía a la isla empezaba a disminuir, a medida que los nadadores se ahogaban. El tiroteo había sido tan intenso en las proximidades del fondeadero que los árabes mataron de hecho a varios de los suyos. Posteriormente se calculó que habían perecido tiroteadas o ahogadas cuatrocientas personas. Livingstone sospechaba que esos cálculos se habían quedado cortos. «Nadie sabrá con exactitud cuántas vidas se perdieron aquella mañana luminosa y agobiante; me dio la impresión de estar en el infierno».

Matanza de mujeres maniema en Nyangwe (tomado de los Last Journals of Livingstone).

Mientras aún había gente que se ahogaba, llegó al fondeadero Dugumbé y «metió a muchos en una de las embarcaciones abandonadas para salvar a los que se habían tirado al agua». Pero como habían sido sus hombres los que habían comenzado a disparar, Livingstone no se dejó impresionar por aquellas muestras de humanidad. Sabía que los ataques habían sido pactados de antemano «para impresionar a todo el país y hacerle ver la importancia y la grandeza de los recién llegados». Incluso mientras Dugumbé se dedicaba a salvar a la gente que se había tirado al agua, los hombres a las órdenes de Tagamoio, uno de sus socios, imponían el reinado del terror «disparando a diestro y siniestro como demonios». Aunque Dugumbé afirmara que había dicho a Tagamoio que parara, la matanza continuó hasta el día siguiente, y fueron incendiadas veintisiete aldeas de los alrededores de Nyangwe. Livingstone escribió escandalizado:

¿Quién podía ir en compañía de los hombres de Dugumbé y Tagamoio […] y estar libre de culpa de aquellas muertes? El asesinato descarado de cientos de mujeres desprevenidas me llena de un horror indecible.

Para él estaba ya fuera de toda discusión ir a ninguna parte en compañía de los árabes. ¿Pero podía confiar en que sus diez esclavos y sus cuatro leales continuaran a su lado en un viaje de miles de kilómetros siguiendo la corriente del Lualaba, teniéndose que enfrentar a cataratas y a gentes hostiles un día sí y otro también? Cuando a la mañana siguiente los esclavos venidos de Zanzíbar le dijeron que preferían seguir a Tagamoio y dedicarse a capturar esclavos, Livingstone comprendió que su situación era desesperada.

Las terribles escenas de la inhumanidad del hombre con el hombre me provocaron un terrible dolor de cabeza […] Ayer por la tarde permanecí acostado, deprimido por tanto derramamiento de sangre […] No puedo permanecer aquí lleno de angustia.

El 20 de julio David Livingstone emprendió la marcha hacia Ujiji con sus catorce hombres y un número desconocido de mujeres. En el último momento la partida se retrasó por culpa de uno de sus esclavos, que fingió estar enfermo; de ese modo, tanto él como sus compañeros pretendían «ganar tiempo para negociar a favor de las mujeres con las que habían estado cohabitando». Asqueado de sus servidores y traumatizado por las matanzas, Livingstone tuvo que dar la espalda contra su voluntad al río que se llevaba consigo todas sus esperanzas. Cuando estaba a punto de llevar a cabo una proeza más asombrosa que todas sus pasadas hazañas juntas, se le escapaba todo de las manos. Lo mejor que le podía pasar era llegar al lago Tanganica y Ujiji en tres o cuatro meses, y desde allí mandar cartas a Zanzíbar pidiendo que le enviaran desde la costa víveres y nuevos hombres escogidos con más cuidado que los anteriores. Con suerte, llegarían diez meses después de que alguna caravana partiera llevándose sus cartas. Después tendrían que transcurrir otros seis meses o más antes de que pudiera volver a Nyangwe. En total veinte meses o dos años; y su edad y su salud le decían que probablemente no tuviera tanto tiempo.

«Una enorme lanza […] se clavó firmemente en el suelo» (tomado de los Last Journals of Livingstone).

Una vez más tuvo que abrirse paso a viva fuerza por una selva inmensa e impenetrable, en la que la luz del sol se filtraba a través de aquel dosel de ramas convertida en un tenue haz. En la penumbra, la sensación de aislamiento era abrumadora, lo mismo que el miedo constante. Livingstone tenía la impresión de participar en una carrera de baquetas, con lanceros escondidos a uno y otro lado del camino dispuestos a arrojar contra él sus dardos, y convencidos de que «si [lo] mataban, vengarían la muerte de sus parientes». ¡Menuda ironía si el hombre que ansiaba denunciar a los traficantes de esclavos moría al ser confundido con uno de ellos!

En cada hueco que se abría en aquella intrincada maraña buscábamos una lanza; y en todo momento esperábamos oír un silbido que nos hablaba del lanzamiento de un arma mortal. Empecé a hartarme de la tensión constante del peligro y —como supongo que les ocurre a los soldados en el campo de batalla— a sentirme no ya valeroso, sino completamente indiferente al hecho de que me mataran o no me mataran.

Entonces, una mañana, mientras intentaba abrirse paso a través de «una estrecha senda con un muro de espesa vegetación a cada lado, una enorme lanza casi [le] rozó la espalda y se clavó firmemente en el suelo». Otra lanza cayó a menos de medio metro delante de él. Sus hombres y él se pusieron a disparar contra el follaje, pero no dieron a nadie.

Aunque tenía intención de hacer todo cuanto estuviera en su mano para regresar a Maniema, Livingstone temía no volver a ver nunca más el Lualaba. Mientras tanto, los geógrafos del mundo se enterarían de que, en el corazón de África, había un río inmenso que fluía hacia el norte, la última dirección en la que se les habría ocurrido pensar.