EL SUEÑO DE HITLER

Florencia, Italia

Mayo de 1938

A principios de mayo de 1938, pocos días después de que los padres de Harry Ettlinger rellenaran por accidente las solicitudes para emigrar a Norteamérica, Adolf Hitler realizó uno de sus primeros viajes fuera de Alemania y Austria. El viaje era una visita de Estado a Italia, para reunirse con su aliado fascista Benito Mussolini.

Roma, con su vastedad, su monumentalismo y la fragancia imperial de sus mastodónticas ruinas, debió de ser sin duda una lección de humildad. Al lado de su esplendor —no de su esplendor de entonces, sino de los vislumbres de la antigua Roma—, Berlín no parecía más que un acuartelamiento de provincias. Roma era lo que Hitler quería para la capital alemana. Llevaba años avanzando hacia la conquista, planeando el sometimiento de Europa, pero Roma despertó en él la idea del imperio. Desde 1936, venía discutiendo con su arquitecto de confianza, Albert Speer, un plan de reconstrucción a escala monumental para Berlín. Después de Roma, le dijo a Speer que no había que construir pensando en el presente, sino en el día de mañana. Quería crear monumentos que con los siglos se convirtieran en elegantes ruinas para que mil años después de la creación del Reich, la humanidad pudiera seguir admirando los símbolos de su poder.

Hitler halló una inspiración similar en Florencia, la capital artística de Italia. En ella, en el reducido conjunto de edificios que fueran cuna de la Italia renacentista, se encontraba el corazón cultural de Europa. Las banderas nazis ondeaban al viento, los ciudadanos gritaban vítores, pero lo que a él le impresionaba era el arte. Pasó más de tres horas en la Galería de los Uffizi, observando embelesado sus célebres obras de arte. Tras él, Mussolini, que en su vida había pisado un museo por iniciativa propia,[4] murmuraba exasperado: «Tutti questi quadri…» («Todos estos cuadros»).[5] Pero Adolf Hitler no tenía prisa.

De joven había soñado con convertirse en artista y arquitecto. Su sueño quedó frustrado cuando un comité de supuestos expertos, que en su opinión debían de ser judíos, rechazaron su solicitud de ingreso en la Academia de Bellas Artes de Viena. Pasó una década predicando en el desierto, hundido en la miseria y viviendo poco menos que en la calle. Hasta que por fin se le reveló su auténtico destino: no había sido llamado a crear, sino a reconstruir. A expurgar para después recomponer. A convertir Alemania en un imperio, el mayor que el mundo hubiera visto. El más fuerte, el más disciplinado, el de más pura raza. Berlín sería su Roma, pero un verdadero artista-emperador necesitaba una Florencia. Y él sabía dónde construirla.

Menos de dos meses antes, el 13 de marzo de 1938, Adolf Hitler había depositado una corona de flores sobre la tumba de sus padres en Linz, Austria, su ciudad natal de adopción. La tarde antes, el 12 de marzo, había visto cumplirse una de sus grandes ambiciones. Él, que en el pasado había sido despreciado y ninguneado, había cruzado de Alemania, a la que ahora gobernaba, a su Austria natal, que acababa de ser anexionada al Reich. En todas las ciudades, la multitud lo aclamaba al paso de su convoy y se agolpaba en torno a su coche. Las madres gritaban de alegría al verlo; los niños le lanzaban flores y alabanzas. En Linz fue recibido como un héroe conquistador, el salvador del país y de la raza.

A la mañana siguiente, se vio obligado a permanecer en Linz. Se habían averiado tantos camiones y tanques del convoy alemán que la carretera de Viena había quedado totalmente bloqueada. Se pasó la mañana maldiciendo a sus comandantes por haberle arruinado el momento, por haberlo puesto en evidencia ante su pueblo y ante el mundo. Sin embargo, esa tarde, solo en el cementerio, con los soldados y los curiosos a una distancia prudencial, sintió caer de nuevo sobre él la hora de la verdad, como un águila que se precipita desde los cielos para cazar un pez.

Lo había conseguido. Aquél no era sólo un hijo doliente arrodillado ante la cruz de hierro de su madre. Era el Führer. Y a partir de ese día, también el emperador de Austria. No tenía por qué bajar la cerviz ante la imagen de las caóticas industrias levantadas a la vera del río; podía reconvertirlas. Podía dotar de dinero y de prestigio a aquella pequeña ciudad industrial hasta que superase en preeminencia a Viena, esa ciudad de aire judío (pero al mismo tiempo violentamente antisemita) a la cual despreciaba.

Es posible que aquel día se acordara de Aquisgrán. Durante mil cien años, la ciudad, sepulcro de Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano y fundador del primer Reich germánico en el año 800, había pervivido como monumento a la gloria de aquel hombre. Sobre sus antiguos fundamentos, Carlomagno construyó una sede imperecedera para el imperio, con su centro en la magnífica catedral de Aquisgrán. Adolf Hitler remodelaría Berlín siguiendo el patrón de Roma, pero la reconstrucción de Linz, ese páramo rural de fábricas y humo, habría de realizarse según sus propios designios. No se trataba sólo de un sueño; tenía poder suficiente para dejar un testimonio perdurable de su férreo liderazgo y su espíritu artístico. Dos meses más tarde, en la Galería de los Uffizi de Florencia, vio con claridad cuál era el destino de Linz: convertirse en el centro cultural de Europa.

En abril de 1938, Hitler había empezado a considerar la idea de un museo de arte en Linz, un espacio donde almacenar la colección personal que venía reuniendo desde los años veinte. La visita a uno de los epicentros del arte occidental le demostró que aquel proyecto pecaba de modesto. Linz no tendría simplemente un museo; remodelaría el frente de la ciudad junto al Danubio hasta convertirlo en un distrito cultural como el de Florencia, sólo que con amplias avenidas, sendas peatonales y parques; hasta el último detalle estaría medido y controlado. Haría edificar un teatro de la ópera, un auditorio, un cine, una biblioteca y, por supuesto, un colosal mausoleo que albergara su tumba. No muy lejos de allí, en el centro de todo, se erigiría el Führermuseum, su catedral de Aquisgrán particular, el mayor, el más imponente y espectacular museo de arte del mundo.

El Führermuseum. Ése sería su legado artístico. Así se resarciría del rechazo padecido en la Academia de Bellas Artes de Viena. Con él daría forma y sentido a la purga de obras de arte «degeneradas» de los judíos y los artistas modernos, a sus museos, como la Haus der Deutschen Kunst (Casa del Arte Alemán) de Múnich, el primer proyecto público financiado por su gobierno, las grandes muestras anuales destinadas a la elevación del pueblo alemán, a su defensa del coleccionismo de arte entre las élites nazis y a su empeño, a lo largo de una década, por hacerse con una colección de arte de primera fila. Se había pasado la vida buscando la pureza y la perfección artística. El Führermuseum, creado a partir de obras maestras del mundo entero, daría una justificación a esa búsqueda.

Los mecanismos para hacerse con esas obras estaban en marcha. En 1938 había expurgado ya el estamento cultural alemán. Había reescrito las leyes, privando a los judíos de su ciudadanía y confiscando sus colecciones artísticas, su mobiliario, todas sus posesiones, incluidas las cuberterías de plata y las fotos de familia. En ese preciso instante, mientras él se prosternaba ante la tumba de su madre en su segundo día como gobernante de Austria, las tropas de las SS, bajo el mando de Heinrich Himmler, se valían de esas leyes para arrestar al patriarcado judío de Viena y confiscar sus propiedades en nombre del Reich. Las SS sabían dónde se escondían las obras de arte; tenían listados de todo. Años antes, los expertos en arte alemanes habían empezado a visitar varios países europeos, confeccionando inventarios secretos para que cuando Hitler conquistara cada país —en efecto, la conquista venía preparándose desde muy atrás— sus agentes conocieran ya el nombre y la localización de todas las obras con valor cultural y artístico.

Durante los años siguientes, a medida que su poder y sus territorios crecieran, esos agentes irían extendiéndose como tentáculos. Penetrarían en todos los museos, búnkeres, torres y salones para comprar, trocar, requisar y coaccionar. Las expropiaciones por motivos raciales del líder nazi Alfred Rosenberg acabarían derivando en una operación de expolio; la ambición insaciable del Reichsmarschall Hermann Göring terminaría desembocando en una maquinaria explotadora. Hitler emplearía las nuevas leyes, sus leyes, para reunir las grandes obras europeas y expedirlas a la madre patria. Una vez ahí, se apilarían en almacenes hasta el día en que pudieran ser expuestas en el museo más extraordinario del mundo. Hasta entonces, se irían inventariando en voluminosos catálogos para que tal vez, en un futuro no tan lejano, Adolf Hitler, al término de una larga jornada gobernando el mundo, pudiera relajarse en casa y, junto a su fiel perro y una taza de té, elegir, de entre la mayor colección artística jamás reunida, su colección, unas pocas y selectas piezas para alegrarle el día. En los años venideros, Adolf Hitler volvería sobre el proyecto una y otra vez. Iría repasándolo mentalmente hasta que, con la ayuda de Albert Speer, Hermann Giesler y otros, el Führermuseum y el distrito cultural de Linz —los símbolos de su espíritu artístico— se convirtieran en una idea factible a partir de la cual proyectar un plano arquitectónico de seis metros de largo y, por último, una maqueta a escala lo bastante grande como para llenar una estancia entera, en la que estarían representados todos los edificios, puentes y árboles que crecerían y prosperarían bajo sus poderosos auspicios.

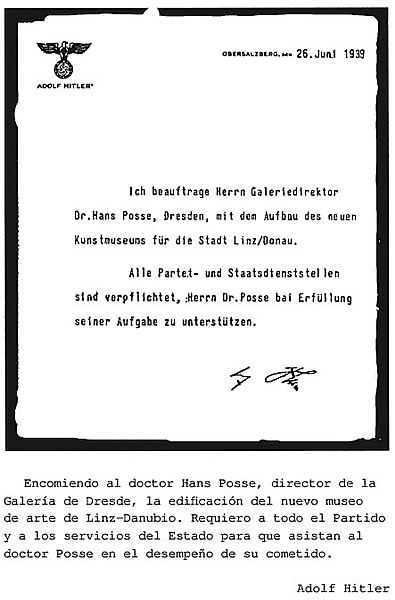

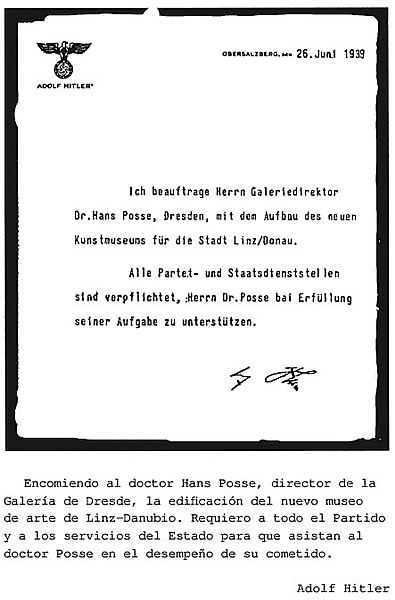

26 de junio de 1939

Carta de Hitler al doctor Hans Posse dándole instrucciones para supervisar la construcción del Führermuseum de Linz