En cierto sentido empecé a sentirme uno de ellos y a temer poder convertirme un día en uno de ellos, en España o en Inglaterra, en cualquier lugar del mundo al que me llevaran la suerte o el interés. Pero aunque esto pueda parecer el mero producto de un desvarío, por pasajero que fuese, debo decir que mi perturbación no era tan fuerte como para alimentar por sí sola ese temor, esa ilusión, esa fantasía o esa identificación sin más fomento ni apoyo que el común vagabundeo por la ciudad de Oxford y la común inactividad. Había algo más —aunque también fuera tenue— que alimentaba ese temor funesto, esa ilusión sombría, esa fantasía tétrica o nebulosa identificación.

Desde la primera visita de Alan Marriott, un año antes o más, yo había incluido entre los raros autores de los que buscaba libros a aquel John Gawsworth, desconocido para mí hasta entonces, cuyo nombre él había mencionado y apuntado antes de despedirse y para quien Machen había redactado un prólogo. Sus cosas, como había dicho el propio Alan Marriott, eran muy difíciles de encontrar. De su escasa obra nada está editado en Inglaterra en la actualidad, pero poco a poco, con paciencia y fortuna y la progresiva agudización de mi ojo cazador, fui hallando algún que otro opúsculo suyo en mis librerías de viejo de Oxford y Londres, hasta dar al cabo de unos meses con un ejemplar de su libro Backwaters, de 1932, firmado además por el propio escritor: John Gawsworth, written aged 19 1/2, decía a pluma nada más abrirlo; o bien: ‘John Gawsworth, escrito a la edad de 19 años y medio’. También había una enmienda de su puño y letra en la primera página de texto (había añadido, después del nombre Frankenstein, la palabra monster, a fin de dejar bien claro que se refería a la criatura y no al creador). Fue justamente la sensación de vértigo temporal o de tiempo negado que produce tener en las manos objetos que no silencian enteramente su pasado lo que avivó mi curiosidad, y a partir de aquel momento inicié una labor de investigación que resultó más bien infructuosa durante muchos meses, tan huidiza y desconocida era entonces y es hoy la figura de Terence Ian Fytton Armstrong, el verdadero nombre de quien acostumbró a firmar Gawsworth.

Sin embargo, y a pesar de que sus escritos no pasaban de decorosos o raros y hacían bastante explicable su absoluto olvido y su falta de reedición, a medida que iba averiguando datos dispersos (no existía ningún libro ni, al parecer, artículo sobre Gawsworth, y apenas si venía mencionado en los más voluminosos y exhaustivos diccionarios y enciclopedias de literatura), mi interés iba creciendo, no tanto por la regular obra cuanto por el irregular personaje. Descubrí primero las fechas de su nacimiento y muerte, 1912 y 1970, y luego, en una página de muda bibliografía, que varios de sus textos habían sido publicados (a veces con otros pseudónimos, a cual más absurdo) en lugares tan extravagantes e improbables para un autor londinense como Túnez, El Cairo, Sétif (Argelia), Calcuta y Vasto (Italia). Su obra poética, reunida entre 1943 y 1945 en seis volúmenes —la mayoría de estampa india—, ofrece la particularidad de que el cuarto tomo, según parece, no se publicó jamás pese a tener hasta título (Farewell to Youth o Adiós a la juventud). Simplemente no existe. Su obra en prosa —breves ensayos literarios y cuentos de horror principalmente— se encuentra desperdigada en extrañas y oscuras antologías de los años treinta o vio la luz —es un decir— en ediciones privadas o limitadas.

Y no obstante Gawsworth había sido toda una personalidad y una promesa literaria en esos mismos años treinta. Impulsor infatigable de movimientos poéticos neoisabelinos reaccionarios a Eliot y Auden y demás renovadores, tuvo, cuando aún era poco más que un adolescente, trato y amistad con muchos de los escritores más relevantes de la década; se ocupó de la obra del célebre vanguardista y pintor Wyndham Lewis y de la del celebérrimo T E Lawrence o Lawrence de Arabia; recibió distinciones literarias y en su día fue el miembro electo más joven de la Royal Society of Literature; conoció al viejo Yeats y al moribundo Hardy; fue protegido y luego protector de Machen, del famoso psicólogo del sexo Havelock Ellis, de los tres hermanos Powys, del entonces (y ahora de nuevo, algo) conocido novelista y cuentista M P Shiel. Poco más pude averiguar, hasta que finalmente, en un diccionario especializado en literatura de horror y fantástica, hallé algo más. En 1947, a la muerte de su maestro Shiel, Gawsworth fue nombrado no sólo su albacea literario, sino asimismo heredero del reino de Redonda, minúscula isla antillana de la que el propio Shiel (nativo de la vecina y mucho mayor de Montserrat) había sido coronado rey a la edad de quince años, en 1880 y en una festiva ceremonia naval, por expreso deseo del anterior monarca, su padre, un predicador local metodista que además era naviero y que había comprado la isla años atrás: si bien no se sabe exactamente a quién, dado que los únicos habitantes eran, a la sazón, los alcatraces que la poblaban y una decena de hombres que se dedicaban a recoger los excrementos de las aves para hacer guano. ‘Gawsworth no pudo nunca tomar posesión de su reino, pues el gobierno británico —con cuya Oficina Colonial pleitearon incansablemente tanto los dos Shiel como él—, atraído por el fosfato de alúmina que producía la isla, había decidido anexionarse su territorio en prevención de que los Estados Unidos hicieran lo propio. A pesar de ello, Gawsworth firmó algunos de sus escritos como Juan I, King of Redonda (rey en el exilio, es de suponer), y otorgó títulos ducales o nombró almirantes a varios escritores admirados o amigos, entre ellos el maestro Machen (a quien más bien se lo confirmó), Dylan Thomas (Duke of Gweno), Henry Miller (Duke of Thuana), Rebecca West y Lawrence Durrell (Duke of Cervantes Pequeña). La nota de ese diccionario, tras no explicar cuanto acabo de contar y descubrí algo después, terminaba así: «Pese a su amplio círculo de amistades, Gawsworth se convirtió en una especie de anacronismo. Pasó sus últimos años en Italia, volviendo a Londres para vivir de la caridad, durmiendo en los bancos de los parques y muriendo, olvidado y sin un penique, en un hospital.»’

Que el hombre laureado que pudo ser rey y que con indudable entusiasmo y orgullo juvenil firmó un día de 1932 el ejemplar de Backwaters que obra en mi poder terminara de ese modo no pudo por menos de impresionarme —aún más que las historias del violín Mollineux y del teólogo papal Mew—, aunque tantos otros escritores y hombres mejores que él hayan corrido parecida suerte. No podía dejar de preguntarme qué le habría sucedido en medio, entre su precoz y frenética iniciación literaria y social y aquel final anacrónico y harapiento; qué le habría sucedido —tal vez— durante aquellas estancias o viajes suyos por medio mundo, siempre publicando, siempre escribiendo, dondequiera que se encontrara. ¿Por qué Túnez, El Cairo, Argelia, Calcuta, Italia? ¿Sólo por la guerra? ¿Sólo por alguna oscura y nunca registrada actividad diplomática? ¿Y por qué no había vuelto a publicar después de 1954 —dieciséis años antes de su patética muerte— quien lo había logrado en lugares y en fechas en los que debía de ser heroico o suicida conseguir una imprenta? ¿Qué había sido de las —al menos— dos mujeres con las que estuvo casado? ¿Por qué, a los cincuenta y ocho años, aquel desenlace de viejo inútil, aquella muerte de mendigo oxoniense?

El matrimonio Alabaster, con su inconmensurable pero precavida sapiencia, no había podido ayudarme apenas a hallar textos suyos ni sabía más de él, pero sí sabía de la existencia de un individuo en Nashville (Tennessee) que, a miles de kilómetros de distancia, poseía sobre Gawsworth casi toda la información del mundo. Este individuo, al que tardé en escribir por un extraño temor injustificable, me remitió (cuando por fin lo hice) a un breve texto de Lawrence Durrell sobre quien resultó haber sido su iniciador literario y gran amigo de juventud, y también me dio algunos datos complementarios: las esposas de Gawsworth fueron tres, dos de las cuales, al menos, habían ya muerto; su problema fue el alcohol; su afición —leí con aprensión y un reflejo de horror— la búsqueda y el coleccionismo malsano de libros. Malsano, así lo calificaba sin titubeos el individuo de Nashville.

El texto de Durrell presenta a Gawsworth o Armstrong como a un experto y dotadísimo cazador de joyas inencontrables, con magnífica vista bibliófila y mejor memoria bibliográfica, que en sus años de principiante solía estrenar el día comprando por tres peniques alguna edición rara y cara que su pupila sabía discernir y reconocer entre la morralla de los cajones de saldos expuestos en plena Charing Cross Road, para venderla inmediatamente por varias libras, a unos pocos metros de donde la había hallado, a Rota de Covent Garden o a algún otro librero superferolítico de Cecil Court. Además de sus exquisitos volúmenes (muchos los guardaba, como tesoros), poseía manuscritos y cartas autógrafas de autores admirados o renombrados y toda clase de objetos que habían pertenecido a personajes ilustres, adquiridos con no se sabía qué dinero en las subastas que frecuentaba: un bonete de Dickens, una pluma de Thackeray, un anillo de Lady Hamilton, luego las cenizas del propio Shiel. Gran parte de sus energías las gastaba en intentar obtener de la Royal Society of Literature y otras instituciones, a cuyos miembros más provectos martirizaba con sus insistencias y engorrosas comparaciones literarias y monetarias, pensiones y ayudas para viejos escritores con escasa solvencia o simplemente arruinados tras el fin del éxito: los maestros Machen y Shiel fueron dos de sus beneficiarios. Pero también cuenta Durrell que la última vez que lo había visto, unos seis años antes (el texto es de 1962, cuando Gawsworth aún vivía y era un hombre de cincuenta, luego lo había visto con cuarenta y cuatro; pero curiosamente Durrell, de su misma edad, habla de él como se habla de los que ya se han ido o se están marchando), había sido por Shaftesbury Avenue, empujando un cochecito de niño. Un cochecito victoriano de enorme tamaño, señala Durrell. Al verlo pensó que aquel excéntrico bohemio, el Escritor de Verdad que, recién llegado él de Bournemouth, lo deslumbró con sus conocimientos y le mostró el Londres literario y nocturno, había sido centrado y cargado al fin por la vida (que la vida se había puesto al día también con él, dice Durrell literalmente) y tenía hijos, tal vez tres pares de mellizos a juzgar por el descomunal vehículo. Pero al acercarse a mirar al pequeño Gawsworth o pequeño Armstrong o príncipe de Redonda que esperaba encontrar bajo la capota, descubrió con alivio que el único contenido del cochecito era un montón de cascos vacíos de cerveza que Gawsworth se encaminaba a devolver, cobrar y sustituir por otros tantos intactos. El Duque de Cervantes Pequeña (ese era su título) acompañó a su rey exiliado que nunca conoció su reino, le vio llenar el coche de botellas nuevas y, tras beberse una con él a la memoria de Browne o Marlowe o algún otro clásico de quien aquel día se cumplía el aniversario, lo vio desaparecer empujando su cochecito alcohólico con paso tranquilo hacia la oscuridad, quizá del mismo modo que yo empujo ahora a veces el mío cuando cae la tarde sobre el Retiro, sólo que yo llevo dentro a mi niño —este niño nuevo— que aún no conozco bien y que ha de sobrevivirnos.

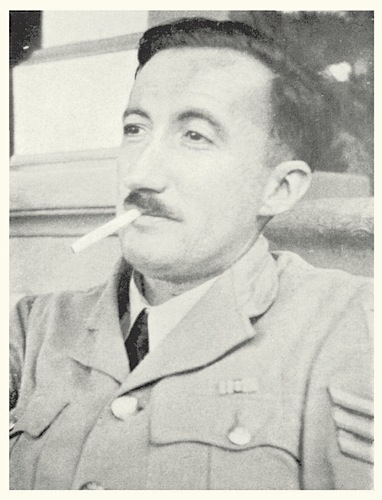

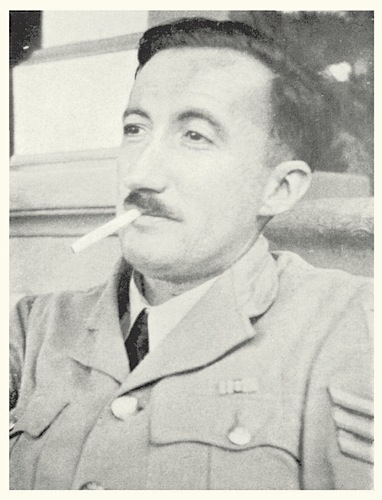

Con posterioridad he visto una foto de Gawsworth que más o menos —en lo que puede apreciarse— coincide con la descripción física que de él hace el propio Durrell en su texto: ‘… de mediana estatura y algo pálido y delgado; tenía la nariz partida, lo cual confería a su rostro un toque de villonesca astucia. Sus ojos eran castaños y brillantes, y su sentido del humor no se veía dañado por sus privaciones literarias.’ En esa única foto que he visto lleva el uniforme de la RAF y tiene en los labios un cigarrillo aún no encendido. El cuello de la camisa le viene un poco holgado y el nudo de su corbata parece demasiado estrecho, aunque aquella fuera una época de nudos estrechos en las corbatas. Está condecorado. Tiene la frente surcada, nítida y horizontalmente, y, más que ojeras, pequeños pliegues bajo los ojos, que miran con una mezcla de picardía o divertimiento y ensoñación o nostalgia. Es un rostro generoso. La mirada es limpia. La oreja es llamativa. Podría estar escuchando. Seguramente está en El Cairo, sin duda en Oriente Medio, o acaso no, sino en el Norte de África, en la Berbería francesa, y es 1941 o 42 o 43, quizá no mucho antes de ser trasladado del Escuadrón Spitfire a la Desert Air Force del VIII Ejército. Ese cigarrillo no duraría. Tendrá unos treinta años, aunque aparenta más, algo más. Como sé que ha muerto, veo en la foto la cara de un hombre muerto. Me recuerda un poco a Cromer-Blake, aunque el pelo de éste era blanco prematuramente, y el bigote que se dejaba crecer durante unas semanas para afeitárselo luego y no llevarlo durante otras tantas era asimismo canoso o al menos con hebras de plata, mientras que los de Gawsworth (el bigote y el pelo) son oscuros. La ironía de la mirada es muy parecida, pero la de Gawsworth es más afable, no hay en ella ningún rastro de sarcasmo ni cólera, ni su anuncio, ni su posibilidad siquiera. El uniforme no está bien planchado.

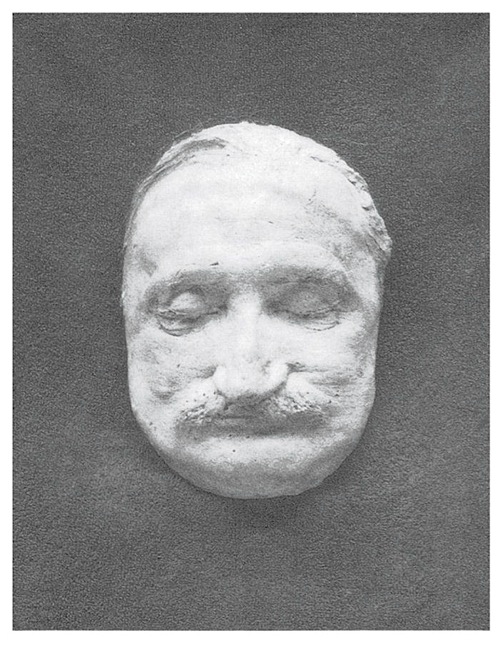

También he visto una foto de su máscara mortuoria. Acababa de renunciar a la edad o al transcurso cuando se la hicieron, pero justo antes había sido un hombre de cincuenta y ocho años. La máscara se la hizo Hugh Olaff de Wet el 23 de septiembre de 1970, el mismo día o el siguiente al de su muerte en Londres, en el distrito de Kensington, donde había nacido. Su antiguo amigo de El Cairo Sir John Waller la donó a la Poetry Society, pero estas atenciones prestadas debieron de ser ya póstumas o llegaron demasiado tarde. El que fue John Gawsworth y Terence Ian Fytton Armstrong y Orpheus Scrannel y Juan I, King of Redonda, y también a veces Fytton Armstrong a secas o J G o aun G simplemente, tiene ahora los ojos cerrados y sin mirada de ninguna clase. Los pliegues son ya ojeras seguras, las arrugas de la frente son confusas (abombado el cráneo) y parece que tuviera más pestañas, quizá sólo por efecto de esos párpados sellados. El pelo se le ve blanco —pero puede ser porque todo es yeso— y su arranque le ha retrocedido un poco desde los años cuarenta o límite de su juventud, desde la guerra contra el Afrika Korps. El bigote parece más poblado pero más fláccido, es un bigote que pincha y a la vez lacio, de militar retirado cansado ya de estirárselo. La nariz ha crecido y se ha ensanchado, las mejillas están muy reblandecidas, el rostro entero está hinchado, como con falsa gordura y abatimiento. Tiene papada. No cabe duda de que está muerto.

Pero con ese rostro postrero debió vagar por las calles de Londres, con un abrigo o una chaqueta de las que siempre saben procurarse los pordioseros. Esgrimiría botellas y señalaría ante sus iguales sus libros expuestos en los cajones de saldos de Charing Cross Road, que no podría comprar, para incredulidad de ellos. Les contaría de Túnez y Argelia, de Italia y Egipto, y de la India. Se proclamaría rey de Redonda para hilaridad de ellos. Con ese rostro dormiría en los bancos de los parques y entraría en un hospital, como decía aquel diccionario especializado en literatura de horror y fantástica, y con ese rostro sería tal vez incapaz de tender la mano que utilizara pluma y pilotara aviones. Quizá fuera, como suelen serlo los mendigos británicos, orgulloso y fiero, brutal y huraño, amenazador y altivo, y no sabría pedir para sí mismo. Sin duda era borracho, y al final de su vida no estuvo años en Italia, sino sólo unas semanas en los Abruzos, en Vasto, para una farra última de la que no sé nada. Una farra última, así decía en su carta el individuo de Nashville con el que no he vuelto a tener contacto. No hubo ningún Gawsworth que salvara a Gawsworth, ningún escritor prometedor y entusiasta que intentara hacerle entrar en razón y le obligara a escribir de nuevo (quizá porque su obra no es admirable y nadie quería que continuase), que fuera a pedir y consiguiera para él una pensión de la Royal Society of Literature, de la que un día fue miembro electo, el miembro más joven. Tampoco hubo ninguna mujer, de las numerosas que había habido, que frenara su divagación o lo acompañara en ella. Eso creo. ¿Dónde están o reposan esas mujeres, insulares o coloniales? ¿Dónde estarán hoy sus libros, los que sabía distinguir al primer golpe de vista en medio de los laberintos de estantes caóticos y polvorientos, como sabía hacer yo con los del matrimonio Alabaster y tantos otros libreros de Oxford y Londres? (También yo, con mis enguantados y ágiles dedos que apenas rozaban los lomos que recorrían con más velocidad que mis propios ojos —como un pianista haciendo un glissando—, sabía dar siempre con lo que buscaba, hasta el punto de tener tantas veces la sensación de que eran los libros los que me buscaban a mí, y me hallaban.) Probablemente han vuelto a ese mundo al que regresan todos o la mayoría, al mundo paciente y callado de los libros de viejo, del cual salen sólo temporalmente. Tal vez alguno de los que poseo, además de Backwaters, pasó también por las manos de Gawsworth, fue comprado y vendido inmediatamente para pagar un desayuno o una botella o permaneció quizá —como un elegido— durante años en su biblioteca, o lo acompañó a Argelia y a Egipto, a Túnez y a Italia y hasta la India; y asistió a combates. Quizá cualquiera de los patibularios mendigos con que me cruzaba a diario una y otra vez en Oxford, a los que identificaba, y a los que temía, y en los que mi desvarío pasajero y leve me hacía verme como en un reflejo anticipador (o no tanto), había tenido libros. Quizá había escrito libros, o había enseñado en Oxford, o había tenido una amante-madre pegajosa primero y evasiva y sin escrúpulos luego (cuando fue más madre); o había venido de un país sureño —con un organillo que se perdió al llegar, al desembarcar acaso en el puerto de Liverpool, y trazó su destino— al que aún no había olvidado que no puede regresarse siempre.