Sale Pedro Saputo al registro de novias. Sariñena.-Almudévar

E ahí a algún tiempo, que empleó en hacer los retratos de todos los de casa, es decir, de los padres y su hermano y Juanita, le preguntó su padre si había pensado en tomar estado y vivir como hombre de otras obligaciones. Respondió que alguna vez había pensado, pero ligeramente; que ahora, sin embargo, le parecía que debía tratarlo con seso y resolución, aunque la edad no le apremiaba. Manifestóle entonces su padre que así él como su madre deseaban verle casado; y cuando lo determines, dijo, aquí tengo todavía la lista que formé para tu hermano de todas las doncellas que en tierra de Huesca y Barbastro y la próxima Montaña me pareció que había a propósito. Apartóse poco de casa, porque en el segundo pueblo que visitó encontró ya quien le paró, que fue Juanita. Algunas se han casado, y están borradas, otras he añadido estos días porque han llegado a la edad que entonces no tenían. Tomó Pedro Saputo la lista, fue leyendo nombres y notas, porque cada una llevaba la suya de la edad, dote que les podían dar, y cualidades personales. Vio entre ellas algunas de las que conoció de estudiante, y a Morfina Estada, que era la que él buscaba, con un elogio que ninguna otra le igualaba; y al fin estas palabras: pero no quiere casarse ni recibe galanteos ni obsequios de nadie.

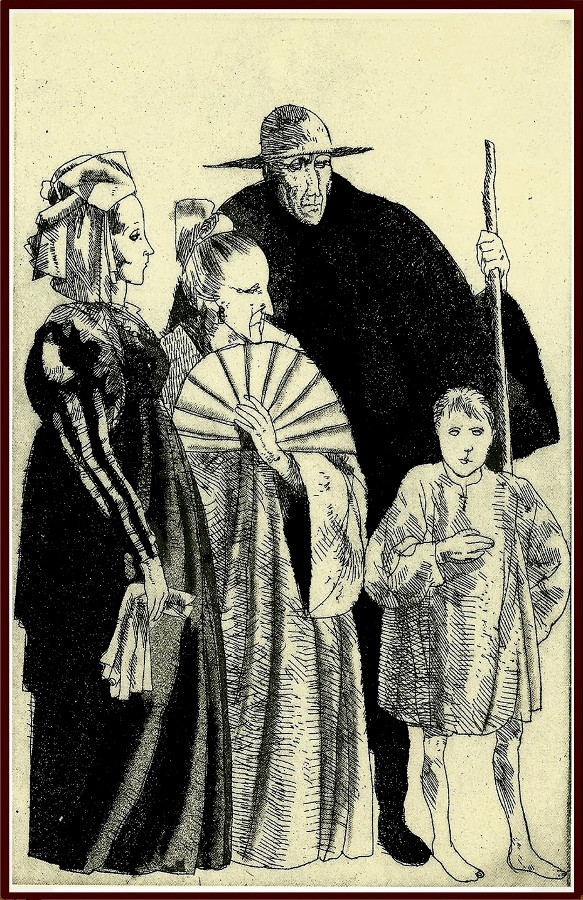

Como el padre y el hijo eran muy activos empleó aquél dos días en escribir cartas, dióselas a Pedro Saputo y salió éste a verificar el registro de aquellas doncellas con presupuesto de divertirse mucho y comparando aquella expedición a la de los estudiantes. Por de pronto y antes de ver a ninguna, eran tres las que le ocupaban el pensamiento: Eulalia, Rosa y Morfina. La primera tenía el mérito de haberle amado con mucha constancia, y de haber dicho mil veces públicamente que por Pedro Saputo despreciaría al mayor príncipe del mundo con su cetro y su corona real. La segunda estaba también en su corazón, pero más como hermana que como amante, pareciéndole imposible amarla de otra manera. Morfina, que por su hermosura, educación, talento, discreción y virtudes era la que prefería entre todas, hacía cerca de siete años que no la había visto, ni le escribió nunca por dudar de su suerte y no atreverse a vivir con ella en el país ni llevarla a la ventura a otra provincia; y temía que le hubiese olvidado o pensase en él con indiferencia, por ser prueba a que ningún amor puede resistir faltando la esperanza, o la comunicación, que es la que le sostiene. Es de pecho más profundo que todas, se decía a sí mismo; la de mejor entendimiento; la que tratándome menos me ha conocido más y ofreciéndoseme con más inteligencia y estimación de mí y de su persona; su amor, si todavía existiese, el más antiguo también; y ¡con qué firmeza y prendas fue fundado y asegurado! ¡Pero seis años, siete años sin saber de mí, fuera de la visita no lograda de su padre, siete años sin saber si yo pienso en ella! Nadie los resistió en el mundo no mediando necesidad u obligación pública o secreta, pero cierta y eficaz, y en rigor no media de esta calidad entre nosotros.

Con estas reflexiones llegó al primer pueblo de la lista, y pasó como quien entra en una casa conocida a tomar un vaso de agua y hacer una visita; la enregistrada no le pareció digna de más. Continuó la vereda; y aunque no se tiene el itinerario sino una nota de los pueblos que visitó, que no se sabe quién la ha formado, quiero poner algún orden en la relación, pues veo a Sariñena al lado de Tamarite, Adahuesca y Ayerbe, juntos, y otros así no menos disonantes. Y llegase en un día o en dos, o en tres, o en más o menos, quiero comenzar por Sariñena, ya que la hemos nombrado.

No había cosa de gusto, y eso que llevaba tres en la lista; porque la una era fea y presumida, que es decir necia; y parecía acostumbrada a tratar con mercaderes de mulas, o con las mulas mismas; la otra, muy crítica y sabijonda, apretaba los labios para hablar y coleaba con el moño; y la tercera, entre boba y maliciosa, hermana de la tercera orden, supida y leída también, fajaba con mucha naturalidad a los niños de su cuñada, y parecía destinada para el oficio de componer la cofia a las paridas.

Mas la ocasión, que, si no se ofreciera de suyo, la hubiera él buscado, le despertó el deseo que siempre tuvo de ver a sus antiguas monjas. De que se infiere que el dichoso convento que él honró de muchacho, fue el de Sariñena. Y todavía en esta historia, si se lee con cuidado, se encontrarían otras pruebas a favor de Sariñena, y contra Tamarite por consiguiente, cuyas monjas presumen haber sido las favorecidas del filósofo, por una descripción del convento donde estuvo que conviene a las dos como asimismo la situación en su pueblo respectivo: y villa también es Tamarite como Sariñena, aunque se cree que ésta dejará de serlo. Yo por lo menos, que si no he sido monja en ninguno de estos conventos, sé grandes secretos de algunas de las que se encerraron en ellos, voto resueltamente por el de la villa de las grandes ferias. Y quiero decir lo que ahora sucedió, y no antes ni después, según mis notas a que me refiero.

Encaminóse, pues, al convento. Vio el edificio, miró aquellas paredes, aquellas ventanas misteriosas y oscuras, por las cuales fijando bien la vista a ciertas horas se ven de cuando en cuando pasar como sombras las tristes que dentro habitan, y acercarse a mirar, tal vez con la envidia en el corazón y las lágrimas en los ojos, la libre luz del sol, y la tierra y el mundo que ya no es para ellas. Y dijo: dentro están: ¿cómo las encontraré después de tantos años? ¡Si aguardarán semejante visita! ¿Qué les sucederá cuando me vean? Estaba ya cerca de la puerta y detuvo el paso. Tres veces movió hacia ella, y tres veces se paró, no queriendo los pies ir adelante; y dudaba, y le latía el corazón al paso que se acercaba o determinaba llegar. Parecía que acabase de leer el falso billete de Juanita en Zaragoza. Pisó en fin el umbral, entró, y se acordó de cuando llegó allí otra vez disfrazado de mujer tan cargado de embustes como de miedo, y se espantó de aquel arrojo y temeridad. Pero esta misma memoria le dio valor, y llamó, y preguntó por la antigua priora y sor Mercedes. Bajaron al locutorio, no sin darles un salto el corazón de verse llamadas las dos a un tiempo.

Saludólas con naturalidad y les entregó un papel que decía: «El caballero que tenéis delante es el que hace ocho años estuvo en esta casa en traje de mujer y con el supuesto nombre de Geminita, llamándose Pedro Saputo…». Al llegar aquí se sobresaltaron y levantaron la cabeza a mirarle: él sonriéndose amablemente, les hizo seña que continuasen. Continuaron y leyeron: «Pero hace cuatro meses he encontrado mi verdadero nombre habiendo conocido por una feliz causalidad a mi padre, que es el caballero don Alfonso López de Lúsera, viudo de su primera mujer, y ahora casado legítimamente con mi madre, la cual tengo el consuelo de ver señora de aquella casa y adorada de su esposo e hijos políticos. Así que, y para servir a mis dos apreciables amigas de otro tiempo, cuya amabilidad jamás he olvidado, me llamo Don Pedro López de Lúsera».

Leído el papel y mudándoseles el color y las faltas de voz para hablar, se pusieron a mirarle entre alegres y vergonzosas. Caíanseles los ojos a tierra, y no sabían qué hacer ni qué decir. Socorriólas él advertido y discreto, diciéndoles con algo de intención, pero templado y risueño: mejor recibido pensaba ser; ¿me habrá de pesar el haber venido?… ¿Se temerá que en mí falte honor, prudencia, reserva, circunspección y conocimiento de las cosas, no habiendo faltado en edad que generalmente no conlleva sino imprudencia y mal recado? Alentáronse ellas con esto un poco y se serenaron de la turbación y vergüenza primera. Pero ¡oh, lo que en aquel breve rato padecieron! Levantaron al fin los ojos y le miraron sin empacho, hablaron con libertad y recordaron con gusto y con dolor, bien que en términos muy generales aquellas inolvidables escenas de los últimos días, quedándoles ya sólo el alborozo que era natural, y la suspensión y pensamiento que debía excitarles la vista de un hombre a quien tan dulce e impensadamente estrecharon de más mozo en sus brazos. Miraron después el papel de nuevo, y dijeron que según el nombre del padre debió encontrar el joven de nuera en casa a su compañera de noviciado, Juanita. —Sí, señoras, respondió él; efectivamente es Juanita agora mi cuñada, y está como el ángel del amor y de la alegría en aquella casa feliz, si felices hay en la tierra.

Mucho se admiraron las monjas de ver las cosas que pasan en el mundo, y ya del todo serenas y tan afables como siempre, le preguntaron de la ocurrencia y diablura de fingirse mujer para ir allí y engañarlas como lo hizo. Él les contó sus aventuras desde la capilla de Huesca hasta que llegó al convento (omitiendo lo de la catedral de Barbastro). —Sois Pedro Saputo, dijo sor Mercedes, y ese nombre lo explica y lo dice todo; ya no me admiro de nada. Pero entended que aunque os hubiésedes descubierto con nosotras (después de estar dentro, como se supone y esto os lo quiero decir por una fineza que deberéis a nuestro antiguo cariño) no os hubiésemos vendido ni echado atropelladamente. Ya os acordaréis que yo no creí en la transformación que tan benditamente engulló esta nuestra buena prelada. —Es verdad, contestó ella; yo ya se ve, lo creí… Tan bien supo el señor fingilla de un modo… —E yo, continuó sor Mercedes, os dejé en vuestra fe por no meternos en aprensión, puesto que no importaba lo que fuese. Pero no os propuse que se echase del convento, y os disuadí de comunicallo a quien decíades.

Lanzadas estaban las monjas en su conversación y gratísimos recuerdos, de que suspiraban en el centro más vivo del alma, cuando se oyó a deshora una campana que las llamaba al coro. Jamás sonó tan impertinentemente; pero sonó, y no fue posible dejar de darse por entendidas. Conque se levantaron, él se despidió, y se separaron comenzando sólo a gustar el sabor de la visita, y por consiguiente poco satisfechas y con más sed de explicaciones y de desahogo. Pero sor Mercedes salió de allí muy triste; y cuando se vio sola en su celda suspiró profundamente y dejó correr de sus ojos algunas lágrimas que nadie recogió para consuelo.

Pasados tres o cuatro días llamaron a la coja, o sea, a la organista, y le dijeron lo que había de Geminita; y cuando acabó de creerlo acabó también de avergonzarse y principió a echarse maldiciones. —¡Desasnar a Pedro Saputo!, le decían las otras con sorna y una caidica que la quemaba. Les pidió que callasen, si no se arrancaba la toca o las arañaba a ellas la cara. Y torciendo muy pronto la idea, exclamó dando una palmada: —¡El grandísimo demonio! ¡Conque era hombre! ¡Mira por qué yo lo quería y me gustaba tanto! ¡Ah, no haberlo sabido! ¡Y con qué gazmoñería nos engañó a todas y nos embelesó la vista para que no conociésemos nada!… Sí que es verdad; hombre, hombre era; agora me acuerdo. ¡Ah, tonta de mí! ¡Tantas ocasiones que tuve!… Pero no os perdono, señoras madres, el no haberme llamado para velle. ¡Qué hermoso, y qué caballero debe de estar! Como otra vez no me llamen si vuelve, o me mato, o mato a las dos. Mucho se rieron las dos amigas de oír desatinar a la coja. Y después siempre que querían pasar un rato de humor, la llamaban y tocaban este registro.

De Sariñena pasó Pedro Saputo a La Naja, donde había una doncella; pero le pareció que tenía el alma pegada a la pared, y la dejó con su vela recogida y con su dote de buena cuenta. En Alcubierre casi le gustó una muchacha de diecinueve años por su inocencia; y después supo que se había jugado la flor con un mudo. Visitó otros pueblos, no se detuvo en ninguno, y fue a Almudévar para pasar al Val de Ayerbe.

Dicho se está que fue a posar en casa de su madrina, su segunda madre, y que lo hubiera sido en todos los oficios, si quedara pupilo de la suya; mujer de algún talento y de un corazón bonísimo, que no tuvo otra ambición toda su vida que la de ver a su hija Rosa casada con Pedro Saputo. Así es que dejó libre y aun fomentó la inclinación de la muchacha; pero él la miraba como hermana verdadera, y ni la razón ni la reflexión pudieron dar otro temple a su amistad. Veía que la infeliz estaba enamorada, y no sabía cómo partir para no desesperarla. Hizo su retrato y el de Eulalia en miniatura, y para darles más a su gusto los últimos retoques, las llevó una tarde a su casa a merendar, pues fuera de no haber pan, que tomaron de casa de Rosa, nada se había sacado y estaba la despensa aún repuesta de cosas buenas y regaladas. Sentólas a las dos juntas primero, después una a un lado y otra a otro; y retocó y perfeccionó los retratos. Mas mientras ellas salieron del cuarto a dar una vuelta por la casa y traer lo necesario para la merienda, se puso él a pensar en su vida y en su madre; miraba aquellos cuadros de pintura con que había adornado las paredes, miraba los muebles, recordó su niñez y primera mocedad, y cayó en una tristeza que no pudieron desvanecer del todo las dos muchachas con su presencia tan alegre; con el contento que tenían y les rebosaba por los ojos y se mostraba en todas sus palabras y movimientos. —¿Qué tienes?, le preguntó Eulalia de ahí a un rato viéndole pensativo. —Nada, respondió él; sino que en esta casa y en este cuarto he nacido, me he criado, he sido feliz, nada me faltaba, antes bien me sobraba todo, y el mundo para mí era menos que este cuarto y que aquella suerte, que con vosotras dos, amores míos dulcísimos, llenaba mi corazón y lo regaba de gloria y alegría al lado de mi madre. —¿Y qué piensas tú, dijo ella, que has hecho con esto? ¡Pues nos has muerto, sí, nos has muerto! Rosa, no le dejemos salir de Almudévar; unámonos, y con tus brazos y los míos, con tu cariño de hermana y el mío de amiga, formemos unos lazos que no pueda romper, y no le dejemos ir; porque me dice el corazón… ¡No le dejemos ir, Rosa mía! —Basta, dijo él; basta; no hemos venido aquí a llorar. Merendaron enseguida, y haciéndole tomar después la vihuela, un poco fueron los tres cobrando su natural alegría.