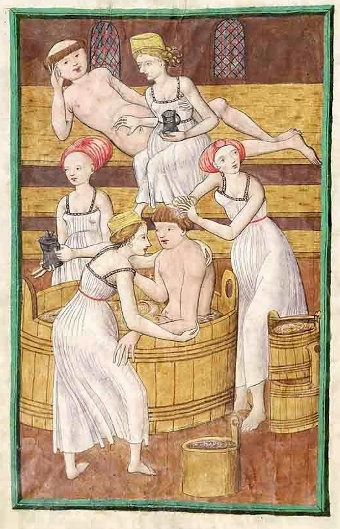

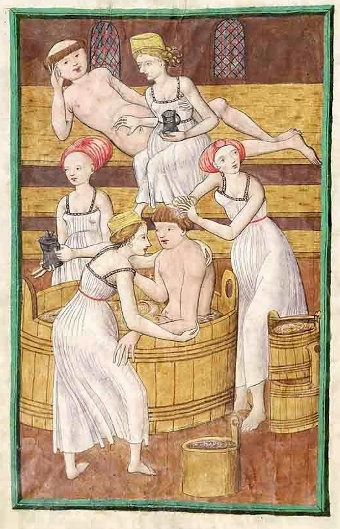

Monjes en el baño con sus amigas (Códice Jensky).

Pasó el año 1000, con sus terrores (sólo en algunas regiones de Europa donde los más pazguatos creyeron que se acababa el mundo), y el Occidente cristiano comenzó a despertar del largo letargo en el que lo habían sumido las invasiones bárbaras. La agricultura progresó grandemente con la divulgación de la collera, ese rosco de lona rellena de paja que protege el pescuezo de mulos o caballos y permite arar con ellos, a lo que se unió el perfeccionamiento del arado (con ruedas, reja de hierro y vertedera) y el nuevo sistema de rotación trienal de cultivos.

Empezaron a funcionar molinos hidráulicos que aprovechaban la fuerza del agua para mover los rodeznos que trituraban el grano…

Se divulgaron nuevas leguminosas. Había más alimentos, incluso excedentes, lo que favoreció el comercio, la circulación dineraria, el artesanado…

Europa se ponía de nuevo en marcha.

Antes de proseguir con los entusiasmos, echémosle una mirada a la Iglesia. Es una máxima infalible que el poder corrompe (no hay más que repasar un periódico o ver un telediario).[278] La acumulación de poder había corrompido a la Iglesia. Los clérigos abandonaron la vida ejemplar y austera de los primeros tiempos del cristianismo y se entregaron a los vicios del pecador corriente y a otros específicamente eclesiásticos: el nepotismo y la simonía (compraventa de cargos eclesiásticos) y el nicolaísmo (vida pecaminosa y amancebada con una o varias concubinas).[279]

Papas, cardenales, obispos y abades —la pluma me tiembla de cristiana indignación al escribirlo— abandonaban sus deberes pastorales para frecuentar cacerías, convites y francachelas. Esta vida licenciosa de los clérigos corrompió también al monacato casi desde sus orígenes. Muchos monasterios acumularon grandes posesiones y relajaron sus reglas hasta el punto de que la abundancia y la molicie sustituyeron a los rigores del antiguo ascetismo.

Afortunadamente surgió un movimiento reformista centrado en Cluny (910), una abadía francesa en la que los monjes benedictinos recuperaron el olvidado ideal de la pobreza evangélica. Los monjes de Cluny vestían de negro, elegían entre ellos al abad y dependían directamente del papa.

El ejemplo cundió y otros monasterios benedictinos se sometieron al abad de Cluny, que se convirtió en una autoridad moral dentro de la Iglesia, «el papa negro».

La regla de San Benito había dispuesto que los monjes repartieran el tiempo entre la oración y el trabajo (ora et labora). En la versión cluniacense se daba más importancia a lo espiritual, oficios divinos y gorigoris gregorianos, en detrimento del trabajo manual (que dejaban a legos y siervos). Ésta fue una de las causas de que, al cabo del tiempo, debido a la débil naturaleza humana, el espíritu inicial de Cluny se relajara y sus monjes se entregaran a la molicie y a los vicios que antes habían combatido.

Como reacción, otros monasterios benedictinos se agruparon en torno a la abadía de Císter, «los monjes blancos», que en 1098 retomaron la senda del sacrificio y la pobreza hasta que, fatalmente, perdido el impulso inicial, incurrieron en los mismos excesos que habían venido a combatir.

Entristece reconocerlo: el cristianismo nunca ha resuelto esa pugna interna entre la vida áspera y virtuosa que demanda la virtud y la vida regalada y placentera que demanda la humana naturaleza.[280]

Monjes en el baño con sus amigas (Códice Jensky).