Hemos atestiguado, desde el inicio de la historia, la relación clientelar, el padrinazgo del fuerte sobre el débil. El débil asiste y obedece al fuerte a cambio de su protección. Recuerden cómo Bonasera, el dueño de la funeraria, se pone a las órdenes de Don Vito Corleone, el padrino, en la famosa película de Coppola.

En tiempos de Roma, el Estado central protegía los derechos del ciudadano, pero en la Edad Media la autoridad se atomizó y el humilde, de nuevo expuesto a los abusos de los poderosos, tuvo que buscar la protección de algún padrino, un gran señor (magnate, obispo o abad de monasterio) que lo admitiera en calidad de vasallo.

Para entender cabalmente este sistema, el feudalismo, diremos unas palabras sobre la evolución del arte de la guerra. En la antigüedad los combatientes a caballo habían sido meros auxiliares de los que combatían a pie, pero en la Edad Media apareció un caballo más potente, el destrier, de origen asiático, lo que, unido a la invención del estribo, que permite al jinete afirmarse sobre sus pies para aumentar la potencia del golpe, revolucionó las tácticas de combate.

El guerrero a caballo, o caballero, resultaba muy costoso de entrenar y equipar (caballo, silla de combate o de arzón, cota de mallas, espada, escudo, lanza, escudero…). El feudalismo fue el sistema ideado para sostener esa costosa máquina de guerra. Se basaba en la concesión de lotes de tierra (ducados, marquesados, condados, baronías, señoríos…) como pago por servicios o como graciosa concesión real (merced). El que recibía uno de estos beneficios se declaraba vasallo del señor que lo otorgaba y se comprometía a servirlo como combatiente a caballo.[273]

El señor explotaba sus posesiones con notable autonomía. Incluso administraba justicia, a menudo con la potestad de condenar a muerte a sus vasallos díscolos (por eso lo llamaban «de horca y cuchillo»). También recaudaba impuestos por los más variados conceptos (peajes, portazgos, montazgos, etc.).[274]

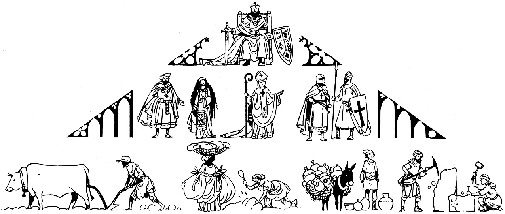

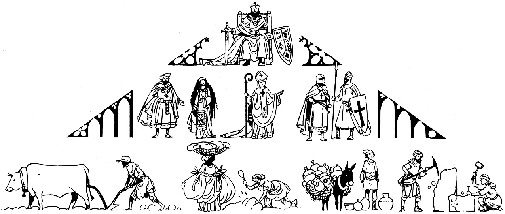

El sistema feudal puede dibujarse como una pirámide en la que cada cual es vasallo del superior y señor del inferior. En la cúspide está el emperador, señor de reyes. En el nivel contiguo, el rey, señor natural de un reino. A continuación, los magnates del reino: duques, condes y marqueses (al frente de ducados, condados y marcas), que son, a su vez, señores de otros nobles de menor rango: barones, infanzones, caballeros, escuderos…

El vasallo jura obediencia al señor y se obliga a auxiliarlo militarmente y a favorecerlo políticamente (auxilium et consilium). La ceremonia de vasallaje se ritualiza de diversas maneras: en Francia el candidato se arrodilla y, colocando sus manos entre las del señor, le dice: «Yo me hago hombre tuyo» (inmixtio manum). En España el beneficiado se arrodilla y besa la mano de su señor mientras declara: «Señor don como se llame, bésovos la mano e so vuestro vasallo.»

Los usos feudales varían dependiendo del país. En Francia los feudos eran hereditarios, pero en España las tenencias solían ser temporales o vitalicias y no se heredaban (al menos, no todas). Además, en Castilla el compromiso vasallático podía romperse a petición de una de las partes. Bastaba con que el vasallo enviara al señor a alguien que se arrodillara ante él y declarara: «Señor, bésovos la mano por Fulano y de aquí en adelante ya no es vuestro vasallo.» De este modo, el vasallo quedaba desnaturado y libre para entrar al servicio de otro señor. El rey, por su parte, podía desterrar del reino al vasallo que incurriera en su ira regis («ira real»): lo que ocurrió al Cid Campeador.

En algún momento el beso vasallático u osculum se dio en la boca (que es un intercambio de espíritus, de ahí los besos de amor). Las abadesas delegaban propter honestatem («por decencia») en un secretario que recibía el ósculo por ellas.[275]

Los señores solían habitar en castillos enclavados en sus señoríos y acudían a la corte cuando los convocaba el rey. Esta corte no residía en un lugar fijo, sino que solía ser itinerante y seguía al rey en sus desplazamientos por las ciudades o lugares del reino.

En el clero observamos una estructura piramidal semejante a la civil: en la cúspide, el papa, y en sucesivos niveles cardenales, arzobispos, obispos, canónigos, arciprestes y sacerdotes, mejor o peor preparados (y remunerados) según la importancia de la parroquia. Algunos campesinos tomarían el sacerdocio de misa y olla como un atajo para escapar del arado.

Frente a este clero secular existía otro clero regular (es decir, sometido a regla de una orden religiosa). Las órdenes religiosas eran Iglesias en pequeño: bajo la autoridad máxima del general de la orden, en distintos niveles, existía una jerarquía de provinciales, abades y monjes.

A lo largo de la Edad Media la pirámide feudal evolucionó de manera distinta según los reinos. En principio el feudalismo fortaleció la autoridad de los señores en detrimento de la de los reyes. A menudo se dieron casos de que un vasallo fuera más poderoso en tierras o en caballeros que su señor.[276]

Después de una crisis del poder real, en que la alta nobleza manejaba al rey a su antojo y a veces deponía dinastías, las monarquías se fortalecieron frente a la nobleza y, apoyadas en la naciente clase burguesa y comercial que surgía en las ciudades, produjeron los Estados modernos (como veremos más adelante).

En España los magnates o Grandes de España acumularon grandes extensiones de tierra mientras la baja nobleza se empobrecía (como el hidalgo del Lazarillo).

La mera existencia de una aristocracia feudal cuyo oficio era la guerra alimentaba numerosos conflictos. Las guerras entre señores feudales fueron tan frecuentes que, en el siglo XI, el agro se volvió inseguro y muchas tierras de cultivo se abandonaron. La Iglesia intentó paliar esta barbarie (que también la perjudicaba a ella, una de las mayores propietarias de tierras) decretando una ley, la Tregua de Dios, que prohibía combatir de jueves a domingo, durante la cuaresma y en otras festividades religiosas.

La Iglesia castigaba a los reyes o a los nobles poniendo sus posesiones en entredicho o interdicto. En este caso los sacerdotes tenían prohibido administrar los sacramentos y dar cristiana sepultura a los difuntos, lo que acarreaba grandes conflictos en una sociedad tan religiosa o supersticiosa como aquélla.[277]

El pueblo, como vimos, formaba la clase social más extensa y humilde y debía mantener a las otras. «La clase de los siervos —escribe el clérigo Adalberón, siglo X— está integrada por desgraciados que no poseen nada, si no es a costa de muchos sacrificios. La Ciudad de Dios es, en realidad, triple: unos oran, otros combaten y otros trabajan.»

El campesino, sometido al aristócrata y al cura improductivo, se conformaba casi siempre con su aperreada vida, pero a veces se levantaba en armas contra los abusos de los señores. En esos casos la represión era brutal. Una sublevación en Normandía, en 997, se apagó, según el cronista, cuando el conde Raúl, enviado del duque, sin celebrar juicio previo «arrancó a unos los dientes, a otros los ojos, a otros los quemó vivos, a otros los mutiló y a todos dejó tristes y dolientes».