La vía anacorética, abrazada por individuos aislados que renunciaban a las comodidades de la vida urbana para retirarse a un despoblado o desierto y consagrarse al ayuno y la mortificación, no alcanzó tanto éxito como la monástica, que abogaba por la experiencia colectiva de unos monjes agrupados en una comunidad regida por una regla común. Esta fórmula arraigó de tal manera que los monasterios florecieron por doquier.

El gran renovador del monacato medieval fue san Benito de Nursia (480-547), fundador de comunidades en las que se equilibraban el rezo y el trabajo (ora et labora). Los hijos de san Benito inspiraron la vida monástica posterior.

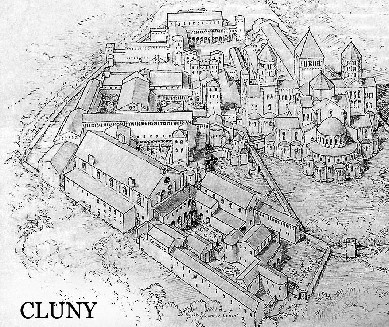

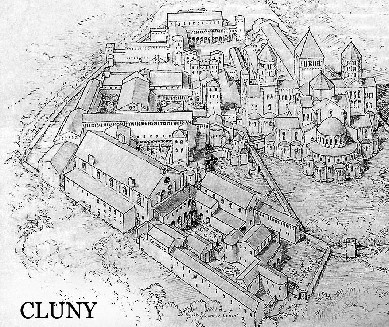

Los monasterios medievales eran unidades autogestionarias, como las grandes fundus o fincas a las que se había retirado la nobleza romana. ¿Recuerdan el monasterio de El nombre de la rosa, la estupenda novela de Umberto Eco magistralmente llevada al cine por Jean-Jacques Annaud en 1986? Aquel imaginario monasterio en los Apeninos, algo siniestro por necesidades de la narración, nos da buena idea de lo que eran estas instituciones medievales: una iglesia con un claustro adyacente en torno al cual se edifican diversas dependencias: sala capitular, refectorio, cocina, celdas o dormitorios comunales, biblioteca, escritorio, talleres, farmacia, lavandería y graneros, todo ello rodeado por un muro que defiende y asegura la clausura. La vida monástica se regía por una disciplina comunal. Había unos rezos y oficios religiosos comunes y, fuera de ellos, un horario de trabajo en el que cada monje cumplía la tarea asignada por sus superiores. Un abad auxiliado por un ecónomo o administrador dirigía la comunidad.

El monasterio producía los bienes necesarios para su mantenimiento y aún le sobraban excedentes con los que comerciar. Probablemente el abad pertenecía a la nobleza y vivía como un gran señor, pero los últimos legos de las cocinas o los monjes que labraban el campo procedían de la masa campesina y no vivían mejor que los siervos de una casa noble.

Tras la conversión de los bárbaros, la Iglesia acrecentó su poder político y económico, y fue invadiendo sectores de la vida civil hasta regular la vida de los individuos de la cuna a la sepultura con cierto abuso de ritos externos adecuados al imaginario mágico de aquellas gentes ignorantes y sencillas (genuflexiones, signaciones, santiguaciones, exorcismos, confesiones en privado, fiestas de guardar, misas con el celebrante vuelto de espaldas al creyente y bisbiseadas en ininteligible latín, etc.).

Para los ministros de esta religión, cada vez más numerosos, indoctos y exigentes, cualquier disidencia se consideraba herejía y el hereje se convertía en un delincuente social al que se castigaba con la muerte.