En el siglo III, un cambio climático agostó las estepas del Asia Central (la actual Mongolia). Las tribus nómadas que poblaban aquellos parajes, los hunos, migraron a Occidente en busca de mejores pastos para sus rebaños de caballos. Empujados por los belicosos hunos (consumados jinetes que conocían la montura y el estribo, dos innovaciones que explican su supremacía sobre sus oponentes, a las que cabe sumar que eran temibles arqueros),[207] otros pueblos bárbaros del este de Europa (visigodos, ostrogodos, francos, vándalos, burgundios, anglos y sajones) se agolparon en las fronteras o limes del Imperio romano.

El imperio llevaba tiempo admitiendo a su servicio a pequeños contingentes de bárbaros. Incluso había encomendado la defensa de sus confines a algunas tribus germanas, que, a cambio de servir a Roma, recibían lotes de tierras y soldadas, pero aquel aluvión resultaba preocupante.

Algunos romanos aquejados de buenismo pensaron que los bárbaros eran una gente estupenda que aportaba un nuevo vigor al imperio. Oigamos a Constancio Cloro: «Aquel que durante tanto tiempo nos ha arruinado con sus saqueos, nos enriquece ahora. Miradlo vestido de campesino, trabajando hasta el agotamiento, acudiendo a los mercados a vender sus animales. En grandes extensiones que permanecían improductivas verdean ahora las cosechas gracias a los bárbaros.»

Este idílico panorama se alteró drásticamente unos años después, cuando ya era tarde para frenar la invasión. Oigamos las quejas de Sinesio de Cirene por la excesiva tolerancia del emperador Teodosio (379-395): «Los ha tratado con dulzura, les ha otorgado el título de aliados, les ha concedido derechos políticos, honores y tierras, pero los muy desagradecidos toman por debilidad la generosidad y se han vuelto insolentes y arrogantes.»

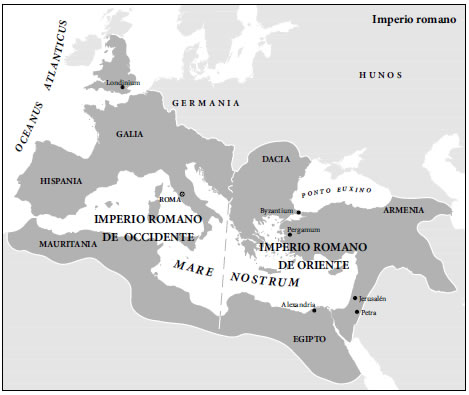

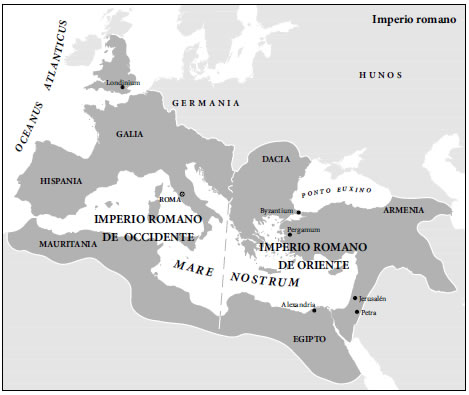

En 376 los visigodos cruzaron el Danubio y arrollaron a las guarniciones que guardaban la orilla. Estimuladas por su ejemplo, las otras tribus bárbaras que hasta entonces habían respetado a Roma se sumaron a la rebatiña. En la Nochevieja del año 406 una muchedumbre de suevos, vándalos y alanos[208] cruzó el río Rin (se había helado debido al cambio climático) y, tras arrollar a los defensores del limes, irrumpió en la apacible retaguardia del imperio.

«Los bárbaros se derraman furiosos —escribe un testigo—… y el azote de la peste no causa menos estragos, el tiránico exactor roba y el soldado saquea las riquezas y las vituallas escondidas en las ciudades; reina un hambre espantosa […], exacerbadas en todo el orbe las cuatro plagas: el hierro, el hambre, la peste y las fieras, cúmplense las predicciones que hizo el Señor por boca de sus profetas. Asoladas las provincias […], los bárbaros se reparten a suertes las regiones de las provincias para establecerse en ellas.»[209]

«Bandas innumerables y muy feroces han ocupado las Galias —escribe san Jerónimo—. Todo lo comprendido entre los Alpes y los Pirineos, entre el océano y el Rin, está devastado por los cuados, los vándalos, los sármatas, los alanos, los gépidos, los hérulos, los sajones, los burgundios, los alamanes y los panonios. “Asur ha venido con ellos” (Sal. 82, 9). Han saqueado la ilustre Maguncia y han asesinado a miles de personas en su iglesia. La misma suerte han sufrido Worms, Reims, Amiens, Arras… Aquitania está arrasada, Hispania tiembla viendo a la muerte abatirse sobre ella. En fin, no cuento más para que no parezca que desespero de la misericordia divina…»

Los godos saquearon Italia (Roma incluida)[210] y se establecieron en Hispania y en el sur de la Galia;[211] los francos ocuparon el norte de las Galias;[212] los sajones, los anglos y los jutos desembarcaron en Britania.[213]