Filipo de Macedonia acertó al contratar a Aristóteles, el gran sabio de la antigüedad, como preceptor de su hijo Alejandro, al que la posteridad conocería como el Magno.

Alejandro lo tenía todo: juventud (heredó el trono a los veintidós años), belleza física, inteligencia y ambición. A esas cualidades unió su principal don: la falange macedónica, una táctica militar desarrollada por Filipo que le permitió conquistar el mundo.[119]

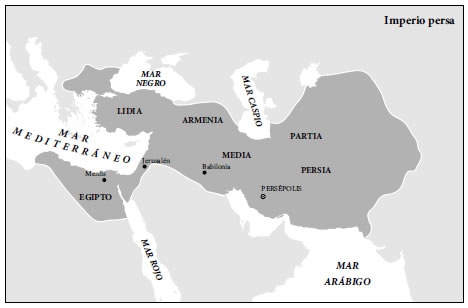

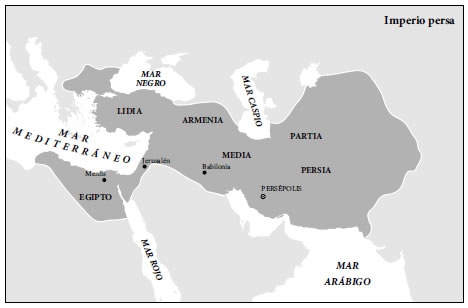

El joven rey de los griegos atrajo a las ciudades helenas a una empresa común y gananciosa: la conquista del Imperio persa. El desquite por los viejos agravios del pasado apenas disimulaba el ansia de botín.

Alejandro cruzó el estrecho de los Dardanelos, conquistó a los persas sus posesiones mediterráneas (Asia Menor, Levante y Egipto), derrotó al sucesor de Jerjes tantas veces como le presentó batalla, ocupó Babilonia y se proclamó rey de Asia. Al humillado rey persa lo asesinaron sus propios generales, que lo culpaban de los descalabros (el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano).

No contento con lo conseguido, el joven macedonio consumó la conquista de las satrapías orientales y, trascendiendo sus fronteras, invadió el valle del Indo. Allí le salió al encuentro el rey Poros con un ejército de elefantes que el macedonio aniquiló igualmente (Punjab, –326).

¡Invicto Alejandro! A lo largo de la historia, todos los grandes capitanes lo han admirado y han soñado con emularlo, en especial Julio César, Fernando el Católico y Napoleón. Hitler incluso, mencionado sea con la debida repugnancia, y que los antedichos me perdonen por agregarlo a la serie.

¿Qué viene después de la India?, se preguntó Alejandro, ya desenfrenado: China, la tierra incógnita de la seda.

¿Podemos imaginar cómo hubiera sido el destino del mundo con una China, ya milenaria, conquistada por los griegos, las dos culturas fundidas en una sola?

Pero no hubo tal. Por Alejandro no quedó, que él hubiera proseguido sus conquistas hasta los confines del mundo, pero sus tropas se plantaron: no queremos ir más allá del Ganges, le dijeron.

Comprensible. Llevaban años lejos del hogar. Muchos habían formado familias en los países conquistados (el propio Alejandro favorecía los matrimonios mixtos como factor de helenización). ¿Para qué conquistar más tierras si hemos dejado atrás, sometidas, ricas y fértiles, más de las que podemos necesitar para vivir holgadamente el resto de nuestras vidas hasta la generación de nuestros nietos? No les faltaba razón.

Alejandro se encerró en su tienda. A meditar. Al cabo de tres días salió con la decisión tomada: regresamos a Babilonia.

El rey de Asia cedía. Las tropas descansaron en «la gran ramera», como la llama la Biblia.

Alejandro, aquel culo inquieto (dicho sea sin segundas esta vez), aún planeaba ensanchar su imperio por el norte (el mar Caspio) y por el sur (Arabia) cuando unas fiebres palúdicas lo liberaron de futuros trabajos en el verano del año –323, a los treinta y tres años de edad.

El joven estadista dejaba atrás un imperio que abarcaba casi todo el orbe conocido, una hazaña que jamás se ha repetido en la historia (aunque otros genios militares —Julio César, Napoleón— lo intentaron). Se cuenta que cuando era apenas adolescente, su preceptor, Aristóteles, le aconsejó dominar su impaciencia. Él le respondió: «Maestro, si espero como dices perderé la audacia de la juventud.»

Muerto Alejandro (–323), sus generales Seleuco, Casandro, Lisímaco y Tolomeo se repartieron el imperio y fundaron sendas dinastías.

Después de Alejandro, Grecia dejó de contar como poder político y cedió paso a las nuevas superpotencias emergentes: Roma, en la ribera europea del Mediterráneo, y Cartago, en la africana.

Finalmente Roma ocuparía el solar de los griegos y lo incorporaría como una provincia más de su imperio. Fue una mutua conquista porque, al propio tiempo, la superior cultura griega conquistó a los romanos, que acrecentaron y transmitieron este precioso legado a la civilización occidental.