Homero, un poeta griego del siglo –VIII, describió en su poema Ilíada la guerra entre la confederación de pueblos eolios y aqueos (los que habitaban la península e islas griegas) y la poderosa ciudad-estado de Troya, que resultó destruida. Todos recordamos la historia del famoso caballo de Troya ideado por el astuto Ulises para tomar la ciudad.

Durante mucho tiempo se pensó que todo el asunto era una mera invención del poeta, que Troya no existía. Hasta que un comerciante alemán enriquecido, Heinrich Schliemann (1822-1890), se empeñó en buscar Troya a sus expensas. Indiferente a la rechifla del mundo académico, nuestro arqueólogo aficionado excavó la colina de Hissarlik, en la costa turca, un promontorio desde el que se domina la boca del estrecho de los Dardanelos, el lugar ideal para instalar un fielato y cobrar derecho de paso, porque en aquel punto ha discurrido y discurre un intenso comercio desde que el mundo es mundo.[99]

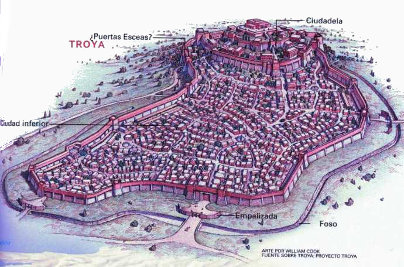

El visionario Schliemann desmontó aquel pedregal con la Ilíada en la mano ¡y encontró Troya! Bueno, en realidad encontró nueve Troyas, o sea, nueve ciudades superpuestas que se habían sucedido, cada una edificada sobre las ruinas de la anterior, en un periodo que abarca desde el –2500 hasta el –400.[100]

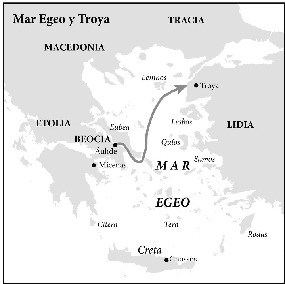

Ahora, a toro pasado, es fácil señalar por qué Troya tenía que estar donde Schliemann la buscó. Desde aquella privilegiada posición se dominan los accesos al mar Negro (el Ponto Euxino de los griegos). En aquel punto del estrecho de los Dardanelos se producen violentas corrientes desde el mar de Mármara hasta el Egeo. Además, en verano (la mejor estación para navegar) soplan vientos contrarios, de este a oeste. Las naves debían refugiarse en el puerto de Troya y aguardar a que cambiara el viento antes de aventurarse por el estrecho o (lo más plausible) desembarcaban las mercancías y las transportaban por tierra, a través de la llanura troyana, hasta el mar de Mármara, desde el que, nuevamente embarcadas, podían continuar el viaje.

O sea: Troya controlaba el tráfico comercial por los Dardanelos y obligaba a pagar derechos de paso a los comerciantes micénicos. Debió de ser un gran negocio hasta que a los micénicos se les inflaron las narices y decidieron destruir la ciudad que los sangraba.

Esta explicación tan prosaica no resulta nada literaria, por eso Homero prefirió cantar que la guerra de Troya se desencadenó por un asunto de cuernos: el hijo del rey Príamo de Troya, el joven y apuesto Paris, había seducido a la mujer del rey aqueo Menelao (la bella Helena, que estaba como un queso). El marido cornudo logró que su hermano Agamenón, rey de Micenas, persuadiera a los otros reyes aqueos para aunar fuerzas contra Troya.

Como novela está bien y es mucho más efectivo que explicar que los aqueos estaban hartos de pagar derechos de paso a los troyanos y decidieron unirse para acabar con ellos. Un puro asunto de negocios (como casi todo en la historia; apena reconocerlo).

Los aqueos sitiaron Troya (quizá aprovechando que un reciente terremoto había maltratado sus defensas), la asaltaron y la arrasaron. Es probable que de las Troyas sucesivas de la acrópolis la homérica sea la Troya VII A (hacia –1200), porque en ella se ha encontrado un espeso estrato de cenizas (prueba de un incendio devastador), además de restos carbonizados de esqueletos, armas y depósitos de proyectiles de honda.

La ruina quedó abandonada por un tiempo. Años después se asentó sobre ella la Troya siguiente, más pobre, con pobladores procedentes de los Balcanes.

Con intermitencias, Troya estuvo poblada hasta época bizantina, en el siglo XIV, y después se perdió su noticia hasta que Schliemann se puso a soñar con ella, con Homero abierto sobre el regazo.

La Troya homérica.