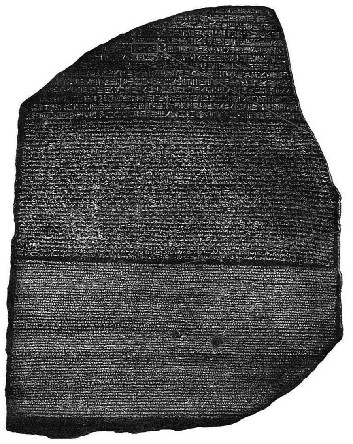

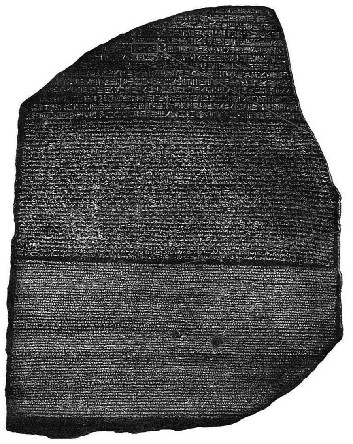

Piedra de Rosetta.

El Nilo era un río milagroso: cada año, entre junio y septiembre, experimentaba una gran crecida y se desbordaba.[66] Meses después, cuando el agua se retiraba, la tierra quedaba encharcada y cubierta de una capa de limo negro que resultaba ser puro mantillo, un excelente fertilizante natural sobre el que, con ayuda del infatigable sol, se criaban excelentes cosechas de cereal (trigo y cebada), legumbres (lentejas y garbanzos), hortalizas (lechugas, ajos, cebollas…) y frutas (dátiles, uvas, higos, granadas, aceitunas…). No había en el mundo una tierra que ofreciera tanto por tan poco. Casi no había más que sembrar y recoger. Por eso Egipto fue el país más rico del mundo antiguo, un regalo del Nilo, como lo llama Heródoto.[67]

En este privilegiado valle surge hacia el año –6000 una miríada de poblados agrícolas que acaban agrupándose en dos Estados: el Alto Egipto (Ta Shemau) y el Bajo Egipto (Ta Mehu). En las diademas de los faraones observamos una cabeza de buitre y una cobra, emblemas de los dos Egiptos. También lo son el cayado y el espantamoscas que los faraones sostienen cruzados sobre el pecho en la pose ceremonial. Las tradiciones y los símbolos se transmitían inalterables a través de los milenios. El primer rey o faraón (Menes o Narmer, –3150) unió los dos Egiptos en uno solo que llegó a alcanzar seis o siete millones de habitantes y, a pesar de muchos avatares (guerras, anarquía, invasiones), conservó su independencia y su personalidad durante veinticinco siglos.[68]

La misma estabilidad se observa en la sociedad: en el nivel superior el faraón, dios encarnado, servido por una aristocracia que administra, defiende y legisla. En el siguiente nivel, un pueblo dócil conformado con trabajar de sol a sol para sostener al Estado y sufragar los lujos de los poderosos. El firme engrudo que une esas piezas es una casta sacerdotal que mantiene al pueblo sometido con la promesa de una vida mejor después de este transitorio valle de lágrimas.[69]

El reparto de las aguas, la recaudación de tributos y el almacenamiento y distribución de los excedentes requería una compleja burocracia. «Cuando una sociedad dispone de más bienes de los necesarios para el día a día, necesita números», observa Gordon Childe. Los escribas (así llamamos a los contables egipcios) idearon trucos mnemotécnicos, en un principio dibujos estilizados, los jeroglíficos, que más tarde se transformarían en signos abstractos para representar sílabas.[70] Del silabario al alfabeto hay sólo un paso. Lo que al principio servía para asentar los tributos y la contabilidad de los almacenes reales, se extendió después a la narración de las hazañas del faraón y las fantasías de los sacerdotes. Esta difícil escritura se perdió con la decadencia de Egipto, pero afortunadamente el francés Champollion, uno de los científicos franceses que acompañaron a Napoleón en su campaña egipcia, logró descifrarlo con ayuda de una losa de basalto, la Piedra de Rosetta, en la que un mismo texto se repite en demótico, griego y jeroglífico. La piedra se encuentra hoy en el Museo Británico (¿dónde si no?).

Los cultivos del Nilo garantizaban sobradamente el suministro de pan y cerveza (zythum), los alimentos básicos del egipcio, y dejaban tiempo libre a la población más acomodada para que se dedicara a otras cosas, al arte, al pensamiento y al gozo de vivir.

Piedra de Rosetta.