Capítulo 20

Aquella Navidad les sorprendió con menos dinero aún que la anterior, pero fue más divertida por los Fernand. En Francia la celebración principal no es el día de Navidad sino la víspera de Año Nuevo, cuando a todos los niños se les deja estar levantados hasta medianoche, y hubo una cena especial con intercambio de regalos en casa de los Fernand. Anna había empleado parte de sus ahorros en comprarle chocolate al gato blanco, y después de cenar, en vez de jugar con Max y Francine, se quedó en el cuarto de estar para darle pedacitos de chocolate que iba poniéndole en el suelo. Mamá y madame Fernand estaban lavando los platos en la cocina, y papá y monsieur Fernand estaban bebiendo coñac y, arrellanados en dos sillones, se entregaban a una de sus conversaciones interminables.

Aquella Navidad les sorprendió con menos dinero aún que la anterior, pero fue más divertida por los Fernand. En Francia la celebración principal no es el día de Navidad sino la víspera de Año Nuevo, cuando a todos los niños se les deja estar levantados hasta medianoche, y hubo una cena especial con intercambio de regalos en casa de los Fernand. Anna había empleado parte de sus ahorros en comprarle chocolate al gato blanco, y después de cenar, en vez de jugar con Max y Francine, se quedó en el cuarto de estar para darle pedacitos de chocolate que iba poniéndole en el suelo. Mamá y madame Fernand estaban lavando los platos en la cocina, y papá y monsieur Fernand estaban bebiendo coñac y, arrellanados en dos sillones, se entregaban a una de sus conversaciones interminables.

Papá parecía muy interesado en lo que estaban hablando, y Anna estaba contenta porque desde aquella mañana, en que había llegado una postal del tío Julius, había estado todo el día callado y tristón. A lo largo del año habían llegado postales del tío Julius a intervalos irregulares, y, aunque nunca había en ellas verdaderas noticias, siempre estaban llenas de cariño. A veces ponía chistes, y siempre había mensajes para «tía Alicia», a los que papá respondía. Esta tarjeta iba dirigida a Anna, como de costumbre, pero no mencionaba en ella a la «tía Alicia»; ni siquiera había felicitación de Año Nuevo. En lugar de eso, al dorso de una fotografía de unos osos, el tío Julius no había escrito más que: «Cuanto más veo a los hombres, más amo a los animales». Ni siquiera había firmado con sus iniciales, como solía hacer, pero supieron que era de él por su letra bonita y pulcra.

Papá la había leído sin decir palabra, y luego la había puesto con las demás postales y cartas del tío Julius, que guardaba cuidadosamente en el cajón de su mesa. Apenas había hablado durante el resto del día, y ahora daba gusto verle tan animado como monsieur Fernand.

—Pero ustedes viven en un país libre —estaba diciendo—. ¡Eso es lo único que importa!

—Sí, pero… —dijo monsieur Fernand, y Anna se dio cuenta de que estaba otra vez preocupado por la Depresión.

La Depresión era lo único capaz de quitarle el buen humor a monsieur Fernand, y aunque Anna había preguntado varias veces qué era, nadie se lo había sabido explicar. Era algo que había ocurrido en Francia, y significaba que había menos dinero para todos y menos puestos de trabajo, y había hecho que a algunos colegas de monsieur Fernand les despidieran del periódico. Cada vez que monsieur Fernand hablaba de la Depresión, papá le recordaba que vivía en un país libre, y en esta ocasión, quizá debido a lo del tío Julius, papá estaba más elocuente que de costumbre.

Monsieur Fernand estuvo un rato discutiendo con él, y luego de repente se echó a reír.

Sobresaltado por el ruido, el gato abrió la boca y se le cayó un pedacito de chocolate. Cuando Anna alzó los ojos, monsieur Fernand estaba rellenando la copa de papá y dándole palmaditas en el hombro.

—¡Tiene gracia —decía— que usted se empeñe en señalar los aspectos más positivos de la situación, teniendo como tiene más quebraderos de cabeza que nadie!

Entonces mamá y madame Fernand volvieron a la habitación y pronto fue medianoche, y todos, hasta los niños, brindaron por el nuevo año.

—¡Feliz 1935! —exclamó monsieur Fernand, y todos repitieron: «¡Feliz 1935!».

—Por nosotros y por todos nuestros amigos —dijo papá en voz baja, y Anna supo que estaba pensando en el tío Julius.

En febrero mamá cogió la gripe, y justo cuando empezaba a ponerse mejor dio la mala suerte de que la portera enfermara de una pierna. Desde que se fue Grete, mamá hacía ella sola casi toda la limpieza, pero la portera subía una hora todas las mañanas para ayudarla en lo más pesado. Ahora le quedó todo a mamá. Nunca le habían gustado las tareas de la casa; además, estaba tristona, como se suele estar después de la gripe, y el peso de toda la limpieza, la cocina, la colada, la plancha y la costura le resultaba agobiante. Anna y Max se encargaban de algunas cosas, como hacer la compra y vaciar el cubo de la basura, pero lógicamente casi todo el trabajo recaía sobre mamá, y ella no paraba de lamentarse.

—Guisar no me importa —decía—, pero es el estar siempre lavando, planchando y remendando: ¡se tarda tanto y no se acaba nunca!

Papá no era ninguna ayuda. No tenía ni idea de lo que había que hacer en una casa, y, cuando mamá se quejó de lo que le cansaba planchar las sábanas, pareció quedarse verdaderamente atónito.

—¿Pero por qué te molestas en hacer eso? —preguntó—. Si de todos modos se vuelven a arrugar al usarlas.

—¡Oh, tú no entiendes nada! —exclamó mamá.

Para colmo, Omamá proyectaba una visita a la tía abuela Sarah, y mamá quería que la casa estuviera bonita para cuando fuese a verla. Pero mientras limpiaba las habitaciones —y las limpiaba con una ferocidad a la que nunca las habían sometido ni Grete ni la portera— se acumulaba la ropa para lavar, y mientras preparaba comidas buenas y baratas el montón de ropa para coser crecía sin parar. Como papá parecía totalmente incapaz de comprender sus dificultades, mamá daba la impresión de pensar que él tenía la culpa, y una tarde tuvieron una discusión.

Mamá estaba intentando zurcir una camiseta vieja de Anna, y lamentándose bastante porque para cuando acabara con eso la estaba esperando un montón de calcetines y fundas de almohada.

Entonces intervino papá.

—No me vas a decir que eso que estás haciendo no es innecesario —dijo—. ¡No puede haber verdadera necesidad de remendar la ropa interior de los niños, cuando no la va a ver nadie!

Podía haberse imaginado, pensó Anna, que aquello desencadenaría una explosión.

—No tienes ni idea…, pero ni idea… —gritó mamá—, de todo el trabajo que tengo que hacer. ¡Me mato a lavar, guisar, planchar y zurcir, y lo único que a ti se te ocurre es decir que no es necesario!

—¡Sólo por lo mucho que te quejas! —dijo papá—. Al fin y al cabo, otras personas se las arreglan. Mira madame Fernand.

Eso provocó otro estallido.

—¡A madame Fernand le encanta el trabajo de la casa! —vociferó mamá—. Y además tiene asistenta todos los días y máquina de coser. ¡Mira esto! —exclamó, agitando en el aire una funda de almohada con un desgarrón—. Esto ella lo podría coser en dos minutos, mientras que a mí me llevará por lo menos media hora. ¡Si eres capaz de compararme con ella, es que no tienes ni idea de lo que estás hablando!

Papá se quedó cortado ante esa vehemencia. Él quería a mamá, y sentía muchísimo verla disgustada.

—Sólo he querido decir —dijo— que, para una persona inteligente como tú, debe haber maneras de simplificar…

—¡Entonces ve a preguntarle a madame Fernand! —gritó mamá—. ¡A mí lo único que me han enseñado es a tocar el piano! —Y se fue dando un portazo.

Al día siguiente, cuando Anna volvía del colegio, se encontró con papá en el ascensor. Llevaba una caja grande de madera con un asa.

—¿Qué es eso? —preguntó Anna, y papá dijo: «Un regalo para mamá».

Anna estaba ansiosa por saber lo que era y casi no podía esperar a que lo abriesen, pero a mamá se le cayó el alma a los pies cuando lo vio.

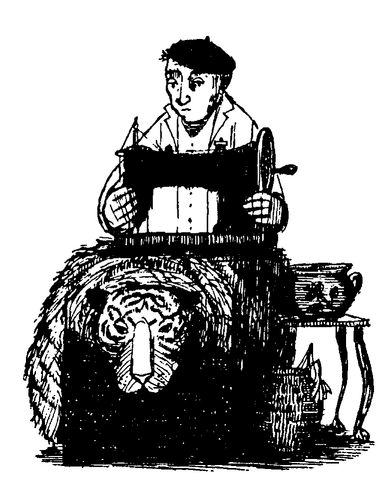

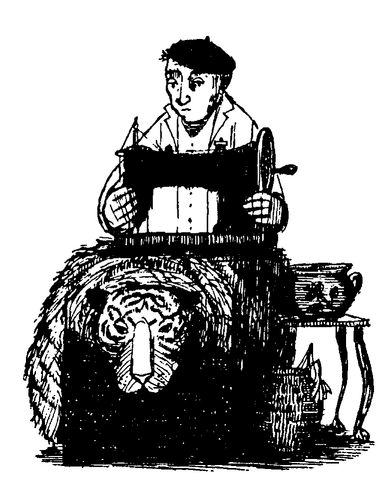

—No me digas que has comprado… —empezó, mientras papá levantaba la tapa y anunciaba orgulloso: «¡Una máquina de coser!».

No se parecía en nada a la máquina de coser de madame Fernand, pensó Anna. La de madame Fernand era plateada, pero ésta era negra grisácea y tenía una forma muy extraña.

—Por supuesto que no es nueva —dijo papá—, y quizá haga falta limpiarla. Pero así podrás zurcir las almohadas y los calcetines, y hacer la ropa de los niños sin preguntarle a madame Fernand…

—Yo no sé hacerles la ropa —dijo mamá—, y no se pueden zurcir calcetines con una máquina de coser.

Parecía absolutamente horrorizada.

—Bueno, pues lo que se haga con una máquina de coser —dijo papá.

Todos se quedaron mirando aquella cosa de encima de la mesa. No parecía, pensó Anna, capaz de hacer nada.

—¿Cuánto te ha costado? —preguntó mamá.

—Por eso no te preocupes —dijo papá—. Hoy me han pagado por aquel artículo extra que escribí para el Diario Parisino.

—¡Pero si nos hacía falta ese dinero! —gritó—. ¿No te acuerdas? Hay que pagar el alquiler y la cuenta del carnicero, y Anna necesita zapatos nuevos. ¡Dijimos que los compraríamos con el dinero del articulo!

Papá puso cara de aflicción. Estaba claro que no se había acordado de nada de eso, pero antes de que mamá pudiera decir nada más sonó el timbre y Anna salió a abrir. Era madame Fernand. Con la emoción de la máquina de coser, a todos se les había olvidado que iba a ir a tomar el té.

—¡Mire! —exclamaron mamá y papá, pero en tonos de voz muy diferentes, cuando Anna la hizo pasar al comedor.

Madame Fernand contempló la máquina con expresión de incredulidad.

—¿De dónde la han sacado? —preguntó—. ¡Debe haber sido del arca de Noé!

—¿Tan vieja es? —dijo papá. Madame Fernand inspeccionó la máquina más de cerca.

—¿La han comprado? —preguntó, aún estupefacta.

—¡Naturalmente! —dijo papá.

—Pero es que la placa de la aguja… está rota —dijo madame Fernand—. Y todo el eje está torcido para un lado…, como si se hubiera caído…, así que esto no puede funcionar.

Observó unas señales en relieve que aparecían sobre un costado de la máquina y las frotó con el pañuelo. Poco a poco fueron saliendo unas cifras de debajo de la suciedad. Formaban una fecha: 1896. Madame Fernand se volvió a guardar el pañuelo en el bolsillo.

—Como antigüedad puede ser interesante —dijo firmemente—, pero como máquina de coser hay que devolverla a la tienda.

Papá todavía no podía creer que su maravilloso regalo no sirviera para nada.

—¿Está segura? —preguntó.

—Segurísima —dijo madame Fernand—. Llévesela ahora mismo y dígales que le devuelvan el dinero.

—¿Y entonces yo podré tener zapatos nuevos? —preguntó Anna. Sabía que no era el mejor momento para mencionarlo, pero los viejos estaban muy usados, aparte de que le hacían daño en el dedo gordo, y hacía tiempo que tenía la ilusión de un par nuevo.

—Sí, sí —dijo mamá con impaciencia, pero papá titubeaba aún.

—Espero que lo acepten —dijo—. El hombre que me la vendió no parecía muy amable.

—Yo iré con usted —dijo madame Fernand—. Quiero ver ese sitio donde venden máquinas de coser de museo —y Anna fue también con ellos.

En la tienda no vendían sólo máquinas de coser, como Anna se había imaginado, sino toda clase de cosas diversas, desde sillas viejas y mesitas desvencijadas hasta cuadros agrietados. Habían sacado algunas de aquellas cosas a la calle, y un hombrecito mal vestido estaba muy atareado extendiendo una piel de tigre medio pelada sobre una cómoda que había en el medio. Cuando vio a papá, sus ojos, que eran extrañamente claros, se semicerraron.

—Buenas tardes —dijo papá cortésmente, como siempre—. Hoy mismo le he comprado esta máquina de coser, pero me temo que no funcione.

—¿No? —dijo el hombre, pero no pareció muy sorprendido.

—No —dijo papá—. Así que se la he vuelto a traer.

El hombre no dijo nada.

—Y le agradecería que tuviera la bondad de devolverme el dinero.

—¡Ah, no! —dijo el hombre—. Eso no puede ser. Un trato es un trato.

—Pero la máquina no funciona —dijo papá.

—Mire, señor —dijo el hombre, abandonando momentáneamente la piel de tigre—. Usted vino y compró una máquina de coser. Ahora ha cambiado de opinión y quiere que le devuelva el dinero. Bueno, pues yo no trabajo así. Un trato es un trato, y no hay más que hablar.

—Estoy de acuerdo en que un trato es un trato —dijo papá—. Pero la máquina está rota.

—¿Dónde?

Papá señaló vagamente.

El hombre no hizo ni caso.

—Cosillas averiadas —dijo—. No le costará casi nada sustituirlas. Al fin y al cabo, no esperará usted que sea perfecta…, al precio que ha pagado por ella.

—No, claro que no —dijo papá—; pero, en vista de que no funciona, ¿no cree usted que debería quedarse con ella otra vez?

—No señor —dijo el hombre.

Papá parecía no saber qué otra cosa decir, y Anna se veía ya despidiéndose de sus zapatos nuevos. Sabía que papá había sido engañado, pero también sabía que había actuado con su mejor intención, y que no era la clase de persona capaz de obligar al vendedor a devolver el dinero. Anna dio un suspiro; pero no había contado con madame Fernand.

—¡Oiga usted! —gritó madame Fernand, tan fuerte que varios transeúntes se volvieron a mirarla—. Ha vendido usted a este señor una ruina de máquina de coser, dándole a entender que funcionaba. Eso es un delito penado por la ley. Sepa usted que lo voy a poner en conocimiento de la policía inmediatamente, y no me cabe ninguna duda de que les interesará mucho toda la demás chatarra que tiene usted aquí.

—¡Señora…, por favor! —exclamó el hombre, que ahora de pronto tenía los ojos muy abiertos.

—¡No me va usted a decir que todo esto lo ha adquirido honradamente! —gritó madame Fernand, dándole un tirón despectivo a la piel de tigre—. ¡Su negocio no tiene nada de honrado! Cuando la policía haya acabado con usted, mi marido, que es periodista, le denunciará a usted en su periódico…

—¡Por favor, señora! —volvió a exclamar el hombre, metiéndose la mano en el bolsillo—. ¡Todo por un pequeño malentendido!

Y apresuradamente le dio a papá unos billetes sacados de su cartera mugrienta.

—¿Es esa cantidad? —preguntó madame Fernand severamente.

—Así parece —dijo papá.

—Entonces vámonos —dijo ella.

Sólo habían dado unos pasos cuando el hombre de la tienda les alcanzó corriendo.

«¿Qué pasaría ahora?», pensó Anna nerviosamente.

El hombre señaló como disculpándose.

—Perdone usted, señor, si no le molesta —dijo.

Papá bajó la vista y descubrió que todavía iba cargando con la máquina de coser. Rápidamente la dejó en el suelo.

—Le ruego que me disculpe —dijo—. Habrá sido que estaba un poco despistado.

—Por supuesto, señor. Es muy natural, señor —dijo el hombre sin ninguna convicción.

Cuando Anna se volvió a mirar un momento después, estaba colocando melancólicamente la máquina de coser encima de la piel de tigre.

Acompañaron a madame Fernand a la estación del Metro.

—Y a ver si no hacemos más tonterías con máquinas de coser —dijo antes de separarse de ellos—. Saben ustedes que pueden pedirme la mía siempre que quieran. Y dile a tu madre —añadió dirigiéndose a Anna— que mañana iré por ahí a echarle una mano en la costura.

Miró a papá con una especie de admiración.

—Vaya pareja —dijo—. ¡No creo que haya nadie con menos sentido práctico que ustedes dos!

Anna y papá volvieron a casa andando. Hacía frío, pero el cielo era de un azul claro y luminoso, y aunque todavía no había indicio alguno de la primavera se notaba que no estaba muy lejos. Aquella mañana Anna había sacado un siete en el dictado: sólo tres faltas. El dinero de sus zapatos nuevos iba seguro en el bolsillo de papá. Se sentía muy feliz.

Aquella Navidad les sorprendió con menos dinero aún que la anterior, pero fue más divertida por los Fernand. En Francia la celebración principal no es el día de Navidad sino la víspera de Año Nuevo, cuando a todos los niños se les deja estar levantados hasta medianoche, y hubo una cena especial con intercambio de regalos en casa de los Fernand. Anna había empleado parte de sus ahorros en comprarle chocolate al gato blanco, y después de cenar, en vez de jugar con Max y Francine, se quedó en el cuarto de estar para darle pedacitos de chocolate que iba poniéndole en el suelo. Mamá y madame Fernand estaban lavando los platos en la cocina, y papá y monsieur Fernand estaban bebiendo coñac y, arrellanados en dos sillones, se entregaban a una de sus conversaciones interminables.

Aquella Navidad les sorprendió con menos dinero aún que la anterior, pero fue más divertida por los Fernand. En Francia la celebración principal no es el día de Navidad sino la víspera de Año Nuevo, cuando a todos los niños se les deja estar levantados hasta medianoche, y hubo una cena especial con intercambio de regalos en casa de los Fernand. Anna había empleado parte de sus ahorros en comprarle chocolate al gato blanco, y después de cenar, en vez de jugar con Max y Francine, se quedó en el cuarto de estar para darle pedacitos de chocolate que iba poniéndole en el suelo. Mamá y madame Fernand estaban lavando los platos en la cocina, y papá y monsieur Fernand estaban bebiendo coñac y, arrellanados en dos sillones, se entregaban a una de sus conversaciones interminables.