Capítulo 16

Habían transcurrido unas semanas desde que Anna empezara a ir al colegio cuando, un jueves por la tarde, fue con mamá a ver a la tía abuela Sarah. La tía abuela Sarah era hermana de Omamá pero se había casado con un francés, ya fallecido, y llevaba treinta años viviendo en París. Mamá, que no la había visto desde que era pequeña, se puso su mejor ropa para la ocasión. Parecía muy joven y guapa con su abrigo bueno y su sombrero azul con velo, y, según iban andando por la avenida Foch hasta donde vivía la tía, varias personas se volvieron a mirarla.

Habían transcurrido unas semanas desde que Anna empezara a ir al colegio cuando, un jueves por la tarde, fue con mamá a ver a la tía abuela Sarah. La tía abuela Sarah era hermana de Omamá pero se había casado con un francés, ya fallecido, y llevaba treinta años viviendo en París. Mamá, que no la había visto desde que era pequeña, se puso su mejor ropa para la ocasión. Parecía muy joven y guapa con su abrigo bueno y su sombrero azul con velo, y, según iban andando por la avenida Foch hasta donde vivía la tía, varias personas se volvieron a mirarla.

Anna también se había puesto lo mejor que tenía. Llevaba el jersey que le había hecho mamá, los zapatos y los calcetines nuevos y la pulsera del tío Julius, pero la falda y el abrigo le quedaban horriblemente cortos. Mamá suspiró, como siempre, al verla con las cosas de salir.

—Le tendré que pedir a madame Fernand que haga algo con tu abrigo —dijo—. Si sigues creciendo, va a llegar un momento en que no te tape ni las bragas.

—¿Qué podría hacer madame Fernand? —preguntó Anna.

—No sé…, unirle un poco de tela alrededor del bajo, o algo así —dijo mamá—. ¡Ojalá supiera yo hacer esas cosas, como ella!

Mamá y papá habían ido a comer con los Fernand la semana anterior, y mamá había vuelto rebosante de admiración. Además de ser una excelente cocinera, madame Fernand se hacía toda su ropa y la de su hija. Había retapizado un sofá y le había hecho un bonito batín a su marido. Hasta le había hecho un pijama porque él no encontraba en las tiendas el color que quería.

—Y lo hace todo con tal facilidad —dijo mamá, para quien coser un botón era una operación de envergadura—, como si no fuera trabajo.

Madame Fernand se había ofrecido también para colaborar en el vestuario de Anna, pero a mamá le había parecido que eso sería un abuso. Ahora, sin embargo, viendo a Anna salirse del abrigo en todas direcciones, cambió de opinión.

—Se lo diré —dijo—. Si me enseñara a hacerlo, tal vez me las pudiera arreglar yo sola.

Para entonces ya habían llegado a su destino. La tía abuela Sarah vivía en una casa grande apartada de la avenida. Para llegar al edificio tuvieron que cruzar un patio con árboles, y el portero que les indicó qué piso era iba vestido de uniforme con botones y trencillas dorados. El ascensor de casa de la tía era todo de cristales y las elevó rápidamente sin ninguno de los crujidos y estremecimientos a que Anna estaba acostumbrada. Una doncella con delantal blanco con volantes y cofia les abrió la puerta.

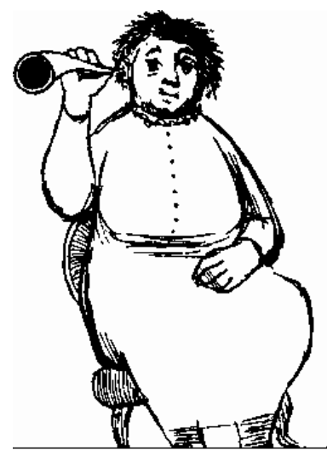

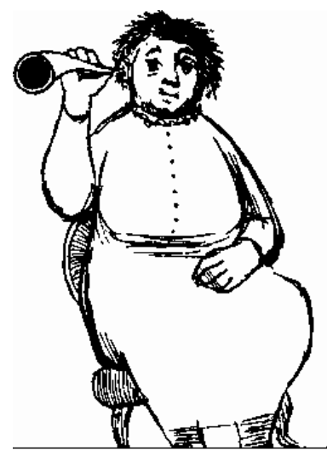

—Le diré a la señora que han venido ustedes —dijo la doncella, y mamá se sentó en una sillita de terciopelo mientras la doncella entraba en lo que debía ser el salón. Al abrir la puerta se oyó un zumbido de voces, y mamá puso cara de preocupación y dijo: «Espero que no hayamos venido en mal momento…». Pero casi al instante la puerta se volvió a abrir y la tía abuela Sarah salió corriendo a recibirlas. Era una señora anciana y obesa, pero se movía con paso tan ligero que por un momento Anna se preguntó si podría pararse al llegar a ellas.

—¡Nu! —exclamó la tía, rodeando a mamá con sus sólidos brazos—. ¡Conque por fin habéis venido! Hacía tantísimo tiempo que no te veía… y con todo lo que está pasando en Alemania. Pero tú estás a salvo y bien y eso es lo único que importa.

Se dejó caer sobre otra silla tapizada de terciopelo, desbordándose por todos los lados, y se volvió a Anna:

—¿Sabes que la última vez que vi a tu mamá no era más que una niña? Y ahora es ella quien tiene una niña. ¿Cómo te llamas?

—Anna —dijo Anna.

—Hannah…, qué bonito. Es un nombre judío —dijo la tía.

—No, Anna —dijo Anna.

—Ah, Anna. También es un nombre bonito. Tienes que perdonarme —dijo la tía, inclinándose peligrosamente hacia ella desde su sillita—, es que soy un poco sorda —su mirada abarcó a Anna por primera vez, y puso cara de asombro—. ¡Pero hija! —exclamó—. ¡Qué piernas tan largas tienes! ¿No tienes frío?

—No —respondió Anna—. Pero mamá dice que si sigo creciendo llegará un momento en que el abrigo no me tape ni las bragas.

Apenas habían salido las palabras de su boca cuando deseó no haberlas dicho. No era el tipo de cosa que se debía decir a una tía abuela casi desconocida.

—¿Cómo? —dijo la tía.

Anna sintió que se estaba poniendo colorada.

—Un momento —dijo la tía, y de repente, no se sabía de dónde, sacó un objeto en forma de trompeta que debía llevar sobre sí—. Ya está —dijo, poniéndose el extremo delgado, no en la boca, como Anna casi había esperado, sino en la oreja—. Repítelo ahora, hija mía…, muy alto…, a mi trompetilla.

Anna intentó desesperadamente inventar algo que pudiera decir en lugar de lo otro y que tuviera sentido, pero tenía la mente en blanco. No había escapatoria.

—¡Dice mamá —chilló a la trompetilla— que si sigo creciendo llegará un momento en que el abrigo no me tape ni las bragas!

Cuando apartó la cara notó que se había puesto como un tomate.

La tía abuela Sarah pareció sorprendida por un instante. Luego su cara se arrugó, y emitió un sonido que estaba a medio camino entre un jadeo y una risita.

—¡Tienes mucha razón! —exclamó, y sus ojos negros bailotearon—. ¡Tu mamá tiene mucha razón! Pero ¿cómo lo va a impedir, eh? —Y añadió, dirigiéndose a mamá—: ¡Qué hija tan graciosa tienes…, qué graciosa y qué simpática! —Y levantándose de la silla con sorprendente agilidad, dijo—: Ahora vais a pasar a tomar el té. Hay aquí algunas ancianitas que estaban jugando al bridge, pero en seguida me las quito de encima —y, emprendiendo un ligero galope, las precedió al salón.

Lo primero que llamó la atención a Anna de las ancianitas de la tía abuela Sarah fue que todas ellas parecían mucho más jóvenes que la tía. Eran como una docena, todas elegantemente vestidas y con sombreros complicados. Habían acabado ya de jugar al bridge —Anna vio las mesitas de juego apartadas junto a la pared—, y ahora estaban tomando té y sirviéndose pastitas que la doncella iba pasando en una bandeja de plata.

—Vienen todos los jueves —susurró la tía en alemán—. Las pobrecillas no tienen otra cosa que hacer. Pero son todas muy ricas, y me dan dinero para mis niños necesitados.

A Anna, aún no totalmente repuesta de su sorpresa ante las ancianitas de la tía abuela Sarah, le resultó todavía más difícil imaginársela con niños necesitados —o con niños de cualquier clase— pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre el problema, porque en ese momento mamá y ella estaban siendo presentadas a grandes voces.

—Mi sobrina y su hija, que han venido de Alemania —vociferó la tía abuela Sarah en francés, pero con fuerte acento alemán—. ¡Di bongsur! —susurro a Anna.

—Bonjour —dijo Anna.

La tía alzó las manos muy admirada.

—¡Fíjense en la niña! —gritó—. ¡Sólo hace unas semanas que está en París y ya habla francés mejor que yo!

Anna se vio en apuros para mantener esa impresión cuando una de las señoras intentó mantener una conversación con ella, pero no tuvo que hacer nuevos esfuerzos, porque la voz de la tía volvió a sonar atronadora.

—Hace muchos años que no veo a mi sobrina —vociferó—, y tenía grandes deseos de charlar con ella.

Ante esto las señoras se bebieron apresuradamente el té y empezaron a despedirse. Al estrecharle la mano a la tía dejaban caer algo de dinero en una caja que ella les acercaba, y la tía les daba las gracias. Anna se preguntó cuántos niños necesitados tendría la tía Sarah. Luego la doncella acompañaba a las señoras hasta la puerta, y por fin desaparecieron todas.

Se estaba a gusto sin ellas, pero Anna observó con pesar que la bandeja de plata de las pastitas había desaparecido junto con las señoras, y que la doncella estaba recogiendo las tazas vacías y llevándoselas. A la tía abuela Sarah se le debía haber olvidado su promesa de merienda. Estaba sentada en el sofá al lado de mamá, hablándole de sus niños necesitados. Al final resultó que no eran suyos de verdad, sino una obra de caridad para la cual estaba recogiendo dinero, y Anna, que por un instante se había imaginado a la tía rodeada de un montón de criaturas harapientas, se sintió defraudada. Se revolvió inquieta en su asiento, y la tía debió notarlo, porque inmediatamente interrumpió lo que estaba diciendo.

—Esa niña se aburre y tiene hambre —gritó, y añadió, dirigiéndose a la doncella—: ¿Se han ido todas las señoras?

La doncella replicó que sí.

—¡Pues entonces —gritó la tía— ya puede usted traer la merienda de verdad!

Momentos después, la doncella regresó tambaleándose bajo el peso de una bandeja cargada de pasteles. Debía haberlos de cinco o seis clases, además de un surtido de emparedados y pastas.

Había también una tetera de té reciente, chocolate y nata.

—A mí me gustan los pasteles —explicó la tía abuela Sarah en respuesta a la expresión de asombro de mamá—, pero a esas ancianitas no se les pueden ofrecer, están demasiado preocupadas por sus regímenes. Por eso me pareció mejor que merendásemos después que se hubieran ido.

Mientras hablaba puso en un plato una buena porción de flan de manzana, lo cubrió de nata y se lo pasó a Anna. «La niña tiene que comer», dijo.

Durante la merienda la tía abuela Sarah le estuvo haciendo preguntas a mamá sobre el trabajo de papá y el piso que ocupaban, y a veces mamá tenía que repetir sus respuestas a la trompetilla.

Mamá hablaba de todo muy alegremente, pero la tía no hacía más que menear la cabeza y decir: «¡Tener que vivir así…, un hombre tan distinguido…!». Conocía todos los libros de papá y compraba el Diario Parisino sólo por leer sus artículos. De vez en cuando miraba a Anna, diciendo: «¡Y la niña…, tan delgadita!», y le servía más pasteles.

Por fin, cuando ya nadie fue capaz de comer más, la tía abuela Sarah se levantó de detrás de la mesita de té e inició su trote acostumbrado hacia la puerta, haciendo señas a mamá y Anna de que la siguieran. Las condujo a otra habitación, que parecía estar totalmente llena de cajas de cartón.

—Mira —dijo—. Todo esto me han dado para mis niños necesitados.

Las cajas estaban llenas de cortes de tela de todos los colores y grosores.

—Una de mis ancianitas está casada con un fabricante de tejidos —explicó la tía—. Así que él es muy rico y me da todos los finales de tela que no quiere. Ahora a mí se me ocurre una idea: ¿por qué no se lleva la niña algunos retales? Al fin y al cabo son para los niños necesitados, y ella está tan necesitada como la mayoría.

—No, no —dijo mamá—, yo no puedo aceptar…

—¡Oh, siempre tan orgullosa! —dijo la tía—. La niña necesita ropa nueva. ¿Por qué decir que no?

Revolvió en una de las cajas y tiró de un tejido de lana grueso, de un bonito tono verde.

—Lo justo para un abrigo —dijo—, y luego necesita un vestido, y quizá una falda…

En un abrir y cerrar de ojos había hecho un montón de telas sobre la cama, y cuando mamá intentó negarse por segunda vez se limitó a exclamar: «¡Qué tontería! ¿Quieres que la policía te detenga a la niña por ir enseñando las bragas?».

Ante esto mamá, que de todos modos no había puesto mucha energía en sus protestas, tuvo que echarse a reír y ceder. La doncella recibió instrucciones de empaquetarlo todo, y cuando llegó la hora de marcharse mamá y Anna cargaron cada una con un paquetón.

—¡Muchas, muchísimas gracias! —gritó Anna a la trompetilla de la tía—. ¡Tenía muchas ganas de tener un abrigo verde!

—¡Que lo luzcas mucho! —gritó la tía abuela Sarah.

Salieron, y mientras caminaban en la oscuridad de vuelta a casa mamá y Anna fueron hablando todo el rato de los diferentes cortes de tela y lo que se podría hacer con ellos. En cuanto llegaron a casa mamá telefoneó a madame Fernand, que se alegró mucho y dijo que se lo llevaran todo el jueves siguiente para organizar una gran sesión de confección.

—¡Qué ilusión! —exclamó Anna—. ¡Qué ganas tengo de decírselo a papá! —Y justo en ese momento entraba papá. Anna le contó, muy emocionada, todo lo que había pasado—. Y me van a hacer un vestido y un abrigo —explicó atropelladamente—, y la tía abuela nos lo ha dado porque era para niños necesitados y dijo que yo estaba tan necesitada como la mayoría, y merendamos muy bien y…

Se interrumpió al ver la expresión que había en el rostro de papá.

—¿Qué significa todo esto? —preguntó papá a mamá.

—Es como te ha dicho Anna —dijo mamá, y había algo de cauteloso en su voz—. La tía Sarah tenía un montón de telas que le habían dado, y se empeñó en regalarle unas cuantas a Anna.

—Pero se las habían dado para niños necesitados —dijo papá.

—Bueno, eso no es más que un nombre —dijo mamá—. Ella se ocupa de varias obras de caridad…, es muy buena persona…

—¿Caridad? —dijo papá—. ¡Pero nosotros no podemos aceptar caridades para nuestros hijos!

—Oh, ¿por qué tienes que ser siempre tan retorcido? —gritó mamá—. ¡Es mi tía, y quiso regalarle a Anna unas telas…, y eso es todo!

—De verdad, papá, yo no creo que la tía haya querido molestarte —intervino Anna. Se sentía muy desgraciada, y casi deseaba no haber visto nunca las telas.

—Es un regalo de un pariente para Anna —dijo mamá.

—No —dijo papá—. Es un regalo de un pariente que hace obras de caridad… obras de caridad para niños necesitados.

—¡Muy bien, pues lo devolveremos, si es eso lo que quieres! —gritó mamá—. Pero ¿me quieres decir qué va a ponerse la niña? ¿Sabes a qué precios está la ropa de niños en las tiendas? ¡Mírala…, tú mírala!

Papá miró a Anna y Anna miró a papá. Quería la ropa nueva, pero no quería que papá se disgustara tanto. Tiró de su falda para que pareciera más larga.

—Papá… —dijo.

—Sí que pareces un poco necesitada —dijo papá. Tenía cara de estar muy cansado.

—No importa —dijo Anna.

—Sí —dijo papá—. Sí que importa —y manoseó el contenido de los paquetes—. ¿Es ésta la tela? —Anna asintió con la cabeza.

—Pues nada, aprovecha para que te hagan algo de ropa nueva —dijo papá—. Algo que te abrigue.

Y salió de la habitación.

Después de acostarse aquella noche, Anna y Max estuvieron hablando, ya con la luz apagada.

—Yo no sabía que fuéramos necesitados —dijo Anna—. ¿Por qué lo somos?

—Papá no gana mucho —dijo Max—. El Diario Parisino no puede pagarle mucho por sus artículos, y los franceses tienen sus propios escritores.

—En Alemania le pagaban muy bien.

—Sí.

Durante un ratito estuvieron en silencio. Luego Anna dijo:

—Tiene gracia, ¿verdad?

—¿El qué?

—Que pensábamos estar de vuelta en Berlín en menos de seis meses. Ya llevamos fuera más de un año.

—Ya lo sé —dijo Max.

De repente, y sin saber por qué, Anna recordó su casa de antes con tanta viveza que era casi como si la estuviera viendo. Recordó lo que se sentía al subir las escaleras, y la mancha que tenía la alfombra en el descansillo donde una vez se le había caído un poco de tinta, y cómo se veía el peral del jardín desde las ventanas. Las cortinas del cuarto de juguetes eran azules, y había una mesa pintada de blanco para escribir o dibujar encima, y Bertha, la doncella, lo limpiaba todo todos los días y había muchos juguetes… Pero no servía de nada pensar en ello, de modo que cerró los ojos y se durmió.

Habían transcurrido unas semanas desde que Anna empezara a ir al colegio cuando, un jueves por la tarde, fue con mamá a ver a la tía abuela Sarah. La tía abuela Sarah era hermana de Omamá pero se había casado con un francés, ya fallecido, y llevaba treinta años viviendo en París. Mamá, que no la había visto desde que era pequeña, se puso su mejor ropa para la ocasión. Parecía muy joven y guapa con su abrigo bueno y su sombrero azul con velo, y, según iban andando por la avenida Foch hasta donde vivía la tía, varias personas se volvieron a mirarla.

Habían transcurrido unas semanas desde que Anna empezara a ir al colegio cuando, un jueves por la tarde, fue con mamá a ver a la tía abuela Sarah. La tía abuela Sarah era hermana de Omamá pero se había casado con un francés, ya fallecido, y llevaba treinta años viviendo en París. Mamá, que no la había visto desde que era pequeña, se puso su mejor ropa para la ocasión. Parecía muy joven y guapa con su abrigo bueno y su sombrero azul con velo, y, según iban andando por la avenida Foch hasta donde vivía la tía, varias personas se volvieron a mirarla.