En Persia hay guardias de tráfico

hasta las cuatro de la mañana,

en ciudades tan silenciosas

como la muerte.[9]

LEO MATTHIAS

Posiblemente, alguien que no esté familiarizado con la biografía de Annemarie Schwarzenbach leerá Muerte en Persia, en primer lugar, como los apuntes muy personales, es decir, radicalmente autobiográficos, de un yo femenino asociado a la autora. El conocedor o la conocedora de su vida y obra, sin embargo, topará durante la lectura con nombres y hechos que le constan de las cartas u otros libros de la escritora, tales como Winter in Vorderasien o Bei diesem Regen.

En efecto, la mayoría de nombres y apellidos que aparecen en la obra corresponden a identidades reales: «Claude» es Claude Clarac, el marido de Annemarie Schwarzenbach; «Barbara», su amiga Barbara Hamilton-Wright; «Malraux», naturalmente, André Malraux; y «George» y «Van» son los arqueólogos estadounidenses George Carpenter Miles y Van W. Knox.[10] Los únicos nombres en clave son el del arqueólogo alemán «Richard» y el de «Eva», que encubren, muy probablemente, a los personajes de Karl Bergner[11] y Marieluise Regler, esposa del escritor y comunista alemán Gustav Regler[12], que también aparece en el texto, aunque no con este nombre. Gracias a las cartas que Schwarzenbach envió a Klaus Mann desde Persia,[13] podemos además comprobar la realidad de amplios pasajes de Muerte en Persia. Muchos aspectos de la obra, como la historia de «Yalé»,[14] pueden ser confirmados mediante esas misivas; otros, en cambio, se sustraen a la verificación.

En Muerte en Persia y también en una carta redactada en aquel país,[15] la propia Schwarzenbach otorga al género de su escritura el curioso apelativo de «diario impersonal». ¿Se trataría, pues, de apuntes autobiográficos en forma de diario? Bien mirado, carecen de un rasgo propio de ese género, a saber, la datación, que la autora sí emplea en Winter in Vorderasien, el «diario de un viaje». No obstante, al igual que este, muchos pasajes del texto sobre Persia se basan en anotaciones de diario, si bien no se ajusta a una cronología exacta de los acontecimientos.[16] A pesar de la gran confusión que causa la caracterización de «diario impersonal», esta define acertadamente la esencia del texto.

Si por «diario» entendemos, en principio, una sucesión cronológica de notas personales redactadas por un yo escribiente y aplicamos ese concepto a Muerte en Persia, el llamado diario se nos revela, en realidad, como un conglomerado de formas narrativas tales como la autobiografía, la crónica de viaje y el relato propiamente dicho. Este tipo de ficcionalización también tiene que ver, seguramente, con los distintos momentos que marcan la gestación del texto. Mientras que las primeras notas, hechas a modo de diario sobre acontecimientos del momento, fueron tomadas en agosto de 1935 en uno de los escenarios reales —el valle de Lahr, llamado «el valle afortunado»—, la versión definitiva no nace hasta varios meses después del regreso de la autora a Suiza, a saber, en Sils, entre enero y marzo de 1936. A esta versión Schwarzenbach le añade episodios que corresponden a otro estrato cronológico y vivencial, como, por ejemplo, la descripción de sus dos estancias anteriores en Persia o su visita a Moscú. Los dos capítulos del ángel aportan otro elemento de ficción, si bien este no se explícita ni argumental ni estructuralmente. Pero la ficcionalización decisiva no se produce hasta el momento de la escritura, cuando la autora traba y entremezcla en un solo relato las diferentes formas narrativas y estratos vivenciales y cronológicos mencionados.

Estamos ante un texto que, en la medida en que confiesa unos hechos, silencia otros, otorgando de este modo una dimensión adicional a la compleja relación entre autobiografía y ficción. A pesar de las «amargas ansias de confesión»,[17] la autora admite que «en ninguna parte se mencionan de forma inequívoca los motivos por los que un ser humano se deja arrastrar hasta Persia […] para sucumbir allí a innominadas tentaciones»[18] (la cursiva es mía). Y, ya en la «advertencia preliminar», reconoce que debería habernos ofrecido «una historia preliminar […] asequible a todos nosotros, que explicara los antecedentes del relato: solo así lograría satisfacer a los lectores y ofrecerle al editor un libro aceptable».[19] Que el silencio sobre los motivos de su(s) viaje(s) a Persia radica en el significado que ese país tiene para ella como espacio predilecto de su itinerancia y escritura, donde el carácter indefinido de lo ajeno constituye la «razón» verdadera y por tanto inenarrable de su escritura, es lo que procuraremos esclarecer en el contexto de las dos últimas partes de este ensayo. Que la no mención de los motivos del viaje y la falta de una historia preliminar se deben también a la biografía «exterior», y que ambos factores son igualmente importantes para comprender la desesperación del yo narrativo de Muerte en Persia es lo que pretendemos demostrar a partir de la relación de Schwarzenbach con cuatro personas cruciales en su vida; personas a cuya problemática no se alude en el texto, y cuyos nombres solo aparecen esporádicamente —como su marido, Claude Clarac, y la madre, Renée Schwarzenbach— o están ausentes, como es el caso de sus íntimos amigos Erika y Klaus Mann.

Aunque Muerte en Persia relata principalmente la tercera estancia de Schwarzenbach en ese país —de mayo a septiembre de 1935—, cuando acababa de casarse con Claude Clarac, este no aparece en el texto sino una única vez —como un fantasma— y solo es mencionado por su nombre de pila. Schwarzenbach se casó con él rápida y precipitadamente, y rápida y livianamente «se esfumó» él de su vida. Aunque supo imponerlo a pesar de la oposición de su familia, en particular de la madre, como único candidato matrimonial imaginable para ella —puesto que representaba la antítesis de un «ser enormemente ajeno por su enorme masculinidad»—,[20] la anhelada inmunidad que perseguía a través de ese enlace con un diplomático se reveló, apenas consumado, como una pompa de jabón.[21]

Ya en la primera carta que envió a Klaus Mann desde Persia, la recién casada manifestaba que, para ella, lo único que contaba era «la actividad de escribir», ¡y que lo «esencial» de la vida solo lo podía compartir con él y, sobre todo, con su hermana Erika![22] A pesar de residir en un sitio hermoso de Farmanieh, cerca de Teherán,[23] y de gozar de todos los privilegios materiales que suponía estar casada con un diplomático en un entorno marcado por la precariedad, Schwarzenbach se sentía aislada y desbordada por las obligaciones que su estatus comportaba. Cuando conoció a la muchacha turca «Yalé» y a Barbara Hamilton-Wright, acabó por distanciarse completamente de su marido, para separarse de él una vez que su estancia en Persia hubo terminado.

En cuanto a los Mann, Klaus, acusando todavía las secuelas emocionales del escándalo del Pfeffermühle [El Molinillo de Pimienta],[24] se sintió muy ofendido cuando recibió la noticia del compromiso de Schwarzenbach con Clarac, que le mereció el comentario siguiente: «Significaría probablemente la fin de l’amitié».[25] Y eso que Schwarzenbach, nada más regresar de Persia en diciembre de 1934, tomó partido por los dos amigos oponiéndose a su familia en la cuestión de El Molinillo de Pimienta. Como reacción ante la desconfianza de ambas «partes» intentó suicidarse a principios de 1935. Pero ni eso ni, mucho menos, su matrimonio, interpretado por los Mann como huida y «traición entre hermanos»,[26] lograron restablecer plenamente la confianza. Los juramentos de lealtad y manifestaciones de pesar por la amistad perdida[27] expresados por ella en sus cartas son aceptados por los dos amigos, pero cuando Erika Mann se entera del «escándalo de Teherán», del mal estado de salud de su amiga y de su inminente regreso a Suiza, no le concede perdón: «Supongo que vendrá precisamente para desencadenar más polémicas contra nosotros (con una visita rápida a nuestra casa y la consiguiente indignación de su madre). […] Más valdría que se quedara donde está».[28] Al parecer, la intimidad que había existido entre ella y los Mann nunca volvió a ser la misma, pese a los intentos de ambas partes por recuperarla.

Klaus Mann, el «marido del alma»[29] de Annemarie Schwarzenbach, proyecta visitarla en Persia, pero su «cada vez más deteriorado estado físico-psíquico» y «una epidemia de malaria en Teherán»[30] le hacen desistir de su propósito. No obstante, tras el regreso de ella medita sobre la posibilidad de una vida común con «la que tanto peligra», posibilidad de la que sin embargo duda a causa de la «excentricidad y falta de fiabilidad como persona —léase inconmensurabilidad—»[31] de la escritora. Caracterizándola de esta manera roza el misterio de quien vivió en Persia «el infierno de los estados inconmensurables»[32] y, horrorizado ante tal conclusión y ante su propio yo, Mann se responde a sí mismo: «Preferiría morirme en el acto antes que hacerlo».[33] Pero incluso Erika, guía y norte de Schwarzenbach, recurre a la terminología de su propio y oscuro desván de psiquiatra cuando, en vista de los sucesos inconmensurables protagonizados por la amiga en la lejanía, la llama «la desgraciada, la desquiciada, loca y cruel Annemarie».[34]

Es en la «advertencia preliminar» y en el capítulo dedicado a Rusia donde más claramente se ve hasta qué punto el impacto del escándalo de El Molinillo de Pimienta y las consiguientes discusiones con su familia y los Mann reavivaron el dilema fundamental entre compromiso social y búsqueda de la felicidad individual que acompaña la vida de Schwarzenbach. La autora no puede refutar la acusación de los dos amigos —quizá no verbalizada pero sí latente— de estar eludiendo las «cuestiones más candentes de la política» y de dar preferencia a su propia «necesidad de sosiego»; solo puede plantearla como exhortación a sí misma[35] en el marco del texto. No es capaz de luchar, pero tampoco puede contemplar los acontecimientos de la época como un mero espectador sin escrúpulos.

El peligro de distanciamiento, también en este punto, respecto a los Mann, geográficamente tan lejanos; la decepción por la cancelación de la anunciada visita de Klaus; las tristes noticias de este sobre el cierre de la revista Die Sammlung, patrocinada por ella; el suicidio de su amigo escritor René Crevel en el verano de 1935; la distancia interior que la separa de su marido, físicamente tan cercano…, todo ello agrava su desesperación latente y la convierte en «ausencia de esperanza». Así, la desolación de su aislamiento —tierra de nadie entre la madre y los Mann— se asimila cada vez más al inquietante vacío y carácter ajeno de Persia, escenario y foro de su más extrema (auto)alienación. Visto este trasfondo biográfico, la «muerte» adopta en Persia las más diversas facetas: la agonía de personas concretas («Yalé», Crevel), el final del amor y las esperanzas, la despedida de Europa y el ocaso de civilizaciones antiguas, el miedo ante la pérdida de la identidad propia y la separación de los amigos y de la madre.

Lo real y lo decisivo para Schwarzenbach es que la sombra de la madre se proyecta hasta Teherán y alcanza las páginas del libro para sellar la catástrofe (matrimonial) de la hija vaticinada por ella. La hija llora porque añora a la madre, llora de nostalgia del hogar y porque sabe que, a su regreso, este ya no existirá, es más: que no hay hogar alguno. Los obreros que cantan frente a la ventana del hospital[36] mientras construyen una casa son también por esta razón un suplicio para ella: la casa del exterior se levanta justo en el momento en que su frágil edificio interior amenaza con derrumbarse.

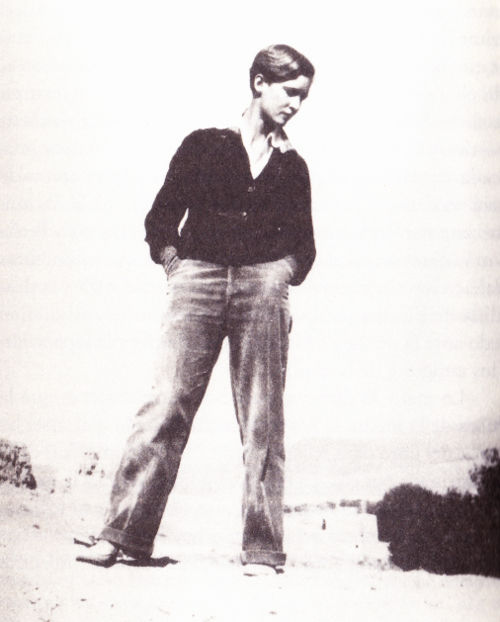

A. Schwarzenbach en Persépolis, 1934 (Friedrich Krefter/Roger Perret).