Había una vez una niña llamada Lan-may que vivía en China. Era la única niña de aquella familia china y tenía tres hermanos. Acababa de cumplir ocho años y era la más pequeña. Sus hermanos se llamaban Sheng, Tsan y Yung, Yung tenía nueve años, Tsan diez y Sheng trece.

Vivían todos juntos en una casa de ladrillo con el techo de tejas, y la casa estaba en un valle verde muy hermoso, cerca del gran río Yangtsé. El padre era granjero y sus campos descendían hasta la orilla del río, de modo que era también pescador. Se llamaba señor Wu. Como no le quedaba tiempo para pescar, porque tenía que ocuparse de la granja, había tendido una gran red de cuatro puntas y la había colgado de una larga vara de bambú. El que tenía un momento libre corría al borde del agua y tiraba de una cuerda, que hacía subir la red. Si había peces, bullían en el fondo de la red. Entonces los cogían con una red pequeña de mango largo. Si no había peces, el que había tirado de la cuerda la soltaba, y la red se sumergía de nuevo en las aguas amarillas del río.

Desde luego estaba también la señora Wu. Pero era una mujer silenciosa que sólo hablaba cuando le dirigían la palabra y tenía mucho trabajo con tantos muchachos y con el señor Wu. Tenía que alimentarlos, remendar sus vestidos y ocuparse de ellos sin cesar. Tenía tantísimo trabajo que le quedaba muy poco tiempo para hablar con Lan-may. Sheng, Tsan y Yung hablaban mucho con su padre cuando volvían de la escuela y cuando, los días de vacaciones, trabajaban en el campo. Pero nadie hablaba mucho con Lan-may. Algunas veces, el señor Wu parecía darse cuenta de su presencia y le decía:

—Ah, ¿eres tú, Lan-may? Ve a buscar mi pipa.

O Sheng decía:

—Lan-may, tú que no tienes nada que hacer, tráeme una taza de té.

O Tsan decía:

—Ya que no tienes trabajo, Lan-may, podrías dar de comer al cerdo.

O Yung decía:

—Lan-may, sólo eres una niña, tienes que barrer la casa.

Lan-may hacía todas estas cosas y esperaba que alguien le hablara, pero nadie hablaba nunca con ella. Tenía un gatito negro y blanco al que quería mucho y con el que hablaba a menudo, pero el gato sólo podía ronronear y esto llegaba a resultar monótono.

—Me gustaría no ser la única niña —le dijo un día Lan-may a su madre, que, como de costumbre, guardaba silencio—. Si hubiera otra niña, tendría alguien con quien hablar y no tendría que estar siempre callada.

—Está muy bien que las niñas estén calladas.

La señora Wu estaba desgranando unas habas y habló sin levantar los ojos.

—¿Por qué? —preguntó Lan-may.

—Para que sean mujeres calladas —dijo la señora Wu.

—¿Y por qué tienen que ser mujeres calladas?

—Para no aburrir a los hombres —dijo la señora Wu, apretando tan fuerte los labios que, Lan-may lo sabía bien, no habría modo de sacarle una palabra más,

—¿No podríamos tener otra niña? —preguntó Lan-may a su padre, cuando él volvió de los campos al anochecer.

—¿Una niña? —preguntó el señor Wu muy sorprendido—. ¿Qué íbamos a hacer con ella?

—Yo podría jugar —respondió Lan-may.

—Ya tienes edad de aprender a trabajar —dijo el señor Wu—, y por lo tanto no vale la pena tener otra niña.

Empezó a lavarse las manos y la cara en la jofaina de hierro blanco que estaba sobre una mesita, en la cocina, y Lan-may se dio cuenta de que no iba a decir nada más.

—¡Ah, por qué no serás una niña! —le dijo a Yung.

Yung era un chico muy travieso y acababa de tirar tan fuerte de la trenza de su hermana, que a Lan-may se le llenaron los ojos de lágrimas.

—¿Yo, una niña? —aulló, y estuvo riendo sin parar hasta que a Lan-may se le hizo un nudo en la garganta.

—¡Sí, sí, sí! ¡A mí me gustaría! ¡Estoy cansada de chicos!

En aquel momento, Sheng entró en la casa. Llevaba su traje más elegante, porque iba a la ciudad a vender huevos.

—Lan-may —dijo, apresuradamente—, he olvidado mirar sí había peces en la red. ¡Corre al río en mi lugar!

Y Lan-may se puso en camino. Tenía que obedecer a Sheng, porque era su hermano mayor.

—Si tuviera una hermana —pensaba con gesto enfurruñado mientras andaba—, podríamos ir juntas al río, y hablar, y tirar guijarros, y volver a hablar, y yo no estaría nunca sola.

Para colmo, encontró a Tsan mientras bajaba al río. Volvía de los campos y llevaba la azada al hombro.

—Lan-may —le gritó— ¡vuelve a casa para ayudarme a hacer una lanza!

—No tengo ganas de hacer una lanza. ¡Estoy harta de lanzas y de juguetes de chico!

Y se alejó sola apresurando el paso.

«¡Qué agradable sería —pensaba— tener una niña con la que jugar a las muñecas y a papas y mamas!».

En su casa tenía que jugar sola o jugar a batallas y a ladrones con sus hermanos, y, muy a menudo, estaba harta, sobre todo porque ninguno de los chicos quería ser el enemigo y tenía que serlo ella y porque todos querían ser los ladrones y ella tenía que dejarse robar; y cuando jugaban al escondite, tenía siempre que buscarlos.

Había llegado al borde del río. La gran red estaba profundamente sumergida en el agua huidiza y amarilla del Yangtsé. No tenía ninguna prisa y no la subió en seguida. Se sentó sobre la hierba de un verde muy vivo, espesa y suave, que crecía a lo largo de la orilla. Miró a su alrededor.

Todo era exactamente igual que siempre. En aquel lugar, el río era muy ancho y distinguía con trabajo la línea verde que formaba la tierra del otro lado del río. Se preguntó si el lado de allá se parecería al de aquí y si las gentes serían las mismas. Había oído decir que los que vivían más allá de las grandes extensiones de agua eran diferentes; los llamaban extranjeros. Nunca había visto ninguno, pero había oído hablar a personas que los habían visto, y era como escuchar cuentos de hadas. Los extranjeros del otro lado del agua, se decía, tenían la piel rosa y no morena, los ojos azules o verdes o grises y no negros, y sus cabellos, en lugar de ser negros, eran rojos, o amarillentos como la melena de un león, o castaños como el pelo de un perro. Cuando hablaban, había oído decir, su lenguaje era tan extraño que nadie podía entenderlo. Estaba lleno de «k-k-k» y de «f-f-f» y de «ss-ss-ss». Eso era al menos lo que había dicho el viejo buhonero, que había viajado una vez en barco hasta Shanghai para comprar telas extranjeras.

El cielo estaba muy azul sobre el agua amarilla y ella se preguntó cómo podría ser el cielo extranjero. ¿Sería también azul? ¿O sería, quizá, verde, o púrpura, o de cualquier otro color?

«No hay realmente nadie que pueda explicarme las cosas —pensó con tristeza—. Mi madre es una mujer callada, mi padre es un hombre ocupado y mis hermanos son todos chicos».

Al pensar en su padre, se acordó de que la había mandado al río para tirar de la red. Se levantó con esfuerzo, agarró la cuerda áspera y empezó a tirar de ella. ¿Y si hubiera un pez grande, o dos, o tres? ¿Intentaría alcanzarlos ella misma? ¿O correría a casa para avisar a su padre? ¡Pero los peces podían saltar fuera de la red durante su ausencia!

A medida que Lan-may tiraba, la red se hacía cada vez más pesada, y estuvo completamente segura de que contenía algo desacostumbrado. Salió despacio del agua. Aparecieron primero los cuatro ángulos atados a las varas de bambú, después los lados. Sólo el centro de la red, pesado, como un saco, estaba todavía sumergido.

—¡Debe ser un pez enorme! —gritó en voz alta.

Y tiró con todas sus fuerzas. Por fin, la red estuvo casi fuera del agua, después salió enteramente y ella pudo mirar el fondo.

No había rastro de peces grandes. En el fondo de la gran red cuadrada, yacía un pececillo, tan inmóvil como si estuviera muerto. Incluso su color no tenía nada de extraordinario. Era pardo y sin brillo.

«¿Cómo puede ser que este pez pese tanto?», pensó.

Naturalmente estaba tan decepcionada que estuvo a punto de dejar caer la red en el río, como hacía su padre cuando la red no contenía más que un pececillo.

«Tengo que ver por qué pesa tanto», decidió.

Ató, pues, fuertemente la cuerda alrededor de una estaca inclinada que su padre había hundido profundamente en el suelo con este fin, cogió la pequeña red de largo mango de bambú y, sosteniendo uno de los ángulos de la red grande, se inclinó, deslizó la red pequeña debajo del pez e intentó levantarlo.

Era tan pesado que lo logró con mucha dificultad. Ahora el pez estaba dentro de la red pequeña y el mango de bambú, largo y delgado, se doblaba cada vez que ella intentaba levantarla.

Se sentó en la orilla y se preguntó lo que tenía que hacer. Si iba a buscar a su padre, podía llegar alguien mientras y llevarse el pez. Su padre creería entonces que aquello no era más que un sueño absurdo. Se inclinó sobre la pequeña red tanto como pudo y observó fijamente el pez. Yacía inmóvil, como muerto. ¿Estaría muerto de verdad? Quizá debiera dejar caer la red en el río para ver lo que pasaba.

Pero ahora se dio cuenta de que no tenía necesidad de levantar el pez, bastaba que dejara flotar la pequeña red de madera sobre el agua, mientras hacía descender la red grande, después sólo tendría que atraerlo hasta ella. Lo hizo con mucho cuidado: soltó la cuerda hasta que la red estuvo de nuevo en el agua, pero a poca profundidad, y, cuando la red pequeña flotó, tiró de ella y arrastró así el pez hasta la orilla.

El pez yacía al fondo de la redecilla, inmóvil y tranquilo.

Ahora que lo tenía cerca, se dio cuenta de que no era un pez como los otros. Tenía la forma de un dragón chiquitín. Tenía, en lugar de aletas, cuatro pequeñas garras al extremo de unas patas muy cortas, y su cola era larga y retorcida.

—Es un pez-dragón —pensó, y estaba muy emocionada.

Había oído hablar de esa clase de peces, pero nunca había visto ninguno. Se decía que traían suerte. ¿Pero, dónde estaba la suerte? Levantó los ojos al cielo, estaba tan tranquilo y tan azul como siempre. Miró el río; las aguas amarillas corrían veloces, como de costumbre. Miró la hierba, que se erguía, inmóvil y cálida, hacia el sol. Pero ahora distinguió unas flores azules que no había descubierto antes. Y cuando miró de nuevo el río, vio que unos patos salvajes descendían sobre el agua y se ponían a nadar. Y al mirar de nuevo el cielo, vio que un gran pájaro blanco, parecido a una garza, cruzaba por él lentamente, y la garza es otro signo de buena suerte.

Ahora estaba completamente segura de que iba a pasar algo. Se puso a mirar a su alrededor. Inmediatamente, vio a una niñita que bordeaba la orilla del río y venía hacia ella. Quedó petrificada de asombro, porque aquella niña no era una niña como las demás. Lan-may se fijó primero en su ropa. Lan-may llevaba un pantalón y una chaqueta corta de flores rosas; llevaba en los pies unos zapatos de satén negro que le hizo su madre. Los cabellos de Lan-may iban anudados en una trenza apretada y le caían en flequillo sobre la frente. Pero aquella niña llevaba un vestido con falda, arrugado por delante, con unas manguitas cortas, hecho de tela azul. Llevaba las piernas desnudas, excepto unos calcetines blancos muy cortos y unos zapatos de cuero negro. Sus cabellos flotaban en torno a su cara, pero ¡qué raro!, los cabellos eran rubios.

Lan-may estaba segura de que era un hada salida de las aguas y tuvo mucho miedo. Quiso correr, pero sus pies parecían clavados en el suelo. No podía moverse. Abrió la boca para respirar más aprisa, porque el corazón le latía enloquecido. La niña se acercaba y Lan-may vio que sus ojos eran tan azules como su vestido y que su piel no era morena, sino rosa.

—Yo no he cogido tu dragón —balbuceó Lan-may—. Estaba dentro de la red. No he hecho más que sacarlo de allí.

—¿Qué dragón? —preguntó la niña.

Ahora estaba muy cerca y Lan-may estaba aterrada. Nunca había visto una niña con los ojos azules, con el pelo rubio, con la piel rosa. Señaló con el dedo el pececillo extraño y pesado.

—Aquí está —dijo—, puedes volver a cogerlo.

La niña se inclinó para examinar el pez.

—Este dragón no es mío —dijo—. No lo había visto nunca.

—Entonces, ¿de quién es? —preguntó Lan-may—. Tampoco yo lo había visto nunca. Y, mira, no se mueve… está completamente quieto.

El dragón no hacía el menor movimiento.

—Cógelo —dijo la niña de cabellos rubios.

—No puedo. ¡Es tan pesado!

—Pues lo cogeré yo.

Y abriendo sus manos rosas las deslizó debajo del pez.

—Es pesado —dijo—, ¡y qué frío está!

Ahora que la niña había cogido el pez, Lan-may ya no tenía ningún miedo de ella,

—Dámelo —dijo.

Pero la niña de cabellos rubios no parecía muy dispuesta a darlo.

—Es posible que este dragón sea mío —declaró—. Lo has dicho tú misma.

—¡Tú has dicho que no era tuyo! —gritó Lan-may—. ¡Y, además, estaba dentro de la red de mi padre!

Y he aquí que las dos estaban a punto de pelearse, aunque no se habían visto nunca. Se echaron a reír.

—¿Cómo te llamas? —preguntó la niña de cabellos rubios.

—Lan-may —respondió Lan-may.

—Yo me llamo Alicia.

—Alicia…

Lan-may no sabía pronunciar un nombre tan extraño.

—A-li-cia —rectificó la niña.

—A-li-cia —repitió Lan-may—. ¿Por qué te llamas Alicia?

—Porque mi papá y mi mamá me han querido poner este nombre. Mis dos hermanos se llaman Tom y Jack.

—Yo tengo tres hermanos —dijo Lan-may—, Sheng, Tsan y Yung, y estoy muy cansada de ellos.

—¿De verdad? —gritó Alicia—. ¡Yo estoy cansadísima de Tom y de Jack! Y me gustaría tener una hermana.

—¿De verdad? —exclamó Lan-may—. También a mí me gustaría tener una hermana. Pero mi mamá dice que tiene demasiado trabajo para tener más hijas.

—¿De verdad? Es lo mismo que dice mi mamá.

Las dos niñas se miraron mutuamente. El mismo pensamiento cruzó por sus cabezas y las dos gritaron a un tiempo:

—¡Seamos hermanas! ¡Sí, sí, seamos hermanas!

Después, rieron juntas.

—Te dejaré llevar el pez —dijo Alicia—, porque eres mi hermana,

Lan-may tendió las manos abiertas y Alicia dejó en ellas el pez.

—Pesa mucho —dijo Lan-may—, y está frío.

—Me parece que no está vivo.

—Es liso como un pez de verdad, pero pesa mucho. Sí, debe estar muerto.

—Arañémoslo un poquito —propuso Alicia.

Cogió una piedra aguda y frotó un poco el pez. Bajo el limo oscuro con el que el río lo había recubierto, brilló un color verde.

—Es un pez muy bonito —dijo Alicia—. Tenemos que limpiarlo del todo.

Las dos se pusieron a arañar y a frotar el dragón con arena y unos minutos después estaba verde y reluciente. Realmente, no estaba ni un poco vivo. Ahora lo podían ver con toda claridad. Estaba hecho de una brillante materia verde tan dura como la piedra. Alguien lo había labrado y, Dios sabía por qué, lo había tirado al río, y la poderosa corriente lo había arrastrado hasta la red.

En este preciso instante, dos voces flotaron en el aire. Una de ellas venía de la parte alta del río y llamaba aguda y clara:

—¡Alicia! ¡Alicia!

—Es mi madre —dijo vivamente Alicia—. Tengo que marcharme.

La segunda voz venía de la parte baja del río y llamaba grave y clara:

—¡Lan-may! ¡Lan-may!

—Es mi padre —dijo vivamente Lan-may—, también yo tengo que marcharme.

—¿Qué hacemos con el dragón? —preguntó Alicia.

—¿Qué podemos hacer con él? —dijo Lan-may como un eco.

—Que sea nuestro secreto.

—Que todo esto sea nuestro secreto —dijo Lan-may con fervor—. No digamos nada a nadie, y sobre todo ni una palabra a nuestros hermanos.

—¡Oh, qué divertido será! —gritó Alicia.

—Vamos a enterrar el dragón muy cerca de estas flores azules. Y nos acordaremos del sitio. Cuando volvamos, lo desenterraremos y jugaremos con él, sólo tú y yo.

—¡Sí, sí!

Enterraron el dragón cerca de las flores azules, excavando la tierra arenosa con los dedos; después se los lavaron en el agua amarilla del río. Se levantaron y se miraron.

—Adiós, hermana —le dijo Alicia a Lan-may.

—Adiós, hermana —le dijo Lan-may a Alicia.

Se tendieron los brazos y se estrecharon con fuerza.

—Vuelve después de comer —dijo Lan-may.

—De acuerdo, y si me retraso, me esperas.

—De acuerdo, y si me retraso yo, me esperas tú.

—De acuerdo —prometió Alicia.

Se dijeron adiós con la mano, corrieron un poco, se dijeron adiós otra vez, y volvieron corriendo a sus casas. Y durante todo el camino Lan-may pensaba, agitada y feliz:

«Tengo una hermana, una hermana de verdad. Si tiene los cabellos rubios, los ojos azules y la piel rosa, esto no es culpa suya, y de todos modos es una niña».

—¿Dónde has estado todo este tiempo? —preguntó el padre de Lan-may, de bastante mal humor, porque todos estaban ya comiendo y no le gustaba que nadie se retrasara.

—Ve a lavarte las manos y la cara —dijo la madre de Lan-may—, estás sucia.

Fue, pues, a lavarse las manos y la cara.

—Te he preguntado dónde has estado durante todo este tiempo —preguntó de nuevo el señor Wu cuando ella volvió.

—A la orilla del río —dijo Lan-may.

Era muy difícil guardar el secreto.

—¿No había peces? —preguntó el señor Wu.

—Sólo uno muy pequeño.

Cogió sus palillos y se puso a comer aprisa.

—¿Lo has vuelto a echar al agua? —preguntó el señor Wu.

Pero Lan-may no ero muy hábil en eso de mentir y, antes de que se diera cuenta, había dejado ya escapar la verdad.

—Lo he enterrado —dijo.

El señor Wu quedó estupefacto. Dejó los palillos sobre la mesa.

—¿Será posible que hayas enterrado vivo un pececillo que podía haberse convertido en un pez grande?

—No estaba vivo —dijo Lan-may.

—Entonces es diferente —refunfuñó el señor Wu—. Pero de todos modos hubieras debido volver a echarlo al agua, para que pudiera servir de alimento a otros peces.

—Era un pez muy duro —dijo Lan-may, titubeando.

El señor Wu, que acababa de volver a coger sus palillos, los dejó de nuevo sobre la mesa.

—¿Duro? ¿Qué quieres decir?

—Era sencillamente un pez… duro —dijo Lan-may con una vocecita temblorosa.

—¿Quieres decir que no era un pez de verdad?

—Me parece que estaba hecho de piedra —respondió Lan-may—. Era muy pesado.

Al oír estas palabras el señor Wu empezó a ponerse muy nervioso.

—Pero ¿por qué no lo has traído a casa? —preguntó—. Quizás era de oro, o de jade, o de cualquier otro metal precioso. A fin de cuentas, otras cosas parecidas se han encontrado en el río. Cuando hayamos comido, tendrás que llevarme al lugar donde lo has enterrado y veremos qué es este pez.

—Sí, papá —dijo Lan-may con una vocecita entrecortada.

Intentó comer, pero se sentía muy mal. El dragón tenía que ser un secreto. Había prometido a Alicia que no diría nada.

—El pez no me pertenece sólo a mí —le dijo a su padre.

Estas palabras hicieron enfadar al señor Wu. Dejó en su plato un pedazo de pollo y preguntó con severidad:

—¿Qué quieres decir con eso?

—Sólo es mío a medias. La otra mitad pertenece a otro.

—¿A quién? —preguntó el señor Wu con voz muy fuerte—. ¿No fue a parar a nuestra red?

—Por favor, papá —dijo Lan-may—, no te lo puedo explicar.

Pero el señor Wu no podía admitir una cosa semejante. Era un hombre muy enérgico. Levantó sus cejas frondosas y abrió mucho los ojos, al decirle a Lan-may:

—Insisto… ¿quién es esta otra persona?

Lan-may bajó los ojos y se retorció las manos. Todos la miraban con asombro. La señora Wu, como era una mujer callada, no dijo ni una palabra mientras la miraba, pero los tres chicos se pusieron a guiñar los ojos y a reír. Lan-may vio que tenía que decir algo.

—Es de mi hermana, de mi hermana y mío —dijo, muy aprisa.

Ahora sí que todos estaban sorprendidos de veras.

—¡Vaya! —exclamó Sheng—. ¡Si tú tienes una hermana, yo tengo otra hermana!

—Todos tenemos otra hermana si tú tienes una hermana —dijo Tsan.

Y Yung gritó:

—¡No me hace ninguna falta tener otra hermana!

—Mujer —dijo el señor Wu a la señora Wu en tono solemne—. ¿Tenemos otra hija de la que nunca me has hablado?

La señora Wu sacudió la cabeza y no dijo palabra. Había sido una mujer callada durante toda su vida y seguía siéndolo.

Pero Lan-may se echó a llorar.

—¡Y ahora me habéis hecho decir mi secreto! —gritó encolerizada—. Y mi hermana no necesita otros hermanos. Tiene hermanos de sobra… como yo. Yo no necesito sus hermanos y ella no necesita los míos. Somos sólo dos hermanas, eso es todo.

Y Lan-may estaba tan enfadada que saltó de su taburete, salió llorando de la casa y corrió al río. Excavó la tierra cerca de las flores azules, donde yacía, tranquilo, el pequeño dragón verde. En cuanto lo vio, volvió a sentirse muy feliz. A fin de cuentas, ella no había contado todo el secreto. No había dicho que su hermana se llamaba Alicia, que tenía ojos azules y cabello rubio. No, no, ella no lo diría nunca, porque Sheng, Tsan y Yung se burlarían de la pobre Alicia y, aunque tuviera aquel aspecto tan raro, eso no era culpa suya.

Pero ¿qué iba a hacer ahora? En cuanto hubiera terminado de comer, su padre bajaría al río a buscar el pez, los chicos bajarían también para verlo, ¡y se lo llevarían!

—No queda otra solución que escaparse —pensó Lan-may.

Agarró con decisión el pez y, apretándolo contra ella, echó a correr por la orilla del río, en la dirección por la que Alicia había partido.

¿Y a quién creéis que encontró al cabo de un momento? A la misma Alicia en persona, que corría junto al río. Sus piernas desnudas bailoteaban al sol y sus cabellos rubios flotaban al viento.

—¡Oh, Lan-may! —gritó Alicia.

—¡Oh, Alicia! —gritó Lan-may.

—Lan-may —dijo Alicia casi sin aliento—, tengo que explicarte lo que ha pasado, mis hermanos han sido espantosos. Lan-may, no he podido contenerme.

—¿Contenerte de qué? —preguntó Lan-may.

—Yo… yo se lo he contado —dijo Alicia, jadeante—. Cuando he vuelto a casa, mi padre ha dicho: «¿dónde has estado?», y Tom ha dicho que yo había estado fuera y mi padre ha dicho: «creo haberte repetido varias veces que no salgas fuera», y Jack ha dicho: «siempre sale fuera», y yo he dicho que justo esta vez no, que había ido a ver si había peces en la gran red, a la orilla del río. Se puede ver vuestra red, Lan-may, desde nuestra nueva casa.

—¿Vuestra nueva casa? —repitió Lan-may.

—Acabamos de cambiar de casa —dijo Alicia—. Hablábamos al otro lado del río. ¿No has oído hablar de esto?

—Nadie me habla. Mi madre no me habla nunca porque es una mujer callada, y mi padre sólo habla a mis hermanos porque yo soy una niña, y mis hermanos hablan entre ellos.

—Mí padre enseña inglés en la escuela de la ciudad, pero mi madre dijo: «¡Yo no quiero vivir en estas calles!». De modo que hemos cambiado de casa para venir a la orilla el río, y yo puedo ver vuestra red desde mi ventana. Bueno, entonces mi padre me ha preguntado si había peces, y he tenido que decirle que sí, y, ¡oh, Lan-may!, se lo he contado todo antes de darme cuenta.

—Yo también —confesó Lan-may—, y ahora mi padre va a venir a buscar el dragón.

Tendió la mano derecha en la que tenía el dragón.

—Hermana, tenemos que huir —dijo en tono solemne.

—Sí, hermana, tenemos que huir —aprobó Alicia en tono igualmente solemne.

Se cogieron de la mano, Lan-may apretando el dragón en la mano que le quedaba libre, y echaron a correr con todas sus fuerzas.

—¿Dónde iremos? —preguntó Alicia.

—Si vamos a la colina, podemos encontrar tigres —dijo Lan-may sin detenerse—. Será mejor ir a la ciudad. Podremos, me parece, vender este dragón y, con el dinero, alquilar una casita en la que vivir juntas.

—¡Qué bonito será! —dijo Alicia.

Corrieron hacia la ciudad, pero el camino era largo, y por fin, para descansar, tuvieron que aminorar la marcha y andar más despacio.

—Déjame llevar el dragón —dijo Alicia.

Lan-may se lo dio.

—Me ha puesto la mano fría —dijo Alicia poco después.

—Sí, la mía lo estaba también —respondió Lan-may.

Hacía una tarde muy hermosa y las dos se sentían perfectamente felices. Lan-may tenía mil temas de conversación.

—¿Por qué tienes los cabellos rubios? ¿Es que tu madre comía muchos huevos antes de que tú nacieras?

Alicia se echó a reír.

—No creo, porque ella también tiene los cabellos rubios.

—Quizá sea porque todos coméis huevos.

—Sí, comemos muchos huevos —admitió Alicia—. Yo como uno cada día en el almuerzo.

—¿Sí? —exclamó Lan-may—. Yo como arroz y coles, y mira qué negros son mis cabellos.

—Son muy negros —reconoció Alicia.

Pero Lan-may no había terminado las ganas de hablar. ¡Era tan maravilloso tener una hermana con la que charlar, alguien que quisiera andar tranquilamente y hablar, sin jugar a ladrones, a la guerra o a cosas parecidas!

—Hablas de una manera muy rara —le dijo a Alicia—. ¿Por qué?

—Es porque soy americana.

Estas palabras dejaron a Lan-may boquiabierta.

—Entonces, ¿cómo es que puedo entenderte?

Estaba incluso un poco asustada al ver que podía entender a una niña americana.

—¡Tonta! ¡Porque hablo chino! —le dijo Alicia, riendo.

—¿Sabes hablar también americano?

—Claro que sí —dijo Alicia, y añadió algo muy aprisa, algo lleno de ss-ss-ss y de kk-kk-kk.

—Yo no puedo entender esto —dijo Lan-may.

—Porque no lo has aprendido.

—Pero, si tú eres americana, ¿podemos ser hermanas de verdad? —preguntó Lan-may con aire de duda.

—¿Por qué no? ¿No te parece que somos iguales? Levanta la mano, Lan-may.

Lan-may levantó la mano y Alicia levantó la suya.

—Son parecidas —dijo—, sólo que la tuya es más morena que la mía y la mía más rosa que la tuya. Pero las dos tenemos cinco dedos en cada mano. ¿Tienes cinco dedos en cada pie?

—Claro —dijo Lan-may.

—Y las dos tenemos los dientes blancos y nuestros cabellos son realmente de la misma sustancia. No importa que tus cabellos sean negros, Lan-may, si a ti te da igual que los míos sean rubios.

—Tengo una idea —dijo Lan-may—. Imaginemos que tus cabellos son negros.

Alicia quedó desconcertada.

—No tendría ganas de tenerlos negros siempre —dijo—. Y no creo que a mi mamá le gustara.

—Tengo una idea. Imaginemos que un día tus cabellos son negros y, al día siguiente, mis cabellos son rubios.

—De acuerdo —dijo Alicia—, y quiero que los míos sean negros hoy.

—Gracias, hermana —dijo amablemente Lan-may.

Continuaron andando durante toda aquella hermosa tarde y vieron que la alta puerta de la ciudad se alzaba ante ellas. Mucha gente las miraba y algunos se reían.

—¡Vaya con el pequeño diablo extranjero y el pequeño diablo chino! ¡Cómo andan cogiditos de la mano! —dijo un hombre que vendía cacahuetes en una esquina.

—No le hacemos ningún caso, ¿verdad, hermana? —dijo Alicia.

—No le hacemos ningún caso —respondió Lan-may.

Entraron en la ciudad. Lan-may había estado allí otras veces, cuando su padre la llevaba con él los días de fiesta y de mercado, de modo que no tenía ni un poquito de miedo.

—Hay un prestamista dentro de la ciudad, justo detrás de la puerta —le dijo a Alicia—, para que los pobres del campo no tengan que andar mucho cuando quieren empeñar su abrigo de invierno.

—¿Empeñan su abrigo de invierno? —preguntó Alicia.

—Cuando llega la primavera —le dijo Lan-may—. Empeñan su abrigo de invierno y compran grano, y en otoño, después de la cosecha, vuelven a buscar el abrigo. Aquí está la tienda. Dame el dragón, hermana.

—Aquí lo tienes, hermana —dijo Alicia y le dio el dragón.

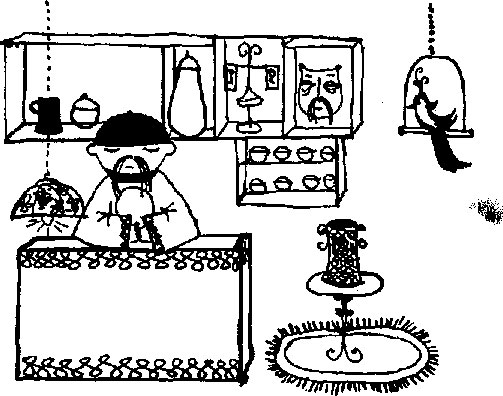

Habían llegado ante una tienda pequeña y oscura, y entraron en ella sin soltarse de la mano. Un hombrecito apergaminado y delgaducho estaba de pie detrás del mostrador.

—Vaya, vaya —dijo—. Va a llover.

Era una broma, porque, cuando va a llover, la gente dice que los diablos salen de paseo. Y el hombrecillo había visto a Alicia.

Pero esto no le gustó ni pizca a Lan-may.

—Es mi hermana —dijo— y no es ningún diablo.

—Perdón —dijo el prestamista, con una sonrisita de conejo—. Si hubiera sabido que era tu hermana no hubiera hecho una broma tan tonta.

—No me importa que usted diga que soy un diablo extranjero —dijo Alicia muy tranquila—, porque usted no sabe nada de nada.

El viejecito la miró con ojos asombrados, abrió la boca y rió muy fuerte.

—¡Qué bien hablas el chino! —dijo con admiración—. Veo que me he equivocado completamente respecto a ti.

Ahora se había establecido una atmósfera de simpatía y Lan-may dejó el dragón encima del mostrador, y el dragón quedó allí, tan pesado y tan quieto como siempre.

—¡Eh! ¿Qué es lo que traéis aquí? —gritó el prestamista.

Se puso unas gafas de cristales gordísimos y cogió el Dragón con las dos manos, por la cabeza y por la cola.

—¡Es un pez muy notable! —exclamó—. Nunca había visto nada parecido.

—Lo hemos cogido hoy mientras pescábamos en el río, mi hermana y yo —dijo Lan-may—. Nos gustaría empeñarlo y conseguir el dinero que hace falta para alquilar una casa en la que podamos vivir juntas.

—¿Solas? —preguntó el prestamista, muy asombrado—. Sois muy jóvenes para vivir solas.

—Estamos cansadas de nuestros hermanos —explicó Alicia—, y nos hemos ido de casa.

—Ah —dijo el prestamista—, lo comprendo perfectamente. Cuando yo era pequeño, tenía cuatro hermanas, y llegué a estar muy harto. Incluso ahora sigo estando tan harto que no voy a verlas nunca. Y, ¿qué diríais si yo os alquilara mi casa? Podríais guardar la tienda, mientras voy a la casa de té a fumar una pipa, y beber té, y hablar con mis amigos.

Lan-may y Alicia se miraron.

—¿Te gustaría tener una tienda? —le preguntó Lan-may a Alicia.

—Quizá sería divertido —respondió Alicia.

Durante todo este tiempo, habían seguido cogidas de la mano.

—Aceptamos —dijo Lan-may.

—Aceptamos —dijo Alicia.

—Muy bien. Podéis empezar ahora mismo. Vigilaréis la tienda mientras voy a tomar una taza de té. A propósito, ¿tenéis hambre?

—Un poco —dijo Lan-may, muy educadita.

—Muchísimo —dijo Alicia, sin pizca de educación.

—Dejad que meta el dragón en la vitrina —dijo el viejo—, y después os traeré unos pastelitos.

Metió el dragón dentro de una vitrina, entre unas conchas. Destacaba de modo muy hermoso sobre el fondo de nácar.

—Y ahora —dijo— lo dejaremos en la vitrina hasta que vosotras hayáis pasado aquí todo el tiempo que corresponde al precio del dragón, y después ya veremos. ¡Quizá podáis encontrar otro!

Tuvo una risita ahogada, fue a buscar los pasteles y los trajo. Después, cogió su pipa de bambú recubierta de cobre, se despidió y se fue. Interiormente estaba muy excitado. Nunca había visto un dragón. La noticia más próxima que tenía de los dragones era que su primo conocía a un hombre que decía que una vez había visto uno.

—Tengo que inventar un medio para quedarme con el dragón —pensaba—. Entonces siempre tendré suerte con la tienda. ¡Oh, si pudiera quedarme con el dragón en recompensa por haber encontrado a ese par de pequeñas fugitivas! Naturalmente, sus padres y sus madres van a querer darme una recompensa.

Mientras él daba vueltas y más vueltas a esta idea, Lan-may y Alicia eran enormemente felices en su tienda.

—¿No es estupendo? —dijo Alicia—. Nuestros hermanos ya no nos fastidiarán nunca más.

—¡Nunca más! —dijo Lan-may—. ¿Tus hermanos querían jugar siempre a ladrones?

—Querían jugar a ladrones todo el santo día, y a mí me tocaba ser siempre la persona robada.

—A mí también.

—¿Y hacían siempre lanzas y cosas por el estilo?

—Lanzas, fusiles y espadas —dijo Alicia—, y me hacían servir siempre de enemigo.

—Igual que mis hermanos.

—Y no paraban de decir: Sólo eres una niña.

—Mis hermanos también, y me llamaban renacuajo.

—Los míos me llamaban gallina mojada —dijo Alicia.

—Los míos decían que tenía miedo de mi sombra.

—Los míos decían que era una miedica.

—Pero, en realidad, somos muy valientes —dijo Lan-may.

—¡Claro que lo somos! —corroboró Alicia.

Lan-may dijo alegremente:

—No pensemos más en ellos.

Después, muy contentas, empezaron a ocuparse de la tienda. Era divertido de veras. Primero entró una mujer con un chal hecho jirones que quería empeñar, y le dieron dos dólares que sacaron de la caja, porque la mujer pedía dos dólares por él. La mujer pareció muy sorprendida y se fue a toda prisa, como si temiera que le volvieran a quitar el dinero. Después, vino un hombre con un libro viejo y pedía por él un dólar, de modo que se lo dieron. Y, un momento después, otra mujer trajo un vestidito de bebé y unos zapatitos, y lloraba amargamente, porque decía que su bebé había muerto y ella no quería vender sus cosas, pero necesitaba dinero para comprar alimentos para sus otros dos niños. Parecía tan pobre que le dieron, también a ella, dos dólares.

Durante largo rato no entró nadie en la tienda y pudieron examinar la casa. Era un local pequeño y muy bonito. Detrás de la tienda había dos dormitorios chiquitines y una cocinita con una chimenea de mayólica blanca muy limpia. En un armario había una escudilla llena de cerdo y castañas y un plato de arroz frío. Tenían un aire tan apetitoso, que no tuvieron fuerza de voluntad suficiente para volver a cerrar la puerta del armario. Lan-may dijo por fin:

—¿Crees que estaría mal comerse estas cosas?

—No —dijo Alicia—. Podemos decir que todavía teníamos hambre.

Lan-may puso, pues, un puñado de hierba seca en la chimenea, bajo el pequeño caldero, y prendió fuego a la hierba con las cerillas que encontraron en un estante, y Alicia metió la comida en el caldero, el arroz a un lado y el cerdo y las castañas en el otro. En pocos minutos estuvo caliente. La metieron en unos tazones y la comieron muy aprisa porque hubiera sido desagradable que volviera el viejo y las encontrara comiendo.

—¿Crees que tendrá otra cosa para su cena? —preguntó Alicia.

—Si no tiene nada, puede cruzar la calle y comprar unas albóndigas en la carnicería. Mi padre y yo compramos muchas veces, cuando venimos a la ciudad.

—Pero ¿y el dinero?

—Le diremos que se lo cobre del dragón —dijo Lan-may.

Estaban de nuevo muy satisfechas, volvieron a la tienda y miraron el dragón.

—¡Qué suerte haberlo encontrado! —dijo Lan-may.

—Primero, ha hecho que nos conociéramos —dijo Alicia—, y después hemos descubierto esta tienda tan bonita. ¿Y si el viejecito no volviera nunca? A lo mejor él también se ha escapado.

—Me da lo mismo —dijo Lan-may—. Nosotras seguiremos viviendo en esta tienda.

Después, mientras esperaban que entrara alguien, se pusieron a examinar los objetos. Había toda clase de cosas: viejos relojes y péndulos antiguos, cuchillos oxidados y palillos, y platos, y colchas, y libros, y tabaqueras, y jarros, y perfumadores, y pinturas, y viejas balanzas de cobre, y sortijas, y pendientes, y pipas de todas clases, y zapatos, y almohadas, y chaquetas y gorros bordados. Del techo colgaban viejos jarros, recipientes y ollas de cobre. Pero no había nada tan bonito como el dragón verde que reposaba entre las conchas de nácar.

Cuando lo hubieron mirado todo, había llegado el anochecer y el viejecito no había vuelto. No había entrado nadie más, excepto dos niños con una vieja caja de conservas.

—No necesitamos vuestra caja de conservas —les dijo Alicia a los chicos.

—No, no la necesitamos —confirmó Lan-may.

Y los dos niños no tuvieron otro remedio que marcharse. El viejo seguía sin aparecer. Ya era casi de noche. El sol se había puesto y el crepúsculo oscurecía las calles.

—Quizá no volverá nunca —dijo Lan-may.

No se lo hubiera confesado a Alicia por nada del mundo, pero empezaba a estar un poco asustada. No había estado nunca en la ciudad de noche y sabía que la gran puerta de la muralla sería cerrada y que nadie podría entrar ni salir. Fue a buscar las cerillas y encendió una vela que estaba en una palmatoria de estaño. La llama proyectó sobre la pared unas sombras vacilantes.

Y, aunque nunca se lo hubiera confesado a Lan-may, Alicia estaba también un poco asustada. Era, a fin de cuentas, en la ciudad entera la única niña de cabellos rubios y ojos azules, y empezó a sentirse un poco sola.

—Me gustaría que volviera el viejo —dijo, por fin, Lan-may.

—¿Por qué?

—Oh, porque sí.

—A mí también me gustaría —dijo Alicia.

—Me pregunto qué estarán haciendo mis hermanos sin mí —dijo Lan-may un ratito después.

—Yo no puedo imaginar lo que los míos hacen sin mí —dijo Alicia tras unos minutos.

—No pueden jugar a ladrones porque no tienen nadie a quien robar, ahora que nosotras estamos aquí.

—Y no pueden jugar a soldados. ¿Quién iba a ser el enemigo?

—Algunas veces me daba igual que me robaran —dijo Lan-may después de otro silencio—. Lo que pasa es que no quería que me robaran siempre.

—Y, algunas veces, no me importaba ser el enemigo —dijo Alicia—. Lo que pasa es que estaba harta de que me estuvieran matando constantemente y de tener que hacer el muerto todos los días de la semana.

Se sentaron una junto a otra en un banco y, de nuevo, se dieron la mano. Pero ninguna de las dos dijo a la otra que empezaba a sentirse sola. ¡La tiendecilla estaba tan silenciosa! Fuera, las calles se ponían realmente oscuras y la gente empezaba a encender lámparas y velas en las casas. A través de las puertas abiertas, Alicia y Lan-may podían ver charlar y reír a las familias y jugar a los niños dentro de las casas, pero ellas seguían sentadas en el banco, cogidas de la mano y sintiéndose más solas a cada minuto que pasaba.

En cuanto al viejo, había ido directamente a la casa de té y aún estaba allí. Él también estaba esperando. Esperaba que alguien llegara a la casa de té y gritara: «¿No ha visto nadie a dos pequeñas fugitivas? Una es extranjera y la otra es china. Se han escapado esta tarde de su casa, llevándose un dragón verde. El que las haya visto debe presentarse en la comisaría y recibirá una recompensa».

Se hacía tarde, pero él estaba completamente seguro de que, si esperaba lo suficiente, alguien acudiría. Entonces, él se levantaría y diría: «Yo sé dónde están las dos niñas». Y después le dirían: «¿Qué desea usted como recompensa?». «Por favor, sólo el dragón». Vendería aquel dragón por una gran suma de dinero. Con este dinero se compraría una chaqueta nueva de raso negro y un vestido de raso color ciruela, se compraría también una nueva pipa con fogón y con boquilla de plata, y un bote de la mejor sopa de aleta de tiburón.

—Tengo que esperar —se dijo—. Tengo que esperar.

Y ahora, es fácil imaginar lo que pasaba en casa de Lan-may y en casa de Alicia. En realidad, pasaba exactamente lo mismo en las dos casas. Las dos madres lloraban, la señora Wu silenciosamente, porque era una mujer callada, y la madre de Alicia, que se llamaba señora Jones, lloraba también, pero no silenciosamente. Lloraba muy fuerte y no dejaba de hablar ni un momento mientras lloraba. Hablaba al señor Jones, a Tom y a Jack.

—Os digo que hay que encontrar a Alicia inmediatamente —sollozaba—. No comeré ni dormiré antes de saber dónde está. Y dejad que os diga que cuando vuelva a casa tendréis que ser más amables con ella. ¡La pobre pequeña…! Vosotros, Tom y Jack, sois malísimos con vuestra hermana. Siempre la estáis molestando… y me contó el otro día que siempre tenía que hacer de enemigo… y me acuerdo de que la pobrecilla me dijo que quería tener una hermana… que estaba harta de ser la única niña y de tener estos hermanos…

—Querida —dijo el señor Jones—, domínate, por favor, la encontraremos.

—Señor Jones —dijo la señora Jones, llorando más fuerte—, tú no comprendes a las mujeres, nunca las has comprendido. Si no encontramos a nuestra querida pequeña…

—La encontraremos —dijo el señor Jones levantando un poco la voz—. La policía está alerta en todas partes…

—¿Por qué no vas tú mismo? —sollozó la señora Jones—. ¡Y Tom y Jack!

—Iremos —dijo el señor Jones—. Sólo estaba aquí para intentar consolarte.

—¡Oh, id aprisa! ¡Idos! ¡Idos todos! —gritó la señora Jones, y las lágrimas corrían por sus mejillas como torrentes diminutos—. ¡Estoy harta de todos vosotros! Sí cuando Alicia vuelva no la tratáis como se merece… Oh, Alicia, mi pequeña, dónde estás…

Pero el señor Jones, Tom y Jack ya se habían ido y, cuando la señora Jones se dio cuenta, dejó de llorar, se secó los ojos y fue al cuartito de Alicia. Preparó la cama, sacó un pijama muy limpio, fue después a la cocina, tostó pan, calentó leche, preparó un huevo, para que todo estuviera a punto para la cena de Alicia.

«Pobre Alicia —pensó—, tiene que tener una hermana… En cuanto vuelva me pondré a buscar otra niña, aunque vaya a darme mucho trabajo».

Y como ya no le quedaba nada por hacer, fue a buscar dos pañuelos limpios al cajón de su cómoda, se sentó en una mecedora y se puso otra vez a llorar.

En cuanto a la señora Wu, había seguido llorando sencillamente sin parar y sin decir una sola palabra. Hasta que el señor Wu perdió la paciencia.

—¿Quieres dejar ya de llorar? —le dijo—. Tengo la impresión de que toda la casa está mojada de lágrimas. Encontraremos a Lan-may. ¿Quién iba a querer una niña? A nadie se le ocurriría robar a una niña. Ha debido perderse. La policía la busca por todas partes. Sólo es cuestión de tiempo. Deja ya de llorar, te digo.

La señora Wu estaba sentada en un taburete de bambú y siguió llorando como si no hubiera oído una sola palabra. El señor Wu se dirigió a sus hijos.

—Bueno, tontainas, ¿no se os ocurre nada que decir a vuestra madre para consolarla? —les preguntó.

Al oír estas palabras, la señora Wu levantó la cabeza.

—No —dijo—. No pueden. Sí Lan-may se ha escapado, ha sido culpa suya.

—Vaya —dijo el señor Wu a los muchachos—, ¿qué es lo que habéis hecho?

—¡Lan-may estaba tan cansada de ellos! —dijo la señora Wu—. Sois todos tan… ¡tan innobles con ella!

Nunca había pronunciado tantas palabras seguidas. El señor Wu estaba aturdido.

—¿Innobles con Lan-may? —preguntó.

Y la voz le temblaba un poquito.

—Exactamente —dijo la señora Wu—, porque sólo es una niña.

Y empezó de nuevo a llorar. Lloró hasta que la parte delantera de su vestido estuvo completamente mojada y hasta que el señor Wu no supo ya lo que debía hacer con ella.

—No puedo soportar esto ni un minuto más —les dijo, por fin, a Sheng, Tsan y Yung—. Venid conmigo, vosotros tres. Iremos a buscar a Lan-may por nuestra cuenta y la traeremos a casa y, cuando la hayamos encontrado, le daré una paliza por haber hecho sufrir a su madre.

En aquel momento, la señora Wu levantó la cabeza y dejó de llorar un momento, el tiempo justo para decir unas palabras más:

—¡Oh, idos de una vez! ¡Estoy harta de todos vosotros!

Y se puso a llorar de nuevo.

Así, mientras Lan-may y Alicia, cogidas de la mano, estaban sentadas en el banco de la tienda del prestamista, pensando en sus hermanos, en su padre y en su madre, y sintiéndose más y más solas, sus dos familias estaban completamente trastornadas. En dos grupos separados, el señor Jones, Tom y Jack, por un lado, y el señor Wu, Sheng, Tsan y Yung, por otro, fueron a la ciudad para ver lo que había hecho la policía y para investigar por su cuenta. Desde luego, los dos padres no se conocían y no tenían ni remota idea de que sus hijas fueran hermanas.

Llegaron por separado a la puerta de la ciudad, en el preciso momento en que el guarda se disponía a cerrarla para la noche, y el señor Jones llegó el primero porque sus piernas eran más largas que las del señor Wu. Tendió la mano hacia el guarda.

—Espere —le dijo—, no cierre la puerta. ¿Supongo que usted no ha visto a una pequeña fugitiva más o menos así de alta, con los cabellos rubios y los ojos azules?

—No —dijo el guarda—, pero yo duermo casi toda la tarde y, por lo que a mí respecta, puede cruzar la puerta quien quiera.

—¿Qué voy a hacer? —dijo el señor Jones con voz desfallecida—. Soy extranjero en esta ciudad… soy el nuevo profesor de inglés de la escuela. No conozco a nadie y mi mujer parece dispuesta a llorar todos los mares.

El guarda se rascó la cabeza. Tenía aspecto de buen hombre.

—Me parece —le dijo al señor Jones— que lo mejor es ir a la casa de té y preguntar si alguien ha visto a su hija.

—Gracias —dijo el señor Jones.

Y el señor Jones siguió su camino, acompañado de Tom y de Jack, que no habían abierto la boca en todo el camino.

El señor Wu llegó dos minutos más tarde. Tendió la mano hacia el guarda, que se estaba preguntando si realmente no debería ya cerrar la puerta para la noche.

—Un momento —dijo el señor Wu—. ¿Ha visto a una pequeña fugitiva más o menos así de alta?

—¿Con los cabellos rubios y los ojos azules?

—¡Claro que no! —dijo el señor Wu indignado—. ¿Por quién me toma usted? ¿Por un diablo extranjero?

—Pero… hace un momento, fue un diablo extranjero el que me preguntó por una pequeña fugitiva. Ha señalado la misma estatura y también iba con unos muchachos.

—¡Es día de pequeñas fugitivas! —exclamó el señor Wu.

—A mi parecer —dijo el guarda—, hay que ir a la casa de té, anunciar el hecho y preguntar si alguien ha visto a su hija.

—Gracias —dijo el señor Wu—. Debió habérseme ocurrido a mí mismo.

Apresuró el paso, acompañado de Sheng, de Tsan y de Yung, que, durante todo el rato, no habían dicho palabra.

Entretanto, el viejo prestamista había bebido tanto té que tenía la sensación de ser un barril de té. Había esperado hasta cansarse y estaba ya a punto de irse, cuando el señor Jones y sus hijos entraron en la casa de té.

—¡Ah! —dijo el viejo prestamista—. ¡Aquí están!

Pero, antes de que el señor Jones tuviera tiempo de decir palabra, entró el señor Wu con sus tres hijos y empezó a gritar inmediatamente:

—Cualquiera que haya visto una niña más o menos así de alta, con el cabello negro, los ojos negros…

—¡Y también una niña rubia, con los ojos azules, más o menos así de alta! —gritó el señor Jones a continuación.

La casa de té estaba llena de hombres que hablaban de negocios, o jugaban a damas o al ajedrez, o fumaban tranquilamente.

—¿Había también un dragón verde? —preguntó el viejo prestamista.

Ahora todos levantaron los ojos, sorprendidos. Sólo dos viejos seguían jugando imperturbables al ajedrez, como si nada hubiera sucedido.

—Le toca jugar a usted —dijo uno de ellos.

El otro viejo movió una pieza de marfil.

—Juega usted —murmuró a su vez.

El señor Jones estaba perplejo.

—¿Un dragón verde? —repitió.

Como era americano, no hablaba muy bien el chino, y se preguntaba si habría entendido bien.

—Dragón o pez o lo que sea.

—Dragón —dijo el señor Wu con firmeza—. Había un pez verde, ahora me acuerdo… Pero ¿era un pez-dragón?

El señor Jones lo miró, asombrado.

—Entonces, ¿usted está al corriente?

—No —dijo el señor Wu—, realmente al corriente no estoy. Al menos…

Mientras, el prestamista se abrió vivamente paso entre la multitud. Todo el mundo estaba superexcitado. «¿Dos niñas y un dragón fugitivo?», preguntaban. Sólo los dos viejos del ajedrez no levantaban los ojos.

—Juega usted —murmuró uno.

El otro movió una pieza de marfil.

—Le toca a usted —dijo.

Ahora, el prestamista bajaba por la calle a paso rápido. A un lado, el señor Jones, y, al otro, el señor Wu. Detrás iban todos los hermanos.

—Ha habido en mi vida muchas cosas extrañas —dijo el prestamista—, pero ninguna tan extraña como sus dos hijas y el dragón verde. Me han dicho que estaban cansadas de sus hermanos y que se habían escapado.

—¿Cansadas de sus hermanos? —exclamó el señor Jones.

—¿Cansadas de sus hermanos? —gritó el señor Wu.

—Tan cansadas que han huido juntas con el dragón verde que habían encontrado en el río —siguió el viejo—. Yo las comprendo perfectamente porque, hace muchos años, también yo estaba cansado, pero de cuatro hermanas. Aún ahora estoy cansado de ellas. De modo que he admitido a las dos niñas en mi tienda, he puesto el dragón entre unas conchas, en una vitrina cerrada con llave, y les he dicho que esperaran. Sabía que las niñas no se irían sin el dragón y no les he dado la llave de la vitrina. Es seguro, pues, que todavía estarán allí.

Y realmente estaban todavía allí. Alicia y Lan-may tenían nostalgia de su casa. Estaban dispuestas incluso a hacer de enemigo y a ser robadas, pero ¿qué podían hacer? Mientras ellas esperaban, el guarda se había decidido a cerrar la puerta, y acababan de ponerse a llorar, cuando se abrió la puerta de la tienda y entró el viejo prestamista, seguido del señor Jones, del señor Wu y de todos los hermanos. Y, durante todo este tiempo, los hermanos no habían dicho ni una sola palabra.

—¿Y bien, Lan-may? —dijo severamente el señor Wu.

—¿Y bien, Alicia? —dijo el señor Jones con no menos severidad.

Pero los dos padres no pudieron seguir severos, porque sus dos hijas se echaron en sus brazos.

—¡Llevadnos a casa! —sollozaban.

—Es muy desagradable —dijo el señor Wu, rodeando a Lan-may con el brazo—, pero tendremos que pagar al guarda para que abra la puerta.

—No importa —dijo el señor Jones, rodeando a Alicia con su brazo—, para llevar nuestras niñas a casa merece la pena.

Estaban todos a punto de marcharse, cuando el prestamista dijo, con voz temblorosa:

—Por favor, ¿qué deciden hacer con el dragón?

Al oír estas palabras, se detuvieron.

—¿Dónde está este dragón maravilloso? —preguntó el señor Wu.

—Aquí —dijo débilmente el prestamista, y abrió muy despacio la vitrina, porque tenía miedo de que se llevaran también el dragón.

El dragón verde yacía allí, pesado y quieto, entre las conchas.

—Quédeselo como recompensa —dijo amablemente el señor Wu.

El prestamista estaba radiante. Su rostro se deshacía en sonrisas.

—Gracias —dijo—. He aquí lo que se dice un día feliz.

Los acompañó hasta la puerta, se inclinó, cerró los postigos de la tienda y fue a la cocina. Quedó un poco sorprendido al ver que su cena había desaparecido, pero habían lavado cuidadosamente los platos y no lo tomó a mal. Pensó que no tenía importancia, que realmente había bebido demasiado té, después se sacó los zapatos y el vestido, se tendió en la cama y se durmió.

Alicia y Lan-may se lo contaron todo a sus padres y, cuando llegaron a casa, tenían sueño y se sentían muy cansadas. El señor Jones dejó a Alicia en manos de la señora Jones, que, naturalmente, dejó de llorar. Bañó a Alicia, le dio pan tostado, leche caliente y un huevo escaldado.

Mientras estaba comiendo su huevo, Alicia se acordó de una cosa.

—Mamá —dijo—, ¿tengo los cabellos rubios por comer tantos huevos?

—¡Claro que no! Nunca había oído nada parecido —dijo la señora Jones—. ¿Quién te lo ha dicho?

—Lan-may —dijo Alicia.

El señor Wu dejó a Lan-may en manos de la señora Wu, que dejó inmediatamente de llorar. Lavó a Lan-may de pies a cabeza y le dio arroz caliente y sopa de col.

—Mamá —dijo Lan-may—, ¿tengo los cabellos negros porque no como suficientes huevos?

—¡Claro que no! —dijo la señora Wu—. ¿Quién te lo ha dicho?

—Alicia —dijo Lan-may.

Delante de la casa del señor Jones, el señor Jones decía a Tom y a Jack con voz muy severa:

—Os prohíbo que fastidiéis nunca más a vuestra hermana, ¿entendido? Os prohíbo que la obliguéis a hacer siempre de enemigo y a buscaros cuando jugáis al escondite.

—No lo haremos más —prometieron—. No lo haremos nunca, nunca más.

Dentro de la casa de los Wu, el señor Wu hablaba con firmeza a Sheng, a Tsan y a Yung.

—Os prohíbo que obliguéis a vuestra hermana a hacer siempre de enemigo y a ser siempre la persona robada… ¿entendido?

—No lo haremos más —prometieron. Y añadieron—: Nunca, nunca más.

—Mamá —dijo Alicia, medio dormida, cuando ya estaba metida en la cama—, ¿podré jugar mañana con Lan-may?

—Claro que sí —dijo la señora Jones.

—¿Todos los días?

—Todos los días —prometió la señora Jones.

Alicia estuvo despierta medio minuto, el tiempo justo para recordar el dragón verde y el viejo prestamista, y se durmió.

Y en su camita de bambú, mientras su madre la arropaba bien, Lan-may dijo con voz adormecida:

—Mañana jugaré con mi hermana Alicia, y pasado mañana y al otro y al otro. Mamá, ¿podré jugar con ella todos los días?

—¿Por qué no? —dijo la señora Wu—. Claro que podrás.

Apagó de un soplo la vela y Lan-may estuvo aún despierta medio minuto, el tiempo justo para acordarse del dragón.

—Es verdad que trae suerte —pensó—, porque ahora tengo una hermana. Y se durmió.