Now, when the frost was past enduring,

And made her poor old bones to ache,

Could anything be more alluring

Than an old hedge to Goody Blake?

And, now and then, it must be said,

When her old bones were cold and chill,

She left her fire, or left her bed,

To seek the hedge of Harry Gill[226].

William Wordsworth, Goody Blake y Harry Gill, 1798.

El borrador original de la Declaración de Independencia escrito por Thomas Jefferson en junio de 1776 se conserva como una «Carta de Libertades» en la Rotonda de los Archivos Nacionales de Washington DC, junto con la Constitución de Estados Unidos y la Declaración de Derechos [Bill of Rights]. La Rotonda fue inaugurada por Harry S. Truman en diciembre de 1952 con una advertencia de no convertir aquellos documentos en ídolos. En septiembre de 2003, George W. Bush volvió a inaugurarla, elogiando a los firmantes de la Declaración de Independencia por convertirse en «enemigos de un imperio».

Rozando él mismo la idolatría, llegó a sugerir una trascendencia proveniente del cielo: «La auténtica Revolución [Americana] no fue derrotar un poder terrenal, sino declarar unos principios que se elevan por encima de los poderes terrenales: la igualdad de todas las personas frente a Dios y la responsabilidad del gobierno de asegurar los derechos de todos»[227].

Tras adquirir una versión de la Carta Magna del reinado de Eduardo I, datada en torno a 1297, por un millón y medio de dólares, el multimillonario tejano Ross Perot la cedió de forma permanente a la Rotonda para que figurase entre las otras cartas de libertades. Y ahí se encuentra la Carta Magna, un estatuto del Imperio Británico, junto a sus homólogas estadounidenses y separada por miles de kilómetros de su compañera de siglos, la Carta del Bosque.

En su obra Common Sense [El sentido común] de 1776, Tom Paine hablaba de la libertad como si fuera una damisela en apuros y el proyecto político de la independencia, una especie de caballero andante:

Cada rincón del Viejo Mundo está dominado por la opresión. Hace tiempo que la libertad es perseguida en todo el Globo. De África y Asia ya la han expulsado. Europa la considera como a una extraña e Inglaterra ya la ha repudiado. ¡Recibid a la fugitiva y preparad con tiempo un asilo a la humanidad!

Semejantes pensamientos ya no se pueden aplicar fácilmente a los puertos de entrada a Estados Unidos, ni tampoco al aeropuerto de Heathrow; en la época en la que Paine escribía, la experiencia de muchos inmigrantes era la del fugitivo que busca asilo tras haber sido expulsado de su medio vital por el fenómeno de los cercamientos. Todavía no se había vallado la totalidad del Viejo Mundo, pero en 1776 la tendencia ya se había puesto en marcha en Irlanda, Escocia e Inglaterra. La idea de que la libertad era una criatura femenina mantuvo calientes a los soldados, ateridos de frío durante el invierno de 1775-1776; Paine pidió que los beneficios de la primera edición se utilizaran para comprarles guantes.

En Common Sense la defensa de la independencia venía de la mano de la defensa de la república; define al rey como «el principal rufián de alguna agresiva horda» y pone como ejemplo la conquista normanda de 1066: «Cuando Guillermo el Conquistador subyugó a Inglaterra le otorgó leyes a punta de espada», circunstancia que por supuesto cambiaría con la Carta Magna. Guillermo de Normandía, fundador de la línea dinástica de la monarquía inglesa, era «un bastardo francés que desembarcó con un ejército de bandidos». La calificación de bastardo («la pura verdad es que la antigüedad de la monarquía inglesa no aguanta el más mínimo análisis») repercute en la propia madre de Guillermo como si su conducta escandalizara a los colonos estadounidenses. La virtud femenina era necesaria en la obra de Paine, que buscaba rescatar a la mujer injustamente tratada.

Paine exhorta a los estadounidenses a elaborar «un estatuto continental, una Carta de las Colonias Unidas (en respuesta a lo que se conoce como la Carta Magna de Inglaterra)» que garantice «libertad y propiedad para todos los hombres, y, sobre todas las cosas, el libre ejercicio de su religión de acuerdo a los dictados de su conciencia; y cualquier otra cuestión que una carta deba contemplar». Common Sense llamaba a la movilización militar de las colonias y sugería la creación de algún tipo de carta «que sea concebida como un vínculo de solemne obligación del que participen todos para proteger los derechos de todas y cada una de las partes implicadas, ya se trate de religión, de libertad personal o de propiedad». Se dirige a los propietarios, granjeros, artesanos y comerciantes, hombres que comprendían las alabanzas de Paine hacia una carta así: «Un acuerdo sólido y un reconocimiento de derechos hacen amigos duraderos», precisamente porque tenían mercancías con las que acordar y reconocerse.

Paine describe una ceremonia:

Decretad un día aparte para proclamar esta carta; que sea presentada sobre la ley divina, la ley de Dios; ponedle una corona, para que el mundo sepa que, si bien aprobamos la monarquía, en América LA LEY ES EL REY. Pues mientras que en los gobiernos absolutistas el rey es la ley, en los países libres la ley debe ser el rey y no debería haber otro. Y para que no surja a continuación ningún otro uso pernicioso, dejemos que, al final de la ceremonia, la corona sea destruida y repartida entre sus justos acreedores, el pueblo.

Paine se refiere a la Biblia, sin nombrarla, como soporte de la corona, o de la ley y la corona.

Concluye proponiendo que se publique un manifiesto «dejando patentes las miserias que hemos padecido» y reclamando la independencia de modo que «nos pongamos a la altura de las demás naciones». El panfleto termina diciendo que «nada puede resolver nuestros problemas de forma tan expeditiva como una declaración abierta y determinada de independencia» y expone cuatro razones que vienen a ser la misma: la independencia es necesaria para conseguir la ayuda de países aliados. Un nuevo significado de la diplomacia se comenzaba a extender desde la Carta hacia la nación[228].

Blackstone era un jurista perteneciente a la clase dirigente durante el gran periodo de agitación que comenzó en la década de 1760. Sus Commentaries on the Laws of England [Comentarios sobre las leyes de Inglaterra] contribuyeron a que la ley escrita adquiriera la apariencia de suprema soberanía. Con la independencia de las colonias ahora conocidas como Estados Unidos de América, la «diplomática» [diplomatics] dejó de ser un término técnico documental y pasó a significar «diplomacia», ya que las relaciones internacionales habían comenzado a registrarse de esta novedosa manera; la diplomacia se había vuelto un asunto de relaciones entre Estados. El último párrafo de la Declaración de Independencia, con su apelación al juez supremo, con su autoridad proveniente de las buenas gentes, describe con sobriedad la operación de los «Estados Libres e Independientes»: se hace mención a levas en tiempos de guerra, acuerdos de paz, gestión de alianzas, establecimiento del comercio. La relación que Paine anticipa es la comercial. Pero el comercio en cuestión no se parece al de la Carta del Bosque (que señala no a las naciones, sino al pueblo) y en este documento el hacer común [commoning] se entiende solo en relación con la producción y el consumo. Los nativos, los esclavos y las mujeres habían buscado la felicidad en distintos recursos comunales pero, a diferencia de todo lo que resulta accesible en los comunes, el comercio oculta la producción (su mecanización, sus divisiones, su prolongación) y oculta también la pobreza u opulencia del consumidor. Tanto Thomas Paine como la Declaración de Independencia concibieron el estado independiente como una sociedad de consumidores.

La Declaración cita hasta 27 «hechos» o «usurpaciones» que ilustraban el absolutismo despótico de Jorge III. Algunos de ellos provienen directamente de la Carta Magna, como por ejemplo el juicio con jurado (artículo XXXIX) o la abolición de privilegios (artículo XLIX). Otros lo hacen de forma indirecta: la declaración se refiere al Admirality Courts [Tribunal del Almirantazgo] como una jurisdicción especial y la Carta Magna cita los Tribunales del Bosque como una jurisdicción igualmente especial; donde el rey «constreñía a nuestros conciudadanos hechos prisioneros en la mar» sin habeas corpus, la referencia a «el libre sistema de las leyes inglesas» concierne al debido proceso legal; la declaración halla al rey responsable de haber interrumpido el comercio con ultramar y la Carta Magna protege expresamente a los mercaderes en sus viajes; la Declaración se queja de que el rey y el Parlamento establecen cargas impositivas sin consentimiento y la Carta Magna declara que no se podrá recaudar escutage [redención en metálico en vez del servicio militar] ni aid [impuesto extraordinario] sin la aprobación de un consejo comunal. Para terminar, la declaración critica al rey y al Parlamento «por enviarnos allende los mares para ser juzgados por ofensas supuestas»[229]. Las Coercive Acts [Leyes de Coerción] que permitieron tales «entregas» fueron la respuesta del Parlamento inglés al Motín del Té de 1773 en Boston.

Sin embargo, existen importantes diferencias entre la Carta Magna y la Declaración de Independencia. El propósito de la Declaración es justificar los poderes del Estado en relación con la guerra, la paz, las alianzas y el comercio; el de la Carta Magna es restringir los poderes del soberano. La Carta Magna puso fin a una guerra; la Declaración de Independencia pretendía ganar aliados y fortalecer la voluntad de los soldados para luchar. Presuponen también distintas ideas de la propiedad. La Carta Magna es un documento de compensación que devuelve el bosque a la gente, mientras que la Declaración es un documento de adquisición, una apropiación continental de tierras que posibilita la defensa de «nuestras fronteras» contra los que Paine definió como «los indios implacables, cuyo conocida regla militar es la destrucción indiscriminada de gentes de toda edad, sexo y condición».

Tom Paine arrebató el sentido de lo común a los comuneros. El proyecto de independencia que se recogía en su panfleto Common Sense era un proyecto de privatización del que los esclavos africanos, los pueblos indígenas y las mujeres, más allá de la retórica, quedaban fuera. Aunque Paine pide «una representación amplia e igualitaria», esta exclusión tiene que ver con la privatización de los recursos comunes, incluso cuando no es consecuencia de la expropiación.

La expropiación de los comunes redujo el papel de las mujeres en la economía. Ivy Pinchbeck establece que espigar podía aportar media docena de fanegas de grano; de este aspecto de la vida productiva se ocupaban mujeres y niños. Estovers, recoger la leña para combustible, era principalmente un trabajo femenino, y también el uso de los derechos de pasto que permitían el mantenimiento del ganado vacuno. De este modo, las mujeres proveían la leche, el queso y la mantequilla necesarias para una dieta sana, así como los abonos para reponer los nutrientes de huertas y campos. El acceso a los recursos comunes generaba dos tipos de independencia: por un lado, «los jornaleros con ganado, huerto y derechos de combustible [turba y estovers] no se encontraban siempre a la entera disposición del señor» y, por otro, lo común proporcionaba independencia a la mujer en el ámbito familiar. Además, los comunes eran gregarios, y la pérdida de estos recursos trajo consigo consecuencias epistemológicas (cómo vemos el mundo, qué sabemos sobre el mundo) que emergieron, por ejemplo, en la poesía de John Clare[230].

Si el sentido común es una facultad práctica, su formación se encuentra en la interacción social y en la praxis cotidiana. La naturaleza de esa cotidianeidad estaba cambiando y las principales interacciones sociales (producción y reproducción, en una palabra: trabajo) también se vieron modificadas por vallados y cercados, talas, plantaciones, manufacturas, canalizaciones, carreteras y lo que genéricamente llamamos Revolución Industrial. Joseph Priestley definió en 1775 el sentido común como «la capacidad para juzgar las cosas comunes». En 1770, John Beattie dijo que el sentido común es la verdad percibida no por la discusión o la educación, sino mediante un impulso irresistible derivado de la naturaleza. Algunos años antes, en 1764, Thomas Reid, sucesor de Adam Smith en la Universidad de Glasgow, publicó An Inquiry into the Human Mind: On the Principles of Common Sense [Una investigación sobre la mente humana: sobre los principios del sentido común][231]. La frase está extraída de Cicerón y no de las traumáticas experiencias de aquellos que fueron desplazados con fuego de las tierras altas escocesas o expulsados de los campos comunales de runrig[232], a pesar de que esa era precisamente la experiencia dominante dentro de su generación de escoceses.

De modo que la frase estaba ya en el aire cuando Paine escribió un panfleto que, a pesar de su cercanía y oportunidad, acusaba tres contradicciones. En primer lugar, en él se insistía en que «la opresión es a menudo la consecuencia, pero raras veces o nunca un medio para la riqueza». Una afirmación semejante no podría haber sido escrita tras la expansión del uso de la fábrica; el que haya sido escrita después de la plantación nos recuerda que para Paine el esclavo quedaba excluido de la independencia. Segundo, parte de su condena hacia Inglaterra reside en que «agitaron a los indios y a los negros para destruirnos, su crueldad llevaba una doble culpa: tratarnos con brutalidad a nosotros y con artimañas a ellos». En tercer lugar encontramos un argumento que podríamos llamar el «pico de la madera» [wood peak], la idea de una limitación en la principal fuente de energía de hidrocarburos (la leña) que podría poner en crisis el proyecto de independencia: Paine explicó que los bosques estaban desapareciendo gradualmente y, por lo tanto, la capacidad de construir barcos, las máquinas de guerra, disminuiría en el futuro.

Por un lado, Estados Unidos confió en la Carta Magna (una forma de publicación solemne de emancipación e independencia); por otro, como potencia agresiva, estaba ansiosa por privatizar la tierra (el bosque virgen) para pagar a sus soldados y recompensar a sus aliados y «la menor fisura será ahora como un nombre grabado con un alfiler en la delicada corteza de un roble joven: la herida crecerá con el árbol y la posteridad podrá leerlo en grandes y crecidos caracteres».

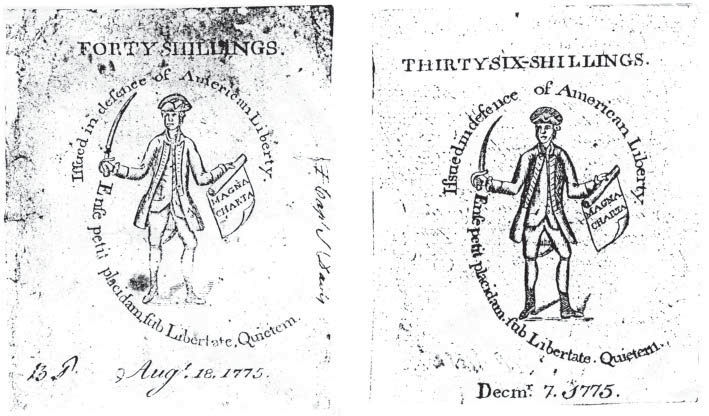

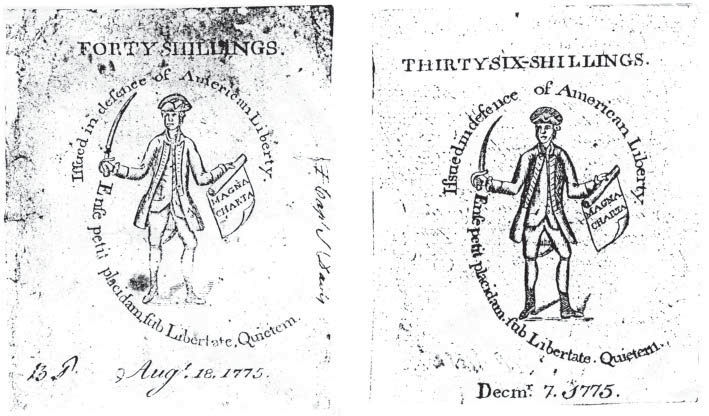

En la más elocuente y moderna petición de independencia a Inglaterra, Paine se remite a la parte más básica y medieval de la constitución inglesa. ¿Por qué? El primer elemento en la concepción de la libertad de los colonos americanos era la Carta Magna, seguida de la Revuelta campesina de 1381 y el derrocamiento de Carlos I en 1647[233]. En 1761 James Otis dio un discurso («una llama de fuego» lo llamó John Adams) contra los decretos de asistencia del gobierno inglés (que permitía al gobierno acceder a los hogares de los ciudadanos y a sus datos personales) en el que hizo una reivindicación conjunta de la Carta Magna y el derecho natural. «La independencia americana nació en aquel momento y lugar», concluía Adams. En un sermón de 1766, el reverendo Edward Barnard de Haverhill (Massachusetts) comparó las luchas contra la Stamp Act [Ley de tasas sobre documentos legales] a las luchas de la Carta Magna[234]. De hecho, la Asamblea de Massachusetts declararía la Stamp Act nula e improcedente, al estar «en contra de la Carta Magna y de los derechos naturales de los ingleses». Paul Revere diseñó en 1775 el papel moneda de curso legal en Massachusetts mostrando un colono sosteniendo una Carta Magna; al año siguiente se transformaría en Independance [Independencia], con error ortográfico.

Papel moneda diseñado por Paul Revere, 1775-56. Cortesía de la Sociedad Americana de Anticuarios.

Mientras tanto, en Inglaterra, la Carta Magna recibía otra lectura teatral por parte de John Logan, nacido en 1746 al sur de Edimburgo y educado en la Universidad de esa ciudad. En 1783, el año del Tratado de París, cuando Estados Unidos ingresó en las naciones independientes, hubo un intento de representar su tragedia Runnamede en el teatro Covent Garden de Londres; esta representación fue prohibida por una orden de Lord Chamberlain, según el editor:

[…] motivada por las alusiones desfavorables que parecen encontrarse en algunas partes de la obra al respecto de la política judicial de la época, que durante diez años ha sido hostil al espíritu de independencia que arrebató a Inglaterra sus colonias americanas, el mismo espíritu que arrebató al rey Juan la Carta de Libertades.

El papel de la mujer en esta interpretación está vinculado con la desaparición de facto de la producción: se les adjudica un valor romántico en lugar de un valor basado en el trabajo o la reproducción. También se la supone exenta de necesidades materiales, por lo que no hay mención a los estovers del común y su posible condición de viudedad no se menciona. La mujer es solo un medio de integración racial, la unión de sajones y normandos para formar el pueblo británico, y en el último discurso de la obra, pronunciado por Stephen Langton, obispo de Canterbury, alcanza su apoteosis como Britannia, la diosa del Imperio Británico. Igual que la variopinta banda [motley crew] estadounidense no tuvo cabida en el texto de Common Sense, los comuneros británicos serían también excluidos de los personajes dramáticos de Runnamede.

El caballero protagonista se distingue por su reciente valor durante las cruzadas en Tierra Santa, de modo que Inglaterra queda defendida y unida en contraposición a la figura del Moro: Albemarle es un lord normando que había luchado en las cruzadas, vencido a Saladino y elevado la cruz sobre la media luna. Arden es el lord sajón. Pero la hija del primero, Elvina, podría reconciliar ambos pueblos si decidiera casarse con Arden: «I hail the day / That makes one nation of the British race» [Saludo el día / Que haga de la raza inglesa una sola nación]. La liberación del yugo normando que describiera Tom Paine sería posible a través de un compromiso: una nación de dos razas.

Sin embargo, Elvine, amante de juventud de Elvina, acaba de regresar de la Guerra Santa y cuando los franceses invaden Inglaterra, Elvine está con ellos. El nuncio de Roma ha embaucado a Elvina para que declare en favor del delfín en lugar del príncipe, lo que la convierte en traidora y cuando la están llevando hasta el cadalso («entra por bambalinas Elvina vestida de blanco»), símbolo de la inocencia, Elvine la rescata. Él también ha sido acusado de cargos falsos y, privado de su estatus nobiliario, se convierte en el campeón de «a cause / That down the course of time will fire the world» [una causa / Que con el pasar de los años prenderá fuego al mundo].

Antes que aceptar su esclavización bajo el Imperio Romano, los godos exclaman:

Give us again the wildness of our woods

And the fierce freedom of our great forefathers![235]

Stephen Langton, el pseudo-narrador, nos dice:

From such commotions revolutions rise

And still will irse, congenial to the island[236].

Elvine toma el mando del ejército inglés, «Inglaterra levantándose en armas por la causa de la libertad» y se produce un diálogo entre Juan y Elvine:

The rights of Britons, and the rights of men

Which never king did give, and never king

Can take away. What is a tyrant prince

May rule at will, And lord it o’er land

Where’s the grand charter of the human kind?

Where the high birthright of the brave? And where

The majesty of man?[237]

En general, la libertad se entiende como algo relativo al ámbito mental, personal o de la propiedad y, en particular, incluye el Parlamento («la voz de los comunes / Y sufragio general de todo el reino»), el habeas corpus («Revela los secretos de los muros de las prisiones, / Y declara por los lamentos de las mazmorras / El oído público») y el juicio por jurado («La salvaguarda divina de nuestra Isla, / Para los hijos de Britania, ser juzgados por sus iguales»)[238]. Toda esta pompa alcanza su conclusión con la personificación femenina de la nación:

The Queen of isles behold

Sitting sublime upon her rocky throne

The region of the storms! She stretches forth

In her right hand the scepter of the sea,

And in her left the balance of the earth.

The guardian of the globe, she gives the law:

She calls the winds, the winds obey her call,

And bear the thunder of her power, to burst

O’er the devoted lands, and carry fate

To kings, to nations and the subject world.

Above the Grecian or the Roman name,

Unlike the great destroyers of the globe

She fights and conquers in fair Freedom’s cause.

Her song of victory the nation’s song:

Her triumphs are the triumphs of mankind[239].

El mando de las olas, el gobierno de los cielos, las bombas estallando en el aire, la gran apoteosis: la Carta Magna se ha convertido en un instrumento de dominación a gran escala.

John Logan fue el tutor de John Sinclair, quien se convertiría en 1793 en el primer presidente de una Secretaría de Agricultura cuasioficial; esta institución llevó a cabo los estudios agrícolas de los condados de Inglaterra que abrieron el camino a las leyes parlamentarias de cercamientos. En 1795, cuando se creó el Parliamentary Select Commitee on Waste Land [Comité especial sobre baldíos del Parlamento], Sinclair escribió:

La idea de tener tierras comunales, como ha sido señalado apropiadamente, se deriva de aquel estado bárbaro de la sociedad en el que los hombres no conocían otras ocupaciones más elevadas que las de cazador y pastor, y apenas habían probado las ventajas que se recogen del cultivo de la tierra[240].

Los bienes comunales pertenecían a un lejano y perdido pariente, el hombre de las cavernas.

La obra de John Logan, Runnamede, no consiguió permiso del Lord Gobernador para ser representada en Londres, con el argumento de que favorecía principios de la Carta Magna usados por los revolucionarios estadounidenses. El problema lo resolvió John Millar quien escribió una interpretación de la Carta Magna basada en la ciencia económica y el conflicto de clase. La Carta Magna podía ser venerada como cimiento de una estabilidad que no amenazaba al orden social de la propiedad, en la medida en que se colocara como un conflicto de clase dentro de un contexto económico y tecnológico que tenía su propio e invariable ciclo de desarrollo. La imparcialidad se consiguió mediante la compartimentación.

Millar tuvo acceso a la teoría avanzada del capitalismo de aquel tiempo que no hacía solo referencia a «la mano invisible» y a la «división del trabajo» de Adam Smith, sino también a un razonamiento de inevitabilidad. Fue el alumno más aventajado de Adam Smith y defensor de la causa americana; en 1787 escribió An Historical View of the English Government [Un estudio histórico del gobierno de Inglaterra], que aportaba la primera interpretación materialista de la Carta Magna. Millar promulgaba una división teórica de la historia en cuatro etapas: salvajismo, barbarismo, feudalismo y sociedad comercial, basadas en la caza, la domesticación de animales, la agricultura y la manufactura, respectivamente. Propiedad, parentesco, lenguaje, costumbres e instituciones políticas dependían del progreso en el modo de producción. De este modo, las diferentes épocas condicionaban la misma naturaleza humana[241].

La versión de la Carta Magna de Millar no la diferencia de muchos otros estatutos de la época, excepto por «una gran variedad de detalles particulares», que se refieren tanto a la nobleza dominante, los barones, como a las «personas de rango inferior». Como pone de manifiesto el artículo XX de la Carta Magna, que dice que ni siquiera un villano podría ser despojado de sus carros y aperos de labranza. Su análisis de los detalles particulares también revela «el interés de otra clase de gente»: se refiere al sector mercantil de la población; el artículo XLI asegura protección para sus exenciones, pesos y medidas y seguridad para los mercaderes extranjeros.

La Carta Magna incluía algunos artículos dedicados a las leyes del bosque, que fueron expandidos en 1217 con la Carta del Bosque, «y así dividida nos fue legada la Gran Carta». Millar dice: «Por muy insignificante que nos pueda parecer la temática de la Carta del Bosque en el tiempo actual, anteriormente fue considerada una cuestión de la más elevada importancia» y explica cómo las «naciones góticas» reemplazaron al Imperio Romano y permanecieron en un «rudo estado militarista que los predisponía al ejercicio físico, mientras que producía un cierto desdén hacia la industria y una profunda ignorancia de las artes, siendo esto una fuente de mucho ocio e improductividad». La nobleza y sus subordinados eran cazadores, pero los propietarios independientes trataban de lograr el privilegio exclusivo de la caza en sus propiedades. La insularidad de Inglaterra la protegía de la guerra y favorecía los deportes y el ocio; también acarreó la eliminación de «las especies de animales salvajes más fieras y dañinas», con lo que la caza se convirtió en una actividad refinada.

El rey Guillermo y sus tropas normandas:

[…] arrasaron numerosos territorios en diferentes partes de Inglaterra con el propósito de transformarlos en bosques; y con ese propósito se destruyeron muchas viviendas e incluso pueblos, expulsando a sus habitantes. Nuevas y brutales penas se comenzaron a aplicar sobre aquellos que cazaran los animales del rey o cometieran allanamiento en sus bosques; y las leyes contra estos supuestos se ejecutaban de la forma más rigurosa y coercitiva […] La implantación de grandes bosques reales, incluso aunque hubieran sido confinados dentro de los dominios del rey, solía traer consigo gran clamor popular; igual que en nuestros tiempos, la transformación de un gran predio de cultivo a pastoreo, por lo que muchos arrendatarios perdían su modo de vida, era con frecuencia fuente de mucho odio y resentimiento.

Millar sostiene que las políticas forestales de Guillermo el Conquistador se basaron en «la violación de la propiedad privada». Nada de derechos comunales sobre leña, combustible, pastos o turberas, nada de estovers. Estos eran «insignificantes» detalles particulares.

Tres factores aumentan el valor de la Carta Magna para ventaja de toda la comunidad: el progreso en las artes o en la innovación tecnológica; el incremento en la productividad o capacidad industrial; y el cambio en las condiciones del campesinado:

Aunque en aquellos estatutos no se contemplaba la libertad de la gente común, en un momento dado se les llegó a asegurar; pues cuando con posterioridad el campesinado y otras personas de baja alcurnia adquirieron los medios para abandonar su condición servil e inferior gracias a su laboriosidad y progreso en las artes, gradualmente fueron admitidos en el ejercicio de los mismos privilegios que habían sido acaparados por personas de fortuna; y se encontraron con potestad, claro está, para beneficiarse del libre gobierno que ya había sido establecido.

La movilidad social en sentido ascendente era posible, las carreras estaban abiertas al talento (según la consigna de aquel tiempo), las oportunidades eran iguales para todos (según la consigna de nuestro tiempo), pero la igualdad basada en el acceso a los recursos comunes fue diligentemente excluida.

El filósofo escocés David Hume escribió una historia de Inglaterra, de gran influencia, en la que aceptaba la interpretación de la Carta Magna que se hizo en el siglo XVII: «Otorgaba o aseguraba libertades de gran importancia y privilegios para hombres de todas las clases; a la clerecía, a la nobleza y al pueblo». Tal y como el rey se rindió ante lo inevitable, igual hizo la nobleza que «tenía la necesidad de introducir en ella otras provisiones de mayor extensión y naturaleza beneficiosa: no podían esperar la adhesión del pueblo sin incluir, junto a los suyos propios, los intereses de rangos inferiores de la sociedad». A fin de demostrarlo, señala con exactitud que «incluso un villano o un campesino jamás será privado de sus carros, arados y otros aperos de labranza por acción de ninguna clase de multa. Este era el único artículo pensado para los intereses de este cuerpo social, probablemente el más numeroso del reino en aquella época»[242].

Esta postura ayuda a explicar la perspectiva de John Millar sobre la Carta Magna. Si bien protege la propiedad, no existen de hecho referencias a economías forestales, agrícolas o pastorales. A pesar del título de la obra de John Logan (Runnamede), apenas existen menciones al prado original en el que antiguamente se celebraban asambleas, el prado del Concilio. La palabra sajona para concilio es rune [runa]. En 1814, los 160 acres[243] de tierra de Runnymede eran propiedad de diez personas, que solo le dieron uso desde marzo hasta el 12 de agosto cuando se convirtieron en tierras comunales de los vecinos de Egham, en las que se soltaron «un número indefinido de cabezas de ganado». A finales de agosto se utilizaron las tierras (junto con una parcela privada adyacente) para carreras de caballos. «Estas diversiones, junto con el levantamiento de pabellones, los cascos de los caballos, etc., destrozan los pastos por el momento, aunque al llegar la primavera crecen renovados y en gran abundancia»[244].

La independencia estadounidense llevada a cabo en nombre de la Carta Magna ocurrió en un momento en el que por todo el Atlántico se estaban produciendo expropiaciones de terrenos comunales, desde las tierras altas escocesas y los valles irlandeses hasta las leyes parlamentarias de cercamiento; y guarda concordancia con estas formas de privatización. No es sorprendente que Ross Perot se olvidara de comprar la Carta del Bosque cuando adquirió la Carta de Libertades inglesa para ser expuesta junto a la Declaración de Independencia. Mientras que George W. Bush idolatraba la consecuencia final («se encuentra encima de todo poder terrenal»), esta no era posible a finales del siglo XVII, cuando la justificación para la desaparición de lo común se discutía en términos históricos, con la creación de una teoría de la inevitabilidad dentro de la interpretación de las cuatro fases de la historia de Millar. Sin embargo, la clase trabajadora de Inglaterra (de los radicales de la década de 1790 a los «cartistas» de 1830)[245] no estaba dispuesta bajo ningún concepto a olvidar los detalles sobre los recursos comunes que contemplaba la Carta Magna.

Así, sobrevivieron algunos defensores de las tierras comunales. Thomas Spence nació en Newcastle en 1750. Fue influido principalmente por el Sermon to Asses [Sermón a los asnos] escrito por James Murray en 1768, en el que elogiaba efusivamente la Carta Magna. En 1775, Spence dio una famosa conferencia en la Sociedad Filosófica reclamando una devolución igualitaria de tierras a todas las personas. Fue expulsado de la ciudad, se trasladó a Londres y se convirtió en un propagandista innovador y un popular teórico del comunismo agrario, pero también reclamó la comunalidad de los recursos intelectuales en su oposición a las patentes. En círculos reformistas y radicales se distinguió de Tom Paine, quien nunca llevó lo suficientemente lejos la idea de la igualdad de recursos:

El país de cualquier persona es propiamente su recurso común, en el cual cada una de ellas tiene igual derecho de propiedad, con total libertad para poder mantenerse a sí mismo y a su familia con los animales, frutos y otros productos del mismo.

El argumento de Spence nunca tuvo una base legal, consuetudinaria o contractual y no existe ninguna referencia a la Carta Magna. Sin embargo, fue encarcelado tres veces en el tiempo en que se suspendió el habeas corpus. En 1803 relató un incidente en la campiña cercana a Hexham, en el curso alto del río Tyne: mientras recogía avellanas, un alguacil amenazó con detenerlo por allanar las tierras del duque de Portland, si bien Spence contestó que no podría arrestar a una ardilla, pues las nueces «son el regalo espontáneo de la naturaleza, para el sustento tanto del hombre como de la bestia que decida tomarlos, y por ello son del común» y que en lo tocante al duque de Portland, tendría que andar ligero si quería avellanas[246].

Los pueblos célticos tenían las avellanas en alta estima. Legendariamente, son el emblema de la sabiduría concentrada, la cual traspasan a los salmones y a los hombres que de ellas se alimentan. En el siglo XVII alcanzaron en el mercado un valor equivalente a una fanega de trigo. En el testimonio aportado en 1826 por el propietario de Hatfield Forest, en Essex, este se quejaba de que:

[…] tan pronto como las avellanas empiezan a estar maduras […] los hombres y mujeres vagos y menesterosos de mala disposición […] vienen […] en grupos numerosos a recoger nueces o bajo la pretensión de recoger nueces o merodear en grupos […] y por la noche […] a beber cerveza y licor en el bosque, lo que les brinda una oportunidad para practicar toda clase de libertinajes.

En la Nutcrack Night [Noche del cascanueces] estaba permitido introducir nueces en la iglesia y abrirlas ruidosamente durante el sermón[247].

La asociación de condados para la reforma del Parlamento se creó en 1779, en un «segundo Runnymede». Sus miembros creían que en América se estaba luchando por «una Carta Magna americana»[248]. Durante una asamblea general de la Sociedad de Correspondencia de Londres (la primera organización de la clase obrera de Inglaterra) celebrada el 20 de enero de 1794, se leyó y se acordó un Address to the People fo Great Britain and Ireland [Llamamiento a las gentes de Gran Bretaña e Irlanda] en el que se argumentaba que:

[…] las disposiciones de la Carta Magna y de la Declaración [de Derechos] de 1689 han sido minadas por la práctica de permitir a los jueces decidir la cuantía de las multas, por basar juicios en cargos cursados por el fiscal general o alguno de sus agentes, por la anulación de veredictos y por las exorbitantes fianzas.

John Richter, uno de los líderes de la Sociedad que fue arrestado en 1794, se defendió a sí mismo como sigue:

Hemos hecho referencia a la Carta Magna, a la Declaración de Derechos y a la Revolución, y en verdad encontramos que nuestros antepasados establecieron leyes sabias y beneficiosas. Pero también en verdad creemos que de la venerable Constitución de nuestros ancestros apenas queda algún vestigio[249].

En la década de 1790, diversos «amigos del pueblo» levantaban sus copas para brindar por la relación entre la Carta Magna y la Revolución Inglesa («Que los sacrificios hechos por el pueblo durante los reinados de Juan, Carlos y Jacobo nunca sean olvidados por sus descendientes»), aludiendo a la Waltham Black Act («Una rápida abolición del tráfico de esclavos y de las leyes de la caza»), o por «la potestad de los jurados y para que ejerzan su autoridad en favor de las libertades»[250]. El proyecto de los radicales de la clase obrera estaba unido a la reforma del Parlamento.

El invierno de 1816-1817 fue un periodo extremadamente duro, especialmente para los tejedores manuales. Los «manteros» marcharon desde Manchester a Londres, durmiendo al raso (de ahí las mantas) para presentarle al regente sus penurias y sus peticiones de alivio. John Bagguley, un aprendiz de 18 años de Manchester y líder de la marcha, insistió en que, a pesar de que sus deliberaciones serían pronto reprimidas, «la ley dice que [si] el rey no diera una respuesta a la petición en el tiempo de cuarenta días, podría ser legalmente encarcelado junto a toda su familia hasta que proporcionara una respuesta» y apuntaló su argumento con referencias a la Carta Magna.

Thomas Wooler, que escribió en el primer número de la revista The Black Dwarf [El enano negro], dio en el clavo:

Dado que el poder está siempre en las manos del pueblo, cuando este decide actuar es inevitable que, si un asunto ha de ser decidido por las armas, el pueblo al final siempre salga victorioso […] Este país ha presumido de ser libre gracias a que la Carta Magna fue promulgada, cuando hasta la última brizna de sentido común nos diría que la Carta Magna fue promulgada porque nuestros ancestros estaban decididos a ser libres.

Algunos republicanos como el doctor James Watson, antiguo partidario de Spence, estaban en condiciones de argumentar ya en 1818 que «la gran Carta de nuestras Libertades, generalmente llamada CARTA MAGNA», supuso «un RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS POSITIVOS ya existentes e inherentes al pueblo; de derechos que ningún rey ni gobierno nos puede legalmente quitar o arrebatar»[251]. En la obra The Political House that Jack Built [La cámara que Jack construyó], William Hone utiliza la forma de un juego poético infantil para defender la Carta Magna en la época clásica de formación de la clase obrera inglesa, la Masacre de Peterloo de 1819[252].

Durante un gran mitin en Heartshead Moor en 1838, el reverendo Joseph Raynor Stephens declaró:

«Nos erigimos sobre nuestros derechos, no buscamos el cambio, dadnos sin alterar las viejas y buenas leyes para la libertad de Inglaterra». Y cuando al preguntar «¿Cuáles son aquellas leyes?», le gritaron «¡La Carta Magna!», él respondió: «Así es, la Carta Magna, las buenas y viejas leyes para la libertad de Inglaterra; libertad de reunión; libertad de expresión; libertad de culto; libertad de hacienda; hogares libres y felices, y ninguna casa de trabajo para menesterosos [workhouse]»[253].

John Phillippo se refirió a la ley de mayo de 1833, que abolía la esclavitud en el Imperio Británico, como «la Carta Magna de los derechos de los negros». Thomas Clarkson escribió sobre el estatuto abolicionista de 1807, con el que se ilegalizaba el tráfico de esclavos bajo bandera inglesa, que era una «Carta Magna de África en Inglaterra»[254]. No se trataba simplemente de meras licencias discursivas: Granville Sharp ya había demostrado la conexión. Los periódicos obreros estadounidenses de la década de 1830, The Workingman’s Advocate y The Man, proclamaron «nuestra Constitución, la Carta Magna de nuestras “pretendidas” libertades»[255]. En lo que se refiere a la clase obrera británica, Karl Marx escribía al hilo de la Ten Hours Act [Ley de las diez horas] de 1848 que «en lugar del pomposo catálogo de “derechos inalienables de los hombres” aquí tenemos la modesta Carta Magna de una limitación legal de la jornada laboral»[256]. De nuevo, hay algo más que una licencia de discurso: Marx comenzó su estudio sobre las condiciones económicas con la expropiación de los derechos consuetudinarios de los bosques de Renania. Es más, relacionaba su idea de la importancia de la prolongación de la jornada laboral para el sistema capitalista con el desmantelamiento de los derechos comunales en Europa.

Goody Blake and Harry Gill es probablemente la expresión más conmovedora jamás escrita sobre la importancia de los estovers de las viudas y refleja tanto la feminización de la pobreza como la dimensión femenina de lo común. Parte de su potencia reside en la narrativa personal que introduce un discurso moral que no puede sino maldecir su suerte. La compasión humana se habría ahogado en una ciénaga de sentimentalismo si no fuera tan patente que el sentimiento, los valores morales y el sentido común estaban perdiendo su base material[257].

Walter Scott se refiere a la Carta del Bosque en Ivanhoe, obra de 1820, una historia basada en etnias y nacionalidades. La historia de Robin Hood comienza con una descripción de los bosques ingleses, «cientos de robles de gruesas copas, amplio ramaje y tronco corto». Gurth es el porquero anglosajón cuya piara se alimenta de brotes de haya y bellotas. Él nos explica que «nos han dejado poco, salvo el aire que respiramos, y parece que lo han dejado con bastante dudas, con el único propósito de que podamos sobrellevar las tareas que nos cargan sobre los hombros». Maldice a los conquistadores normandos, «yo les enseñaré que los bosques se “deforestaron” [disforested] por merced de la gran Carta del Bosque».

En 1822 Thomas Love Peacock, empleado de la Compañía de las Indias Orientales del que se dice que introdujo la navegación a vapor en la India, escribió otra historia sobre Robin Hood, Maid Marian. Robin Hood es el rey del bosque, con su «porcina multitud de jabalíes salvajes». Su ayudante, Little John, lee los cuatro artículos sobre legitimidad, los tres sobre igualdad y los dos sobre hospitalidad donde también hay referencias a los estovers de las viudas: «Cada montés deberá […] ayudar y proteger a las doncellas, viudas, huérfanos, así como a todas las personas débiles y desvalidas en general» y encontramos referencias al derecho comunal de paso [chiminage]: «Mensajeros, carreteros y gentes del comercio, labriegos e ingenieros, granjeros y molineros pasarán por nuestros dominios sin tasa ni molestia».

En 1888, William Morris escribió en A Dream of John Ball [El sueño de John Ball] la manera en que los campesinos hablaban de Robin Hood y de cómo cantaban:

So over the mead and over the hithe

And away to the wild-wood wend we forth;

There dwell we yeomen bold and blithe

Where the Sheriff’s word is not of worth

We shall bend the bow of the lily lea

Betwixt the thorn and the oaken tree

With stone and lime is the burg wall built

And pit and prison are stark and strong

And many a true man there is split

And many a right man doomed by wrong

So forth shall we and bend the bow

And the king’s writ never the road shall know[258].

Morris transformó este sueño en acción humana, consciente y colectiva. Mientras esperaba el sermón del reverendo John Ball:

[…] pensaba sobre […] cómo los hombres ganan y pierden las batallas, y cómo aquello por lo que lucharon se hace realidad a pesar de su derrota; y cuando llega resulta no ser lo que ellos pretendían, y otros hombres tendrán que luchar por lo que otros quisieron[259].

Los comunes; la comuna; el comunismo; y de nuevo los comunes.

Hacia 1803 el proyecto colonial se hallaba ya íntimamente ligado a la expropiación de los comunes. Sinclair de nuevo nos dice: «Que no nos satisfaga la liberación de Egipto, o la toma de Malta; dominemos Finchley Common; conquistemos Hounslow Heath, obliguemos a que el bosque de Epping se doble bajo el yugo del progreso»[260]. Una parte esencial de la represión en territorio nacional residía en la expansión exterior. El destino del comunero inglés se vería decidido en las selvas de la India.