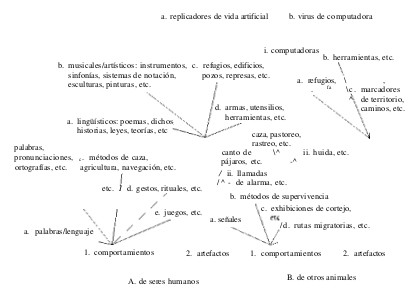

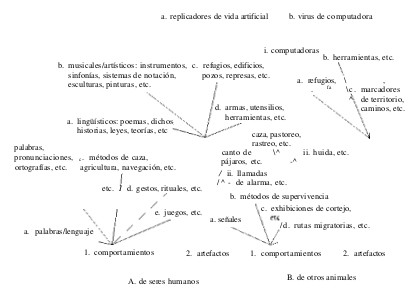

Taxonomía simple de los nuevos replicadores

[Para el contexto, véase la página 110. Reimpreso, con autorización, de The encyclopedia of evolution, Oxford, Oxford University Press, 2002].

Desde hace tiempo resulta claro que, en principio, el proceso de la selección natural es neutral en lo que respecta al sustrato —la evolución ocurrirá donde quiera y cuando quiera que se satisfagan tres condiciones—:

En términos del propio Darwin: si hay «descendencia [1] con modificación [2]» y «una severa lucha por la vida» [3], los descendientes mejor equipados prosperarán a costa de la competencia. Sabemos que hay un sustrato material particular, el ADN (junto con los sistemas de expresión y desarrollo genéticos que lo rodean), que asegura las primeras dos condiciones para la vida en la Tierra, mientras que la tercera es asegurada por el hecho de que el planeta es finito y, más directamente, por los innumerables desafíos del entorno. Pero también sabemos que el ADN se impuso sobre otras variaciones anteriores, las que no sólo han dejado rastro sino que cuentan también con algunos ejemplares que aún siguen desarrollándose, como los virus de ARN y los priones. ¿Será que en este planeta han aparecido otros sustratos evolutivos completamente diferentes? Los mejores candidatos son los productos del ingenio —tanto los planeados como los no planeados— de una especie: el Homo sapiens.

En El origen del hombre Darwin (1871:61) mismo propuso las palabras como un ejemplo: «La supervivencia o preservación de ciertas palabras favorecidas en la lucha por la existencia es selección natural». Cada día se pronuncian (o se inscriben) miles de millones de palabras, y casi todas ellas son réplicas —en un sentido que se discutirá más adelante— de palabras anteriores percibidas por quienes las pronuncian. La replicación no es perfecta, y hay muchas oportunidades para que se den variaciones o mutaciones en la pronunciación, la inflexión o el significado (o incluso en la ortografía, en el caso de las palabras escritas). Más aun, las palabras están más o menos separadas en linajes de cadenas de replicación; por ejemplo, podemos rastrear los descendientes de una palabra desde el latín hasta el francés o el cajún. Las palabras compiten por tiempo de permanencia en el aire, o por tiempo de permanencia impresa, en muchos medios, y hay palabras que se vuelven obsoletas y que se retiran del repertorio de palabras, mientras que otras nacen y florecen. Descubrimos que la palabra «controversy» a veces se pronuncia en ciertas regiones acentuando la segunda sílaba, mientras que en otras regiones prevalece la acentuación en la primera, o que el significado original de «petición de principio» en algunos lugares se suplanta por una variante. Los cambios históricos detectables en los lenguajes han sido estudiados desde una u otra perspectiva darwinista desde la época misma de Darwin, y hoy sabemos mucho respecto de sus patrones de replicación, de variación y de competencia en el proceso que ha conducido a los diversos lenguajes de la actualidad. De hecho, algunos de los métodos de investigación de la biología evolutiva moderna —en la bioinformática, por ejemplo son descendientes de las investigaciones predarwinianas llevadas a cabo por los primeros paleógrafos y por otros estudiosos de la lingüística histórica. Como afirmó Darwin (1871:59): «La formación de los diferentes lenguajes y de las distintas especies, y las pruebas de que ambos han sido desarrollados a través de procesos graduales, son, curiosamente, las mismas».

Sin embargo, las palabras, y los lenguajes que ellas integran, no son las únicas variantes de transmisión cultural que se han propuesto. Otros actos y otras prácticas humanas que se propagan a través de la imitación han sido identificados como potenciales replicadores, al igual que algunos de los hábitos de los animales no humanos. Los sustratos físicos de estos medios son, sin duda, variados, pues incluyen sonidos y toda suerte de patrones visibles o tangibles en el comportamiento de los organismos vectores. Es más, con frecuencia los comportamientos producen artefactos (caminos, refugios, herramientas, armas… signos y símbolos) que pueden servir como ejemplares más adecuados para los propósitos de la replicación que los meros comportamientos que los producen, pues pueden permanecer relativamente estables a lo largo del tiempo, y por tanto son —hasta cierto punto— más fáciles de copiar, y también porque pueden moverse y almacenarse independientemente —en este aspecto, son como las semillas—. Hay un artefacto humano, la computadora, que con su prolífica habilidad para copiar nos ha provisto recientemente de un sustrato claramente nuevo en el que ahora están empezando a prosperar algunos experimentos, tanto deliberados como involuntarios, en evolución artificial, aprovechándose especialmente de la aparición de las gigantescas redes de computadoras conectadas, que permiten la dispersión rápida de propágulos hechos de nada más que de bits de información. Estos virus informáticos son simplemente secuencias de dígitos binarios que pueden producir algún efecto sobre su propia replicación. Al igual que los virus macromoleculares, los virus informáticos viajan ligeros de equipaje, pues no son más que paquetes de información que incluyen un abrigo fenotípico, que tiende a conseguirles acceso a la maquinaria de replicación dondequiera que la encuentren. Y, finalmente, están los investigadores en el nuevo campo de la Vida Artificial, quienes aspiran a generar agentes, tanto virtuales (simulados, abstractos) como reales (robóticos), que puedan sacar provecho de los algoritmos evolutivos con el fin de explorar los panoramas adaptativos en los que están situados, generando diseños mejorados a partir de procesos que satisfagan las tres condiciones definitorias, a pesar de que se diferencien, de maneras muy notables, de las formas de vida basadas en el carbono. Aunque a primera vista estos fenómenos sólo parecen ser modelos de las entidades en evolución, que prosperan en entornos modelados, estos fenómenos evolutivos cruzan la frontera entre una demostración abstracta y una aplicación en el mundo real mucho más fácilmente que los demás, debido, precisamente, a la neutralidad con respecto al sustrato de los algoritmos evolutivos subyacentes. Los autorreplicadores artificiales pueden escapar de sus entornos originales en las computadoras de los investigadores y asumir una «vida» por sí mismos en el rico y novedoso medio de Internet.

Taxonomía simple de los nuevos replicadores

Como puede apreciarse, todas estas categorías de nuevos replicadores dependen, al igual que los virus, de la maquinaria replicativa, que es construida y mantenida directa o indirectamente por el proceso matriz de la evolución biológica. Si todas las formas de vida de ADN se extinguieran, todos sus hábitos y sus metahábitos, sus artefactos y sus metaartefactos pronto morirían con ellas, por carecer de los recursos (tanto de la maquinaria como de la energía para echarla a andar) para reproducirse por sí mismos. Es posible que ésta no sea una característica permanente del planeta. Por lo pronto, nuestras redes de computadora, la fabricación de robots y los servicios de reparación requieren de un enorme mantenimiento y supervisión de nuestra parte, pero el experto en robótica Hans Moravec (1988) ha sugerido que los artefactos electrónicos (o fotónicos) basados en silicona podrían volverse completamente autosubsistentes y autorreplicantes, y abandonar así la dependencia de sus creadores basados en carbono. Sin embargo, esta distante e improbable eventualidad no es un requisito para la evolución, o para la vida en sí misma. Después de todo, nuestra propia autorreplicación y automanutención depende enteramente de miles de millones de bacterias sin las cuales nuestros metabolismos fallarían. De modo similar, si nuestros descendientes artefácticos tuvieran que esclavizar ejércitos enteros de nuestros descendientes biológicos para poder mantener sus sistemas en buen estado y funcionando, esto no restaría mérito a su afirmación de ser una nueva rama en el árbol de la vida.

Tal como ocurre con las muchas taxonomías en la teoría evolutiva, existen controversias y enigmas en torno a cómo establecer estas ramificaciones y a cómo denominarlas. Algunos de estos enigmas son fundamentales, otros son meros desacuerdos acerca de qué términos deben usarse. El zoólogo Richard Dawkins acuñó el término «meme» en un capítulo de su libro El gen egoísta, publicado en 1976, y el término ha tenido éxito. Comenzó su análisis sobre estos «nuevos replicadores» con una disquisición respecto del canto de los pájaros, pero otros que han adoptado el término han querido restringir los memes a la cultura humana. Y a esas tradiciones animales en evolución —como las llamadas de alarma, los métodos de construcción de nidos y las herramientas de los chimpancés—, ¿también deberemos llamarlas memes? Algunos investigadores que se especializan en la transmisión cultural entre los animales, como John Tyler Bonner (1980), Eytan Avital y Eva Jablonka (2000), se han opuesto al término, y otros que escriben sobre la evolución cultural humana, como Luigi Luca Cavalli-Sforza y Marcus Feldman (1981) y Robert Boyd y Peter Richerson (1985), han preferido, asimismo, el uso de términos alternativos. No obstante, dado que la palabra «meme» ha logrado establecerse en el idioma inglés —figura en la edición más reciente del Oxford English Dictionary definido como «un elemento de la cultura que podría considerarse como transmitido por medios no genéticos»—, lo más conveniente es que nos conformemos con ella en tanto que término general para cualquier replicador basado en la cultura —si es que los hay—. Aquellos que sientan aprensión frente al uso de un término cuyas condiciones de identidad son todavía tan discutidas deberían recordar las controversias similares que siguen girando en torno de la definición de su contraparte: «gen», un término que muy pocos recomendarían abandonar completamente.

Los memes, entonces, no sólo incluyen las tradiciones animales, sino también los replicadores basados en computadoras, por dos razones: no sólo las computadoras mismas, sus operaciones y su mantenimiento, dependen de la cultura humana, sino que ya se han borrado los límites entre los virus informáticos y los memes humanos más tradicionales. En efecto, los virus de computadora simples llevan consigo la instrucción cópiame, que va dirigida a la computadora, en lenguaje de máquina, y que es enteramente invisible a los ojos del usuario de la computadora. Al igual que las toxinas ingeridas inconscientemente por la gente que atrapa peces de agua dulce y luego se los come, tampoco en este caso podría decirse que dicho virus informático, pese a que es un elemento en el entorno del usuario, forme parte de su entorno cultural. Sin embargo, los virus de computadora que muestran falsas advertencias, y que se han extendido al menos tanto como los «verdaderos» virus de computadora, dirigen sus mensajes al usuario de la computadora en un lenguaje natural. Estos virus, que para replicarse en Internet dependen directamente de un vector humano (incauto) capaz de comprender la lengua, se encuentran definitivamente dentro de la pretendida comprensión de los memes, mientras que los casos intermedios son aquellos virus de computadora que dependen de que, a través de promesas con algún contenido divertido o sexualmente estimulante, logren tentar a los usuarios humanos para que abran los archivos anexos (activando así la instrucción invisible de copia). También éstos dependen de la comprensión humana; uno que esté escrito en alemán no se propagará tan fácilmente en las computadoras de angloparlantes monolingües. (Es probable que este patrón cambie si los usuarios empiezan a valerse con más regularidad de los servicios de transacción en línea). En la carrera armamentista entablada entre los virus y los retrovirus, debemos esperar que los intereses humanos sean cada vez más explotados —y de maneras cada vez más elaboradas—, así que lo mejor parece ser incluir todos estos replicadores bajo la rúbrica de «memes», teniendo en cuenta que algunos de ellos sólo hacen un uso indirecto de los vectores humanos y, por tanto, son elementos de la cultura humana sólo de un modo indirecto. Comenzamos a advertir ahora que este poroso límite también es cruzado en la dirección contraria: solía ser cierto que la replicación diferencial de memes tan clásicos como las canciones, los poemas y las recetas de cocina dependía de quién ganase la competencia por la residencia en los cerebros humanos. Sin embargo, ahora que una multitud de motores de búsqueda en la Internet se ha interpuesto entre los autores y sus audiencias (humanas), compitiendo entre sí por alcanzar una mejor reputación como fuentes de alta calidad de elementos culturales, pueden acumularse diferencias significativas en la capacidad reproductiva entre los memes, con absoluta independencia de cualquier conocimiento o apreciación humana. Posiblemente esté cerca el día en que algún ingenioso giro lingüístico en un libro sea catalogado por muchos motores de búsqueda, y que, acto seguido, entre en el lenguaje como un nuevo cliché sin que ningún humano haya leído el libro original.

Dependiendo en parte de hechos históricos que no están muy bien demostrados, algunos problemas de clasificación son fundamentales, mientras que otros, según los teóricos, son problemas tácticos: ¿qué divisiones entre los fenómenos resultarán más perspicuas? ¿Acaso todos los virus de computadora descienden de las primeras incursiones en el área de la Vida Artificial, o será que al menos algunos de ellos deben aparecer como si hubieran surgido independientemente de aquel movimiento intelectual? No todos los piratas informáticos son piratas informáticos de Vida-A; no obstante, existe la pregunta táctica, aún no respondida, respecto de cómo caracterizar lo que se copia. Si un pirata informático obtiene de otro la idea general de un virus de computadora, y luego procede a fabricar una clase enteramente nueva de virus de computadora, ¿es este nuevo virus un descendiente modificado del virus que inspiró su creación? ¿Qué ocurriría si el pirata informático adaptase elementos del diseño del virus original en la nueva clase? En un caso particular de replicación, ¿cuánta imitación meramente mecánica debe haber? O, alternativamente, ¿cuánta inspiración comprensiva podría haber? (Diré algo más respecto de esta pregunta en lo que sigue). Y en el mundo animal, ¿hay copia de memes a través de diferentes especies? Los osos polares construyen guaridas que incluyen una saliente elevada de nieve, que permite que el aire frío drene hacia la abertura de la guarida. ¿Acaso esta brillante moda de la tecnología ártica es (ahora) enteramente innata, o será que los oseznos tienen que imitar el ejemplo de sus madres? La misma saliente de nieve puede encontrarse en el iglú de un inuit. ¿Acaso el inuit copió esta tradición del oso polar, o habrá sido una invención independiente? ¿Habrá ocurrido alguna vez que una especie empezara atendiendo la llamada de alarma de otra especie, y que luego desarrollara una tradición de llamada de alarma propia? ¿Acaso el meme de la llamada de alarma se propaga de especie en especie? ¿Y debemos considerar las llamadas de alarma intraespecíficas, junto con sus variantes, como si fueran linajes completamente independientes?

Para empeorar estos problemas, existen otros relacionados con la individuación de memes. ¿Acaso la palabra (en inglés) «windsurfing» debe tomarse como si fuera distinta del meme de hacer windsurf (que es neutral con respecto al lenguaje)? ¿Se trata de dos memes o de uno solo? Y los estilos, como el punk y el grunge, ¿contaban como memes antes de tener nombres? ¿Por qué no? Juntar fuerzas con un meme-nombre es, sin duda, una excelente ventaja para la capacidad reproductiva de casi cualquier meme. (Una excepción podría ser un meme que dependiera de poder dispersarse insidiosamente; acuñar un meme-nombre —como chauvinismo masculino, por ejemplo— en realidad podría obstaculizar la proliferación del chauvinismo masculino al sensibilizar a los potenciales vectores con una suerte de reacción inmune). Es probable que sea cierto que tan pronto como un meme humano se vuelve suficientemente notorio en el entorno como para ser discernido, inmediatamente recibirá un nombre por parte de alguien que puede discernirlo, lo que a partir de ese momento vinculará firmemente a los dos memes: el nombre y lo nombrado, que de manera típica —aunque no siempre comparten sus destinos. (Las características musicales que se identifican como «el blues» incluyen muchos ejemplos claros que no son llamados «el blues» por aquellos que los escuchan y los interpretan). También pueden florecer memes que no han sido discernidos. Por ejemplo, en una comunidad grande los cambios en la pronunciación o en el significado de las palabras pueden establecerse antes de que algún lingüista, o incluso cualquier otro observador cultural, los advierta con oído agudo. Hay unas cuantas personas— desde comediantes hasta antropólogos y demás científicos sociales— que se ganan la vida detectando y comentando la evolución en los patrones culturales de tendencias que apenas si habrán sido vagamente apreciadas hasta ese momento.

Hasta que estos y otros problemas presentes en la orientación teórica inicial no se resuelvan, el escepticismo acerca de los memes seguirá sintiéndose y generalizándose. En ciencias sociales y en humanidades, muchos comentaristas se oponen tajantemente a cualquier propuesta de reformular las preguntas en términos de evolución cultural, oposición que con frecuencia se expresa en términos de un desafío para demostrar que «los memes existen»:

Algunos defensores de los memes han argumentado en favor de intentar identificar a los memes con estructuras cerebrales específicas —proyecto que, por supuesto, todavía no se ha explorado—. Sin embargo, si se tiene en cuenta lo que sabemos actualmente respecto del modo en que el cerebro podría acumular información cultural, es muy poco probable que alguna estructura cerebral independientemente identificable, y común a varios cerebros distintos, pueda alguna vez llegar a ser aislada como el sustrato material de un meme particular. Aunque algunos genes para la fabricación de los ojos resultan ser identificables independientemente de si ocurren en el genoma de una mosca, de un pez o de un elefante, hasta ahora no tenemos ninguna buena razón que nos permita anticipar que los memes para utilizar anteojos bifocales puedan ser aislados, de modo similar, en patrones neuronales en los cerebros. Es extremadamente improbable que el cerebro de Benjamin Franklin, inventor de los anteojos bifocales, y los cerebros de todos aquellos que los utilizamos tengan «escrita» la idea de gafas bifocales en un código cerebral común. Además, este supuesto camino hacia la respetabilidad científica está basado en una analogía equivocada. En su libro de 1966, Adaptation and natural selection, el teórico evolucionista George Williams ofreció una definición de gen que ha tenido mucha influencia: «cualquier información hereditaria para la cual hay una predisposición, favorable o desfavorable, en la selección que sea igual a algunas o a varias veces su tasa de cambio endógeno». Y luego, en su libro Natural selection: Domains, levels, and challenges (1992: 11), volvió a enfatizar que «un gen no es una molécula de ADN; es la información codificada por la molécula que puede transcribirse».

Todos los genes —las recetas genéticas— están escritos en el medio físico del ADN, y hacen uso de un único lenguaje canónico, el alfabeto nucleótido de la Adenina, la Citosina, la Guanina y la Timina, cuyas tripletes codifican aminoácidos. Supongamos que se destruyeran todas las tiras de ADN de viruela en el mundo. Si se preserva el genoma de la viruela (traducido de los nucleótidos a las letras A, C, G y T, y luego almacenado en los discos duros de varias computadoras, por ejemplo), la viruela no se extinguirá; algún día podría tener descendientes, pues los genes aún existen en esos discos duros a manera de «paquetes de información», como los llama Williams (1992: 13).

De modo similar, los memes —las recetas culturales— dependen de uno u otro medio físico para continuar existiendo (no son mágicos), pero pueden saltar de medio en medio, pueden ser traducidos de lenguaje a lenguaje, de lenguaje a diagrama, de diagrama a práctica repetida, y así sucesivamente. Una receta para preparar pastel de chocolate puede estar escrita en inglés, con tinta, en un papel, estar hablada en italiano en una cinta de video, o encontrarse almacenada en una estructura de datos diagramáticos en el disco duro de una computadora; en cualquier caso, ésta puede preservarse, transmitirse, traducirse y copiarse. Dado que la prueba del pastel se obtiene cuando se lo come, la probabilidad de que una receta consiga que cualquiera de sus copias se replique depende (principalmente) de cuan exitoso sea el pastel. Cuan exitoso sea el pastel, ¿haciendo qué, exactamente? ¿Obteniendo otro anfitrión que haga otro pastel? Usualmente. Pero más importante aun es lograr que el anfitrión haga otra copia de la receta y se la pase a alguien. A fin de cuentas, eso es todo lo que importa. Es posible que el pastel no aumente la aptitud genética de aquellos que lo coman; podría incluso envenenarlos, pero si primero ha provocado que ellos transmitan la receta, entonces el meme ha florecido.

Quizá sea ésta la innovación más importante cuando reformulamos las investigaciones en términos de memes: ellos tienen su propia aptitud en tanto que replicadores, independientemente de cualquier contribución que puedan o no hacer a la aptitud genética de sus anfitriones, los vectores humanos. Dawkins (1976: 200 de ed. revisada) lo dice así: «Lo que no hemos considerado previamente es que el rasgo cultural podría haber evolucionado como lo ha hecho simplemente porque es ventajoso para sí mismo». El antropólogo R T. Cloak (1975) lo dice así: «El valor de supervivencia de una instrucción cultural es el mismo que su función; es su valor para la supervivencia/ replicación de sí mismo o de su réplica».

Aquellos que se preguntan si «los memes existen» debido a que no pueden ver qué tipo de objeto material podría ser un meme, deberían preguntarse a sí mismos si están igualmente inseguros respecto de si las palabras existen o no. ¿De qué está hecha la palabra «gato»? Las palabras son productos reconocibles y reidentificables de la actividad humana; ellas vienen en múltiples medios, y pueden saltar de sustrato en sustrato durante el proceso de replicación. De ninguna manera se impugnan que sean reconocidas como cosas reales por el hecho de que son abstractas. En la taxonomía propuesta, las palabras son apenas una especie de meme, y las otras especies de memes son exactamente el mismo tipo de cosa que las palabras —sólo que no podemos pronunciarlas o escribirlas—. Algunas de ellas pueden bailarse, otras pueden cantarse o interpretarse, y otras pueden seguirse al construir alguna cosa a partir de los diversos materiales de construcción de que el mundo nos provee. La palabra «gato» no está hecha de la misma tinta con que está escrita esta página, y una receta para hacer pastel de chocolate no está hecha de harina y chocolate.

No existe un único código propio, paralelo al código con cuatro elementos del ADN, que pueda ser usado para anclar la identidad de un meme del modo en que la identidad de un gen puede ser anclada, al menos para la mayor parte de los propósitos prácticos. Ésta es una diferencia importante, pero sólo una diferencia de grado. Si la tendencia actual de extinción de lenguajes continúa al paso que va, en un futuro no muy distante cada persona de la Tierra hablará el mismo lenguaje, y entonces será muy difícil resistir la tentación (¡que en todo caso debe resistirse!) de identificar los memes con sus etiquetas verbales (que ahora serán prácticamente únicas). No obstante, en la medida en que haya múltiples lenguajes, para no mencionar los múltiples medios en los que los elementos culturales no lingüísticos pueden ser replicados, más nos convendría ceñirnos estrictamente a la concepción —abstracta y neutral con respecto al código— de un meme en tanto que «paquete de información», teniendo en mente que, para que pueda ocurrir una replicación de alta fidelidad, siempre debe haber uno u otro «código». Los códigos interpretan un papel crucial en todos los sistemas de replicación de alta fidelidad, dado que ellos están provistos de conjuntos finitos prácticos de normas que pueden contrastarse, de manera relativamente mecánica, durante los procesos de edición o corrección de pruebas. Pero aun en los casos más claros de códigos, con frecuencia hay múltiples niveles de normas. Supongamos que Tommy escribe las letras «sePERaTE» en la pizarra, y Billy las «copia» escribiendo «seperate». ¿Es esto realmente una copia? El hecho de que normalice todas las letras a minúsculas demuestra que Billy no está copiando servilmente las marcas de tiza de Tommy sino, más bien, que se lo está provocando para que ejecute una serie de actos canónicos normalizados: haz una «s», haz una «e», etc. En rigor, es gracias a estas letras-norma que Billy puede «copiar» la palabra de Tommy. Pero Billy efectivamente copia el error de ortografía de Tommy; Molly, en cambio, «copia» a Tommy escribiendo «sepárate» en respuesta a una norma superior, una norma a nivel de la ortografía correcta de las palabras. Sally, entonces, da un paso más hacia arriba y «copia» la frase «separate butt equal» [separado trasero igual] —palabras todas que se encuentran en un buen diccionario— como «separate but equal» [separado pero igual], respondiendo así a una norma reconocida a nivel de la frase. ¿Podemos subir más? Sí. Cualquier persona que al «copiar» la oración de una receta que indique «Separe tres huevos y bata las yemas hasta que formen un batido blanco» reemplace la palabra «yemas» por «claras», sabe lo suficiente acerca de cocina como para reconocer el error y corregirlo. Más allá de las normas ortográficas y sintácticas hay una gran cantidad de normas semánticas.

Las normas pueden tanto obstaculizar la replicación como colaborar con ella. El antropólogo Dan Sperber (2000) ha distinguido la copia de lo que él llama «producción provocada», y ha señalado además que en la transmisión cultural «la información provista por el estímulo se complementa con información que ya está en el sistema». Esta complementación tiende a absorber mutaciones en lugar de transmitirlas. La evolución depende de la existencia de mutaciones que puedan sobrevivir intactas a los procesos correctivos de replicación, pero no especifica el nivel en el que dicha supervivencia deba ocurrir. De hecho, una innovación culinaria brillante podría ser corregida y eliminada por un chef sabelotodo en el proceso de transmisión de la receta. Otros errores, sin embargo, podrían pasar inadvertidos y replicarse indefinidamente. Mientras tanto, la corrección de otras variedades de interferencia a otros niveles —como el responder a normas de ortografía, entre otras— ha de mantenerse en curso, con el fin de sostener el proceso de copia lo suficientemente fiel como para que múltiples ejemplares de cada innovación puedan ser puestos a prueba en el entorno. Como dice Williams (1992:13): «Un paquete de información (códex) dado debe proliferar más rápido de lo que cambia, de modo que pueda producir una genealogía reconocible a partir de algunos efectos diagnósticos». Es decir, reconocible para un entorno que carece de un objetivo concreto y que es independientemente variable, de modo que pueda producir veredictos probabilísticos desde la selección natural, que tengan alguna probabilidad de identificar adaptaciones con capacidad reproductiva proyectable.

¿Cuan grande o pequeño puede ser un meme? Una sola tonada musical no es un meme, pero una melodía memorable sí. Y una sinfonía, ¿es un único meme o es un sistema de memes? Por supuesto, puede formularse una pregunta paralela respecto de los genes. Ningún nucleótido o codón individual es un gen. ¿Cuántas notas, o letras, o codones se necesitan? La respuesta, en todos los casos, tolera límites borrosos: un meme —o un gen— debe ser suficientemente grande como para llevar consigo información que valga la pena copiar. No existe una medida fija para ello, pero el generoso sistema legal concerniente a las infracciones de patentes y derechos de autor indica que los veredictos sobre casos particulares forman un equilibrio relativamente confiable y suficientemente estable para la mayoría de los propósitos.

Otras objeciones a los memes parecen exhibir una relación inversamente proporcional entre popularidad y validez: cuanto más entusiastas sean sus defensas, más desinformadas serán. Ellas han sido rebatidas pacientemente por defensores de los memes, aunque aquellos que se espantan frente al prospecto de una explicación evolucionista de cualquier cosa de la cultura humana no parecen notarlo. Un error común que cometen los críticos es el de imaginar que para poder cumplir con las tres condiciones los memes tienen que parecerse mucho más a los genes de lo que en realidad es necesario. Se ha observado, por ejemplo, que cuando un individuo adquiere por primera vez algún elemento cultural con el que se encuentra, lo que ocurre, típicamente, no es un caso en el que se esté imitando una instancia particular del elemento. (Si adopto la práctica de ponerme la gorra de béisbol al revés, o si agrego una nueva palabra a mi vocabulario de trabajo, ¿estoy copiando el primer ejemplar de ella al que he prestado atención? ¿O el más reciente? ¿O acaso estoy de algún modo promediando todos los casos?). El hecho de que tengamos tantas posibilidades para elegir cuando se trata de buscar al padre de los nuevos descendientes, tal vez dificulte el modelo de la replicación cultural, pero por sí mismo no descalifica al proceso en tanto que proceso de replicación. Por ejemplo, la copia de altísima fidelidad de los archivos de computadora depende, en muchas ocasiones, de sistemas de lectura de códigos capaces de corregir errores, los que, en efecto, permiten que la «regla de la mayoría» determine qué casos, de los muchos candidatos con que se cuenta, deban contar como canónicos. En tales ocasiones, ningún vehículo particular de información puede identificarse como la fuente, pero si hay un claro ejemplo de replicación, sin duda es éste. El trío de requisitos de Darwin es tan neutral con respecto al sustrato, como lo es respecto de la implementación, ambos hasta un punto que no siempre logra apreciarse.

Una vez señalados estos problemas, aún sin resolver, respecto de la nomenclatura y la clasificación de los memes, podemos dar paso a una pregunta más fundamental e importante: de entre estos candidatos a replicadores darwinianos, ¿hay alguno que en realidad satisfaga los tres requisitos, y de maneras que permitan a la teoría evolutiva explicar fenómenos que todavía no han sido explicados a partir de los métodos y las teorías de las ciencias sociales tradicionales? ¿O acaso esta perspectiva darwiniana únicamente nos provee de una unificación relativamente trivial? Sigue siendo importante concluir que la evolución cultural obedece a principios darwinianos, al menos en el modesto sentido de que nada de lo que ocurre en ella contradice a la teoría evolutiva, aun si los fenómenos culturales se explican mejor en otros términos. En El origen de las especies, el mismo Darwin identificó tres procesos de selección: la selección «metódica», efectuada por los actos previsores y deliberados de los granjeros y demás individuos resueltos a llevar a cabo procesos de selección artificial; la selección «inconsciente», según la cual los seres humanos se han dedicado a realizar ciertas actividades que, sin que lo advirtieran, han contribuido a la supervivencia diferencial y a la reproducción de las especies; y la selección «natural», en la que las intenciones de los humanos no juegan, en absoluto, ningún papel. A esta lista podemos añadir un cuarto fenómeno, la ingeniería genética, en el que las intenciones y los planes futuros de los diseñadores humanos juegan un rol aun más prominente. Todos estos fenómenos son darwinianos en el modesto sentido que consignamos ya. Los ingenieros genéticos no producen contraejemplos de la teoría de la evolución por selección natural, y tampoco lo han hecho los agricultores a lo largo de cientos de años; ellos producen frutos novedosos de los frutos de los frutos de la evolución por selección natural. De modo similar, la idea de los memes promete unificar bajo una sola perspectiva fenómenos culturales tan diversos como las invenciones culturales y científicas (ingeniería memética), que son deliberadas y planeadas, las producciones anónimas como el folclore e incluso fenómenos tan inconscientemente rediseñados como los lenguajes y las mismas costumbres sociales. A medida que nos adentramos en la era de la manipulación deliberada y supuestamente planeada, no sólo de nuestro propio genoma sino también del genoma de las otras especies, nos enfrentamos con la posibilidad de que haya fuertes interacciones entre la evolución memética y la evolución genética, incluidas varias que podrían arrancar sin que hayan sido previstas en absoluto. Nos concierne investigar estas posibilidades con el mismo vigor, y con la misma atención puesta en el detalle, que le dedicamos a la investigación de la evolución de los patógenos a base de carbono, o a la rápida desaparición de las barreras naturales que, hasta hace muy poco, habrían estructurado la biosfera.

También debemos recordar que así como la genética poblacional no sustituye a la ecología —que se encarga de investigar las complejas interacciones entre los fenotipos y los entornos que, finalmente, conducen a las diferencias en la capacidad reproductiva que los genetistas dan por sentado—, nadie debe anticipar que una nueva ciencia de la memética vaya a derrocar o a reemplazar todos los modelos y las explicaciones existentes, desarrollados por las ciencias sociales, respecto de los fenómenos culturales. Sin embargo, es posible que ésta los reformule de modos significativos y que provoque nuevos interrogantes, muy a la manera en que la genética ha inspirado un torrente de investigaciones en ecología. Los libros que se listan a continuación bajo el subtítulo «Lectura sugerida» exploran estas perspectivas con algo de detalle, aunque todavía en un nivel muy especulativo y programático. A esta altura, sólo hay unos pocos trabajos que podrían catalogarse como investigaciones empíricas pioneras en ramas especializadas de la memética: Hull (1988), Pocklington y Best (1997) y Gray y Jordan (2000).

LECTURAS SUGERIDAS

Aunger, Robert (2002),The electric meme: A new theory of how we think and communicate, Nueva York, Free Press.

— (ed.) (2000), Darwinizing culture: The status of memetics as a science, Oxford, Oxford University Press.

Avital, Eytan y Eva Jablonka (2000), Animal traditions: Behavioural inheritance in evolution, Cambridge, Cambridge University Press.

Blackmore, Susan (1999), The meme machine, Oxford, Oxford University Press.

Bonner, John Tyler (1980), The evolution of culture in animals, Princeton, Princeton University Press.

Boyd, Robert y Peter Richerson (1985), Culture and the evolutionary process, Chicago, University of Chicago Press.

Brodie, Richard (1996), Virus of the mind: The new science of the meme, Seattle, Integral Press.

Cavalli-Sforza, Luigi Luca y Marcus Feldman (1981), Cultural transmission and evolution: A quantitative approach, Princeton, Princeton University Press.

Dawkins, Richard (1976), The selfish gene, Oxford, Oxford University Press, ed. revisada de 1989 [trad. esp.: El gen egoísta, Barcelona, Salvat Editores, 1994].

Dennett, Daniel (1995),Darwin's dangerous idea, Nueva York, Simón & Schuster [trad. esp.: La peligrosa idea de Darwin, Barcelona, Círculo de Lectores, 2000].

— (2001), «The evolution of culture», Monist, vol. 84, N° 3, pp. 305-324

— (2005), «From typo to thinko: When evolution graduated to semantic norms», en S. Levinson y P. Jaisson (eds.), Culture and evolution, Cambridge, MA, MIT Press.

Durham, William (1992), Coevolution: Genes, culture and human diversity, Stanford, CA, Stanford University Press.

Hull, David (1988), Science as a process, Chicago, University of Chicago Press.

Laland, Kevin y Gillian Brown (2002), Sense and nonsense: Evolutionary perspectives on human behaviour, Oxford, Oxford University Press.

Lynch, Aaron (1996), Thought contagion: How belief spreads through society, Nueva York, Basic Books.

Pocklington, Richard (en prensa), «Memes and cultural virases», en Encyclopedia of the social and behavioural sciences.

REVISTA

Artificial Life

REVISTA ELECTRÓNICA

Journal of Memetics, disponible en: http://www.cpm.mmu.ac.uk/jom-emit/

OTRAS REFERENCIAS

Cloak, E T. (1975), «Is a cultural ethology posible?», Human Ecology, vol. 3, pp. 161-182.

Gray, Russell D. y Fiona M. Jordan (2000), «Language trees support the express-train sequence of Austronesian expansion», Nature, vol. 405,29 de junio de 2000, pp. 1052-1055.

Moravec, Hans (1988), Mind children: The future of robot and human intelligence, Cambridge, MA, Harvard University Press.

Pocklington, Richard y Michael L. Best (1997), «Cultural evolution and units of selection in replicating text», Journal of Theoretical Biology, vol. 188, pp. 79-87.

Sperber, Dan (2000),«An objection to the memetic approach to culture», en: Robert Aunger (ed.), Darwinizing culture, Oxford, Oxford University Press.

Williams, George (1966), Adaptation and natural selection, Princeton, Princeton University Press.

— (1992), Natural selection: Domains, levels, and challenges, Oxford, Oxford University Press.