Nunca me ha gustado la violencia.

SUGAR RAY ROBINSON,

ex-campeón mundial de pesos welter y medios

Para el ojo no entrenado, la mayoría de los combates pugilísticos parecen no solamente salvajes, sino demenciales. A medida que la mirada se ejercita, el espectador comienza a ver las complejas pautas que subyacen en la «demencia», y se entienden como coherentes e inteligentes, a menudo inspiradas, las que al principio sólo parecían acciones confusas. Incluso el espectador a quien en principio disgusta la violencia puede llegar a admirar el boxeo de altura: a admirarlo más allá de toda proporción de «cordura». Un brillante combate de boxeo, vertiginoso en sus movimientos, en el que las cosas suceden a una velocidad mucho mayor de la que la mente es capaz de absorber, puede tener la fuerza que Emily Dickinson le atribuía a la gran poesía: sabes que es grande cuando te vuela la cabeza. (La imaginería física que emplea Dickinson es peculiarmente apta para este contexto).

Sin embargo, esta impresión inicial —que el boxeo es «demencial», o que imita actos propios de la locura— no me parece menos válida por ser, gradualmente, modificada a fondo. Nunca borra, nunca es del todo olvidada o superada; sencillamente se hunde bajo el umbral de la conciencia, como las experiencias más aterradoras y paralizantes de nuestra vida se sumergen bajo la superficie de la conciencia mediante la familiaridad o por supresión deliberada. Así sabemos, pero no conocemos (conscientemente), ciertos hechos intolerables relativos a la condición humana. No conocemos (conscientemente), pero sabemos. No obstante, todos los aficionados al boxeo, acostumbrados al deporte, al margen de las décadas que hayan invertido en su obsesión, saben que el boxeo es demencia pura, pese a toda su belleza ocasional. Esa certidumbre es nuestro lazo común y a veces —¿nos atrevemos a decirlo?— nuestra común vergüenza.

Ver boxear de cerca, y en serio, es arriesgarse a momentos que podrían llamarse de pánico animal: una sensación no sólo de que algo muy desagradable está ocurriendo sino que además, por contemplarlo, se es cómplice. Esta conciencia, o revelación, o debilidad, o milimétrica fisura de nuestra personalidad puede producirse en cualquier instante, inesperada y espontáneamente; aunque desde luego tiende a apoderarse del espectador cuando éste está contemplando un combate realmente violento. Yo lo siento como un vértigo —una falta de respiración—, una repugnancia que trasciende el lenguaje: un aborrecimiento puramente físico. Cae por su propio peso que eso también es, aunque primariamente, autoaborrecimiento.

Pues el boxeo no es en realidad metáfora, sino que es en sí. Y mi predilección por ver los combates grabados, cuando ya los resultados se conocen, no altera el hecho de que, mientras los combates tuvieron lugar, lo hicieron en tiempo presente, y solamente una vez. Lo demás es subterfugio: el incómodo «control» del intelectual sobre su material.

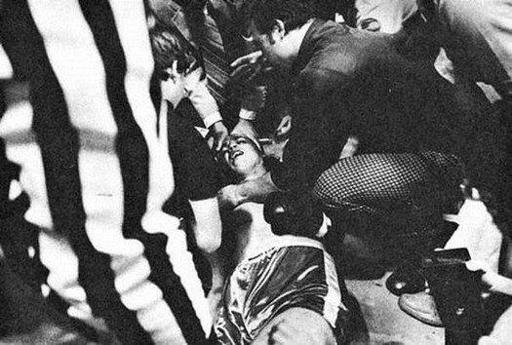

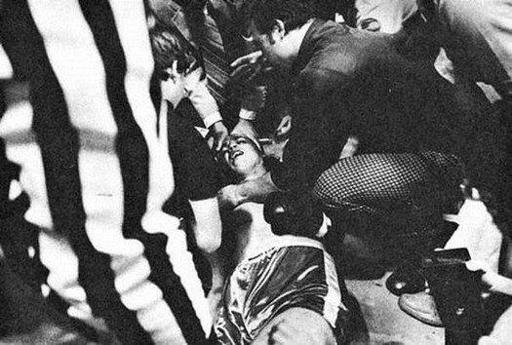

Es imposible ver las primeras peleas de Dempsey, ya antiguas, y no sentir ese frisson[4] de temor, pese a la mala calidad de las filmaciones, el arcano ritmo de las figuras humanas. O, diría yo, la trilogía de combates Zale-Graziano, de los que la gente habla con temerosa admiración cuarenta años después. Un conocido mío lo sintió en un combate entre Joe Louis y un contrincante hacía tiempo olvidado. Otro, en uno de los «grandes» combates sucios de Willie Pep y Sandy Saddler —«la pequeña perfección blanca contra la muerte en pantalones a cuadros rojos»— como escribió el poeta Philip Levine sobre aquel dúo infame. Y Duk Koo-Kim, y Johnny Owen, y en una década anterior el desventurado Benny Paret, atrapado en las cuerdas mientras el árbitro Ruby Goldstein permanecía inmóvil, incapaz de interferir…

¿Y Paret? Paret murió de pie. Mientras recibía aquellos dieciocho puñetazos algo le sucedió a todos cuantos se hallaban al alcance psíquico del acontecimiento. Una parte de su muerte se cernió sobre nosotros. Se sintió flotar en el aire. Él estaba aún de pie contra las cuerdas, acorralado igual que antes, esbozó una media sonrisa de lástima, como si estuviera diciendo: «No sabía que fuera a morir tan pronto», y entonces, con la cabeza inclinada hacia atrás pero aún erguida, la muerte vino a echarle el aliento. Comenzó a perder el sentido. Fue bajando con una lentitud nunca vista en otro boxeador, bajó como un gran barco que, en picado, se desliza segundo a segundo hacia su fosa. A medida que se hundía, el sonido de los golpes de Griffith hacían eco en la mente, como un hacha pesada que a lo lejos hiende un tronco mojado.

(NORMAN MAILER

Diez mil palabras por minuto)

Para un amigo mío fue un sangriento combate librado por el peso ligero Bobby Chacón lo que lo llenó de espanto, aunque, irónicamente, Chacón volvió para ganar el combate (tal como era capaz de hacerlo en otros tiempos). Para otro amigo, un colega novelista enamorado del boxeo desde la niñez, fue el combate Hagler-Hearns de 1985: quedó aterrado por su propia y extasiada participación.

En esos momentos uno se pregunta: ¿Qué está sucediendo?, ¿por qué estamos aquí?, ¿qué significa esto?, ¿puede alguien detener esto? Mi terror al ver cómo Floyd Patterson quedaba grogui por los golpes de Sonny Liston no se vio mitigado por mi comprensión racional de que había ocurrido hacía mucho tiempo y que, en realidad, Patterson se encuentra actualmente en perfecto estado de salud, entrenando para el boxeo a un hijo adoptivo. (Liston, naturalmente, hace años que está muerto: murió por sobredosis de heroína, a los treinta y ocho años de edad y en circunstancias «sospechosas»). Tal vez más justificada estuvo mi desagradable sensación de que el boxeo es sencillamente algo malo, un error, una actividad ilegal por alguna razón bajo la protección de la ley, cuando, hace algunas semanas, en marzo de 1986, sentada entre un público de salón de las afueras de Trenton que miraba, en súbito silencio y en circuito cerrado de televisión, al peso gallo Richie Sandoval tumbado boca arriba e inmóvil… con toda probabilidad muerto a consecuencia de una paliza salvaje que el árbitro, por alguna razón, no había detenido a tiempo. Mi convicción me decía que cualquier cosa era preferible al boxeo, cualquier cosa era preferible a contemplarlo siquiera un minuto; por ejemplo, salir al estacionamiento y pasar allí el resto de la velada mirando el asfalto manchado…

Un amigo que es periodista deportivo quedó horrorizado por el mismo combate. En una carta habló del intermitente asco que sentía por el deporte que había estado observando la mayor parte de su vida, y del que había escrito durante años: «Es un poco como un mal amor: soportar el dolor, esperando sus secuelas hasta el último buen momento. Y como en el mal amor, llega el punto del desgaste, cuando la recompensa del buen momento no parece valer la pena…». Sin embargo no renunciamos al boxeo; no es así de fácil. Quizás sea como probar la sangre. O, en términos más discretos, como el amor mezclado con el odio es más fuerte que el amor. O como el odio.

El espectáculo de dos seres humanos que luchan entre sí por la razón que sea, incluyendo, en ciertas ocasiones bien publicitadas, insólitas cantidades de dinero, resulta sumamente inquietante porque viola un tabú de nuestra civilización. Muchos hombres y mujeres, por mucho que se endurezcan, no soportan ver un combate de boxeo porque no pueden permitirse ver qué es lo que están viendo. Se piensa, irremediablemente, que eso no puede estar sucediendo, aun cuando, y por lo general muy rutinariamente, está sucediendo. En este sentido, el boxeo como espectáculo público, es pariente de la pornografía: en ambos casos el espectador se convierte en voyeur, distanciado y sin embargo, se supone, íntimamente involucrado en un acontecimiento que no debería estar ocurriendo tal como está ocurriendo. El «drama» pornográfico —aunque tan fraudulento como la lucha libre profesional— pretende ocuparse de algo absolutamente serio, cuando no humanamente profundo: no trata tanto de sí mismo como de la violación de un tabú. Seguramente en el núcleo de la pasión de nuestra cultura por la pornografía subyace que el tabú sea espiritual más que físico o sexual, que el amor —nuestra experiencia humana más valiosa— esté siendo execrado, parodiado, burlado. En otra cultura, no definida por valores espirituales y emocionales, la pornografía no podría existir: ¿quién pagaría por verla?

La diferencia obvia entre el boxeo y la pornografía es que el boxeo, a diferencia de la pornografía, no es teatral. No es —salvo en ocasiones tan poco frecuentes que no son relevantes— ni ensayado ni simulado. Su violación del tabú contra la violencia («No matarás» en su forma primigenia) es abierta, explícita, ritualizada y, como he dicho, costumbre, lo cual confiere al boxeo ese aire sobrenatural. A diferencia de la pornografía (y la lucha libre profesional) es por completo real: la sangre derramada, los daños sufridos, el dolor (usualmente suprimido o sublimado), no son fingidos. Desaconsejable para hemofóbicos, el boxeo es un deporte en el que la sangre se torna rápidamente insignificante. El observador experimentado entiende que el rostro sangrante del boxeador es probablemente la menor de sus preocupaciones y puede, de hecho, no significar nada; basta pensar en el rostro escandalosamente ensangrentado pero siempre triunfal de Rocky Marciano, en la frente de Marvin Hagler chorreando sangre aun cuando venció a Thomas Hearns. El boxeador profusamente sangrante y sus asistentes no están preocupados por su cara cortada sino por la posibilidad de que se suspenda el combate, lo cual implica para el adversario la victoria por K.O. técnico. Recordemos a Ray «Boom Boom» Mancini en su segundo combate contra Livingstone Bramble, cuando trataba desesperadamente de quitarse con los guantes la sangre que brotaba a chorros de los largos cortes de sus párpados: fueron necesarios veintisiete puntos de sutura. (Bramble, pragmático como todo boxeador, castigó los sufridos ojos de Mancini tanto como le fue posible. De los 674 golpes dados por Bramble, 255 fueron a la cara).

Del mismo modo en que el boxeador es entrenado para luchar hasta que no pueda más, también es entrenado —o está por naturaleza dotado— para pelear de pie aun inconsciente. En mi recuerdo permanece indeleble la imagen del desventurado surcoreano peso ligero Duk Koo-Kim esforzándose por levantarse de la lona después de que un golpe de Mancini le reventara un vaso sanguíneo del cerebro, como si su cuerpo poseyera su propia voluntad demoníaca incluso en el umbral de la muerte. Se dice que Joe Louis, sumamente aturdido por Max Schmeling en su primer combate, boxeó varios asaltos en estado de inconsciencia: su cuerpo, bellamente acondicionado, ejecutó los movimientos aprendidos como un reloj mecánico. (Y fue durante ese asalto perdido cuando quedó de manifiesto el prodigioso talento de Louis para la resistencia, y por ende para el gran boxeo). Es tan habitual esta especie de boxeo «desconocedor del miedo» que la conducta del peso pesado Jesse Ferguson en su combate contra Mike Tyson en febrero de 1986 —aferrándose, sujetando los guantes de Tyson, negándose realmente a luchar— llamó la atención como algo anormal, cuando de hecho era del todo natural, la forma en que se comportaría el hombre medio en tan desesperada situación. Pero el boxeo es contrario a la naturaleza.

Una de las paradojas del boxeo es que el espectador habita una conciencia tan distinta a la del boxeador que sugiere un antimundo. La «libre» voluntad, la «cordura», la «racionalidad» —nuestros modos de conciencia característicos— son irrelevantes, cuando no perjudiciales, para el boxeo en sus momentos más extraordinarios. Incluso cuando se desviste ceremoniosamente en el cuadrilátero, el gran boxeador debe despojarse tanto de la razón como del instinto de precaución mientras se prepara para luchar.