Nunca he sido noqueado.

He estado inconsciente, pero siempre de pie.

FLOYD PATTERSON,

ex-campeón del mundo de pesos pesados

Ningún deporte norteamericano ha sido tan permanente y apasionadamente atacado como el boxeo, por razones «morales» y de otra índole. Y ningún deporte norteamericano evoca reacciones tan ambivalentes en sus defensores; cuando se le hace la conocida pregunta: «¿Cómo puedes contemplar…?», el aficionado al boxeo no tiene, en realidad, respuesta. Sólo puede hablar de boxeo con quienes sean como él.

En diciembre de 1984, la Asociación Médica de los Estados Unidos aprobó una resolución en la que solicitaba la abolición del boxeo basándose en el principio según el cual si bien otros deportes entrañan tanto, e incluso más riesgo para la vida y la salud —siendo los deportes más peligrosos el fútbol americano, las carreras de coches, el aerodeslizamiento, la escalada y el hockey sobre hielo, con el boxeo aproximadamente en séptimo lugar—, el boxeo es el único cuyo propósito consiste en hacer daño: el cerebro es el objetivo, el K.O. la meta. En un estudio se calculó que el 87% de los boxeadores padecen algún grado de lesión cerebral a lo largo de su vida, al margen del éxito relativo de sus carreras. Y además, está el riesgo de graves daños oculares. Igualmente inquietante, aunque menos plausible, es la evidencia sociológica de que la atención que los medios de comunicación centran en el boxeo ejerce un efecto inmediato sobre el índice de homicidios en el país. (Según los sociólogos P. Phillips y John E. Hensley, dicho índice aumenta un 12%, término medio, durante los días siguientes a un combate muy publicitado, por la hipotética razón de que la pelea «proporciona una importante recompensa a una persona por infligir su violencia a otra, y se encuentra en el extremo opuesto de un juicio por asesinato bien llevado, en el que se impone un castigo importante a una persona por ejercer violencia física sobre otra»). Aunque sean dudosos estos hallazgos en una cultura donde la televisión y la violencia fílmica se han convertido en moneda corriente, incluso para los niños, sí parece probable que el boxeo, como fenómeno sui generis, estimula, en lugar de resolver, ciertas emociones. Si bien el boxeo es afín a la tragedia clásica en su imitación de la acción y de la vida, no puede proporcionar la Katharsis de piedad y de terror de la que habló Aristóteles.

La heterogénea historia de la reforma del boxeo es probablemente tan antigua como el boxeo mismo. Como he señalado anteriormente, en tiempos del Boxiana de Pierce Egan, el Prize Ring estuvo de hecho prohibido en Inglaterra, aunque la aristocracia, incluido el príncipe regente, asistía regularmente a los encuentros. El boxeo ha sido intermitentemente ilegal en diversas partes de Estados Unidos, y a menudo se lanzan campañas para prohibirlo de una vez por todas. Como el aborto, parece despertar emociones profundas y cismáticas. (Si bien los activistas que prohibirían el aborto no son necesariamente aquellos que prohibirían el boxeo: los instintos puritanos adoptan formas impredecibles). La relación entre el boxeo y la pobreza ha sido reconocida, pero nadie sugiere la abolición de la pobreza como medio de abolir el boxeo. Tan a menudo sostienen los jóvenes boxeadores que se encuentran en mayor peligro en la calle que en el ring, que hemos de suponer que no exageran para convencer a crédulos reporteros blancos.

También se objeta que el boxeo como deporte está íntimamente ligado al crimen organizado. Investigaciones de ámbito federal y estatal, durante décadas —pero con mayor importancia en la de los cincuenta— han hecho que esta conexión sea inconfundible, aunque la situación es en cualquiera de sus instancias problemática. Uno se hace preguntas sobre las decisiones «sospechosas»: ¿son acaso tongos, o simplemente consecuencia de los prejuicios de los jueces? Como en la segunda y muy polémica victoria de Michael Spinks sobre Larry Holmes, por ejemplo, y también el combate entre Wilfredo Gómez y Rocky Lockridge en mayo de 1985 (cuando los jueces le dieron la corona de los pesos superpluma a un paisano portorriqueño favorito). Y las actuaciones televisadas de antiguos ganadores de medallas de oro olímpicas y sus desfavorecidos adversarios han llamado la atención de más de un observador como no del todo convincentes…

No hace mucho vi una película de un combate arreglado, y hace tiempo olvidado, de Willie Pep, en el que éste se dejó superar por un adversario que no era el favorito: el gran peso pluma actuó como se habría esperado de un boxeador convertido en actor, sin exceso de celo ni talento. Se me ocurre que el boxeo es un deporte tan refinado y al mismo tiempo tan crudo que no hay combate que pueda perderse intencionalmente con éxito; los sentidos simplemente perciben lo que no está sucediendo, lo que está siendo retenido, una especie de subtexto irónico de lo que ocurre en realidad. Puedes correr, pero no esconderte.

El problema no es el boxeo sino el dinero que lo rodea, las apuestas en Las Vegas, en Atlantic City y en todas partes: un problema con pocas probabilidades de solución. He intentado leer el documento de 135 páginas a un solo espacio titulado «El crimen organizado y el boxeo: Informe final sobre el boxeo de la Comisión de Investigaciones del Estado de Nueva Jersey», de diciembre de 1985, y he llegado a la conclusión de que la comisión, que ha actuado para abolir el boxeo en Nueva Jersey, estaba mal orientada en su enfoque inicial: debería haber investigado el crimen organizado en Nueva Jersey, donde figuran las apuestas sobre boxeo de Atlantic City. Que la comisión vote para abolir el boxeo a secas a causa de sus conexiones delictivas, sugiere una ingenuidad rayana en el más puro carácter vengativo: en tal caso tendríamos que abolir las funerarias, las pizzerías, las empresas de transporte, algunos sindicatos. Y si los apostadores no pueden apostar por el boxeo, simplemente apostarán por el fútbol, el baloncesto o el béisbol, cosa que, por otra parte, ya hacen.

Dado que el boxeo se convirtió en un negocio multimillonario bajo la égida de algunos pocos y astutos promotores —de los cuales el más visible es Don King—, es poco probable, en cualquier caso, que sea abolido. Se haría sencillamente clandestino, como el aborto; o lo exiliarían a México, Cuba, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Zaire… La historia del boxeo, fascinante por lo que sugiere de la compulsión de ciertos hombres por luchar y de otros por ser testigos, así lo exige.

El combate de 1896 por el título de los pesados entre Ruby Robert Fitzsimmons y Peter Maher, por ejemplo, fue prohibido en todo el territorio estadounidense, de modo que los promotores lo montaron en uno de los aislados bancos de arena de Río Grande, a 640 kilómetros de El Paso. (Es casi inimaginable que trescientos hombres hicieran el arduo viaje para presenciar el que sin duda fue el más decepcionante de los combates por un título en la historia del boxeo, cuando Fitzsimmons noqueó a Maher en noventa y cinco segundos). En los mejores tiempos de Jack Dempsey, durante los años veinte, el boxeo estaba prohibido en una serie de estados, como el alcohol, y al igual que éste, por lo visto desató un histérico entusiasmo público. Los notables cinco minutos de Dempsey frente al gigantesco argentino Firpo fueron presenciados por ochenta y cinco mil personas, que en su mayoría debieron avizorar a duras penas el cuadrilátero, y menos aún vislumbrar a los boxeadores; las dos peleas de Dempsey contra Gene Tunney fueron presenciadas por más de cien mil personas; la primera de ellas bajo un aguacero que cayó en «cegadoras cortinas» durante cuarenta minutos, tanto sobre ambos boxeadores como sobre los espectadores. Las fotografías de aquellos eventos muestran estadios atestados de gente con cuadriláteros del tamaño de sellos de correos como altares centrales, y los boxeadores aparecen como diminutas figuras heráldicas. Haber asistido a un combate de Dempsey no significaba haber visto un combate de Dempsey, pero tal vez no se trataba de eso.

Cuando Jack Johnson ganó el título de los pesos pesados en 1908, tuvo que perseguir al campeón blanco Tommy Burns hasta Australia para enfrentarse a él. El «peligro» del boxeo en aquella época —y una de las razones por las que los preocupados ciudadanos querían abolirlo— era que podía exponer y humillar a hombres blancos en el ring. Tras la decisiva victoria de Johnson sobre Jim Jeffries, la Esperanza Blanca, se produjeron revueltas y linchamientos racistas de un lado a otro de los Estados Unidos; hasta las películas de algunos combates de Johnson fueron prohibidas en numerosos estados. Y dado que en las últimas décadas el boxeo ha pasado a ser un deporte en el que negros e hispanos han sobresalido, se ha hecho particularmente vulnerable a los ataques de los reformadores de la clase media blanca, quienes han demostrado muy poco interés en aunar sus fuerzas contra deportes socialmente aceptados pero igualmente peligrosos, tales como el fútbol americano, las carreras de coches y las carreras de caballos pura sangre.

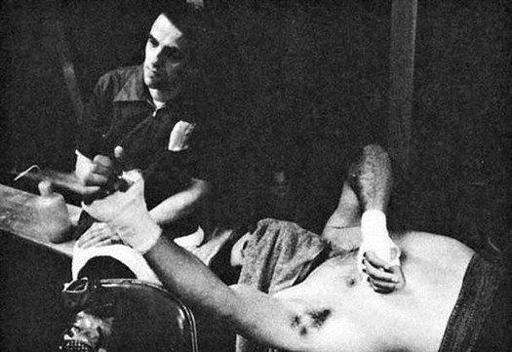

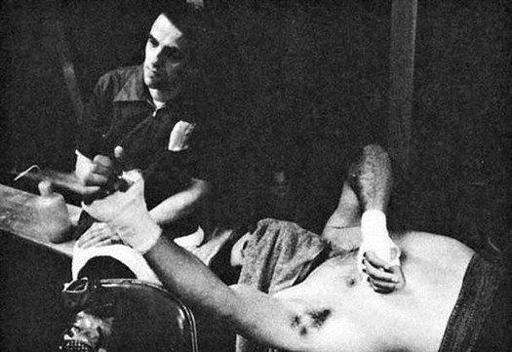

El difunto Nat Fleischer, experto en boxeo y fundador de la revista The Ring, calculó en cierta ocasión que se habían producido decenas de miles de lesiones desde el inicio del boxeo moderno en la última década del siglo XIX, entendiendo por «moderno» la introducción de las reglas del marqués de Queensberry, que exigían guantes acolchados, asaltos de tres minutos, descansos de un minuto entre asaltos, combate continuo durante los asaltos, etcétera. (La época del combate a puño limpio, pese a su popular reputación por su brutalidad, era mucho menos peligrosa para los púgiles: antes se rompen los puños que la cabeza). Entre 1945 y 1985 han muerto en Estados Unidos al menos trescientos setenta boxeadores por lesiones directamente atribuidas al combate pugilístico. Además del infame combate entre Griffith y Paret, ha habido muchos más a los que se ha dado gran publicidad: Sugar Ray Leonard mató al joven boxeador Jimmy Doyle en 1947, por ejemplo, cuando defendía su título de los pesos welter; Sugar Ramos ganó la corona de los pesos pluma en 1963 al dejar K.O. al campeón Davey Moore, quien nunca recuperó el conocimiento; Ray Mancini mató al surcoreano Duk Koo-Kim en 1982; el ex-campeón peso pluma Barry McGuigan mató al nigeriano «Young Ali» en 1983. Tras la muerte de Duk Koo-Kim, el Consejo Mundial de Boxeo redujo los combates por título a doce asaltos. (La Asociación Mundial de Boxeo mantiene los quince. En la época de los combates maratón, sin embargo —desde 1892 hasta 1915—, libraban hasta cien asaltos; el récord es de ciento diez, en 1893, y duró unas insólitas siete horas. El último campeonato de cuarenta y cinco asaltos fue librado por el campeón negro Jack Johnson y su sucesor, la Esperanza Blanca Williard, en 1915: el combate duró veintiséis asaltos bajo un sol de justicia en La Habana, hasta que Johnson se desplomó).

Decir que el índice de muertes y lesiones en el cuadrilátero no es extraordinario si se compara con los de otros deportes es interpretar erróneamente la naturaleza de las críticas formuladas contra el boxeo (y no contra otros deportes). Sin duda alguna, la imagen misma del boxeo resulta repulsiva para muchos porque no puede ser asimilada a lo que deseamos conocer del hombre civilizado. En una sociedad tecnológica que posee métodos incalculablemente refinados para la destrucción en masa (piénsese cuántas veces tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética habrán fantaseado con borrar al otro del mapa), el despliegue pugilístico de agresividad directa, completa y aparentemente natural es demasiado explícito para tolerarse.

Lo cual nos retrotrae a la paradoja del boxeo: su obsesivo atractivo para muchos que encuentran en él no sólo un espectáculo que comporta sensacionales proezas de destreza física, sino también una experiencia emocional imposible de comunicar con palabras; una forma de arte, como lo he sugerido, desprovista de análogo natural en las artes: por supuesto, también es primitiva, del mismo modo en que pueden considerarse primitivos el nacimiento, la muerte y el amor erótico, e impone nuestro reticente reconocimiento de que las experiencias más profundas de nuestra vida son acontecimientos físicos, aunque nos consideramos, y seguramente somos, seres esencialmente espirituales.