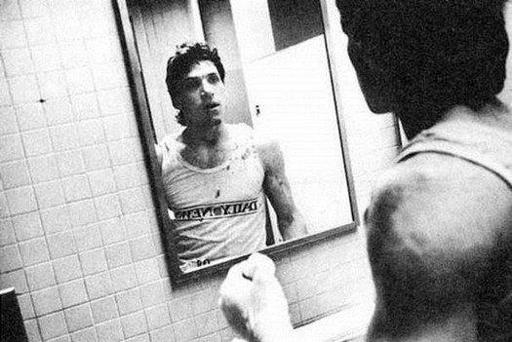

Trato de darle a mi adversario

en la punta de la nariz porque intento

hundirle el hueso en el cerebro.

MIKE TYSON,

boxeador peso pesado

El boxeo pretende ser superior a la vida en la medida en que es, idealmente, superior a todo accidente. Nada contiene que no sea del todo intencionado.

El boxeador se enfrenta a un contrincante que es una distorsión onírica de sí mismo en el sentido de que sus debilidades, posibilidad de error y de ser gravemente herido, sus desaciertos intelectuales, todo, puede ser interpretado como puntos fuertes pertenecientes al Otro; los parámetros de su ser íntimo no son más que los ilimitados asertos de la personalidad del Otro. Esto es sueño, o pesadilla: mis fuerzas no son del todo las mías, sino las debilidades de mi adversario; mi fracaso no es totalmente el mío, sino el triunfo de mi adversario. Él es mi personalidad-sombra, no mi (mera) sombra. El combate de boxeo, tan «serio, completo y de cierta magnitud» —para emplear la definición aristotélica de la tragedia— es un evento que necesariamente subsume a ambos boxeadores, del mismo modo en que cualquier ceremonia subsume a sus participantes. (Lo cual explica que se pueda decir, por ejemplo, que el mejor combate de la carrera de Muhammad Ali fue uno de los pocos que perdió: su primera y heroica pelea con Frazier).

El viejo adagio del boxeo —sin duda falso— según el cual no te pueden dejar K.O. si ves venir el golpe, y si te propones que no te dejen K.O., tiene un significado más sutil e intimidador: nada de lo que le suceda al boxeador en el ring, incluso la muerte —su muerte— es ajeno a su voluntad o al fracaso de la misma. Lo que se sugiere es un modelo de mundo en el que somos humanamente responsables no sólo de nuestros propios actos sino también de aquellos ejecutados contra nosotros.

Ello explica que el boxeo, aunque se desprende de la vida, no es una metáfora de ésta sino un mundo único, cerrado y autorreferencial, oblicuamente afín a esas severas religiones para las cuales el individuo es a la vez «libre» y «determinado»: en un sentido poseído por una voluntad equivalente a la de Dios, y en otro totalmente indefenso. La sensibilidad puritana habría entendido una boca que se llena de sangre, un ojo expulsado de su órbita: el castigo a un instante de negligencia.

Se dice que la tarea más difícil de un entrenador de boxeo es convencer a un boxeador joven de que se levante y siga peleando después de haber sido derribado. Y si el boxeador ha sido derribado por un golpe que no vio venir —lo cual suele ocurrir—, ¿cómo puede abrigar la esperanza de evitar que lo derriben una y otra vez? El golpe invisible es, al fin y al cabo, invisible.

Resultaría insoportable, profundamente vergonzoso, contemplar una conducta «normal» en el ring, pues los seres «normales» comparten con todas las criaturas vivientes el instinto de perseverar, como decía Spinoza, en su propio ser. El boxeador ha de aprender de algún modo, mediante algún esfuerzo de voluntad que los no-boxeadores seguramente no podrían intuir, a inhibir su propio instinto de supervivencia; debe aprender a ejercer su «voluntad» sobre los impulsos meramente humanos y animales, no sólo a eludir el dolor sino también a eludir lo desconocido. En términos psíquicos esto suena a magia. Levitación. La cordura puesta del revés, la «locura» revelada como una forma más elevada y pragmática de la cordura.

En el cuadrilátero los luchadores están sujetos al tiempo —nada debe de ser tan dolorosamente largo como un asalto de tres minutos ferozmente disputado— pero la lucha en sí es atemporal. En cierto sentido se convierte en todas las luchas, del mismo modo en que los boxeadores son todos los boxeadores. A través de películas, grabaciones y fotografías todo se torna rápidamente en historia a nuestros ojos, incluso, a veces, en arte. El tiempo, al igual que la posibilidad de muerte, es el adversario invisible del cual los boxeadores —y el árbitro, los ayudantes, los espectadores— son profundamente conscientes. Cuando un boxeador es noqueado no significa, como suele pensarse, que haya quedado sin sentido, o incluso incapacitado; significa, más poéticamente, que ha sido sacado del tiempo. (La dramática cuenta hasta diez que entona el árbitro constituye una especie de paréntesis metafísico en el que el boxeador debe penetrar si pretende continuar en el tiempo). Hay, de alguna manera, dos dimensiones del tiempo que operan abruptamente: mientras el boxeador que permanece en pie está en el tiempo, el boxeador caído está fuera del tiempo. Concluida la cuenta hasta diez, se le da «por muerto», en simbólico remedo de la antigua tradición deportiva según la cual el combatiente estaría con toda probabilidad muerto. (Aunque, según recordamos, los astutos romanos se reservaban, como espectadores, el golpe de gracia que habría de traer la muerte propiamente dicha: el gladiador vencedor estaba obligado a esperar una orden que provendría de fuera de la arena antes de acabar con su adversario).

Si el boxeo es un deporte, es el más trágico de todos, pues consume, más que cualquier otra actividad humana, la mismísima excelencia que saca a relucir: su drama es justamente esta consunción. Consumirse librando la pelea más grande de la carrera es iniciar, por necesidad, la curva de descenso que podría la próxima vez ser un hundimiento, una abrupta caída en el abismo. Soy el más grande, dice Muhammad Ali. Soy el más grande, dice Marvin Hagler. «Siempre piensas que vas a ganar», señaló irónicamente Jack Dempsey en su vejez, «de otro modo no podrías pelear». El castigo —al cuerpo, al cerebro, al espíritu— que un hombre debe soportar para llegar a ser un boxeador moderadamente bueno es inconcebible para la mayoría de los que asociamos la idea del riesgo personal con el ego o lo emocional. Pero cuando el castigo empieza a revelarse, incluso en un boxeador joven, es atentamente observado por sus rivales, que esperan su descuido. (Después de que Aaron Pryor, campeón de peso superligero, ganara una mediocre pelea el año anterior, un joven boxeador de su misma categoría, entrevistado junto al cuadrilátero, dijo con una sonrisa: «Se me hace la boca agua». También está la cruda declaración de Billy Costello cuando dijo, a sus veintinueve años: «Si no puedo derrotar a un viejo [de treinta y tres años], más vale que me retire», poco antes de su combate con Alexis Argüello, en el que fue noqueado en uno de los primeros asaltos).

En el ring, los boxeadores viven una extraña especie de tiempo «lento» —los aficionados nunca pelean más de tres asaltos, y para la mayoría esos nueve minutos son agotadores—, mientras que fuera del cuadrilátero viven en un tiempo alarmantemente acelerado. Un boxeador de veintitrés años de edad ya no es joven en la medida en que un hombre de treinta y tres años lo es; uno de treinta y cinco años es francamente viejo. (Y es por eso que Muhammad Ali cometió un trágico error al proseguir su carrera después de haber perdido su título por segunda vez, saliendo de su retiro, a los treinta y ocho, para pelear con Larry Holmes; y por ese mismo motivo Holmes cometió un error parecido, años después, exponiéndose innecesariamente a graves lesiones, y a situaciones profesionalmente embarazosas, al enfrentarse con el campeón de los pesos semipesados Michael Spinks. La victoria de Jersey Joe Walcott, de treinta y siete años, sobre Ezzard Charles, de treinta, por el título de los pesos pesados en 1951, es sui generis. Y Archie Moore es sui generis). Todos los atletas envejecen rápidamente, pero ninguno lo hace tan veloz y tan visiblemente como el boxeador.

Así las cosas, la experiencia de observar a grandes boxeadores del pasado es radicalmente diferente a verlos actuar cuando eran campeones reinantes. Jack Johnson, Jack Dempsey, Joe Louis, Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano, Muhammad Ali, Joe Frazier: como espectadores, sabemos no sólo cómo termina un combate sino también una carrera. No sólo la trayectoria de diez o quince asaltos sino también la de toda una vida…

Todo cuanto el hombre estima

Dura un momento o un día.

El placer del amor a su amor aleja,

El pincel del pintor consume sus sueños;

El grito del heraldo, el paso del soldado

Agotan su gloria y su poder:

Todo cuanto flamea sobre la noche

Ha alimentado el resinoso corazón del hombre.

WILLIAM BUTLER YEATS,

La Resurrección