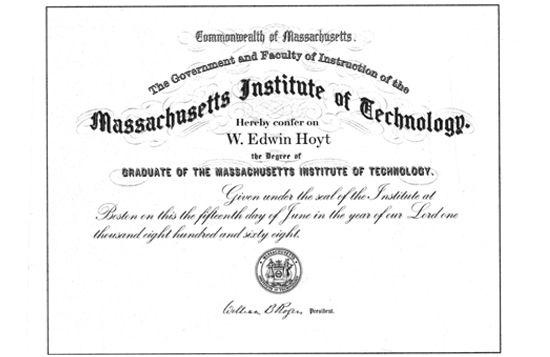

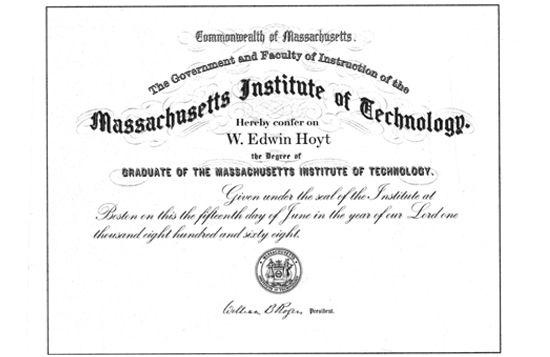

Los catorce miembros de la promoción de 1868 estaban sentados en los bancos de madera frente al despacho del rector del Instituto de Tecnología de Massachusetts, llenos de nerviosismo. El rector William Barton Rogers los iba llamando uno a uno, y uno a uno salían de su despacho, exhibiendo con orgullo un diploma sencillo pero tan deseado, escrito con sumo cuidado por uno de los graduados, Albert Hall. Y en cada ocasión se gritaban tres hurras.

Pese a toda su camaradería en general, hoy, más que nunca, corría un especial sentimiento de gratitud y expectación ante el siguiente nombre que iban a llamar siguiendo el orden alfabético. Al fin y al cabo, era él quien había descubierto la manera de detener las catástrofes que habían sacudido Boston y habían estado a punto de devorar el Instituto y el futuro de todos ellos. No fue extraño, pues, que, cuando Edwin salió de nuevo al pasillo —con rostro enrojecido, el diploma abrazado contra el pecho y nada más que una ligera cojera a pesar de los gruesos vendajes que seguían envolviéndole bajo el traje dos semanas después de resultar herido—, al oír pronunciar a Rogers el nombre de «Marcus Mansfield», todos se levantaran a darle palmadas en la espalda y enérgicos apretones de manos. Bob le rodeó el cuello y le dio un largo abrazo, y Hammie —Alumno del Año de la promoción— hizo lo mismo.

Cuando Rogers cerró la puerta detrás de él, Marcus se sentó en la silla que le aguardaba.

—Espero que sus amigos y usted no se sientan decepcionados porque no hay flores ni fiestas, como en Harvard. No es nuestro estilo, ya lo sabe. Por lo menos, no es mi estilo.

Le sorprendió ver que el rector Rogers estaba nervioso, casi angustiado, en un día como ese.

—No puedo expresarle cuánto lo siento, señor Mansfield —continuó Rogers, con la mirada puesta en su mesa.

—¿Rector Rogers?

—Se lo diré de una vez, porque no sé cómo decir lo que tengo que decir. No puedo darle hoy un diploma —sentenció; por fin alzó la vista y miró a Marcus a la cara.

—¿Por qué?

—No puede graduarse, querido muchacho.

Por un instante se quedó sin habla.

—No lo entiendo, rector Rogers. Si he hecho algo…

—Algo. Algo, señor Mansfield, sí. ¡Ha salvado a nuestro Instituto de la desaparición! Usted representa todo lo que yo soñaba que el Instituto podría crear con el tiempo. ¿Recuerda que he mencionado nuestros estatutos originales aprobados en la Asamblea estatal? Por favor —Rogers le tendió un pergamino con fecha de 1861—. Existe una cláusula especial incluida para apaciguar a quienes están atemorizados por las nuevas ciencias. La cláusula de paz y armonía pública. La encontrará al final. Verá, señor Mansfield, que establece que en ningún momento podrá ningún individuo relacionado con el Instituto emplear sus conocimientos de ciencia y artes prácticas para hacer daño a otro ciudadano de la Commonwealth.

Marcus leyó la disposición y absorbió las repercusiones.

Rogers prosiguió.

—La historia de su heroica actuación ha aparecido en todos los periódicos de Boston. ¡En todos los grandes periódicos del mundo, gracias a las columnas enviadas por telégrafo! Lamento decirle que Harvard ha amenazado con que, si le permitimos graduarse, emplearán su influencia para insistir en que la Asamblea revoque nuestros estatutos porque su triunfo sobre el señor Brewer constituiría una clara infracción de esa cláusula.

—No pueden hacer eso.

—Me temo que sí. La cláusula no contiene excepciones, y sus acciones son bien conocidas. Es una venganza mezquina por su parte. Pero es legal.

—¿Está detrás de ello Agassiz?

Rogers negó con la cabeza.

—Agassiz cree que tiene razón en todas las cuestiones científicas y no puede soportar la ofensa de que alguien crea que se equivoca, pero sigue siendo un científico genuino; no busca la gloria, el poder ni el dinero, sino demostrar, una y otra vez, la supremacía de las leyes naturales. No, no es Agassiz, sino un nuevo rector de la universidad. La Corporación de Harvard acaba de nombrarle —dijo Rogers con una pausa solemne.

—¿Un nuevo rector?

—Charles Eliot, nuestro propio profesor, ex profesor, de química. Ha dejado muy claro que, en el momento en que firme su título con mi nombre, la Asamblea revocará todos nuestros poderes como universidad. Nuestro enemigo estaba delante de nuestras narices. No le tengo miedo a Eliot; es un individuo superficial que cree que puede derrotarnos, y estoy dispuesto a enfrentarme a él como he hecho en otras ocasiones. Usted es el responsable de que no hubiera todavía más víctimas. Usted, junto con sus colegas y la señorita Swallow, con sus acciones para salvar la ciudad y detener al ingeniero de Hammond, es el responsable de que la Asamblea nos haya ofrecido sus elogios. Usted es el responsable de que estemos hoy aquí con nuestra primera promoción de graduados, en una ciudad con la paz restablecida. Me enfrentaré a Eliot con todas mis fuerzas, en la Asamblea, en los tribunales, en Washington, si hace falta.

Marcus permaneció sentado en silencio, con una expresión tranquila, las manos apretadas en el regazo como único signo externo de emoción.

—No, señor —dijo por fin.

—¿Qué?

—Se lo agradezco de todo corazón, rector Rogers, pero no puedo permitir ese riesgo para el futuro del Instituto. ¿Para qué iba a haber luchado tanto por su supervivencia, si no? No quiero que se enfrente a ellos por esto. Hay otras batallas mucho más importantes.

—Entonces libraré esas batallas mientras encuentro alguna manera de ganar también esta, sin dar a Eliot la oportunidad de poner al Instituto en peligro. Y, si no puedo darle hoy un diploma, le doy mi mano —dijo Rogers, mientras se la tendía—. Los supervivientes de las catástrofes que ha evitado estarán siempre con usted.

—Los muertos también me acompañan, rector Rogers.

—¿Qué le han dicho los médicos de su mano?

Marcus hizo una mueca y vaciló antes de responder. Tenía la mano derecha metida en un guante especial, hecho a medida, con protección extra en los dedos y los nudillos.

—Que debo darle más tiempo.

—A pesar de todo, señor Mansfield, tengo algunas buenas noticias. He recibido una carta de los Ferrocarriles del Pacífico Norte. Han leído sobre usted y le ofrecen un puesto. Sería para empezar a trabajar de inmediato, señor Mansfield, y tendría que ir a Montana a tomar posesión, con o sin título; no les importa. Incluyen billetes para su viaje, por supuesto.

—¿Montana?

—Es una oportunidad de primer orden para un ingeniero joven, con un salario excelente. Están esperándole ya. No tiene más que ir. Creo que debería aceptarla.

Marcus reflexionó unos instantes y, con una leve sonrisa, hizo una seña con la cabeza a su benefactor.

—Lo siento, rector Rogers.

A Rogers le sorprendió la respuesta.

—Pero, señor Mansfield…

—La monja que cuida a la señorita Turner me informa de las mejoras que está haciendo casi a diario, unas mejoras que los médicos consideran un milagro. Esta mañana ha empezado a hablar un poco, y ahora esperan que, con el tiempo, se recupere por completo. Debo estar aquí ese día.

—Señor Mansfield, no debe tomar a la ligera una oportunidad como esta.

—Jamás lo haría. Pero he tomado mi decisión.

Rogers le examinó y asintió con un gesto afectuoso.

—Muy bien, señor Mansfield. Entonces tengo otra idea, tal vez menos aventurera, pero que merece la pena. Quédese aquí.

—¿Para seguir estudiando?

—¡No! Como enseñante. Estará cerca de la señorita Turner y ayudará a los alumnos, como ya ha demostrado que es capaz de hacer de forma increíble.

Marcus respondió con los ojos muy abiertos.

—¿Ser profesor?

Rogers se rió.

—¡Todavía no! Pero sí ayudante de profesor. Necesitamos muchos más, porque las solicitudes de matrícula para entrar en primero el curso que viene son muy numerosas desde que salieron las noticias de sus triunfos. Un día, quizá será usted profesor si eso es lo que desea. ¿Sabe, señor Mansfield, por qué siempre hemos tenido tanta preocupación por prohibir las apuestas y los juegos de naipes en el Instituto? No solo por los motivos habituales. Es inevitable que algunos estudiantes, con sus aptitudes especiales y sus técnicas analíticas, tengan la tentación de hacer trampas, primero en una partida de cartas, y luego para dejar atrás a sus rivales en la vida. Tenemos la responsabilidad de inculcar el espíritu adecuado a los jóvenes que vengan a partir de ahora. Por lo que a mí respecta, no solo es usted miembro de la primera promoción, sino que es el primer hijo de Tech, y siempre será bienvenido. Juntos, hemos construido algo que no se había visto nunca.

Se pusieron de pie y se dieron la mano.

—Rector Rogers —dijo Marcus en tono vacilante—, hay algo más.

—¿Sí?

—Si salgo de aquí sin mi diploma… —comenzó—. Están todos tan entusiasmados con ellos, los contemplan, se los enseñan unos a otros, los leen en voz alta, ¡incluso los besan! Son un grupo muy leal. Si tengo que decirles ahora lo que ha sucedido con Harvard, con toda su excitación, insistirán en combatirlo. Quizá ni siquiera deseen aceptar sus títulos si no recibo uno yo. Estoy seguro de que Bob Richards insistiría.

—Sí, puedo imaginármelo.

—Algunos, al menos, pondrán en peligro sus títulos por el mío.

—Usted es su líder.

—Sobre todo su amigo, espero. Pero quiero tener tiempo para explicárselo uno por uno y conseguir que se mantengan calmados.

Se oyeron risas dispersas en el pasillo.

—Este es un momento para celebraciones —continuó Marcus.

—Lo entiendo, hijo. ¿Qué quiere hacer? Le puedo dar otro papel para que salga con él.

—No. No quiero engañarlos, y se darían cuenta de que no es auténtico —al cabo de un instante señaló la ventana con una sonrisa. El rector le preguntó si no podía resultar herido, pero, después de unas cuantas promesas tranquilizadoras de su alumno, abrió la cinta que sujetaba la guillotina.

El anciano vio desde allí a Marcus aterrizar de pie. Le vio empezar a caminar por la calle vacía, por Boylston Street, hacia el centro de Boston, y vio que su paso se volvía más rápido, más entusiasta, más esperanzado. Rogers, con una íntima sonrisa al pensar en el día tan trascendental que estaban viviendo, cerró la ventana y se quedó mirando, empañando el cristal con su aliento. Dibujó con el dedo en el cristal en torno a la figura del nuevo miembro del claustro mientras la imagen de Marcus Mansfield se iba haciendo más pequeña.

—Un círculo perfecto —susurró mientras retrocedía un paso.

Después de controlar sus emociones regresó al pasillo y llamó el siguiente nombre.

—Robert Hallowell Richards.

Bob se levantó de un salto y miró arriba y abajo del pasillo y en el despacho del rector.

—Pero ¿dónde está Mansfield?

Rogers le miró con expresión perpleja, como si la pregunta fuera incomprensible. Los nuevos graduados se miraron, confusos.

El rector se aclaró la garganta.

—Robert Hallowell Richards. ¿Viene a recibir su diploma, hijo?

Mientras los demás alumnos surraban entre sí, Bob miró a Edwin y a Hammie, que se puso de pie como para organizar una partida de búsqueda de su colega tecnólogo. Bob fue a entrar en el despacho, pero se detuvo en el umbral. Se dio la vuelta hacia sus condiscípulos.

—Tres hurras por Marcus Mansfield. No. ¡Tres veces tres por Mansfield!

El rector Rogers gritó casi tanto como Bob mientras todos rugían con todas sus fuerzas, unos hurras lo bastante altos como para que los oyera Marcus mientras caminaba por la acera hacia el santuario de Agnes Turner.