Apéndice documental

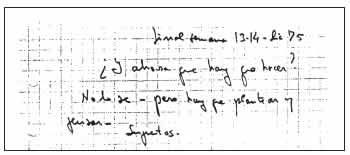

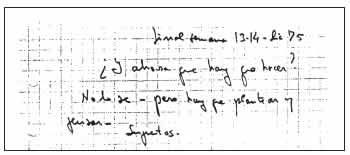

En el arranque del reinado (13-14 de diciembre de 1975), Torcuato Fernández-Miranda refleja en su cuaderno de anillas la perplejidad política del momento: «¿Y ahora qué hay que hacer? No lo sé, pero hay que plantear y pensar. Supuestos […]»

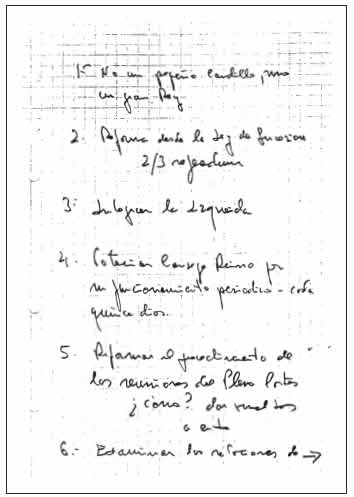

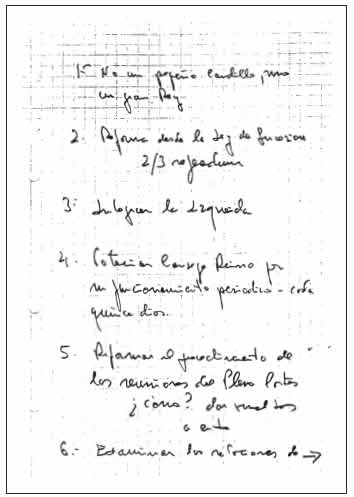

Se anticipa a «ordenar» el futuro sin otras herramientas que las instituciones franquistas: «1. No un pequeño Caudillo, sino un gran Rey. 2. Reforma de la Ley de Sucesión. 2/3 Referéndum. 3. Integrar la izquierda. 4. Potenciar Consejo del Reino por su funcionamiento periódico, cada quince días. 5. Reformar el funcionamiento de las reuniones del Pleno Cortes. ¿Cómo? Dar vueltas a esto. 6. Examinar las relaciones de […]»

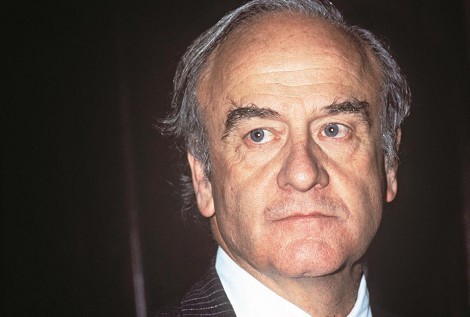

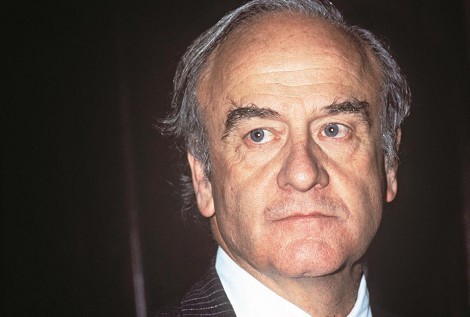

Después de estar en Zarzuela, Torcuato anota las preferencias del monarca para sustituir a Arias Navarro: «Para el R los posibles sustitutos son, y por este orden: 1. Areilza. 2. Fraga. 3. Letona. 4. Pérez de Bricio. 5. Federico Silva. 6. López Bravo. 7. Adolfo Suárez. Este último, a consecuencia de mis tesis: Un P [presidente] disponible es mejor que un P cerrado desde su posición inicial. El R al último lo encuentra muy verde. “¡Y sabes que le quiero mucho!”, añade».

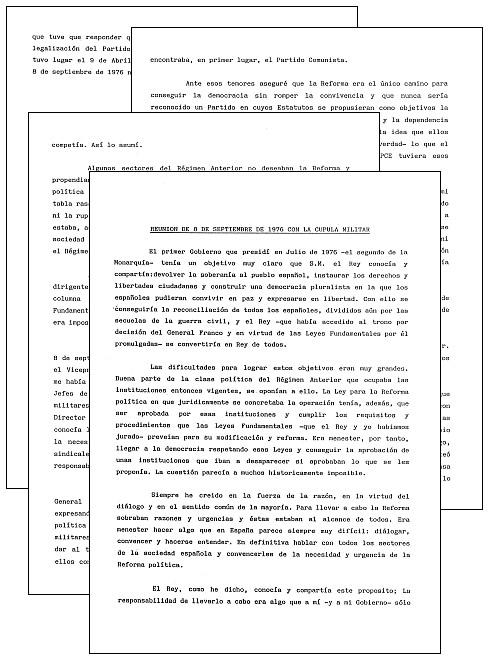

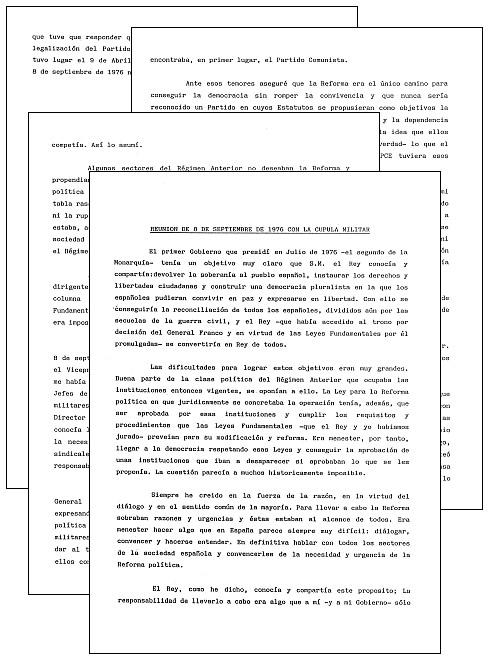

Ante la publicación en Francia de Le Roi, libro de conversaciones del Rey con José Luis de Vilallonga, Suárez redacta y envía a Zarzuela unos folios rectificando varios episodios. Le importaba aclarar que él no mintió al generalato sobre la futura legalización del Partido Comunista en la reunión de 8 de septiembre de 1976 en La Moncloa. Fue tan terminante y taxativo que en Zarzuela se prefirió eliminar, en la versión española del libro, la opinión que el Rey había dado sobre el asunto. Este texto, del que se reproduce aquí el primero de cuatro folios, quedó inédito hasta hoy.

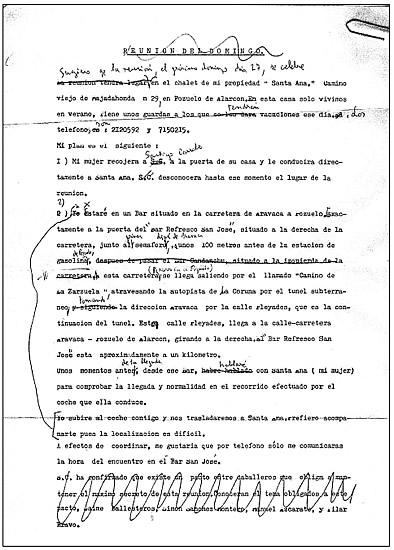

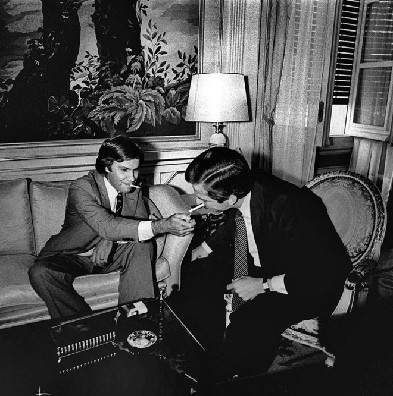

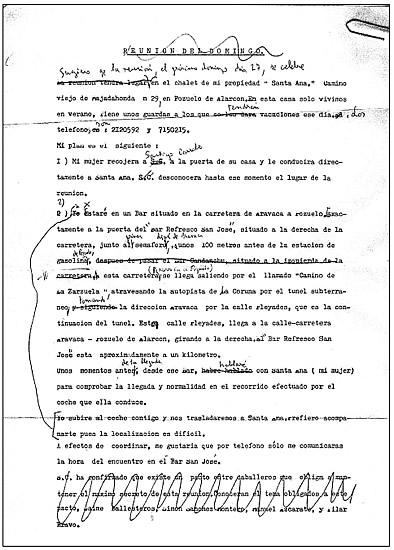

Facsímil de la «hoja de ruta» que el abogado José Mario Armero pasó a Adolfo Suárez fijando los detalles del primer encuentro «secreto y clandestino», que se celebró en el chalé Santa Ana de Pozuelo de Alarcón el 27 de febrero de 1977, entre el presidente y Santiago Carrillo. Ana María Montes, esposa de Armero, llevó a Carrillo en su coche, y Armero, en el suyo, trasladó a Suárez al chalé desde el bar Refrescos San José.

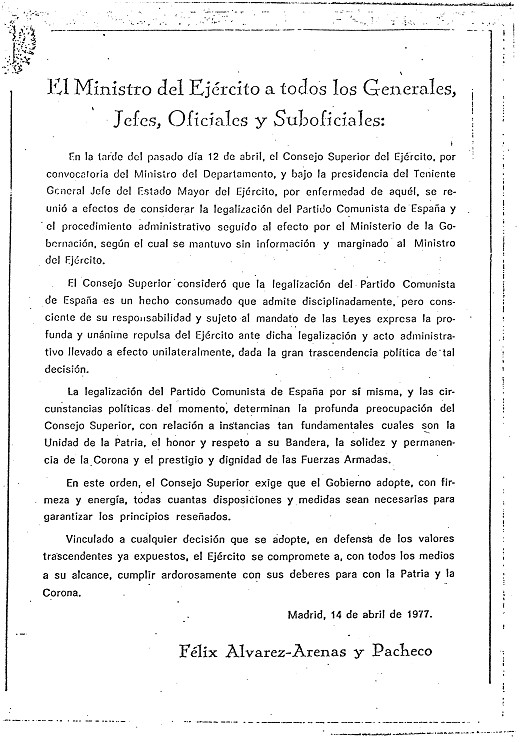

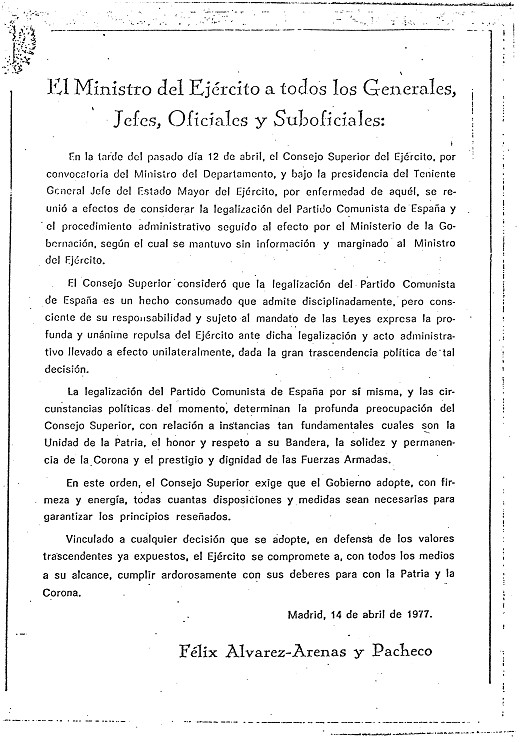

El Consejo Superior del Ejército expresó oficialmente su «unánime repulsa» ante «la legalización del Partido Comunista de España». El hecho de que la nota se hiciese pública y con firma del ministro del Ejército, Félix Álvarez-Arenas, evidenció que ni la Corona ni el Gobierno tenían entonces la autoridad necesaria para imponer la disciplina del silencio a los mandos militares en su discrepancia de una decisión gubernamental.

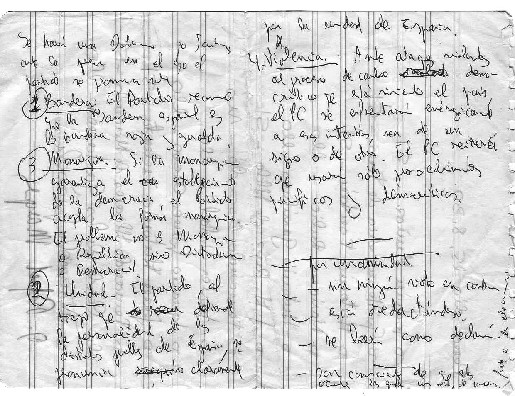

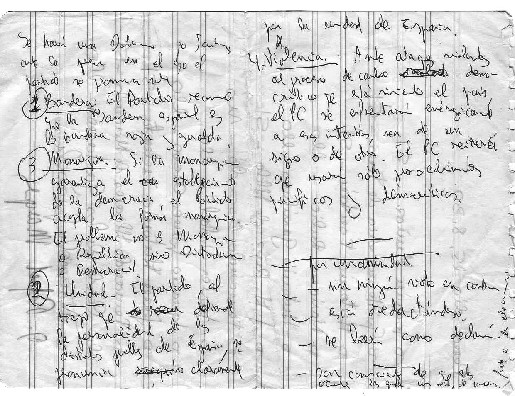

Para que la indignación militar no creciera, por encargo de Suárez, el abogado José Mario Armero negoció con el comité del PCE las pautas de su primera rueda de prensa como partido legal, el 14 de abril de 1977, aniversario de la República. Esta nota manuscrita de Armero recoge el compromiso de los comunistas: «Se hará una declaración por Santiago ante la prensa en la que el PCE se pronuncie sobre: 1. Bandera. El partido reconoce que la bandera española es la bandera roja y gualda. 2. Unidad. El partido, al tiempo que defiende la personalidad de los distintos pueblos de España, se pronuncia claramente por la unidad de España. 3. Monarquía. Si la Monarquía garantiza el establecimiento de la democracia, el partido acepta la forma monárquica […] 4. Violencia. Ante ataques violentos al proceso de cambio democrático que está viviendo este país, el PCE se enfrentará enérgicamente a esos intentos, sean de un signo o de otro […]».

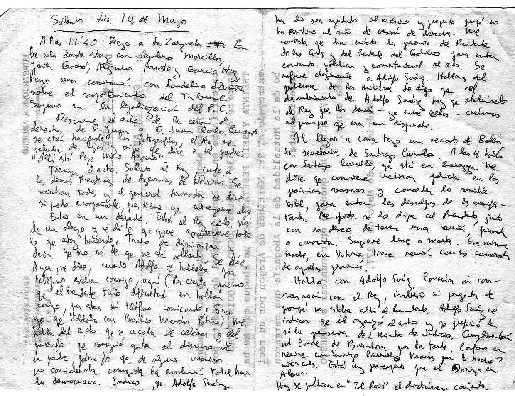

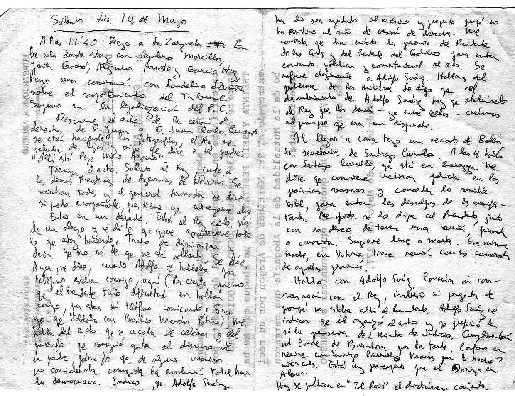

Apunte de José Mario Armero, asistente de excepción al acto «familiar» celebrado el día 14 de mayo de 1977 en La Zarzuela, en el que don Juan de Borbón y Battenberg renunció a sus derechos dinásticos al trono de España. «[…] Entro en el despacho. El Rey está solo. Me da un abrazo y me dice que quiere agradecerme todo lo que estoy haciendo […]. Ayer —me dice—, cuando Adolfo te hablaba por teléfono, estaba conmigo aquí […]. Me habla del acto que se acaba de celebrar y del párrafo que consiguió quitar al discurso de su padre; párrafo que de alguna manera “no consideraba conseguida la evolución total hacia la democracia”. Indico que Suárez ha de ser ayudado al máximo. Y pregunto por qué no ha asistido al acto de cesión de derechos. Me contesta que ha evitado la presencia del presidente de las Cortes y del presidente del Gobierno “para quitar contenido político y constitucional al acto”. Se refiere elogiosamente a los militares. Le digo que el descubrimiento de Adolfo Suárez hay que atribuírselo al Rey, pues los demás —yo entre ellos— creíamos al principio que era un disparate […]».

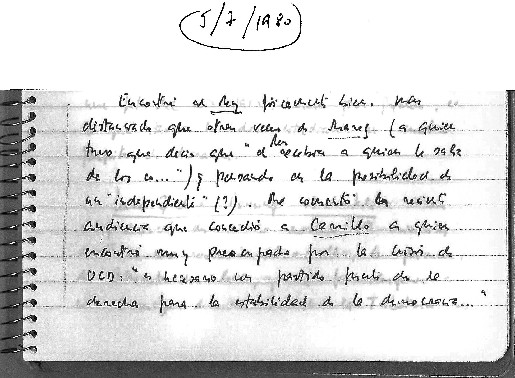

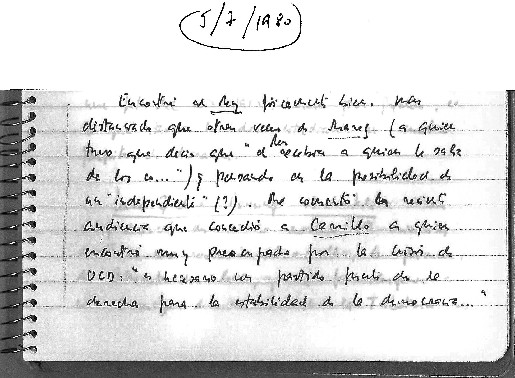

Fragmento del diario inédito de Jaime Carvajal y Urquijo. Con fecha de 5 de julio de 1980, tras una visita al Rey, con quien le unía grande amistad, escribe: «Encontré al Rey físicamente bien. Más distanciado que otras veces de Suárez (a quien tuvo que decir que “el Rey recibe a quien le sale de los co…”) y pensando en la posibilidad de un “independiente” (?). Me comentó la reciente audiencia que concedió a Carrillo, a quien encontró muy preocupado por la crisis de UCD: “Es necesario un partido fuerte de la derecha para la estabilidad de la democracia…”»

De modo que, siete meses antes del golpe de Estado, el Rey ya estaba pensando en sustituir a Suárez, al margen de las urnas. Era el «golpe de timón» que por esas mismas fechas Sabino le anticipaba en confidencia al coronel José Ramón Pardo de Santayana.

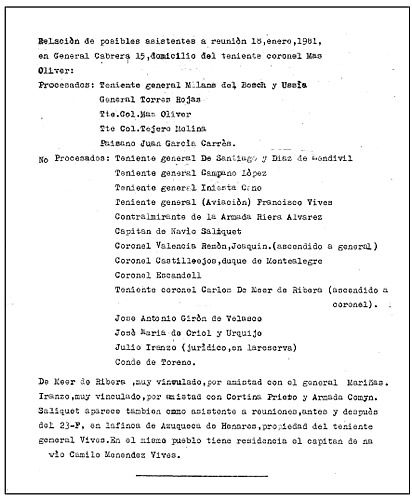

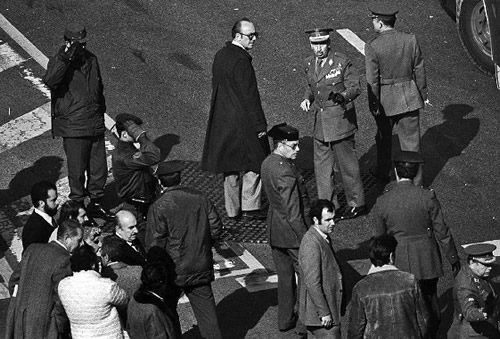

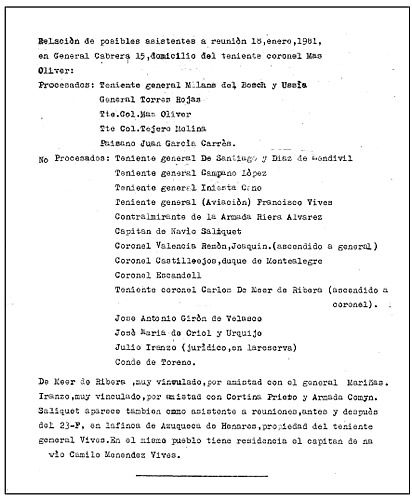

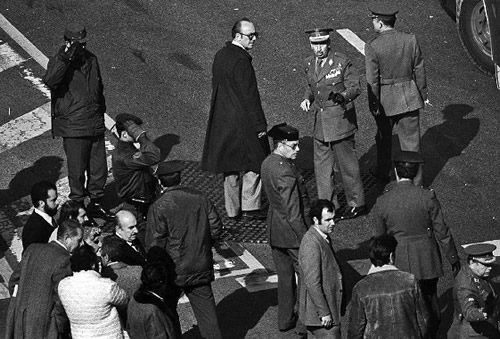

En su día, en 1981, tras confrontar diversas informaciones de fuentes fidedignas, la autora obtuvo esta relación de los supuestos asistentes a la reunión del 18 de enero en el n.º 15 de la calle General Cabrera, de Madrid. En total, cinco tenientes generales: De Santiago y Díaz de Mendivil, Milans del Bosch, Campano López, Iniesta Cano y Vives Camino; un general de división: Torres Rojas; el contraalmirante De la Riera Álvarez y el capitán de navío Saliquet Laynez; tres coroneles del Ejército de Tierra: Valencia Remón, Castillejos Carvajal, duque de Montealegre, y Escandell Cortés; tres tenientes coroneles: Mas Oliver, Tejero Molina y De Meer de Rivera; un comandante jurídico, vinculado a Alianza Popular: Julio Iranzo. Entre los asistentes civiles, el falangista Juan García Carrés; el empresario y financiero José María de Oriol y Urquijo; el ex ministro de Franco, José Antonio Girón, y el aristócrata Francisco Queipo de Llano, conde de Toreno.

Aunque no tenía más valor que el informativo, la autora entregó una copia de la lista a Sabino Fernández Campo para Su Majestad el Rey; otra al presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, y una tercera al líder de la oposición, Felipe González, a través del diputado Luis Solana.

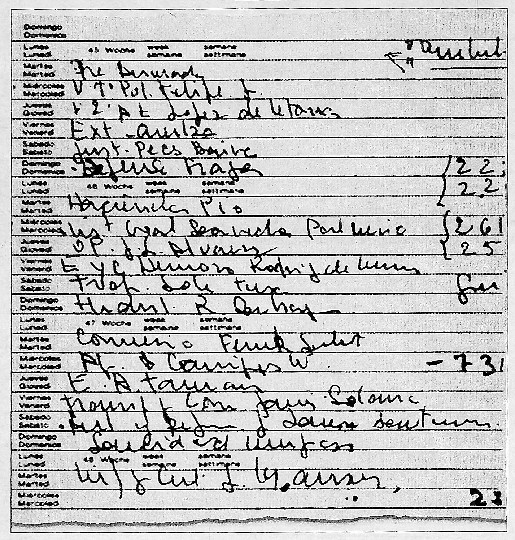

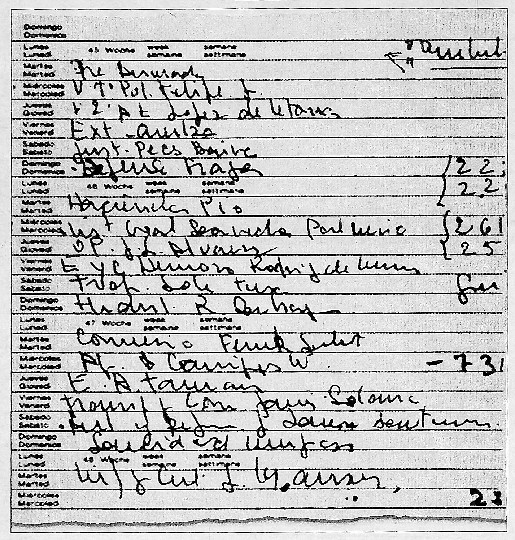

En la medianoche del 23-F, mientras Armada discutía con Tejero su propósito de autopostularse como presidente de Gobierno, la doctora Carmen Echave captó fortuitamente la conversación y tomó nota del listado de ministros que Armada le leyó a Tejero. Después, cotejó sus apuntes con uno de los capitanes sublevados de la Guardia Civil. La relación dejaba tan al descubierto una trama de complot con personajes civiles que el ministro Rosón le aconsejó no presentarla al juez instructor.

En el Gobierno Armada figuraban, entre otros, Felipe González, Enrique Múgica, Gregorio Peces-Barba, Ramón Tamames, Jordi Solé Tura, Javier Solana, Manuel Fraga, José María de Areilza, Luis María Anson, Carlos Ferrer Salat, Antonio Garrigues Walker y hasta prohombres de UCD como José Luis Álvarez, Miguel Herrero de Miñón, Pío Cabanillas o Agustín Rodríguez Sahagún…, los mismos que intentaron derribar a Suárez con una moción de censura constructiva.

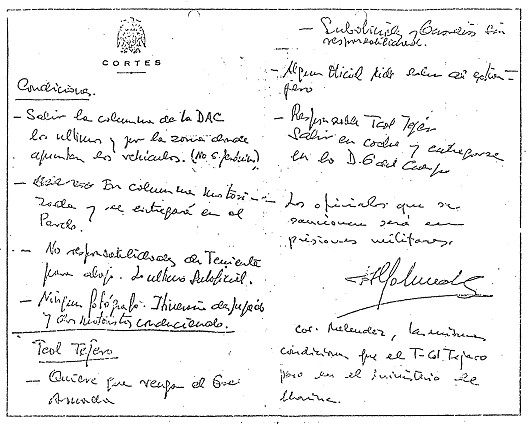

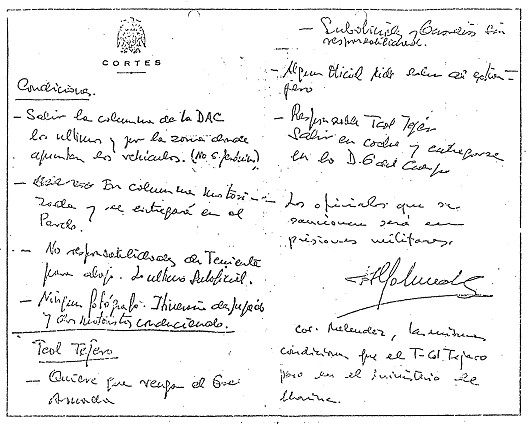

El 24-F el general Armada, apoyado en el capó de un Land Rover militar, suscribió las condiciones de entrega que impusieron los jefes sublevados, Tejero, Pardo Zancada y Meléndez, para que los diputados y el Gobierno quedasen en libertad tras dieciocho horas de secuestro. Entre las exigencias, que el Rey y el mando de la JUJEM aceptaron, figuró la exoneración de guardias civiles y suboficiales de la Guardia Civil y del Ejército de Tierra. De hecho, suponía una amnistía anticonstitucional, o una «libertad de fuga».

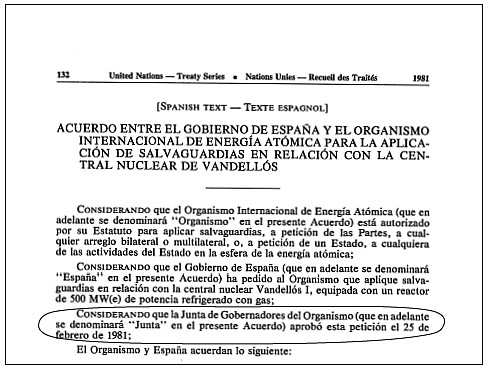

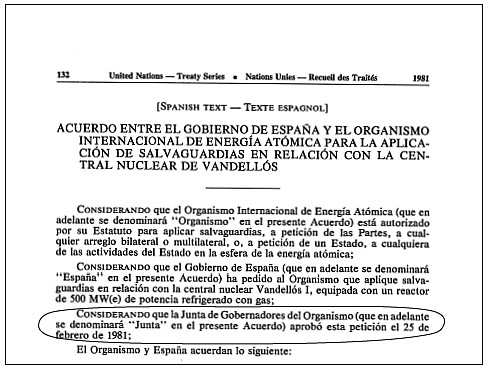

Otro de los «mandatos» que Calvo-Sotelo aceptó para asumir la Presidencia, además de la entrada en la OTAN, fue que el Gobierno español renunciase a su fuerza atómica disuasiva. Sin poder imaginar que un intento golpista retrasaría la investidura de Calvo-Sotelo, la carta llegó a Viena días antes del 23 de febrero. La Junta de Gobernadores de la OIEA aprobó nuestro ingreso, pero lo congeló, y lo hizo público el 25 de febrero, antes de que el nombramiento de Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno apareciese en el BOE. La prisa americana no supo siquiera respetar las formas.

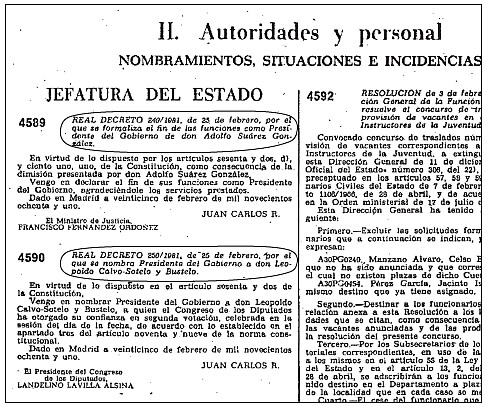

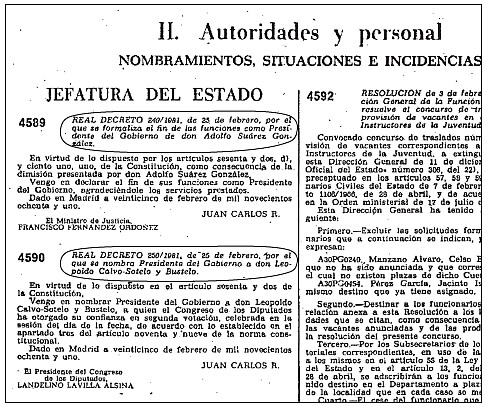

El BOE del 26 de febrero de 1981 publicó los reales decretos por los que el día anterior Adolfo Suárez cesaba en sus funciones como presidente del Gobierno y Leopoldo Calvo-Sotelo recibía el nombramiento para ese mismo cargo.

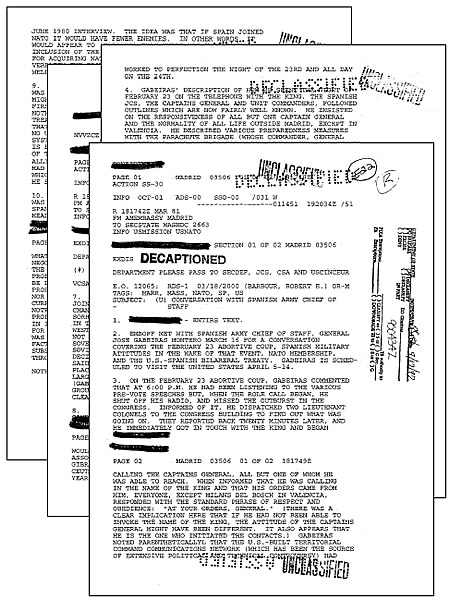

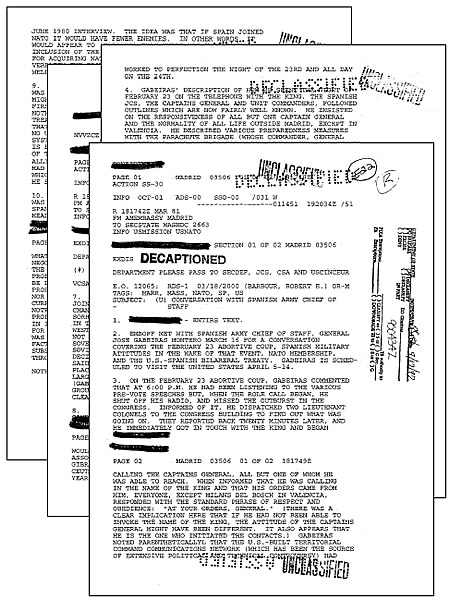

Tras la intentona militar, Estados Unidos quiso verificar si España mantenía la decisión de ingresar en la OTAN anunciada por Calvo-Sotelo antes del 23-F. A tal fin, el teniente general Gabeiras se sometió a un interrogatorio nada sutil del agregado militar estadounidense, Robert E. Barbour, que entre otras cosas le preguntó por «la autoridad de hecho» que el Rey tenía sobre las Fuerzas Armadas. El memorando —cuatro folios—, de 18 de marzo de 1981, fue remitido al secretario de Defensa de Washington, y mantenido como secreto de Estado hasta el 17 de septiembre de 1997.

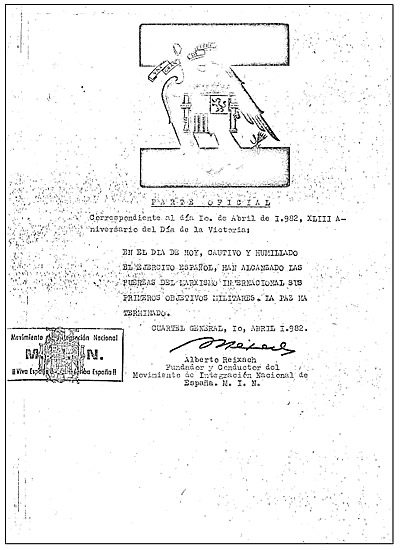

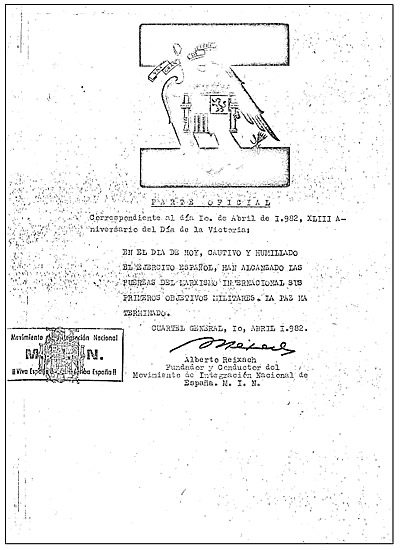

Panfletos de este estilo fueron repartidos por los domicilios de militares y de falangistas tras las sentencias condenatorias por el golpe del 23-F. En este documento, cuyo membrete es el águila de San Juan del escudo de Franco en escorzo de fuga, se parafrasea el último parte de la guerra civil española: «Parte Oficial. XLIII Aniversario del día de la Victoria. “En el día de hoy, cautivo y humillado el Ejército Español, han alcanzado las fuerzas del marxismo internacional sus primeros objetivos militares. La Paz ha terminado».

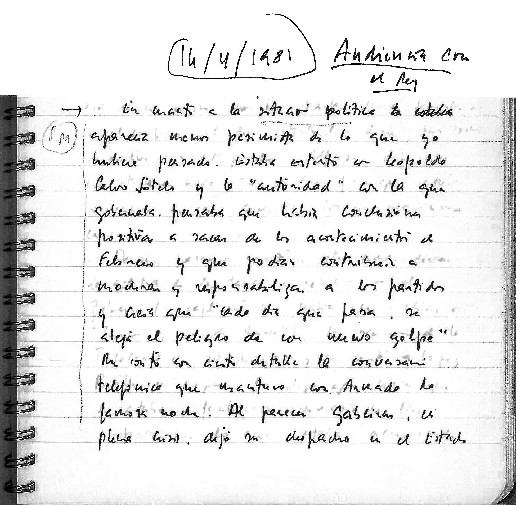

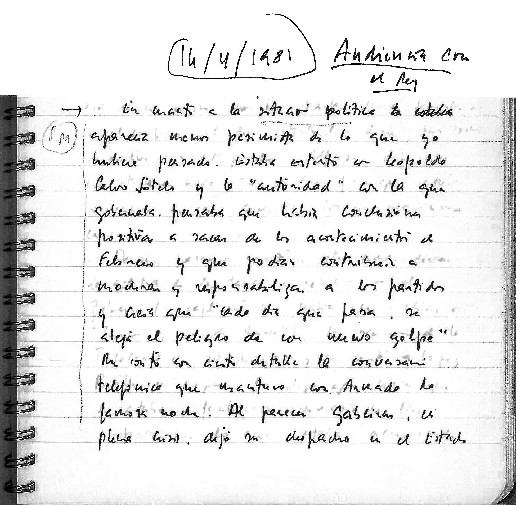

El 14 de abril de 1981, después de una audiencia con el Rey, Jaime Carvajal y Urquijo apunta en su diario: «Me contó con cierto detalle la conversación telefónica que mantuvo con Armada la famosa noche. Al parecer, Gabeiras, en plena crisis, dejó su despacho en el Estado Mayor para trasladarse a otro sitio, momento que aprovechó Armada para llamar al Rey y decirle “que estaba a cargo del Alto Estado Mayor”. El Rey mandó inmediatamente un recado a Gabeiras por otro teléfono para que se reintegrara en su puesto y continuó hablando con Alfonso, quien le explicó su conocido plan de hacerse cargo del Gobierno después de negociar esa misma noche con los parlamentarios secuestrados en el Congreso. El Rey intentó disuadirle por todos los medios y, al parecer, Alfonso dijo que no intentaría nada contra el Rey pero que estaba convencido de que cometía SM un gravísimo error».

Zarzuela tuvo gran interés por que no figurase en las actas del consejo de guerra que el Rey habló con Armada en la tarde-noche del 23-F. Aunque en sus primeras declaraciones ante el juez instructor lo afirmaron Armada, Gabeiras y Sabino Fernández Campo, estos dos últimos rectificaron sus declaraciones ante el tribunal en la vista pública, como si el Rey no hubiese mantenido contacto alguno con Armada el día de autos. Armada se mantuvo firme. También el Rey, años más tarde, lo reconoció en sus conversaciones con Vilallonga. Apenas mes y medio después del golpe, Don Juan Carlos lo comentó por vez primera tal como ocurrió en realidad con su amigo Carvajal, que lo plasmó en este fragmento de su diario.

Los jueces militares suprimieron en su sentencia toda actuación del Rey durante el 23-F, salvo las que por su carácter «físico-mecánico» eran indelebles: los télex a la JUJEM y a Milans del Bosch y el mensaje en TVE.

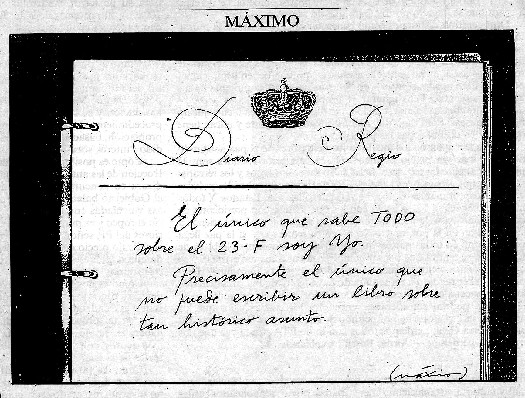

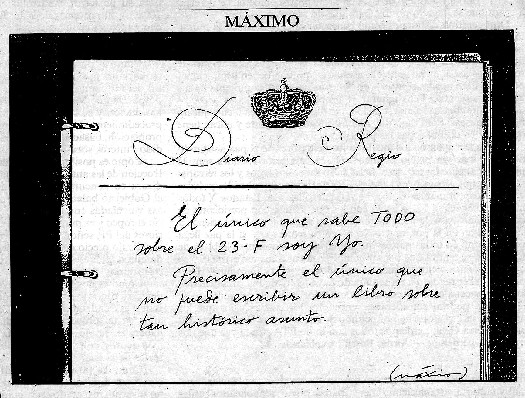

El agudo humor de Máximo San Juan reflejaba en su viñeta Diario Regio de 23 de febrero de 2006 lo que, transcurridos veinticinco años del golpe, la calle seguía barruntando: «El único que sabe TODO sobre el 23-F soy Yo. Precisamente el único que no puede escribir un libro sobre tan histórico asunto».

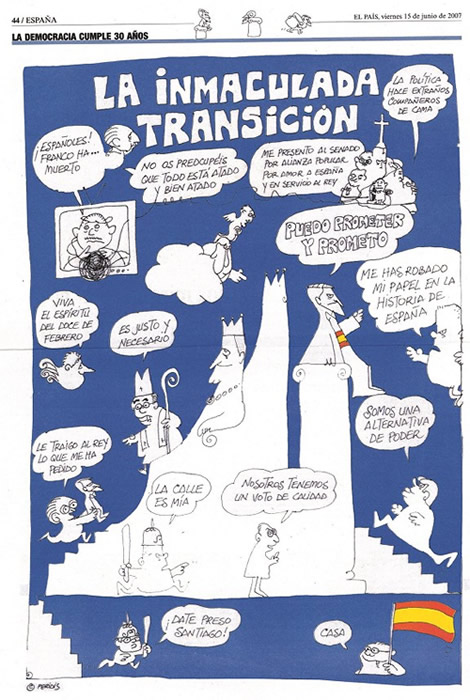

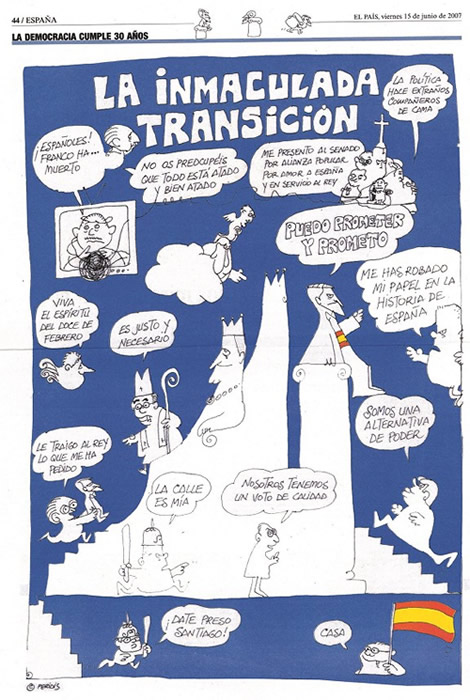

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Arias Navarro. Franco. Fraga y los 7 magníficos «conglomerados» en el Valle de los Caídos. Ruiz-Jiménez y Gil-Robles. Torcuato Fernández-Miranda con Suárez en brazos. El Rey en su trono. Suárez en la columna del poder. Felipe González. Fraga. Pío Cabanillas. El cardenal Tarancón. Tierno Galván. Martín Villa y Santiago Carrillo.

Don Juan Carlos inició su reinado manteniendo al frente del Gobierno a Arias Navarro, que se negó a dimitir: «Estoy amarrado a este sillón por cinco años», aseguraba. Pretendía continuar el franquismo, y del Rey decía: «Es un niñato con quien no puedo tener una conversación de más de cinco minutos». Por su parte, el Rey no se atrevía a cesarlo; temía que provocara una rebelión de los hombres del régimen contra la frágil Corona.

En su primer viaje como Rey, en febrero de 1976, Juan Carlos expuso el valor de la identidad de Cataluña y sus aportaciones al carácter español y a la historia de España. En el Tinell pronunció medio discurso en castellano y el resto en catalán con muy buena entonación. Tuvo gran impacto y quedó claro que con él empezaba una «nueva era».

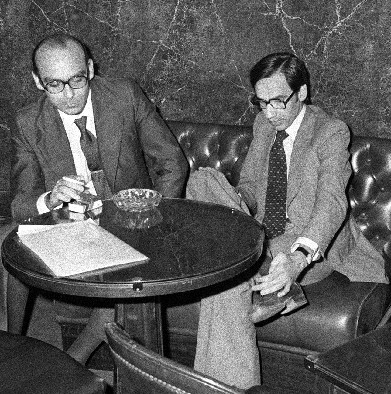

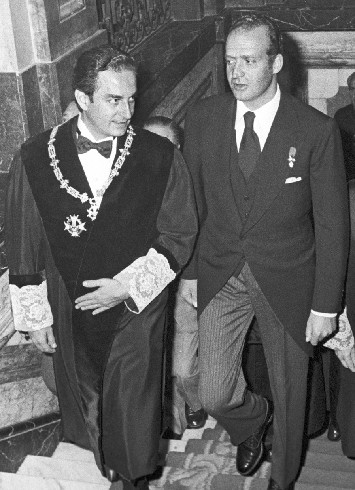

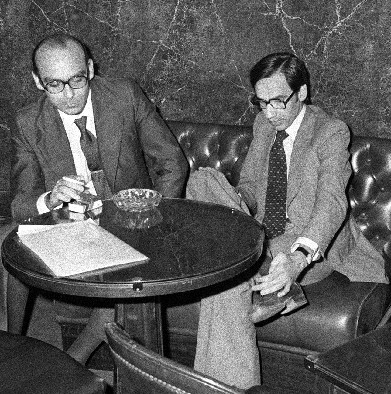

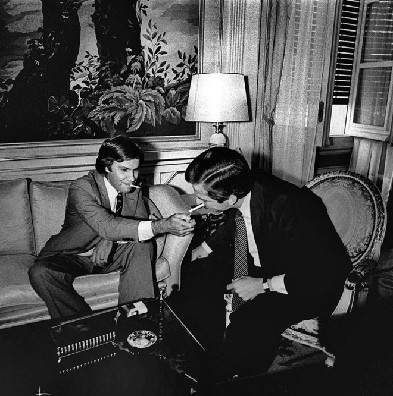

Miguel Primo de Rivera, amigo del Rey y sobrino del fundador de Falange, era uno de los pocos hombres del régimen anterior partidario de la Monarquía parlamentaria. Entendió la necesidad de cambiar a Arias por «una persona que sepa gobernar, conecte con las nuevas tendencias políticas y gane las elecciones». De izquierda a derecha, Adolfo Suárez, Miguel Primo de Rivera y Torcuato Fernández Miranda, recibidos por el Rey.

Abril de 1976. Antes de presidir un Consejo de Ministros en Sevilla, el Rey saluda a Calvo-Sotelo. Areilza (entre los dos en la foto) tenía muchas bazas para suceder a Arias, pero se permitió tratar al Rey desde un plano de superioridad, y eso jugó en su contra. En cuanto a Suárez, el Rey le había comentado a Torcuato: «Lo encuentro muy verde… y sabes que le quiero mucho».

Regresado del exilio, Salvador de Madariaga dijo al Rey: «Temo que Estados Unidos, con su tosco egoísmo, ahora que ha muerto Franco, prefiera tener en Madrid otro dictador sumiso a sus estrategias militares. Pensarán que Fraga les servirá bien y, en último término, apoyarán al búnker porque les inspira más confianza que la democracia». Pese a su enorme inteligencia, Fraga se inhabilitó para tripular la democracia por su autoritarismo innato.

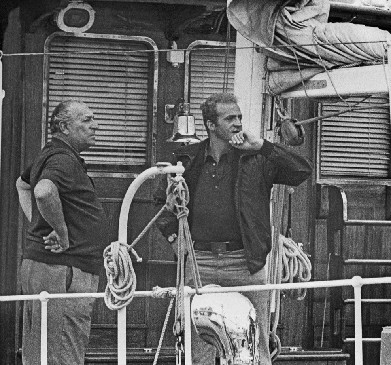

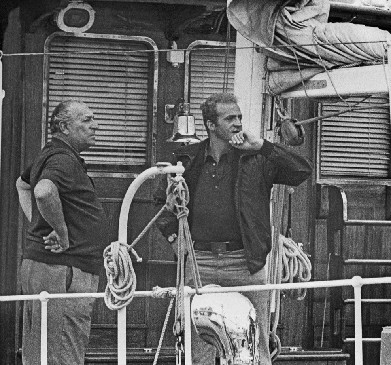

Al llegar al trono, el Rey carecía de la legitimidad dinástica, que pertenecía a Don Juan, pero éste condicionó la renuncia a que su hijo se comprometiera a instaurar la democracia. Don Juan y Don Juan Carlos comparten su pasión por el mar.

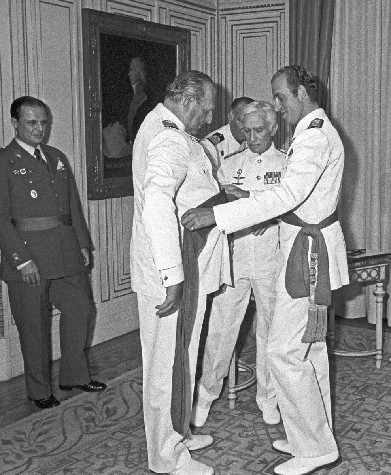

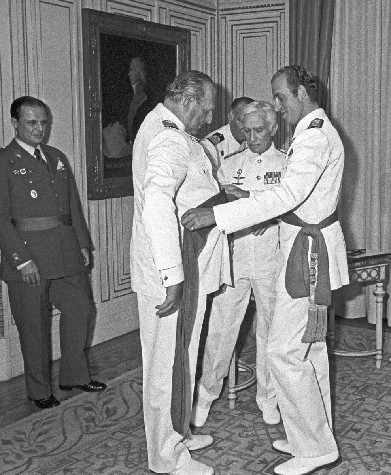

El Rey impone a su padre el fajín de almirante honorario de la Armada en presencia del almirante Arévalo Pelluz. A la izquierda, Sabino Fernández Campo observa la escena.

Junio de 1976. Los Reyes de España, en su primera visita oficial a Estados Unidos, con el matrimonio Gerald R. Ford y Elizabeth Bloomer Warren, en la Casa Blanca. Don Juan Carlos aprovechó la caja de resonancia del Capitolio para anunciar públicamente su determinación de establecer una democracia plena.

El Rey amarró con Torcuato Fernández-Miranda la estrategia de que la dimisión del presidente Arias fuese por sorpresa, para evitar maniobras de obstrucción. El Consejo del Reino elaboró una terna de candidatos, entre los cuales figuraba Adolfo Suárez. Era, como dijo Torcuato, «lo que el Rey me ha pedido».

De izquierda a derecha, Martín Villa, Suárez y Rosón, con camisa azul, escuchan el discurso del ministro Herrero Tejedor. Pese a su adscripción al Movimiento Nacional, no eran falangistas. Los tres fueron herramientas importantes para liquidar el aparato institucional del franquismo desde dentro.

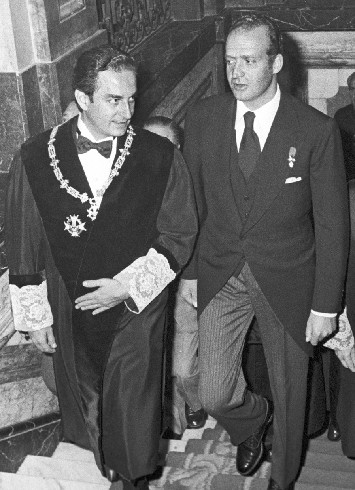

Jaime de Carvajal y Urquijo había compartido juegos, pupitre y habitación con Don Juan Carlos desde los estudios de bachillerato. Tras la designación de Suárez como presidente del Gobierno, Jaime le expuso sin rodeos su decepción: «Majestad, temo que al elegir a un hombre del antiguo régimen os hayáis cargado la Monarquía».

El Rey —intuitivo para conocer a las personas— pidió al ministro Francisco Lozano: «Tantea a Landelino Lavilla. Pregúntale qué piensa de la Monarquía, de Adolfo Suárez…, y, como cosa tuya, mira a ver si le gustaría ser ministro de Justicia en un Gobierno presidido por Adolfo».

El primer gabinete de Adolfo Suárez fue calificado como «un Gobierno de penenes», en alusión despectiva a los «profesores no numerarios»; sin embargo, la suma de currículos académicos y experiencia de gestión de aquellos ministros era apabullante.

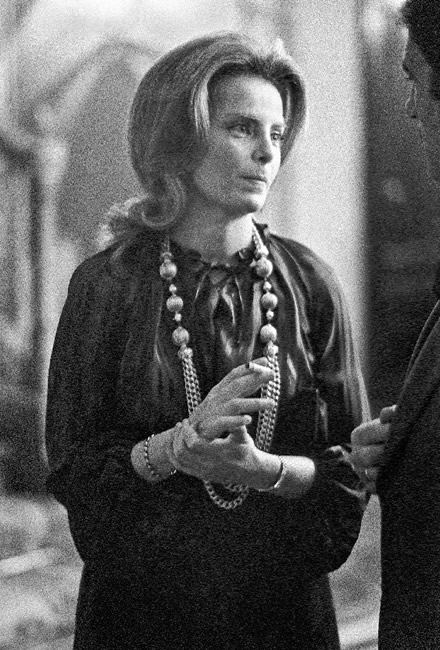

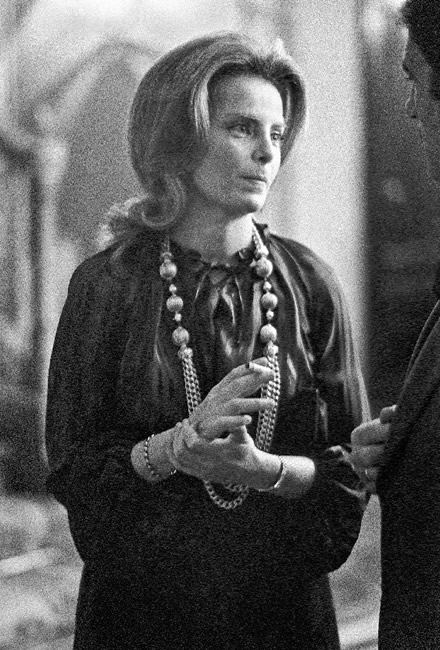

La hija de los marqueses de Llanzol, Carmen Díez de Rivera, descubrió a los dieciocho años que su padre biológico no era Francisco de Paula Díez de Rivera, sino Ramón Serrano Suñer, el Cuñadísimo de Franco. Eso afectó duramente a su vida sentimental, pues iba a casarse con un hijo de Serrano Suñer, sin saber ninguno que eran hermanastros. Políglota y culta, trabajó como jefa de gabinete de Adolfo Suárez y mantuvo una relación de gran confianza con el Rey.

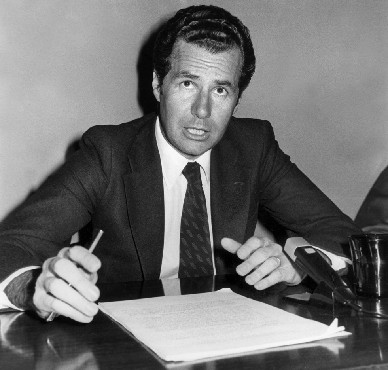

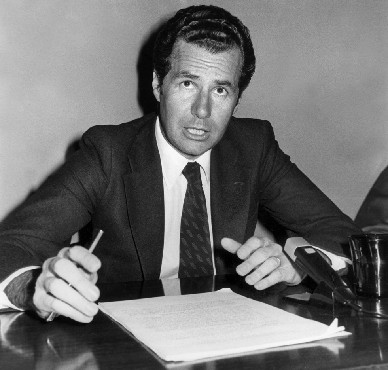

Abogado y periodista, José Mario Armero fue un eficacísimo hombre puente que, teniendo la confianza de Don Juan y del Rey, estableció líneas de entendimiento entre el Gobierno y la oposición, y entre el poder financiero estadounidense y el empresariado español. Su actuación más importante fue organizar el encuentro secreto Suárez-Carrillo en su chalé de Pozuelo, y negociar con Carrillo las cesiones que hubo de hacer el Partido Comunista para ser legalizado.

Carrillo vive en España clandestinamente desde el 7 de febrero de 1976: entra y sale por la frontera con pasaporte falso, sin que el Gobierno quiera darse por enterado de su presencia. Con una rueda de prensa en Madrid ante cincuenta periodistas españoles y extranjeros, culmina su burla a la ineptitud de la policía y fuerza al Gobierno a tomar una decisión: o detenerlo o legalizarlo.

Eduardo Navarro, Ignacio García López, Adolfo Suárez y Alfonso Osorio —de izquierda a derecha en la foto—, con Rodolfo Martín Villa y Landelino Lavilla, elaboraron en secreto la Ley para la Reforma Política, a partir de un folio que les dio Torcuato: «Este papel que no tiene padre». No podía contener más en menos espacio.

No hubo buena química entre Suárez y Giscard d’Estaing. Para el presidente francés era muy fácil descolgar el teléfono e implicar a Don Juan Carlos en asuntos de política exterior, hasta que Suárez cortó por lo sano esa desviación. Desde el primer momento, Suárez había dicho: «Paradójicamente, mi mayor servicio a la Monarquía será quitarle al Rey todos sus poderes y librarle de responsabilidades que no le conciernen».

Abril Martorell contó que, para obtener el sí de los procuradores más resistentes, «se hizo de todo, como prometer apoyos en listas electorales futuras, incluso cargos y favores que nunca se cumplieron». Lo corroboró Martín Villa: «Menos acostarnos con ellos, lo hicimos todo». Más adelante, cuando la Constitución encallaba por discrepancias ideológicas, Abril volvió a ejercer la política como «arte de lo imposible». Entre él y Alfonso Guerra, a reloj quitado, consensuaron de una tacada veinticinco artículos.

Fernández Miranda había sido mentor, consejero y confidente de Juan Carlos príncipe y de Juan Carlos rey. Pero, como la antigua Castilla, los reyes de España facent a sus homes e los gastan. El Rey le dijo a Suárez: «Voy a darle a Torcuato un ducado y el toisón. Quiero que se quede muy satisfecho; pero que sea su despedida definitiva de la política activa, que se vaya a su casa, muy honrado y sin crear problemas».

El Rey recordaba la monumental esfera de oro macizo circundada por un aro de rubíes o esmeraldas que había visto en su palacio de Teherán, y sabía que diez millones de dólares serían para Reza Pahlevi como una propina. También dio un elegante «sablazo» al príncipe Fahd de Arabia Saudí, como ayuda al partido de Suárez. Entonces los donativos no eran ilegales. El PSOE, por ejemplo, recibía dinero de la Fundación Friedrich Ebert.

El 15-J de 1977, primeras elecciones generales de la democracia, el pueblo tuvo la palabra, de verdad. Suárez no hizo más mitin que el spot televisivo final: «Puedo prometer y prometo…» UCD y PSOE se llevaron el gato al agua, mientras los partidos extremos, PCE y AP, se hundían estrepitosamente.

Adolfo Suárez, después de un almuerzo con periodistas en La Moncloa. Eran tiempos de idilio entre la prensa y el presidente democratizador. De derecha a izquierda, Abel Hernández, Pilar Urbano, Jaime Peñafiel, Adolfo Suárez, Pedro J. Ramírez, Pablo Sebastián, Charo Zarzalejos, Mariano González, Pilar Cernuda y Consuelo Álvarez de Toledo.

Eran tiempos de complicidad entre Felipe González y Adolfo Suárez. Sin aquel deseo mutuo de allanar caminos para llegar pronto a un Estado social de derecho no habría sido posible la Transición exprés española. Pero, a pesar de la empatía, eran adversarios políticos, y González se aplicó a un inmisericorde «acoso y derribo» para alzarse con el poder.

Los «padres de la Constitución» buscaban redacciones amplias, laxas, cuyas posteriores lecturas pudieran ahormarse a gobiernos de un signo o de otro, sin traicionar el espíritu del legislador. De izquierda a derecha: Manuel Fraga, Miquel Roca, Gregorio Peces-Barba, Gabriel Cisneros (de pie), José Pedro Pérez-Llorca, Miguel Herrero de Miñón y Jordi Solé Tura.

Según Rafael Arias-Salgado, «Felipe puso todos los obstáculos que pudo a la Transición, no sólo a los Pactos de La Moncloa». Lo mismo opinaba Carrillo: «Hubo que llevarle de una oreja a los Pactos, porque decía que la crisis económica no era asunto de la oposición sino del Gobierno». De izquierda a derecha: Enrique Tierno, Santiago Carrillo, Josep Maria Triginer, Joan Reventós, Felipe González, Juan Ajuriaguerra, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Miquel Roca y Leopoldo Calvo-Sotelo. Pliego

En 1978 Suárez sorprendió con su viaje a La Habana para invitar a España a Fidel Castro. Al año siguiente, dio otro campanazo recibiendo con honores de jefe de Estado a Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Dos gestos que le pusieron en el visor de la Secretaría de Estado de Estados Unidos y que, junto con su empeño por mantener a España al margen de la OTAN, acabarían costándole la presidencia del Gobierno.

Un día Don Juan Carlos le planteó a Suárez: «Quiero que Armada venga a Madrid, al Estado Mayor, con Gabeiras. No es un antojo mío. Gabeiras necesita tener cerca a un general que inspire confianza». «Señor, no es la primera […] vez que digo que no me gusta tener a ese caballero politiqueando, intrigando y moviendo el rabo por Madrid —respondió Suárez—. Armada es un enredador que vende humo de conspiraciones, sediciones y sublevaciones que sólo existen en su cacumen. ¡Y lo malo es que se las vende al propio Rey!»

Puño en alto, los junteros de HB cantaban a voz en grito el «Eusko gudariak». Enhiesto como un mástil, al Borbón le salió un gesto de su casta, se volvió hacia los bronquistas y, poniéndose la mano detrás de la oreja derecha, les dijo: «¡Cantad más alto, hombre, que eso es bonito y no os oigo!» Después del acto, los Reyes posaron bajo el árbol de Gernika con el lehendakari Carlos Garaikoetxea y Rosario Mina, su esposa.

Suárez sugirió el nombre de Leopoldo Calvo-Sotelo para sustituirle. Era sobrino de don José, asesinado por «los rojos», y eso tranquilizaría a los militares y a los ciudadanos de derechas, y era partidario de la OTAN y monárquico, por lo cual sería bien visto por el Rey. Pero no tenía carisma. Su falta de liderazgo y atractivo popular se refleja en esta instantánea del 23 de febrero de 1981, pocos minutos antes del asalto al Congreso: aunque en aquel momento él era el protagonista de la investidura, los objetivos de los fotógrafos enfocaban a Suárez.

El teniente coronel Antonio Tejero, con expresión de abrumado desconcierto, al verse frente a un hemiciclo con trescientos cincuenta diputados. Su papel era generar el «detonante de gran magnitud», secuestrando al Gobierno. El vacío de poder justificaría un golpe de mano militar para controlar la situación, y la autopropuesta de Armada como presidente de un Gobierno de concentración muñido al margen del Parlamento.

«El Rey sabía que la situación militar en aquellos momentos podía cambiar y producirse un vuelco —recordaba Sabino—. Lo que dijese a medianoche podía quedar obsoleto en una hora. Tenía que condenar los hechos y decir a la ciudadanía, y sobre todo a los militares sublevados o tentados a la rebelión, que la Corona apostaba por la democracia; que él no toleraría atropellos a la Constitución, y que no había vacío de poder. No podía decir más, pero tampoco menos».

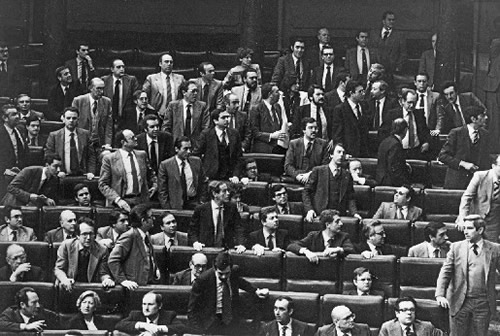

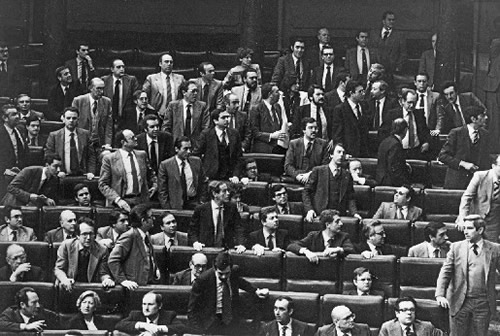

23-F. La bancada del partido del Gobierno reacciona con estupor ante la entrada de Tejero y sus guardias en el hemiciclo.

Con autorización del Rey, esta vez sí, el general Armada —con guantes y vuelto a la cámara—, acompañado por el gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás, va hacia el Congreso el 24-F, para acordar con Tejero y Pardo Zancada la rendición de los militares sublevados.

El 24-F, Suárez convocó a la Junta de Defensa Nacional. Al ver que se intentaba reducir el golpe de Estado a «un acto aislado de Tejero y sus hombres», Suárez señaló las responsabilidades y negligencias de aquellos altos mandos, y apuntó incluso al binomio Rey-Armada: «Los golpistas manejaban el nombre del Rey como un salvoconducto —dijo Suárez—. Esto no significa que el Rey les autorizara a usarlo». Hubo un momento de alta tensión en que el Rey se tapó la cara con las manos, sacó un pañuelo y se secó las lágrimas. A la derecha del Rey, Suárez, Rodríguez Sahagún, Alfaro Arregui, Arévalo Pelluz; a la izquierda del monarca, Gutiérrez Mellado, Rosón, Laína y Gabeiras. De pie, al fondo, Sabino Fernández Campo. Pliego

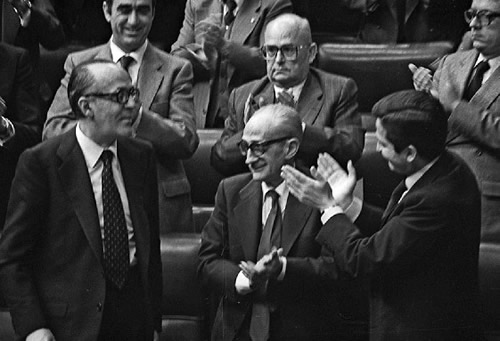

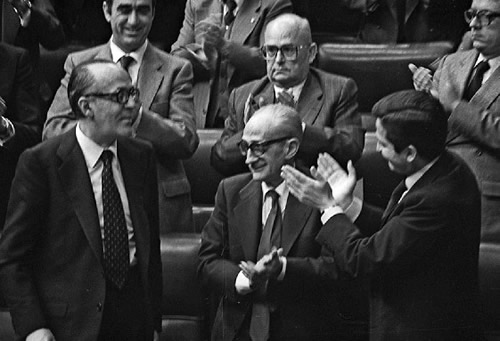

Un último gesto de cortesía política: Suárez y Gutiérrez Mellado aplauden al nuevo presidente, Calvo-Sotelo.

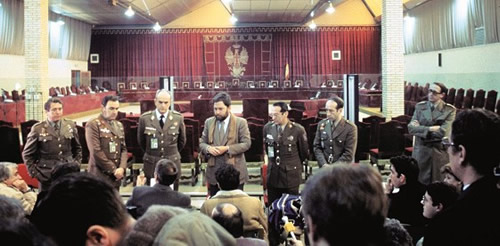

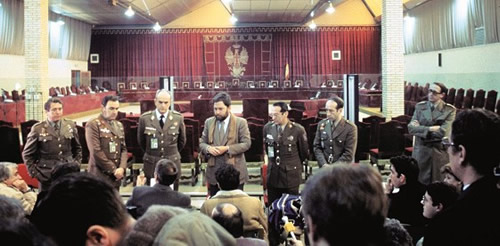

«Al afrontar los juicios —recordaba Sabino—, el Rey habló mucho con Calvo-Sotelo y con Oliart de modo que el banquillo de acusados militares se redujera al mínimo y quedasen fuera los diputados que apoyaron la Operación Armada. Pero… ¡esa trama existía! Y algunos ya habían aceptado carteras ofrecidas por Armada. Entre otros, Felipe González, Peces-Barba, Javier Solana, Anson, Fraga, Areilza, Rodríguez Sahagún, Ferrer Salat, Garrigues Walker, etc». En la foto, los periodistas acreditados conocen la Sala del Consejo de Guerra.

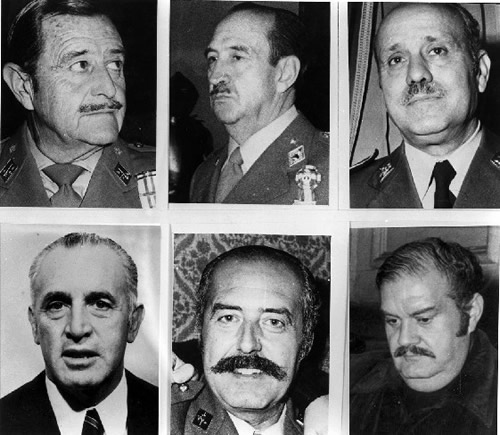

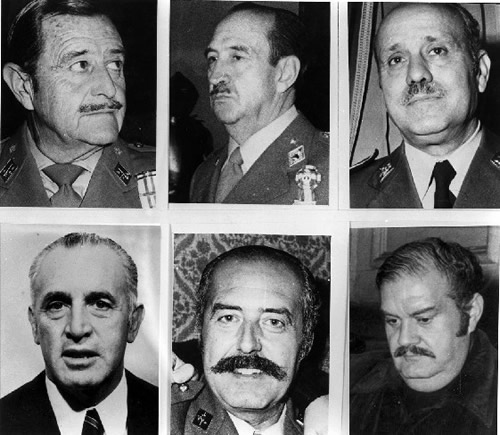

La levedad de las penas impuestas por el tribunal militar encontró el rechazo de la opinión pública, expreso en el «Yo disiento» de Adolfo Suárez. Después, el Tribunal Supremo las agravó. De izquierda a derecha y de arriba abajo: teniente general Milans del Bosch y general de división Armada Comyn, treinta años; general de división Torres Rojas, doce años; coronel San Martín López, diez años; teniente coronel Tejero Molina, treinta años; García Carrés, único civil condenado, dos años.

Dos hombres caminan juntos hacia el fondo de la Historia. Suárez, caballero del Toisón del Olvido, se adormeció en la niebla de la desmemoria, el refugio manso de quien no debe recordar porque sabe demasiado y puede resultar un testigo de cargo peligroso. Esa gran desmemoria es la que le permite vivir una inocencia feliz, y al Rey le asegura dormir sin insomnios y seguir siendo Rey…