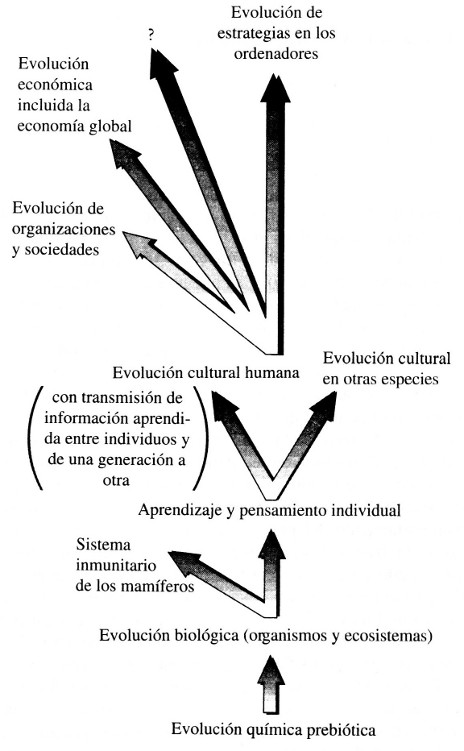

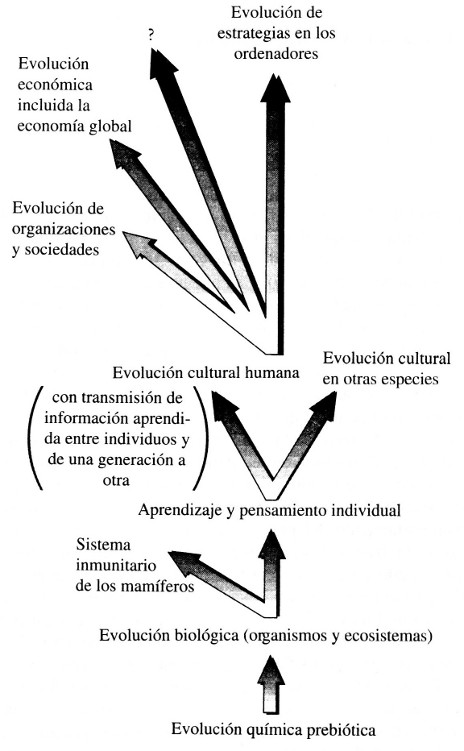

Figura 1. Algunos sistemas complejos adaptativos del planeta Tierra

Luz temprana

El título de este libro está inspirado en un poema de mi amigo Arthur Sze, un espléndido poeta chinoamericano que vive en Santa Fe y que conocí a través de su esposa Ramona Sakiestewa, una tejedora hopi de gran talento. Como lo expresa él, «el mundo del quark lo tiene todo para dar cuenta de un jaguar caminando en círculo en la noche».

Los quarks son las partículas elementales que constituyen el núcleo atómico. Soy uno de los dos teóricos que predijo su existencia, y fui yo quien les puso nombre. En el título, el quark simboliza las leyes físicas básicas y simples que gobiernan el universo y toda la materia que éste contiene. Sé que para mucha gente el calificativo de «simple» no es precisamente el que mejor define la física contemporánea, pero explicar cómo debe entenderse esta simplicidad es uno de los objetivos de este libro.

El jaguar representa la complejidad del mundo que nos rodea, especialmente tal como se manifiesta en los sistemas complejos adaptativos. La imagen de Arthur del quark y el jaguar transmite perfectamente mi idea de lo simple y lo complejo: de un lado, las leyes físicas subyacentes de la materia y el universo, y del otro, el rico entramado del mundo que percibimos directamente y del que formamos parte. Así como el quark es un símbolo de las leyes físicas que, una vez descubiertas, aparecen diáfanas ante el ojo analítico de la mente, el jaguar es, al menos para mí, una metáfora de los esquivos sistemas complejos adaptativos que continúan eludiendo una visión analítica clara, aunque su olor acre puede sentirse en la espesura. Ahora bien, ¿cómo surgió en mi niñez la fascinación por disciplinas como la historia natural, y cómo y por qué decidí finalmente hacerme físico?

Una gran parte de mi formación temprana se la debo a mi hermano Ben, nueve años mayor que yo. Fue él quien, cuando yo tenía tres años, me enseñó a leer (en la tapa de una caja de galletas) y me inició en la observación de aves y mamíferos, la botánica y el coleccionismo de insectos. Vivíamos en Nueva York, la mayor parte del año en Manhattan, pero incluso allí podía observarse la naturaleza. Pasábamos mucho tiempo en un bosquecillo de coniferas justo al norte del zoo del Bronx, lo poco que quedaba de un antiguo bosque que en el pasado debía abarcar toda el área urbana. Fragmentos de otros hábitats pervivían en lugares como las lagunas de Van Cortland Park, la playa y marismas de New Dorp, en Staten Island, e incluso Central Park, al lado de casa, donde podían verse algunas aves interesantes, especialmente durante las migraciones de primavera y otoño.

En estos lugares pude experimentar la diversidad de la naturaleza y el modo fascinante en que ésta se organiza. Si uno camina por la orilla de un pantano y ve un gorjeador o escucha su canto, sabe que lo más probable es que descubra otro poco después. Si uno desentierra un fósil, es probable que tropiece con otro parecido en las proximidades. Siendo ya físico me devanaba los sesos intentando averiguar el papel de las leyes físicas fundamentales en tales situaciones. La respuesta tiene que ver con el papel de la historia en la mecánica cuántica, y la explicación última reside en el estado primigenio del universo. Pero, dejando aparte cuestiones físicas tan profundas, el tema, menos abstruso, de la especiación como fenómeno biológico merece una consideración aparte.

La existencia de cosas tales como las especies no es en absoluto trivial. No son, como se ha dicho a veces, artefactos de la mente del biólogo. El gran ornitólogo y biogeógrafo Emst Mayr suele contar cómo, al principio de su carrera, identificó ciento veintisiete especies entre las aves que nidificaban en un valle de Nueva Guinea. Los nativos del lugar distinguían ciento veintiséis; la única discrepancia era que ellos no diferenciaban entre dos especies del género Gerygone, muy similares, que Emst sí podía discernir gracias a su adiestramiento como naturalista. Pero más importante todavía que el grado de concordancia entre gentes de distinta procedencia es el hecho de que las mismas aves pueden decirnos si pertenecen o no a la misma especie. Los animales de especies distintas no suelen aparearse entre sí y, en los raros casos en que esto sucede, los híbridos que resultan suelen ser estériles. De hecho, una de las mejores definiciones de especie es aquélla que establece que entre miembros de especies diferentes no existe, por los medios ordinarios, un intercambio efectivo de genes.

En mis primeros paseos por la naturaleza me llamaba la atención el hecho de que, ciertamente, las mariposas, aves y mamíferos que veía podían asignarse netamente a alguna especie. En un paseo por el campo uno puede ver gorriones canoros, gorriones de los pantanos, gorriones campestres y gorriones gorgiblancos, pero no verá ningún gorrión que se halle entre dos de estas categorías. Las disputas sobre si dos poblaciones pertenecen o no a la misma especie suelen surgir cuando se trata de poblaciones separadas en el espacio o bien en el tiempo, con al menos una de ellas representada en el registro fósil. A Ben y a mí nos gustaba discutir sobre las relaciones evolutivas entre las especies, que son como las ramas de un árbol evolutivo cuya estructura queda representada por los agrupamientos posibles en géneros, familias y órdenes. Cuanto más distante es el parentesco entre dos especies más abajo hay que ir en el árbol para encontrar un antecesor común.

Ben y yo no pasábamos todo el tiempo al aire libre. También visitábamos museos de arte, con especial predilección por los que incluían abundante material arqueológico (como el Metropolitan Museum of Art) u objetos de la Europa medieval (como el museo Cloisters). Leíamos libros de historia y aprendimos a descifrar algunas inscripciones egipcias. Nos entreteníamos estudiando la gramática latina, francesa y española, y caímos en la cuenta de que muchas palabras del francés y el español (así como muchas de las palabras que el inglés ha tomado prestadas) derivaban del latín. Las lecturas acerca de la familia de las lenguas indoeuropeas nos enseñaron que muchas palabras inglesas, latinas o griegas tenían un origen común, con leyes de transformación regulares. Por ejemplo, la palabra «sal» (salt en inglés) corresponde a sal en latín y a halos en griego, mientras que la palabra «seis» (six en inglés) corresponde a sex en latín y a hex en griego; la letra s inicial del inglés y el latín deriva de un sonido griego indicado con la letra h y consistente en una exhalación rápida. Aquí tenemos otro árbol evolutivo, esta vez aplicable a las lenguas.

Los procesos históricos, los árboles evolutivos, la diversidad organizada y la variabilidad individual se encontraban por doquier. Nuestra exploración de la diversidad también nos hizo ver que en muchos casos ésta se encontraba en peligro. Ben y yo fuimos conservacionistas precoces. Contemplábamos cómo las escasas áreas alrededor de Nueva York que se mantenían en un estado más o menos natural se iban reduciendo y los pantanos, por ejemplo, eran desecados y urbanizados.

Ya en la década de los treinta habíamos adquirido una aguda conciencia de la finitud del planeta, de la degeneración de las comunidades vegetales y animales a causa de la actividad humana y de la importancia del control demográfico, así como de la conservación del suelo, de la protección de los bosques y cosas por el estilo. Naturalmente, la necesidad de estas reformas aún no estaba ligada en mi pensamiento con la evolución, a escala planetaria, de la sociedad humana hacia una sociedad más sostenible, aunque así es como lo veo ahora. Aun así, ya entonces especulaba sobre el futuro de la especie humana, especialmente estimulado por las novelas y cuentos de ciencia ficción de H. G. Wells, que me encantaba leer.

También devoraba libros de cuentos y, junto con Ben, leía antologías de poesía inglesa. De vez en cuando íbamos a algún concierto, incluso a la ópera, pero éramos muy pobres y casi siempre teníamos que contentamos con actividades que no costasen dinero. Hicimos algunas tentativas de tocar el piano y de cantar arias y canciones de Gilbert y Sullivan. Escuchábamos la radio buscando emisoras lejanas, tanto de onda larga como corta, y cuando conseguíamos sintonizar una escribíamos para que nos enviasen una tarjeta postal. Recuerdo vívidamente las de Australia, con imágenes del pájaro cucaburra.

Ben y yo ansiábamos comprender el mundo y disfrutar de él, sin establecer divisiones arbitrarias. No distinguíamos entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y del comportamiento, las humanidades o las artes. De hecho, nunca he creído en la primacía de tales distinciones. Lo que siempre me ha llamado la atención es la unidad de la cultura humana, donde la ciencia ocupa una parte importante. Incluso la distinción entre naturaleza y cultura humana es poco nítida, pues hay que recordar que también nosotros somos parte de la naturaleza.

La especialización, aunque no deja de ser un rasgo necesario de nuestra civilización, debe complementarse con la integración a través del pensamiento interdisciplinario. Uno de los obstáculos que siguen oponiéndose a dicha integración es la línea divisoria entre los que se sienten cómodos con las matemáticas y los que no. Yo tuve la fortuna de poder ejercitar el razonamiento cuantitativo desde una edad temprana.

Aunque a Ben también le interesaban la física y las matemáticas, fue mi padre quien más me animó a estudiar ambas cosas. Inmigrante austrohúngaro, a principios de siglo interrumpió sus estudios en la Universidad de Viena para trasladarse a Estados Unidos y reunirse con sus padres, que habían emigrado unos años antes a Nueva York y tenían problemas para salir adelante. El primer trabajo de mi padre fue en un orfanato de Filadelfia, donde aprendió a hablar inglés y a jugar al béisbol. Aunque su adopción de la lengua inglesa fue tardía, la hablaba perfectamente, sin errores gramaticales ni fonéticos. Sólo podía adivinarse que era extranjero precisamente porque nunca cometía errores.

En los años veinte, después de ejercer unos cuantos trabajos, abrió la Arthur Gell-Mann School of Languages, donde enseñaba a otros inmigrantes a hablar un inglés impecable. También daba clases de alemán y contrató profesores de francés, español, italiano y portugués. La escuela tuvo cierto éxito, pero en 1929, el año en que nací yo, las cosas comenzaron a cambiar. No sólo se produjo la quiebra de la bolsa, sino que entró en vigor una severa ley de restricción de la inmigración. El número de alumnos potenciales de mi padre disminuyó por culpa de la nueva legislación y los que había se empobrecieron por culpa de la Depresión. Cuando yo tenía tres años, la escuela tuvo que cerrar y mi padre tuvo que emplearse en un banco para mantenemos, y crecí pensando en los viejos y buenos tiempos que no llegué a conocer.

Mi padre estaba interesado en las matemáticas, la física y la astronomía, y cada día podía pasarse horas encerrado en su estudio absorto en los libros sobre relatividad especial y general y sobre la expansión del universo. Fue él quien despertó mi interés por las matemáticas, que con el tiempo llegarían a apasionarme y admirarme por su coherencia y rigor.

En mi último año de bachillerato, a la hora de rellenar la solicitud de ingreso en Yale, tenía que decidir qué estudios quería cursar. Mi padre, con quien consulté la cuestión, no ocultó su desdén ante mi intención de estudiar arqueología o lingüística, argumentando que me moriría de hambre, y me propuso estudiar ingeniería, a lo que repliqué que, aparte de pasar más hambre todavía, cualquier ingenio que yo diseñase probablemente acabaría desmoronándose (más adelante, como resultado de un test de aptitud, se me recomendó «¡cualquier cosa menos ingeniería!»). Así que, como solución de compromiso, mi padre me propuso estudiar física.

Le dije que mis notas de física habían sido las peores de todo el bachillerato y que era la única asignatura que me había ido mal; que habíamos tenido que memorizar cosas como las siete máquinas simples: la palanca, el torno, el plano inclinado y cosas por el estilo; que habíamos estudiado mecánica, calor, sonido, luz, electricidad y magnetismo, pero sin ninguna conexión entre los temas.

Mi padre pasó entonces de los argumentos económicos a los intelectuales y estéticos. Me aseguró que la física avanzada me resultaría mucho más interesante y satisfactoria que la del bachillerato, y que me apasionarían la relatividad y la mecánica cuántica. Decidí complacerlo a sabiendas de que podría cambiar de carrera cuando llegase a New Haven. Pero una vez allí desaparecieron las ganas de cambiar, y al cabo de poco tiempo ya estaba enganchado y comenzaba a disfrutar de la física teórica. Mi padre tenía razón en lo referente a la relatividad y la mecánica cuántica. A medida que las estudiaba iba comprendiendo que la belleza de la naturaleza se manifestaba tanto en la elegancia de sus principios como en el grito de un colimbo o en las estelas bioluminiscentes que dejan las marsopas en la noche.

Un maravilloso ejemplo de esa simplicidad en los principios de la naturaleza es la ley de la gravedad, y en concreto la teoría de la gravitación formulada en la relatividad general de Einstein (aunque para la mayoría de la gente esta teoría es cualquier cosa menos simple). En el curso de la evolución física del universo, el fenómeno de la gravitación dio origen a la agregación de la materia en galaxias y más tarde en estrellas y planetas, entre ellos nuestra Tierra. Desde el mismo momento de su formación, tales cuerpos ya manifestaban una cierta complejidad, diversidad e individualidad, pero estas propiedades adquirieron un nuevo significado con la aparición de los sistemas complejos adaptativos. En la Tierra este hecho estuvo ligado a los procesos del origen de la vida y la evolución biológica, que han generado la gran diversidad de especies existente. Nuestra propia especie, que al menos en algunos aspectos es la más compleja de las que han evolucionado hasta ahora en este planeta, ha llegado a descubrir gran parte de la simplicidad subyacente, incluyendo la teoría de la gravitación misma.

La investigación en las ciencias de la complejidad, tal como se desarrolla en el Instituto de Santa Fe y en cualquier parte del mundo, no sólo intenta desentrañar el significado de lo simple y lo complejo, sino también las semejanzas y diferencias entre los sistemas complejos adaptativos implicados en procesos tan diversos como el origen de la vida, la evolución biológica, la dinámica de los ecosistemas, el sistema inmunitario de los mamíferos, el aprendizaje y los procesos mentales en los animales (incluido el hombre), la evolución de las sociedades humanas, el comportamiento de los inversores en los mercados financieros y el empleo de programas y/o equipos informáticos diseñados para desarrollar estrategias o hacer predicciones basadas en observaciones previas.

Lo que tienen en común todos estos procesos es la existencia de un sistema complejo adaptativo que adquiere información acerca tanto de su entorno como de la interacción entre el propio sistema y dicho entorno, identificando regularidades, condensándolas en una especie de «esquema» o modelo y actuando en el mundo real sobre la base de dicho esquema. En cada caso hay diversos esquemas en competencia, y los resultados de la acción en el mundo real influyen de modo retroactivo en dicha competencia.

En muchos aspectos, cada uno de nosotros funciona como un sistema complejo adaptativo (de hecho, el término «esquema» se emplea desde hace tiempo en psicología para referirse a una estructura conceptual de la que el ser humano hace uso para comprender un conjunto de datos, para darle sentido).

Imaginemos que estamos en una ciudad extraña a una hora punta de la tarde intentando coger un taxi en una concurrida avenida que parte del centro. Vemos que los taxis pasan de largo sin pararse, muchas veces porque ya están ocupados, y nos percatamos de que en ese caso la luz del techo está apagada. ¡Ajá! Hay que fijarse en los taxis con la luz del techo encendida. Entonces descubrimos que hay taxis que, a pesar de llevar esa luz encendida y no llevar pasajeros, tampoco paran. Hay que modificar el esquema. Pronto nos percatamos de que la luz del techo consta de una parte interna y una externa en donde puede leerse «fuera de servicio». Lo que necesitamos es un taxi que lleve encendida sólo la parte interna. Nuestra nueva idea se confirma cuando a una manzana de distancia vemos dos taxis que, tras dejar a sus pasajeros, encienden únicamente la luz interna del techo. Pero estos taxis son inmediatamente ocupados por otros peatones. Unos cuantos más acaban su carrera a poca distancia, pero también son ocupados enseguida. Aquí nos sentimos impelidos a ampliar nuestra búsqueda de un esquema válido, hasta que observamos que en sentido contrario pasan muchos taxis con sólo la luz interna encendida. Cruzamos la avenida, paramos uno y subimos.

Como ilustración adicional, imaginemos que se nos somete a un experimento psicológico en el que se nos muestra una larga secuencia de imágenes de objetos familiares. Las imágenes representan cosas diversas, y cada una puede aparecer varias veces. Cada cierto tiempo se nos pide que adivinemos qué imágenes van a aparecer. Entonces construimos esquemas mentales de la secuencia, inventando teorías sobre la estructura de ésta basadas en las imágenes que hemos visto antes. Cualquiera de estos esquemas, suplementado con la memoria de las últimas imágenes mostradas, nos permite hacer predicciones. Lo normal es que estas predicciones comiencen siendo erróneas, pero si la secuencia tiene una estructura fácil de captar, la discrepancia entre predicción y observación hará que los esquemas erróneos sean descartados en favor de otros mejores y pronto podremos prever con precisión cuál será la próxima imagen.

Imaginemos ahora un experimento similar ejecutado por un psicólogo sádico que nos muestra una secuencia sin estructura alguna. Probablemente continuaríamos elaborando esquemas fallidos que sólo acertarán de vez en cuando por puro azar. En este caso, los resultados en el mundo real no proporcionan ninguna guía para la elección de otro esquema que no sea «ésta es una secuencia sin ton ni son». Pero a los seres humanos les cuesta aceptar una conclusión así.

Cuando alguien planea una nueva aventura comercial, mejora una receta o aprende un lenguaje, se está comportando como un sistema complejo adaptativo. Cuando uno adiestra un perro, está observando las acciones de un sistema complejo adaptativo y a la vez se está comportando como tal (si ocurre más lo segundo que lo primero, como suele ser el caso, es posible que sea el perro quien esté adiestrándole a uno). Cuando uno invierte en bolsa se convierte, junto con los otros inversores, en un sistema complejo adaptativo que forma parte de una entidad colectiva en evolución a través de los esfuerzos de todos sus componentes para mejorar su posición o, por lo menos, para sobrevivir económicamente. Tales entidades colectivas organizadas, del tipo de una empresa o una tribu, constituyen sistemas complejos adaptativos en sí mismas. La humanidad en conjunto no está aún demasiado bien organizada, pero en un grado considerable ya funciona también como un sistema complejo adaptativo.

El aprendizaje en su sentido habitual no es el único ejemplo de sistema complejo adaptativo. La evolución biológica proporciona muchos otros. Mientras que los seres humanos adquieren conocimiento principalmente a través del uso individual o colectivo de su cerebro, en los otros animales la herencia genética es responsable de una fracción mucho mayor de la información necesaria para la supervivencia; esta información, fruto de millones de años de evolución, subyace en lo que, de modo bastante vago, suele denominarse «instinto». Las mariposas monarca nacidas en diferentes lugares de los Estados Unidos «saben» emigrar hasta las laderas cubiertas de coniferas de los volcanes mejicanos, donde se concentran en gran número para pasar el invierno. Isaac Asimov, el conocido ex bioquímico, divulgador científico y escritor de ciencia ficción, me contó que en cierta ocasión mantuvo un debate público con un físico teórico que negaba que un perro tuviese conocimiento de las leyes del movimiento de Newton. Indignado, Isaac le preguntó si seguiría pensando lo mismo después de ver a un perro atrapando al vuelo un plato de plástico con la boca. Es obvio que la palabra «conocimiento» no tenía el mismo significado para ambos. Para el físico sería el resultado de un aprendizaje en el contexto cultural de la empresa científica humana; para Isaac sería el fruto de la evolución biológica a través de la información inscrita en los genes, suplementada con algo de aprendizaje basado en la experiencia.

También es la evolución biológica la que ha hecho surgir en los organismos la capacidad de aprender, ya sea en los paramecios, los perros o las personas. Asimismo, este proceso ha dado lugar a otras formas de sistema complejo adaptativo. Un ejemplo es el sistema inmunitario de los mamíferos, donde tienen lugar procesos muy similares a los de la evolución biológica, pero a una escala temporal de horas o días en lugar de millones de años. Tales procesos permiten identificar a tiempo los organismos invasores o las células extrañas y producir la oportuna respuesta inmunitaria.

Los sistemas complejos adaptativos muestran una tendencia general a generar otros sistemas de la misma categoría. La evolución biológica, por ejemplo, puede conducir tanto a soluciones «instintivas» de los problemas que debe afrontar un organismo como al desarrollo de una inteligencia suficiente para resolver los mismos problemas mediante el aprendizaje. El diagrama de la página siguiente ilustra las relaciones entre diversos sistemas complejos adaptativos terrestres. Hace unos cuatro mil millones de años, determinadas reacciones químicas que incluían algún mecanismo de reproducción y de transmisión de las variaciones condujeron a la aparición de la primera forma de vida y después a los diversos organismos que constituyen las comunidades ecológicas. Más tarde la vida originó nuevos sistemas complejos adaptativos, como el sistema inmunitario y los procesos de aprendizaje. En los seres humanos el desarrollo de la capacidad para el lenguaje simbólico convirtió el aprendizaje en una actividad cultural elaborada, y dentro de la cultura humana han surgido nuevos sistemas complejos adaptativos: sociedades, organizaciones, la economía o la ciencia, por citar unos cuantos. Ahora que la cultura humana ha creado ordenadores rápidos y poderosos, tenemos la posibilidad de hacer que actúen también como sistemas complejos adaptativos.

En el futuro la cultura humana puede dar lugar a nuevos sistemas complejos adaptativos. Un ejemplo, que ha sido tratado por la literatura de ciencia ficción, me llamó por primera vez la atención cuando, a principios de los cincuenta, el gran físico húngaro-norteamericano Leo Szilard, ya retirado, nos invitó a un colega y a mí a asistir a un congreso internacional sobre control de armas. Mi colega, «Murph» Goldberger (que sería presidente de Caltech y después director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton), replicó que sólo podría asistir a la segunda mitad del congreso; yo por mi parte respondí que sólo podría asistir a la primera mitad. Leo pensó un momento y después nos dijo: «No, no puede ser; vuestras neuronas no están interconectadas».

Es posible que algún día, para bien o para mal, tales interconexiones puedan llevarse a cabo. Un ser humano podría conectarse a un ordenador avanzado directamente (no a través de una consola o de la palabra) y a través de ese ordenador podría conectarse a otras personas. Los pensamientos y emociones podrían compartirse en su totalidad, no del modo selectivo y engañoso que permite el lenguaje. (Según una máxima atribuida a Voltaire, «los hombres… emplean el lenguaje sólo para disimular sus pensamientos».) Mi amiga Shirley Hufstedler dice que estar unidos por cables es algo que no recomendaría a una pareja a punto de casarse. Por mi parte no estoy seguro de que este procedimiento sea recomendable en ningún caso (aunque, si todo fuera bien, quizá podría aliviar algunos de los problemas humanos más intratables). Pero ciertamente crearía una nueva forma de sistema complejo adaptativo, un auténtico conglomerado de seres humanos.

Figura 1. Algunos sistemas complejos adaptativos del planeta Tierra

Los estudiosos de los sistemas complejos adaptativos comienzan a familiarizarse con sus propiedades generales y también con sus peculiaridades. Aunque difieren grandemente en sus características físicas, todos procesan información de algún modo. Este rasgo común es seguramente el mejor punto de partida para explorar su funcionamiento.