Pujol en la tienda que tenía en Lagunillas, cerca de Maracaibo, en Venezuela, hacia finales de los años cincuenta.

En esa época Venezuela era un paraíso en el trópico. La incipiente industria petrolera lo convertía en una excepción en su entorno. Cosmopolita y moderna, Caracas simbolizaba todas las virtudes de este país en expansión. Reunía todas las ventajas de una capital de pequeño tamaño, apenas superaba los quinientos mil habitantes, y todos los encantos de una ciudad bendecida por el clima y el dinero. Todavía no se atisbaba en su urbanismo, cuidado y opulento, el estigma de las desigualdades sociales, los barrios marginales o ningún otro de los defectos del descontrolado desarrollo de una metrópoli. Vivía el esplendor de una edad dorada que se prolongó durante décadas, enaltecida aún más por el contraste con una Europa arrasada y empobrecida. Venezuela supo también compartir y acoger. Recibió a centenares de miles de inmigrantes, atraídos por una prosperidad furtiva en sus países de origen. Muchos de ellos, como Pujol, fueron españoles expulsados por la pobreza o la represión política. Pero pocos llegaron al puerto caraqueño de La Guaira con las facilidades y la fortuna con las que había desembarcado el joven catalán.

En el aspecto político, Venezuela no gozaba de la misma estabilidad. Durante la primera visita de Pujol, a comienzos del verano de 1945, el país estaba gobernado por la dictadura militar del general Isaías Medina Angarita. A su regreso en octubre, se encontró con un Gobierno socialdemócrata presidido por el líder de Acción Democrática, Rómulo Betancourt. Este nuevo Ejecutivo, impuesto por un golpe de Estado que derribó al dictador el 18 de julio de 1945, sólo estaría tres años en el poder. A su llegada a Caracas, Pujol no pudo evitar cierto asombro al comprobar cómo la misma fecha —un 18 de julio— que había marcado el inicio de su etapa clandestina en España, era la misma que ahora fijaba el calendario político de su nueva andadura en Venezuela.

Su primera residencia en la capital fue una lujosa mansión: la quinta Los Geranios, situada en la avenida de Bolivia. Allí se instaló Pujol junto a su mujer, Araceli, sus hijos Juan y Jorge, su cuñado Salvador, la esposa de éste y sus dos hijos. Durante un tiempo, también vivió con ellos Mercedes, la madre de Juan. El antiguo espía desplegó su faceta más abandonada (la de padre), descubrió otra (la de hombre casero y familiar) e intentó triunfar en una tercera (la de emprendedor). Su primera actividad empresarial conocida fue un negocio de maderas, pero no fue ésta la que llamó la atención de la Embajada de España en Caracas, ni la que motivó la investigación abierta por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid.

El 14 de diciembre de 1945, J. R. de Cortázar, el encargado de negocios de la legación diplomática española, desayunaba como cada día leyendo la prensa local. No reparó en ningún titular llamativo hasta que vio el diario El Universal. En portada y a cuatro columnas titulaba: «Una famosa colección de arte pictórico será exhibida en Caracas». La noticia no pasó desapercibida para el funcionario. La colección la integraban cincuenta obras de arte de inestimable valor de las escuelas clásicas francesa, italiana, española y flamenca. Incluía varias obras de Goya, Ribera, el Greco, Velázquez y Rubens. De Goya aportaba el retrato que el pintor aragonés hizo de Gasparini, el artista italiano que había decorado el Palacio Real de Madrid. De Velázquez figuraban dos lienzos: Un caballero con traje negro y el Retrato de Felipe IV, siendo esta pieza la más cotizada de la colección, con un valor próximo a los 200000 dólares. También contaba entre sus más preciados cuadros con una obra de el Greco, que el periódico denomina Una señorita orando. El valor total de la colección ascendía a unas 200000 libras esterlinas[1].

Cortázar se sorprendió de la procedencia de los cuadros, Londres, y de la persona que decía ser su propietario, un ciudadano español residente en Venezuela del que nunca había tenido referencias: Juan Pujol García. Repasó una y otra vez el contenido de la entrevista, subrayó los nombres de los pintores españoles y anotó en una hoja los párrafos que consideraba más importantes del artículo. De éste se deducía que los cuadros se hallaban en el Reino Unido y que en Venezuela sólo existía un catálogo con las fotografías de cada una de las obras. El objetivo era vender la colección al Gobierno venezolano y crear en Caracas la más importante pinacoteca de América Latina. Inmediatamente, con un celo administrativo que no admitía demoras, Cortázar buscó entre los expedientes del consulado hasta dar con el de Juan Pujol. Al día siguiente, 15 de diciembre, remitió un despacho urgente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid en el que expresaba sus dudas sobre el origen de las obras y solicitaba que se abriera una investigación al respecto:

Excmo. Señor:

Tengo la honra de elevar a manos de Vuecencia un recorte de prensa en el que se da cuenta de la llegada a esta capital del español Juan Pujol, quien procedente de Londres y con pasaporte expedido por nuestra representación en la capital inglesa número 31, de fecha 19 de agosto de 1944, se propone abrir una exposición de arte pictórico próximamente.

Entre los cuadros que se habla de exhibir se encuentran las firmas más ilustres de la escuela española: Greco, Velázquez y Goya, y no ha faltado la suposición de que algunos cuadros de la colección del señor Pujol procedan del tesoro artístico español sacado de España durante la Guerra Civil, y aunque no se conoce todavía el catálogo de la proyectada exposición, me apresuro a poner el hecho en conocimiento de Vuecencia para su oportuna información. Caso de obtener más detalles los comunicaré asimismo a V. E.

El señor Pujol se ha presentado en esta Chancillería Consular y tiene todos sus documentos en regla[2].

A partir de la recepción de este telegrama, el expediente sobre Pujol fue catalogado como confidencial y considerado de suma importancia. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, se movilizó durante meses a numerosos departamentos para aclarar quién era la persona citada y cuál podía ser la procedencia de las obras descritas. Sin que Pujol siquiera lo sospechara, la administración española rastreó su presencia por todos los lugares en los que había constancia de su paso. Los consulados de Lisboa y Londres enviaron amplios informes sobre la actividad conocida que Pujol desarrolló en ambos países, sin que en ellos se reflejara la más mínima mención sobre la auténtica misión que le había conducido hasta allí. El consulado español de Lisboa notificó que Juan Pujol García se había registrado en 1941 como escritor, residente en la avenida Duque de Doulé, 91. También adjuntaba las solicitudes que tanto él como su mujer habían presentado para poder viajar a Brasil. El informe enviado por el consulado en Londres se limitaba a dejar constancia del pasaporte expedido a su nombre el 19 de agosto de 1944, pero poco más aportaba sobre la realidad de su estancia en la capital británica:

Respecto a sus actividades durante el tiempo de su permanencia en esta capital, sólo se sabe que vivió, primero, en el n.° 55, Elliott Road, N.W.4, y después, en el hotel Chatley Court, 9 Belsize Grove, N.W.3 con dos hijos menores y con su mujer Araceli González González, quien también llenó una hoja por triplicado, de la que acompaño dos ejemplares (anejo n.° 4). No tuvo aquí relaciones con otros compatriotas. La conducta que observó no despertó sospecha alguna sobre su dudosa honorabilidad. Y, desde luego, no aparece (sic) que haya tenido en Londres cuadros ni colección artística de ninguna clase.

De toda la información que llegó hasta los despachos del Ministerio de Asuntos Exteriores, la más completa procedía de los archivos policiales. La Dirección General de Seguridad recurrió a la Comisaría General Político-Social para elaborar un perfil actualizado tanto de Pujol como de Araceli. Se buscó en los archivos públicos y se interrogó a varias personas. El resultado fue un folio y medio que contenía algún error, como la certeza con la que confirma que ambos estuvieron en Brasil. Pero también contenía otros datos relevantes, en particular sobre los problemas legales relacionados con dos conocidos suyos, Teresa Melero y el duque de la Torre, en la época en que Pujol trabajó en el hotel Majestic. El escrito de la Dirección General de Seguridad llegó al Ministerio de Asuntos Exteriores el 23 de julio de 1946:

Me es grato comunicarle que en el Archivo Central de esta Dirección y en diligencias instruidas por la Comisaría del distrito de Buenavista de esta capital, en 19 de febrero de 1940, motivadas por denuncia de don José García, contra doña Teresa Melero, figura un tal Juan Pujol García, sin más datos de filiación, como arrendatario del hotel Majestic, y en 26 de marzo del año actual, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, en sumario por estafa a doña Teresa Melero, interesó el paradero del duque de la Torre de Santo Domingo, y de don Juan Pujol García, sin más datos, los cuales estuvieron hospedados en el hotel Majestic, de la calle de Alcalá número 42[3].

La Comisaría de Lugo comunica que don Juan Pujol García y su esposa Doña Araceli González González, carecen de antecedentes en la misma, habiéndose informado, que contrajeron matrimonio en 1941, emprendiendo viaje a Portugal y de allí al Brasil, y posteriormente a Londres, en donde permanecieron unos cuatro años. El 1.º de mayo de 1945, regresó a España la Araceli González, en compañía de dos hijos, y un mes más tarde su marido, permaneciendo en Lugo unos días con sus familiares. En Lugo el referido señor Pujol tan sólo ha estado dos veces y muy pocos días, al que incluso no le conocen algunos familiares de su esposa, ignorándose la vida de ambos, si bien la Araceli manifestaba que tenía mucho dinero, y que en Venezuela su marido ganaba cuanto quería en los pozos petrolíferos.

La Jefatura Superior de Policía de Granada informa que durante la permanencia del Sr. Pujol en dicha capital, en los años 1934 y 1935, observó una conducta intachable, tanto moral como pública y privada. En el aspecto político y social, se sabe que era de ideología tradicionalista, habiéndose dedicado durante ese tiempo a la compra venta de aves de corral, sin que se le conocieran otras actividades.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, el Hermano Superior de la Comunidad de San Juan de Dios, afirma conocer al Sr. Pujol y a su familia, y si bien aquél es un joven de carácter aventurero y metido en negocios, observa buena conducta moral y religiosa, considerándole por lo tanto como buena persona. Que tiene entendido que el señor Pujol se halla desde hace algún tiempo en Venezuela, en donde al parecer tiene negocios, y que la esposa del mismo que goza de buena posición económica, reside actualmente en Madrid en unión de varios hijos del matrimonio.

Asimismo, informa la citada Jefatura, que una vez terminada la guerra de liberación el repetido señor Pujol, y licenciado que fue del Ejército Nacional, en el que prestó sus servicios como oficial, vivió con su madre en dicha capital, sin dedicarse durante algún tiempo a ocupación alguna. Posteriormente solicitó y obtuvo pasaporte para trasladarse a Portugal, en donde se dedicó, según manifiesta su familia, a trabajar como comisionista de automóviles y maquinaria agrícola, marchando desde Portugal a Venezuela, para dedicarse a negocios de representaciones varias, de donde a España hasta 1945 (sic) en que nuevamente marchó a Caracas (Venezuela), en donde continúa.

Unos meses después, en octubre de 1946, la Dirección General de Seguridad envió un segundo informe a propósito de una visita de Araceli y su hermano a Lugo. Escrito en el mismo tono peyorativo, este informe demuestra el seguimiento del que eran objeto los integrantes de la familia Pujol en España, además de confirmar el regreso temporal de Araceli un año después de haberse establecido en Venezuela. El escrito está fechado por la Dirección General de Seguridad el 18 de octubre de 1946 y fue remitido a la legación española en Caracas el día 31 de ese mismo mes:

Desde hace unos días se encuentra en esa capital [Lugo] la esposa de don Juan Pujol García, doña Araceli González González, de 31 años, hija de Salvador y de Margarita, natural de Santa María Magdalena de Coeses [Lugo]. Esta señora está llamando extraordinariamente la atención, por sus extravagancias y el género de vida que lleva. Frecuenta las sociedades de recreo, procurando alternar con lo más selecto, viste elegantemente y adopta gestos para atraerse las miradas de cuantas personas estén a su lado. Parece ser que la doña Araceli dice venir de Venezuela, acompañándose de su hermano don Salvador, Capitán de Tropas de Aviación en situación de supernumerario, el que también dice regresar de aquel país. Ambos hermanos disponen de un espléndido automóvil, matriculado en el extranjero, ignorándose si es o no de su propiedad, siendo un tanto misteriosa la vida de la tan repetida doña Araceli, toda vez que su marido no aparece por ninguna parte, y ella asiste a cuantas fiestas se celebran en las Sociedades, por coincidir con las patronales.

En noviembre de 1946 la Dirección General del Ministerio de Educación Nacional solicitó una información detallada de la colección de obras, con el objeto de determinar su origen y autenticidad. Días después, el encargado de negocios en Caracas, J. R. de Cortázar, mandó un nuevo despacho a Madrid en el que confirmaba que Juan Pujol no era el propietario de la misma, sino simplemente un intermediario, y que la colección original era propiedad de una o varias personas residentes en Londres. Este asunto siguió motivando un intenso cruce de comunicaciones entre Madrid y Caracas hasta los primeros meses de 1947. La información disponible en el Ministerio de Asuntos Exteriores no aclara la resolución final de este caso. Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional llegó a la conclusión de que las obras no pertenecían al Estado español, por lo que es posible que el interés decreciera y se diera por concluida la investigación ese mismo año, toda vez que se comprobó que los intentos de venta de la colección al Gobierno venezolano también habían fracasado.

Juan Pujol no menciona este episodio en sus memorias ni hay ninguna otra fuente documental al respecto. Es posible especular con que los cuadros fueran propiedad de Tomás Harris y que Pujol intentara venderlos en su nombre en Latinoamérica. Uno de los hijos de Salvador, Fernando González Vila[4], entonces un niño que residía en Caracas junto a la familia Pujol, ha confirmado al autor que Tomás Harris visitó al menos en dos ocasiones a Juan Pujol en la capital venezolana. Este hecho podría respaldar la tesis de la colaboración entre ambos en la venta de los cuadros. Hay otro testimonio que también corrobora esta versión, el de Desmond Bristow, aunque conviene aceptarlo con cautela, dada la animadversión que entonces sentía hacia su antiguo colaborador español. Según Bristow, Pujol y Harris se embarcaron en una operación a gran escala de falsificación de obras de arte con la colaboración desde Londres de Anthony Blunt. Su fuente de información fue la propia Araceli González, con quien el matrimonio Bristow mantuvo una estrecha amistad años después, tras separarse de su marido y regresar a España.

Me han dicho que Tommy consiguió persuadir a Blunt para que autentificara cuadros falsos, en relación con algo que nos contó Araceli, durante una conversación que tuvimos en 1986. Nos dijo que poco después de la guerra, Juan y Tommy iniciaron un tráfico de pinturas falsas en Caracas, pero poco después de que vendieran una serie de cuadros, la estafa fue denunciada por un experto en arte local, quien descubrió algunos cuadros falsos en una famosa colección. De modo que, al parecer, Blunt fue persuadido por Tommy para autentificar los cuadros falsos. Mi pregunta es si fue por dinero o quizás en calidad de colega de un agente soviético[5].

Bristow fue incluso más allá en sus especulaciones. En un párrafo posterior extendió nuevas dudas sobre ambos y sobre los posibles vínculos de Harris con el espionaje soviético, hasta llegar a la conclusión de que la colaboración entre Pujol y Harris excedió en mucho a la mera relación profesional que mantuvieron en el MI5: «Definitivamente, creo haber descubierto un aspecto conspirativo en la relación Pujol-Harris durante la guerra»[6]. No hay ningún otro dato objetivo que avale la opinión de Bristow excepto su propio testimonio, si bien es cierto que la fallida venta de la colección de pintura española representa uno de los aspectos más desconocidos y enigmáticos de la biografía de Juan Pujol.

En 1947 decidió abandonar Caracas y buscar fortuna como hacendado en otra zona del país. Con el dinero que aún tenía, compró una amplia propiedad agrícola en la ciudad de Valencia, a unas tres horas de la capital. Su pasado de modesto técnico avícola se vio superado por su nueva faceta de importante empresario rural. Pujol modernizó la hacienda, construyó una pequeña represa para mejorar el sistema de riego, adquirió maquinaria nueva y estableció unas condiciones de trabajo bastante más dignas que las habituales en otras explotaciones agrarias. Todo ello no le evitó ser una de las víctimas de la oleada de agitación social que recorrió Venezuela en 1948 y que castigó con especial ensañamiento las propiedades rurales más pudientes. La hacienda de Pujol en Valencia fue asaltada y casi totalmente destruida. No tuvo más remedio que liquidar la finca y anular todas las aspiraciones depositadas en ella. En poco más de un año, los terrenos en los que había invertido más de 100000 bolívares los vendió por menos de 25000. Pujol, su mujer y sus tres hijos abandonaron Valencia y regresaron a Caracas sin un proyecto concreto de futuro.

Inmerso en este ingrato descenso al periodo más aciago de su vida, su matrimonio se rompió definitivamente. Araceli y sus tres hijos[7] regresaron a Madrid, mientras que Pujol permaneció en Venezuela. La tensión contenida durante su estancia en Londres y el deseo de Araceli de regresar a España estallaron en una ruptura dolorosa, que se convirtió en un abismo infranqueable para ambos durante cuarenta años. En un principio, Pujol siguió manteniendo correspondencia con sus hijos, pero pasado un tiempo cesó toda comunicación. Araceli pasó a formar parte de un pasado que Pujol destinó al olvido. Su relación sólo recobró cierta normalidad poco antes de la muerte de éste, cuando regresó a España en 1984 y se reencontró con sus hijos tras casi medio siglo de ausencia.

En 1948 el MI6 se puso en contacto de nuevo con Pujol para retomar la asignatura pendiente desde la finalización de la guerra: su posible infiltración tras el telón de acero. El servicio de inteligencia británico ordenó a Desmond Bristow, desde 1947 responsable de la antena local del MI6 en España, que localizara a Garbo. A Bristow, una de las pocas personas que conocía su paradero en Venezuela, no le costó mucho trabajo dar con él. Le indicó que debía introducirse en la única colonia de emigrantes del Este de Europa con cierta presencia en Venezuela: la checa. El objetivo era ganarse su confianza y establecer contactos, para después trasladarse a París e introducirse en la organización subversiva soviética Jugernaut, que entonces operaba en Francia[8]. Bristow comunicó también el contenido del plan a Tomás Harris. La respuesta inicial de ambos fue positiva. Para concretar los detalles del plan, Bristow y Pujol fijaron una reunión en Madrid. Por su parte, Harris viajó a Londres a debatir su contenido con Kim Philby, en ese momento al frente de la sección del MI6 encargada del espionaje soviético.

Según Bristow, tras este encuentro el pintor hispano-inglés modificó su actitud y expresó sus reparos a colaborar. Cuando Pujol viajó a España, Harris arregló un encuentro con él en Mallorca, antes de su cita con Bristow. Nunca se supo qué argumentos empleó, pero la disposición de Pujol tampoco fue la misma tras verle. Esta cadena de conversaciones paralelas desactivó el plan original antes de ser aprobado. Cuando Pujol acudió a Madrid, ya sabía que su respuesta sería una negativa firme. Desmond Bristow le expuso su idea, juntos analizaron los pormenores durante varios días, pero finalmente rehusó participar. Más tarde llegaron instrucciones de Londres de anular el proyecto y cancelar el contacto con el agente español. Conocidos posteriormente los vínculos de Philby con el KGB, Bristow no tuvo la menor duda de que su amigo había dinamitado esta iniciativa en interés propio y del espionaje soviético.

Meses después, otra carta procedente de España le hizo comprobar la vulnerabilidad de su refugio venezolano. Pujol, que había convertido la discreción en una máxima y su anonimato en una prioridad, revivió los temores olvidados al leer su contenido. Le escribía su cuñado Ramón González con noticias preocupantes. El 2 de mayo de 1948 había recibido en Lugo un mensaje de Federico. Se identificó como la persona que ingresaba el dinero de Juan Pujol en su cuenta del Banco Pastor. Quería contactar con su antiguo colaborador. No explicó los motivos, pero sí añadió que en su última entrevista con él Pujol se había ofrecido a ayudarle. Esta carta activó su faceta desterrada de espía. El apacible ciudadano residente en Caracas recobró su identidad más oculta, como si la mera mención del nombre de Federico hiciera cobrar vida al de Garbo. Y Garbo, como hizo durante la Segunda Guerra Mundial, no dio un paso sin consultar antes al MI5. El 23 de junio Pujol envió una carta a Tomás Harris, que estaba en Mallorca, relatando la sorprendente reaparición de Knappe. A través de Harris, el MI5 le indicó que era muy probable que la petición sólo buscara dinero o ayuda para salir de España. En cualquier caso, le autorizó a reanudar el contacto. Así lo hizo, pero esta vez no hubo respuesta. Federico enmudeció indefinidamente y Pujol jamás volvió a tener noticias directas de él. Este suceso se reflejó en el expediente sobre Knappe en los archivos del MI5 como su última anotación. También para el servicio británico, el supervisor de Garbo ya sólo era historia[9].

Alertado por la efímera amenaza de Knappe, Pujol quiso borrar su rastro y eliminar cualquier posibilidad de ser localizado. Sus recientes contactos con el MI5 y el MI6 fueron su última relación conocida con el espionaje británico. Garbo desapareció por voluntad del propio Pujol, quien pidió a Harris que extendiera entre quienes le habían conocido, o quisieran averiguar su paradero, la noticia de que había muerto. Éste hizo circular el rumor de su fallecimiento en Angola en 1949 a causa de la malaria[10]. Otras versiones posteriores atribuyeron su muerte al paludismo o a la picadura de una serpiente venenosa. El embajador inglés en Madrid llegó a comunicar a Araceli la muerte de su marido en la selva de Mozambique[11]. No obstante, ella sabía que la versión no era cierta y que su esposo seguía vivo en Venezuela. De hecho, en 1957 volvió a ponerse en contacto con él para tramitar su divorcio. Tampoco lo aceptó el MI5, que respetó la confidencialidad exigida por Pujol a pesar de que posiblemente siempre conoció su auténtico paradero. El rumor sí caló entre numerosos historiadores y periodistas, muchos de ellos convencidos durante años de que Garbo había fallecido.

Pujol y Harris no volvieron a verse. El bulo de su muerte fue el último favor tributado por quien Pujol consideró siempre el mejor de sus amigos. Durante su última reunión en Camp de Mar, para tratar el asunto Bristow, su mentor le confesó que había redactado para el MI5 un informe completo sobre sus actividades, y que había reservado una copia para entregársela personalmente en caso de que algún día quisiera escribir sus memorias. Nunca llegó a ver ese ejemplar. El Gobierno británico no autorizó su publicación hasta medio siglo más tarde, en 1999. Hoy, el informe de Harris, editado como libro con una foto de Pujol en la portada, preside el anaquel central de la librería del Public Record Office en Londres. Incluso treinta y cinco años después de su muerte, el legado póstumo de Harris sigue siendo la contribución más valiosa al reconocimiento de la labor de Garbo durante la Segunda Guerra Mundial.

Separado de su familia y desvinculado del pasado, Pujol reemprendió a los 36 años su vida desde cero. Pronto conoció a la que sería su segunda mujer, Carmen Cilia Álvarez, una criolla trigueña descendiente de canarios, casi veinte años menor que él. Su aspecto corpulento y su genio eran el contrapunto al carácter tranquilo y el físico menudo del catalán. Con ella tendría tres hijos y se casaría en Méjico en 1959. Unos meses después de conocerse, se trasladaron a Maracaibo, donde Pujol adquirió un puesto de venta de prensa. Pero el negocio se quedó pequeño ante las expectativas de riqueza generadas por el oro negro y consiguió un empleo como profesor de idiomas en la refinería de San Lorenzo, propiedad de la multinacional petrolera angloholandesa Shell. El nuevo empleado se instaló primero en Bachaquero y luego en Lagunillas. Impartía lecciones de español a los directivos extranjeros de la petrolera y también daba clases de inglés a los empleados venezolanos. Con el dinero obtenido alquiló una tienda de recuerdos dentro del lujoso hotel Lagunillas, un modesto pero repleto comercio donde igual podía encontrarse prensa extranjera y nacional que cerámica andina. Carmen Cilia se encargaba de atender La Casa del Regalo, mientras Juan seguía con sus clases de inglés y español.

En 1953 nació su primera hija, María Elena, fallecida trágicamente con tan sólo veintidós años. Un año después, en 1954, nació su primer hijo varón, Carlos Miguel, quien heredó de su padre su mirada con un punto de malicia y su sentido del humor. Fueron los mejores años en el periplo venezolano de Pujol. Cultivó muchas amistades, lució con popularidad y éxito su don de gentes, y explotó su carácter más diplomático y afable hasta convertirse en una persona bastante conocida entre el personal de la Shell. Su participación en política fue nula. El país estaba gobernado entonces por la dictadura de Pérez Jiménez —«parecía que las dictaduras me perseguían», llegó a anotar en su manuscrito—, pero no tuvo mayor implicación a favor o en contra que sus tertulias entre amigos y sus opiniones personales. Le gustaba definirse como apolítico, un escepticismo que aplicaba tanto a los partidos como a sus dirigentes. Sí fue mucho mayor su compromiso con la ortodoxia católica. Los Pujol eran asiduos visitantes de la iglesia local, donde acudían puntualmente al servicio religioso, y unos comprometidos miembros de Caritas. Cada domingo por la tarde se dedicaban a repartir alimentos entre las familias más pobres de la región. Siempre fue fiel a sus ideas religiosas, hasta la desgraciada muerte de su hija en 1975. Desde entonces, rechazó sus creencias y militó en el agnosticismo. Él mismo confesó en una entrevista que «no soy muy católico, más bien nada»[12].

Pujol en la tienda que tenía en Lagunillas, cerca de Maracaibo, en Venezuela, hacia finales de los años cincuenta.

En esa época todavía albergaba la esperanza de regresar a España. Lo demuestra el hecho de que sus hijos tuvieran que duplicar sus horas de clase para aprobar tanto el plan de estudios venezolano como el español. Nunca cumplió su deseo. Supo con los años que le ataban más lazos personales a Venezuela que a su país de origen, pero siempre conservó las costumbres adquiridas durante su juventud. Algunas tan sencillas como terminar sus comidas con una copa de anís, disfrutando de la sobremesa y poniendo en práctica sus dotes de gran conversador, que sin duda tenía, o bien jugando a la canasta, un juego de naipes aprendido de su padre. Poseía otras dos aficiones, éstas heredadas de su hermano Joaquín: la fotografía y la filatelia. Era también un gran lector, interesado sobre todo por los libros de historia. Sus escritos personales están plagados de personajes y fechas históricos, especialmente sobre la Guerra Civil; también de citas famosas que le gustaba memorizar y con las que solía reforzar sus argumentos o cerrar elegantemente una conversación.

A finales de los años cincuenta Araceli se puso en contacto con su todavía marido para solicitarle el divorcio. Desde su regreso a Madrid, diez años antes, había prosperado sorteando las dificultades inherentes a su condición de madre separada en la España de entonces. Adquirió una casa en el número 4 de la calle Hermanos Bécquer, casualmente a unos metros de las residencias particulares de los embajadores de Alemania y el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Tanto Harris como la familia de Pujol ayudaron económicamente a Araceli a comprar este inmueble, en una de las zonas más lujosas de Madrid. Pero su situación económica no era holgada. Durante un tiempo alquiló varias habitaciones para sufragar gastos y empezó a buscar trabajo. Lo encontró en una tienda de artesanía situada en la calle Floridablanca, muy próxima al Congreso de los Diputados. El local era propiedad de un norteamericano de origen judío natural de Ohio: Eduardo Kreisler.

Kreisler era un apuesto hombre de negocios tentado en su juventud por el cine, en el que había debutado como doble de Rodolfo Valentino. Llegó a España en 1954 en viaje de turismo, pero quedó tan fascinado por el país que nunca regresó a Estados Unidos. Aprovechando sus relaciones en Norteamérica fue contratado por un grupo de empresarios españoles para promocionar la artesanía autóctona. Con este propósito abrió la galería de la calle Floridablanca, y allí se cruzaron los caminos de ambos. Araceli entró a trabajar como secretaria e intérprete, aunque poco después su relación con Kreisler derivó de lo profesional a lo personal. Decididos a contraer matrimonio en un país en el que el divorcio estaba prohibido, Araceli inició los trámites de su separación en Gibraltar y envió los documentos necesarios a Pujol en Venezuela. Éste los firmó y los envió a España. Araceli González y Eduardo Kreisler se casaron en Gibraltar en 1958.

Kreisler trasladó su negocio a la calle Barquillo, casi lindando con la antigua fábrica de los Knappe, y cambió la artesanía por las grandes firmas de la pintura española. A mediados de la década de los sesenta, abrió una de las primeras galerías de arte de Madrid, en la calle Serrano, y posteriormente otra en la calle Hermosilla, la misma que hoy todavía ostenta su nombre y que es regentada por Juan, el hijo mayor de Araceli y Juan Pujol. Kreisler fue siempre una persona bien relacionada y de excelentes conexiones con el Gobierno español y la Embajada de Estados Unidos. Entre los amigos del matrimonio Kreisler figuraba Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo. Ésta y otras relaciones privilegiadas le situaron como uno de los miembros más influyentes de la colonia norteamericana en Madrid, incluso como un informador o consejero al que la Embajada de Estados Unidos acudía con cierta frecuencia cuando necesitaba su asesoramiento. Su mediación fue requerida en numerosas cuestiones, algunas de ellas de gran trascendencia. Tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Kreisler, en colaboración con Araceli, organizó una reunión en un lujoso hotel madrileño entre los dos representantes de la derecha española: la moderada, liderada por Manuel Fraga, y la radical, que representaba el notario Blas Piñar. En la incipiente democracia, el objetivo fracasado de este encuentro fue conciliar ambas corrientes y reconducir a la derecha española más reaccionaria hacia el cauce democrático[13].

En los años sesenta, Pujol amplió el círculo de sus amistades entre los exiliados políticos españoles. La colonia española en Venezuela era muy amplia, integrada en parte por exiliados que habían huido de la dictadura franquista tras la Guerra Civil o en años posteriores. Su centro habitual de reunión era la Casa de España de Caracas, una sede a la que llamaban irónicamente «la antiembajada», porque en ella se daban cita todos los enemigos del régimen de Franco. El grupo mejor organizado lo constituía Libertad para España, una asociación que no tenía vínculos con ningún partido político concreto, aunque muchos de sus integrantes eran simpatizantes del Partido Comunista. Su objetivo era recaudar fondos con los que ayudar a las familias de los presos políticos encarcelados en España. Su presidente era Eduardo Ortega y Gasset, fiscal general durante la Segunda República española y hermano del filósofo José Ortega y Gasset. Otros miembros ilustres fueron Justino Azcárate, ministro durante la Segunda República, el pintor Felipe Vallejo, el escritor Antonio Aparicio, comisario político de la unidad militar en la que luchó el poeta Miguel Hernández, de quien fue gran amigo, y el periodista José Antonio Rial, tío del escritor Vázquez Figueroa.

Libertad para España empezó a operar a principios de los años sesenta, una vez derrocada la dictadura de Pérez Jiménez y durante la nueva presidencia del social-demócrata Rómulo Betancourt. La relación de Pujol con esta asociación ha sido confirmada al autor por varios de sus miembros, quienes le recuerdan como discreto y reservado, que pagaba sus cuotas y asistía periódicamente a las reuniones, algunas de ellas en casa del pintor Felipe Vallejo. Todos eran ajenos al pasado de Pujol como espía, del que nunca hizo el más mínimo comentario. Tampoco le identificaron con una posición política clara, aunque algunos de sus compañeros creyeron erróneamente ver en él un simpatizante del anarquismo. Lo cierto es que Pujol mantuvo en secreto estos contactos fuera de la asociación y ni siquiera su familia estuvo al corriente de ellos[14].

En 1963, hastiado de su trabajo cotidiano en la Shell, cedió a los instintos nómadas que le dictaba su espíritu aventurero y emprendió un nuevo salto a lo desconocido. Tras un largo viaje a España, el primero que efectuó en quince años, volvió a Venezuela dispuesto a poner en marcha un proyecto en el que llevaba tiempo pensando: construir un hotel en Choroní. Con los 20000 dólares que había ahorrado en su etapa como profesor de la Shell, fijó su nueva residencia en este pequeño enclave caribeño, del que era natural su mujer, Carmen Cilia.

Camuflado entre la selva y el mar Caribe, este rincón de la costa venezolana todavía conserva la autenticidad de los lugares vírgenes y el encanto de los paraísos ocultos. Creado hace tres siglos por los hacendados de las plantaciones de cacao y café, Choroní mantiene casi inalterable su arquitectura colonial y criolla. Junto a él, lindando con la playa, los esclavos que trabajaban en las plantaciones construyeron Puerto Colombia. Hoy, ambos asentamientos conforman un conjunto único de casas bajas de vivos colores, con un atractivo turístico que Pujol tuvo la habilidad de anticipar. Alquiló, con derecho a compra, una casa próxima al malecón y, tras numerosos arreglos, la transformó en un sencillo pero acogedor hotel de nombre catalán: Marisel (Maricielo). En la finca adyacente habilitó un cine, el primero de Choroní, con asientos de mimbre y bancos de madera, a tres y dos bolívares la entrada. Adquirió dos pesados y caros proyectores que aún se conservan como reliquias decorativas y compró una camioneta con la que transportar a los turistas desde Caracas.

Sin embargo, este proyecto fue un nuevo fracaso empresarial. A pesar de sus atractivos, Choroní no podía competir con otros lugares de la costa, debido a sus pésimas comunicaciones. Su único acceso era una angosta pista de tierra que atravesaba serpenteando entre curvas el parque montañoso y selvático de Harry Pittier, un camino intransitable en la temporada de lluvias y polvoriento en la época seca. Durante dos años, Pujol intentó mantener a flote el negocio, pero finalmente tuvo que cerrar, desbordado por las deudas y las pérdidas económicas. Volvió muchas veces a Choroní, pero no vivió lo suficiente para ver cómo su hijo Carlos Miguel hizo realidad en 1996 el sueño en el que él había fracasado treinta años antes.

Entre Playa Grande y el malecón, Pujol solía dar paseos interminables. Se sentaba a contemplar el mar y a conversar con alguno de los numerosos amigos que tuvo entre los apenas mil habitantes de Choroní, como Julio César Rojas, un antiguo tipógrafo del periódico Ultimas Noticias, el canario Adriano Alfonso Pérez, conocido como «España», o Dámaso Rodríguez, un vendedor de helados de cola y guarapo. Muchos otros aún le recuerdan como alguien amable, para quien siempre reservan una palabra cariñosa y una sonrisa burlona al referirse a su actividad como espía; la misma que en vida de él desconocieron y que hoy recorre la villa como un rumor persistente que de vez en cuando resurge, a preguntas de algún visitante curioso. También hay quien recuerda el gesto de Pujol de ofrecerse diariamente a dar clases gratuitas a los más pequeños a la salida del colegio, o quien recalca la obstinación con la que se negó a conocer a su único competidor en el municipio como empresario hostelero, un emigrante alemán. Extrañados por su actitud, sus familiares descubrieron años después que esa negativa era la expresión de uno de sus temores más arraigados: el miedo a ser descubierto.

Su iniciativa, fracasada entonces, abrió el camino al próspero negocio turístico de Choroní, hasta convertirlo en la actualidad en lugar de culto entre los parajes idílicos de Venezuela. Hoy existen más de cincuenta posadas en el municipio. En una de ellas un reclamo publicitario a la entrada reivindica que allí estuvo «el mayor espía de la historia». El hotel construido por Pujol se mantiene tal y como él lo acondicionó en 1964. Su nombre cambió, aunque conserva su origen catalán; ya no se llama Marisel, sino Costa Brava. En él se pueden contemplar los dos proyectores que compró para pasar películas en sesiones dobles durante las noches tranquilas y calurosas de Choroní.

Desilusionados y arruinados, el matrimonio y sus tres hijos (el más pequeño, Juan Carlos, nació en 1965) iniciaron un nuevo peregrinaje a Maracaibo, a finales del verano de 1966. Sin suficiente dinero para alquilar una vivienda, Carmen Cilia y los tres hijos se quedaron a vivir en casa de un familiar, mientras Juan volvió a la tienda de Lagunillas, donde trabajaba, comía y dormía.

Hasta 1968 la familia no se reunió de nuevo, cuando la situación económica era algo más desahogada y pudieron alquilar un modesto apartamento frente al comercio.

En la década de los setenta varios hechos le inquietaron. En 1971, el periodista venezolano Julio Navarro publicó en La Gaceta Económica un extenso artículo en el que, citando un informe secreto al que había tenido acceso, mencionaba a un espía español residente en Venezuela cuya labor durante la Segunda Guerra Mundial había sido decisiva para la victoria aliada. Cuando Pujol conoció la existencia de este artículo, todos sus temores recobraron fuerza. Creyó que el anonimato que tan celosamente había guardado durante décadas estaba a punto de terminar, de la forma más pública y notoria: por medio de un diario de difusión nacional que, a cinco columnas y con un gran alarde tipográfico, titulaba: «El espía venezolano que engañó a Hitler». El artículo acertaba en lo esencial, pero la identidad del agente que supuestamente había sido descubierto era errónea. Sin duda, se refería a Garbo, pero le identificaba con el apodo en clave de Cato y el nombre de Jorge Antonio Pujol. Nadie consiguió establecer ninguna relación entre este ficticio espía y el auténtico Juan Pujol, impasible tras el mostrador de su tienda ante la polémica que levantó el artículo y la investigación posterior sobre el paradero del presunto espía antinazi.

Cuando los ecos de esta búsqueda se silenciaron, otro sorprendente acontecimiento conmovió su intimidad. Una mañana de 1973, una funcionaria de la Embajada británica le citó en Caracas para anunciarle que su Gobierno iba a desclasificar algunos documentos oficiales en los que había cierta información sobre él. Pujol asintió con agradecimiento ante el gesto, pero no pudo evitar la sorpresa al saber no sólo que su identidad podría ser desvelada, sino que la Embajada conocía a la perfección, seguramente desde el principio de su estancia en Venezuela, todos los detalles de su vida en aquel país.

Juan Pujol García en 1984 con Carmen Cilia, su esposa venezolana.

Pero eran otros problemas, relacionados con su salud, los que empezaron a dominar las preocupaciones de Pujol. En septiembre de 1977 una repentina angina de pecho le situó al borde de la muerte. Los médicos del hospital San Bernardino de Caracas le diagnosticaron cuatro arterias coronarias obstruidas. Su hijo Carlos Miguel reunió apresuradamente el dinero necesario y trasladó a su padre a Houston (EE UU), donde, en una operación a vida o muerte, le instalaron cuatro by-pass.

Esta lesión no limitó demasiado sus tranquilos hábitos de vida, reducidos a su tienda en Lagunillas, sus paseos y sus habituales charlas con los amigos.

Una vez recuperado y fuera de peligro, los Pujol emprendieron un nuevo viaje a Europa en 1979, en el que recorrieron Italia, Alemania y España. Fue la primera y única vez que visitó el país contra el que había combatido durante la Segunda Guerra Mundial. Con un nerviosismo camuflado de curiosidad, alquiló un coche en Luxemburgo y cruzó la frontera con Alemania. Tan sólo había recorrido unos kilómetros cuando una patrulla policial paró el vehículo y le pidió la documentación. Un agente de tráfico le dio a entender con pocas explicaciones que había sido multado, simbolizando con su gesto autoritario una pequeña broma del destino cobrada con ánimo de revancha. Pujol pagó, sonrió, pero no mencionó palabra. Prefirió dejar aquel incidente relegado a la categoría de anécdota y siguió conduciendo con la máxima prudencia en dirección a Bonn y después a Heidelberg. Desde el sur de Alemania cruzaron a Italia, para embarcar allí con destino a América.

A los 69 años, en 1981, Juan Pujol y Carmen Cilia liquidaron definitivamente su tienda en Lagunillas y regresaron a Caracas, para vivir en la casa de su hijo Carlos Miguel. Apenas llevaba tres años en este apacible retiro, alejado por completo de los temores que en otros tiempos le habían preocupado, cuando recibió la llamada de Nigel West. Desde la muerte de Tomás Harris, no mantenía ningún vínculo con aquel periodo de su vida, pero la conversación con West le devolvió con una lúcida rapidez a este pasado oculto pero no olvidado. La oportunidad del momento le hizo decidirse. Los restos de su miedo de antaño eran menores que el deseo, casi la necesidad, de no ocultar por más tiempo el secreto con el que convivía desde hacía cuarenta años. Quizá pesaron también en él las promesas de reconocimiento que incluía la oferta del escritor británico, pero si hubo un factor que condicionó su decisión fue el de desterrar un silencio que, de otro modo, le habría acompañado hasta el final de sus días.

Ni siquiera entonces, en el momento de desvelar la trascendencia de su pasado a su familia, reveló demasiados datos. Se atribuyó un papel menor y respondía con pocas palabras a las preguntas insistentes de Carmen y de sus hijos, portadores por primera vez del gran secreto que convertía a su padre y marido en héroe. Carmen sonreía mientras en su interior cobraban sentido algunas enigmáticas frases de Juan pronunciadas en los meses anteriores; intentos fugaces por exteriorizar sus recuerdos, destinados en la mayoría de las ocasiones a provocar la risa o la incredulidad: «Nunca se lo dijo a nadie y, cuando una vez me preguntó qué pensaría yo si me enteraba de que había sido un espía famoso, no le creí y me eché a reír».

Durante su viaje por España, Francia y el Reino Unido, en 1984, Pujol no sólo saldó cuentas con la historia, también cerró el último capítulo pendiente de su vida personal. Una mañana de junio el teléfono sonó en el domicilio de los Kreisler, en la calle Pedro Valdivia de Madrid. Cuando Araceli descolgó, la voz que no oía en décadas volvió a resultarle familiar al otro lado del teléfono, con la naturalidad que siempre simulaba en los momentos que sabía decisivos. Tras los saludos y una breve conversación, Pujol pidió ver a sus hijos. Araceli respondió que debían ser ellos quienes decidieran si querían reencontrase con su padre: «Si ellos quieren, yo no tengo inconveniente»[15]. Su madre les consultó y ellos aceptaron. Únicamente les hizo una sugerencia: que le dejaran explicarse y no le hicieran demasiadas preguntas.

Juan y Jorge acudieron a la cita en el hotel Majestic de Barcelona, nombre de evocadores recuerdos para Pujol. Su primera impresión fue la de comprobar el cambio físico de su padre. Su aspecto no correspondía demasiado con el recuerdo que conservaban de él, ni con la imagen que figuraba en las fotos que su madre les había facilitado. No obstante, enseguida le reconocieron, se abrazaron y durante varias horas recordaron los escasos años compartidos y descubrieron los secretos mutuos de sus vidas. Tantos años de ausencia se sellaron con aquel encuentro, repetido un año después en Madrid, cuando Pujol se volvió a reunir con sus hijos, en esta ocasión con los tres. También se vio a solas con Araceli, por primera vez desde su salida de Venezuela, y conoció a su marido, con quien conversó sobre sus actividades durante la Segunda Guerra Mundial. Según el testimonio de sus hijos, Kreisler agradeció a Pujol cuanto había hecho por la causa aliada. Regresó a Venezuela, dejando tras de sí el recuerdo de sus visitas fugaces y el deseo de conciliar presente y pasado a ambos lados del océano.

Quienes le habían conocido en su juventud, incluso en su madurez, advirtieron su deterioro físico, pero les conmovió más aún la impresión de que Pujol, su padre, su ex marido, pertenecía a otra época. Todavía conservaba muchas de sus virtudes: su inteligencia, su astucia, su capacidad de seducción, pero ninguna le blindó al paso del tiempo. Mientras Pujol ultimaba su biografía en Barcelona, Araceli también intentó escribir sus memorias. Llegó a iniciar el proyecto junto a su amigo el escritor y periodista Raúl del Pozo, pero finalmente desistió. Al igual que Pujol, sabía que hay cosas que es mejor no desvelar nunca. Fue su último tributo al hombre que, descolocado en un mundo que no acertaba a abarcar desde su retiro en Caracas, transitó por los últimos años de su vida refugiado en la lectura y en su familia.

Fueron sus años tranquilos, sin deudas con su pasado y entregado sin nostalgia a hacer balance de su propia vida. Él, que nunca fue amante de las novelas de espías, atesoraba varias que hacían referencia a Garbo. Apiladas en su librería se hallaban Operation Garbo, The counterfeit Spy o Juego mortal todas ellas leídas por Pujol con la cómplice benevolencia de quien se sabía poseedor de las auténticas claves que se pretendían descifrar. En 1986, su libro escrito junto a Nigel West llegó a Venezuela y pronto se hizo un sitio de honor entre las obras más vendidas del año. Rivalizó en ventas con Los conjurados de Jorge Luis Borges o El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Fue un éxito efímero. Pujol se sentía apremiado por el tiempo y por la angustia de explicar, de justificarse. En una de sus últimas cartas, escrita a su nieta Tamara en Madrid, con su letra diminuta decía: «Tengo prisa por contarte. El cansancio empieza a hacer mella en mí»[16]. El maestro del engaño sabía que su tiempo terminaba, que su vida de ficción había pasado a convertirse en una realidad novelada a falta de final.

La segunda muerte de Juan Pujol García se produjo el 10 de octubre de 1988, tras sufrir un derrame cerebral. Su hijo Carlos Miguel llamó inmediatamente a la Embajada de Gran Bretaña en Caracas, para notificar el fallecimiento al Foreign Office. El empleado que le atendió olvidó informar a Londres. Los diarios locales sólo reservaron algún escueto breve. Tampoco hubo necrológicas en España. La noticia de su fallecimiento apareció en la prensa casi una semana después, en vísperas de la visita de la reina Isabel II de Inglaterra a Madrid. Sin embargo, meses después, su apartado de correos en Caracas aún seguía recibiendo cartas de condolencias y agradecimiento desde todo el mundo, varias de ellas firmadas por antiguos compañeros suyos en el MI5.

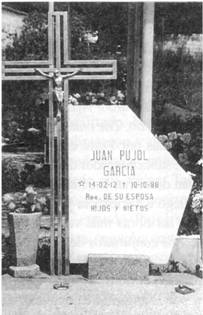

Tumba de Juan Pujol en Choroní.

Fue enterrado sin reconocimientos ni homenajes en Choroní, junto a la lápida de su hija, por expreso deseo suyo. Antes de verter la tierra encima, se abrió el ataúd para ponerle una cachucha, la gorra que solía usar. Sobre su tumba no figura ningún epitafio. Si lo hubiera probablemente habría escogido la frase que él mismo acuñó para definir su vida: «La única manera de contemplar mi pasado con serenidad es pensar que soy como una letra de cambio a cuarenta y cinco años vista». Su lápida neutra y gris reposa bajo el cielo abrasador de Choroní, en el caribe venezolano.