La gratitud del Samebito

Había una vez un hombre llamado Tawaraya Totaro, que vivía en la provincia de Omi. Su casa estaba situada a la orilla del lago Biwa, no lejos del famoso templo llamado Ishiyamadera. Tenía algunas propiedades y vivía con comodidad, pero a la edad de veintinueve años todavía estaba soltero. Su gran ambición era casarse con una mujer muy bella; sin embargo todavía no había encontrado ninguna que le gustara.

Un día, cuando estaba cruzando el Puente Largo de Seta, vio a un extraño ser acurrucado junto a la barandilla. El cuerpo de este ser se parecía al de un hombre, pero era negro como la tinta. Su cara era como la cara del demonio; sus ojos verdes como esmeraldas, su barba como la barba de un dragón. Al principio, Totaro se asustó mucho. Pero los ojos verdes lo miraban de una manera tan amable, que tras un momento de incertidumbre, se atrevió a interrogar a la criatura.

Esta le contestó diciendo:

—Soy un Samebito, un hombre tiburón del mar, y hasta hace poco tiempo me encontraba al servicio de los Ocho Grandes Reyes Dragón, como oficial subordinado, en el Palacio Dragón. Pero por culpa de una pequeña falta que cometí, he sido despedido del Palacio Dragón, y también expulsado del mar. Desde entonces he estado vagando por ahí, intentando conseguir comida o un lugar para descansar. Si ere capaz de sentir alguna pena por mí, ayúdame, te lo ruego, a encontrar cobijo y algo de comer.

Esta petición fue dicha en tono tan lastimero y de una manera tan humilde, que llegó al corazón de Totaro.

—Ven conmigo —le dijo—. Hay en mi jardín un estanque grande y profundo donde puedes quedarte a vivir todo el tiempo que quieras. Y te daré comida de sobra.

Desde entonces, durante casi medio año, este extraño invitado habitó en el estanque, y para comer, Totaro le facilitaba el tipo de comida que les gusta a las criaturas marinas.

Entonces, al séptimo mes de aquel mismo año, llegó una peregrinación femenina al gran templo budista llamado Miidera, en la vecina ciudad de Otsu, y Totaro fue a Otsu para participar en la fiesta. Entre la multitud de mujeres y niñas allí reunidas, observó a una persona de extraordinaria belleza. Aparentaba dieciséis años de edad. Tenía el rostro más blanco y puro que la nieve. La belleza de sus labios prometía que cualquier palabra que saliese de ellos sonaría «tan dulce como la voz de un ruiseñor cantando sobre un ciruelo».

Totaro se enamoró a primera vista. Cuando ella salió del templo, la siguió a una respetable distancia, y descubrió que ella y su madre estaban alojadas durante varios días en cierta casa de la vecina aldea de Seta. Preguntando a algunos lugareños, descubrió también que su nombre era Tamana, que estaba soltera y que su familia no deseaba que se casara con un hombre corriente, ya que querían recibir como regalo de petición de mano un cofre conteniendo diez mil piedras preciosas.

Totaro volvió a su casa muy desalentado por la información. Cuanto más pensaba en el extraño regalo que querían los padres de la chica, más se convencía de que nunca conseguiría casarse con ella. Incluso suponiendo que existieran diez mil brillantes en todo el país, sólo un gran príncipe podría tener la esperanza de conseguirlos.

Pero Totaro no conseguía borrar de su cabeza el recuerdo de aquel hermoso ser. Lo obsesionaba de tal manera, que no era capaz de comer ni de dormir. Y el recuerdo se volvía más intenso cada día. Hasta que finalmente cayó enfermo, tan enfermo que ni siquiera podía levantar la cabeza de la almohada. Entonces hizo llamar al médico.

El médico, tras examinarlo cuidadosamente, dejó escapar una exclamación de sorpresa: «Casi todas las enfermedades pueden curarse con un tratamiento médico adecuado, excepto la enfermedad del amor. No hay cura para ella. En tiempos antiguos, Roya-O Hakuyo murió de esta enfermedad, y tú debes prepararte también para morir». Dicho esto, el médico se marchó sin dar a Totaro siquiera una medicina.

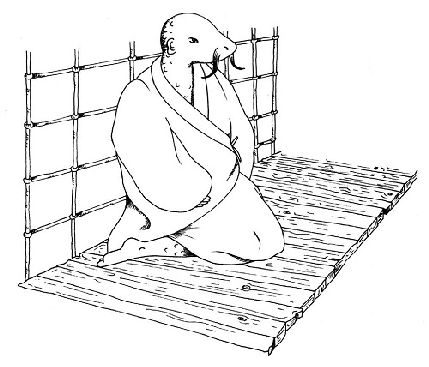

Por esa época, el hombre tiburón que vivía en el estanque del jardín oyó de la enfermedad de su señor, y entró en la casa para presentar a Totaro sus respetos. Y comenzó a cuidarlo con gran afecto día y noche. Pero no supo ni la causa ni la seria naturaleza de su enfermedad hasta casi una semana después, cuando Totaro, pensando que se moría, pronunció estas palabras de despedida:

«Me imagino que he tenido el placer de cuidar de ti durante este tiempo porque entre nosotros ha existido alguna relación en una vida anterior. Pero ahora estoy verdaderamente muy enfermo, y cada día mi enfermedad empeora; y mi vida es como el rocío de la mañana, que muere antes de la puesta del sol. Sin embargo, estoy preocupado por ti. Tu existencia ha dependido de mi cuidado, y temo que nadie te cuide y te alimente cuando yo me muera… ¡Mi pobre amigo!… ¡Ay!, ¡nuestras esperanzas y nuestros deseos nos son siempre negados en este mundo infeliz!».

Nada más acabar Totaro de decir estas palabras, el Samebito dejó escapar un desgarrado grito de dolor, y comenzó a llorar amargamente. Y mientras lloraba, grandes lágrimas de sangre salían de sus verdes ojos, y rodaban por sus mejillas negras hasta caer al suelo. Y al caer eran sangre, pero ya en el suelo, se hacían duras, brillantes y hermosas; se convertían en joyas de inestimable precio, espléndidos rubíes como fuego carmesí. Pues cuando los hombres marinos lloran, sus lágrimas se convierten en piedras preciosas.

Al contemplar esa maravilla, Totaro se quedó tan admirado y lleno de alegría que recuperó las fuerzas. Saltó de la cama y comenzó a recoger y contar las lágrimas del hombre tiburón, mientras gritaba: «¡Estoy curado! ¡Voy a vivir! ¡Voy a vivir!».

Entonces el hombre tiburón, totalmente sorprendido, cesó de llorar y pidió a Totaro que le explicara su mágica curación. Totaro le habló de la joven que había visto en Miidera, y del extraordinario regalo de boda que su familia pretendía recibir.

—Como estaba seguro —añadió Totaro—, de que nunca podría conseguir diez mil joyas, y de que mi pretensión de pedir su mano no tenía posibilidad alguna, me entró una gran tristeza y acabé por caer enfermo. Pero ahora, gracias a tu llanto generoso, tengo muchas piedras preciosas, y creo que conseguiré casarme con esa muchacha. Lo malo es que todavía no hay piedras suficientes. Te ruego que tengas la bondad de llorar un poco más, para completar la totalidad de las piedras necesarias.

Pero ante esta petición, el Samebito movió la cabeza y respondió en un tono de sorpresa y reproche:

—¿Te crees que soy capaz de llorar cuando quiero? ¡Oh, no! Las criaturas del mar no podemos llorar si no nos sentimos verdaderamente tristes. He llorado por ti a causa de la verdadera pena que sentía en mi corazón al creer que te estabas muriendo. Pero ahora que me has dicho que ya estás curado, ya no puedo llorar más por ti.

—¿Entonces qué puedo hacer? —preguntó Totaro lastimeramente—. A no ser que consiga diez mil joyas, no me casaré con la muchacha.

El Samebito guardó silencio por un momento, como si pensara. Luego dijo:

—¡Escucha! Hoy ya no puedo llorar más. Pero mañana vayamos juntos al Puente Largo de Seta, llevando con nosotros vino y pescado. Podemos descansar un rato en el puente, y mientras nos bebemos el vino y comemos el pescado, yo miraré hacia el Palacio Dragón, recordando los días felices que pasé allí para intentar sentirme triste echándolos de menos, y así podré llorar.

Totaro aceptó con alegría.

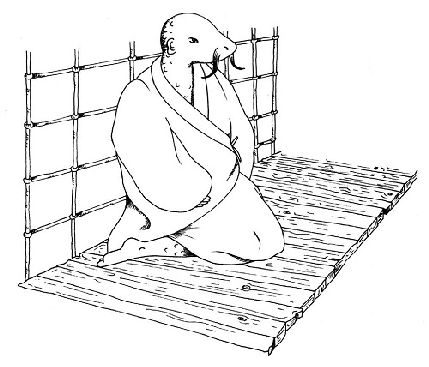

A la mañana siguiente, llevando gran cantidad de vino y pescado, ambos se dirigieron al Puente de Seta, y allí celebraron su festín. Después de beber mucho vino, el Samebito comenzó a dirigir su mirada en la dirección del Reino Dragón y a recordar el pasado. Y gradualmente, bajo la suave influencia del vino, el recuerdo de días más felices llenó de tristeza su corazón, y el dolor de la nostalgia lo invadió, de manera que pudo llorar en abundancia. Y las grandes lágrimas rojas se derramaron sobre el puente en una lluvia de rubíes. Totaro las iba recogiendo a medida que caían y las iba metiendo en un cofre mientras las contaba, hasta llegar a la cantidad de diez mil. Entonces soltó un grito de alegría.

Casi al mismo tiempo, desde un lugar lejano al otro lado del lago llegó una música encantadora, y apareció a la vista, elevándose lentamente desde el fondo de las aguas, como si estuviera hecho de nubes, un palacio del color del sol del ocaso.

De un salto, el Samebito se asomó sobre la barandilla del puente y miró, y rio de alegría. Entonces, volviéndose a Totaro, le dijo: «Debe haberse proclamado una amnistía en el Reino Dragón. Los reyes me están llamando. Así que ahora me tengo que despedir de ti. Me alegro de haber tenido la oportunidad de ser tu amigo y de devolverte el bien que me has hecho».

Con esas palabras, saltó desde el puente y ningún hombre lo volvió a ver de nuevo. Totaro, por su parte, entregó el cofre con las joyas rojas a los padres de Tamana y, de esta manera, consiguió casarse con ella.