La flauta

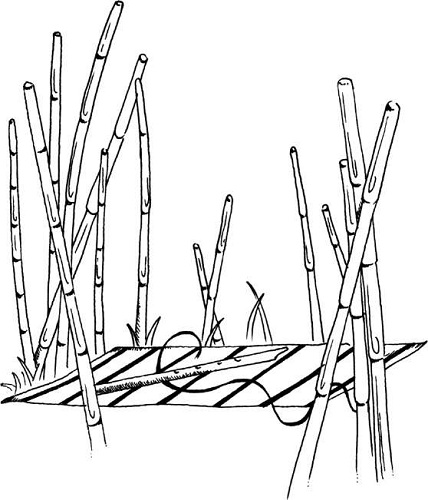

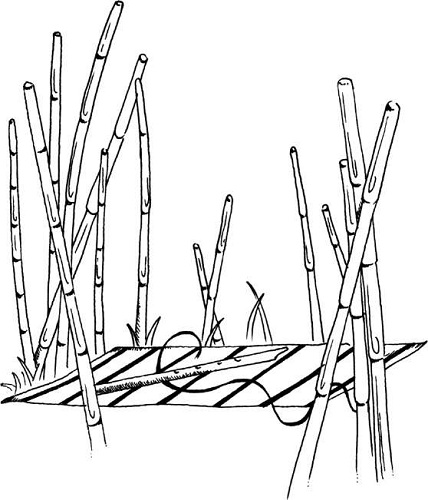

Hace mucho tiempo, vivió en Yedo un hombre de alto linaje y conversación honesta. Su esposa era una dama muy agradable y cariñosa. Para su hondo pesar, no le dio hijos varones. Pero sí una hija, a la cual llamaron O’Yoné, que traducido significa, «arroz en la oreja». Ambos amaban a la muchacha más que a sus vidas, y la protegían como a la niña de sus ojos. Y la criatura creció blanca y colorada como una manzana; derecha y esbelta como el bambú verde.

Cuando O’Yoné tenía doce años, su madre decayó con el final del año, enfermó y desfalleció, y cuando las hojas rojas de los arces se marchitaron, murió, la amortajaron y descansó bajo tierra. Su marido enloqueció de dolor. Gritó, se golpeó el pecho, se tiró al suelo y rehuyó la compasión, y durante días no rompió el ayuno, ni durmió. La muchacha permanecía en silencio.

Pasó el tiempo. El hombre se obligó a continuar con sus negocios. Las nieves del invierno comenzaron a caer y cubrieron la tumba de su esposa. El trillado sendero desde su casa hasta el lugar de descanso de la muerta también se cubrió de nieve, inalterado, excepto por las borrosas huellas de unas sandalias de niña. En primavera se ciñó la túnica y se animó a ir a ver florecer el cerezo, contento, y escribió un poema en papel dorado, que colgó en la rama de un cerezo para que aletease al viento. El poema era de alabanza a la primavera y al saké. Más adelante, plantó el lirio anaranjado del olvido y no volvió a pensar en su esposa. Pero la muchacha aún recordaba.

Antes de terminar el año, trajo una nueva esposa a casa, una mujer de rostro claro y corazón oscuro. Pero el hombre, pobre insensato, estaba feliz, y encomendó su hija al cuidado de su nueva esposa, y pensó que todo estaba arreglado.

Precisamente porque el padre amaba a O’Yoné, su madrastra la aborrecía, sentía celos y un odio mortal hacia ella, y cada día la trataba con crueldad. No obstante ella respondía dócil y pacientemente, lo que aún la exasperaba y enfurecía más. En presencia del padre, sin embargo, no se atrevía a zaherirla demasiado; así que esperó, aguardando su momento. La pobre muchacha pasaba sus días y sus noches atormentada y aterrorizada. Pero de esto no decía una palabra a su padre. Así son los niños.

Tras un cierto tiempo, aconteció que el hombre debía atender unos negocios en una ciudad distante. El nombre de la ciudad era Kioto, y estaba a varios días de viaje a pie o a caballo desde Yedo. De modo que el hombre estaba obligado a partir y permanecer allá tres lunas o más. Se dispuso todo, hizo su equipaje y los sirvientes que debían acompañarlo prepararon lo necesario para el viaje; y así llegó la noche antes de la partida, que debía ser muy temprano a la mañana siguiente.

Llamó a O’Yoné a su lado y le dijo:

—Acércate, mi querida hija —O’Yoné se arrodilló ante él.

—¿Qué regalo quieres que te traiga de Kioto? —le preguntó.

Pero ella inclinó la cabeza y no respondió.

—Vamos, responde, mi pequeña enfadada —le insistió—. ¿Será un abanico de oro, o unas piezas de seda, o un nuevo obi de brocado rojo, o una gran raqueta decorada con dibujos y suaves plumas?

Entonces la muchacha se echó a llorar amargamente, y él la sentó en sus rodillas para calmarla. Pero ella escondió la cara entre las mangas de su vestido y sollozó como si fuera a rompérsele el corazón.

—¡Oh, padre mío, padre mío! —decía—, ¡no te vayas, no te vayas!

—Pero, querida mía, debo partir —respondió—, y pronto regresaré; tan pronto que cuando te des cuenta, ya estaré de vuelta cargado de bonitos regalos.

—Padre, llévame contigo —le rogó.

—¡Vaya cosa para una niña pequeña! ¿Serías capaz de ir a pie, pequeña peregrina, o montar una mula? ¿Y cómo te acomodarías en las posadas de Kioto? ¡No, no, pequeña, te quedarás!; pero será poco tiempo, y tu afable madre estará contigo.

Ella se encogió entre sus brazos.

—Padre, si te vas, no volverás a verme nunca más.

Por un instante, al padre le dio un pequeño vuelco el corazón, pero no le quiso prestar gran atención. Porque, ¿iba él, un hombre hecho y derecho, a dejarse dominar por los caprichos de una criatura? Apartó suavemente a O’Yoné, y se deslizó como una sombra silenciosa.

Al día siguiente, antes de amanecer, ella se le acercó con una pequeña flauta, hecha de bambú y finamente pulida, en las manos.

—La hice yo misma —dijo—, de un bambú que hay en la arboleda detrás nuestro jardín. La he hecho para ti. Ya que no puedes llevarme contigo, lleva esta pequeña flauta, honorable padre. Tócala de vez en cuando, y piensa en mí.

Entonces la envolvió en un pañuelo de seda blanco con rayas rojas, le ató un cordel escarlata alrededor, y se la entregó a su padre, quien la guardó entre sus mangas. Tras esto, el hombre se puso en camino en dirección a Kioto. Volvió la cabeza tres veces, y miró a su hija, de pie ante la puerta, observándolo. Después el camino hizo una curva, y dejó de verla.

La ciudad de Kioto era animada y hermosa, y así le pareció al padre de O’Yoné. Y entre los negocios durante el día, que fueron muy bien, su entretenimiento durante la noche, y sus reposadas horas de sueño, el tiempo pasaba alegremente, sin acordarse gran cosa de Yedo, su hogar, o su hija. Pasaron dos lunas, y tres, y no hizo plan alguno para regresar.

Una noche se estaba preparando para asistir a una gran cena con sus amigos, y al buscar en su baúl un hakama de seda para ponerse en honor de la fiesta, se tropezó con la pequeña flauta, que había permanecido todo este tiempo guardada entre las mangas de su túnica de viaje. La desenvolvió del pañuelo blanco y rojo, y al hacerlo, sintió que un extraño escalofrío le invadía el corazón. Se colocó sobre la hoguera del hibachi como en un sueño. Se acercó la flauta a los labios, y de ella salió un largo y prolongado lamento.

La arrojó con presteza al suelo y llamó con unas palmadas a su criado, al cual le dijo que no saldría esa noche. No se encontraba bien, quería estar solo. Al cabo de un buen rato, alargó la mano para coger la flauta. Otra vez ese largo y melancólico gemido. Se estremeció de la cabeza a los pies, y sin embargo tocó la flauta.

—¡Vuelve a Yedo, vuelve a Yedo! ¡Padre! ¡Padre! —Una voz aniñada trémula y vacilante se alzó en un grito y luego se apagó.

Un horrible presentimiento se apoderó entonces del hombre y lo puso fuera de sí. Salió precipitadamente de la casa, dejó la ciudad, y viajó día y noche, negándose el descanso y el alimento. Estaba tan pálido y desencajado que la gente lo creía un loco y le escapaba o lo compadecían como a los penados por los dioses. Por fin llegó al final de su viaje, enlodado de arriba abajo, con los pies ensangrentados y medio muerto de agotamiento.

Su mujer lo recibió en la puerta.

—¿Dónde está mi hija? —preguntó.

—¿La niña? —contestó ella.

—Sí, la niña, mi hija. ¿Dónde está? —gritó de agonía.

La mujer rio:

—Pero bueno, mi señor, ¿cómo lo voy a saber yo? Estará con sus libros, o en el jardín, o durmiendo, o a lo mejor jugando con sus amigas o…

—¡Basta de tonterías! —exclamó—. Vamos, ¿dónde está mi hija?

Entonces ella se amedrentó y respondió mirándole con ojos muy abiertos:

—En la Arboleda de Bambúes.

El hombre echó a correr y buscó a O’Yoné entre las verdes ramas de los bambúes. Pero no la encontró. Llamó: «¡Yoné, Yoné!», una y otra vez, «¡Yoné, Yoné!». Pero no obtuvo respuesta; tan sólo el viento que suspiraba entre las hojas secas del bambú. Entonces palpó la flauta en su manga, y la sacó, poniéndosela con suavidad entre sus labios. Surgió un suspiro casi imperceptible. Entonces una voz habló, débil y lastimera:

—Padre, padre amado, mi malvada madrastra me ha dado muerte. Hace tres lunas que me mató. Me ha enterrado en el claro de la Arboleda de Bambúes. Allí encontrarás mis huesos. En cuanto a mí, no volverás a verme nunca más, no volverás a verme más.

Tomando su espada con las dos manos, el hombre hizo justicia, y mató a su malvada esposa, vengando así la muerte de su hija inocente. Después se vistió con unos burdos ropajes blancos y con un gran sombrero de paja que le ocultaba el rostro. Tomó un cayado y un abrigo de lluvia hecho de paja, se calzó sandalias en los pies, y así partió en peregrinaje a los santos lugares del Japón.

Y llevaba la pequeña flauta con él, en un bolsillo entre sus ropas, cerca de su corazón.