Un policía delgado y alto ayudó a Rebecca y a Tomás a subir al vehículo. Ambos sentían dolores fuertes en las heridas, pero la información que les había dado el hombre del NYPD fue como un latigazo. No importaban los dolores ante una situación como ésa.

El policía les indicó el reloj.

—Es aquí.

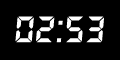

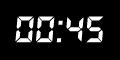

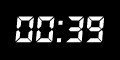

Ambos se inclinaron sobre el lugar y abrieron los ojos de estupor al ver los dígitos luminosos moviéndose en la sombra:

—Tres minutos y diez segundos para la explosión —murmuró Tomás, aterrado—. ¿Puede desarmar la bomba?

Rebecca negó maquinalmente con la cabeza.

—¿En tres minutos? ¡Imposible!

Se llevaron las manos a la boca, impotentes ante el problema.

—¿Es una bomba? —preguntó el policía, repentinamente alarmado—. ¡Será mejor evacuar la zona!

—Es una bomba nuclear —observó Rebecca—. No vale la pena evacuar la zona. Es demasiado tarde para eso.

Tomás la miró.

—Oiga, Rebecca. Tiene que haber una forma.

—¡Es imposible, Tom! Tendríamos que abrir la bomba y desactivar el propulsor de la bala de uranio enriquecido. Eso no se hace en…

Miró de nuevo el reloj.

—¡… en menos de tres minutos! ¡Es absolutamente imposible!

Negándose a darse por vencido, Tomás concentró su atención en la caja negra que mostraba el reloj en ámbar.

—Esto es un teclado.

—Sí, forma parte del sistema de seguridad —dijo Rebecca—. El teclado sirve para introducir el código que activa la bomba.

La información fue como un rayo de esperanza.

—Eso significa que tiene que haber un código que la desactiva…

—Es probable —admitió ella—. El problema es que no lo sabemos.

Tomás volvió la cabeza hacia el cuerpo del hombre de la bata blanca, que seguía tirado en la calle.

—Pero ellos lo saben —dijo.

Levantó la vista hacia el policía que los acompañaba.

—Ha sobrevivido alguno de los tipos de la ambulancia.

—El paciente —indicó el hombre del NYPD, que se apartó para que pudieran ver a Ahmed—. Está herido en los pulmones, pero aguanta.

Tomás se arrastró hasta llegar junto a su antiguo alumno.

—¡Ahmed! ¡Ahmed!

Tenía los ojos cerrados, pero los abrió al oír que alguien lo llamaba por su nombre, algo que no esperaba. Se sorprendió al ver a Tomás, como si no pudiera creer lo que veía.

—¡Profesor! —exclamó en portugués—. ¿Qué hace usted aquí?

—Es una larga historia —dijo Tomás esforzándose por sonreír—. ¿Estás bien?

Ahmed respiró con dificultad.

—Estoy preparado para entrar en el Paraíso —murmuró—. Dios es grande y misericordioso y me acogerá en su bello jardín.

Al oírlo hablar de esa manera, Tomás vio que no iba a ser fácil convencerlo de que le revelara el código para desactivar la bomba.

—Oye, Ahmed —dijo con suavidad—. Eres libre de ir al jardín de Alá cuando quieras. Pero ya sabes que yo no tengo mucha prisa y me gustaría vivir un poco más.

—Lo entiendo —asintió el hombre de Al-Qaeda, al que le costaba hablar por la herida en el pulmón—. Si muere ahora, irá al Infierno, pues es usted un infiel. —Tosió—. Pero hay una solución.

—¿Cuál?

—Conviértase al islam ahora —le sugirió—. Recite la shahada aceptando a Alá como el único Dios y a Mahoma como su profeta. Se convertirá inmediatamente en un musulmán y morirá como un shahid. Dios, en su infinita misericordia, lo acogerá en el Paraíso de las vírgenes.

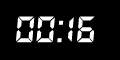

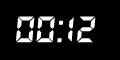

Estas palabras le sonaron a Tomás como un sentencia de muerte. Era evidente que Ahmed no hablaría. A pesar de eso, no se rindió. Señaló el reloj que brillaba en la sombra, a dos metros de distancia, avanzando en la cuenta atrás.

—¿Lo ves?

Ahmed volvió la cabeza hacia el reloj.

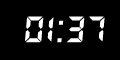

—Falta un minuto y medio para que Alá me reciba en el Paraíso —murmuró en árabe—. ¡Dios es grande!

—Cuando explote la bomba morirá mucha gente, Ahmed. Mujeres, niños, ancianos. No puedes dejar que eso ocurra. Por favor, dime el código para desactivar la bomba.

—Si son musulmanes, todos serán shahid e irán al Paraíso de las vírgenes y de los ríos de vino sin alcohol. Si son infieles, conocerán las llamas del Infierno. Usted, profesor, aún está a tiempo de convertirse.

Tomás respiró hondo.

—Óyeme, Ahmed, ¿cómo sabemos que ésa es la voluntad de Dios? ¿Por qué no le damos a Dios la posibilidad de elegir? Dame una pista sobre el código —sugirió el historiador—. Si consigo descifrar la clave que pare la cuenta atrás, es porque Dios quiere que la bomba no explote. En cambio, si no lo consigo, será porque Dios quiere que estalle. ¿Qué te parece la idea? No me digas que tienes miedo a dejar la decisión en manos de Dios…

Ahmed volvió a mirar el reloj.

Un minuto para la explosión. ¿Qué tenía que perder?

—Está bien —asintió—. Dios, en su infinita sabiduría, decidirá. La pista es: «Thy mania by I».

Tomás hizo una mueca.

—¿Qué?

—«Thy mania by I.» Ésa es la pista sobre el código.

—¿Es Shakespeare o qué?

El hombre de Al-Qaeda lanzó una última mirada al reloj y sonrió.

—Tiene un minuto, señor profesor —dijo cerrando los ojos—. ¡Que se cumpla la voluntad de Alá y se desate la ira de Dios!

Viendo que no conseguiría sacar nada más de su antiguo alumno, Tomás se arrastró hasta el reloj y tecleó «Thy mania by I». Después miró la pantalla ámbar.

Los guarismos siguieron su marcha inexorable.

—¿Qué? —preguntó Rebecca, ahogada por la ansiedad—. Ha conseguido parar el…

—¡Chis! —ordenó Tomás.

El historiador hizo un esfuerzo para concentrarse en el enigma.

«Thy mania by I».

Parecía inglés antiguo y quería decir literalmente: «tu manía por mí». Shakespeare era una posibilidad, pero si era una referencia a un verso del poeta inglés, estaba todo perdido. No había tiempo de localizar la referencia ni el verso, ni mucho menos de encontrar la palabra o frase que pararía la explosión de la bomba.

Sin conseguir controlar el nerviosismo, lanzó una mirada al reloj.

Dos gotas de sudor le corrieron por la cabeza. La verdad, la triste verdad, es que no había tiempo para nada. La única esperanza era ver si se trataba de un anagrama. Si era otra cosa, estaba todo perdido. ¿Sería un anagrama?

Aunque lo fuera, el tiempo corría sin misericordia.

«Veamos», pensó, escribiendo el enigma en un pedazo de cartón que arrancó de una caja que había en la ambulancia.

«Thy mania by I».

Un espasmo de dolor le hizo gemir. Era como si le clavaran una aguja en la herida que latía, pero respiró hondo, controló el sufrimiento y, aunque le costó, volvió a concentrarse.

Si era un anagrama, tendría que usar las mismas letras, alterando el orden para dar con la frase. Debía de ser una referencia islámica: una palabra con dos «Y», dos «A», una «T», una «M».

¿Sería «Allah u akbar»? No, las letras no coincidían. ¿Y los primeros versículos del Corán? ¿Y «Bismillah Irrahman Irrahim»? No, tampoco podía ser. Tenía que ser algo secreto, algo que sólo supiera Ahmed. Esas frases islámicas eran demasiado obvias para que las hubiera escogido como código.

Volvió a sentir el dolor agudo. Apretó los dientes, hizo fuerza con todo el cuerpo, cerró los ojos hasta que le brotaron lágrimas por las comisuras y espero a que pasara el espasmo. Cuando el dolor remitió, volvió a mirar el enigma. Sabía que, costara lo que costara, tenía que concentrarse.

¿Y si era un nombre? Movió afirmativamente la cabeza, animado por aquella línea de pensamiento. Sí, un nombre. «Mahoma» o «Muhammad» no eran, seguro, las letras no coincidían y, además, era una opción demasiado evidente. Claro que su antiguo alumno podía haber utilizado su propio nombre.

Negó con la cabeza. Tampoco. Ahmed no coincidía. Era un nombre demasiado corto y obvio. Además, la pista no incluía la «E». Al ser un nombre, parecía claro que debía de ser un nombre secreto, un nombre que…

Caramba, quizá… quizá…

—¡Ibn Taymiyyah! —exclamó—. ¡Es Ibn Taymiyyah!

Se agarró al teclado y escribió «Ibn Taymiyyah», el nombre de guerra de Ahmed en Al-Qaeda. En su desesperación, estaba convencido de que era «Ibn Taymiyyah».

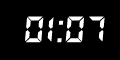

Acabó de introducir las letras, con el rostro cubierto de sudor, que le corría abundantemente por la nariz y el mentón, y clavó los ojos en el reloj, con ansiedad.

—¡No! —exclamó—. ¡No!

El reloj no se había detenido.

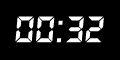

La bomba atómica iba a explotar al cabo de veinte segundos y borraría Manhattan del mapa. Estaba todo perdido. ¡La palabra del código que paraba la cuenta atrás no era «Ibn Taymiyyah»! Era otra cosa. Otra cosa.

Pero ¿qué?

Sus ojos volvieron a concentrarse en el enigma que Ahmed le había planteado, escrito en el pedazo de cartón. «Thy mania by I». Claro, era evidente que no podía ser «Ibn Taymiyyah». El nombre de guerra de Ahmed tenía tres «Y» y el enigma sólo contenía dos. No podía ser lo mismo.

—¡Tom! —imploró Rebecca, muy angustiada—. ¡Tom!

Oyó a la mujer rezar a su lado y volvió a sentir el dolor agudo en el hombro, como una ola insaciable que iba y venía cada vez más aprisa, a medida que la herida se enfriaba. En ese momento volvía y en su auge parecía una daga que le lacerara la carne. Sin embargo, sabía que en aquel momento tenía que estar por encima de todo, incluso del sufrimiento más insoportable, hasta de aquel dolor que le desgarraba el hombro. Apretó los labios y respiró hondo, en un esfuerzo por hacer caso de la herida. El sudor le chorreaba por la cara como una cascada. Al fin la ola de dolor remitió y Tomás consiguió recuperar la concentración.

No había tiempo para buscar soluciones alternativas al enigma. Además, intuía que «Ibn Taymiyyah» era la línea correcta, aunque algo fallaba. ¿Qué? ¿Qué sería?

Observó las letras de las palabras que encerraban la solución y buscó una nueva forma de obtener el nombre de guerra de Ahmed.

—¡Tom, esto va a explotar! —gimió Rebecca.

El miedo se había apoderado de su voz.

—¡¡¡Tom!!!

El sudor le corría cada vez más por la cara y le bajaba en un hilo continuo por el mentón. Se pasó el brazo por la cabeza para limpiárselo. Sabía que el tiempo volaba y que sólo tenía una oportunidad.

La última.

Volvió a mirar el enigma. Lo cierto es que todas las letras del enigma y del nombre coincidían. Todas. La excepción era la maldita y griega. ¿En qué se estaba equivocando? Clavó los ojos en las dos «Y» del enigma, como si mirarlo intensamente le fuera a permitir arrancarle el secreto que ocultaba. Y si…, y si…, ¿y si la ortografía era diferente? ¿Por qué no? En ese momento recordó que en árabe no había uniformidad a la hora de escribir «Ibn Taymiyyah» y que en ciertos textos usaban solo dos…

—¡Oh, Dios, vamos a morir!

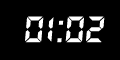

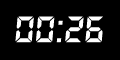

El tiempo se había agotado.

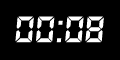

Con los dedos temblándole, Tomás agarró el teclado y, en un intento desesperado, escribió «Ibn Taymiyah» con dos «Y» en lugar de tres. Podía equivocarse, pero no tenía nada que perder. Apretó el botón de «enter» y cerró los ojos con fuerza. Aunque no era un hombre religioso, rezó a ciegas y entregó su destino a la divina providencia, resignado a morir.

El tiempo se paró.

Se paró.

Se paró durante tanto tiempo que pareció transcurrir una eternidad. Como no parecía ocurrir nada, el historiador abrió un ojo y, con miedo, miró la pantalla.

El reloj se había parado.