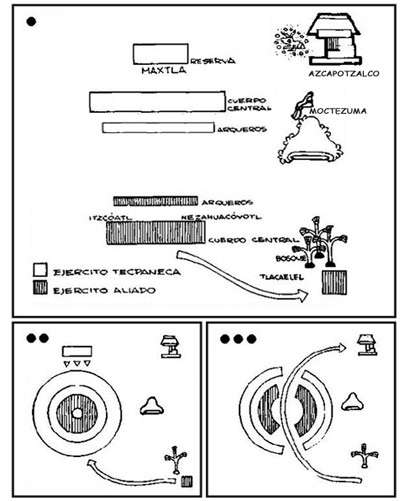

• «Posición de las tropas antes del inicio de la batalla».

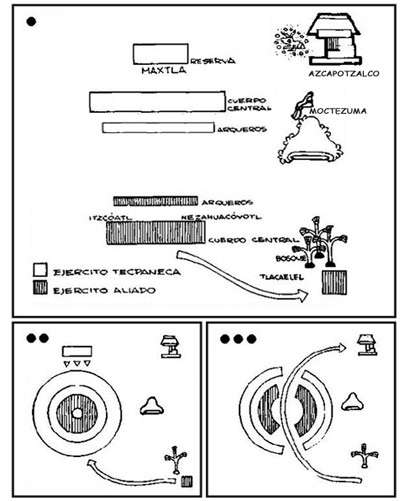

•• «Las tropas aliadas combaten cercadas por el ejército tecpaneca».

••• «Ruptura del frente y toma de Azcapotzalco».

Rompiendo el tenso silencio nocturno, el rítmico sonido de un tambor dio comienzo a una larga serie de transformaciones tanto en el cielo como en la tierra. Como si las luces del amanecer hubiesen estado aguardando aquel ronco sonido para hacer su aparición, comenzaron al instante a desgarrar las tinieblas, dejando ver un horizonte sin nubes y anticipando un día claro y despejado. Mientras tanto, el hasta entonces paralizado campamento tenochca transformóse en incontenible mar humano presto a desbordarse. Innumerables guerreros, ataviados con vistosos uniformes de combate y portando sus armas, acudían presurosos ante sus respectivos capitanes. Los estandartes de cada batallón habían sido izados en vilo, poblando el paisaje de variadas figuras bellamente bordadas en grandes cuadros de algodón. Un número cada vez más elevado de tambores retumbaban sin cesar, estremeciendo el aire con su acompasado acento.

A pesar del incesante movimiento de personas prevaleciente en el campamento azteca, los preparativos para iniciar la marcha rumbo al campo de batalla se realizaban sin que nadie profiriese palabra alguna. Los guerreros se integraban a sus batallones con los puños crispados y la mirada llameante, los capitanes indicaban con enérgicos movimientos a los soldados el lugar que les correspondía en las filas, y al completarse éstas, iniciaban de inmediato la marcha con paso firme y decidido, pero todo ello en medio de una extraña carencia de voces humanas, sin que se escuchase un solo comentario o alguna orden de mando. Tal parecía que los guerreros aztecas, al unificar en tan alto grado su voluntad de lucha, se habían transformado súbitamente en un solo organismo de poderosa cohesión interna, para el cual salían sobrando todas las palabras.

Guiado tan sólo por el incesante retumbar de los tambores de guerra y por el ritmo acompasado de sus propios pasos, el ejército tenochca se encaminó al campo de batalla. Detrás del ejército venía la población azteca en masa. Ancianos, mujeres y niños, marchaban también en silencio, con los rostros encendidos y los cuerpos tensos. Un pueblo entero acudía puntual a la cita que decidiría su libertad o su muerte.

Muy pronto los tenochcas pudieron observar a un ejército que se aproximaba hacia ellos avanzando en cerrada formación. Entre los dibujos que adornaban los pendones de los recién llegados, sobresalía un motivo insistentemente repetido: la cabeza de un coyote, cuyas abiertas fauces denotaban un intenso sufrimiento producto de una prolongada privación de alimento. «Nezahualcóyotl»,[9] designación acertada y profética, para el hombre que durante tantos años había padecido persecuciones y carencias de toda índole.

Al mismo tiempo que los aztecas contemplaban con íntima satisfacción la llegada de sus aliados, comenzaron a escuchar con toda claridad la canción que, con recia voz y como un solo hombre, venía entonando el ejército de Texcoco mientras marchaba rumbo al campo de batalla. Se trataba de un popular poema del príncipe poeta:

Guerreros de Texcoco recuperad el rostro resuenen alábales, que vibren vuestros pechos y en estruendosa guerra recuperad el rostro.

Aguardan impacientes los dardos y las flechas las insignias floridas, los tambores de guerra los antiguos escudos con plumas de Quetzal.

Guerreros de Texcoco recuperad el rostro.

En medio de una dilatada llanura los dos ejércitos hicieron alto a escasa distancia uno del otro. Itzcóatl y Nezahualcóyotl avanzaron con pausado andar y al quedar frente a frente se estrecharon con fuerte abrazo. Tras de dialogar brevemente, los dos monarcas hicieron entrega a Moctezuma de sus correspondientes bastones de mando, simbolizando con ello que era el guerrero azteca quien poseería la autoridad máxima durante la batalla. El Flechador del Cielo convocó de inmediato a los capitanes de ambos ejércitos. Con lacónicas frases Moctezuma dio sus últimas instrucciones, e instantes después los batallones aliados se desplazaban con presteza para adoptar sus posiciones en el campo de batalla.

El frente quedó ocupado por largas y cerradas líneas de arqueros. Moctezuma conocía de sobra la bien ganada fama de los arqueros tecpanecas, cuya certera puntería desbarataba a distancia los contingentes enemigos decidiendo con ello la victoria aun antes del ataque del grueso de las tropas. Con objeto de contrarrestar a los peligrosos flecheros de Maxtla, Moctezuma había puesto un especial empeño en el entrenamiento de los arqueros aliados, elevando su número al máximo posible.

Atrás de las compactas filas de arqueros, y a una regular distancia de las mismas, se encontraba el agrupamiento principal de las tropas aliadas, constituido por alternados batallones de tenochcas y texcocanos, armados con filosos macuahuimeh, cortas lanzas y gruesos escudos. Los guerreros estaban distribuidos en un amplio cuerpo central y en dos cortas alas colocadas verticalmente a ambos lados. A escasa distancia de las tropas se encontraba la numerosa población civil que había venido acompañando a los combatientes, su presencia en los confines del campo de batalla estaba incluida dentro del plan de combate trazado por Moctezuma.

En el extremo derecho de la línea de arqueros, ligeramente adelante de la posición ocupada por los flecheros, sobresalía un pequeño promontorio rocoso. Al percatarse de la existencia de aquella saliente del terreno, Moctezuma juzgó que ésta le proporcionaría un magnífico lugar de observación mientras llegaba el momento de combatir al frente de sus tropas. Acompañado de unos cuantos oficiales, el guerrero se parapeto tras de las rocas y se dispuso a esperar con calma la llegada de sus contrarios.

El ejército tecpaneca no se hizo aguardar. El primer anuncio de su proximidad fue un leve e ininterrumpido estremecimiento del suelo, resultado del rítmico caminar de muchos miles de pies. Una ensordecedora sinfonía en la que se entremezclaba el incesante batir de innumerables tambores, el agudo tañer de largas flautas y el seco chasquido de los cascabeles con que los soldados tecpanecas acostumbraban adornar su calzado, anunció a los cuatro vientos la llegada de los dueños del Anáhuac al campo de batalla.

• «Posición de las tropas antes del inicio de la batalla».

•• «Las tropas aliadas combaten cercadas por el ejército tecpaneca».

••• «Ruptura del frente y toma de Azcapotzalco».

Mientras contemplaba cómo el horizonte entero se poblaba de soldados enemigos avanzando en perfecta formación, Moctezuma no pudo reprimir un sentimiento de admiración ante la evidente gallardía y disciplina de las tropas tecpanecas. Observó también con preocupación el crecido número de fuerzas mercenarias que acompañaban al ejército de Maxtla, entre las cuales destacaban, por sus vistosos y multicolores uniformes, nutridos contingentes de guerreros totonacas y huastecos.

Los batallones del señor de Azcapotzalco estaban agrupados en tres grandes cuerpos compactos y sin alas, separados entre sí por considerables extensiones de terreno. El primero y más avanzado de estos cuerpos estaba integrado exclusivamente por arqueros. El segundo grupo, situado en el centro, constituía, sin lugar a dudas, el más importante de los tres, pues agrupaba a la inmensa mayoría de las fuerzas tecpanecas. El tercer cuerpo de tropas, colocado a la retaguardia, estaba formado por fuerzas de reserva.

Un solo vistazo a la formación del ejército contrario, bastó a Moctezuma para percatarse del plan de campaña adoptado por los generales de Maxtla. Los arqueros tecpanecas actuarían en primer término, buscando desde la distancia producir el mayor daño posible, después de esto atacaría el grueso del ejército, que apoyado en su superioridad numérica y contando con la circunstancia de que los aliados se encontraban en el centro de una extensa llanura, trataría de envolverlos para privarles de toda posibilidad de retirada y poder atacarlos por todos lados hasta exterminarlos.

Mientras el grueso del ejército tecpaneca hacía alto sin romper su formación, los batallones de arqueros continuaron avanzando. Al observar la cercana proximidad de sus oponentes, el capitán azteca que se encontraba al frente de los arqueros aliados pronunció una orden con ronca voz. Al instante, una cerrada lluvia de flechas partió de los tensos arcos de tenochcas y texcocanos. Tras detener su avance y adoptar rápidamente la posición adecuada, los tecpanecas lanzaron a su vez una primera andanada de proyectiles, iniciándose en esta forma el encuentro tan largamente esperado por ambos contendientes.

Durante un buen rato el duelo de arqueros se prolongó produciendo bajas considerables en los dos bandos, sin que ello se tradujese en una ventaja apreciable para ninguna de las partes. Repentinamente, la mala fortuna pareció sentar plaza en el campo aliado. El capitán azteca que dirigía a los flecheros se desplomó al ser traspasado por un certero proyectil, que perforando su cota de algodón se le incrustó profundamente en el pecho. Su lugar fue ocupado de inmediato por un valiente capitán de Texcoco, pero apenas acababa éste de hacerse cargo del mando, cuando una flecha se clavó en su garganta. Soportando estoicamente los dolores, el texcocano continuó dirigiendo la acción de los arqueros aliados, pero la sangre que manaba abundantemente de su herida le ahogaba, impidiéndole una adecuada pronunciación de las voces de mando. Y en esta forma, mientras los proyectiles tecpanecas eran lanzados con creciente vigor y tino cada vez más certero, la actuación de los arqueros aliados comenzó a fallar ostensiblemente por falta de coordinación.

Desde su cercana atalaya tras las rocas, Moctezuma comprendió que el recién iniciado combate estaba a punto de convertirse en una catastrófica derrota para su ejército. Al ser incapaces de dar una adecuada respuesta al ataque de sus enemigos, las semiparalizadas líneas de arqueros no tardarían en desbandarse o en ser aniquiladas por la ininterrumpida lluvia de flechas que se abatía sobre ellas. De sobrevenir la derrota de los flechadores aliados, los tecpanecas contarían con una ventaja insuperable que garantizaría plenamente su victoria.

Aun cuando el Flechador del Cielo tenía planeado encabezar a sus tropas durante la fase central y más importante del combate, motivo por el cual había juzgado conveniente no participar personalmente en la etapa inicial del mismo, al observar el adverso cariz que estaban tomando los acontecimientos cambió rápidamente su determinación y decidió hacerse cargo personalmente de la dirección de los arqueros.

El promontorio donde se encontraba Moctezuma —situado al frente y un poco a la derecha de las líneas aliadas—, que le resultara tan útil hasta ese momento como lugar de observación, planteaba ahora al guerrero azteca un serio problema para su movilización, ya que si se encaminaba directamente hacia donde se encontraban sus tropas, en cuanto abandonase su seguro refugio sería un fácil blanco para cuanto proyectil descasen lanzarle los cercanos flecheros tecpanecas, por el contrario, si para evitar los proyectiles enemigos efectuaba un largo rodeo, perdería un tiempo que muy bien podía resultar decisivo.

Tras de impartir algunas órdenes a los oficiales que le acompañaban, tendientes a evitar que cundiese la desorganización en el ejército aliado si ocurría su muerte, el Flechador del Ciclo salió del refugio y con paso tranquilo y firme se dirigió en línea recta hacía el lugar donde se encontraban sus abatidos arqueros. Una andanada de flechas pasó silbando por arriba de su cabeza casi en el instante mismo de iniciar la marcha. Era evidente que la orden de lanzar aquellos proyectiles había sido dada antes de que los tecpanecas vieran a Moctezuma, pues la trayectoria seguida por las flechas no incluía todavía a la figura del guerrero.

El primero en darse cuenta de la inesperada aparición de Moctezuma fue el herido capitán de Texcoco, que con sobrehumanos esfuerzos y patéticos ademanes continuaba tratando de dirigir a los arqueros aliados. Comprendiendo que la llegada de Moctezuma lo liberaba de una responsabilidad que había sabido sobrellevar por encima de la más rigurosa exigencia, el ensangrentado rostro del texcocano reflejó una profunda expresión de alivio en el momento mismo en que rodaba por tierra entre estertores de agonía.

Mientras el Flechador del Cielo continuaba su solitaria marcha, su bien adiestrado oído percibió con toda claridad lo que ocurría a sus espaldas, escuchó el ruido producido por las cuerdas de los arcos tecpanecas al ser tendidos al máximo, enseguida oyó el característico vibrar que se produce en las cuerdas en el momento de lanzar las flechas, así como el agudo silbar de innumerables proyectiles que cruzaban velozmente el aire en dirección a su persona.

Sin acelerar el paso, Moctezuma rogó a los dioses que la compacta armadura laboriosamente tejida para él por la bella Citlalmina resultase eficaz. El impacto de numerosos proyectiles —golpeando e incrustándose en las más diversas regiones de su armadura— le hizo tambalearse y estuvo a punto de derribarle, sintió un ligero escozor en varias partes del cuerpo y supuso que aun cuando varias flechas habían traspasado la armadura, sólo habían llegado a arañar superficialmente la piel pero no a herirle de gravedad.

Con incontables flechas clavadas en su armadura, semejando una especie de extraño y gigantesco erizo, Moctezuma concluyó su recorrido y llegó ante los paralizados flechadores aliados. Aquéllos de entre éstos que pudieron observar de cerca su rostro, se sorprendieron ante la expresión de serena tranquilidad contenida en las facciones del guerrero; nada en él, salvo las flechas que, cual singular adorno, sobresalían de su armadura, denotaba que acababa de burlar a la muerte mediante espectacular hazaña.

Al mismo tiempo que sobre tenochcas y texcocanos se abatía una nueva andanada de flechas enemigas, llegó hasta ellos la enérgica voz de Moctezuma dando órdenes para la continuación del combate; bajo su influjo, los desmoralizados guerreros se sintieron infundidos de un nuevo vigor, recuperando rápidamente la confianza perdida. Muy pronto la coordinación de los arqueros aliados quedó restablecida, sus proyectiles partían con tanto ímpetu y con tan buena puntería como los que arrojaban los tecpanecas.

El reñido duelo entre los arqueros prosiguió largamente, ocasionando fuertes bajas en ambas partes. El equilibrio logrado en la lucha no permitía predecir ninguna otra posibilidad que no fuera el completo exterminio de los respectivos contingentes de arqueros; en vista de lo cual, Maxtla ordenó que entrase en acción el grupo central y más numeroso de su ejército.

Acatando de inmediato las órdenes recibidas, las diezmadas filas de flecheros tecpanecas se retiraron en buen orden del campo de batalla, pasando a incorporarse a las fuerzas de reserva. Por su parte, el grueso del ejército de Maxtla inició un avance en masa con la evidente intención de envolver a sus contrarios.

La actitud de las tropas aliadas parecía propiciar en forma inexplicable los propósitos tecpanecas, pues alejándose de la cercana zona boscosa y adentrándose cada vez más en la dilatada llanura, tenochcas y texcocanos marchaban en línea recta al encuentro de sus enemigos.

Los veloces espías de Maxtla, que a riesgo de ser capturados observaban desde las cercanías de las tropas aliadas los movimientos ejecutados por éstas, se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que marchando en pos de los guerreros, el pueblo azteca se adentraba también en la llanura, lo que obviamente lo exponía a quedar cercado y sin ninguna posibilidad de escapatoria en cuanto los tecpanecas concluyesen su amplia maniobra envolvente.

Al continuar su avance, los batallones aliados —encabezados por Itzcóatl y Nezahualcóyotl— llegaron al lugar donde acababa de desarrollarse el feroz encuentro entre los arqueros. Sin interrumpir su marcha, las tropas vitorearon en forma entusiasta a los maltrechos flechadores, testimoniándoles así su admiración por el esfuerzo y valor desplegados en su recién terminado enfrentamiento con los diestros arqueros tecpanecas.

Mientras Moctezuma reorganizaba a los arqueros que aún se encontraban en situación de continuar combatiendo, la población civil se encargaba, con gran celeridad y presteza, de recoger a los heridos y a los muertos y de sustituir los arcos y flechas de los guerreros por lanzas y escudos. Una vez concluidas sus labores de asistencia a los guerreros, los civiles iniciaron una maniobra al parecer absurda: con largas escobas de recias varas comenzaron a barrer el suelo, levantando con ello enormes polvaredas.

Instantes después se inició una doble marcha en direcciones opuestas. La mayor parte de las reorganizadas tropas de arqueros aliados, portando sus nuevos pertrechos y bajo la dirección de Moctezuma, se dirigieron al frente en seguimiento del resto del ejército.

La población civil, en unión de setecientos guerreros al mando de Tlacaélel, comenzó a alejarse del campo de batalla a la mayor velocidad posible, encaminándose a la región boscosa situada en las proximidades de la llanura donde tenía lugar el encuentro. Las densas nubes de polvo que los tenochcas continuaban levantando con sus enormes escobas, impidieron a los espías tecpanecas percatarse del hecho de que confundidos entre la población civil que abandonaba el campo de batalla iban también algunos guerreros.

Aún no se disipaban las nubes de polvo levantadas por el pueblo azteca en su precipitada retirada, cuando el ejército tecpaneca terminó de cerrar el enorme círculo en cuyo interior —formando una especie de compacto núcleo— quedaron apresadas las fuerzas aliadas. La distancia que mediaba entre ambos contendientes era ya tan escasa que unos a otros podían distinguirse los rostros sin mayor dificultad. Tenochcas y texcocanos habían estrechado al máximo sus filas, adoptando una cerrada posición defensiva. El ejército de Maxtla detuvo momentáneamente su marcha, para luego, con ímpetu similar al de un huracán devastador, lanzarse con desatada furia sobre sus oponentes.

El choque fue terrible. Incontables guerreros fueron puestos fuera de combate desde el primer momento. Muertos y heridos quedaban tendidos en el lugar donde se desplomaban y eran pisoteados sin misericordia por el resto de los combatientes, atentos tan sólo a inferirse el mayor daño posible unos a otros, poniendo en ello una frenética ferocidad que producía estragos en ambos bandos.

El campo de batalla se transformó al instante en un gigantesco remolino cuyo centro atraía y devoraba a los guerreros con increíble velocidad. Ninguno de los participantes en la lucha recordaba haber presenciado un encuentro tan implacable y despiadado. El combate se prolongaba sin que se produjese una sola captura de prisioneros. Era obvio que se luchaba buscando no la rendición, sino el exterminio del adversario.

Combatiendo siempre en los lugares de mayor peligro y animando de continuo a sus tropas con su esforzado ejemplo, Itzcóatl y Nezahualcóyotl eran la encarnación misma del arrojo y la valentía. En varias ocasiones estuvieron a punto de sucumbir ante el número arrollador de sus contrarios, quedando, incluso, más de una vez cercados por enemigos que les atacaban por doquier, pero en todos los casos, la reacción desesperada de sus leales más próximos había venido a rescatarlos de una muerte que, momentos antes, parecía inevitable.

La inconfundible figura de Moctezuma, con su armadura erizada de saetas, parecía multiplicarse y estar en todas partes infundiendo determinación y confianza con su sola presencia. Dando órdenes e indicaciones siempre oportunas y combatiendo sin cesar con insuperable destreza, el Flechador del Cielo era a un mismo tiempo el cerebro y el alma del ejército aliado.

Un guerrero tecpaneca llamado Mázatl, famoso por su invencible fortaleza y descomunal corpulencia, logró llegar hasta el sitio donde el Flechador del Cielo sembraba el suelo de oponentes. El duelo de los dos colosos se entabló al instante. Ante la inmensa mole del tecpaneca, la recia y compacta figura de Moctezuma semejaba un jaguar luchando contra una enorme y movediza roca. Un golpe demoledor del enorme macuahuitl que cual ligero carrizo empuñaba Mázatl hizo volar en pedazos el escudo de Moctezuma. Haciendo gala de su gran agilidad y de su experimentada pericia en los combates cuerpo a cuerpo, el Flechador del Cielo fue cansando lentamente a su peligroso contrincante a base de incesantes ataques y de rápidas retiradas, logrando evadir siempre, en ocasiones por un mínimo margen, los fuertes golpes de su adversario. Tras de un último y desesperado intento por acabar con su inasible rival de un solo y mortífero golpe, el gigantesco tecpaneca rodó por tierra, sangrando de incontables heridas.

El tiempo transcurría y la batalla continuaba con gran intensidad. Los ejércitos aliados, cercados por todos lados, se mantenían tenazmente aferrados al terreno, rechazando asalto tras asalto de sus enemigos. Tal parecía que aquel reñido encuentro podría prolongarse indefinidamente sin que ninguno de los contendientes lograse la victoria; sin embargo, al comenzar a declinar la tarde, la superioridad numérica de las huestes de Maxtla empezó a rendir sus frutos. Mientras los huecos dejados en las filas tecpanecas a causa de los guerreros muertos, heridos, o simplemente extenuados por la incesante lucha, eran de inmediato llenados por nuevas y descansadas tropas, los aliados se veían obligados, para evitar la ruptura de sus posiciones, a estrechar continuamente sus líneas, única medida de que disponían para llenar el vacío dejado en ellas por el siempre creciente número de bajas. Por otra parte, no sólo el espacio de que disponían las tropas aliadas era cada vez menor, sino que conforme avanzaba el tiempo, una gran parte de sus componentes comenzaban a dar señales de un completo agotamiento, debido al tremendo esfuerzo que habían venido realizando a lo largo de toda la jornada.

Los generales tecpanecas que con atenta mirada contemplaban el desarrollo del encuentro, se percataron del cansancio que comenzaba a hacer presa del ejército aliado y solicitaron a Maxtla que ordenase la intervención de las fuerzas de reserva aún disponibles, con objeto de acelerar la destrucción del enemigo y garantizar plenamente el triunfo tecpaneca.

El Rey de Azcapotzalco, desconfiado y receloso por naturaleza, no se decidía a lanzar sus últimas tropas al combate. Las nubes de polvo levantadas por la población tenochca al abandonar el campo de batalla, le hacían temer la posibilidad de una maniobra tendiente a ocultar la retirada de tropas que muy bien podían retornar en cualquier momento. Sus generales opinaban lo contrario, para ellos aquella extraña conducta sólo perseguía el propósito de causar desconcierto y de obligarles a mantener paralizadas buena parte de sus fuerzas a la espera de unas tropas inexistentes, pero aún en el supuesto, concluían, de que los aliados mantuviesen escondidas algunas fuerzas de reserva, el número de éstas debía ser en extremo reducido —a juzgar por la totalidad de los combatientes aliados enzarzados en la lucha— de manera que su posible intervención en la última fase de la batalla no podría cambiar el ya predecible resultado final de la misma.

Con objeto de vencer la oposición de Maxtla al empleo de sus reservas, los generales le hicieron notar que no estaba ya lejana la llegada de la noche: si el ejército aliado no era aniquilado antes de que concluyese el día, se corría el riesgo de que bajo el amparo de las tinieblas aztecas y texcocanos lograsen romper el cerco tecpaneca y refugiarse en Tenochtítlan, prolongando con ello un conflicto que muy bien podía quedar plenamente resuelto en aquellos momentos. A regañadientes, el tirano ordenó la entrada en acción de sus últimas tropas de reserva.

La llegada al campo de batalla de importantes contingentes de refresco se dejó sentir de inmediato en el desarrollo del combate. El ejército tecpaneca percibió con toda claridad que tenía la victoria al alcance de la mano, e infundido de nuevos y renovados bríos incrementó su ataque. Las tropas aliadas, sobrepasado el límite de sus fuerzas, comenzaron a resultar impotentes para resistir la incesante avalancha que pesaba sobre ellas. De poco servía ya que Itzcóatl, Nezahualcóyotl y Moctezuma, continuasen dando ejemplo de una sobrehumana resistencia, hilvanando una tras otra increíbles proezas de valor y conservando la vida en forma del todo inexplicable, sus guerreros iban siendo implacablemente vencidos, no por carencia de arrojo, sino por sobra de agotamiento. La total destrucción del ejército aliado era ya sólo cuestión de tiempo.

En el cercano claro del bosque en donde se encontraba el pueblo azteca —en unión de Tlacaélel y de setecientos guerreros— prevalecía una enorme tensión y una angustiosa incertidumbre. En virtud de la disposición de los ejércitos combatientes —los aliados en el centro y los tecpanecas acosándolos por todos lados— resultaba imposible para los observadores ubicados en el bosque poder percatarse del desenvolvimiento de la lucha, ya que lo único que alcanzaban a contemplar eran los incesantes movimientos que tenían lugar en la retaguardia de las tropas tecpanecas.

El nerviosismo motivado por el desconocimiento de lo que ocurría en el campo de batalla era de tal grado, que de no ser por la presencia de Tlacaélel, tanto el pueblo como el pequeño contingente de soldados habrían abandonado gustosos su escondite en el bosque para lanzarse hacia el lugar donde tenía lugar el encuentro. En medio de aquel ambiente de mal reprimida zozobra, la imperturbable presencia de ánimo de que hacía gala el Portador del Emblema Sagrado constituía la base inconmovible a la que se asían las esperanzas de liberación de todo el pueblo tenochca. Alrededor del mediodía, Tlacaélel anunció que antes de retornar al campo de batalla transmitiría un mensaje de trascendental importancia. Sus palabras provocaron una gran expectación, e incrementaron aún más el ya casi irresistible anhelo común de marchar cuanto ante al sitio donde se desarrollaba el encuentro.

En el improvisado campamento tenochca, la esposa del capitán azteca muerto al frente de los arqueros aliados al iniciarse el combate se debatía en dolorosos espasmos que presagiaban un próximo y difícil alumbramiento. Las parteras que le acompañaban, tras de reprenderle por no haberse quedado en Tenochtítlan, procuraron desentenderse del asunto convencidas de que su intervención resultaría inútil, pues el nacimiento se anunciaba con problemas que juzgaban insuperables. Por otra parte, ninguna de ellas quería dejar de participar en el ya inminente retorno de todo el pueblo azteca al campo de batalla. Al lado de la infeliz mujer permanecía tan sólo Citlalmina, brincándole la ayuda que le era posible en aquellas difíciles circunstancias.

Provenientes de distintos rumbos, dos jadeantes y sudorosos adolescentes —integrantes de los grupos encargados de vigilar desde cerca lo que ocurría en el campamento enemigo— llegaron casi simultáneamente ante Tlacaélel, sus informes eran coincidentes: los tecpanecas habían lanzado a la batalla sus tropas de reserva. De inmediato Tlacaélel ordenó a pueblo y guerreros que se aprestasen para la marcha. Los soldados se agruparon en tres cerrados batallones. El pueblo se formó ordenadamente detrás de los guerreros.

La insoportable tensión que dominaba a todos los tenochcas aumento aún más, cuando observaron al Azteca entre los Aztecas encaminarse a una ligera protuberancia del terreno con la evidente intención de dirigir desde aquella eminencia su anunciado mensaje.

Al igual que en la primera ocasión en que hablara ante su pueblo, el Portador del Emblema Sagrado parecía haber sufrido una misteriosa y profunda transformación: su ser constituía una especie de vibrante energía cuyas emanaciones se esparcían por doquier. La presencia de fuerzas superiores a punto de manifestarse se percibía claramente en el ambiente. En forma intuitiva, todos los presentes comprendían que estaban a punto de participar en un hecho de inusitada trascendencia.

Tlacaélel levantó el brazo señalando hacia el campo de batalla, mientras de sus labios salía una sola palabra tres veces repetida:

¡Me-xíhc-co. Me-xíhc-co. Me-xíhc-co!

El heredero de Quetzalcóatl acababa de pronunciar en público, por vez primera en la historia, el nombre secreto del territorio en donde a través del tiempo habían surgido una y otra vez prodigiosas civilizaciones. Aquel vocablo era tenido como el más sagrado de todos los conjuros pronunciados por los Sumos Sacerdotes de Quetzalcóatl en ceremonias religiosas cuya celebración ignoraba el común del pueblo. El significado de aquella palabra era doble, por una parte simbolizaba la expresión del principio de dualidad existente en todo lo creado —manifestado por la presencia en el cielo del sol y la luna— y por otra, el ideal de alcanzar la unidad y la superación de la humanidad, mediante la integración de una sola y armónica sociedad en la cual quedasen superadas las contradicciones que separan a los diferentes grupos humanos. La sabiduría y los anhelos de varios milenios de cultura, sintetizados en una sola palabra.[10]

A pesar de que nadie de entre los que escuchaban a Tlacaélel conocía el profundo significado de aquel misterioso y ancestral vocablo, presintieron al instante que se trataba de un conjuro, de una palabra símbolo, capaz de permitir la creación de un puente espiritual entre el ser humano y las fuerzas superiores que lo trascienden.

Todavía vibraba en el aire el eco de la palabra triplemente pronunciada por la poderosa voz de Tlacaélel, cuando pueblo y guerreros, impulsados por un irresistible anhelo surgido de lo más profundo de su ser, comenzaron a su vez a repetir con recio acento:

¡Me-xihc-co. Me-xíhc-co. Me-xíhc-co!

La incesante repetición de la enigmática palabra, resonando en cada nueva ocasión con mayor vigor, parecía ir borrando rápidamente en quienes la pronunciaban no sólo su sentido de individualidad en relación con los demás, sino también su conciencia de diferenciación con los restantes elementos del Universo: la tierra y los árboles, el agua y la luz, las rocas y los dioses, no eran ya algo ajeno y distinto a ellos mismos, sino que todos formaban parte de un poderoso espíritu único, del cual eran voluntad y expresión consciente en aquellos momentos.

Sin dejar de pronunciar la palabra-símbolo, los aztecas salieron del bosque y penetraron en la dilatada llanura donde se libraba el combate. Una vez más, mujeres, niños y ancianos, hicieron uso de las enormes escobas que portaban levantando con ellas densas nubes de polvo mientras se aproximaban al campo de batalla.

En el interior del cada vez más estrecho círculo tendido por las tropas tecpanecas en torno a las fuerzas aliadas, la lucha comenzaba a transformarse en simple carnicería. A pesar de su indeclinable valentía, las agotados guerreros de Tenochtítlan y Texcoco iban siendo exterminados con creciente rapidez por las descansadas tropas de reserva que los tecpanecas habían lanzado al combate.

Cuando todo parecía indicar la inminente derrota del ejército bajo su mando, Moctezuma comenzó a escuchar en la lejanía, primero en forma apenas audible pero luego con clara precisión, la afirmación insistente de una misma palabra:

¡Me-xíhc-co. Me-xíhc-co. Me-xíhc-co!

El Flechador del Cielo concluyó que los dueños de aquellas voces no podían ser otros sino el pueblo y los guerreros bajo el mando de Tlacaélel, que de acuerdo con lo convenido, retornaban al campo de batalla a intentar un súbito cambio en el desarrollo del encuentro. Sin dejar de combatir un solo instante, Moctezuma elevó su voz por sobre el fragor de la lucha, para afirmar con recio y desesperado acento:

¡Me-xíhc-co. Me-xíhc-co. Me-xíhc-co!

Los desfallecientes guerreros aliados parecieron presentir que la enunciación de aquella misteriosa y desconocida palabra entrañaba la única perspectiva de salvación; y con voces que denotaban entremezclados sentimientos de angustia y esperanza, clamaron al unísono:

¡Me-xíhc-co. Me-xíhc-co. Me-xíhc-co!

Por sobre encima de la barrera de fuerzas enemigas que les separaban, las voces de los sitiados se unieron a las de los recién llegados, formando un solo y gigantesco coro:

¡Me-xíhc-co. Me-xíhc-co. Me-xíhc-co!

El ancestral conjuro, pronunciado una y otra vez con tan ferviente emotividad que impedía la más leve monotonía, parecía a un mismo tiempo descender de lo alto de los cielos y brotar de las profundidades de la tierra. Su retumbante acento impregnaba el campo de batalla, transformándolo en una especie de recinto en donde tenía lugar una sagrada ceremonia:

¡Me-xíhc-co. Me-xíhc-co. Me-xíhc-co!

Las tropas tecpanecas, sorprendidas ante la inesperada aparición de contingentes contrarios cuya existencia ignoraban, detuvieron su avasallador avance sin abandonar por ello su ordenada formación. Ante el inminente ataque de que iban a ser objeto, los soldados de Maxtla situados en la retaguardia dieron una apresurada media vuelta para hacer frente a las nuevas fuerzas surgidas a sus espaldas.

Envueltos entre densas nubes de polvo que impedían a cualquier observador percatarse de lo escaso de su número, los setecientos guerreros aztecas encabezados por Tlacaélel atacaron con furia incontenible la retaguardia del ejército tecpaneca. El pueblo tenochca, arrastrando siempre sus largas escobas, volvió a alejarse del campo de batalla, dirigiéndose en línea recta a la cercana ciudad de Azcapotzalco.

Abriéndose paso por entre las filas de sus confundidos oponentes, las tropas bajo el mando de Tlacaélel traspasaron el cerco tecpaneca y llegaron hasta el lugar donde se encontraba el ejército aliado. Los diezmados batallones de tenochcas y texcocanos abrieron momentáneamente su cerrada formación defensiva para formar un largo pasadizo interno por el cual avanzaron a todo correr los recién llegados. Tras de atravesar su propio campo, Tlacaélel y los guerreros que le acompañaban chocaron con las tropas tecpanecas situadas en la delantera. Los soldados de Maxtla eran presa del desconcierto producto de la sorpresa y la desilusión: cuando creían tener ya la victoria al alcance de la mano y sólo restaba terminar de liquidar a sus desfallecidos oponentes, aparecían surgidos quién sabe de dónde nuevos batallones de descansados y aguerridos combatientes que les atacaban por todos lados.

Aprovechando el transitorio descontrol que paralizaba a sus adversarios, las tropas del Portador del Emblema Sagrado lograron de nueva cuenta perforar el cerco tecpaneca, arrollando a todo aquel que se oponía a su avance. Una vez transpuestas las líneas enemigas, Tlacaélel y sus acompañantes comenzaron a alejarse del campo de batalla encaminándose rumbo a la Ciudad de Azcapotzalco. Muy pronto dieron alcance al pueblo azteca que marchaba con idéntica dirección, y unidos pueblo y guerreros, continuaron avanzando con gran prisa.

La repentina irrupción en el campo de batalla de las fuerzas bajo el mando de Tlacaélel, seguida de su inmediata desaparición, pareció ser la esperada señal que aguardaban todos los integrantes del ejército aliado para iniciar una generalizada contraofensiva. Superando el agotamiento que les dominaba a base de voluntad y entusiasmo, tenochcas y texcocanos contraatacaron con renovado ímpetu, en un claro y desesperado esfuerzo tendiente a romper el apretado cerco mantenido por los tecpanecas a lo largo del encuentro.

La inesperada reacción aliada cambió rápidamente la faz del combate. En incontables sitios el cerco quedó roto, y en lugar de dos ejércitos combatiendo en un bien delimitado frente, la lucha se transformó en un sin fin de pequeños encuentros, sostenidos por grupos reducidos que en medio del más completo desorden se destrozaban unos a otros, sin que nadie pudiese determinar cuál de los dos bandos estaba logrando sacar la mejor parte en aquella lucha caótica y feroz.

Si bien la ruptura del cerco significaba que la estrategia tecpaneca tendiente a lograr la destrucción total de las fuerzas aliadas había fracasado, de ello no se infería la necesaria derrota del ejército de Maxtla, cuyos contingentes, por el hecho de continuar siendo más numerosos que los aliados, seguían contando con una decisiva ventaja que muy bien podría permitirles terminar imponiéndose. Así lo entendían los oficiales tecpanecas que continuaban arengando a sus tropas a seguir luchando sin desmayo, y así lo entendía también el común de los soldados bajo su mando, que gracias a la disciplina y al espíritu de lucha que caracteriza a los combatientes profesionales, lograron pronto recuperarse parcialmente del desaliento que les dominara al ver frustradas sus esperanzas de una cercana victoria y continuaron peleando con denuedo.

Mientras la lucha en el campo de batalla seguía desarrollándose en medio de una creciente anarquía, Tlacaélel y sus seguidores llegaban a las afueras de la Ciudad de Azcapotzalco. En la capital tecpaneca reinaba un confiado optimismo sobre el resultado del combate que se libraba en las cercanías de la ciudad. Acostumbrados a los reiterados triunfos de su ejército, los habitantes de Azcapotzalco daban por segura la derrota de los rebeldes. Los numerosos mensajeros llegados del frente a lo largo del día, no habían hecho sino confirmar lo que todos suponían: a pesar de la desesperada resistencia que estaban presentando las fuerzas enemigas, éstas iban siendo vencidas en forma lenta pero segura.

Repentinamente, los vigías apostados en las entradas de Azcapotzalco observaron con extrañeza la proximidad de un contingente humano que rápidamente se acercaba a la ciudad. La larga estela de polvo dejada en su avance por los desconocidos indicaba muy claramente su elevado número. En cuanto los vigías se dieron cuenta que los recién llegados eran tenochcas, comenzaron a esparcir la voz de alarma, sembrando el temor y la confusión entre los moradores de la capital tecpaneca.

Al marchar Maxtla con sus tropas al combate, había dejado para proteger Azcapotzalco tan sólo unos cuantos batallones de guerreros, los cuales, sorprendidos ante la inesperada aparición de sus enemigos, concluyeron que se hallaban frente a la totalidad de las fuerzas aliadas, que tras de aniquilar al ejército tecpaneca en el campo de batalla se disponían a ocupar la ciudad.

En vista de la, al parecer, aplastante superioridad de sus adversarios, los oficiales tecpanecas que mandaban la guarnición consideraron inútil tratar de impedirles la entrada a la ciudad y optaron por ordenar a sus fuerzas se replegaran al cuartel central, con objeto de fortificarse en su interior mientras analizaban las propuestas de rendición. Ni siquiera esta maniobra pudo efectuarse en forma organizada, pues a la entrada del cuartel aguardaban varios sacerdotes de elevada jerarquía, que a grandes voces exigieron a las tropas dirigirse al Templo Mayor para hacerse cargo de su defensa. Después de una violenta discusión entre sacerdotes y militares, la mayor parte de los guerreros se introdujeron en el cuartel, mientras el resto de sus compañeros se encaminaba, en unión de los sacerdotes, hacia la alta pirámide en cuya cima estaba edificado el templo principal de la ciudad. Aterrorizada y presagiando lo peor, la población civil se mantenía oculta dentro de sus casas.

En tanto que el pueblo azteca detenía su marcha y aguardaba en las afueras de Azcapotzalco, Tlacaélel y sus guerreros penetraban en la ciudad y tras de recorrer sus desérticas calles llegaban ante las escalinatas del Templo Mayor. Los soldados y los sacerdotes tecpanecas, ubicados en la parte superior del edificio, comenzaron de inmediato a lanzar una furiosa lluvia de proyectiles en contra de los tenochcas, pero éstos, haciendo caso omiso de las bajas que sufrían, ascendieron a toda prisa los empinados peldaños de la elevada escalera y trabaron combate cuerpo a cuerpo con los defensores del templo. El encuentro fue breve y feroz. Los tecpanecas combatían poseídos por una frenética desesperación, varios de sus sacerdotes, al darse cuenta de la inminencia de la derrota, se arrojaron al vacío. Tras de rodar por los inclinados muros de la pirámide, sus cuerpos quedaron inertes al pie de la gigantesca construcción.

Una vez que lograron terminar con todos sus enemigos, los aztecas incendiaron el templo, prendiéndole fuego por los cuatro costados. Al impulso del viento las llamas se extendieron rápidamente y muy pronto toda la parte superior de la pirámide era presa de enormes llamaradas.

Conseguido su empeño, Tlacaélel y sus acompañantes se dirigieron sin pérdida de tiempo al cuartel central de la ciudad. Dado lo reducido de su número, era obvio que resultaría contraproducente cualquier intento de asalto a la fortificación, así pues, los aztecas se contentaron con lanzar periódicamente certeras andanadas de flechas contra las ventanas del edificio, maniobrando de continuo en su contorno, para hacer creer a sus ocupantes que se encontraban cercados por fuerzas considerables.

Las enormes llamas que envolvían al Templo Mayor de Azcapotzalco iban a producir repercusiones de trascendentales consecuencias en el desarrollo del prolongado combate que se libraba en las cercanías de la ciudad. Al percatarse del incendio que consumía al templo, todos los integrantes del ejército de Maxtla llegaron a la conclusión de que fuerzas enemigas se habían apoderado de la ciudad. El abatimiento y el desaliento más completos cundieron de inmediato tanto entre los tecpanecas como entre los diversos contingentes de tropas mercenarias que luchaban en su compañía, cuyos jefes, convencidos de que la pérdida de la ciudad imposibilitaría a Maxtla el poder cumplir los compromisos con ellos adquiridos, se dieron a la tarea de organizar cuanto antes la retirada de sus respectivas fuerzas, labor nada fácil, dada la característica de batalla campal que había adquirido e] encuentro.

Mientras las tropas mercenarias iban abandonando el campo de batalla —en medio de una gran desorganización y acosadas continuamente por sus contrarios— los guerreros aliados se agruparon con gran celeridad en dos nutridos contingentes. Los tenochcas, bajo la dirección de Moctezuma y de Itzcóatl, se dirigieron en línea recta a la ciudad de Azcapotzalco, en donde se unieron a las reducidas fuerzas de Tlacaélel y en rápido asalto se apoderaron del cuartel central enemigo. Los texcocanos, a cuyo frente continuaba el príncipe poeta con su armadura hecha girones, iniciaron un incontenible avance en dirección al lugar en donde se encontraban Maxtla y su guardia personal. Al ver avanzar a su temido rival arrollando a todo aquel que se atrevía a interponerse en su camino, el tirano optó por emprender una veloz huida, actitud que muy pronto fue secundada por los restos de su derrotado ejército.

Las sombras de la noche, al descender sobre el campo de batalla, dieron fin al combate impidiendo la persecución de los vencidos y facilitando a éstos su fuga.

Desde el cercano bosque próximo al campo de batalla, Citlalmina contemplaba la desordenada retirada de las tropas tecpanecas y el triunfal avance de los tenochcas rumbo a la capital enemiga. El difícil parto que atendiera sin la ayuda de nadie había concluido y una robusta criatura comenzaba a llorar entre sus brazos, sin embargo, y a pesar de todos sus esfuerzos por impedirlo, la madre se desangraba y era evidente que estaba a punto de perecer.

—¿Qué fue? —inquirió la infeliz mujer con débil voz cargada de ternura.

—Es un niño —respondió Citlalmina.

—Quiero que vea cómo triunfan nuestras tropas —afirmó la madre mientras sentía que la vida se le escapaba rápidamente.

Citlalmina se puso de pie y dirigió el sollozante rostro del pequeño hacia el campo de batalla, semicubierto ya por las tinieblas de la noche, después, con recia voz que resonó con acentos proféticos, habló así al recién nacido:

Llegarás a ser un guerrero ejemplar y tus ojos no verán nunca la derrota de los tenochcas.

Contemplando a su hijo con plácida expresión de maternal alegría, la madre expiró víctima de incontenible hemorragia. Citlalmina ocultó el cadáver lo mejor que pudo entre el denso follaje y emprendió enseguida el camino de retorno a Tenochtítlan, en unión de su pequeña carga.

Mientras cruzaba el solitario y silencioso bosque a través de estrechas veredas que le eran familiares desde su infancia, Citlalmina iba meditando sobre los importantes cambios que para el mundo náhuatl habrían de derivarse de la victoria obtenida por su pueblo en aquella decisiva jornada. En el vigoroso llanto del recién nacido, cuyos padres habían muerto el mismo día en diferentes clases de combate —contra el enemigo y en la lucha por traer un nuevo ser al mundo—, la joven tenochca veía simbolizados los primeros balbuceos del poderoso espíritu encarnado en el pueblo azteca, espíritu que ahora, en virtud del triunfo logrado en el campo de batalla, podría al fin comenzar a manifestarse plenamente.