Trabajábamos once horas al día. Olvídense de todo lo que hayan visto en las películas de guerra en las que los hombres pasean con jerséis de críquet, dedicándose a la jardinería o haciendo gimnasia para tapar los túneles de fuga, fumando en pipa y bromeando con los alemanes. Puede que fuera así en los campos de oficiales, pero en lo que toca a nosotros, los «otros rangos», el trabajo físico era duro, aunque no tan duro como el que hacían los rayados.

En la fábrica veía matar judíos a diario. Unos a patadas y palizas, otros sencillamente caían redondos y morían de hambre y agotamiento. Supe que estaba sucediendo lo mismo en todos los rincones del campo, en todos los trabajos. Aquellos judíos podían prolongar un poco la vida, pero el resultado final era siempre idéntico. No estaban suficientemente alimentados como para sobrevivir. A eso del mediodía llegaba la horrible sopa de col. Apenas podíamos tragarla, pero la nuestra al menos tenía algo nutritivo, mientras que lo que les daban a los judíos era poco más que agua maloliente. De vez en cuando conseguíamos exagerar la cantidad de nuestro Kommando de trabajo para conseguir más sopa de la que necesitábamos. No podíamos dársela directamente a los judíos, aunque la dejábamos en sitios donde ellos pudieran cogerla. Si los guardias o los Kapos les veían tomando nuestra sopa, los pateaban. Las palizas eran la norma.

La fábrica de Buna-Werke absorbía la vida y el trabajo de hombres agotados, y cuando ya no podían más, los enviaban a que los matasen. No sabía cómo se llamaba el sitio, pero iban al oeste, al primer campo de ladrillo, Auschwitz Uno, o al nuevo y enorme campo de madera de Auschwitz-Birkenau. Tarde o temprano los mataban; a muchos nada más llegar. Detrás de todo ello estaban las SS y los ejecutivos de IG Farben. Los Kapos, prisioneros convertidos en guardianes de sus compañeros, se convirtieron en el objeto de mis iras. Eran mala gente y muchos llevaban el triángulo verde de sus antecedentes delictivos. Su supervivencia dependía de mantener a raya al resto de los prisioneros. Si perdían su privilegiado trabajo, no vivían mucho porque no tenían amigos.

A menudo se habla de la inhumanidad del hombre para con el hombre, pero aquello no era humano ni inhumano, era bestial. Allí no significaban nada el amor y el odio. Reinaba la indiferencia. Me sentía degradado por cada asesinato sin sentido que presenciaba sin poder hacer nada al respecto. Vivía en plena aberración.

Cualquier cosa que se pudiera comer o comprar era de valor para los prisioneros judíos. Podía brindarles la oportunidad de vivir un poco más. Todos tenían que encontrar un modo, una forma de asegurarse unas cuantas calorías más al día, si no, morían. Los riesgos para ellos eran enormes.

Nosotros éramos privilegiados en comparación, pero solo en comparación. Solicitábamos algún domingo libre y se podía producir cierta ligera mejora en nuestras condiciones. Aunque no sin mantener una discusión con alguno de los principales contratistas de IG Farben.

Tener ciertos conocimientos puede ser peligroso. Tener ciertos conocimientos de un idioma en un sitio como Auschwitz podía ser mortal. Había echado en cara a uno de los gerentes que era un «schwindler» por hacernos trabajar sin descanso los siete días de la semana. Se puso furioso. Supe que había empleado mal esa palabra cuando llamaron a los guardias para que me llevaran de allí.

Al final llamaron a un traductor para mediar, un soldado escocés con mejor alemán que yo. Alegó que llamar a alguien «swindler» era una crítica suave, como llamarle granuja. Por supuesto, en alemán era mucho peor. En realidad, «schwindler» era suave en comparación con lo que yo pensaba, pero aquella explicación quitó hierro a la bronca y calmó la situación. Había tenido suerte otra vez.

Por lo general, el trabajo forzoso era duro y nos molestaba que pudiera servir a la maquinaria bélica alemana. Nos quejamos de que entraba en contradicción con la Convención de Ginebra. Para sorpresa mía, la queja se trasladó y nos citaron en un edificio de oficinas de IG Farben. Fui uno de los cinco muchachos elegidos para exponer nuestra demanda. Me chocó que estuvieran dispuestos a escuchar, pero en cuanto nos pasaron al despacho y vimos que iba a presidir la reunión un oficial de alta graduación, supe que no iba a salir bien.

Escuchó nuestra reclamación y acto seguido sacó su pistola Luger de la funda, la puso encima de la mesa y dijo: «Esta es mi Convención de Ginebra. Ustedes harán lo que yo diga». Nos volvieron a llevar al trabajo, pero estábamos decididos a hacer lo que pudiéramos para estorbar.

A menudo me ordenaban llevar recados al despacho de un ingeniero alemán. Llevaba un sombrero de ala corta y botas altas y polainas cuando estaba en la fábrica, pero era comunicativo y yo le caía bien. Teníamos ciertos planes para sabotear el trabajo que nos estaban obligando a hacer los alemanes y aquel contacto facilitaba las cosas. Así es como conocí a Paulina, una joven ucraniana que trabajaba allí. Muchas mujeres ucranias, entre ellas Paulina, fueron llevadas a Europa y obligadas a trabajar para los alemanes después de que Alemania atacara a la Unión Soviética. Tenían más libertad que los prisioneros judíos. No llevaban uniformes de rayas y no estaban allí para ser exterminadas, aunque su vida también era precaria. Tenían que armarse de valor para ayudarnos y Paulina nos ayudó mucho. Había nacido a orillas del mar Negro, era joven y tenía la cara ancha y el pelo rubio ondulado. Nos avisaba de cuando se esperaba la llegada de envíos especiales de maquinaria o componentes para que pudiéramos preparar algún tipo de sabotaje.

Cuando era demasiado comprometido vernos en el despacho del ingeniero, quedábamos en una pequeña sala de calderas. El encargado también hacía trabajo forzoso y yo le avisaba con anterioridad. Sabía lo que hacíamos, pero de todas formas bromeaba entrelazando los dedos mientras decía muy sugerentemente «amour, amour».

Había desatornillado una plancha de hierro ondulado de la estructura de detrás de la caldera para que, si las SS entraban en el cobertizo cuando estábamos hablando, uno de los dos pudiera escapar por la parte de atrás de la caseta. Nunca tuve necesidad.

La información que Paulina nos daba era vital. Cambiábamos los rótulos de los vagones de ferrocarril confiando en que irían a donde no debían. Poníamos arena en los rodamientos para que se recalentaran y se rompieran. Torcíamos las hojas de los refrigeradores para que vibraran y fueran estropeando la maquinaria. Incluso poníamos piedras afiladas por debajo de los cables eléctricos en las trincheras confiando en que acabarían cortando la corriente. Cuando nos enviaban a remachar los enormes gasómetros, ideamos una forma de martilleo del remache que pareciera bien terminado, aunque quedaba flojo y seguía habiendo escapes. Yo entraba en la zona de los contratistas, buscaba las botellas de oxígeno para soldadura oxiacetilénica y, utilizando una llave que yo me había hecho, abría las válvulas y soltaba el gas. El acetileno se olía, el oxígeno no. Era el crimen perfecto. Mi experiencia en ingeniería me vino bien por primera vez desde el desierto. Estaba contento de ser útil.

Paulina hizo mucho más por mí que suministrarme información. Se las arregló para darme comida cocinada en un par de ocasiones, mejor aún, me la dio en un plato. No sé de dónde la sacaría, pero se lo agradecí. Yo le gustaba, pero la cosa no pasó de ahí. No hubo nada entre nosotros, pero cuando me dio su fotografía me la guardé de todas maneras. La llevaba en el uniforme y me la traje a casa. Todavía la tengo. También me dio un sencillo sello con las misteriosas iniciales FD y la fecha 1943 grabadas en él. Incluso los regalos normales eran raros en aquel lugar y tenían un valor humano; también me lo traje a casa.

Buena parte de los sabotajes que practicamos hubieran sido imposibles sin ella. Fueron acciones modestas. Lógico. Algo de mayor envergadura habría sido detectado y alguien habría pagado las consecuencias. Era demasiado arriesgado.

Los terrenos para la planta de goma buna se habían explanado en abril de 1941. Heinrich Himmler, el Reichsführer-SS, había prometido a IG Farben miles de trabajadores esclavos para construirla. En aquella planta no llegó a producirse ni un taco de goma buna y me gustaría pensar que nosotros tuvimos algo que ver.

La inhumanidad estaba presente por todas partes. Un día estaba mirando hacia el comedor de IG Farben cuando vi a un prisionero judío rebuscando en un cubo de basura algo para comer o vender, quizá verduras mohosas o una colilla de cigarrillo o un trozo de alambre. Sus movimientos eran lentos. El hambre y el agotamiento le habían embotado los sentidos a todo lo que no fuera la disyuntiva de comer o morir.

No tuve tiempo de avisarle. No vio a la guardia de uniforme, una de las pocas del campo, hasta que estuvo justo detrás de él. Lo derribó de un solo golpe y se puso a horcajadas sobre él. Cogió una piedra grande con las manos enguantadas y le aplastó el cráneo.

No fue la única guardia que vi. Alguien señaló a una mujer con un uniforme bien cortado en un grupo que caminaba por el campo. La dureza de su expresión desfiguraba la juventud de su rostro. Me dijeron que era Irma Grese, la famosa guardia del campo de exterminio de Birkenau, al otro lado de la ciudad. Su conducta sádica llevó a su ejecución en diciembre de 1945.

Algunos guardias de las SS eran mayores o heridos de guerra, pero yo no tenía simpatía por ninguno de ellos. No eran el Afrika Korps. Sabían lo que estaba pasando en Auschwitz. No se hacía de tapadillo.

En cierta ocasión, un hombre de las SS se me acercó mientras yo estaba trabajando fuera. Tenía los ojos profundamente hundidos y una herida de guerra en el brazo. Se puso a mi altura y, con la mirada al frente, empezó a hablar como si fuera para sus adentros. Había sido tirador de ametralladora en el frente oriental y contó un ataque ruso que había comenzado a toque de silbato. Eran miles, dijo, y seguían apareciendo más y más por muchos que él liquidara. Estaba reviviéndolo a mi lado. El cañón de su ametralladora no tardó en deformarse por el calor de los disparos ininterrumpidos. Había sido inútil. No se les pudo detener. Él fue herido y quizá había quedado tocado de la cabeza. No dije nada. ¿Cómo iba a compadecerle en semejante lugar?

Al final de su monólogo, se irguió y echó a andar sin decir ni adiós. Volví a verlo tres días después. Me miró sin verme.

Recuerdo que estaba sosteniendo unas tuberías de metal para que un tipo de veinte años, rubio, con la cara redonda, pudiera soldar unos rebordes. Era un trabajador civil alemán. Aquellos trabajadores eran un misterio para nosotros, pero ese en concreto me intrigó. Traté de ganármelo como persona joven, le hablé de música y le pregunté por qué los nazis odiaban el jazz. Creí que si lo pillaba desprevenido podría hablar de su pasado, revelarme algo útil. Ya estaba envenenado por el odio. Decía que los judíos habían destruido su país. No nos encontramos, pero de pronto dejó de soldar y cantó:

Küss mich, bitte bitte, küss mich,

Eh’ die letzte Bahn kommt,

Küss mich ohne Pause’

(Bésame, por favor, por favor, bésame,

hasta que venga el último tranvía,

bésame sin parar)

No se daba cuenta de que esos inocentes versos estaban en contradicción con un lugar tan monstruoso. Siguió soldando.

Otro prisionero representó para mí las barbaridades y tropelías cometidas por los nazis. Se llamaba Victor Perez y era un judío sefardí nacido en la Tunicia francesa. En sus tiempos había sido campeón del mundo de los pesos mosca, pero le habían detenido en París en 1943. Como aficionado a ese deporte desde chico, yo lo conocí como el «Young» Perez que había ido a pelear en Gran Bretaña a principios de los años treinta. Hablé con él una vez muy brevemente dentro de IG Farben. Cuando le comenté su gran combate contra Johnny King en Manchester, tuvo que pararse a pensar para poder recordarlo. Era una sombra del apuesto boxeador joven cuyas fotos había visto yo. Años después me enteré de que le habían obligado a boxear en la Appelplatz —la plaza de armas de Auschwitz III— mientras los SS hacían apuestas sobre quién vencería. Los SS le pegaron un tiro en enero de 1945.

A mí no me bastaban nuestros pequeños actos de sabotaje. El suelo que pisábamos estaba empapado de sangre. Aquel terrible hedor seguía flotando por el campo y se mezclaba con la basura y los gases que había en el aire. Planteaba muchas cuestiones.

Creí que había llegado a acostumbrarme a la brutalidad de aquel lugar. Tenía que centrarme en sobrevivir. Todos los prisioneros de Auschwitz tenían una historia, su historia, pero las proporciones de lo que allí ocurría se tragaban las tragedias personales. Entonces, cuando menos me lo esperaba, dos personas destacaron entre la multitud. El sufrimiento colectivo de miles volvió a encarnarse en el fatídico destino de personas concretas. Eso fue lo que ocurrió con Hans y Ernst, dos prisioneros judíos que se acercaron a mí por razones muy diferentes.

Conocí a Hans mientras trabajaba en el primer piso de un edificio de ladrillo que iba cobrando forma poco a poco. Todavía no estaba hecho el tejado, pero ya habían empezado a instalar un sistema de cañerías a lo largo de un pasillo. Allí no se me veía, pero la disposición del edificio hacía que me pudieran sorprender fácilmente si pasaba por allí un guardia.

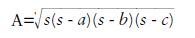

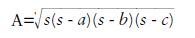

¿Qué estaba haciendo? Escribiendo con tiza una fórmula matemática en una de las grandes cañerías apiladas en espera de ser instaladas. Estaba ajeno a lo que pasaba a mi alrededor. Fue una tontería, estaba tratando de salvar algo de antes de la guerra, las certidumbres que había aprendido. Estaba intentando recordar el enrevesado método para calcular el área del triángulo, la fórmula de Herón:

Allí estaba yo, tiza en mano, en un pasillo a medio terminar, cerca del epicentro de la máquina de matar de los nazis, contemplando las letras y los símbolos de tiza en la tubería.

Hans vio que yo estaba solo y aprovechó la ocasión. Se me acercó y me preguntó si tenía un cigarrillo. Luego se fijó en mis garabatos matemáticos. Cuando habló, lo hizo en alemán. Solo dijo: «Sé lo que es esto» (Ich weiss was das ist). El afán diario por la comida y la supervivencia quedó olvidado por un momento. Ambos contemplamos la extraña fórmula y durante unos pocos latidos del corazón tuve la sensación de que estábamos en comunión con siglos de sabiduría e ingenio humanos, el mundo de la decencia y el estudio que habían sido arrinconados.

Hans era un judío holandés de rostro alargado y pómulos salientes. En cuanto lo conocí me di cuenta de que tenía estudios. Más adelante me enteré de que su familia había tenido unos grandes almacenes o algo parecido en Ámsterdam antes de la guerra. No llegué a saber mucho más de él. Ni siquiera estoy seguro de que se llamara Hans, aunque así era como yo le llamaba. Saber los nombres era peligroso. Si te interrogaban estabas perdido, acabarían sacándotelos y alguien se llevaría un tiro. Yo me daba a conocer a mí mismo como Ginger.

Volví en mí y me di cuenta de que estaba en peligro y le susurré que se fuera. Si le veían hablando conmigo, se acabó. Desapareció inmediatamente, pero aquellos breves momentos me causaron una honda impresión e hice por verle a partir de entonces.

Aquel encuentro con Hans marcó el comienzo de la más descabellada aventura en la que me he metido en toda mi vida; pero antes tuve que resolver algunos problemas personales porque, poco después de que se fuera Hans, un guardia encontró las letras de tiza. Pidió ayuda. Apareció toda una delegación uniformada y contempló con silencioso asombro los misteriosos símbolos de la cañería. Luego sucedió lo inevitable. Me llevaron a la pequeña caja de cristal de un despacho de la planta baja para interrogarme.

Solo estuvieron presentes dos oficiales de las SS, convencidos de que mis garabatos eran una especie de código secreto, pero ¿qué significaba y a quién iba dirigido?

—No es un código, es una fórmula —dije—. Como el teorema de Pitágoras…, solo que diferente.

Sabía que iba a ser difícil de explicar. No parecieron muy convencidos.

—Tiene que ver con los triángulos —dije—, con el cálculo del área de los triángulos.

Allí estaba yo, tratando de explicar a Herón y a Pitágoras a los SS. Con su mal inglés y mi rudimentario alemán no avanzamos gran cosa. Mis gestos no les decían nada. La verdad es que fue una de esas cosas raras que he hecho a lo largo de mi vida.

Hacía frío el día que conocí al segundo prisionero que dejó una marca indeleble en mi vida. Me dolía la espalda de tanto cargar con cañerías para llevarlas a la soldadura. La planta de filtración de tres pisos estaba prácticamente terminada. Tocaba ya el trabajo difícil: instalar el equipamiento interior.

En aquellos tiempos yo no fumaba, pero los cigarrillos eran la única moneda universal en Auschwitz. Con ellos podías comprar prácticamente la vida de cualquiera. Además, tenían otros usos.

Llegó para ver las obras un grupo de importantes ingenieros alemanes encargados del proyecto. Anduvieron de un lado para otro, enrollando y desenrollando los planos, tomando notas, dándose aires y hablando unos con otros.

Hice lo que hacía siempre cuando los tenía cerca. Me acerqué todo lo que pude y encendí un cigarrillo nada más que por echarles el humo a la cara. No les gustó mucho. Los demás muchachos me imitaron. Había que hacerlo con sutileza. Si quedaba muy agresivo o evidente podía haber problemas, pero captaron el mensaje.

Además, fumar era una forma de llevar cigarrillos a los prisioneros judíos sin llamar la atención. No me gustaba nada verlos rebuscando en la basura cuando tirábamos las colillas, aunque mejor eso que no hacer nada. Incluso las colillas eran objeto de trueque. Salí de la planta de filtración, dejando atrás el ruido de los martillazos y los intensos destellos de los sopletes de los soldadores.

Me di cuenta inmediatamente de que un joven prisionero judío no me quitaba el ojo de encima. Me figuré que probablemente estaba esperando a ver si yo tiraba la colilla. Llevaba la cabeza afeitada igual que los demás, pero había algo especial en él. Tenía un rostro más expresivo. No parecía un cadáver, aunque yo sabía que le faltaba poco. Todos acababan igual. Recuerdo las llegadas de judíos húngaros. Algunos eran unos tipos verdaderamente robustos. A los cuatro meses eran puro pellejo y huesos, y muchos ya estaban muertos.

Aquel muchacho andaría por los diecinueve años y tenía algo diferente. Me di cuenta de que su uniforme de cebra era más grueso y no estaba tan raído ni sucio como el de los demás. Al principio me hizo sospechar. Quizá fuera uno de los pocos favorecidos, los Prominente, que habían encontrado formas discutibles de ascender en la jerarquía del campo. No parecía uno de ellos, pero yo no podía estar seguro.

—¿Cómo te llamas? —pregunté.

—Ernst —contestó—. ¿Y tú?

Sus modales vencieron mis recelos. Había algo en él que me gustaba.

—Llámame Ginger —dije.

Creo que le di un cigarrillo y nos separamos. No hubo más.

Tardé varios días en volver a verlo. No nos miramos, era demasiado peligroso hacerlo abiertamente, sino que hablamos mientras caminábamos. Hacía esfuerzos por hablar en inglés, pero todo cambió en cuanto entendí lo que estaba tratando de decirme. Dijo algo así como: «Mi hermana en Inglaterra…».

Aquellas simples palabras me dejaron clavado donde estaba. ¿Había entendido bien? ¿Tenía una hermana en Inglaterra? Me quedé atónito. Lo miré. Estaba cansado, aunque no tenía el aspecto de agotamiento de los demás. Me explicó, en una mezcla de inglés y alemán, que su hermana había conseguido escapar a Gran Bretaña en 1939; había sido uno de los últimos judíos en salir de Alemania. Se llamaba Susanne, dijo, y había ido a Birmingham. Fue una conmoción oír el nombre de una conocida ciudad británica en boca de uno de aquellos pobres desgraciados. Habíamos forjado un vínculo, me sentí más próximo a él. Yo no era una persona emotiva, pero me di cuenta de cuántas cosas ocultaba para sobrevivir allí. Su hermana estaba a salvo en Birmingham y él encerrado en aquel odioso agujero.

—¿Tienes su dirección? —pregunté. Dijo que sí, pero que tenía que recordarla. Me pregunté si me estaría poniendo a prueba.

Probablemente se había dado cuenta de que tenía una oportunidad y quería aprovecharla. Tuve que esperar.

La siguiente vez que lo vi tenía la dirección de su hermana en la cabeza con toda claridad. Me la dijo inmediatamente: era 7 Tixall Road, en Birmingham, y yo la memoricé al momento. Dije que intentaría hacerle llegar una carta. Esa sencilla promesa fue el comienzo de un misterio que duraría casi siete décadas.

Ernst tenía un rostro travieso, inteligente. En los pocos meses que lo traté nunca vi que le dieran una paliza, que era cuestión de tiempo para la mayoría de ellos. Una herida o una paliza habrían precipitado su declive. Una vez de regreso en el campo, le di muchas vueltas antes de decidir la mejor forma de entrar en contacto con su hermana. A lo mejor todavía no sabía leer en inglés. A lo mejor no se fiaba de mí. Al final decidí hacerlo a través de mi madre, que probablemente entendería cómo interpretar mis oscuros mensajes.

Cuando lo llevé al papel, le dije a mi madre que escribiera a Susanne y le contara que yo estaba con su hermano en el campo de los británicos. Le di la impresión de que era un soldado inglés y de que tenía una herida en la mano que le impedía escribir, pero que, aparte de eso, estaba bien. Todo mentira, claro. Creo que incluso me inventé un regimiento falso para él. A través de mi madre le conté a Susanne dando los mínimos rodeos posibles que la mejor forma de ayudar a su hermano era enviarle a través de mí cigarrillos por correo, el máximo posible. Dije que intentaría ir dándoselos poco a poco. Sabía que era mucho pedir, pero si le llegaba mi carta, al menos Susanne sabría que su hermano seguía vivo. Valía la pena intentarlo.

Escribí la carta en un lenguaje normal. Solía escribir a mi madre utilizando un código infantil que habíamos inventado mi hermana y yo.

Aquellas cartas estaban plagadas de referencias a cosas de nuestra granja. Escribía sobre que nuestro ganado era enviado al matadero. Para expresar la cantidad de prisioneros en el campo de concentración hablaba del rebaño, y luego decía que estaba a merced del tres o algo así. Incluso utilicé terminología bíblica y referencias a Moisés. Era un poco lioso, pero no podía hacer más.

Para dejar claro que me estaba refiriendo a los judíos me refería al primer ministro victoriano Disraeli, pero sin mencionar su nombre. Otras veces hablaba de Epping Town, donde mi madre sabía que vivían varios judíos. Necesitaba mucha imaginación para sacar algo en claro, pero posteriormente me enteré de que había captado lo que yo estaba tratando de hacer.

Estaba empeñado en que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo. Intenté decirle que pasara la información al Ministerio de Guerra, pero no podía hacerlo abiertamente, de manera que empecé a referirme a un hombre que mis padres sabían que había trabajado allí antes de 1939. Vivía en Ongar y yo había coincidido con él a menudo en el tren cuando iba a estudiar a Londres. Le dejé lo más claro posible que debería tratar de contactar con él. Al fin optó por un método distinto y escribió un par de cartas al Ministerio de Guerra. Era una información muy general y no sé cómo la trasladaría. Ella no se encontraba bien, pero lo intentó.

No tenía ni idea de lo que el mundo exterior sabía entonces acerca de los campos de la muerte. Llevaba en el Ejército desde 1939 y no llegaban muchas noticias al desierto. En cautividad, menos todavía. Ahora creo que los aliados sabían mucho de los campos de concentración por aquel entonces.

Sí que recibíamos cierta información. En el campo E715 había una radio escondida. Nunca la vi con mis propios ojos, pero me contaron que era un aparato muy rudimentario. Uno de los muchachos la había montado, trocando y trapicheando los componentes con alguien que tenía contacto con el mundo exterior. Estaba bien escondida. Y se daba por supuesto que alguien la tendría oculta en alguna parte.

La mayoría de nosotros oía las noticias de la radio por persona interpuesta, a través de otro prisionero apodado Stimmt, probablemente por la frase alemana que le gustaba repetir: Das stimmt, «eso es cierto». Creo que su verdadero nombre era George O’Mara, un tipo agradable que recorría los barracones contándonos lo que había oído. Una especie de pregonero municipal.

De vez en cuando veíamos periódicos alemanes, sobre todo al utilizar las letrinas en Buna-Werke. Encontré un ejemplar de una publicación —probablemente el Völkischer Beobachter—, con una proclama de las SS relativa a sus planes para Gran Bretaña cuando ganaran la guerra. Decían que gobernarían desde Whitehall, ejecutarían a todos los prisioneros de guerra y dejarían que sus valientes soldados fecundaran a las chicas inglesas con buena sangre aria. Idóneo para las letrinas.

Era pura propaganda, pero solo sirvió para encolerizarme más. Como dije al principio, no me alisté para defender al rey y al país, y el espíritu de aventura se había convertido en un conflicto moral justo cuando menos podía hacer al respecto.

En las pausas del trabajo podía moverme con bastante facilidad. Podría atravesar todo el edificio sin que nadie me hiciera preguntas. Lo hacíamos todos. De vez en cuando me cruzaba con Ernst.

Una vez estaba en un cobertizo en el almacén de un contratista con otros dos británicos cuando entró él. Llevábamos un rato hablando cuando oímos un ruido y nos dimos cuenta de que andaba merodeando un guardia. Ernst no tuvo tiempo de salir, de manera que se escondió en la parte de atrás, detrás de unas mesas patas arriba.

El guardia entró, echó un vistazo y quiso saber qué estábamos haciendo. Me las arreglé para entretenerle, pero estaba diciéndole tonterías en mal alemán y al final salimos, dejando a Ernst escondido allí. Transcurrió algún tiempo hasta que se atrevió a salir. Ahora suena dramático, pero los prisioneros británicos hacíamos triquiñuelas de estas permanentemente. Debió de asustarse, pero nunca lo comentó. La siguiente vez que pudimos hablar, estando los Kapos a cierta distancia, lo único que dijo fue que mi alemán era muy bueno. No era verdad, pero agradecí sus palabras.

Ernst nunca me habló de su familia en ninguno de nuestros encuentros furtivos. Sabía lo de su hermana en Inglaterra y para de contar. La carta que había escrito tenía pocas probabilidades de llegar y la dirección seguro que era errónea. No abrigué muchas esperanzas. Con los bombardeos aliados, los robos y el desorden general de los tiempos de guerra creí muy improbable que llegara ningún cigarrillo.