Llegamos a una pequeña estación. El andén era muy bajo y tuve que bajar unos peldaños para apearme del tren. Me llevaron inmediatamente a marchas forzadas por una pista y, al cabo de unos tres kilómetros, llegamos a un campo en medio de una campiña bastante agradable. Comparado con donde acababa de estar, me pareció increíble. Había diez barracones de madera bien construidos, hierba en todo el recinto y una sola alambrada alrededor. «Aquí vamos a pasarlo bien», pensé. Dentro había ya unos cuantos centenares de prisioneros aliados. Había luz eléctrica, agua corriente, váteres con taza y conducciones de calefacción central. Las literas tenían jergones de paja, incluso mantas decentes. Oí que lo habían construido para las Juventudes Hitlerianas. Desde luego, daba esa impresión.

Los otros prisioneros me dijeron dónde estábamos: un poco al sur de una ciudad polaca llamada Oswiecim.

A la mañana siguiente nos despertaron a las seis y media y nos hicieron recorrer en columna unos tres kilómetros entre prados y bosques hasta donde la campiña terminaba bruscamente. Vimos ante nosotros unas edificaciones muy extensas, que llegaban muy lejos. Salía humo de las chimeneas y las grúas de vapor. Estaba elevándose del barro el siniestro esqueleto de hierro y cemento de un demoníaco complejo fabril. Por encima cabeceaba una barrera de dirigibles sobre sus cables de acero. Nos hicieron entrar.

Todo aquel lugar estaba atestado de extrañas figuras que se movían lentamente; no cientos, sino miles. Todas vestidas con unas feas y andrajosas camisas y pantalones de rayas con más aspecto de pijamas que de ropa de trabajo. Los rostros, grises; las cabezas, rapadas y en parte cubiertas por unos gorros diminutos. Eran como sombras en movimiento, sin perfiles ni contornos determinados, como si pudieran desvanecerse en cualquier momento. No pude distinguir quiénes eran ni qué eran.

El resto de los muchachos los llamaban los «rayados». Me dijeron el nombre germanizado de la ciudad polaca de Oswiecim: Auschwitz.

Reconocí en aquellos pobres desgraciados a mis congéneres, si bien les habían arrancado muchos de los signos que definen la humanidad. Pude verlo desde el primer momento. Llevaban un brazalete con la estrella de David. Eran judíos.

Nos dividieron en Kommandos de trabajo de veinte o treinta hombres y nos enviaron a distintos contratistas, todos ellos dentro de sus propias zonas alambradas. Nos pusimos a trabajar de inmediato, transportando de un sitio a otro materiales de construcción y pesadas tuberías y tendiendo cables. Lo capté enseguida. Cuando había que llevar algo de un sitio a otro llamaban a los pobres rayados, que aparecían como surgidos de la tierra y se arracimaban en la tubería, válvula o cable que hubiera que levantar. Iban muchos porque estaban muy débiles. Había hombres que se echaban a la espalda enormes sacos de cemento, otros empujaban carretillas.

Los vigilaban unos capataces brutales, armados de garrotes y cuerdas con gruesos nudos. Eran delincuentes reclutados como Kapos, prisioneros con poder de decisión sobre la vida y la muerte de los demás; y lo ejercían a su arbitrio. Los odié desde ese mismo momento. Presencié enseguida la primera paliza y se me hizo difícil de creer que la vida humana valiera tan poco. Incluso en el desierto habíamos sido más cuidadosos con la muerte. Aquí se ahorraban proyectiles para acabar con la vida de un rayado si podían hacerlo con botas y garrotes.

Por aquel entonces mantenían a los prisioneros judíos lejos de nosotros. Si nos hablaban, se arriesgaban a que les pegaran un tiro o los mataran a palos. Por la noche regresábamos a nuestro medio decente campo y a ellos se los llevaban Dios sabía a dónde.

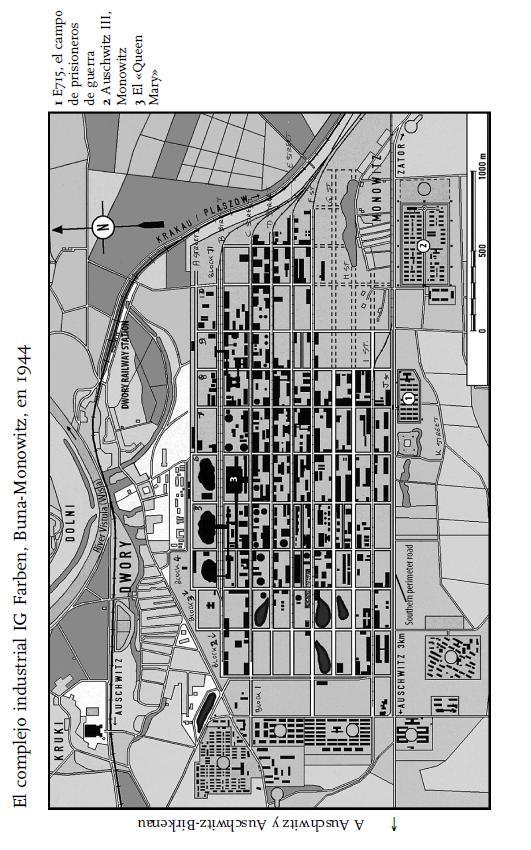

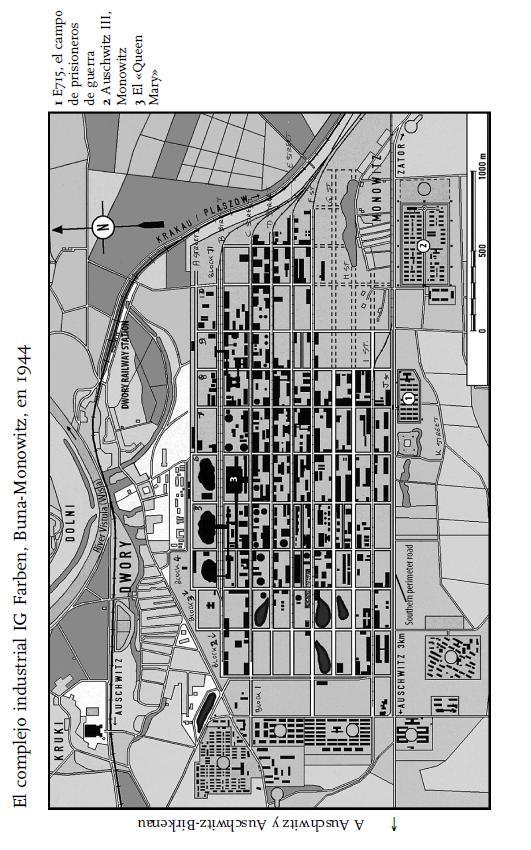

Aquella inmensa fábrica la estaba construyendo el gigante de la industria química IG Farben, básicamente para fabricar «buna», una goma sintética para la maquinaria bélica de Hitler, y metanol para el combustible.

El complejo tenía más de tres kilómetros de este a oeste y kilómetro y medio de fondo. Dentro del recinto alambrado, trazado como una gran retícula, había innumerables Baus, edificios en construcción, presididos por una gran planta industrial con cuatro altas chimeneas. Lo llamábamos el Queen Mary, por el transatlántico de las tres chimeneas. Eran innumerables los edificios, torres y chimeneas que se levantaban por todas partes, grúas y tuberías a una escala gigantesca, con ferrocarriles de vía estrecha a lo largo de los bloques que transportaban todo lo necesario para construir y poner la planta en funcionamiento. Por todas partes, hasta el último rincón de aquella pesadilla industrial, estaban aquellos pobres desgraciados con sus mugrientos uniformes cebra, muchos de ellos demasiado débiles para tenerse en pie, no digamos ya para llevar y transportar peso. Ya me había dado cuenta de que aquel no era un campo de trabajo normal. Los estaba llevando deliberadamente a la muerte.

Era el infierno en la tierra. El infierno en la tierra. No había hierba, ni rastro de vegetación, nada más que nieve en invierno y polvo en verano. La Naturaleza —por no hablar del Gran Arquitecto— había abandonado aquel lugar. En todo el tiempo que estuve allí no vi ni una mariposa, ni un pájaro, ni una abeja.

Pronto quedó claro que los guardias no podían imponer una separación estricta de los diferentes grupos. Aquello retrasaba el trabajo y ellos necesitaban que las cosas se hicieran deprisa.

Enseguida nos vimos trabajando con los judíos. A partir de entonces compartimos sus esfuerzos, pero no los latigazos ni los procesos para asesinarlos selectivamente. Nosotros no debíamos morir allí, pero ellos sí. Esa era la diferencia. Cuando soplaba viento del oeste, llegaba un tufo empalagosamente dulce de ciertas chimeneas distantes.

Trabajé varios días con un pobre desgraciado, creo que le llamaban Franz. Había empezado a reconocerle entre la multitud. Un día ya no volví a verlo más. Aproveché un momento en que los Kapos no estaban mirando para preguntar a uno de los hombres de su Kommando qué le había ocurrido. Señaló hacia arriba con ambas manos y después dijo: «Se ha ido por la chimenea».

Entonces lo vi claro. Mataban y quemaban a quienes estaban demasiado débiles para trabajar. El tufo lejano era el olor de las chimeneas de los crematorios. Ya lo sabía, pero no me conformaba con que me lo contaran.

En cierta ocasión volvíamos de IG Farben y estalló una trifulca entre algunos prisioneros británicos y los guardias de la Wehrmacht o Postens, como los llamaban. Nuestros muchachos los estaban zurrando, abucheando y burlándose de ellos y a mí me pilló en medio. Hubo una reyerta y los Postens se interpusieron rápidamente entre nosotros para restablecer el orden, apartándonos a empujones. El Feldwebel —sargento— estaba gritando órdenes. Era un tipo alto y se fijó en mí en cuanto salí del tumulto. Tomó el fusil de un Posten, lo cogió con ambas manos y lo descargó con todas sus fuerzas contra mi cabeza. Lo vi venir y lo esquivé. Se oyó un ruido sordo, el sonido de un hueso roto. Uno de los alemanes inmediatamente detrás de mí se había llevado toda la fuerza del golpe en un lado de la cabeza. Se desplomó con el rostro lívido. El impacto en la sien de un fusil de tres kilos y medio blandido con fuerza no dejaba lugar a muchas dudas. Si no había muerto en el acto, no viviría mucho. Volvimos a la formación y nos preparamos para el castigo. No lo hubo. Nunca volví a ver a aquel Feldwebel.

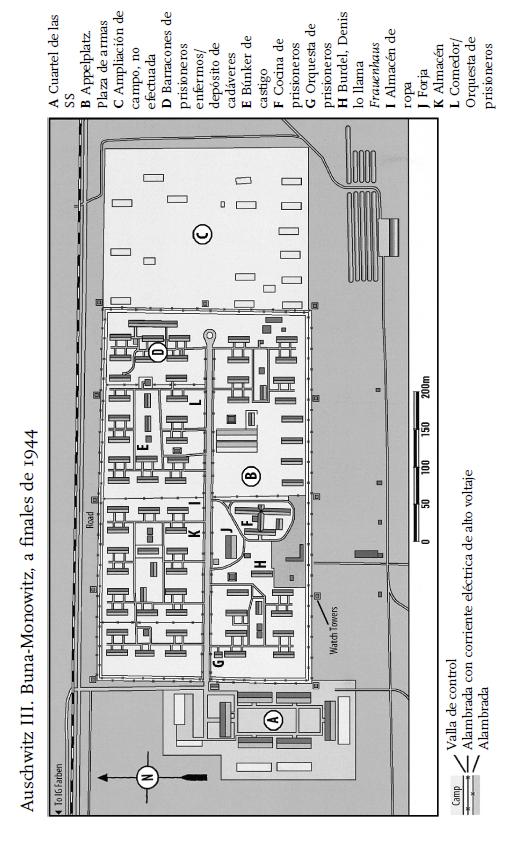

Nuestro campo era demasiado bueno como para que durara. Un día de primeros de 1944 nos trasladaron a otro sitio a tan solo unos metros del extremo sur del complejo IG Farben. Los rayados estaban en algún sitio al este de nosotros, lo suficientemente cerca como para que por las noches pudiéramos oír alaridos y, en ocasiones, disparos procedentes de su campo.

El nuevo recinto de la prisión era espartano y rudimentario y estaba más atestado que el primero. En invierno pendían carámbanos del techo de los barracones y en los meses más cálidos pululaban nubes de mosquitos. Había una letrina muy elemental, nada más que una fila de agujeros en una plancha sobre una zanja, que además eran pocos para un campo de aquellas dimensiones.

Nos enteramos de que en el E715, como se llamaba, había habido prisioneros rusos. Corrían rumores de que las SS se los habían llevado para hacernos sitio a nosotros, los habían hacinado en un tosco túnel, que después sería nuestro refugio antiaéreo, y los habían matado con gas letal. Era difícil saber si era verdad o no. Todo era posible en semejante lugar.

Ahora sé que los prisioneros de guerra soviéticos fueron las víctimas de los primeros experimentos con gas letal. Cientos de ellos fueron asesinados en setiembre de 1941 con gas Zyklon B en un sótano del campo principal de Auschwitz. Funcionó, pero no fue lo suficientemente eficiente para los jefes del campo, que, en consecuencia, adaptaron un crematorio para poder echar los cristales del gas a través de agujeros practicados en el tejado. En aquel experimento murieron novecientos prisioneros. Habían empezado a girar las ruedas de la masacre mecanizada.

En aquel entonces, los rumores de los gaseamientos que se habían llevado a cabo en nuestro propio campo simplemente exacerbaban mi frustración y mi necesidad de certidumbre. A los rusos los trataban casi tan mal como a los judíos. Nosotros teníamos más suerte que ambos. Nuestros guardias solían ser de la Wehrmacht, el Ejército alemán, menos brutales que las SS, aunque tampoco mostraban la humanidad del Afrika Korps.

El oficial alemán al que más veíamos en el E715 era un suboficial llamado Mieser. Aparecía si había algún problema que resolver y estaba presente al pasar lista por las mañanas.

Éramos todo lo alborotadores que queríamos, aunque tampoco nos servía de mucho.

Los gritos de Mieser para que nos calláramos —ruhig, en alemán— eran repetidos como un eco por los muchachos. En cuanto aparecía, lo rodeábamos repitiéndolos a coro implacablemente. Al final, acabamos llamándole Ruhig. Una niñería, pero servía para mantener la moral. Ruhig podía ser autoritario y algunos lo odiaban, pero no era uno de los peores.

Rara vez vimos al jefe o Hauptmann, como lo llamábamos. Tuve la oportunidad de encontrármelo en una ocasión. Volvíamos de trabajar una noche bajo la lluvia. Yo estaba junto a un muchacho cockney llamado Phil Hagen. Estábamos en un pequeño recinto alambrado cerca de la entrada del campo y los guardias empezaron a registrarnos. No tardaron mucho en descubrir que Phil tenía un ave de corral muerta metida en los pantalones; un pollo, tal vez un pato, que había conseguido coger en alguna parte.

Cuando nos pillaban en algo, siempre castigaban a más de uno. Se levantó un griterío y los muchachos se pusieron enseguida a abuchear, obligando a los guardias a sacar los fusiles y a efectuar varios disparos al aire para restablecer el orden.

Yo estaba junto a Phil, de manera que nos sacaron a los dos y nos metieron una noche en una celda de castigo con un frío terrible cerca de la entrada del campo. Sin comer ni beber. Cuando nos llevaron ante el jefe a la mañana siguiente, Phil alegó que el animal le había atacado y que se había visto obligado a matarlo en defensa propia. Hubo una pausa para la traducción, luego el jefe soltó una carcajada y se aflojó la tensión. No se volvió a hablar del asunto.

«Jock» Campbell era un muchacho de ingenio vivo y, a pesar de las condiciones de vida del campo, solía ir siempre bien vestido, incluso pulcro. Contaban que su columna volvía al campo una tarde cuando Jock vio a una prisionera de trabajos forzados que llevaba una lata muy pesada. Al verla, Jock abandonó la columna y fue en su ayuda. Le ordenaron que volviera a la formación. Cuando él se negó, lo atravesaron con la bayoneta, pero la herida resultó no ser mortal. Hay quienes dirigen su dedo acusador hacia un soldado llamado Benno Franz. Como no presencié el incidente, no lo puedo afirmar. Lo que sí vi al pasar fue a Campbell tendido en tierra, atendido por algunos muchachos. Estaba mal, pero no podía haber sido una puñalada, por lo que estoy bastante seguro de que se recuperó.

El 23 de febrero de 1944 un cabo del Cuerpo de Servicios del Ejército Británico estaba trabajando en Buna-Werke cuando le ordenaron subir a una estructura de acero cubierta de hielo de veinticinco metros de altura. Se negó, diciendo que sin el calzado adecuado sería mortal. Lo mataron en el acto de un tiro. Era el cabo Reynolds. Hubo quien acusó a un oficial llamado Rittler, otros volvieron a decir que había sido el soldado Benno Franz. Recuerdo haber oído un disparo ese día y no haber ido a ver qué era, porque no era un sonido tan insólito. Hechos así hacían desvanecerse el buen humor que había.

Algunos prisioneros del E715 decidieron que la mejor manera de llenar el poco tiempo libre que les quedaba era con actividades creativas. Intentaron celebrar representaciones teatrales en los barracones para levantar la moral, para demostrar que no estábamos derrotados. Algún listillo tuvo la idea de dramatizar la historia de Sweeney Todd, como si hubiéramos necesitado al barbero diabólico para dar aliciente a nuestras rutinarias vidas. Estaban despachando gente todos los días.

Quizá alguien estuviera intentando una alegoría subversiva. Puede que fuera así, porque yo solo recuerdo a los guardias y censores alemanes encima de nosotros para ver lo que planeábamos. Hubo otras representaciones cuestionables, pero esa no era mi manera de llenar el tiempo. Estábamos siendo testigos de una atrocidad interminable y yo no quería diversiones.

Cambié de opinión cuando se trató de jugar al fútbol, igual que otros muchos muchachos, al fin y al cabo, éramos humanos. Llevaron al campo unas cuantas camisetas y pantalones cortos y alguien imaginó un torneo internacional. Los equipos serían Inglaterra, Escocia, Gales y Sudáfrica, pero no había jugadores suficientes de cada nación. Por lo que puedo recordar, Burt Cook era el único sudafricano que jugaba, de manera que, en realidad, de nacionales, los equipos solo tenían el nombre. Jugué dos partidos como extremo derecho de Sudáfrica, metí un gol en la final y ganamos.

Los partidos se celebraban en un campo al este de la entrada principal, y me imagino que habrían instalado ametralladoras para impedir que nos pusiéramos demasiado juguetones. Doug Bond, que se hizo amigo mío años después, era el portero de Inglaterra, aunque entonces yo no me trataba con él. La oportunidad de jugar era difícil de rechazar y, estuviera bien o no, disfruté de lo lindo.

Viéndolo desde ahora, quizá éramos unos ingenuos. Después formamos para hacernos fotos de cada equipo y se nos puede ver a todos sonrientes con cara de inocentes. Ahora creo que éramos parte de un elaborado ejercicio de propaganda. Por lo que yo recuerdo, el fotógrafo era un civil y posteriormente nos entregaron las fotos. Por las mismas fechas nos dieron unos uniformes mejores, no eran nuevos pero estaban en mejor estado que los que teníamos. Hicieron formar a numerosos muchachos para fotografiarlos con ellos.

Fue un regalo a los alemanes. Ayudó a que la Wehrmacht pusiera de manifiesto la diferencia entre el trato que ellos nos daban y el que las SS daban a los judíos. Alguien se estaba anticipando a los interrogantes que se plantearían en el período de posguerra. No me cabe duda de que también sirvió para que los jefes del campo se quitaran de encima a la Cruz Roja. De todas formas, habían demostrado ser muy crédulos. Algunos informes que vi después sobre las condiciones de vida en nuestro campo tenían poco que ver con la realidad.

Sugerían que podíamos jugar al fútbol siempre que hubiera suficientes guardias. Lo que era un completo disparate. Según un informe de la Cruz Roja, el trabajo no era duro y no había quejas al respecto.

Decían que teníamos agua caliente corriente y, más absurdo aún, que habían visto reclusos jugando al tenis. Lo que sí dijo la Cruz Roja es que el número de letrinas era insuficiente y que el agua que bebíamos no era apta para el consumo, extremo que, por lo menos, los alemanes sí les habían confirmado.

Aquel no era un entorno amable. Nunca sabías en quién podías confiar. Entre nosotros se hablaba constantemente de espías, les llamábamos hurones. Yo conocía la historia de Miller, recuerdo haberlo visto. Era un tipo que hablaba bien. Había llegado solo desde el campo de Lambsdorf y dijo a los muchachos que había servido en el Green Howards, uno de los regimientos más pequeños. Inmediatamente levantó sospechas. Los detalles que daba sobre su hoja de servicios y su conocimiento del regimiento no las disiparon. Algunos chicos se pusieron a hacer indagaciones. Llegaron a la conclusión de que Miller era un hurón, un espía introducido en el campo para obtener información de nosotros.

Nos enteramos de que lo habían cogido en las letrinas, lo habían matado y habían echado el cadáver a la zanja. Yo no participé, pero entonces no lo dudé. Había muchos hombres capaces de desarrollar semejantes labores en el campo. Los alemanes nunca reaccionaron ante el hecho de que faltara un hombre.