El 27 de abril de 2011 llegó a mi página web una extensa carta. La firmaba Paqui Sánchez Roque. He creído que debía publicarla de forma íntegra. He aquí el contenido:

Título del mensaje: La carta que nunca envié.

Cuántas veces me he puesto a teclear el inicio de este escrito…

¡Hola! Mi nombre es Paqui, y he llegado a la conclusión de que, para contar lo que intento contar, lo mejor es transcribir la carta que un día, hace once años, decidí mandar al señor Benítez, y que luego guardé entre las páginas de su libro Al fin libre.

¿Por qué tantos años sin contarlo? Creo que por miedo a que me tomen por tarada, loca, etc… Ya se sabe: esa serie de improperios que se maneja tan alegremente cuando se habla de estos temas.

Después de once años, aquí está, en mis manos, sin mandar…

Hoy —¡valiente de mí!— decido compartirlo en este foro. Ignoro si el señor Benítez lo leerá, o se lo harán llegar. Me gustaría… E incluso podría mandárselo a su apartado de Correos… pero no sé. No logro entender por qué no lo hago. Y, sin embargo, hoy me lanzo a ponerlo aquí… Hace cuatro años me registré para hacerlo, pero no me atreví. No sé qué os parecerá lo que os cuento. Sólo espero respeto. Paso a transcribir esa carta, escrita a boli un 11 de agosto de 2000:

Mi querido y apreciado Juan José:

No sé cómo empezar esta carta. Acabo de terminar de leer tu libro Al fin libre. Y sólo quiero decirte «GRACIAS».

Necesitaba hablar con alguien que me entendiera…

Pero me asusta este folio en blanco ante mí…

Procedo de una familia normal, de clase media. Somos cinco hermanos (yo ocupo el cuarto lugar, con treinta y cuatro años). Mis padres, fabulosos, como todos los padres, me han educado, cuidado, y dado todo el amor que unos padres pueden dar.

Estoy casada con un hombre maravilloso y tengo una pequeña hija de cinco añitos.

Mi marido dice de mí que soy una persona justa, buena, algo cabezota y que lo que me pierde es la cantidad de vueltas que le doy a las cosas en mi linda cabecita… Aunque también lo agradece, pues gracias a eso, él, muchas veces, ha llegado a ver y a entender lo que no veía en su tozudez.

Voy al grano.

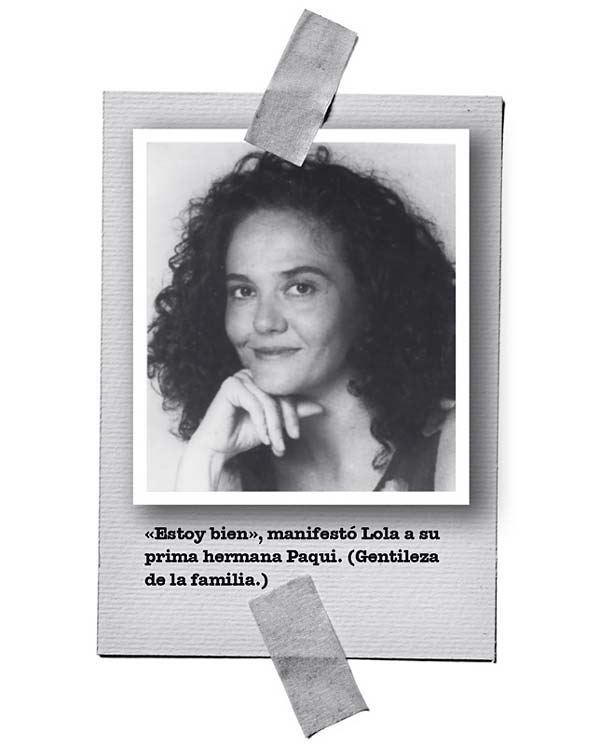

Hace meses (3 de junio de 2000) falleció una prima hermana llamada Lola.

La quería, perdón, la quiero muchísimo, como a una hermana.

Convivió en casa de mis padres, cuando yo aún era soltera, unos años, mientras se preparaba en la academia de Arte Dramático. Compartimos mucho en aquellos años.

Murió después de padecer seis meses angustiosos, luchando contra el cáncer. Tenía treinta y ocho años.

En conversaciones de madrugada, cuando vivíamos en casa de mis padres, alguna vez había salido el tema de la muerte. Ella era muy miedosa, al igual que yo. Pero al morir su padre, hace cinco años, ella me confesó que había perdido un poco el miedo, debido a algunos sucesos que le habían ocurrido, y que no relataré por respeto a ella.

Aun así, el tema de los fenómenos paranormales asociados a espíritus la asustaban. Igual que a mí, aunque en mi caso, y en mi casa, desde que mi hija naciera, se han registrado sucesos de difícil explicación, y que el psiquiatra al que visité se encargó de desenmascarar desacertadamente a base de pastillas… Por supuesto, aquel tratamiento cesó, pero no así los sucesos…

Jamás le conté que mi marido también «padecía» los sucesos que acontecían en mi casa. Habría diagnosticado «histeria colectiva» y mi marido no estaba dispuesto a tomar ninguna medicación, ni estaba de acuerdo con que yo la tomase. Pero yo pensaba que aquellas cosas tenían que tener una explicación, y pensé que estaba enferma.

Aún recuerdo la sonrisa del psiquiatra, burlándose de mí. ¡Qué ignorante!

Vuelvo al tema.

La muerte de mi prima nos sumió a toda la familia en una gran tristeza. Era tan joven… Tan vital… Era la alegría de todas las fiestas familiares… Y cuando nos juntábamos (somos 25 primos), ella era la favorita.

Extrañamente, después de su muerte, me fue imposible comunicarme con sus hermanos. Supongo que respetaba su duelo y, al mismo tiempo, era como si algo se hubiera interpuesto entre nosotros. Una separación ilógica.

A las tres semanas de su muerte, mi hermana me comentó que había soñado con ella, con Lola. Yo envidié su suerte. Ojalá yo pudiera verla, oírla… Aunque no era creyente, ni muy dada a ruegos, le lancé esa petición al cielo.

No se hizo de rogar. Al poco tiempo soñé con ella. Fue un sueño normal. Bueno, no tan normal. De aspecto físico estaba bien, como antes de iniciar la quimioterapia. Había más personas en el sueño. Curiosamente, estábamos montando un Belén. Y hago hincapié en lo del Belén porque, tanto ella como yo, teníamos grandes dudas respecto al tema religioso. ¡Es curioso que estuviéramos montando un Belén!

Cuando terminé de colocar la estrella, al volverme y mirarla, vi cómo su aspecto ya no era el mismo. La quimio había hecho su trabajo, y llevaba su pañuelito en la cabeza, y su mirada era de ternura. Tenía una sonrisa en la cara.

Desperté muy angustiada. Lloré mucho. Mi marido intentaba consolarme. Tuve la necesidad imperiosa de hablar con mi prima, la hermana de Lola. Desde su muerte no lo había hecho. Así que la llamé. Al otro lado del teléfono su amigo me decía que mi prima no se podía poner en ese momento; no estaba bien. Era un mal momento, decía. «Está llorando… Es que hoy hace un mes que falleció tu prima».

¡Yo no había caído!

Miré el calendario y, en efecto, hacía un mes de su muerte.

¿Casualidad?

En un mes no había hablado con ellos y se me antoja llamar ese día, justo el del sueño…

Pero éste no es el motivo de mi carta.

La vida continuaba. Y volvió a suceder.

Fue en agosto de 2000.

Un día, como otro cualquiera, llegó la noche. Me acosté y me dormí.

Y, de pronto, algo me despertó. Era una voz suave, que me llamaba: «¡Paqui… Paqui… Paqui, soy yo… Paqui, soy yo!».

Ante mi sorpresa, no me asusté. Empecé a abrir los ojos, con esfuerzo.

«Soy yo, Paqui… ¿No me digas que no me conoces?».

Terminé de abrir los ojos. Estaba amaneciendo. La luz empezaba a entrar en el dormitorio. Mi marido dormía a mi lado. La sensación fue de calma, mucha calma. Ni un ruido. Y digo esto porque vivo al pie de una carretera nacional, con mucho tráfico. El paso de los coches y camiones suele despertarme todos los días, así como el piar de los pocos pájaros que se atreven a vivir en los árboles, al pie de la vía. Insisto: silencio total, y esa LUZ…

«¡Dios mío, Lola…!».

Eso fue lo que pensé. Y repetía en mi mente: «Lola, Lola…».

¡La vi! ¡Estaba allí!

Fue inexplicable.

Lo que más se aproxima a su descripción es ¡LUZ! Todo era luz en la habitación y, en medio, su rostro, flotando en la luz. El cabello era negro, largo y rizado. Presentaba el aspecto que tenía antes de enfermar. Era felicidad y amor. Sé que venía acompañada de otra mujer, pero no supe quién era. Esa «mujer» era una luz más grande y hermosa.

Traté de despertar a mi marido, pero no lo conseguí. Los movimientos eran lentos, muy lentos… Parecía como si estuviera anestesiada.

Lola, entonces, me habló. No movía los labios. Sonreía sin cesar. Y me dijo: «Sólo vengo a decirte que quiero que estéis bien… Tranquilos… Estoy bien… Muy bien… Divinamente».

Me revolví en la cama. Miré a mi marido, seguía dormido. Quise avisarle de nuevo, pero todo era muy pesado, como a cámara lenta… Casi le toco.

Entonces sentí una gran caricia. Y le oí decir: «¡Chssss, duerme! ¡Duerme tranquila!».

Y caí en un profundo sueño. Tan profundo que ni siquiera sentí a mi marido cuando se fue al trabajo.

Mi despertar fue brusco, como alguien que toma aire después de haber estado sin respiración, o que se está ahogando en el mar. Todo se agolpaba en mi cabeza. Me tapé la cara con las manos y me puse a llorar. Una angustia tremenda se empezó a apoderar de mí. No fue un sueño, lo sé.

Llamé a mi marido al trabajo y, atropelladamente, le conté lo sucedido. Intentó calmarme. Él poco podía hacer desde el trabajo. Me dijo que llamara a mi hermana. Lo hice. Me aconsejó que me tranquilizara. Tenía la sensación de que no entendían lo que trataba de decirles. ¡Se me habían roto los esquemas! ¡Mis esquemas!

Y una pregunta empezó a martillear en la cabeza: ¿A quién se lo cuento? ¿Quién puede ayudarme? Yo siempre me había preguntado qué hay tras la muerte. Y, de pronto, era como tener la respuesta: ¡AMOR!

Estuve todo el día relativamente tranquila, pensando…

Necesitaba hablar con alguien que me «entendiera».

¿Un cura?

¡Noooo!

Lo descarté. Hace muchos años que no piso una iglesia.

¿Volver al psiquiatra?

No estaba dispuesta. ¡Yo no estaba enferma!

Dormí tranquila esa noche. Y a la mañana siguiente recordé un libro de Juanjo Benítez, del que había oído hablar… Pero no recordaba el título. Así que me fui a unos grandes almacenes, en un impulso irrefrenable. Busqué por autores. Nada. No lo encontraba.

De pronto, en la estantería de ciencia ficción (!), allí estaba: Al fin libre.

A las cinco de la tarde terminé de leerlo. O de bebérmelo. He de leerlo de nuevo, más despacio… Ahora sólo quiero darle las GRACIAS. He llorado leyendo el libro. Tú sí me has entendido, sin haberme escuchado…

GRACIAS DE NUEVO. Estoy feliz, y quiero «VIVIR». Y me gustaría compartir esto que me ha sucedido, pero… ¿a quién hacer partícipe de esta experiencia? Creo que, de momento, se queda entre tú y yo.

Con mucho cariño: Paqui.

Pues esta carta es la no remitida, y que ahora me atrevo a relataros… Lo que antes me angustiaba, ahora me reafirma en mis ideas… Un saludo a todos.

P. D.: Ya sólo me queda un paso… Darle a enviar.

El 19 de agosto de 2011 tuve oportunidad de conversar personalmente con Paqui y con su marido. Fue así como conocí, de viva voz, éstas y otras experiencias. Algún día me animaré a narrarlas. De momento he preferido hacer públicas las interesantes y significativas presencias de Lola.

El caso de Paqui me recordó otro suceso…

Lo protagonizó Ana María Alonso de la Sota, una egiptóloga con la que sostuve una larga y provechosa amistad.

Ana María se fue de este mundo el 30 de diciembre de 2011, a los ochenta y cuatro años de edad.

Una de las hijas me dio la noticia. Y al interesarme por las circunstancias de la muerte, Marina respondió lo siguiente:

Estimado señor Benítez:

Soy Marina, la hija que vivía con ella. Esta carta es muy difícil de escribir, pero intentaré responder a sus cuestiones.

Mi madre llevaba dos meses que no era ella. No tenía ganas de vivir. Siempre estaba dormida. Parece ser que no le llegaba el oxígeno a la sangre, a pesar de que tenía el aparato de oxígeno puesto las 24 horas. En fin, que se había cansado de vivir. A veces me decía: «¡Qué difícil es morirse!».

Cuando recibió su último libro se puso muy contenta, metió dentro varios recortes que tenía de las revistas, recortó el sobre, vamos, lo que hacía siempre, pero no le dio tiempo más que para ojearlo. No tuvo fuerzas para leerlo.

El día 24 de diciembre la ingresamos en el hospital Beata María Ana. Parecía que mejoraba. Estaba más animada. Pero la madrugada del 30 le dio un paro cardíaco y descansó.

Como sé que usted también piensa que la muerte no es lo último, le voy a contar lo que me pasó el 29 de enero de 2012. Estaba por la tarde viendo la tele y recordando los últimos momentos que pasé con ella cuando, de repente, noté que me daba un beso en la frente y sentí una paz como no se puede imaginar. La sentí en paz. Sentí que ya se podía ir a un sitio mucho mejor…

Ella le quería muchísimo. Estaba muy orgullosa de sus libros dedicados. Muchas gracias por sus condolencias.

Saludos.

Marina.

Yo también la quería…

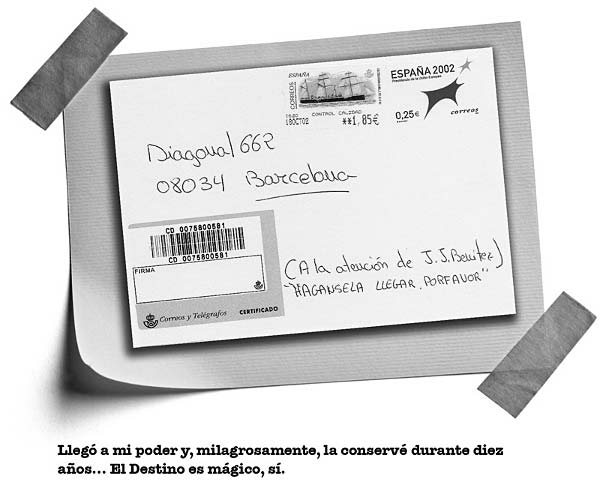

En 2002, la editorial Planeta me hacía llegar la siguiente misiva:

Valencia, 17 de octubre de 2002.

¡Mi querido y muy admirado Juan José!

Le escribo, sabiendo que lo más probable es que jamás llegue a leer esta carta.

Primero porque no sé cuál es su dirección —sólo sé que vive en Barbate— y segundo porque serán tantas las cartas que reciba que no tendrá tiempo de ojearlas.

De todos modos aprovecho que mi hija de once meses duerme y que mi marido está trabajando para hacer esto, que por otra parte nunca pensé, pues, como le he dicho, no sé ni dónde vive.

El caso es que viendo su foto en la portada del periódico Enigmas Express —el que entregan con la revista— he reparado en su mirada. Es una mezcla de pena, duda, desconcierto e, incluso, desencanto. He leído que necesita tiempo para poner en orden sus ideas. Seguramente no esperaba que a usted, un hombre joven, fuerte y sano le pasase algo así[10]. Tal vez ahora le asaltan ciertas dudas, respecto al porqué. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué no vi nada «al otro lado»? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia? ¿Por qué entré tan seguro al quirófano? Etc.

Seguro que éstas y otras preguntas se las ha estado planteando. Verá, yo no tengo la respuesta, pero tal vez mi experiencia le sirva de algo.

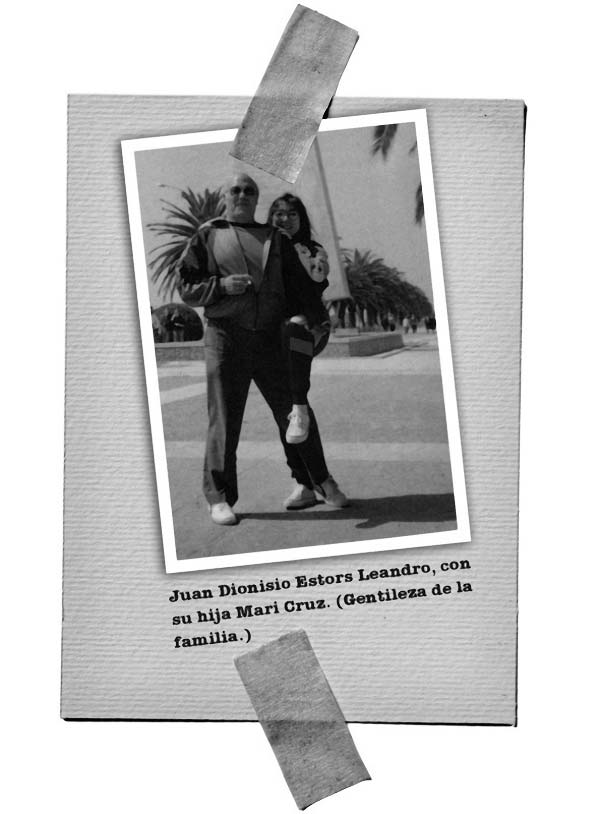

Mis padres son de su edad, aproximadamente. Mi padre nació en el 43 y mi madre en el 48. Ambos en septiembre, como usted. Él me aficionó a la lectura de sus libros. Corría el año 1985.

¡Cómo hacía pensar a mi padre con sus «teorías»!

Pues bien, mi padre —un hombre de una complexión muy fuerte (era estibador)— era lo que se dice una mole de tío. Toda su vida la pasó cargando sacos en el puerto.

Y el 7 de junio de 1991, en la bodega de un buque congelador, le dio un infarto. Le repitió en la ambulancia, camino del Clínico y, aunque allí intentaron reanimarlo, ya ingresó cadáver. Los médicos lo intentaron todo… Fue inútil.

Tenía cuarenta y siete años.

Yo tenía diecinueve.

Estando en el tanatorio no podía creer que mi padre —el hombre más fuerte que conocía— estuviera muerto. Le miraba a través de un cristal y sólo atinaba a pensar dos cosas:

1. Pobrecito papá…

2. ¿Qué tiene que haber visto para dejarnos? Con lo mucho que nos quiere…

En ese momento, querido Juan José, oí la voz de mi padre sonando en mi cabeza. No en mis oídos. ¡En la cabeza! Y me dijo: «Tranquila, nena… ¿No ves lo bien que estoy, tonta?».

Seguramente piense usted que fue la tensión del momento o que, tal vez, lo imaginé. No, yo sé que oí esa voz en mi interior.

¿Por qué le cuento todo esto?

Muy sencillo. Mi padre tenía tres costumbres que también tiene usted; más bien, tres amores: la familia, el trabajo y el tabaco.

No tengo ni una foto de mi padre sin el cigarro en la mano, a excepción del DNI. ¿Le suena de algo? En su último libro sale usted muy guapo, dándole un beso en la mano a un niño, pero estaría más guapo si no tuviera el «cigarrito de turno».

Mire, tal vez sea verdad que hay vida antes de ésta y seguramente también la haya después, pero lo único realmente cierto es que tenemos ésta «AQUÍ y AHORA». Puede que ud. eligiese este cuerpo y esta experiencia, pero… ¿y si no fuese así? Piense que su cuerpo es el templo de la «chispa» divina. ¿Por qué se empeña en ahumarle la casa a una parte de Dios?

Cuide su cuerpo. Usted sabe muy bien que sólo tiene ése…

Leí la carta y le di la razón. El tabaco no es bueno.

Y recuerdo que una «fuerza» extraña me obligó a guardarla. Pude destruirla. Diariamente recibo del orden de diez cartas (de media). Pero, como digo, «algo» más poderoso que yo me forzó a conservarla. Y la archivé.

Diez años después (!), al sacar a la luz la documentación que me serviría de base a la hora de redactar Estoy bien, apareció la carta manuscrita de Mari Cruz. La leí de nuevo y, perplejo, me apresuré a responder. La paciente mujer contestó el 24 de octubre de 2012. ¡Qué paciencia tienen los lectores! Y volvió a narrar la experiencia con su padre muerto.

Las palabras fueron idénticas a las escritas en 2002.

«Tranquila, nena… ¿No ves lo bien que estoy, tonta?».

Y añadía en uno de los párrafos:

«El pasado 9 de octubre me llamó una amiga por teléfono. Estaba histérica. Me dijo que su hija acababa de morir en un accidente de coche. Cuando colgué me sorprendí a mí misma, llorando y rogando a Dios, en voz alta, que no me ocurriera lo mismo con ninguna de mis dos hijas. Y entre sollozos miré a mi hija mayor a los ojos y le dije: “Esto no se puede acabar aquí… Sé lo que oí, sé que no lo imaginé… Me habló después de muerto… Mi padre me habló”».

Mari Cruz —con estas palabras— resumió, a la perfección, el sentido del presente libro.

A Irene le asustaba la idea de la muerte. Ya no…

Conozco a Irene de los Ángeles López Reyes desde siempre. Jugábamos en Barbate cuando éramos niños.

Su madre se llamaba Ángela, y también sentía terror ante la posibilidad de morir. Pero un día…

—El 26 de agosto de 2009 —explicó Irene en mi primera entrevista— mi madre tuvo que ser ingresada en el hospital de Puerto Real (Cádiz). Le detectaron un cáncer de páncreas en estado terminal. Tenía ochenta y tres años. Yo la trasladé al hospital y yo recibí la noticia. Fue un chaparrón, no un jarro de agua fría… Estuvimos cuatro días esperando a que muriera, pero resistió. Le practicaron una cirugía menor, para eliminar la bilirrubina. Tenía el cuerpo amarillo. Las enfermeras pedían que rezáramos, para que muriera. Pero, como te digo, salió adelante.

»El mismo día de la operación, por la tarde, se quedó dormida. Al despertar me llamó.

»—Irenilla —me dijo—, he tenido un sueño maravilloso…

»—¿Qué sueño?… No me asustes…

»—No, hija… Verás. Llegué a un sitio que estaba cubierto de flores amarillas, rojas, verdes, rosas… Era una preciosidad.

»—¿Un jardín?

»—Sí, un prado muy grande… Y vi a los abuelos.

(Los padres de Ángela, ya fallecidos).

»—¿Cómo estaban?

»—Muy bien.

»—¿Te dijeron algo?

»—Me hicieron señas, con la mano, para que me fuera…

»—¿Quién te dijo que te marcharas?

»—La abuela…

»—¿Te hablaron?

»—La abuela dijo: “Ahora no, Ángela”.

»Y mi madre afirmó algo impensable:

»—No tenía miedo, hija… Si me hubiera muerto en ese momento habría sido la mujer más feliz del mundo.

»La mandé a hacer puñetas.

»Poco a poco se recuperó y tuvimos la suerte de tenerla en casa durante diez meses. Falleció el 26 de junio de 2010, a las seis de la tarde.

»Fue el peor momento de mi vida…

»Y empecé a preguntarme: “¿Cómo estará? ¿Dónde estará?”.

»Llegó a convertirse en una obsesión. Y le rogaba: “Mamá, dame una señal… Quiero saber si estás bien”.

»Insistía e insistía.

»Al mes de su fallecimiento soñé con ella. Yo estaba en el sofá. Recé y le pedí de nuevo que me diera una señal. “¿Estás bien?”. Y me quedé dormida.

»Entonces, supongo que fue en el sueño, apareció a mi lado. Estaba sentada en el sofá. Me miraba. Y le pregunté: “Mamá, ¿estás bien?”. Me sonrió.

—¿Qué aspecto tenía?

—Había rejuvenecido quince años.

—¿Y la ropa?

—Vestía una falda negra y una blusa blanca, con cuello. Tenía los labios pintados y aparecía muy bien peinada. Ésa era la ropa que —según decía— quería llevar el día del entierro de su marido.

—¿Te dijo algo?

—No, sólo sonreía. Entonces me abrazó muy fuerte y yo apoyé la cabeza en su pecho, como cuando era pequeña. Interpreté el sueño como la respuesta a mi petición: «Estoy bien… No debes preocuparte».

Irene, desde entonces, no teme a la muerte.

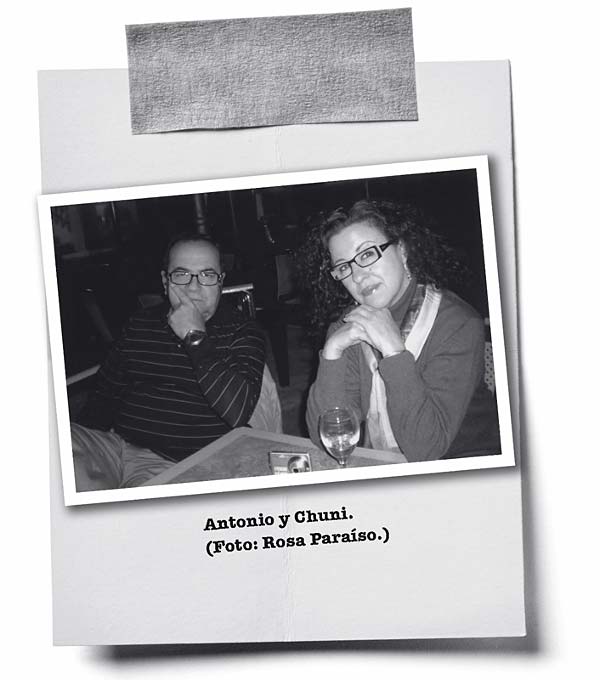

Chuni y Antonio eran amigos míos. En realidad lo son…

Antonio Martínez murió en Málaga (España), como consecuencia de un infarto. Sucedió el 9 de enero de 2012. Tenía cincuenta y nueve años de edad.

Un mes más tarde, Chuni Sánchez, la viuda, tuvo un sueño poco común.

He aquí una síntesis de dicho sueño:

Me hallaba en casa, en el dormitorio. Llevaba días haciéndome la misma pregunta: «¿Dónde está Antonio?».

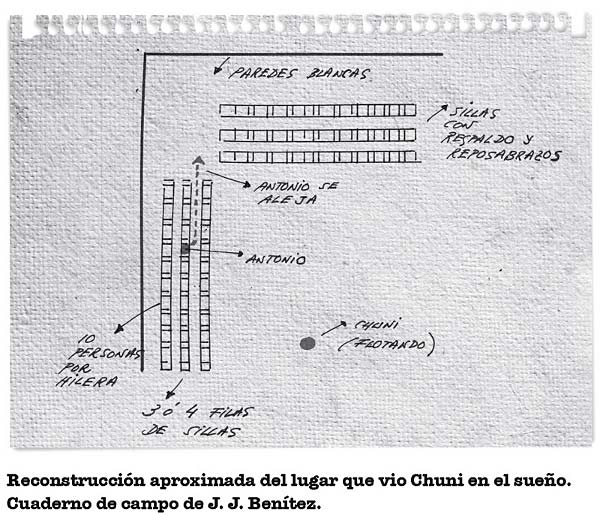

Y, de pronto, en el sueño, aparecía en un lugar al aire libre. Era como un colegio o, quizá, como una cancha de baloncesto… Había sillas, escalonadas… Estaban ocupadas… Creo recordar que todos eran hombres…

Y lo vi… Era Antonio… Se hallaba sentado a mi izquierda, entre la gente… Vestía una camisa blanca, de manga corta… Tenía un aspecto más joven que cuando falleció… Aparentaba unos cuarenta años…

Yo estaba en el aire (?), flotando… Quizá a cinco o seis metros del suelo (?)…

Eran filas de sillas de unos diez metros de largo cada una… Había tres filas en cada lado…

Entonces tuve una extraña sensación: yo no debía estar allí…

Y pensé: «¿Qué hace éste aquí?».

La visión de Antonio pudo durar alrededor de seis segundos. Quizá más… Entonces le vi inclinar la cabeza hacia el señor que estaba a su izquierda… El hombre le dijo algo y, acto seguido, Antonio se levantó y caminó entre la gente, alejándose…

No me miró…

En ese momento sentí una presión en el lado derecho de la cabeza, como si fuera un golpe…

Y escuché la voz de Antonio: «Te quiero».

Y desperté…

Chuni respondió a mis preguntas, hasta donde fue posible.

—¿Cómo describirías el lugar?

—La visión se presentó de pronto. No sabría decir con exactitud. Era un lugar sin techo, con paredes blancas. Las sillas eran cómodas, con reposabrazos. Yo diría que era un centro en el que se recibía algún tipo de enseñanza o instrucción. Todo el mundo estaba pendiente. Parecían muy atentos…

—¿Cómo vestían?

—Normal.

—Cuando Antonio se levanta y se aleja, en el sueño, ¿qué sensación te dio?

—Que el vecino le había advertido de mi presencia. Por eso pensé que no debía estar allí.

—¿Estás segura de que todos eran hombres?

—Creo que sí.

—Al recibir el «golpe» en la cabeza, ¿reconociste la voz de Antonio?

—Con absoluta claridad. Era su voz.

—¿Solía decirte «te quiero»?

—Sí, a diario.

—¿Cuántas personas podían estar sentadas en ese «centro»?

—No menos de sesenta.

—¿Conociste a alguien más?

—No, a nadie.