Y creo que ha llegado el momento de abordar el fascinante y desconocido universo de los sueños; algo mucho más real y tangible de lo que suponemos…

Comparto la opinión que aparece en Caballo de Troya: «Los sueños son el patio de atrás de la Divinidad». El Maestro lo decía con frecuencia: «Busca la perla en los sueños».

El presente caso fue protagonizado por un abuelo y su nieta, al mismo tiempo, y en circunstancias singulares.

No estoy autorizado a desvelar sus identidades, y bien que lo lamento. Dejaré que sea uno de los hijos de dicho abuelo quien narre lo sucedido. Nos conocemos desde 1974. Lo considero mi hermano mayor. Es una persona brillante y honesta.

El doble suceso tuvo lugar en el País Vasco (España). Mi amigo me lo contó verbalmente y por escrito. La carta decía así:

Querido Juanjo:

Contesto a la tuya del 1-IX-12. La marcha de mi padre de este mundo material sucedió un 22-XI-1978, teniendo setenta y ocho años de edad (iba con el siglo). La otra protagonista del episodio por el que me preguntas no fue, por tanto, mi nieta que ahora tiene cinco añitos, sino mi hija mayor, nacida en 1970 y que contaba, a la sazón, con ocho años de edad.

Recuerdo el episodio con toda exactitud, porque esas cosas no se olvidan. Mi padre era un enfermo de bronquitis crónica de larga evolución que ya se había complicado con un enfisema pulmonar secundario. Llevaba una vida bastante limitada por la dificultad respiratoria y dos o tres ingresos hospitalarios por severos episodios de agudización. Pero también había cumplido una de sus grandes ilusiones: celebrar un mes antes, el 24-X-78, sus bodas de oro (cincuenta años de matrimonio) con mi madre, con una misa celebrada en el salón de su casa y comida, con asistencia de todos sus hijos y nietos. Allí estuvimos todos.

Yo tenía la costumbre de, antes de ir a mi casa por la tarde, después del trabajo, pasar por la de mis padres (vivíamos a la vuelta de la esquina) y ver qué tal estaban, además de charlar un buen rato con ellos.

Una de esas tardes, en su casa, mi padre dijo: «Mira, hijo, te lo digo ahora que me encuentro bien y en pleno uso de mis facultades mentales. No puedo durar mucho tiempo más, pero no importa. He vivido una vida plena, he celebrado las bodas de oro y me encuentro preparado para marchar cuando Dios quiera. Deseo morir en mi casa y en mi cama. No quiero más ingresos hospitalarios. El día que me ponga peor, tú me tratas y lo que hagas estará bien hecho, y si fallezco, será lo normal porque esta situación ya no da más de sí».

Al cabo de pocos días de esta declaración, volvió a empeorar. Le fui tratando, con altibajos en la evolución y, un día de aquéllos, mi hija mayor (repito, de ocho años en aquel entonces) me dijo: «Aita, anoche soñé con aitite». (Como sabes, aita y aitite significan «padre» y «abuelo» en euskera vizcaíno). No le di mayor importancia y así quedó la cosa.

Pero, al día siguiente, volví a estar, como de costumbre, con mi padre. Lo encontré en la cama, pero bastante estable. Quería preguntarme algo: «Oye, hijo, ya sabes que al ir ganando años, cada vez duermo menos horas por la noche y a gusto encendería la lamparita de la mesilla de noche y me pondría a leer, pero, por no molestar a tu madre que duerme al lado, me quedo con la luz apagada, recostado, incorporado en un par de almohadones para poder respirar bien (ya empezaba la congestión cardíaca) y me quedo con los ojos abiertos mirando a la oscuridad, muy a gusto y tranquilo. Y aquí es donde he visto algo que me ha sorprendido y te quería consultar por si tuviera relación con alguna de las medicinas que me das y pudieran causar ese efecto secundario. El caso es que estoy viendo personas vestidas de blanco que se acercan a mi cama, me miran y se van. Por cierto, no siento ningún miedo, al contrario, sigo encontrándome muy bien en esos momentos».

Aquí le aclaré que esto no era efecto de ninguno de los medicamentos, y le pregunté: «¿Conoces a alguna de esas personas?».

«Pues no. No sé quiénes son. Pero anteanoche sí conocí a una. ¡Era tu hija María! Y le dije: “¡Hola, María!”. Se quedó mirándome unos instantes, no contestó nada, y luego desapareció. Me dejó un poco extrañado».

El que se quedó extrañado, y de una pieza, fui yo. Y, nada más llegar a casa, hablé con mi hija:

—María, ¿recuerdas el sueño que tuviste con aitite hace un par de días?

—Pues sí. Estaba en mi cama y salí y fui a casa de aitite.

—¡Un momento! Quieres decir que te levantaste, te vestiste, saliste de casa, bajaste en el ascensor, fuiste por la acera hasta casa de aitite…

Me miró como se mira a alguien que no tiene remedio.

—Aita! No se hace así. Se sale flotando a la calle y pasando las paredes se entra en el dormitorio de aitite.

—¡Ah! Y, ¿qué viste?

—Vi la cama de aitite y en la cama había dos aitites. Uno era un aitite muy viejo que estaba recostado en unos almohadones. Otro era un aitite joven, blanco, que se me quedó mirando y me dijo: «¡Hola, María!».

—Y tú, ¿qué hiciste?

—Nada. Me quedé mirándole y luego volví a la cama.

Dos o tres días después de este encuentro astral, el 22 de noviembre de 1978, a primera hora de la mañana, mi padre tuvo ganas de hacer sus necesidades y pidió ayuda a mi madre para que le acompañara al servicio. Cuando intentó levantarse no pudo hacerlo. Quedó sentado al borde de la cama y se despidió de mi madre: «Adiós. Me voy. Ha sido una alegría haber vivido tantos años contigo». Y cayó muerto. Cruzó la frontera…

No he podido evitarlo.

El relato de mi amigo me ha hecho recordar otra experiencia, vivida por mi padre cuando estaba a punto de morir. Él también vio gente, y vestida de blanco, alrededor de la cama del hospital[6]:

—… Se presentaron en la noche. No los conocía —aseguró mi padre—. Me miraban y hablaban entre ellos… Parecían camareros… Entonces ocurrió algo extraño. Aquellas personas —los «camareros»— tocaron mi frente y me sentí en paz. Fue una increíble y desconocida sensación. El dolor desapareció y también la angustia. Me sentí feliz… Esa madrugada te hablé e intenté decírtelo.

—No recuerdo —respondí.

—Yo estaba despierto. Tú te aproximaste a la cama y tomaste mi mano entre las tuyas. Sentí tu calor y tu fuerza. Y me dijiste: «Papá, tranquilo». Yo, entonces, rodeándote con ese inmenso amor que me llenaba, repliqué: «No…, tranquilo tú». Pero creo que no comprendiste. Después, dulcemente, todo se oscureció. Dejé de oír y de sentir. Fue lo más parecido a un sueño.

—¿Un sueño?

—Así es, un dulce y benéfico sueño.

—¿Y la muerte?

—Eso es la muerte, querido hijo. Te duermes, sin más…

—Parece simple.

—Es que lo es… Tu Jefe (creo que así llamas al buen Dios) es muy discreto… Dios nos entrena todos los días para morir… La muerte es un sencillo mecanismo, necesario para proseguir. Cada noche, al acostarte, ensayas esa última escena. Y lo haces tranquilo y confiado. Pues bien, la única diferencia es que, al morir, despiertas en otro lugar…, y sin pijama.

El padre de mi amigo falleció en 1978. Al fin libre fue publicado en el año 2000. Obviamente, el padre de mi amigo no alcanzó a leer el libro en el que se habla de los «camareros»…

Como decía el Maestro: «Quien tenga oídos que oiga».

A raíz de la publicación de Al fin libre he ido recibiendo muchas cartas y correos electrónicos. Una de estas comunicaciones me dejó perplejo. Procedía de Konstanz, en Alemania. La firmaban dos profesores de la universidad, a los que llamaré Eva y Franc.

El suceso tuvo lugar en 1998.

La carta dice así:

Querido amigo: Permíteme que te hable de tú. Acabo de empezar el libro Al fin libre que le has dedicado a Eva y tras leer las primeras hojas, donde hablas de la muerte de tu padre, me ha venido a la memoria un hecho que sucedió hace dos años y que te paso a relatar:

Una amiga de mi madre, muy buena persona ella y cariñosa, comenzó a sentirse muy mal. Después de acudir a varios médicos le diagnosticaron cáncer. El estado de la enfermedad era muy avanzado, de modo que poco hubo que hacer…

Los dolores, al final, eran terribles. Pero un día cesaron. Eso fue poco antes de su muerte.

Lo que ahora sigue es lo que su marido cuenta que sucedió:

«Yo estaba en la habitación y, de repente, la vi mirar al vacío y sonreír. Estábamos los dos solos. Le pregunté por qué sonreía y ella me dijo que unos enfermeros muy guapos, vestidos de blanco, habían estado allí y la habían tocado y pinchado en la lengua y ya no sentía dolor. Pero yo no vi a nadie».

Esta historia es la que el marido le contó a mi madre cuando ella fue a visitar a su amiga, poco antes del final. Mi madre, no sé por qué, me la contó de inmediato.

Yo no pude ir a verla. No tuve el valor suficiente.

Espero que si los «hombres de blanco» que vio esta señora son los mismos que visitaron a tu padre, mi amiga se encuentre también con el buen Dios.

Un abrazo…

Algún tiempo después, a través de mi página web oficial[7], recibía una noticia, muy similar a la anterior. Debo aclarar que, hasta el día de hoy, ninguna de estas dos experiencias ha visto la luz. Ni los profesores alemanes sabían de Anita, ni ésta, a su vez, de los amigos de Konstanz.

Pero vayamos a lo que interesa.

La información, como digo, llegó a mi página web en 2008. La firmaba Carlos López Sánchez, arquitecto técnico. Después viajé a Alicante (España) y tuve el placer de conocer a Carlos y a María de la Gracia, su esposa.

Hablamos mucho. Fue realmente interesante…

En síntesis, ésta fue la experiencia vivida por Anita, la madre de María de la Gracia:

—Mi madre —aclaró la hija— era muy especial. Tenía la mente abierta y era sensible y adelantada a su tiempo. Decía que la vida es un sueño. Sólo eso. Hablaba y hablaba del más allá. Repetía que lo había visitado en diferentes ocasiones…

Pero en mayo de 1997, en una revisión rutinaria, detectaron un cáncer en el abdomen de Anita. Tenía setenta y seis años.

La situación cambió la vida de la familia.

Y María de la Gracia se dedicó por entero al cuidado de la madre.

Poco después empezaron los dolores. Eran espantosos y diarios. Aparecían a rachas.

Anita terminó postrada en la cama. No podía caminar.

Pues bien, un mes antes de su fallecimiento ocurrió algo poco común…

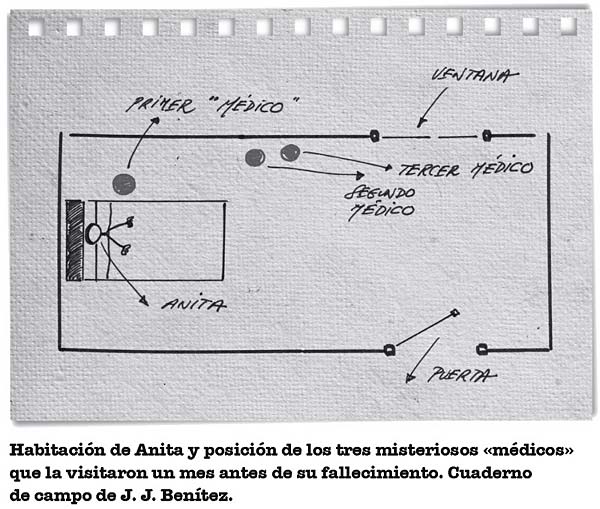

—Yo me encontraba en la casa —expuso María de la Gracia—, ocupada en las labores habituales. Quizá fueran las cinco de la tarde. Mi madre estaba en su cuarto, en la cama. Me llamó…

»—¡Mari!… ¡Mari!

»Acudí de inmediato. Pensé que necesitaba algo.

»—¿Qué pasa, mamá?

»—Siéntate, hija, siéntate… Verás… Te voy a contar algo… Tú sabes que yo no miento, ¿verdad?

»—Claro, mamá… Pero ¿por qué dices eso?

»—Verás, hija… Es que…

»Mi madre, con las manos enlazadas sobre el pecho, dudaba. No se atrevía a contar lo que le había sucedido. En su rostro se adivinaba la preocupación. Era la cara de un niño que se dispone a confesar una travesura…

»—¡Venga, mamá!… ¡Cuéntamelo!

»—Verás, hija… Han venido tres señores… Vestían unas batas blancas… Eran muy altos y delgados… Para mí que eran médicos…

»—¿Cómo?… ¿Tres médicos? ¿Por dónde han entrado? No he oído la puerta…

»—Sí —replicó mi madre—, se acaban de marchar.

»Sinceramente, me sentí confusa. Mi madre no mentía. Nunca lo hizo. Tenía la cabeza en su sitio. Pero, como digo, yo no había abierto la puerta a nadie.

»Me serené y la dejé hablar.

»—Uno de ellos se ha acercado a la cama… Los otros se han quedado algo más atrás, junto a la ventana… El que estaba a mi lado me ha dado masajes en el vientre y en las piernas… Después desaparecieron.

»—¿Han venido a curarte?

»—No, hija, han venido a prepararme. Me queda muy poco tiempo. Han venido para que no sufra.

»—¿Hablaron? ¿Te dijeron algo?

»—No, sólo miraban… Yo creo que son médicos del cielo.

»No pude arrancarle nada más —prosiguió Gracia—. No recordaba los rostros de los “médicos”. Pregunté si había sentido miedo. Negó con la cabeza.

»Los dolores desaparecieron.

—¿No necesitó morfina?

—Nadie llegó a comprender cómo aquella mujer, con un cáncer en estado terminal, no necesitara sedantes.

Un mes después, el 18 de enero de 2000, Anita falleció.

Faltaban trece días para que yo concluyera la redacción de Al fin libre.

—¿Cómo murió?

—Feliz. Le pregunté si sentía miedo. Dijo que no. Dijo que sabía que no iba a desaparecer y que conocía el lugar al que se marchaba. «Me voy a mi sitio», manifestó. Sonrió. Cerró los ojos y se fue…

—¿Cómo era ese «más allá» que decía haber visitado?

—Aseguraba que era un mundo paralelo, un sitio al que no tenemos acceso (todavía). Otra dimensión… Decía que, allí, la gente trabaja y estudia. Y afirmaba que los «científicos del cielo» transmiten ideas a los de la Tierra… Hablaba de edificios de cristal y de flores cuyos colores no conocemos. Y ponía cara de chiste cuando mencionaba el «dinero del cielo».

—¿Por qué?

—Porque en el cielo no funcionan con dinero. Eso decía. Ella quería volver a lo que llamaba su hogar, su verdadera patria…

Así era Anita, la mujer que vio a los «médicos del cielo».