Hay tres caminos que conducen a la sabiduría:

La imitación, el más sencillo;

La reflexión, el más noble,

Y la experiencia, el más amargo.

—Confucio —

Al otro lado de la puerta que separaba la estancia de Mong del resto del mundo, ya se habían arracimado dos docenas de guardias. Discutían qué hacer, qué camino seguir, cómo enfrentarse a lo que pudieran encontrar.

Cuando la puerta se abrió, enmudecieron.

Delante iba Lin Li, con la vara en su mano derecha. La seguían Shao y Qin Lu, llevando entre ambos al desvanecido Mong y sujetando con sus manos libres sendas espadas con las aceradas puntas señalando a su prisionero. Cerraban la marcha Xiaofang, Xue Yue y An Yin, igualmente armadas con dagas.

—¡Apartaos! —ordenó Shao.

No le hicieron caso. Intercambiaron miradas de desconcierto. Esperaban órdenes de sus superiores.

Pero estaban desconcertados.

Era la primera vez que sucedía algo así. Nadie se había atrevido jamás a enfrentarse con ellos.

—¡He dicho que os apartéis! —repitió Shao hundiendo un poco su espada en el pecho de Mong.

Su víctima volvió en sí en ese instante.

Primero no entendió nada. Luego reaccionó.

—¡Haced lo que os dicen, estúpidos! —gritó.

Ahora sí, sus fieles se apartaron.

—Os haré matar por esto. —Mong arrastró cada palabra con desprecio y furia—. Juro que os arrancaré la piel, y luego daré vuestros miembros a los cerdos…

La espada de Shao le hizo un corte en el pecho.

—Cállate.

Mong le obedeció.

Lívido.

Se dio cuenta de algo más.

—Mi corazón… —vaciló.

—No era tu corazón —le dijo Qin Lu—. Ahora es tarde para arrepentirte. Alégrate de conservar el tuyo mientras puedas.

Caminaron por los pasillos de la fortaleza, rodeados por un número cada vez mayor de guardias y soldados de aquel ejército maldito. Atravesaron la sala principal y llegaron a las puertas de la muralla que envolvía la tenebrosa edificación. Quedaba la muralla exterior.

—¡Caballos!

—¡Traed caballos! —volvió a gritar Mong al ver que nadie se movía.

Unos hombres echaron a correr y regresaron con siete caballos pertrechados. Eran fuertes y briosos. Capaces de galopar sin descanso en dirección a la cueva de la que había sido sustraído el corazón de jade.

—Vamos, no perdamos tiempo —apremió Shao.

Primero subieron Xue Yue, An Yin y Xiaofang. Después lo hizo Lin Li, siempre con la vara extendida por delante. Finalmente, Qin Lu ayudó a Mong, y Shao fue el último. En ningún instante dejaron de apuntar a su prisionero con las espadas arrebatadas a los guardias.

Mong miraba a An Yin con un odio acérrimo.

—Pagarás por esto —la amenazó.

—Como vuelvas a abrir la boca, te quedas sin dientes —le previno Shao.

—Ya no tengo familia —le recordó ella—. Y prefiero la muerte a seguir siendo tu esclava.

Ya en los caballos, dispuestos a cruzar la muralla en busca de la libertad, Qin Lu se dirigió a los guerreros de aquel ejército negro.

—¡Mirad a vuestro amo! —les gritó—. ¿Ese es el hombre que os gobernaba? ¿No os dais cuenta de que no es más que un tirano? ¡Vergüenza debiera daros! ¡Su poder venía de algo que robó y ya no tiene! ¿Vais a seguir obedeciéndole? ¿Preferís seguir siendo ratas sumisas o personas de verdad? ¡Sois libres!

Sabía que una semilla es pequeña, pero su fruto puede ser gigantesco.

Un árbol enorme, de poderosas raíces.

—¡Vámonos! —espoleó su caballo.

Sen Yi fue el primero en flaquear.

Apenas un instante.

Suficiente.

La energía de Tao Shi le hizo tambalearse, y su haz de luz rompió el equilibrio en que los dos se encontraban. La distancia se hizo menor y el rayo blanco se acercó un poco a Sen Yi.

Resistió.

Tao Shi habló por primera vez.

—¡Soy más poderoso que tú, viejo loco!

Sen Yi reunió sus últimas fuerzas y paró el ataque de su rival. Tembló como la llama que chisporrotea antes de extinguirse.

Ninguno de los dos veía lo que sucedía a su alrededor. El mundo había dejado de existir para ellos. Sen Yi sabía que ese mundo dependía de él. Tao Shi era ajeno a todo que no fuera su victoria. Uno y otro ya no eran más que una furia envuelta en el poder de su energía.

—Xu Guojiang… —susurró Sen Yi.

Por detrás de Tao Shi surgió una figura.

Una sombra.

Solo los cuatro señores repararon en él.

Y ninguno dijo nada.

Ya no, y menos para salvar a Tao Shi.

Todos comprendieron que era la única solución.

—¡Podemos estar así días! —se jactó el mago oscuro—. ¡El final será el mismo y lo sabes!

La figura se le acercó por la espalda.

Llevaba una gran espada de doble filo.

Una espada que levantó por encima de sus hombros.

Tao Shi lo vio de pronto. O mejor dicho, lo presintió.

Pero ya era tarde.

Si bajaba la guardia, la energía de Sen Yi le atravesaría. Si ignoraba el peligro…

—¡No! —gritó al comprender la inminencia de su fin.

Su alarido todavía retumbaba como un lúgubre eco por las paredes del salón del trono, cuando su cabeza ya se había desprendido de su cuerpo abrasado por la luz de Sen Yi. Rodó como una pelota envuelta en sangre hasta quedar boca arriba, con la mirada congelada en la sorpresa del instante final.

Sen Yi cayó de rodillas, exhausto.

Y Lian dejó caer la espada.

Un espectral silencio se apoderó del salón del trono del palacio real de Nantang.

Galoparon hasta la primera muralla y cruzaron el portón. Al otro lado estaban los esclavos que trabajaban en su construcción. Era como si jamás descansaran, obligados a mover aquellos enormes sillares de piedra junto a las yuntas de bueyes.

Los mismos hombres que los habían vitoreado cuando derrotaron a los guerreros de Mong.

—¡Tengo una idea! —dijo Qin Lu.

Los soldados no los seguían. La semilla empezaba a fructificar mucho más rápido de lo que imaginaran.

Quedaba la guinda.

—¡Compañeros! —Qin Lu se dirigió a ellos—. ¡Este es el hombre que os esclaviza, que os hace trabajar, que gobierna vuestras vidas sin derecho! ¡Un insignificante hombre que ahora tenéis ante vuestros ojos, derrotado, pequeño!

Los obreros dejaron caer sus martillos, sus cinceles, las piedras que algunos transportaban y sujetaban con sus propias manos. Y dejaron de empujar a los bueyes, con la razón extraviada y sin fuerzas para rebelarse. Bajaron de las alturas y se acercaron incrédulos para comprobar por sí mismos que era cierto, que allí, prisionero, humillado y acobardado, muerto de miedo, estaba el artífice de su desgracia.

El tirano.

Mong.

—¡Es él! —le señaló uno con la mano.

—¡Ha caído! —no pudo creerlo otro.

—¡Ya no es más que una escoria sin poder! —lo remató un tercero.

Qin Lu miró a Shao, que asintió con la cabeza.

Entonces, descabalgó a Mong y lo dejó caer al suelo.

Fue suficiente para que la turba lo envolviera y se le echara encima.

El grito del dictador que los había reducido a la esclavitud se arremolinó en el aire lo mismo que una ráfaga de polvo batida por el viento.

Duró muy poco.

—Este caballo le servirá a alguien que conocemos —lo agarró por la brida Xiaofang.

Volvieron a galopar y, esta vez, ninguno volvió la vista atrás.

El cuerpo sin vida de Tao Shi había sido retirado por los sirvientes; su sangre, lavada. En la sala del trono del palacio real de Nantang solo quedaban Sen Yi, Lian y los cuatro señores, silenciosos; agotado y serio el primero, impasible el segundo, consternados todos. Nadie más se atrevía a entrar allí. Los cortesanos esperaban. El Reino Sagrado volvía a estar huérfano de poder.

Lo que sucediera en la sala marcaría el futuro de los cinco reinos.

La guerra… o la proclama unánime de un emperador aceptado por todos.

—Sentaos —les pidió Sen Yi.

Le obedecieron todos menos Lian, que permaneció en pie. Se miraban entre sí, recelosos. No en vano aquel anciano de blanco ropaje los había salvado de la esclavitud… y, probablemente, de la muerte. Jing Mo y Zhong Min se recuperaban de su catarsis. Gong Pi y Zhuan Yu todavía se estremecían pensando en lo que habría sido de ellos de no haber aparecido el mago para enfrentarse a Tao Shi. La delgada línea que separaba la vida de la muerte.

—¿Y ahora qué haréis? —restalló en la vacía sala la voz de Sen Yi.

No hubo respuesta.

Más miradas.

Alguna iba dirigida al vacío trono que ansiaban.

Ninguna recaía en el viejo general, de pie al lado de Sen Yi.

—¿No respondéis? —continuó el mago—. ¡Es ahora cuando debéis hablar! ¿O queréis regresar con vuestras tropas cuanto antes para legitimar vuestros derechos, con la esperanza de ganar una guerra fratricida entre todos vosotros?

Gong Pi fue el primero en bajar la cabeza.

El todopoderoso señor del norte se inclinaba ante un anciano, por mucho que fuera el discípulo predilecto de Xu Guojiang.

—¿Qué quieres que hagamos? —preguntó Zhong Min.

—¡Que seáis justos, honorables, consecuentes! —gritó Sen Yi—. ¡Eso es lo que quiero que hagáis!

—Has derrotado a Tao Shi —dijo Jing Mo sin atreverse a mirar a Lian—. El poder es ahora tuyo.

—¡Yo no quiero ese poder! —tronó la voz de Sen Yi—. ¡Tao Shi lo usurpaba, y lo hacía con malas artes! ¡Zhang murió sin hijos varones! ¡Sé que tú y tú —señaló a Jing Mo y Zhong Min— vais a casar a vuestros primogénitos con sus dos hijas mayores! ¡Maravillosas alianzas! ¡Pero eso tampoco os legitima para ocupar el trono! ¡Solo uno de vosotros puede hacerlo por linaje, por tradición, porque ha sido la ley de los cinco reinos desde hace cientos de años! ¡Vuestro deber es elegir al heredero de Zhang, y hacerlo de forma voluntaria y pacífica!

Gong Pi fue el primero en dirigirse a Lian.

—¿Qué opinas tú, general?

—¿Por qué debería opinar? No soy más que un militar —le recordó el hombre.

—Eres un hombre de honor —dijo el señor del norte—. Serviste a Zhang pese a ser un tirano, pero lo hiciste sin egoísmo, porque era tu deber y por fidelidad al emperador. Ahora has matado a Tao Shi. Puesto que te debemos la vida, también es lógico que te pidamos tu parecer.

—Estoy con Sen Yi —puso una mano en el hombro del mago—. Creo que aquí y ahora, es la única persona cuerda y capaz de razonar con lógica.

—¿Nos estás llamando locos? —se preocupó Zhuan Yu.

—Os estoy llamando ciegos —quiso dejarlo claro—. Todos ansiáis este trono —señaló el símbolo del poder del Reino Sagrado—. Unos menos que otros, cierto, pero lo ansiáis —miró a Gong Pi—. Pelearíais por evitar que otro lo ocupara. Si en lugar de ambicionar vuestra gloria personal pensarais en el bien del pueblo, os daríais cuenta de la realidad.

—Todos tenéis el mismo derecho —continuó Sen Yi—. Una votación quizás fuese inútil; la guerra, una locura. ¿Qué nos queda?

—¿Lian? —aventuró Gong Pi.

—No —fue categórico el militar antes de que los otros tres señores protestaran—. No soy un hombre de estado ni poseo el linaje que os acompaña. Serviré fielmente a uno de vosotros, el elegido. Es cuanto puedo decir.

—¿Qué propones tú, mago? —frunció el ceño Zhong Min.

Sen Yi se tomó su tiempo.

Los miró uno a uno a los ojos, penetrando en sus mentes.

—¿Estáis dispuestos a hacerlo como yo os diga?

Volvió el silencio.

Cuatro hombres, cuatro señores, cuatro derechos y un solo trono.

La guerra o la paz.

—Sí —fue el primero en responder Gong Pi.

Los otros tres tardaron un poco más.

—De acuerdo —se rindió Jing Mo.

—Conforme —dijo Zhong Min.

—Me comprometo a ello. —Zhuan Yu fue el último en aceptar la realidad.

—¿Obedeceréis a aquel de vosotros que sea elegido? —quiso aclarar el mago.

—¿Has dicho que lo haremos como nos digas? —inquirió Gong Pi.

—Sí, ¿qué significa eso? —manifestó Zhong Min.

—Significa que no es mejor el más fuerte, ni el más poderoso, ni el más rico —dijo Sen Yi—. Significa que os pondré una prueba, y que el vencedor será simplemente el más sabio, aquel que muestre mayor inteligencia para resolverla.

Volvieron a mirarse, rostros contraídos, expresiones de sorpresa que, sin embargo, fueron cediendo una a una.

—¿Qué clase de prueba? —preguntó Zhuan Yu.

Sen Yi se levantó. Todavía estaba muy cansado por la lucha con Tao Shi y el largo viaje realizado para llegar a tiempo a Nantang. Lian tuvo que sostenerlo un instante. Luego le ofreció su brazo para que se apoyara en él.

—Al anochecer os espero aquí —les instó—. Será entonces cuando os exponga la prueba que deberéis superar.

Dio media vuelta y los dejó solos, inmersos en sus pensamientos, cara a cara los cuatro por primera vez.

Tenían el corazón de jade.

Ahora todo consistía en luchar contra el tiempo.

Una carrera a vida o muerte.

Los caballos eran los mejores que nunca habían montado. Pura sangre, briosos, fuertes y bien alimentados. Capaces de resistir un largo viaje, sin descanso, hasta el límite.

Pero antes…

No tuvieron que buscarle. Los esperaba. Primero le vieron en la distancia, sentado sobre unas rocas, casi confundido con ellas por su aspecto desastrado y el color pálido de su piel y sus harapos.

An Yin también le reconoció.

—¡Qu Xing!

Hincó sus tacones en los flancos del caballo, y el animal salió disparado.

El viejo guerrero también la vio.

Su grito atravesó la tierra de norte a sur y de este a oeste.

—¡An Yin!

Shao, Qin Lu, Lin Li, Xiaofang y Xue Yue les vieron unirse, abrazarse, besarse y llorar de emoción. La bella mujer, una perla entre las perlas del jardín de Mong, y el desastrado hombrecillo, un residuo de otro tiempo.

Juntos, sin embargo, eran lo más hermoso, porque representaban la auténtica fuerza de la creación.

El amor.

Ellos ni siquiera bajaron de los caballos. Habrían deseado quedarse a su lado, descansar unas horas, escuchar los relatos del intrépido aventurero; pero si la tierra moría, sería su responsabilidad. Y no sabían cuánto podía quedarle a la naturaleza antes de que su agonía fuese irreversible.

—¡Gracias! —exteriorizó lo que sentía Qu Xing.

—Mong ya no existe —le dijo Shao—. Sois libres.

—¿Adónde iréis? —quiso saber Xue Yue.

Los dos amantes se miraron con emoción.

Sí, eran libres.

—No sé —dijo él—. Tal vez al pueblo de pescadores, quizás a alguna otra parte, donde yo pueda volver a ser un hombre y ella mi esposa. Ahora ya no importa mientras estemos juntos.

—Entonces, que la suerte os acompañe —les deseó Xiaofang.

—No, que os acompañe a vosotros, amigos —fueron sus palabras finales.

La última sonrisa fue la de Lin Li.

Una sonrisa sin palabras.

—¡Ya! —levantó la vara y salió al galope, seguida por sus hermanos y sus compañeras.

Cuando Sen Yi y Lian entraron en la sala, los cuatro señores ya se encontraban en ella, apartados uno del otro, en silencio, tan envueltos en sus pensamientos como los había dejado un rato antes.

Gong Pi miraba por el ventanal. Zhuan Yu estaba sentado de espaldas al trono. Zhong Min sostenía una daga entre las manos y jugueteaba con ella. Jing Mo paseaba nervioso de un lado a otro, igual que un perro enjaulado.

Los cuatro volvieron la cabeza al escuchar el rumor de sus pisadas.

Sen Yi llegó hasta ellos. Se agruparon para quedar frente a él. Lian se situó a un par de pasos del mago, convertido en un inesperado guardaespaldas y garante de su seguridad. Las manos de Sen Yi sostenían unos pergaminos.

—¿Dispuestos? —les preguntó.

No hablaron. Solo asintieron con la cabeza.

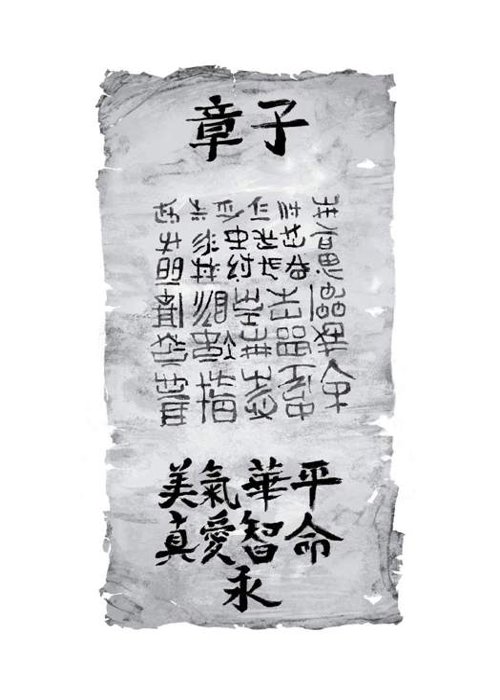

Entonces, Sen Yi les entregó los pergaminos. Cuatro. Uno para cada uno. Todos iguales.

Ninguno de ellos dejó de observar el suyo, con el ceño fruncido.

—Lo que tenéis en las manos es un viejo poema con más de mil años de antigüedad —les explicó el mago—. Un poema complejo, de difícil interpretación —hizo una pausa esperando que volvieran a mirarle—. La prueba que debéis superar es muy simple. Dentro de una semana, al amanecer, aquel de vosotros que lo haya descifrado y sea capaz de explicar su significado, será el nuevo emperador del Reino Sagrado y supremo líder de los cinco reinos.

—¿Tan simple? —se extrañó Zhuan Yu.

—Te aseguro que no lo es en absoluto, señor del este —sonrió Sen Yi.

—¿Y si los cuatro lo desciframos? —le interpeló Zhong Min.

—Os pondría otra prueba.

—¿Si solo lo hacemos dos…? —quiso saber Jing Mo.

—Lo mismo.

Volvieron a mirar sus pergaminos, como si tuvieran prisa.

—¿Por qué una semana? —preguntó Gong Pi.

—Porque es un tiempo adecuado y razonable, dado lo que está en juego —respondió el mago mirando por el ventanal, tan expectante como triste—. Y porque entonces quizás sepamos ya si la tierra va a sobrevivir o, a fin de cuentas, si de verdad importa quién sea el nuevo emperador, porque no habrá un mundo que gobernar.

—¿Tan grave es la situación? —mostró su alarma el mismo Gong Pi.

Sen Yi no respondió.

No era necesario.

Cabalgaban.

De día, sin descanso.

Y de noche, apenas dormían.

Quizás reventasen a los caballos, pero era el último sacrificio.

Su muerte serviría de algo.

Mientras quedase uno que pudiera conducir a los demás hasta su destino…

Uno.

¿Quién?

El camino de regreso a la cueva se tornó tenso y amargo, pese a llevar con ellos el jade. Si estando tan cerca, si tras haberlo conseguido, fracasaban por llegar tarde… Pero la realidad los golpeaba a cada momento con el peso de lo evidente. Ya no había bosques, la tierra era un manto seco, los árboles sin hojas mostraban la desnudez de sus ramas como lo haría una madre que hubiese perdido a todos sus hijos. El silencio los sobrecogía. La naturaleza se extinguía con la paz de una larga muerte.

Por suerte, la vara les indicaba dónde cavar para encontrar agua o cuál era el último árbol vivo que pudiera ofrecerles un fruto.

De no haber sido por eso, se habrían convertido en cinco cadáveres ambulantes, hambrientos y sedientos hasta la locura.

Sí, de día cabalgaban sin descanso, hasta que los caballos echaban espuma por la boca.

Y de noche, agitados, no podían dormir pese al cansancio.

Se miraban entre ellos.

Llegaba la hora de la verdad.

¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?

Uno de los cinco.

Fuego, aire, agua, tierra y… energía.

Se turnaban el corazón de jade.

Y con los cinco mantenía el mismo aspecto, los siete colores del arco iris.

—¿Habrá evitado la guerra Sen Yi?

Otra pregunta sin respuesta.

Hasta que una noche supieron que llegarían a la cueva al día siguiente.