La persecución de Robin Hood

Robin Hood y sus compañeros abandonaron el campo de tiro de Finsbury y, sin perder tiempo, tomaron el camino del norte para regresar a su tierra. Y bien hicieron, pues no se habían alejado más que seis kilómetros por el camino cuando seis guardias del rey se introdujeron apresuradamente entre la multitud que aún permanecía en la escena del concurso, buscando a Robin y sus hombres para prenderlos y hacerlos prisioneros. Hemos de reconocer que no fue digno por parte del rey romper su promesa, pero todo sucedió por culpa del obispo de Hereford, y ocurrió de este modo:

Cuando el rey se marchó del campo de tiro, se dirigió sin perder tiempo a su gabinete, y con él fueron el obispo de Hereford y sir Robert Lee; pero el rey no les dijo una sola palabra y se sentó mordiéndose el labio inferior, pues se sentía afrentado por lo sucedido. Por fin, el obispo de Hereford se decidió a hablar, en voz baja y lastimera:

—Es una verdadera pena, majestad —dijo—, que a ese bellaco forajido se le permita escapar de este modo; si se le deja regresar a Sherwood sano y salvo, se seguirá burlando del rey y sus servidores.

Al oír estas palabras, el rey levantó la mirada y la fijó torvamente en el obispo.

—¿Eso os parece? —dijo—. A su debido tiempo os demostraré lo equivocado que estáis; en cuanto hayan transcurrido estos cuarenta días, prenderé a ese bandolero ladrón, aunque tenga que hacer pedazos el bosque de Sherwood para encontrarle. ¿Creéis que un pobre rufián sin amigos ni dinero puede burlarse de las leyes del rey de Inglaterra?

Entonces el obispo habló de nuevo, con voz suave y humilde:

—Perdonad mi atrevimiento, majestad, y creed como cierto que no me impulsa más que el amor a Inglaterra y el respeto a los deseos de vuestra majestad. Pero ¿de qué serviría que mi noble soberano arrancara hasta el último árbol de Sherwood? ¿Acaso no existen otros lugares donde Robin Hood pueda ocultarse? Cannock Chase no está muy lejos de Sherwood, y el gran bosque de Arden no se encuentra muy alejado de Cannock Chase. Y existen otros muchos bosques en Nottingham y Derby, en Lincoln y en York, en los cuales tan probable es que vuestra majestad logre atrapar a Robin Hood como echarle mano a una rata entre todos los trastos y cachivaches de una buhardilla. No, mi gracioso soberano, si llega a poner el pie en un bosque, la ley le habrá perdido para siempre.

Al oír estas palabras, el rey tamborileó indignado con los dedos en la mesa que tenía a su lado.

—¿Qué queréis que haga, señor obispo? —dijo—. ¿Acaso no oísteis la promesa que le hice a la reina? Vuestra charla es tan estéril como el aire del fuelle sobre el carbón apagado.

—Lejos de mi intención —dijo el astuto obispo— indicar lo que se debe hacer a persona tan clarividente como vuestra majestad. Pero si yo fuera el rey de Inglaterra, vería el asunto de este modo: digamos que he prometido a mi reina que durante cuarenta días el más astuto bandido de Inglaterra tendrá libertad para ir y venir; pero he aquí que me encuentro al forajido al alcance de mis manos. ¿Debería aferrarme insensatamente a una promesa hecha tan sin pensar? Supongamos que he prometido hacer lo que su majestad la reina desee, y ella me pide que me dé muerte. ¿Debo cerrar los ojos y arrojarme ciegamente sobre mi espada? Así sería mi razonamiento. Por otra parte, me seguiría diciendo, una mujer no sabe nada de los grandes asuntos referentes al gobierno de los estados; y además, me consta que las mujeres siempre se dejan llevar por los caprichos: ahora cogen una margarita al borde del camino y al poco rato la tiran, cuando ha perdido el aroma; por lo tanto, aunque ahora se haya encaprichado con ese bandido, pronto se le pasará y lo olvidará. Mientras que yo tengo en mis manos al mayor villano de Inglaterra. ¿Debo abrir la mano y dejar que se escape entre mis dedos? Eso, majestad, es lo que yo me diría si fuera rey de Inglaterra.

Así habló el obispo; el rey escuchó sus malos consejos y al cabo de un rato, se volvió a sir Robert Lee y le ordenó que mandara seis hombres de la guardia para prender a Robin Hood y a sus tres compañeros.

Ahora bien, sir Robert era un caballero noble y cabal, y le dolía en lo más profundo ver al rey romper su promesa; aun así, no dijo nada, pues se daba cuenta de lo enfurecido que estaba el rey contra Robin Hood; pero no envió a la guardia inmediatamente, sino que primero fue a ver a la reina y le contó todo lo sucedido, rogándole que advirtiera a Robin del peligro. No hizo esto pensando en el bienestar de Robin Hood, sino para salvar, si era posible, el honor de su soberano. Y de este modo, cuando los guardias llegaron por fin al campo de tiro, no pudieron encontrar a Robin y sus hombres, y se marcharon de la feria sin comer pasteles.

La tarde estaba ya muy avanzada cuando Robin Hood, el Pequeño John, Will y Allan emprendieron el camino de regreso, marchando animadamente a la luz amarillenta del atardecer, que pronto se convirtió en roja cuando el sol se hundió tras el horizonte. Las sombras se alargaron y acabaron fundiéndose con la uniformidad gris del crepúsculo. El polvoriento camino se veía blanco entre los oscuros setos, y por él avanzaban los cuatro camaradas como cuatro sombras; el ruido de sus pisadas resonaba con fuerza y sus voces, al conversar, rompían el silencio del aire. La luna, grande y redonda, flotaba inerte en la zona oriental del cielo cuando divisaron frente a ellos las luces parpadeantes del poblado de Barnet, a quince o veinte kilómetros de Londres. Recorrieron sus calles empedradas, pasando junto a atractivas casitas con fachadas voladizas, a cuyas puertas se sentaban burgueses y artesanos a la luz de la luna, rodeados por sus familias, y por fin, al otro lado del villorrio, encontraron una pequeña posada, de muros decorados con rosales y madreselvas. Robin se detuvo ante la posada, pues encontró el lugar de su agrado, y dijo:

—Aquí descansaremos y pasaremos la noche, pues ya nos encontramos bastante lejos de Londres y de la ira del rey. Y además, si no me equivoco, aquí encontraremos buena comida. ¿Qué decís, muchachos?

—A decir verdad, jefe —respondió el Pequeño John—, tus deseos y mis actos siempre coinciden, como la cerveza y las pastas. Entremos, digo yo también.

Entonces habló Will Escarlata:

—Siempre estoy dispuesto a hacer lo que tú digas, tío, pero quisiera haber llegado más lejos antes de detenernos a pasar la noche. No obstante, si tú crees que está bien, yo también digo que pasemos la noche aquí.

Entraron, pues, y pidieron lo mejor que hubiera en la casa. Pronto tuvieron delante un banquete completo, con dos buenas botellas de jerez viejo para regarlo. Las viandas les fueron servidas por la moza más gorda y rolliza que se pudiera encontrar en la tierra, y el Pequeño John, siempre dispuesto a admirar a una muchacha atractiva, aun en presencia de comida y bebida, puso los brazos en jarras y clavó sus ojos en ella, guiñándolos sugestivamente cada vez que ella miraba en su dirección. Y tendríais que haber visto cómo se estremecía de risa la moza, y cómo miraba al Pequeño John con el rabillo del ojo, formándosele un hoyuelo en cada mejilla; a John siempre se le habían dado bien las mujeres.

—Vamos, vamos, Pequeño John —dijo Robin—. Deja a la chica en paz y concéntrate en la comida, o te quedarás con el estómago vacío. Come primero y corteja después, que no encontrarás proverbio más sabio al que prestar oídos.

—No —dijo el Pequeño John en tono jactancioso—. Para mí es un mal proverbio. ¿Quién podría concentrarse en la comida y la bebida y dejar pasar a una moza tan hermosa, sin prestar atención a los prodigiosos dones que los benditos santos le han otorgado? Ven aquí, deliciosa patita, y sírveme un poco de vino para que pueda brindar a tu salud y rogarle al venerable san Suspenso que te envíe lo que mereces: un marido que sea por lo menos conde o duque. ¡Por mi alma, que antes bebería agua que tú me sirvieras que el mejor moscatel servido por otra mujer cualquiera de Inglaterra!

Al oír este discurso, los demás proscritos rugieron de risa, y la muchacha bajó la mirada, sonrojándose y pensando que el Pequeño John era el joven más agradable que había conocido en su vida.

Así de animada trascurrió la cena, y nunca se habían visto en aquella posada comensales tan entusiastas como los cuatro alegres camaradas, pero por fin terminaron de comer, aunque parecía que nunca iban a terminar, y se quedaron sentados a disfrutar del jerez. En ésas estaban cuando de pronto entró el posadero y dijo que en la puerta había cierto caballero llamado Richard Partington, de la casa de la reina, que deseaba ver al joven de azul y hablar con él sin pérdida de tiempo. Robin se levantó inmediatamente y, tras advertir al posadero que no le siguiera, dejó a los demás mirándose unos a otros y preguntándose qué iría a suceder.

Al salir de la posada, Robin se encontró al joven Richard Partington que esperaba su llegada a la luz de la luna, montado en su caballo.

—¿Qué noticias traéis, señor paje? —preguntó Robin—. Espero que no sean del género malo.

—Pues tal como están las cosas, ya están bastante mal —respondió el joven Partington—. El rey está muy furioso con vos, incitado por ese ruin obispo de Hereford. Ordenó que os prendieran en el campo de tiro de Finsbury, pero al no encontraros allí ha reunido a toda su guardia, más de mil hombres, enviándola a toda marcha por este mismo camino hacia Sherwood, con el fin de alcanzaros por el camino o impedir que lleguéis de vuelta a los bosques. Ha puesto al obispo de Hereford al mando de estos hombres, y vos sabéis lo que podéis esperar del obispo de Hereford: una confesión corta y una cuerda larga Dos compañías de caballería están ya en camino, no mucho detrás de mí, de modo que más vale que salgáis de aquí inmediatamente, pues si os demoráis acabaréis la noche durmiendo en un frío calabozo. Esto es lo que la reina me ha ordenado que os diga.

—Señor Richard Partington —dijo Robin—, ésta es la segunda vez que me salváis la vida, y si se presenta una ocasión adecuada os demostraré que Robin Hood jamás olvida estas cosas. En cuanto al obispo de Hereford, si vuelvo a cogerlo cerca de Sherwood, le va a ir muy mal conmigo. Podéis decirle a nuestra señora la reina que saldré de este lugar sin dilación, y le haré creer al posadero que nos dirigimos a San Albans; pero cuando salgamos de nuevo al camino, yo iré por un lado y mis hombres por otro, de manera que, si alguno de nosotros cae en manos del rey, los demás puedan escapar. Viajaremos por senderos apartados y así espero que podamos llegar a Sherwood sanos y salvos. Y ahora, señor paje, quedad con Dios.

—Adiós, valiente —dijo el joven Partington—, y quiera Dios que lleguéis a salvo a vuestro escondite.

Y con esto, los dos se estrecharon las manos y el joven caballero dio la vuelta a su caballo y partió de regreso a Londres, mientras Robin volvía a entrar en la posada.

Allí encontró a sus compañeros sentados en silencio, aguardando su regreso. También estaba allí el posadero, que se moría de curiosidad por saber lo que el joven Partington le habría dicho a aquel viajero de azul.

—¡En pie, camaradas! —dijo Robin—. ¡Este no es sitio para nosotros, pues vienen tras nosotros y tenemos pocas posibilidades de no caer en sus manos! Nos pondremos en marcha otra vez, y no nos detendremos hasta haber llegado a San Albans.

Y sacando la bolsa, pagaron al posadero lo consumido y salieron de la posada.

Cuando llegaron al camino real, ya fuera de la población, Robin se detuvo y les contó a los demás lo que le había dicho el joven Partington, y que los hombres del rey les pisaban los talones. Luego les dijo que debían separarse; ellos tres irían hacia el este y él hacia el oeste, evitando las carreteras principales y utilizando caminos secundarios para llegar a Sherwood.

—Actuad con astucia —les dijo Robin Hood—, y manteneos apartados de los caminos hacia el norte, hasta que estéis bien al este. Y tú Will Escarlata, irás al mando, ya que tienes una mente ágil e ingeniosa.

Entonces Robin besó a los tres en las mejillas, ellos le besaron a él, y el grupo se dividió.

Poco después de esto, una veintena o más de jinetes del rey llegó al galope a la posada de Barnet. Allí saltaron de sus monturas y rápidamente rodearon el edificio, tras lo cual el jefe de la partida y otros cuatro hombres penetraron en la sala donde habían estado los proscritos. Pero se encontraron con que los pájaros habían volado y el rey había sido burlado por segunda vez.

—Ya me dio la impresión de que no eran de fiar —dijo el posadero al enterarse de a quién perseguían los soldados—. Pero le oí decir a aquel rufián de azul que irían directamente a San Albans, así que si os apresuráis, aún tenéis posibilidades de alcanzarlos en el camino real, entre aquí y allí.

El jefe de la partida le dio efusivamente las gracias por esta información y, reuniendo de nuevo a sus hombres, los hizo montar de nuevo y todos partieron al galope hacia San Albans, reanudando la cacería.

Después de dejar el camino real cerca de Barnet, el Pequeño John, Will Escarlata y Allan de Dale se dirigieron hacia el este, sin detenerse mientras sus piernas pudieran sostenerlos, hasta que llegaron a Chelmsford, en el condado de Essex. Allí torcieron hacia el norte, pasando por Cambridge y Lincolnshire, hasta llegar a la bella población de Gainsborough. Doblaron al oeste, y luego al sur, y por fin llegaron al lindero norte del bosque de Sherwood, sin haber visto en todo el trayecto ni un solo grupo de hombres del rey. Ocho días duró su viaje, al cabo de los cuales alcanzaron el bosque sanos y salvos; pero cuando llegaron al claro del árbol de las reuniones descubrieron que Robin no había regresado aún.

Pues Robin no había tenido un regreso tan afortunado como el de sus hombres, como sabréis a continuación.

Tras haber abandonado la carretera del norte, puso rumbo al oeste y, pasando por Aylesbury, llegó a la hermosa Woodstock, en Oxfordshire. Allí desvió sus pasos hacia el norte, recorriendo una gran distancia y pasando por la ciudad de Warwick, hasta llegar a Dudley, en Staffordshire. Siete días tardó en llegar hasta allí, y entonces consideró que ya había llegado bastante al norte, de modo que torció hacia el este, evitando las rutas principales y escogiendo caminos secundarios y veredas cubiertas de hierba, y dirigiéndose a través de Litchfield y Ashby de la Zouch hacia Sherwood, hasta que llegó a un lugar llamado Stanton. Y aquí el corazón de Robin empezó a regocijarse, pues creyó que había pasado el peligro y que su nariz pronto olería una vez más el aroma picante de los bosques. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como Robin iba a tener ocasión de comprobar. Esto es lo que sucedió:

Cuando los hombres del rey se vieron burlados en San Albans y se convencieron de que no sería fácil encontrar a Robin y sus hombres, no supieron qué hacer. Poco después llegó otra partida de jinetes, y luego otra, hasta que todas las calles iluminadas por la luna estuvieron llenas de hombres armados. Entre la medianoche y el alba, otra partida llegó a la ciudad, y con ella venía el obispo de Hereford. Cuando se enteró de que Robin Hood había escapado una vez más de la red, no perdió un minuto y, reuniendo a todas las partidas, las dirigió hacia el norte a toda velocidad, dejando órdenes de que todas las tropas que llegaran a San Albans las siguieran sin pérdida de tiempo. Al atardecer del cuarto día llegó a la ciudad de Nottingham y allí dividió a sus tropas en patrullas de seis o siete hombres y los repartió por todo el campo, bloqueando todos los caminos y senderos al este, al sur y al oeste de Sherwood. El sheriff de Nottingham, por su parte, reunió también a todos sus hombres y unió fuerzas con el obispo, comprendiendo que ésta era la mejor oportunidad que jamás había tenido de ajustar cuentas con Robin Hood. Will Escarlata, el Pequeño John y Allan de Dale habían eludido por muy poco a los hombres del rey, pues tan sólo un día después de que ellos llegaran a Sherwood los caminos por los que habían llegado estaban ya bloqueados, y de haberse entretenido en su viaje habrían caído sin duda alguna en manos del obispo.

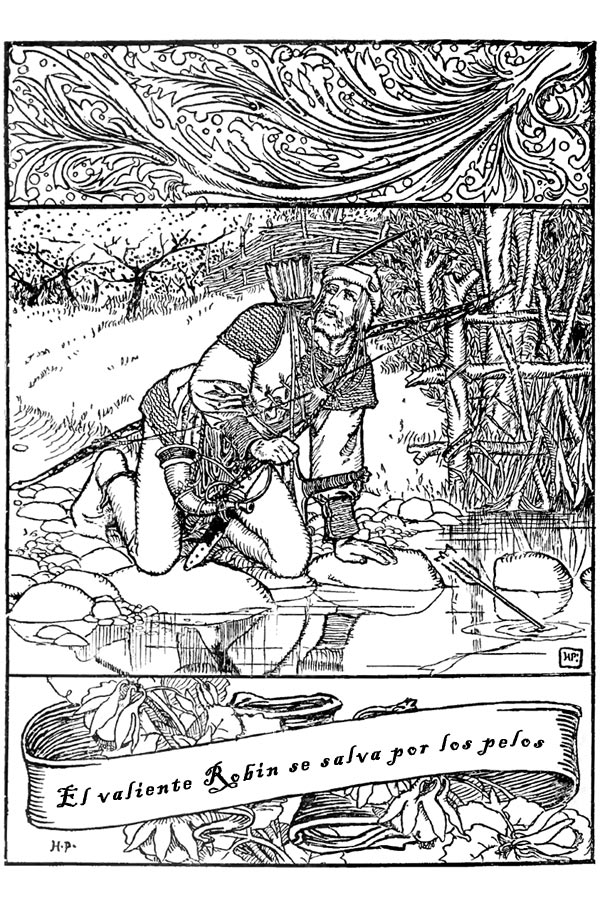

Pero Robin no sabía nada de todo esto y silbaba alegremente por el camino de Stanton, tan libre de preocupaciones como una yema de huevo lo está de telarañas. Al fin llegó a un lugar donde un arroyuelo cruzaba el camino formando una charca poco profunda, que brillaba y tintineaba al deslizarse el agua sobre el lecho de grava dorada. Robin, que estaba sediento, se arrodilló junto al agua, formó una copa con las manos y comenzó a beber. Al otro lado del camino se extendían espesos matorrales y arbolillos jóvenes hasta una larga distancia, y a Robin se le alegró el corazón al oír a los pajarillos que cantaban entre el follaje, pues ello le hizo pensar en Sherwood y le pareció que hacía toda una vida que no aspiraba el aire de los bosques. Pero de pronto, mientras estaba agachado bebiendo, algo pasó silbando junto a su oreja y cayó delante de él, salpicándole de agua y grava. En un abrir y cerrar de ojos, Robin se puso en pie y de un salto cruzó arroyo y camino, lanzándose de cabeza entre los matorrales, sin mirar a su alrededor, pues sabía muy bien que lo que había silbado tan peligrosamente en su oído era una flecha emplumada, y que un instante de vacilación significaba la muerte. En el mismo momento de introducirse en los matorrales, otras seis flechas silbaron tras él entre las ramas, una de las cuales perforó su jubón, y se le habría clavado en el costado de no ser por la espesa cota de malla que llevaba puesta. Por el camino llegaron al galope varios hombres del rey, que saltaron de sus caballos y se metieron sin perder un momento entre los matorrales, en persecución de Robin. Pero Robin conocía el terreno mejor que ellos y, arrastrándose unas veces, agachándose otras, y corriendo a campo abierto de vez en cuando, pronto les sacó una buena delantera, llegando por fin a otro camino situado a unos ochocientos pasos del que acababa de abandonar. Allí se detuvo un momento, escuchando los gritos lejanos de los siete hombres que peinaban los matorrales como perros que han perdido el rastro de su presa. Entonces, ajustándose el cinturón a la cintura, corrió a toda velocidad camino abajo, en dirección al este y a Sherwood.

Pero no había recorrido más de seiscientos metros en aquella dirección cuando llegó de pronto a la cresta de una colina y vio al pie de la misma otra patrulla de hombres del rey, sentados a la sombra junto al camino. Se detuvo un momento, pero, dándose cuenta de que no le habían visto, dio media vuelta y echó a correr por donde había venido, sabiendo que era mejor correr el albur de escapar a los hombres que aún se encontraban entre las matas, que lanzarse a los brazos de los que aguardaban en el valle. Así que corrió tan aprisa como pudo y ya había pasado los matorrales cuando los siete hombres salieron al camino. Al verlo, dieron un gran grito, como el que da el cazador cuando el ciervo sale al descubierto, pero Robin ya les llevaba un buen cuarto de milla de ventaja y cubría terreno como un galgo. Sin aminorar el paso en ningún momento, corrió kilómetros hasta llegar a Mackworth, al otro lado del río Derwent, cerca de la ciudad de Derby. Allí, viendo que por el momento había escapado del peligro, aflojó su carrera y por fin se sentó al pie de un seto, donde la hierba era más alta y la sombra más fresca, para descansar y cobrar aliento.

—¡Por mi alma! —se dijo—. Ha sido la escapada más apurada de toda mi vida. Declaro solemnemente que la pluma de aquella flecha me hizo cosquillas en la oreja al pasar. Y esta maldita carrera me ha despertado un terrible apetito de comida y bebida. Tendré que rezar a san Dunstano para que me envíe a toda prisa algo de carne y cerveza.

Y tal parece que san Dunstano se dignó escuchar sus súplicas, porque al poco rato llegó por el camino cierto zapatero remendón, llamado Quince de Derby, que había ido a llevar un par de zapatos a un granjero que vivía cerca de Kirk Langly y ahora regresaba a su casa, con un hermoso capón hervido en el bolso y una bota de cerveza colgada al costado, que el granjero le había dado como gratificación por tan excelente par de zapatos. El buen Quince era un tipo honrado, pero su inteligencia era más bien espesa, como la masa de pan sin cocer, y lo único que tenía en la cabeza era: «Tres chelines y seis peniques y medio por tus zapatos, amigo Quince… tres chelines y seis peniques y medio por tus zapatos…», y le iba dando vueltas y más vueltas a la idea, sin que ningún otro pensamiento penetrara en su sesera, como un guisante solitario dando vueltas en un cuenco vacío.

—¡Hola, amigo! —dijo Robin desde debajo del seto, cuando el otro se hubo acercado suficiente—. ¿Dónde vais tan alegre en este hermoso día?

Al oír que le llamaban, el zapatero se detuvo y, viendo un forastero bien vestido de azul, le respondió con gran cortesía:

—Dios os guarde, buen señor. Os diré que vengo de Kirk Langly, donde he vendido unos zapatos por los que me han dado tres chelines y seis peniques y medio en dinero contante y sonante como el que más, y ganado honradamente por añadidura, debo haceros saber. Pero, si me perdonáis el atrevimiento, ¿qué estáis haciendo bajo ese seto?

—¡Pardiez, pues está claro! —dijo Robin—. Me he metido debajo del seto para echar sal en la cola a los pájaros de oro. Pero la verdad es que vos sois el primer pájaro de algún valor que he visto en todo el bendito día.

Al oír estas palabras, los ojos del zapatero se abrieron de par en par y su boca se puso tan redonda como el agujero de un nudo en la tabla de una valla.

—¡Válgame Dios! —exclamó—. ¿Qué maravilla es ésa? Nunca he visto esos pájaros de oro. ¿Y decís que se los puede encontrar en estos setos, buen hombre? Decidme, os lo suplico: ¿hay muchos de ellos por aquí? Me gustaría encontrar algunos.

—Ya lo creo —dijo Robin—. Por aquí son tan abundantes como los arenques en Cannock Chase.

—¿Quién lo iba a decir? —dijo el zapatero, mareado de asombro—. ¿Y vos los atrapáis echándoles sal en las colitas?

—Sí —respondió Robin—. Pero permitid que os advierta que esta sal es de un tipo especial, y sólo se puede conseguir hirviendo un cuarto de rayos de luna en una olla de madera, y aun con eso no se obtiene más que una pizca. Pero decidme, sagaz amigo, ¿qué lleváis en esa bolsa y en esa bota que os cuelgan del costado?

Al oír estas palabras, el zapatero miró los objetos que Robin mencionaba, pues el pensar en los pájaros de oro los había borrado de su mente, y necesitó algún tiempo para conjurar de nuevo su recuerdo.

—¡Ah, sí! —dijo por fin—. En una hay buena cerveza de marzo, y en la otra un capón cebado. Puedo aseguraros que Quince, el zapatero, se dará un buen banquete hoy, y de esto no cabe duda.

—Pero decidme, buen Quince —dijo Robin—. ¿Habéis pensado en venderme esas cosas? Sólo oír mencionarlas es música para mis oídos. Estoy dispuesto a daros estas magníficas ropas azules que llevo puestas, y además diez chelines, a cambio de vuestras ropas, vuestro delantal de cuero, vuestra cerveza y vuestro capón. ¿Qué me decís, camarada?

—Os burláis de mí —dijo el zapatero—. Mis ropas son bastas y remendadas, mientras que las vuestras son de buen paño y muy elegantes.

—Yo jamás bromeo —dijo Robin—. Quitaos la chaqueta y os lo demostraré; os aseguro que me gustan vuestras ropas. Y además, con gentileza para con vos, os propongo que demos cuenta ahora mismo de las ricas provisiones que lleváis, y os invito a la comida.

Mientras decía esto, empezó a despojarse de su jubón y el zapatero, viendo que la cosa iba en serio, comenzó igualmente a quitarse sus ropas, pues la vestimenta de Robin Hood le había llamado la atención. Así pues, cada uno se puso las ropas del otro, y Robin Hood le entregó al honrado zapatero diez chelines nuevos y relucientes. Entonces Robin dijo:

—He sido muchas cosas en mi vida, pero jamás había sido un zapatero. Venid, amigo, sentémonos a comer, pues hay algo en mi interior que está llamando a gritos a ese espléndido capón.

Y los dos se sentaron y se pusieron a comer con tan buen apetito que cuando terminaron los huesos del capón estaban más pelados y desnudos que la caridad.

Entonces Robin estiró las piernas con una agradable sensación de bienestar, y dijo:

—Por el timbre de vuestra voz, amigo Quince, deduzco que tenéis una o dos canciones sueltas por la cabeza, como terneros en un prado. Os ruego que saquéis una para mí.

—Una o dos canciones tengo —respondió el zapatero—. Poca cosa, poca cosa; pero con lo que hay os tendréis que conformar.

Y tras humedecerse la garganta con un trago de cerveza, empezó a cantar lo siguiente:

De todos los placeres, el que más me deleita,

mi coqueta Nan, canta,

y el que más entre todos mi corazón conmueve

es indudablemente hacer ruido con latas.

Podría renunciar a todos los placeres,

mi coqueta Nan, canta,

pero éste…

El buen zapatero no pudo llegar más lejos en su canción, porque de pronto seis jinetes se lanzaron sobre ellos y atraparon de mala manera al honesto artesano, arrastrándolo por los pies y casi arrancándole las ropas al hacerlo.

—¡Ajá! —rugió el jefe de la partida con un alarido de triunfo—. ¡Al fin te hemos cogido, bellaco vestido de azul! ¡Bendito sea el nombre de san Huberto, gracias al cual somos ahora ochenta libras más ricos que hace un minuto, pues ésa es la cantidad que el buen obispo de Hereford ha ofrecido a la patrulla que te lleve ante él! ¡Mirad qué truhán tan astuto! ¡Con lo inocente que parece, a fe mía! Te conocemos, viejo zorro. Vas a venir con nosotros para que te corten la calabaza.

Al oír estas palabras, el pobre zapatero miró a su alrededor con sus grandes ojos azules tan redondos como los de un pescado muerto y boqueando como si se hubiera tragado todas las palabras y hubiera perdido el habla.

Robin también abría la boca y miraba con gesto de asombro, como habría hecho el zapatero en su lugar.

—¡Ay de mí! —exclamó—. No sé si estoy aquí o en la tierra de nadie. ¿Qué significa todo este alboroto, señores caballeros? Estoy seguro de que este sujeto es un tipo honrado.

—¿Un tipo honrado decís, payaso? —replicó uno de los hombres—. Pues os comunico que no es otro sino ese bandido al que llaman Robin Hood.

Al oír esto, el zapatero abrió la boca y los ojos más que nunca, pues por su torpe entendimiento discurría tal carrera de pensamientos que sentía la mente nublada con tanto polvo y tanta paja. Por añadidura, al mirar a Robin Hood y encontrarlo tan parecido a la imagen que él tenía de sí mismo, empezó a dudar y a preguntarse si no sería él verdaderamente el famoso bandolero. Y así, comenzó a decir en voz lenta y pensativa:

—¿Soy en verdad ese tipo? Ahora bien, yo pensaba… pero no, Quince, tienes que estar equivocado… no obstante… ¿Lo soy?… ¡Pardiez, es posible que yo sea Robin Hood! La verdad, nunca pensé que pasaría de ser un honesto artesano a convertirme en un personaje tan famoso.

—¡Ay! —exclamó Robin Hood—. ¡Mirad lo que habéis hecho! ¿No veis cómo vuestros malos tratos han nublado los sentidos de este pobre hombre, trastocándosele todo? ¡Yo, yo soy Quince, el zapatero de Derby!

—¿De verdad? —dijo Quince—. Entonces, sin duda, debo ser algún otro, y ese otro no puede ser sino Robin Hood. Llevadme, pues. Pero permitid que os advierta que habéis prendido al hombre más noble que jamás recorrió los bosques.

—Ahora te haces el loco, ¿no? —dijo el jefe de la patrulla—. Tú, Giles, trae una cuerda y átale las manos a la espalda a este bribón. Os garantizo que le haremos recobrar el juicio en cuanto le llevemos a presencia del obispo en Tutbury.

Así pues, le ataron las manos a la espalda y se llevaron al pobre zapatero al extremo de una cuerda, como el granjero lleva un ternero adquirido en la feria. Robin se los quedó mirando y cuando se hubieron ido se echó a reír hasta que le corrieron lágrimas por las mejillas. Sabía muy bien que al honrado zapatero no le ocurriría nada, y se imaginó la cara del obispo cuando le presentaran al bueno de Quince asegurando que se trataba de Robin Hood. A continuación, dirigiendo de nuevo sus pasos hacia el este, inició con el pie derecho el camino de regreso a Nottinghamshire y el bosque de Sherwood.

Pero Robin Hood había pasado más apuros que los que había esperado. El viaje desde Londres había sido largo y penoso, y en una semana había recorrido más de doscientos kilómetros. Ahora se proponía viajar sin detenerse hasta llegar a Sherwood, pero antes de haber cubierto quince kilómetros sintió que le fallaban las fuerzas, como ceden las orillas de un río socavadas por las aguas. Se sentó a descansar, pero sabiendo en el fondo que aquel día no podría llegar más lejos, pues su cansancio era tal que los pies le pesaban como bloques de plomo. Aun así se incorporó y trató de seguir adelante, pero tras recorrer un par de kilómetros se vio obligado a rendirse y, viendo cerca una posada, entró en ella, llamó al posadero y le pidió que le guiara a una habitación, a pesar de que el sol apenas empezaba a ponerse por occidente. La posada sólo disponía de tres habitaciones, y el posadero llevó a Robin a la peor, pero poco le importaba a éste el aspecto del lugar: aquella noche habría dormido sobre una cama de cantos partidos. Así pues, quitándose las ropas sin más dilación, se metió en la cama y se quedó dormido casi antes de que su cabeza tocara la almohada.

Poco después de que Robin Hood se retirara a descansar, una gran nube negra se fue elevando sobre las colinas por el oeste. Subió más y más alto, hasta cernirse en la noche como una montaña de tinieblas. De vez en cuando, estallaban en ella relámpagos rojizos, y pronto se oyó el sordo rumor del trueno. En aquel momento llegaron a la posada cuatro prósperos burgueses de Nottingham; no deseaban verse cogidos en la tormenta que se les echaba encima y aquélla era la única posada en ocho kilómetros a la redonda. Dejando sus caballos en el establo, entraron en la sala principal de la posada, que hasta disponía de esteras de juncos verdes en el suelo, y pidieron la mejor comida que hubiera en la casa. Tras haber comido hasta hartarse, pidieron al posadero que los guiara a sus habitaciones, pues estaban fatigados después de haber cabalgado desde Dronfield. Refunfuñaron un poco al enterarse de que tendrían que dormir dos en cada cama, pero sus problemas en este aspecto, así como en otros, se esfumaron pronto en la quietud del sueño.

Llegó entonces la primera ráfaga de viento, que pasó a toda velocidad haciendo golpear puertas y ventanas, trayendo consigo el olor de la lluvia inminente, envuelto en una nube de polvo y hojas. Como si el viento lo hubiera traído en sus alas, se abrió la puerta y entró en la posada un fraile del priorato de Emmet, y de elevada categoría, como demostraban la suavidad y brillo de sus ropas y la opulencia de su rosario. Llamó al posadero y le pidió que, ante todo, diera de comer a su mula y la alojara en el establo, y que después le sirviera a él lo mejor que hubiera en la casa. Pronto tuvo delante un sabroso guiso de callos con cebolla, con bolas de pasta rellenas de carne, acompañado de una buena frasca de vino de malvasía, sobre todo lo cual se lanzó el reverendo fraile con gran valor y entusiasmo, de manera que al poco rato no quedaba de todo ello nada más que un poco de salsa en el centro del plato, que no hubiera bastado ni para mantener con vida a un ratón hambriento.

Mientras tanto, se había desencadenado la tormenta Llegó otra ráfaga de viento y con ella las primeras gruesas gotas de lluvia, que pronto cayó a raudales, tamborileando contra las ventanas como los dedos de cien manos. Brillantes relámpagos iluminaban cada gota de lluvia, y tras ellos llegaba el estallido del trueno, que se alejaba rugiendo y retumbando como si allá, en las alturas, san Sucinto estuviera haciendo rodar grandes toneles de agua sobre un suelo accidentado. Las mujeres chillaban, y los juerguistas de la taberna les rodearon el talle con sus brazos para tranquilizarlas.

Por fin, el reverendo fraile le rogó al posadero que le indicara su habitación, pero cuando se enteró de que tendría que compartir la cama con un zapatero remendón, se sintió tan molesto como el que más de toda Inglaterra; sin embargo, la cosa no tenía remedio y tendría que dormir allí o no dormir; de modo que tomó una vela y se levantó refunfuñando como los truenos en la distancia. Al llegar a la habitación donde tendría que dormir, sostuvo la luz sobre Robin y le miró de pies a cabeza; entonces se sintió más tranquilo, pues en lugar de un patán de barba sucia se encontró con un tipo tan pulcro y aseado como el mejor que se pueda encontrar en una semana de siete domingos; así pues, despojándose de sus ropas, se introdujo en la cama, donde Robin, gruñendo y murmurando en sueños, le hizo un sitio. Puedo asegurar que Robin estaba más dormido que nunca, pues de lo contrario no habría permanecido tan tranquilo con una persona como el fraile tan cerca de él. En cuanto al fraile, de haber sabido quién era Robin Hood, podéis creer que antes habría dormido con una víbora que con el hombre que compartía su cama.

Así transcurrió la noche, con aceptable comodidad, pero a las primeras luces del día Robin abrió los ojos y giró la cabeza sobre la almohada. ¡Cuál no sería su sorpresa al ver junto a él un hombre perfectamente afeitado y tonsurado, claro indicio de su pertenencia a las órdenes sagradas! Se pellizcó para comprobar que estaba despierto y se sentó en la cama, mientras el otro dormía tan apaciblemente como si se encontrara sano y salvo en el priorato de Emmet.

—¡Vaya! —se dijo Robin Hood—. Me pregunto cómo habrá caído esto en mi cama durante la noche.

Y así diciendo se levantó con precaución, para no despertar al otro y, tras inspeccionar la habitación, encontró las ropas del fraile sobre un banco junto a la pared. Miró primero los hábitos y luego al fraile, con la cabeza ladeada, y por fin guiñó un ojo.

—Querido hermano, como os llaméis —dijo—. Puesto que tan libremente tomáis prestada mi cama, yo a cambio tomaré prestadas vuestras ropas.

Y sin más dilación, se puso las vestiduras del clérigo, dejando amablemente en su lugar las ropas del zapatero. Luego salió al aire fresco de la mañana, y el mozo de cuadra, que ya estaba levantado y atendiendo los establos, abrió los ojos como si hubiera visto un ratón verde, pues las personas como el fraile de Emmet no solían ser precisamente madrugadoras; pero el mozo se guardó sus pensamientos, y se limitó a preguntarle a Robin si deseaba que sacara su mula del establo.

—Sí, hijo mío —respondió Robin, aunque no sabía nada de la mula—. Y te ruego que te des prisa, pues voy retrasado y me urge ponerme en camino.

El mozo de cuadra trajo la mula y Robin montó en ella y se alejó tan contento.

En cuanto al reverendo fraile, al despertar se encontró tan chasqueado como el que más en el mundo, pues sus ricas y suaves ropas habían desaparecido, y con ellas una bolsa con diez libras de oro, y en su lugar no quedaban más que andrajos remendados y un delantal de cuero. Montó en cólera y soltó palabrotas impropias de su condición, pero todos sus juramentos no le sirvieron de nada y el posadero no podía ayudarle. Por añadidura, tenía que llegar sin falta al priorato de Emmet aquella misma mañana, por asuntos de negocios, de manera que tendría que elegir entre ponerse las ropas del zapatero o hacer el viaje desnudo. Así pues, se puso las ropas y, jurando venganza contra todos los zapateros de Derbyshire, emprendió el camino a pie. Pero sus apuros aún no habían terminado, pues no llevaba mucho andado cuando cayó en manos de los hombres del rey, que le llevaron por la fuerza a Tutbury, ante la presencia del obispo de Hereford. De nada le valió jurar que era fraile y mostrar su coronilla afeitada; la patrulla se lo llevó, completamente convencida de que se trataba del mismísimo Robin Hood.

Mientras tanto, Robin Hood cabalgaba satisfecho, pasando sin problemas ante dos patrullas de hombres del rey, hasta que el corazón empezó a bailarle en el pecho por la alegría de acercarse a Sherwood. Siguió viajando hacia el este hasta que, de repente, en una vereda sombreada, se encontró con un noble caballero. Entonces Robin hizo parar a la mula y saltó rápidamente de su lomo.

—¡Bien hallado seáis, sir Richard de Lea! —exclamó—. ¡Más me alegra hoy ver vuestro noble rostro que el de cualquier otro hombre de Inglaterra!

Entonces le contó a sir Richard todo lo que le había sucedido, añadiendo que por fin se sentía seguro al encontrarse tan cerca de Sherwood. Pero cuando Robin terminó de hablar, sir Richard meneó la cabeza con aire triste.

—Ahora mismo, Robin, corréis más peligro que nunca —dijo—. Tenéis delante patrullas del sheriff que cierran todos los caminos y no dejan que pase nadie sin examinarlo de cabo a rabo. Lo sé muy bien, pues acabo de encontrarme con una de ellas. Así pues, por delante tenéis a los hombres del sheriff y por detrás a los del rey, y no podéis pasar ni en una ni en otra dirección, pues a estas horas ya deben de conocer vuestro disfraz y estarán aguardando para atraparos. Mi castillo y todo lo que contiene están a vuestra disposición, pero así no ganaríamos nada, pues me sería imposible defenderlo contra una fuerza como la que hay ahora mismo en Nottingham, entre hombres del rey y del sheriff.

Habiendo dicho esto, sir Richard inclinó la cabeza en gesto pensativo y Robin sintió que se le caía el alma a los pies, como al zorro que oye a sus espaldas los ladridos de la jauría y encuentra su madriguera taponada con tierra, comprendiendo que no tiene escapatoria. Pero entonces sir Richard habló de nuevo y dijo:

—Hay una cosa que podéis hacer, Robin, y sólo una. Volved a Londres y poneos a merced de nuestra buena reina Leonor. Venid ahora mismo conmigo a mi castillo. Quitaos esas ropas y poneos las de uno de mis siervos. Entonces yo partiré hacia Londres con mi séquito, y vos formaréis parte de él. De este modo tendréis ocasión de ver a la reina y hablar con ella. Vuestra única esperanza es regresar a Sherwood, donde nadie puede alcanzaros, y no podréis llegar a Sherwood más que de este modo.

Y así, Robin fue con sir Richard de Lea e hizo lo que éste le decía, pues comprendió que el consejo del caballero era acertado y que aquélla era su única esperanza de salvación.

La reina Leonor paseaba por los jardines reales, entre los rosales en flor, y con ella paseaban seis de sus damas de compañía, charlando animadamente. De pronto, un hombre apareció en lo alto del muro, se descolgó con rapidez y cayó ágilmente sobre la hierba del jardín. Todas las damas chillaron ante la brusca irrupción, pero el hombre corrió hacia la reina y se arrodilló a sus pies, y la reina vio que se trataba de Robin Hood.

—¡Caramba, Robin! —exclamó—. ¿Cómo os atrevéis a meteros en las mismas fauces del león enfurecido? ¡Ay, pobre amigo! Si el rey os encuentra aquí, estáis perdido. ¿No sabéis que os está buscando por todo el país?

—Sí, señora —respondió Robin—. Sé muy bien que el rey me busca, y por eso he venido; pues no dudo de que nada malo podrá ocurrirme cuando él empeñe su real palabra ante vuestra majestad y por ello pongo mi vida en sus graciosas manos.

—Sé lo que queréis decir, Robin —dijo la reina—, y no os faltan razones para hacerme reproches, pues ya sé que no he hecho por vos cuanto debía haber hecho. No cabe duda de que vuestra situación debía ser muy apurada para que hayáis saltado a un peligro para escapar de otro. Una vez más, os prometo mi ayuda, y haré cuanto pueda para que podáis regresar sano y salvo a Sherwood. Esperad aquí hasta que yo vuelva —y con estas palabras dejó a Robin en el jardín de rosas y se ausentó durante mucho tiempo.

Cuando regresó, sir Robert Lee venía con ella, y la reina traía las mejillas encendidas y los ojos brillantes, como si hubiera mantenido una airada discusión. Entonces sir Robert Lee se dirigió directamente a donde aguardaba Robin y le habló con voz fría y severa.

—Nuestro gracioso soberano, el rey —dijo—, ha mitigado su cólera hacia vos, buen hombre, y una vez más ha prometido que se os permitirá partir en paz y seguridad. No sólo ha prometido esto, sino que de aquí a tres días designará a uno de sus pajes para que os acompañe y se asegure de que nadie os detenga en el viaje de regreso. Podéis dar las gracias a vuestro santo patrón por tener tan buena amiga en nuestra señora la reina, pues sin su persuasión y argumentos seríais hombre muerto, puedo aseguraros. Que este peligro que habéis corrido os enseñe dos lecciones. En primer lugar, a ser más honrado; y en segundo, a no ser tan atrevido en vuestras idas y venidas. Un hombre que se mueve en la oscuridad como vos puede escapar durante algún tiempo, pero al final es inevitable que caiga al pozo. Habéis metido la cabeza en la boca del león y, sin embargo, os habéis salvado de milagro. No lo volváis a intentar —y con estas palabras dejó a Robin, dio media vuelta y se marchó.

Tres días permaneció Robin en Londres como invitado de la reina, al cabo de los cuales se presentó el primer paje del rey, Edward Cunningham, que se llevó a Robin hacia el norte, camino de Sherwood. De vez en cuando se cruzaban con patrullas de hombres del rey que regresaban a Londres, pero ninguna les puso obstáculos y por fin llegaron a los bellos y frondosos bosques.

Así terminan las alegres aventuras que le acontecieron a Robin cuando acudió al famoso concurso de tiro de Londres. Y ahora veremos cómo el obispo de Hereford y el sheriff de Nottingham intentaron una vez más acabar con él, utilizando un nuevo método. Y también veremos cómo el glorioso rey Ricardo Corazón de León visitó a Robin Hood en la espesura del bosque de Sherwood.