Robin Hood se hace mendigo

Cuando Robin Hood se separó del Pequeño John en la bifurcación del camino, prosiguió alegremente su marcha bajo los suaves rayos del sol. De vez en cuando daba un par de brincos o cantaba un fragmento de canción, de puro contento por lo agradable del día. Pues, a causa de la belleza de la primavera, su corazón estaba tan rebosante de gozo como el de un ternero que sale por primera vez a pastar. A veces caminaba un largo trecho, contemplando distraído las grandes e hinchadas nubes blancas que recorrían lentamente el cielo azul; otras veces se detenía a absorber la plenitud de vida que le rodeaba, pues los setos estaban en flor y la hierba de los prados crecía alta y verde; unas veces se quedaba inmóvil escuchando el melodioso canto de los pajarillos entre los matorrales o el vigoroso canto del gallo que desafiaba al cielo a que lloviera, lo cual hacía reír a Robin, pues se necesitaba poca cosa para alegrarle el corazón. Así marchaba con paso varonil, deteniéndose con frecuencia por una u otra razón y siempre dispuesto a entablar conversación con las alegres muchachas que se encontraba aquí y allá. Y así fue transcurriendo la mañana, sin que encontrara ningún mendigo con quien cambiar de ropas.

«Si mi suerte no cambia pronto —se dijo—, me temo que voy a perder el día; ya ha transcurrido más de la mitad, y aunque he dado un agradable paseo por el campo sigo sin saber nada de la vida del mendigo».

Al cabo de un rato sintió hambre, y su mente se desvió de los temas de la primavera, las flores y los pájaros, para concentrarse en capones asados, vino de malvasía, pan blanco y cosas así, que llegaron a enternecerle.

«Ojalá tuviera la capa de los deseos de Willie Wynkins; bien sé lo que desearía, y sería esto —y fue contando con los dedos las cosas que pediría—: Primero, un buen pastel, dulce y tostado, de alondras tiernas; adviértase que no cocinadas en seco, sino con buena salsa para mojar. Luego, una buena gallina, bien guisada, con huevos de paloma, cortados en rodajas, a modo de guarnición. Para acompañar todo esto, una barra larga de pan blanco recién cocido; habrá de estar aún caliente del horno, con la corteza dorada y brillante, del mismo color que los cabellos de mi dama Marian, y tan crujiente como el hielo fino que se forma en los surcos por la mañana a principios del invierno. Con esto bastará en el capítulo de sólidos; pero además necesitaré tres botellas bien gordas, una de vino de malvasía, otra de Canarias, y otra bien llena de mi jerez favorito».

Todo esto se decía Robin Hood, mientras se le hacía la boca agua al pensar en los manjares que había conjurado en su mente.

Y así, hablando consigo mismo, llegó a un punto en el que el camino torcía bruscamente alrededor del seto, rebosante de verdor con la salida de las nuevas hojas, y al cabo de la curva vio un individuo sentado sobre una valla, balanceando plácidamente las piernas. De todas las partes del cuerpo del vagabundo colgaban bolsas y bolsillos de diferentes clases y tamaños, una docena o más en total, con bocas grandes y abiertas como una nidada de cornejas hambrientas. La capa, que tenía recogida alrededor de la cintura, presentaba remiendos de tantos colores como las cintas de un poste de mayo. Se tocaba la cabeza con un gorro alto de cuero, y sobre sus rodillas descansaba un grueso bastón de palo de espino, tan largo y pesado como el de Robin. Era, sin duda, un mendigo tan auténtico como el más auténtico que pudiera recorrer las sendas y caminos de Nottinghamshire, y sus ojos, grises como la pizarra, brillaban, centelleaban y danzaban de regocijo, y su cabello negro y rizado le cubría toda la cabeza con pequeños anillos espirales.

—Buenos días, buen amigo —dijo Robin al acercarse—. ¿Qué estáis haciendo aquí en este hermoso día, mientras brotan las flores y se abren los capullos?

El otro guiñó un ojo y, sin más preámbulo, entonó con alegre voz:

Sentado en la valla espero,

estoy sentado en la valla,

y canto una cancioncilla

mientras espero a mi amada,

y el sol en lo alto brilla,

y en torno las hojas bailan,

y cantan los pajarillos

que ya se acerca mi amada.

—Y eso es lo que hago, valiente mozo, exceptuando que mi amada no vendrá.

—A fe mía que es una buena canción —dijo Robin—, y de encontrarme en el estado mental adecuado para escuchar, no me importaría oír más; pero tengo dos cuestiones muy graves que plantearos, así que os ruego que me escuchéis.

Al oír esto, el jovial mendigo ladeó la cabeza, como una urraca vagabunda, y dijo:

—Soy mal cántaro para echar en él cosas pesadas, amigo mío, y si no me equivoco, pocas palabras graves deben salir de vuestros labios.

—Os equivocáis —dijo alegremente Robin—. Lo que tengo que decir en primer lugar es para mí la más grave de todas las cuestiones, a saber: ¿dónde puedo encontrar algo que comer y que beber?

—¿Eso os parece? —dijo el mendigo—. Pardiez, yo no me planteo esas cuestiones con tanta gravedad. Como cuando puedo, y mastico corteza cuando no puedo conseguir miga; de manera similar, si no hay cerveza me lavo el polvo del gaznate con un trago de agua fresca. Y cuando vos aparecisteis, estaba sentado aquí, planteándome si debo romper mi ayuno. Me gusta dejar crecer el apetito antes de comer, pues de ese modo un mendrugo me sabe tan bien como le sabe al propio rey Harry un pastel de venado con manteca y pasas. Ahora mismo tengo ya bastante apetito, pero creo que en un poco más de tiempo madurará hasta convertirse en verdadera hambre.

—Bien decís —respondió Robin, riendo de buena gana—. Veo que tenéis una lengua ágil entre los dientes. Pero ¿es posible que no tengáis más que un mendrugo seco? Me daba la impresión de que vuestras bolsas y bolsillos se ven demasiado abultados para tan flaco cargamento.

—Bueno, a decir verdad, es posible que haya algo más —dijo el mendigo con aire malicioso.

—¿Y para beber no tenéis nada más que agua fresca? —preguntó Robin.

—Ni una sola gota —respondió el mendigo—. Pero un poco más allá de aquel grupo de árboles hay una pequeña posada, tan acogedora como la mejor en la que hayáis puesto los ojos; sin embargo, yo no la frecuento, porque allí no me miran bien. En cierta ocasión, cuando estaba cenando allí el reverendo prior de Emmet, la posadera preparó una excelente tarta de cangrejos estofados con azúcar de cebada, y la puso a enfriar sobre el alféizar de la ventana. Al verla allí, y temiendo que pudiera perderse, me hice cargo de ella hasta que lograra encontrar a su legítimo dueño. Desde entonces se comportan de manera muy rara conmigo; con todo, la veracidad me obliga a declarar que tiene la mejor cerveza que jamás haya catado mi lengua.

Al oír esto, Robin se echó a reír en voz alta.

—¡Pardiez! —dijo—. ¡Qué mal os agradecieron vuestra amabilidad! Pero decidme sinceramente: ¿qué lleváis en esas bolsas?

—Bueno… —dijo el mendigo atisbando por las aberturas de sus bolsas—. Aquí veo un apreciable fragmentó de pastel de pichón, envuelto en hojas de lechuga para conservar la salsa. Aquí veo un delicioso trozo de cerdo adobado, y aquí un hermoso pedazo de pan blanco. Por aquí veo cuatro pastas de cereal y una punta de jamón cocido. ¡Ajá! Esto es verdaderamente extraño, pero aquí veo seis huevos que deben haber llegado por accidente desde algún gallinero de los alrededores. Están crudos, pero si los asamos sobre las brasas y les ponemos un poco de mantequilla que veo aquí…

—¡Compasión, amigo mío! —exclamó Robin extendiendo la mano—. Hacéis que mi pobre estómago dé saltos de alegría al escuchar vuestras dulces palabras. Si me invitáis a comer, iré ahora mismo a esa pequeña posada de la que hablabais antes y traeré un pellejo de cerveza para que ambos bebamos.

—Amigo mío, no digáis más —respondió el mendigo, descendiendo de la valla—. Nos daremos un banquete con lo mejor de mis existencias y doy gracias a san Cedrio por vuestra compañía. Pero os ruego, camarada, que traigáis por lo menos tres cuartos de cerveza: uno para beber vos y dos para mí, pues os advierto que mi sed es de tal calibre que me considero capaz de beber tanta cerveza como agua salada beben las arenas del río Dee.

Robin se separó entonces del mendigo, que, por su parte, se dirigió a una mata de tilo situada detrás del seto, y allí desplegó sobre la hierba sus provisiones, y asó los huevos en un fuego de leña, con una destreza adquirida gracias a una larga experiencia en el asunto. Al cabo de un rato regresó Robin, acarreando al hombro un voluminoso pellejo de cerveza, que depositó en la hierba. Luego, al contemplar el banquete extendido sobre el suelo —y se trataba de un espectáculo digno de verse—, se frotó lentamente el estómago con la mano, pues a sus ojos hambrientos le pareció la más bella visión que habían contemplado en su vida.

—Amigo —dijo el mendigo—, dejadme tantear el peso de ese pellejo.

—Ciertamente —dijo Robin—; servios a placer, camarada, y mientras tanto, veamos si ese pastel de pichón está fresco o no.

Así pues, el uno se dedicó a la cerveza y el otro al pastel de pichón y durante un buen rato no se oyeron más sonidos que el propio de la masticación y el gorgoteo de la cerveza al salir del pellejo.

Cuando hubo transcurrido un largo rato de este modo, Robin apartó la comida y exhaló un gran suspiro de satisfacción, pues se sentía como nuevo.

—Y ahora, amigo mío —dijo, apoyándose en un codo—. Me gustaría hablaros de la otra gravísima cuestión que os mencionaba no hace mucho.

—¡Cómo! —exclamó el mendigo en tono de reproche—. ¡Espero que no pretenderéis hablar de cuestiones de gravedad delante de una cerveza como ésta!

—No —respondió Robin riendo—. No pretendo obstaculizar vuestra sed, amigo mío; podéis beber mientras yo hablo. Esta es la cuestión: debo haceros saber que me atrae vuestro oficio y me apetece probar personalmente la vida de vagabundo.

—No me sorprende que os guste mi modo de vida, amigo —dijo el mendigo—. Pero «gustar» y «hacer» son dos cosas muy diferentes. Os aseguro, amigo mío, que se necesita un largo aprendizaje para llegar a ser simple pordiosero, y no digamos ya descuidero o palanquín. Mucho me temo, camarada, que sois demasiado viejo para iniciar una profesión que puede llevaros años en coger el tranquillo.

—Eso es muy posible —dijo Robin—, y me trae a la mente lo que decía el viejo Swanthold: zapatero, a tus zapatos. No obstante, estoy decidido a probar la vida de mendigo, y sólo necesito para ello unas ropas adecuadas.

—Os aseguro, amigo —dijo el mendigo—, que aunque os vistierais tan bien como el mismísimo san Andrajo, santo patrón de nuestra profesión, nunca seríais un buen mendigo. Pardiez, el primer vagabundo con quien os toparais os haría papilla por meter las narices en un oficio que no os corresponde.

—Aun así —insistió Robin—, me propongo intentarlo. Y creo que cambiaré de ropas con vos, pues vuestro atavío me complace. No sólo os cambiaré las ropas, sino que os daré dos monedas de oro de propina. Traía este sólido bastón por si tuviera que convencer a alguno de vuestros cofrades a base de palos en la cabeza, pero me caéis tan bien a causa del banquete que me habéis ofrecido que no levantaría ni el dedo meñique contra vos, de modo que no debéis tener ni un ápice de miedo.

El mendigo escuchaba con los nudillos apoyados en las caderas, y cuando Robin terminó de hablar ladeó la cabeza y adoptó una expresión burlona.

—¡Pardiez, intentadlo! —dijo al fin—. ¡Levantad un dedo contra mí, vive Dios! ¡Habéis perdido la chaveta, amigo! Me llamo Riccon Hazel y soy de Holywell, Flintshire, a orillas del río Dee. Os digo, bellaco, que les he partido la cabeza a muchos hombres mejores que vos, y ahora mismo os pelaría el cráneo de no ser por la cerveza que me habéis traído. No os llevaréis ni tan siquiera un jirón de mi capa, aunque lo necesitarais para libraros de la horca.

—Vamos, camarada —dijo Robin—. Me sentaría muy mal estropearos esa bonita cabeza vuestra, pero os digo a las claras que de no ser por la comida os iba a dar un repaso que os impediría recorrer los caminos en una buena temporada. Mantened la boca callada, muchacho, o vuestra suerte se os escapará por la boca junto con vuestras bravatas.

—¡Lo siento por vos, buen hombre, pues habéis comido vuestro último almuerzo! —exclamó el mendigo, poniéndose en pie y empuñando su bastón—. Tomad el bastón y defendeos, porque no sólo voy a daros una paliza, sino que además os quitaré el dinero, sin dejaros ni un penique mellado para comprar sebo de ganso con que frotaros los chichones. ¡Defendeos, digo!

Entonces Robin se incorporó y empuñó su bastón, diciendo:

—Quítame el dinero si puedes. Te prometo hasta el último penique que poseo si eres capaz de tocarme —y a la vez hizo girar su bastón entre los dedos hasta que empezó a silbar.

El mendigo levantó su bastón y dirigió un fuerte golpe contra Robin, que el proscrito desvió. Tres veces golpeó el mendigo, y ni una vez llegó a tocarle un cabello a Robin. Entonces Robin vio llegar su oportunidad y, en menos que canta un gallo, el bastón de Riccon voló por encima del seto y el propio Riccon quedó tendido en la hierba, tan inmóvil como una tripa de chorizo vacía.

—¿Y ahora, qué? —dijo Robin, riendo alegremente—. ¿Queréis mi pellejo o mi dinero, camarada?

Pero el otro no respondió palabra. Entonces Robin, comprendiendo que se encontraba aturdido por el golpe, echó a correr sin dejar de reír y trajo el pellejo de cerveza, vertiendo parte de la misma sobre la cabeza del mendigo y parte en su garganta, hasta que el vagabundo abrió los ojos y miró a su alrededor, como preguntándose por qué estaba tendido de espaldas.

Entonces Robin, viendo que el otro recuperaba parte de los sentidos que el golpe le había quitado, dijo:

—Y ahora, amigo mío, ¿querréis cambiar de ropas conmigo, o tendré que zurraros otra vez? He aquí dos monedas de oro si me entregáis de buen grado todos vuestros harapos, bolsas, gorro y demás cosas. Y si no me las dais de grado, mucho me temo que tendré que… —y al decir esto, miró de arriba a abajo su bastón.

Riccon se sentó y se frotó el chichón de la cabeza.

—¡Maldita sea! —exclamó—. Pensé que os zurraría con facilidad, compañero. No sé cómo ha sido, pero creo haber comprado más cerveza de la que puedo beber. Si tengo que daros mis ropas, sea, pero prometedme primero, con la palabra de un honrado campesino, que no me quitaréis más que los vestidos.

—Os doy mi palabra de honrado campesino —dijo Robin, pensando que el mendigo tenía algunos peniques que deseaba poner a salvo.

Entonces el mendigo tomó una navaja que llevaba colgada al costado y rasgó con ella el forro de su capa, extrayendo diez relucientes libras de oro que colocó en el suelo frente a él, con un guiño de astucia.

—Ahora podéis llevaros mis ropas, y que os aprovechen —dijo—. Os las ofrezco a cambio de las vuestras sin que os cueste un penique, y mucho menos dos monedas de oro.

—¡Pardiez! —exclamó Robin—. Sois un tipo astuto, y lo digo de verdad. De haber sabido que llevabais tanto dinero encima, es posible que no lo hubierais conservado, pues tengo la sospecha de que no lo adquiristeis por medios honestos.

Entonces cada uno se quitó sus ropas y se puso las del otro, y Robin quedó hecho un mendigo tan aparente como el mejor que pueda encontrarse en un día de verano. Por su parte, Riccon de Holywell daba saltos, se contoneaba y bailaba de alegría por el magnífico traje de paño verde que acababa de agenciarse.

—Ahora soy un pájaro de mejor plumaje —dijo—. Apuesto que mi querida Moll Peascod jamás me reconocería vestido así. Podéis quedaros las sobras frías de la comida, amigo, pues me propongo vivir a lo grande y con estilo mientras me dure el dinero y las ropas se vean bien.

Y dando media vuelta, cruzó la empalizada y se perdió de vista, aunque Robin le seguía oyendo cantar al otro lado del seto mientras se alejaba:

Cómo se alegra Polly y se sonríe

cuando llaman mendigos a su puerta,

y Jack y Dick se alegran al abrirlos

y prepara la cena la casera.

Y entonces, ole ay, Willy Waddykin.

Oye, Will Waddykin, digo yo,

que corra, corra, corra, la cerveza,

la vida del mendigo es la mejor.

Robin siguió escuchando hasta que la canción se desvaneció en la distancia, y entonces él también cruzó la valla para salir al camino, aunque encaminó sus pasos en dirección contraria a la que el mendigo había tomado. El camino ascendía por una pequeña colina, y Robin caminó cuesta arriba, con media docena de bolsas, o más, colgándole alrededor de las piernas. Siguió adelante durante un buen rato, pero no encontró ninguna otra aventura. El camino estaba completamente desierto, exceptuando a él, que seguía andando levantando nubecillas de polvo con cada paso, pues era ya pleno mediodía, la hora más apacible del día después de la del crepúsculo. Toda la tierra estaba en silencio, con la tranquilidad propia de la hora de comer; los caballos que tiraban de los arados descansaban junto a los surcos, masticando el pasto contenido en grandes bolsas que colgaban bajo sus hocicos, y el labrador se sentaba junto al seto con su hijo, y también ellos masticaban, sujetando cada uno un gran pedazo de pan en una mano y un gran pedazo de queso en la otra.

Y mientras tanto, Robin, con todo el camino para él solo, seguía adelante alegremente, con las bolsas y los bolsillos bailando sobre sus muslos. Por fin llegó a un punto en el que un pequeño sendero cubierto de hierba se separaba del camino, cruzaba una empalizada y bajaba una cuesta, atravesaba un vallecito y un riachuelo del mismo valle, y subía cuesta arriba por el otro lado hasta conducir a un molino de viento que se alzaba en lo alto de la colina, donde el viento mecía los árboles con pausado movimiento. Robin contempló el lugar y lo encontró de su agrado, y sin más razón que su capricho, tomó el sendero, atravesó el prado cubierto de hierba y bañado por el sol, cruzó la cañada y, casi sin darse cuenta, se encontró con cuatro alegres compañeros sentados en el suelo ante un suculento banquete.

Se trataba de cuatro mendigos, cada uno de los cuales llevaba colgada del cuello una tablilla con una inscripción. En una de las tablillas se leía «Pobre ciego»; en otra, «Pobre sordo»; en la tercera, «Pobre mudo»; y en la cuarta, «Apiadaos del inválido». Pero a pesar de las terribles aflicciones que indicaban los letreros, los cuatro camaradas parecían disfrutar de la comida, tan felices como si la mujer de Caín jamás hubiera abierto el saco que encerraba todos los males del mundo, dejándolos escapar como plagas de moscas para atormentar a los mortales[6].

El primero que oyó a Robin fue el sordo, que al momento dijo:

—Escuchad hermanos: oigo que alguien se aproxima.

Y el primero que lo vio fue el ciego, que respondió:

—Es un hombre honrado, de nuestro mismo oficio.

Entonces, el mudo empezó a dar grandes voces, diciendo:

—¡Bienvenido, hermano! Sentaos con nosotros, que aún nos queda algo de comida y un poco de malvasía en la bota.

Y el inválido, que se había quitado la pata de palo y desatado la pierna verdadera, extendiéndola sobre la hierba para descansar mejor, se hizo a un lado para dejar sitio a Robin.

—Nos alegramos de veros, hermano —dijo, tendiéndole la bota de vino.

—¡Pardiez! —dijo Robin, echándose a reír y sopesando en las manos la bota antes de beber—. ¡Y no os falta razón para alegraros, puesto que mi sola presencia hace que los ciegos vean, los mudos hablen, los sordos oigan, y a los cojos les salgan tan robustas piernas! Bebo por vuestra felicidad, hermanos, ya que no puedo beber a vuestra salud, viendo lo sanos que estáis de cuerpo y mente.

Todos sonrieron al oír estas palabras, y el mendigo ciego, que era el cabecilla del grupo, además de tener los hombros más anchos y mayor cara de pícaro, palmeó el hombro de Robin, alabando su broma.

—¿De dónde venís, muchacho? —preguntó el mudo.

—Vengo del bosque de Sherwood, donde he dormido la última noche —respondió Robin.

—¿De verdad? —dijo el sordo—. Ni por todo el dinero que llevamos entre los cuatro a Lincoln dormiría yo una sola noche en Sherwood. Si Robin Hood llega a coger a uno de los nuestros en el bosque, es muy probable que le corte las orejas.

—Sí, no me extrañaría —comentó Robin, riendo—. Pero ¿qué dinero es ése del que habláis?

—Nuestro rey, Peter de York —explicó el cojo—, nos ha enviado a Lincoln con este dinero que…

—Callad, hermano Hodge —interrumpió el ciego—. No es que desconfíe de este hermano nuestro, pero tened en cuenta que no le conocemos. ¿Qué sois, hermano? ¿Descuidero, palanquín, espadista, bajón o cabal?

Al oír esto, Robin miró primero a uno y luego a otro con la boca abierta.

—La verdad —dijo—, creo que soy un hombre cabal, al menos me esfuerzo por serlo; pero no sé lo que quiere decir esa jerga, hermano. A mi entender, lo más apropiado sería que este mudo, que tan buena voz tiene, nos cantara una canción.

Estas palabras fueron acogidas con un silencio general, hasta que al cabo de un rato el ciego habló de nuevo.

—Sin duda estáis bromeando cuando decís que no entendéis lo que digo. Respondedme a esto: ¿alguna vez le habéis mareado los piojos a un julai en la romana para florearle la mosca?[7]

—¡Ya basta! —dijo Robin irritado—. Si os estáis burlando de mí con toda esa jerigonza, os advierto que lo lamentaréis. Me están entrando verdaderas ganas de partiros la cabeza a los cuatro, y bien que lo haría de no ser por el magnífico vino que me habéis ofrecido. Hermano, pasadme la bota, no sea que se enfríe.

Pero los cuatro mendigos se habían puesto en pie en cuanto Robin terminó de hablar; el ciego empuñó un grueso y nudoso bastón que reposaba en el suelo junto a él, y otro tanto hicieron los demás. Viendo que las cosas se ponían feas, aunque no sabía la razón del alboroto, Robin se incorporó de un salto y, empuñando su fiel bastón, apoyó la espalda en un árbol y se puso en guardia.

—¿Qué es esto? —exclamó haciendo girar el bastón entre los dedos—. ¿Cuatro contra uno? ¡Atrás, bellacos, si no queréis que os machaque el cráneo hasta dejaros con más marcas que la puerta de un retrete! ¿Estáis locos? ¡No os he hecho ningún daño!

—¡Mientes! —gritó el que se fingía ciego, que, siendo el más fuerte, era el cabecilla del grupo—. ¡Mientes! ¡Has venido a nosotros como un vil espía! ¡Pero tus orejas han oído demasiado, más de lo que te convenía, y no saldrás de aquí si no es con los pies por delante, pues aquí vas a morir! ¡Vamos, hermanos! ¡Todos a la vez! ¡A por él!

Y haciendo girar su bastón, se lanzó contra Robin como un toro furioso que embiste contra un trapo rojo. Pero Robin estaba preparado. «¡Crick, crack!», dos golpes propinados en un abrir y cerrar de ojos, y el falso ciego cayó rodando sobre la hierba.

Al ver esto, los otros retrocedieron y se mantuvieron a prudente distancia, mirando con ferocidad a Robin.

—¡Vamos, escoria! —exclamó éste animadamente—. Aquí hay pastas y cerveza para todos. ¿Quién es el siguiente?

Los mendigos no respondieron a sus palabras, pero miraron a Robin como el gigante Blunderbore miró a Jack el matagigantes, como dispuestos a comérselo con huesos y todo; no obstante, no se atrevían a acercarse demasiado a su terrible bastón. Viéndolos vacilar, Robin saltó de improviso sobre ellos, golpeando al mismo tiempo. El mudo cayó dando tumbos y su bastón salió volando de sus manos. Los otros retrocedieron para evitar otro golpe, y casi de inmediato dieron media vuelta y salieron corriendo, cada uno en una dirección, como si llevaran puestas las botas de siete leguas. Robin los miró marchar y se rió al pensar que nunca había visto a nadie correr tan rápido como corría el cojo; ninguno de los mendigos se detuvo ni miró atrás, pues ambos sentían en los oídos el silbido del bastón de Robin. Entonces Robin se dirigió a los dos rufianes caídos en el suelo y se dijo:

«Estos tipos hablaban de cierto dinero que llevaban a Lincoln; me parece que voy a registrar a este ciego, que goza de tan buena vista como el mejor arquero de Nottingham o Yorkshire. Sería una lástima dejar buenos dineros en los bolsillos de semejantes bellacos y ladrones».

Y así diciendo, se agachó junto al corpulento pícaro y registró sus harapos, hasta que por fin sus dedos palparon una bolsa de cuero que llevaba colgada por debajo de las raídas y remendadas ropas. La sacó, sopesándola en las manos, y comprobó que era bastante pesada.

«Sería estupendo —se dijo— que esta bolsa estuviera llena de oro, y no de peniques de cobre».

Sentándose en la hierba, abrió la bolsa e inspeccionó su interior, encontrando cuatro rollos de monedas envueltos en badana curtida; abrió uno de ellos y se quedó con la boca abierta y los ojos fijos, como si nunca más fueran a cerrarse, pues contenía nada menos que cincuenta libras en relucientes monedas de oro. Abrió los demás paquetes y comprobó que todos contenían lo mismo, cincuenta libras de oro recién acuñadas. Entonces Robin se dijo:

«Había oído decir con frecuencia que el gremio de mendigos era más que rico, pero nunca imaginé que enviaran semejantes sumas a su tesoro. Creo que me quedaré con ello, pues estará mejor empleado en obras de caridad y en el bienestar de mis hombres, que en el enriquecimiento de rufianes como éstos».

Y con estas palabras, envolvió de nuevo las monedas en la badana y metió los paquetes en la bolsa, guardándosela a continuación en la pechera Luego, recogiendo la bota de vino la levantó ante los caídos y dijo:

—Amigos míos, bebo a vuestra salud y os agradezco lo que tan amablemente me habéis dado en este día, y con ello me despido —y recogiendo su bastón, se marchó de allí y prosiguió alegremente su camino.

Pero cuando los mendigos apaleados recuperaron los sentidos y se incorporaron, y cuando los otros dos lograron superar su miedo y regresaron, quedaron tan tristes y desconsolados como cuatro ranas en secano, pues dos de ellos tenían la cabeza rota, se habían quedado sin vino y nos les quedaba ni un penique que llevarse a la mano. En cuanto al tesoro del Gremio de Mendigos en la Posada del Bosque de los Mendigos, cerca de la ciudad de Lincoln, ingresó doscientas libras menos de lo que habría ingresado de no haberse encontrado Robin Hood con el ciego, el sordo, el mudo y el cojo junto al camino real que lleva a Blyth.

Cuando Robin salió del vallecillo, siguió su camino animadamente, cantando sobre la marcha; tan gozoso se le veía y, a pesar de ser un mendigo, tan limpio y lozano, que todas las muchachas con que se cruzaba le dirigían una palabra amable y no daban señales de miedo, y los mismos perros, que por lo general aborrecen la mera visión de un mendigo, le olfateaban amistosamente las piernas y meneaban la cola con simpatía; pues los perros conocen a un hombre honrado por el olor, y Robin era, a su manera, un hombre honrado.

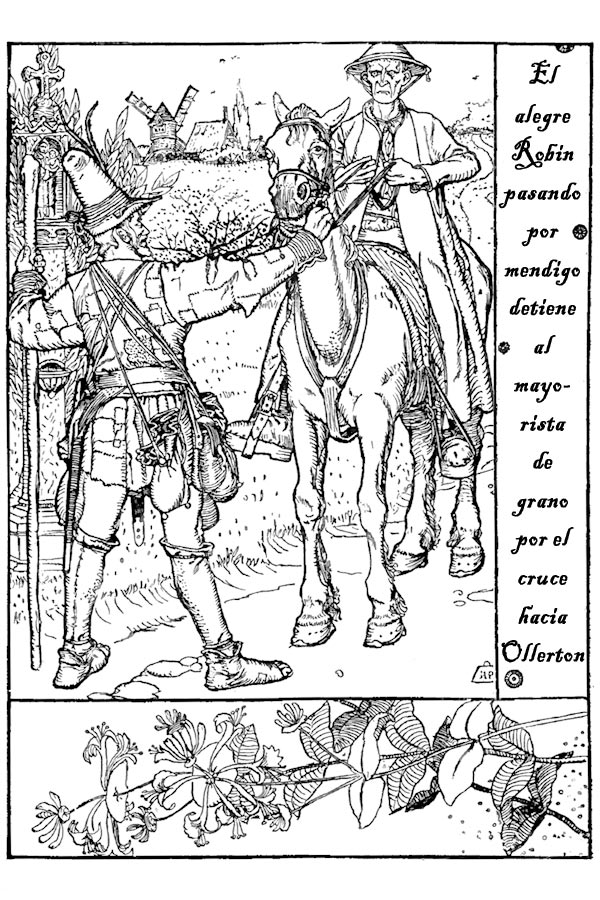

Siguió andando hasta que por fin llegó a una desviación cerca de Ollerton y, sintiéndose fatigado, se sentó a descansar sobre la hierba a la vera del camino.

«Se aproxima la hora de regresar a Sherwood —se dijo—. No obstante, no me disgustaría tener otra aventura divertida antes de volver con mi banda».

Miró camino arriba y camino abajo para ver si alguien se acercaba, y por fin divisó una figura que se aproximaba montada a caballo. Cuando el viajero estuvo lo bastante cerca como para verle bien, Robin se echó a reír, pues se trataba de una figura verdaderamente chocante. Era un hombre flaco, de tez curtida, y al mirarlo resultaba imposible decir si tenía treinta años o sesenta, de tan reseco y reducido a piel y huesos como estaba. En cuanto al jamelgo, era tan escuálido como su jinete, y ambos parecían cocidos en el horno de la Madre Celestina, que seca a la gente y la hace vivir eternamente. El cuello del caballo se torcía hacia abajo, en lugar de hacia arriba, como suelen hacer los cuellos de los caballos, y la crin se veía tan raída como si hubiera vivido en ella una comunidad de ratones; el lomo tenía bordes tan rectos como un surco recién abierto por el arado; y las costillas asomaban bajo la piel como los aros de un barril de cerveza de cinco años. El caballo avanzaba cojeando, y a cada paso el jinete se tambaleaba en la silla, y su cabeza oscilaba sobre el delgado cuello siguiendo el ritmo de los movimientos del rocín. Semejante visión hizo que Robin se echara a reír hasta que se le saltaron las lágrimas, pues, como para aumentar la ridiculez de su imagen, el jinete llevaba en lugar de botas un par de grandes zuecos con suelas de madera de medio palmo de grosor y remachadas con grandes clavos.

Pero a pesar de reírse, Robin sabía que el viajero era un rico mayorista de grano de Worksop, que más de una vez había comprado todo el grano de la región para acapararlo hasta que alcanzaba precios de crisis, con lo cual había hecho una fortuna a costa de la necesidad de los pobres, y por esta razón era odiado y aborrecido por todos los que conocían su existencia.

Cuando vio quién era el que se aproximaba, Robin se dijo:

«¡Ajá, mi querida urraca ladrona! ¿Eres tú, verdad? ¡Cómo me gustaría desplumarte hasta dejarte completamente pelado! Pero eres tan astuto que dudo que lleves encima una muestra de tus mal adquiridas ganancias, estando tan cerca de Sherwood. No obstante, veremos lo que se puede hacer, pues, como decía el viejo Swanthold, “el que nada intenta, nada consigue”».

Al cabo de un rato, el mayorista de grano llegó hasta donde Robin se encontraba sentado, y el proscrito se puso en pie de un salto, todo harapos y remiendos, con las bolsas y bolsillos bailando alrededor de su cuerpo, y puso la mano sobre la brida del caballo, ordenando al jinete que se detuviera.

—¿Quién sois vos, que os atrevéis a detenerme de este modo en pleno camino real? —preguntó el hombre flaco con voz seca y severa.

—Apiadaos del pobre mendigo —dijo Robin—. Dadme un cuarto de penique para comprar un trozo de pan.

—¡Apartad! —rugió el otro—. Los rufianes vagabundos como vos estarían mejor en prisión o bailando en el aire con un collar de cáñamo al cuello, que rondando con tanta libertad por los caminos.

—¡Caramba, qué manera de hablar! —dijo Robin—. Vos y yo somos hermanos, hombre. ¿Acaso no quitamos a los pobres aquello de lo que malamente pueden prescindir? ¿Acaso no nos ganamos la vida sin hacer nada bueno? ¿Acaso no vivimos ambos sin tocar ni de lejos el trabajo honrado? ¿Alguna vez hemos contado peniques ganados honradamente? ¡Venga ya! Somos hermanos, os digo, sólo que yo soy pobre y vos sois rico; en consecuencia, os lo pido de nuevo, dadme un penique.

—¿Cómo te atreves a hablarme así, villano? —exclamó el mayorista enfurecido—. Si te pillo en algún poblado donde la ley pueda echarte mano, voy a hacer que te azoten, y bien. Y en cuanto a darte un penique, te juro que no llevo ni un cuarto en la bolsa. Aunque me asaltara el propio Robin Hood, podría registrarme de pies a cabeza sin encontrar sobre mi persona ni rastro de dinero. Soy demasiado listo como para viajar tan cerca de Sherwood con dinero en la bolsa, estando ese ladrón suelto por los bosques.

Entonces Robin miró a un lado y a otro, como para comprobar que no había nadie en las proximidades, y después, acercándose más al mayorista, se puso de puntillas y le dijo al oído:

—¿Creéis de verdad que soy un mendigo como aparento ser? Miradme bien: ni una mota de suciedad en mis manos, mi rostro o mi cuerpo. ¿Alguna vez habéis visto un mendigo así? Os aseguro que soy un hombre tan honrado como vos. Mirad, amigo —y sacándose de la pechera la bolsa de dinero, la mostró al especulador, que miraba con ojos asombrados, las relucientes monedas de oro—. Amigo, estos harapos sólo sirven para ocultar a un hombre rico y honrado de los ojos de Robin Hood.

—Guardad vuestro dinero, muchacho —exclamó el otro con rapidez—. ¿Estáis tan loco como para creer que esos harapos os protegerán contra Robin Hood? Si os coge os desnudará de cabo a rabo, pues odia tanto a los mendigos prósperos como a los curas gordos o a los de mi clase.

—¿De verdad? —dijo Robin—. De haberlo sabido, es posible que no hubiera venido por aquí de esta guisa. Pero ahora no me queda más remedio que seguir adelante, pues muchas cosas dependen de mi viaje. ¿Dónde vais vos, amigo?

—Voy a Grantham —dijo el mayorista de grano—, pero pasaré la noche en Newark, si es que consigo llegar tan lejos.

—Caramba, yo también voy camino de Newark —dijo alegremente Robin—. Y teniendo en cuenta que dos hombres honrados son mejor que uno solo cuando ronda por los caminos un tipo como ese Robin Hood, podemos viajar juntos, siempre que no os moleste mi compañía.

—Bueno, puesto que sois un hombre honrado, y además rico —dijo el especulador de grano—, no pongo reparos a vuestra compañía; pero, a decir verdad, no siento mucha simpatía por los mendigos.

—Entonces, adelante —dijo Robin—, que el día se acaba y será de noche antes de que lleguemos a Newark.

Y allá fueron los dos, el escuálido jamelgo renqueando como antes, y Robin corriendo al lado, aunque por dentro se retorcía de risa de tal modo que le costaba mantener el equilibrio; sin embargo, no se atrevía a reír en voz alta, para que el mayorista de grano no sospechara nada. Continuaron viajando de este modo hasta llegar a una colina justo en el lindero de Sherwood. Allí el enjuto viajero puso el caballo al paso, pues el camino era empinado y deseaba conservar las fuerzas de su montura, quedando aún mucho camino para llegar a Newark. Y luego se giró sobre la silla y le habló a Robin por primera vez desde que partieron del cruce.

—Aquí empieza el mayor peligro, amigo —dijo—. Nos encontramos muy cerca de donde se esconde ese miserable ladrón de Robin Hood. Cuando pasemos este trecho saldremos de nuevo al campo abierto y honrado, y podremos viajar con más seguridad.

—¡Ay! —exclamó Robin Hood—. Me gustaría llevar tan poco dinero como vos, pues estoy temiendo que ese Robin Hood me quite hasta el último cuarto.

Entonces el otro miró a Robin y le hizo un guiño burlón.

—Os revelaré, amigo mío, que llevo encima casi tanto dinero como vos, pero está escondido de tal modo que ni esos rufianes de Sherwood podrían encontrarlo.

—Sin duda, estáis bromeando —dijo Robin—. ¿Cómo puede uno esconder doscientas libras sobre su persona?

—Teniendo en cuenta que sois un hombre honrado, y además mucho más joven que yo, voy a confiaros lo que no le he contado nunca a nadie, y así aprenderéis a no volver a hacer tonterías como ésta de creer que un disfraz de mendigo os protegería contra Robin Hood. ¿Veis estos zuecos que llevo en los pies?

—¿Cómo no? —dijo Robin riendo—. Son tan grandes que cualquiera los vería, aunque tuviera la vista tan nublada como Pedro Tirado, que nunca podía ver si era hora de ir al trabajo.

—Tranquilo, amigo —dijo el mayorista de grano—, que éste no es asunto para tomar a broma. Las suelas de estos zuecos no son lo que aparentan, sino que cada uno es una cajita, y girando el segundo clavo a partir de la punta, la parte superior del calzado y parte de la suela se levantan como una tapa, revelando unos huecos que contienen noventa libras de oro en cada zueco, bien envueltas en pelo para que no tintineen y descubran el secreto.

Cuando el mayorista de grano hubo dicho esto, Robin estalló en carcajadas y, apoyando las manos en la brida, detuvo al miserable caballero.

—Parad, amigo —dijo entre explosiones de risa—. Sois en verdad el zorro más astuto que he visto en mi vida. ¡En las suelas de los zapatos, vive Dios! Si vuelvo a fiarme de un hombre con aspecto de pobre, que me afeiten la cabeza y me la pinten de azul. ¡Especulador de grano, campeón de equitación, agente de propiedades y más astuto que una urraca, ya lo creo! —y se echó a reír de nuevo hasta estremecerse dentro de sus zapatos.

Todo este tiempo, el mayorista de grano había estado mirando a Robin con la boca abierta de asombro.

—¿Estáis loco, para hablar de tal modo, tan fuerte y en un sitio como éste? —dijo—. Sigamos adelante y guardaos las risas hasta que estemos sanos y salvos en Newark.

—No —dijo Robin, con lágrimas de risa corriéndole por las mejillas—. Pensándolo bien, no seguiré adelante, pues tengo buenos amigos por estos alrededores. Vos podéis seguir si lo deseáis, querido y excelente amigo, pero tendréis que seguir descalzo, porque me temo que vuestro calzado se quedará aquí. Ya podéis quitároslo, amigo, pues os aseguro que les he cobrado gran afición.

Al oír estas palabras, el mayorista de grano se puso tan pálido como una servilleta de lino.

—¿Quién sois para hablarme así? —dijo.

Entonces Robin se echó a reír de nuevo y dijo:

—La gente de por aquí me llama Robin Hood; de modo, querido amigo, que más os vale hacer lo que os digo y entregarme vuestros zuecos sin demora, pues de lo contrario no llegaréis a la bella Newark hasta mucho después de anochecer.

Al oír el nombre de Robin Hood, el especulador se estremeció de miedo de tal manera que tuvo que agarrarse a la crin de su caballo para no caer de la montura. Luego, sin más dilación ni más palabras, se quitó los zuecos y los dejó caer al camino, sin soltar las riendas, se agachó a recogerlos y dijo:

—Querido amigo: tengo la costumbre de invitar a los que hacen negocios conmigo a cenar en Sherwood. A vos no os diré que vengáis, en atención al agradable viaje que hemos hecho juntos; pues os aseguro que hay algunos en Sherwood que no se mostrarían tan amables con vos como me he mostrado yo. El nombre del mayorista de grano deja mal sabor en la lengua de todos los hombres honrados. Seguid el consejo de un tonto como yo y no os volváis a acercar tanto a Sherwood, pues es posible que un día os encontréis con una flecha de a metro entre las costillas. Y con esto, me despido de vos.

Diciendo lo cual, dio una palmada en las ancas del caballo y allá fueron jamelgo y caballero. Pero el rostro del hombre estaba empapado de sudor, producto del miedo, y puedo aseguraros que nunca más se dejó ver tan cerca de Sherwood como aquel día.

Robin se quedó mirándolo marchar y, cuando se perdió de vista, dio media vuelta, sin dejar de reír y se internó en el bosque llevando los zuecos en la mano.

Aquella noche, en Sherwood, las rojas hogueras iluminaron con su luz temblorosa los árboles y matorrales, y a su alrededor se sentaron o reclinaron los aguerridos miembros de la banda para escuchar el relato de las aventuras de Robin Hood y el Pequeño John. Empezó a hablar el Pequeño John, que contó su encuentro con las tres muchachas, entre grandes carcajadas y con lenguaje rebuscado, ofreciendo un atractivo relato de sus andanzas. Luego tomó la palabra Robin Hood, para referir su encuentro con el mendigo y lo ocurrido tras el seto, a la sombra del tilo. A continuación, el Pequeño John narró la alegre reunión en la posada, y Robin contó su aventura con los cuatro mendigos, enseñando el dinero que les había arrebatado. Por último, el Pequeño John explicó cómo había rezado a san Dunstano con los frailes grises y enseñó el oro que el santo le había enviado. A lo cual correspondió Robin con su relato del encuentro con el mayorista de grano en el cruce de Ollerton, y enseñó los zuecos robados al enjuto traficante. Todos escuchaban con la máxima atención, y de vez en cuando el bosque retemblaba con sus sonoras carcajadas.

Cuando concluyó la narración, el fraile Tuck tomó la palabra.

—Querido jefe —dijo—, te lo has pasado muy bien, pero me sigo ateniendo a lo dicho: que la vida de un fraile descalzo es la más divertida de las dos.

—No —dijo Will Stutely—. Yo le doy la razón a nuestro jefe y opino que fue el que mejor se lo pasó, puesto que tuvo dos peleas con bastón en un mismo día.

Y así, algunos de la banda estaban de parte de Robin Hood y otros del Pequeño John. En cuanto a mí, lo que yo pienso es… pero es mejor que deje que cada uno de vosotros saque sus propias conclusiones.

Y cuando hayáis llegado a una decisión, podremos pasar a ver cómo Robin fue a la famosa ciudad de Londres, donde dio una exhibición de tiro ante la propia reina Leonor; y también nos enteraremos de las aventuras que le acontecieron después; de manera que escuchad lo que sigue.