La aventura del encuentro con Mosquito el Molinero

Pasado ya el mediodía, cuando los cuatro compañeros llevaban ya recorrida buena parte del camino de regreso al bosque de Sherwood, empezaron a sentir hambre. Entonces, Robin Hood dijo:

—¡Ojalá tuviéramos algo de comer! ¡Una buena hogaza de pan con un buen trozo de queso blanco, regados con una buena jarra de cerveza espumosa, me parecerían un festín digno de un rey!

—Ya que lo mencionas —dijo Will Escarlata—, creo que a mí tampoco me vendría mal. Hay algo en mi interior que grita desesperadamente: «¡Dame comida!».

—Conozco una casa por aquí cerca —intervino Arthur de Bland—, y si tuviera dinero os podría conseguir lo que habéis mencionado: una hogaza de pan, un buen queso y un pellejo de cerveza.

—Si se trata de eso, tú sabes que yo llevo dinero, jefe —dijo el Pequeño John.

—Es cierto —dijo Robin—. ¿Cuánto nos cobrarán por la comida y la bebida, amigo Arthur?

—Calculo que con unos seis peniques podré comprar comida suficiente para una docena de hombres —respondió el curtidor.

—Dale, entonces seis peniques, Pequeño John —dijo Robin—. Me figuro que con la ración de tres hombres me bastará de momento. Toma el dinero, amigo Arthur, y date prisa en volver con la comida Allí veo una buena sombra junto al camino, donde podremos dar buena cuenta de ella.

El Pequeño John entregó el dinero a Arthur y los tres se sentaron a la sombra, aguardando el regreso del curtidor. Volvió al poco rato, trayendo una enorme hogaza de pan moreno, un queso grande y redondo, y un pellejo de cabra lleno de cerveza de marzo. Entonces Will Escarlata desenvainó su espada y dividió el pan y el queso en cuatro partes iguales, tras lo cual cada uno se sirvió a discreción. Después de unos bocados, Robin tomó un largo trago de cerveza.

—¡Aaah! —dijo, respirando hondo—. ¡Jamás he probado bebida tan deliciosa!

Después de esto, ninguno volvió a hablar durante un buen rato, limitándose a masticar vorazmente el pan y el queso, sin olvidarse de tentar de vez en cuando el pellejo de cerveza.

Por fin, Will Escarlata miró el diminuto fragmento de pan que aún le quedaba en la mano y dijo:

—Creo que daré esto a los pájaros —y tras arrojarlo a un lado, se sacudió las migajas del jubón.

—También yo creo que tengo bastante —dijo Robin Hood.

En cuanto al Pequeño John y el curtidor, hacía rato que habían dado cuenta de la última migaja de su porción de pan y queso.

—Y ahora, amigos —dijo Robin Hood, echando mano al pellejo de cerveza, que aún no estaba vacío del todo—, desearía poder haceros partícipes de la felicidad que para mí supone un refrigerio como éste. Así pues, con vuestra venia, beberé a vuestra salud, para que se conserve siempre como este día —y diciendo esto, levantó el pellejo y bebió un buen trago.

Todos fueron bebiendo por turno: en primer lugar Will Escarlata, luego el Pequeño John y por último el curtidor. Cuando empezó la ronda, el pellejo estaba tan gordo como un tendero de ciudad; al terminar no era más que un miserable pellejo, fláccido y arrugado como un anciano.

—Ahora que me siento otro hombre —declaró Robin Hood—, me vendría bien un poco de entretenimiento antes de proseguir la marcha. Me parece recordar, Will, que tú tenías buena voz y no entonabas nada mal. ¿Te importaría cantarnos una canción antes de seguir el camino?

—La verdad, no me importa cantar —respondió Will Escarlata—, siempre que no cante yo solo.

—No, los demás cantaremos después. Empieza ya, muchacho —dijo Robin.

—De acuerdo entonces —dijo Will Escarlata—. Voy a cantaros una canción que cierto trovador solía cantar con frecuencia en el salón de mi padre. No conozco su título y no os lo puedo decir; pero la canción es así.

Y tras aclararse la garganta, Will Escarlata cantó lo siguiente:

Cuando la primavera llega,

y de sentimientos amorosos

el corazón se llena;

cuando florece el árbol

y construyen los pájaros sus nidos,

se oye del ruiseñor el dulce canto

y el atrevido grito del cuclillo.

Cantar se oye en el valle al gorrión,

y a la tórtola en el bosque.

Pero es mi favorito el petirrojo,

porque canta durante todo el año.

¡Petirrojo, petirrojo,

alegre petirrojo!

Así quisiera yo que mi amor fuera:

que no volara al advertir señales

de frío y desamparo.

Cuando la primavera

trae sus dulces delicias

y la alondra remonta rauda el vuelo,

los jóvenes se miran en los ojos

de las tiernas doncellas

y los amantes en la suave noche

se buscan y cortejan.

Entonces proliferan en el monte

las margaritas y la madreselva,

surgen las colombinas,

brotan las primaveras,

mientras en las orillas de los ríos

florecen las violetas.

Pero cuando las nieves trae el cierzo,

crece la verde hiedra.

¡Hiedra, hiedra,

leal y constante!

Así quisiera yo que su amor fuera:

que no muriera al percibir el soplo

del frío desamparo.

—Muy bien cantado —dijo Robin—. Pero mira, sobrino, te lo digo con franqueza: me gustaría que un chicarrón como tú cantara canciones con más sustancia, y no esas cursiladas de flores y pájaros y todo lo demás. No obstante, has cantado muy bien, y la canción no era tan mala, dicho sea de paso. Y ahora, curtidor, te toca a ti.

—No creo que mi canción pueda compararse con la de nuestro joven amigo —dijo Arthur, sonriendo con la cabeza ladeada, como un niño al que le piden que baile—. Además, me parece que estoy resfriado y siento un poco irritada la garganta.

—Nada, nada; canta, amigo —insistió el Pequeño John, que se encontraba sentado junto a él, dándole palmadas en el hombro—. Tienes una voz fuerte y melodiosa; danos una muestra de ella.

—Vosotros lo habéis querido —dijo Arthur—. Haré lo que pueda. ¿Habéis oído la canción de los amores de sir Keith, un joven caballero de Cornualles, de los tiempos del buen rey Arturo?

—Creo haberla oído en alguna parte —dijo Robin—. Pero oigámosla de todos modos, pues me parece recordar que es buena. Adelante, amigo.

Y tras unos carraspeos y sin más ceremonias, el curtidor empezó a cantar el romance de:

LA CONQUISTA DE SIR KEITH

Sentábase el rey Arturo

en el salón de su reino,

y a cada lado tenía

muchos nobles caballeros,

los mejores del país,

los mejores de aquel tiempo.

Allí estaba Lanzarote,

el de los cabellos negros

(el pelo de Lanzarote

era negro como el cuervo);

allí estaba sir Gawain,

el de dorados cabellos;

sir Kay, guardando la puerta;

Tristán y otros caballeros.

Y a través de los cristales,

sobre los rojos aleros,

brillaba la luz del sol

sobre las grebas y yelmos.

Pero en la Mesa Redonda

de pronto se hizo el silencio:

había entrado una dama

casi doblada hasta el suelo.

Arrastrando con trabajo

los pies, llegó al trono excelso

y a los pies del rey Arturo

arrodillóse al momento.

Al contemplarla, sir Kay

dijo para sus adentros:

«¡En mi vida he visto dama

más fea que este esperpento!».

—¡A ti recurro, buen rey,

merced de rodillas ruego!

—dijo la dama, y Arturo

le preguntó su deseo.

—Tengo un mal terrible —dijo—,

que el corazón me va hundiendo,

y para mi enfermedad

tan sólo existe un remedio.

No tendré alivio y reposo

en todos los cuatro vientos

en tanto que por su libre

voluntad un caballero

bese mi boca tres veces,

me dé en la boca tres besos.

No debe hacerlo forzado,

para que surta su efecto,

sino voluntariamente,

y además el caballero

no ha de ser hombre casado,

que tiene que ser soltero.

¿No va a haber en esta corte

un cristiano caballero

de tan noble descendencia

y de tan rancio abolengo

que acceda a darle a esta triste

criatura sus tres besos,

para alivio de sus cuitas,

de sus dolores sin cuento?

Vamos, pues, sir Lanzarote,

vamos, noble caballero,

pues a los ojos de todos

has sido siempre el primero,

alivia a esta pobre dama

y da a sus penas remedio.

Lanzarote se apartó

y quedó mirando al suelo,

sintiendo su orgullo herido

al oír el pitorreo.

—¿Y tú, Tristán? —dijo el rey.

Él respondió:

—¡Ni por pienso!

Pues jamás conseguiría

voluntariamente hacerlo

sin protestas de mi estómago

y rebelión de mi cuerpo.

—¿Y tú, sir Kay —dijo el rey—,

siempre tan dicharachero?

—¡Ni hablar! —respondió sir Kay.

¡A fe mía que no puedo!

¿Qué dama besar querría

después a aquel caballero

que en tan repugnante boca

hubiera estampado un beso?

—Veamos. ¿Y tú, Gawain?

—¡Oh, mi rey, no, yo no puedo!

—¿Sir Geraint?

—Tampoco yo.

No la curarán mis besos:

antes que besar su boca

mil veces morir prefiero.

Entonces se alzó el más joven

de todos los caballeros

que en torno a la mesa estaban

y con ademán resuelto

dijo al rey:

—Yo le daré,

mi señor, todo el remedio

que pueda darle a una dama

un cristiano caballero.

Era el que así hablado había

sir Keith, caballero apuesto,

y aunque joven todavía,

valiente y de fuertes miembros.

Su barba fina y ligera,

sedosa como el cabello,

era como finas hebras

de oro en su rostro bello.

Y dijo sir Kay:

—Bien puede

ser éste su curandero,

pues, por no tener mujer,

está libre y es soltero.

Y aquí hay una candidata

bien dispuesta al casamiento,

como demostró ella misma

al exponer su deseo.

Besola una vez, dos veces,

y le dio el beso tercero,

y entonces, ¡oh maravilla!,

se produjo un gran portento:

la dama se transformó

de fea en el ser más bello.

Sus mejillas parecían

rosas de rosal soberbio,

era su frente de mármol

blanca como el lino nuevo,

y su pecho de alabastro

como la nieve de invierno,

y sus ojos de gacela

bellos como dos luceros.

Como brisa de verano,

se volvió dulce su aliento,

y su voz se hizo tan suave

como el susurro del viento

cuando en las hojas del árbol

da rumoroso concierto,

y no sonaba cascada

y ronca como primero.

Tan brillantes como el oro

sus cabellos se volvieron,

tan blancas como la leche

sus manos se convirtieron,

sus vestidos andrajosos,

estropeados y viejos,

se transformaron en ropa

de seda y de terciopelo.

Sorprendidos y asombrados

miraban los caballeros,

y entonces dijo sir Kay,

sir Kay el dicharachero:

—¡Por vida mía, señora

que no me esperaba yo esto!

Si aún queréis, bella dama,

yo estaría muy dispuesto

a daros de buena gana

no ya tres, sino trescientos.

Sir Keith cayó de rodillas

ante la dama diciendo:

—Permitid que vuestro esclavo

sea desde este momento,

pues nadie puede igualarse

a vos en el universo.

La orla de su vestido

besó con recogimiento,

y entonces la bella dama

se inclinó hasta el caballero

y, besándole en la frente,

en los labios entreabiertos

y en los ojos:

—Levantaos

—le dijo con dulce acento—,

pues sólo vos sois señor,

vos sois mi amor y mi dueño.

Y desde este mismo instante

mis riquezas os entrego,

y os las doy junto a mis tierras

y todo cuanto poseo,

pues nadie ha sido tan noble,

tan cortés y caballero

como lo habéis sido vos

con una dama en aprietos.

Porque yo estaba hechizada

y presa de desconsuelo,

pero vos me habéis librado

del funesto encantamiento,

y ahora que vuelvo a ser yo,

complacida a vos me entrego.

—Tal como yo lo recordaba —dijo Robin Hood cuando el curtidor terminó de cantar—, es un hermoso romance con una bonita melodía.

—A mí siempre me ha parecido —observó Will Escarlata— que la canción encierra una especie de mensaje, como si viniera a decir que cuando una tarea nos parece dura y desagradable, si la besamos directamente en la boca, por así decirlo, deja de parecemos tan mala.

—Opino que tienes razón —dijo Robin—. Y también a la inversa: cuando obtenemos un placer que nos parecía delicioso, al besarlo en la boca se convierte en desagradable; ¿no es así, Pequeño John? A ti te ha pasado hoy mismo algo muy parecido, y todavía llevas cardenales que te lo recuerdan. ¡Eh, no pongas esa cara tan seria! Despéjate las cañerías y cántanos una canción.

—No —dijo el Pequeño John—. No conozco ninguna tan buena como la que acaba de cantar Arthur. Todas las que yo me sé son muy malas. Y además, mi voz no está en condiciones hoy, y no quiero estropear una canción medio decente por cantarla mal.

Al oír esto, todos insistieron en que el Pequeño John cantara, y éste, después de haberse resistido durante un tiempo razonable, como corresponde a todo aquel a quien le piden que cante, acabó por ceder.

—Bien, ya que insistís, os tendréis que conformar con lo que salga —dijo—. Mi canción, como la del amigo Will, no tiene título, pero es más o menos así:

Señora, la primavera

ha venido

con su alegre lelilí.

Y la estación del amor

ha llegado

con su alegre lelilí.

Los chicos y las chicas

se tienden en la hierba,

que crece fresca y verde

con flores entre medias.

Los rebaños de cabras

descansan, y las hojas

se estremecen, y el cuervo

canta y la brisa sopla.

Y al fin todos los seres

ríen al…

—¿Quién puede ser ese tipo que viene por el camino? —preguntó de pronto Robin Hood, interrumpiendo la canción.

—No lo sé —respondió el Pequeño John, con voz muy seria—. Lo que sí sé es que es de muy mala educación interrumpir una buena canción.

—No te ofendas, Pequeño John, te lo ruego —dijo Robin—. Pero es que desde que empezaste la canción lo estoy viendo venir, cargado con ese enorme saco que le dobla las espaldas. Te ruego, Pequeño John, que mires y me digas si lo conoces.

El Pequeño John miró hacia donde Robin le indicaba y, al cabo de un rato, dijo:

—Me parece que se trata de un joven molinero al que he visto alguna que otra vez por los alrededores de Sherwood; no me parece razón justificada para estropear una buena canción.

—Ahora que lo dices —siguió Robin Hood—, creo que yo también lo he visto alguna vez. ¿No tiene un molino más allá de Nottingham, cerca del camino de Salisbury?

—Exactamente; ése es —dijo el Pequeño John.

—Un tipo duro —comentó Robin—; hace un par de semanas le rompió la cabeza a Ned de Bradford con el golpe más limpio que he visto en mi vida.

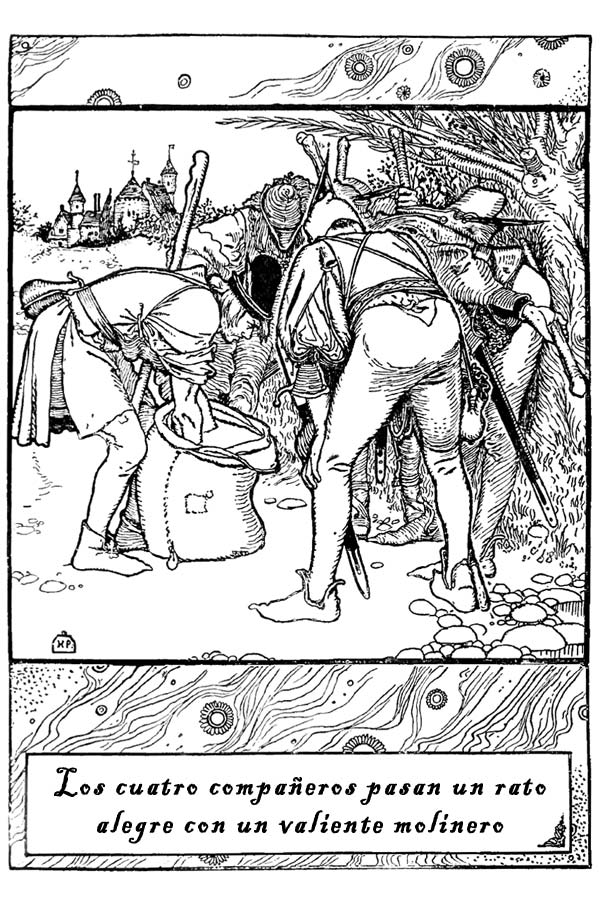

Para entonces, el joven molinero se encontraba tan cerca que todos podían verle con claridad. Sus ropas estaban blancas de harina, y llevaba a la espalda un enorme saco de harina, colocado de manera que el peso se repartiera entre los dos hombros; atravesado sobre el saco, llevaba un grueso bastón. Sus mejillas estaban coloradas como el fruto del escaramujo, sus cabellos eran rubios y en su barbilla empezaba a despuntar una barba rubia y plumosa.

—Un tipo decente y honrado —dijo Robin Hood—, un verdadero orgullo para la campiña británica. Propongo que le gastemos una broma. Le saldremos al paso como si fuéramos vulgares ladrones que pretenden despojarle de sus honestas ganancias. Y luego le llevaremos al bosque y le daremos el mayor banquete que ha conocido su estómago. Le llenaremos el gaznate de buen vino y le daremos una corona por cada penique que lleve en la bolsa. ¿Qué os parece, muchachos?

—Parece una buena idea —dijo Will Escarlata.

—Es un plan ingenioso —dijo el Pequeño John—, pero que el cielo y todos sus santos nos libren de recibir más palizas hoy. Pardiez, todavía tengo mis pobres huesos tan doloridos que…

—Te ruego que te calles, Pequeño John —cortó Robin—. Tu insensata lengua aún conseguirá que se ría de nosotros.

—Mi insensata lengua, por cierto —comentó el Pequeño John a Arthur de Bland—. Ya quisiera yo que mi insensata lengua pudiera impedir que nuestro jefe nos meta en un lío más en el día de hoy.

Pero a todo esto el molinero había llegado hasta donde se encontraban ocultos los cuatro proscritos, que salieron rápidamente de su escondite y le rodearon.

—¡Alto, amigo! —gritó Robin Hood.

El molinero se volvió lentamente bajo el peso de su saco, y los miró uno a uno desconcertado, pues aunque se trataba de un buen hombre no se distinguía precisamente por la agilidad de su ingenio.

—¿Quién dice que me pare? —preguntó el molinero con voz ronca como el gruñido de un perro grande.

—¡Yo lo digo, pardiez! —respondió Robin Hood—. Y permitidme que añada, amigo mío, que más os valdrá hacerme caso.

—¿Y quién sois vos, amigo mío? —preguntó el molinero, dejando caer el saco al suelo—. ¿Y quiénes son éstos que os acompañan?

—Somos cuatro buenos cristianos —dijo Robin—, y nos gustaría ayudaros, llevando parte de vuestra pesada carga.

—¡Vaya, os lo agradezco! —dijo el molinero—. Pero el saco no es tan pesado como para que no pueda llevarlo yo solo.

—No, no, os equivocáis —corrigió Robin—. Me refería a que quizá llevéis algunos peniques cuyo peso os agobie, por no hablar de plata y oro. El viejo Swanthold siempre anda diciendo que el oro es una carga demasiado pesada para los asnos de dos patas; de modo que nos proponemos aligeraros de parte de dicha carga.

—¡Ay! —exclamó el molinero—. ¿Qué queréis de mí? No llevo encima ni un cuarto mellado. Os ruego que no me hagáis daño y me permitáis seguir mi camino en paz. Y lo que es más, debo advertiros que os encontráis en el territorio de Robin Hood, y si llegara a enterarse de que habéis intentado robar a un honrado trabajador, os cortaría las orejas y os llevaría a latigazos hasta las puertas de Nottingham.

—Puedo aseguraros que ese Robin Hood me da tanto miedo como el que pueda darme yo mismo —respondió Robin—. Tendréis que entregarme hasta el último penique que llevéis encima, y como os atreváis a moveros os sacudo con este bastón en las orejas.

—¡No, no me peguéis! —gritó el molinero levantando el codo como para protegerse del golpe—. Podéis registrarme si lo deseáis, pero no encontraréis ni bolsa ni bolsillos.

—¿De verdad? —preguntó Robin Hood mirándole fijamente—. Me parece que no me estáis diciendo la verdad. O mucho me equivoco o guardáis algo escondido en el fondo de este saco de harina. Amigo Arthur, vacía el saco en el suelo; os garantizo que encontraremos uno o dos chelines entre la harina.

—¡Ay! —gritó el molinero, cayendo de rodillas—. ¡No desparraméis mi harina! No ganaréis nada con ello y será la ruina para mí. No la tiréis y yo sacaré el dinero escondido en el fondo del saco.

—¿Qué os decía yo? —dijo Robin Hood dándole un codazo a Will Escarlata—. ¿Veis cómo ahí estaba el dinero? Poseo un olfato maravilloso para la bendita imagen de nuestro rey Enrique, y estaba convencido de haber olido oro y plata a través de la harina. Sácalo ahora mismo, molinero.

El molinero se puso en pie muy despacio y desató de mala gana el saco. Con igual lentitud, metió las manos en la harina y comenzó a hurgar, con los brazos enterrados hasta el codo. Los otros le rodeaban con las cabezas juntas, mirando atentamente y preguntándose qué saldría del saco.

Allí estaban los cuatro, con las cabezas pegadas y la mirada fija en el saco. Pero mientras fingía buscar el dinero, el molinero había cogido en las manos dos grandes puñados de harina.

—¡Ah! —exclamó de pronto—. ¡Aquí lo tengo!

Y cuando los cuatro se inclinaron aún más para ver lo que sacaba, les arrojó la harina a la cara, llenándoles de harina los ojos, nariz y boca, cegándolos y casi ahogándolos. Arthur de Bland se llevó la peor parte por tener la boca abierta, tanta era su expectación, de modo que un buen puñado de harina se le metió hasta la garganta, haciéndole toser hasta perder el equilibrio.

Y mientras los cuatro se tambaleaban, rugiendo por el escozor que la harina les causaba en los ojos, y mientras se frotaban los ojos hasta que las lágrimas trazaron grandes surcos en sus rostros enharinados, el molinero seguía arrojándoles puñados de harina a la cara. Si en un principio estaban medio cegados, después de esto quedaron más ciegos que un topo. Tenían la ropa, el pelo y la barba completamente cubiertos de harina.

Entonces el molinero, empuñando su macizo bastón, empezó a sacudir golpes como un auténtico poseído. Los cuatro corrían de un lado a otro, como cuentas en un pandero, pero como no veían nada no podían defenderse ni huir. ¡Paf! ¡Paf!, resonaba en sus espaldas el bastón del molinero; y a cada golpe se levantaban de sus ropas nubes de harina que quedaban suspendidas en la brisa.

—¡Alto! —rugió por fin Robin Hood—. ¡Deteneos, amigo, que soy Robin Hood!

—¡Mientes, ladrón! —gritó el molinero, sacudiéndole un porrazo en las costillas que levantó una enorme nube de harina—. El bueno de Robin jamás robaría a un honrado trabajador. ¡Ja! ¿Conque querías mi dinero, eh? —y le propinó otro golpe—. Pero tú no has cobrado bastante, bandido patilargo. Os corresponden partes iguales —y le pegó al Pequeño John un garrotazo entre los hombros que lo envió rodando por el camino—. Y tú no te preocupes, que ahora te toca a ti, barbanegra —y le dio al curtidor un bastonazo que le hizo dejar de toser para empezar a chillar—. Y tú, flor de té, permíteme que te sacuda el polvo —añadió, golpeando a Will Escarlata. Y así siguió, repartiendo garrotazos y buenas palabras hasta que los cuatro apenas podían tenerse en pie; y cada vez que uno de ellos intentaba despejarse los ojos, le arrojaba más harina a la cara.

Por fin, Robin Hood logró encontrar su cuerno y, llevándoselo a los labios, hizo sonar tres fuertes trompetazos.

Daba la casualidad de que Will Stutely y unos cuantos hombres de la banda se encontraban en un claro, no muy lejos de donde tenía lugar el edificante espectáculo. Al oír el griterío y los golpes, que parecían llover como el granizo en invierno, se detuvieron a escuchar, preguntándose qué podría estar ocurriendo.

—Si no me equivoco —dijo Will Stutely—, se está librando una gran batalla a garrotazos no muy lejos de aquí. No quisiera perderme el espectáculo.

Toda la partida se encaminó hacia el lugar de donde procedían los ruidos y estaban a punto de llegar cuando oyeron los tres cornetazos de Robin.

—¡Rápido! —gritó el joven David de Doncaster—. ¡Nuestro jefe está en peligro!

Sin perder un instante, todos se lanzaron hacia delante, saliendo de la espesura al camino.

¡Qué espectáculo contemplaron entonces! Todo el camino estaba blanco de harina, y en medio se alzaban cinco figuras, también cubiertas de harina de pies a cabeza, pues también sobre el molinero había caído una buena cantidad.

—¿Qué se te ofrece, jefe? —preguntó Will Stutely—. ¿Y qué significa todo esto?

—¡Casi nada! —gritó Robin Hood indignado—. Que este traidor ha estado a punto de matarme. Si no hubieras acudido tan aprisa, amigo Stutely, no habría salido de ésta.

Y mientras los otros tres se limpiaban la harina de los ojos y los demás los ayudaban a sacudirse las ropas, Robin contó todo lo ocurrido; cómo habían querido gastarle una broma al molinero y cómo la broma se había vuelto contra ellos de manera tan lastimosa.

—¡Rápido, muchachos, coged al miserable molinero! —exclamó Will Stutely, que casi se ahogaba de risa, como todos los demás; varios proscritos sujetaron al molinero y le ataron los brazos a la espalda con cuerdas de arco.

—¡Ajá! —exclamó Robin Hood cuando trajeron ante él al tembloroso molinero—. ¿Conque querías matarme, eh, bellaco? ¡Vive Dios que…! —aquí se interrumpió y se quedó mirando al molinero con mirada amenazante. Pero le resultó imposible seguir enfurecido y por fin empezó a parpadear y a pesar de todos sus esfuerzos estalló en carcajadas.

Cuando vieron reír a su jefe, los demás proscritos dejaron de contener su propia risa y se echaron a reír de tal manera que algunos de ellos cayeron por los suelos, incapaces de mantenerse en pie.

—¿Cómo te llamas, amigo? —preguntó Robin al molinero, que estaba tan perplejo como si se encontrara perdido en un laberinto.

—¡Ay señor, soy Mosquito, el hijo del molinero! —respondió éste con voz asustada.

—Puedo dar fe —declaró Robin, poniéndole la mano sobre el hombro— de que eres el mosquito más terrible que han visto mis ojos. ¿No te gustaría dejar tu polvoriento molino y unirte a mi banda? Vive Dios que vales demasiado como para malgastar tu vida entre la tolva y la rueda.

—Pues, sinceramente, si me perdonáis los golpes que os di sin saber quién erais, tendría mucho gusto en unirme a vos —respondió el molinero.

—Entonces, puede decirse que en un solo día he conseguido reclutar a los tres hombres más recios de todo Nottinghamshire —dijo Robin—. Nos reuniremos en torno al árbol y celebraremos una fiesta en honor de nuestros nuevos amigos. Quizá una o dos copas de jerez puedan aliviar un poco mis maltrechos huesos, aunque puedo aseguraros que tardaré muchos días en volver a ser el que era —y diciendo esto, emprendió la marcha, seguido por toda la partida, internándose en el bosque hasta perderse de vista.

Aquella noche se encendieron numerosas hogueras en el bosque. Y aunque Robin y los demás implicados, con la única excepción de Mosquito, el hijo del molinero, tenían el cuerpo lleno de chichones y magulladuras, no se encontraban tan maltrechos como para no participar en una fiesta en honor de los nuevos miembros de la banda. Y así, entre canciones, bromas y risas que resonaban hasta en los más recónditos rincones del bosque, la noche fue transcurriendo con rapidez, como ocurre siempre en las ocasiones felices, hasta que uno a uno se fueron retirando a dormir y el silencio cayó de nuevo sobre el bosque.

Así se sucedieron tres curiosas aventuras en un solo día, cada una pisando los talones de la anterior.

Pero la lengua del Pequeño John nunca fue fácil de contener, y poco a poco fue saliendo a la luz toda la historia de su encuentro con el curtidor y la pelea de Robin contra Will Escarlata. Por eso os la he contado, para que podáis reíros como me reí yo.

Sucede a menudo en esta vida que las cosas más serias vienen mezcladas de tal manera con las más frívolas, que al final lo blanco y lo negro de nuestras vidas aparecen combinados como en un tablero de ajedrez, de los que sirven para que la gente se apueste unas cervezas en la taberna durante las frías noches del invierno.

Así habría de ocurrirle a Robin Hood; a este día de acontecimientos festivos le siguió otro en el que, sin que faltara la diversión, se trataron asuntos mucho más serios. Escuchad, pues, lo que sigue.