Las correrías del Pequeño John en la casa del sheriff

Así fue como el Pequeño John entró al servicio del sheriff, y no le fue nada mal, porque el sheriff le tenía en gran estima y le consideraba su mano derecha. Cenaba a la mesa del sheriff y corría junto a su caballo cuando iban de cacería; así, entre cacerías y cetrerías, comiendo bien, bebiendo mejor y levantándose tarde, John se puso tan gordo como un buey cebado. El tiempo fue transcurriendo apaciblemente, hasta que un día en que el sheriff fue de caza ocurrió algo que alteró el curso de los acontecimientos.

Aquella mañana, el sheriff y sus hombres habían quedado citados con otros caballeros para ir de caza. El sheriff buscó con la mirada a su hombre de confianza, Reynold Hojaverde, pero no pudo encontrarlo y se sintió molesto, pues quería lucir ante sus nobles amigos las habilidades del Pequeño John. Pero éste seguía aún en la cama, roncando ruidosamente, y allí se quedó hasta que el sol estuvo muy alto. Por fin se decidió a abrir los ojos y miró a su alrededor, pero sin hacer intención de levantarse. La luz del sol penetraba por la ventana y la habitación estaba llena de la fragancia de las madreselvas que trepaban por el muro exterior; había concluido el frío invierno y comenzado la primavera, y el Pequeño John se quedó tumbado, pensando en lo bien que se sentía aquella mañana. Y entonces oyó a lo lejos, muy débiles y distantes, las vibrantes notas de un cuerno de caza. A pesar de que el sonido era muy débil, su efecto fue como el de una piedrecita arrojada a un estanque de aguas tranquilas, y rompió la impecable superficie de la mente del Pequeño John, hasta llegar a trastornarlo por completo. Fue como si su espíritu despertara de un prolongado letargo y le devolviera de golpe todos los recuerdos de la alegre vida en los bosques, donde los pájaros estarían cantando alegremente a la primavera y donde sus antiguos compañeros estarían sin duda divirtiéndose y preparando una fiesta, quizá hablando de él en voz baja; porque cuando entró al servicio del sheriff lo hizo por gastar una broma; pero se estaba muy calentito allí durante el invierno, y la comida era abundante, y allí se fue quedando, aplazando de un día para otro el regreso a Sherwood, hasta que hubieron transcurrido seis largos meses. Pero ahora le vino el recuerdo de su amado jefe, y de Will Stutely, a quien apreciaba más que a nadie en el mundo, y del joven David de Doncaster, al que él mismo había adiestrado en numerosos deportes, y se fue apoderando de su corazón una profunda añoranza, hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces exclamó en voz alta:

—¡Heme aquí, engordando como un cerdo para la matanza y perdiendo la hombría, convertido en un puerco holgazán! Pero ahora mismo me levanto y vuelvo con mis queridos camaradas, para quedarme con ellos hasta el fin de mis días —y diciendo esto, saltó de la cama, avergonzado de su pereza.

Al bajar las escaleras, encontró al mayordomo junto a la puerta de la despensa. Se trataba de un individuo gordo y macizo, que llevaba colgado de la faja un gran manojo de llaves. El Pequeño John le dijo:

—Buenos días tengáis, señor mayordomo. No he probado bocado en toda la mañana y tengo hambre. ¿Qué podéis darme de comer?

El mayordomo se le quedó mirando muy serio e hizo sonar las llaves de su llavero. Odiaba al Pequeño John porque éste gozaba del favor del sheriff.

—Así que el señor Reynold Hojaverde tiene hambre, ¿no es así? —dijo—. Mi joven amigo, si llegáis a vivir lo suficiente, acabaréis por descubrir que los holgazanes que duermen demasiado se quedan con el estómago vacío. ¿No conocéis el viejo refrán, señor Hojaverde?: «Cerdo remolón se queda sin ración».

—¡Maldita bola de grasa! —exclamó el Pequeño John—. No te he pedido filosofías idiotas, sino un poco de pan y carne. ¿Quién eres tú para negarme la comida? ¡Por San Pancracio, que si no me dices dónde está mi desayuno te voy a romper todos lo huesos!

—Vuestro desayuno, señor Fuegofatuo, está en la despensa —respondió el mayordomo.

—¡Pues tráemelo! —gritó el Pequeño John, cada vez más furioso.

—Entrad vos a por él —dijo el mayordomo—. ¿Acaso soy vuestro esclavo, para que tenga que traeros y llevaros las cosas?

—¡Te digo que me lo traigas!

—¡Y yo digo que vayáis vos!

—Muy bien; eso es lo que voy a hacer ahora mismo —dijo el Pequeño John, fuera de sí.

Intentó abrir la puerta de la despensa, pero la encontró cerrada; el mayordomo se echó a reír e hizo sonar de nuevo las llaves. Entonces la furia del Pequeño John se desbordó; levantó el puño y lo dejó caer sobre la puerta, hundiendo tres tablas de la misma y abriendo un agujero tan grande que se podía entrar cómodamente por él.

Cuando el mayordomo vio aquello, se volvió loco de rabia y, lanzándose sobre el Pequeño John, que se disponía a inspeccionar la despensa, lo agarró por el cuello con un brazo, tratando de estrangularlo mientras le golpeaba en la cabeza con el llavero. El Pequeño John consiguió volverse y le sacudió tal puñetazo al mayordomo que lo envió rodando por el suelo, donde quedó tendido sin hacer ademán de levantarse.

—¡Ahí tienes! —dijo el Pequeño John—. Esto para que te acuerdes de que nunca debes interponerte entre un hambriento y su desayuno.

Y tras decir esto, se metió en la despensa y miró en torno suyo, buscando algo con que aplacar su apetito. Encontró un pastel de carne de gamo y dos capones asados, una bandeja de huevos de chorlito, una botella de jerez y otra de amontillado; una visión paradisíaca para sus ojos hambrientos. Lo cogió todo y lo colocó sobre un cajón, disponiéndose a disfrutar del desayuno.

Pero el cocinero, desde su cocina situada al otro lado del patio, había oído las voces y la pelea entre el Pequeño John y el mayordomo, y acudió corriendo a través del patio y escaleras arriba, empuñando un espetón con un trozo de carne ensartado. Mientras tanto, el mayordomo había logrado incorporarse, y cuando el cocinero llegó a la despensa encontró al mayordomo mirando por el agujero de la puerta al Pequeño John, que se disponía a dar cuenta del desayuno, como mira un perro a otro perro que tiene un hueso entre los dientes. Cuando el mayordomo vio llegar al cocinero, que era un hombre muy alto y robusto, le pasó el brazo por los hombros y dijo:

—Fijaos, amigo. ¿Veis lo que ha hecho ese maldito rufián de Reynold Hojaverde? Está saqueando las provisiones de nuestro señor y me ha dado un golpe que casi me mata Amigo cocinero, como prueba de mi aprecio os pasaré cada día un cuartillo del mejor vino de nuestro amo, a quien con tanta fidelidad servís. Y además, tengo la intención de daros diez chelines de gratificación. Pero ¿no se os subleva el espíritu al ver a un miserable bribón como ese Reynold Hojaverde comportarse con tanta insolencia?

—¡Ya lo creo que sí! —exclamó el cocinero, experimentando una profunda simpatía por el mayordomo, que tan bien hablaba de vino y de chelines—. Volved a vuestra habitación y yo os llevaré a este bellaco de las orejas.

Y con estas palabras, dejó a un lado el espetón y desenvainó la espada que llevaba en el cinto; en cuanto al mayordomo, se alejó lo más aprisa que pudo, pues le ponía malo ver espadas desnudas.

El cocinero franqueó la destrozada puerta de la despensa y vio al Pequeño John ajustándose una servilleta bajo la barbilla y disponiéndose a saciar el apetito.

—¿Qué es esto, Reynold Hojaverde? —exclamó—. ¿Ahora os comportáis como un vulgar ladrón? Salid ahora mismo de aquí u os ensarto como a un cochinillo.

—Os advierto, amigo cocinero, que si no os comportáis con más corrección, me veré obligado a enseñaros modales. Por lo general, soy tan manso como un corderito, pero cuando alguien se interpone entre mi comida y yo, soy como un león enfurecido.

—¡Qué león ni qué ocho cuartos! —insistió el valiente cocinero—. Salid de ahí si es que no sois un cobarde además de un vil ladrón.

—¡Bah! —respondió el Pequeño John—. No le consiento a nadie que me llame cobarde; así que en guardia, cocinero, que aquí viene el león del que os hablaba.

John desenvainó su espada y salió de la despensa; ambos adversarios se pusieron en guardia y se acercaron poco a poco, mirándose con ferocidad; pero de pronto, el Pequeño John bajó su arma.

—¡Alto, cocinero! —dijo—. Se me acaba de ocurrir que sería tonto luchar con todas estas apetitosas viandas al alcance de la mano, suficientes para que se den un banquete dos personas sanas y robustas como nosotros. Escuchad, amigo. ¿Qué os parece si tomamos un bocado antes de luchar? ¿Qué respondéis?

El cocinero miró arriba y abajo, rascándose la cabeza entre grandes dudas, pues era amigo del buen comer. Por fin, exhaló un largo suspiro y dijo:

—Está bien, amigo, vuestro plan me satisface. Quiero decir: ¡Manos a la obra, camarada, que uno de nosotros dos puede haber pasado a mejor vida antes de esta noche!

Así pues, ambos envainaron sus espadas y penetraron de nuevo en la despensa. Después de haberse sentado, el Pequeño John sacó su daga y la clavó en el pastel de carne.

—Ya me perdonaréis que empiece sin más, amigo mío, pero cuando el hambre aprieta las razones sobran.

Pero el cocinero no se había quedado atrás y estaba ya partiendo trozos de pastel con las manos. Durante un buen rato, ninguno de los dos pronunció una sola palabra, utilizando la boca para fines más meritorios.

Pero aunque ninguno hablaba, no dejaban de mirarse y cada uno pensaba para sus adentros que jamás había visto a nadie comer con tan buen apetito como la persona que tenía delante.

Por fin, al cabo de un largo rato, el cocinero exhaló un prolongado suspiro, como si le afligiera una pena muy honda, y se limpió las manos en la servilleta, incapaz de comer más. También el Pequeño John parecía satisfecho, pues apartó a un lado el pastel, como diciendo: «Ya no quiero saber más de ti, amigo mío». A continuación, levantó la botella de jerez y dijo:

—Y ahora, señor cocinero, juro por todo lo más sagrado que sois el compañero de mesa más formidable que he tenido en mi vida. ¡A vuestra salud!

Y diciendo esto, se llevó la botella a los labios y dejó los ojos en blanco mientras el vino bajaba por su garganta. Luego pasó la botella al cocinero, que dijo a su vez:

—Yo también bebo a su salud, alegre camarada —y demostró que no estaba dispuesto a dejarse ganar por el Pequeño John ni en el comer ni en el beber.

—Parece que tenéis una voz potente y agradable, amigo cocinero —dijo entonces John—. Apuesto a que no se os da mal el cantar baladas. ¿Me equivoco?

—Debo reconocer que no me importa cantar alguna que otra vez —respondió el cocinero—. Pero me niego a cantar solo.

—No, eso estaría muy mal —concedió el Pequeño John—. Sería una descortesía imperdonable. Pero empezad vos una cancioncilla, y yo luego cantaré otra, si es que me sale.

—Me parece bien —dijo el cocinero—. ¿Conocéis la canción de la pastora abandonada?

—Confieso que no —respondió el Pequeño John—. Pero cantadla y la conoceré.

Entonces el cocinero tomó otro trago de la botella para aclararse la garganta, carraspeó ligeramente y rompió a cantar con voz cristalina:

CANCIÓN DE LA PASTORA ABANDONADA

Allá, cuando en Cuaresma las hojas son más verdes

y los tiernos gorriones comienzan a aparearse,

cuando trina la alondra, y el tordo según creo,

y canta día y noche la paloma salvaje,

la bellísima Filis se sentó en una piedra,

y la oí lamentarse:

«Oh sauce, sauce bello,

voy a coger algunas de tus ramas

y hacerme una guirnalda para el pelo».

El tordo ya ha encontrado compañera,

también el petirrojo y la paloma;

mas mi pájaro a mí me ha abandonado

y aquí estoy, junto al río, toda sola,

sentada y lamentándome:

«Oh sauce, sauce bello,

voy a coger algunas de tus ramas

y hacerme una guirnalda para el pelo».

El mar no trajo arenques, pero algo mejor trajo:

el joven Coridón llegó del valle,

se sentó junto a Filis, ella cambió de tono

y al cabo terminó de lamentarse:

«Oh sauce, sauce bello,

puedes quedarte ya con tus guirnaldas.

No las quiero para adornarme el pelo».

—¡A fe mía, cocinero, que no sólo es una hermosa canción, sino que además hay mucha verdad en ella! —exclamó el Pequeño John.

—Me alegro de que os parezca así —dijo el cocinero—. Y ahora, amigo mío, escuchemos vuestra tonada, que a nadie le gusta celebrar solo, o cantar sin que le canten.

—Entonces os cantaré una canción sobre uno de los nobles caballeros del rey Arturo, y de cómo curó las heridas de su corazón sin caer otra vez en el cepo, como vuestra Filis, que, tal como yo lo veo, no hizo sino combatir un mal con otro. Escuchad, pues, mientras yo canto.

EL BUEN CABALLERO Y SU AMOR

En los tiempos en que Arturo

en esta tierra reinaba,

era un rey de lo mejor

y vivía con su banda

de muy nobles caballeros

en buen amor y compaña.

Entre grandes y pequeños

un caballero se hallaba,

un joven alto y robusto,

que amaba a una bella dama.

Pero la bella era altiva

e, ingrata le desdeñaba,

nada de él querer sabía

y le volvía la espalda.

Despechado el caballero,

se marchó a tierras lejanas

para olvidar sus amores

y alejarse de la dama.

Se lamentaba en su ausencia,

sollozaba y suspiraba,

y hasta conmover las piedras

desesperado lloraba.

Mas su corazón sufría

los desdenes de la ingrata,

y a medida que su pena

crecía desmesurada,

languidecía su cuerpo

y más se debilitaba.

Hasta que, viendo que aquello

ya no conducía a nada,

dejó las lamentaciones,

desterró tristeza tanta,

volvió al vaso de jerez,

volvió a la alegre compaña,

y volvió a ser muy feliz

sin penas, amor ni dama.

De lo cual deduzco yo,

y siento con todo el alma,

que si cuidas que tu estómago

esté tranquilo y sin ansias,

sanará tu corazón

y tus problemas acaban.

—Por mi fe, señor mío —exclamó el cocinero, que seguía el ritmo golpeando con la botella contra un estante—, que me ha gustado mucho esa canción, y sobre todo el tema, tan sutilmente oculto como la carne de una nuez bajo la dureza del cascarón.

—Sois en verdad un hombre de ingenio —manifestó el Pequeño John—, y me caéis tan bien como un hermano.

—Vos también me caéis bien. Pero el tiempo apremia, y tengo que tener la comida hecha antes de que nuestro señor regrese; así pues, procedamos a zanjar esa pendencia que tenemos entre manos.

—Ah, sí —dijo el Pequeño John—. Zanjémosla cuanto antes. Soy tan poco reacio a pelear como a comer y beber. Volvamos, pues, al pasillo, donde hay suficiente espacio para esgrimir una espada, y estaré a vuestra disposición.

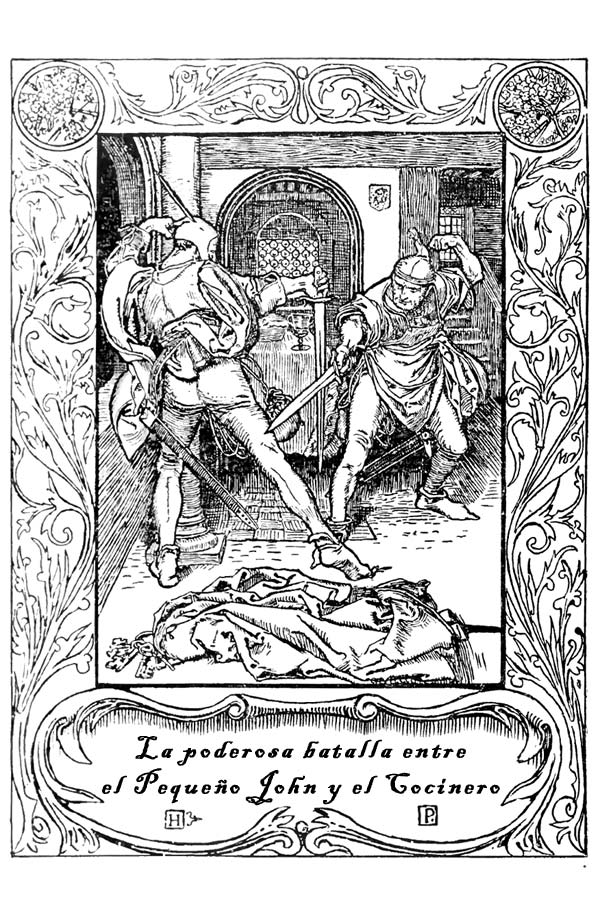

Ambos salieron al amplio corredor que conducía a la despensa, desenvainaron de nuevo sus espadas y sin más ceremonias se lanzaron uno contra otro como si se propusieran hacer pedazos al rival. Las espadas chocaron con gran estruendo, saltando cascadas de chispas a cada golpe. Lucharon pasillo arriba y pasillo abajo durante más de una hora, sin que ninguno de los dos lograra conectar una estocada, por mucho que ambos lo intentaban. Los dos eran igualmente diestros y no sacaron nada en limpio de sus esfuerzos. De vez en cuando, se detenían jadeantes y, tras un breve descanso para cobrar el aliento, se lanzaban de nuevo a la lucha con más furia que antes. Por fin, el Pequeño John exclamó: «¡Alto, cocinero!», y los dos bajaron la espada, jadeando ruidosamente.

—Quiero dar fe —dijo el Pequeño John— de que sois el mejor espadachín que han visto mis ojos. Confieso que pensé que podría haceros trizas sin dificultad.

—Lo mismo pensaba yo —reconoció el cocinero—, pero parece que no consigo acertar por alguna razón.

—El caso es que he estado pensando por qué peleamos. Y no consigo recordarlo.

—Tampoco yo estoy seguro —respondió el cocinero—. No le tengo ningún aprecio a ese roñoso del mayordomo, pero me pareció que, puesto que nos habíamos comprometido a luchar, debíamos hacerlo.

—Bueno —dijo entonces el Pequeño John—. Me parece a mí que en lugar de intentar cortarnos el cuello el uno al otro, más valdría que fuéramos camaradas. ¿Qué me decís, cocinero? ¿Vendréis conmigo al bosque de Sherwood y os uniréis a la banda de Robin Hood? Viviréis a lo grande en el bosque, en compañía de ciento cuarenta tipos estupendos, yo entre ellos. Y recibiréis dos trajes de paño verde al año y cuarenta marcos de salario.

—¡Ahora sí que habláis como a mí me gusta! —exclamó el cocinero de todo corazón—. Mientras os oía explicarlo, me daba cuenta de que es el trabajo ideal para mí. Iré con vos de muy buena gana. Dadme la mano, amigo, y seré vuestro camarada a partir de ahora. ¿Cómo os llamáis?

—Me llaman Pequeño John, amigo mío.

—¿Qué? ¿Sois vos en verdad el Pequeño John, la mano derecha del mismísimo Robin Hood? Muchas veces he oído hablar de vos, pero jamás pensé echaros la vista encima. ¿Y decís que sois el famoso Pequeño John? —el cocinero no salía de su asombro y miraba a su nuevo amigo con ojos como platos.

—Soy, efectivamente, el Pequeño John, y hoy tendré el placer de llevarle a Robin Hood un nuevo valiente camarada para su aguerrida banda. Pero antes de partir, amigo, me parece que sería indigno de nosotros, después de haber estado degustando los excelentes manjares del sheriff, no llevarle a Robin Hood un pequeño regalo de parte de su señoría, como por ejemplo su vajilla de plata.

—Me parece muy justo —dijo el cocinero.

Y los dos se pusieron rápidamente a la faena, apoderándose de todas las piezas de plata que encontraron a mano, hasta llenar un saco con el que emprendieron el camino hacia el bosque de Sherwood.

Al rato de haberse adentrado en el bosque llegaron al gran árbol de las reuniones, donde encontraron a Robin Hood y unos sesenta de sus hombres, tendidos apaciblemente sobre la hierba Cuando los proscritos vieron quién llegaba, se pusieron en pie de un salto.

—¡Caramba, Pequeño John! ¡Dichosos los ojos! —exclamó Robin Hood—. Hace mucho que no teníamos noticias de ti, aunque todos sabíamos que habías entrado al servicio del sheriff. ¿Cómo te ha ido durante todo este tiempo?

—No se vive nada mal en casa de nuestro señor el sheriff —respondió el Pequeño John—. Y para que te convenzas, jefe, mira: te he traído a su cocinero e incluso su vajilla de plata.

John procedió a contar a sus compañeros todo lo ocurrido desde que los dejara para acudir a la feria de Nottingham, y todos acogieron el relato con aclamaciones y risas, excepto Robin Hood, que permanecía muy serio.

—Mira, Pequeño John —dijo—. Eres un valiente y un amigo de verdad. Me alegro de que hayas decidido volver con nosotros, y tan bien acompañado por este cocinero, al que damos la bienvenida a Sherwood. Pero ya no me gusta tanto que le hayas robado al sheriff la vajilla como un vulgar ladronzuelo. El sheriff ya recibió su castigo y perdió trescientas libras por haber pretendido estafar al prójimo; pero no ha hecho nada para que le robemos la vajilla de su propia casa.

El Pequeño John se sintió molesto, pero intentó salir del paso con una broma:

—Muy bien, jefe —dijo—. Si no te crees que la vajilla sea un regalo del sheriff, lo traeré aquí en persona, para que pueda decirte con sus propios labios que nos la regaló —y diciendo esto, se puso en pie y desapareció antes de que Robin Hood pudiera hacerlo volver.

El Pequeño John corrió más de ocho kilómetros hasta llegar al lugar donde habían ido a cazar el sheriff de Nottingham y sus acompañantes. Cuando llegó hasta el sheriff se quitó el gorro e hincó la rodilla en tierra.

—Dios guarde a su señoría —dijo.

—¡Caramba, Reynold Hojaverde! —exclamó el sheriff—. ¿De dónde sales y qué te ha pasado?

—He estado en el bosque —respondió el Pequeño John, en tono alarmado— y allí he visto lo que jamás han visto ojos humanos. He visto un ciervo verde de pies a cabeza, y a su alrededor otros sesenta ciervos más, y toda la manada era verde, todos verdes de punta a punta. Pero no me atreví a disparar, por miedo a que me mataran.

—¿Qué dices, Reynold Hojaverde? —dijo el sheriff—. ¿Estáis loco o borracho, para venir a mí con ese cuento?

—No señor, no estoy loco ni borracho —insistió el Pequeño John—. Y si venís conmigo lo podréis comprobar con vuestros propios ojos. Pero debéis venir solo, señoría, porque si vamos muchos podrían asustarse y desaparecer.

La partida se dejó guiar a la espesura del bosque, hasta que el Pequeño John dijo:

—Es por aquí, señor; ya estamos cerca de donde vi la manada.

El sheriff desmontó de su caballo y ordenó a sus acompañantes que aguardaran su regreso; siguió al Pequeño John a través de un espeso matorral y de pronto se encontró en un amplio claro, al extremo del cual vio a Robin Hood, sentado al pie del viejo árbol y rodeado por sus hombres.

—Vedlo vos mismo, señor sheriff —dijo el Pequeño John—. Ésta es la manada de la que os hablaba.

Al oír esto, el sheriff miró al Pequeño John y comentó en tono amargo:

—Hace tiempo me pareció conocida tu cara, pero hasta ahora no he sabido quién eras. Maldito seas, Pequeño John, por traicionarme de este modo.

Entonces el Pequeño John se echó a reír.

—Sheriff y señor mío, decís bien: soy el Pequeño John. Pero permitidme deciros que todo esto no habría sucedido si vuestro avariento mayordomo no me hubiera querido matar de hambre, negándose a darme de comer cuando yo se lo pedía. Pero aunque él no me dio nada a mí, el ciervo verde os va a invitar a vos a otro banquete; y cuando volváis a casa decidle a vuestro mayordomo que ya llegará el día en que él y yo ajustemos cuentas.

Mientras tanto, Robin Hood se había acercado a ellos.

—Bienvenido seáis, señor sheriff —dijo—. ¿Habéis venido a cenar otra vez conmigo?

—¡No lo permita el cielo! —exclamó el sheriff, en tono de absoluta convicción—. No tengo apetito ni ganas de banquetes.

—Aun así —insistió Robin—, aunque no tengáis hambre, es muy posible que tengáis sed, y estoy seguro de que aceptaréis tomar una copa de jerez conmigo. No obstante, es una pena que no queráis quedaros a cenar; podríais encargar los platos más de vuestro gusto, puesto que está vuestro cocinero.

El sheriff, de mala gana, se dejó guiar hasta el asiento que tan bien recordaba, al pie del árbol.

—¡Eh, muchachos! —gritó Robin Hood—. ¡Llenad una copa de jerez para nuestro buen amigo el sheriff, y traédsela corriendo, que está muerto de sed!

Uno de los hombres se apresuró a ofrecerle al sheriff una copa de vino, haciendo una profunda reverencia al entregársela; pero el sheriff fue incapaz de tocar el vino, al ver que venía servido en una de sus propias copas de plata, sobre una de sus bandejas de plata.

—¿Cómo es esto? —se extrañó Robin—. ¿No os gusta nuestro nuevo servicio de plata? Hemos recibido hoy mismo un saco lleno.

Y al decir esto, levantó el saco lleno de objetos de plata que el Pequeño John y el cocinero se habían llevado del castillo.

El sheriff estaba absolutamente indignado; pero sin atreverse a decir nada, clavó la mirada en el suelo. Robin le miró atentamente durante un buen rato antes de hablar, y entonces dijo:

—Bien, señor sheriff. La última vez que vinisteis al bosque de Sherwood, pensabais estafar a un pobre hombre manirroto y salisteis estafado vos mismo; pero ahora habéis venido sin mala intención y no me consta que hayáis robado a nadie. Suelo cobrar una cuota a los abades gordos y a los ricachones engreídos, para ayudar a los que han sido robados por ellos y enderezar lo que ellos descomponen; pero no he sabido que tengáis colonos a los cuales hayáis perjudicado en modo alguno. Por lo tanto, tomad de nuevo lo que es vuestro, pues hoy no pienso despojaros ni de un cuarto de penique. Venid conmigo y yo os guiaré hasta donde os aguarda vuestra gente.

Y echándose el saco al hombro, comenzó a andar seguido de cerca por el sheriff, que iba demasiado desconcertado como para decir nada. Así caminaron hasta llegar a corta distancia de donde esperaban los acompañantes del sheriff. Entonces Robin Hood le entregó el saco al sheriff, diciendo:

—Tomad lo que es vuestro, y prestadme atención, señor sheriff, que además de la plata os daré un buen consejo: tratad bien a vuestros siervos, y evitaréis que os abandonen de esta manera —y con estas palabras desapareció entre el follaje, dejando al perplejo sheriff con el saco en las manos.

Los acompañantes del sheriff quedaron asombrados al verle salir del bosque con un pesado saco al hombro. Pero aunque le acosaron a preguntas, él no respondía una sola palabra, y se comportaba como un sonámbulo. Sin decir nada, colocó el saco sobre el lomo de su corcel, montó a continuación y partió al trote, seguido por los demás. Durante todo el camino, su cabeza era como un torbellino de pensamientos desatados que chocaban unos con otros. Y así termina la famosa aventura de cuando el Pequeño John sirvió en la casa del sheriff.