La aventura del Pequeño John en la feria de Nottingham

Acá se narran las curiosas aventuras que le acontecieron al Pequeño John en el concurso de tiro de Nottingham, y su victoria sobre el famoso Eric de Lincoln en el torneo de lucha con bastón, así como el modo en que entró al servicio del sheriff y su célebre enfrentamiento con el cocinero del sheriff. Escuchad, pues, lo que sigue.

Transcurrió la primavera, pasó el verano y llegó por fin el mes de octubre. El aire empezaba a refrescar, ya se habían recogido las cosechas, los pajarillos estaban crecidos, se había arrancado el lúpulo y las manzanas estaban maduras. Pero aunque el tiempo había suavizado las cosas y la gente ya no hablaba de la compra de ganado del sheriff, éste seguía resentido y no podía soportar que se pronunciara el nombre de Robin Hood en su presencia.

Octubre era la época de la gran feria, que se celebraba cada cinco años en la ciudad de Nottingham, a la cual acudían gentes de todo el país. En tales ocasiones, las competiciones de tiro con arco constituían siempre la principal atracción, pues los habitantes de Nottinghamshire se preciaban de ser los mejores arqueros de toda la vieja Inglaterra. Pero este año el sheriff se lo pensó mucho antes de anunciar la celebración de la feria, por miedo a que se presentara en ella Robin y su banda. Al principio, estuvo tentado de suspender la feria, pero luego comprendió que así sólo conseguiría que la gente se riera aún más de él, diciendo que tenía miedo de Robin Hood. Por último, decidió ofrecer un premio que no atrajera a los proscritos. El premio habitual en estas ocasiones eran diez marcos o un barril de cerveza, pero el sheriff ofreció esta vez una pareja de bueyes como premio al mejor arquero.

Cuando Robin Hood se enteró, se sintió ofendido y dijo:

—¡Dios confunda a este sheriff que ofrece premios que sólo a un labriego pueden interesarle! Nada me habría gustado más que probar suerte de nuevo en Nottingham; pero aunque ganara, ¿para qué iba a querer ese premio?

Entonces el Pequeño John habló del siguiente modo:

—Escucha, jefe: hoy mismo, Will Stutely, el joven David de Doncaster y yo hemos estado en el Jabalí Azul, y allí, hablando de la feria, alguien comentó que el sheriff ha ofrecido este premio precisamente para que los hombres de Sherwood no vayamos a ella. Así pues, si tú lo permites, me gustaría acudir a la feria a competir, aunque sea por un premio tan miserable.

—Mira, Pequeño John —respondió Robin—. Eres un tipo estupendo, pero no tienes la astucia de Will Stutely, y temo que te ocurra algo malo. No obstante, si te empeñas en ir, al menos ve disfrazado para que nadie te reconozca.

—No te preocupes —dijo John—. Me pondré un traje rojo en lugar de éste de paño verde y me echaré la capucha por la cabeza para ocultar el pelo y la barba. De ese modo, nadie me reconocerá.

—No estoy muy de acuerdo —objetó Robin—, pero si estás decidido puedes ir. Pero cuídate, Pequeño John; eres mi mano derecha y no quisiera que te ocurriera nada.

Y así fue como el Pequeño John, vestido de rojo, acudió a la feria de Nottingham.

Las ferias eran ocasiones festivas para Nottingham, y toda la pradera que se extendía ante las puertas de la ciudad se llenaba de puestos y tenderetes de todos los colores, engalanados con cintas y guirnaldas de flores. Allí acudían gentes de toda la región, tanto nobles como plebeyos. En algunos puestos había música y baile, en otra corrían el vino y la cerveza, y en otros se vendían pasteles y dulces; al aire libre se celebraban competiciones deportivas y algunos juglares entonaban baladas de los viejos tiempos, acompañándose a la lira; en un anillo de serrín se enfrentaban los luchadores de lucha libre; pero lo que más atraía a la gente era una tarima elevada donde se celebraban combates de lucha con bastón.

El Pequeño John llegó a la feria vestido de rojo de pies a cabeza: calzas rojas, jubón rojo y una caperuza roja rematada por una pluma escarlata. Llevaba al hombro un recio arco de tejo, y a la espalda una aljaba llena de flechas. A su paso, eran muchos los que se volvían a mirarlo, admirados de su corpulencia, pues le sacaba la cabeza a cualquiera de los presentes y sus hombros eran un palmo más anchos que los del más robusto de los espectadores. También las muchachas que estaban allí le miraban con admiración, pensando que nunca habían visto un mozo tan bien plantado.

Se dirigió en primer lugar al puesto donde se despachaba cerveza y allí, subiéndose a un banco, invitó a gritos a todos los parroquianos:

—¡Eh, muchachos! ¿Quién quiere echar un trago conmigo? ¡Venid, venid todos! ¡Pasémoslo bien, que el día es bueno y la cerveza mejor! Ven aquí, paisano, y tú, y tú; no os costará ni un cuarto. Tú también, mendigo; y tú, hojalatero, bebed todos conmigo.

Así gritaba y todos se arremolinaban entre risas a su alrededor, mientras corrían ríos de cerveza; y todos decían maravillas del Pequeño John, jurando que le amaban como a un hermano. Cuando hay diversión gratis, resulta muy fácil amar al que invita.

A continuación, John se dirigió al baile, donde tres músicos tocaban la gaita. Dejó a un lado el arco y las flechas y se unió al festejo, bailando hasta agotar las fuerzas de todos los demás bailarines. Las muchachas acudían una tras otra, esforzándose inútilmente en cansarlo. Y el Pequeño John daba tales brincos y gritaba tan fuerte, chasqueando al mismo tiempo los dedos, que todas ellas juraban no haber conocido jamás a un muchacho tan atractivo.

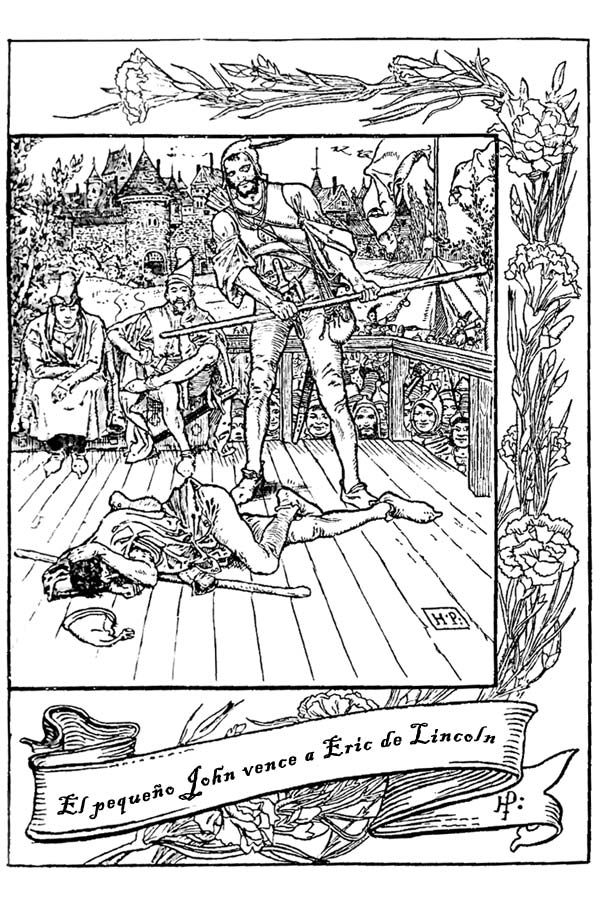

Por fin, después de haber bailado durante mucho tiempo, John se acercó a la plataforma de lucha con el bastón, un deporte que le atraía tanto como el comer y el beber. Y allí fue donde realizó la proeza que durante años se cantó en forma de baladas por toda la región.

Había un luchador que le rompía la cabeza a todo el que se atrevía a aceptar su desafío lanzando su gorro al cuadrilátero. Este campeón era el famoso Eric de Lincoln, cuyo nombre se cantaba en numerosas canciones. Cuando el Pequeño John llegó al estrado no había nadie combatiendo, y en la plataforma no estaba más que Eric de Lincoln, agitando su bastón y gritando con arrogancia.

—¡Vamos! ¿Quién se atreve a medir sus fuerzas con las de uno de Lincoln para impresionar a su chica? ¿Qué es eso, muchachos? ¡Subid, subid! ¿Es que no hay muchachas bonitas por aquí, o es que los de Nottingham no tenéis sangre en las venas? ¡Vamos! ¡Lincoln contra Nottingham! Hasta ahora no ha pisado esta plataforma nadie que pueda compararse con los de Lincoln.

Al oír esto, todos se daban codazos, diciendo «sube tú, Ned» o «sube tú, Thomas», pero ninguno se atrevía a arriesgar la integridad de su cráneo.

Entonces Eric vio al Pequeño John, cuya cabeza sobresalía entre la muchedumbre y le llamó a grandes voces:

—¡Eh, tú, el grandullón vestido de rojo! ¡El de hombros anchos y cabeza dura! ¿No tienes una moza que merezca que empuñes por ella el bastón? Verdaderamente, creo que los de Nottingham son sólo piel y huesos, pues está claro que no tienen agallas ni corazón. ¿Qué dices, grandullón? ¿No quieres pelear por Nottingham?

—¿Por qué no? —respondió el Pequeño John—. Si tuviera aquí mi bastón, sería un gran placer partirte con él la cabezota, por bocazas y por fanfarrón. Creo que te vendría bien que te cortara esa cresta de gallito —decía al principio con calma, pero a cada frase se iba enfureciendo más, como crece una bola de nieve que rueda pendiente abajo.

Eric de Lincoln se echó a reír.

—Mucho presumes, cuando ni te atreves a enfrentarte conmigo de hombre a hombre. Tú sí que eres un fanfarrón, y como pongas el pie en estas tablas te vas a tragar esas palabras y gran parte de tus dientes.

—¿Hay aquí alguien que me preste un buen bastón para darle su merecido a ese matasiete? —preguntó John.

Más de diez campesinos le ofrecieron sus bastones, entre los cuales John eligió el más recio y pesado. Y luego, mirando el bastón de arriba abajo, comentó:

—Esto no es más que una astillita, una humilde brizna de paja, pero creo que me servirá. ¡Allá vamos! —y diciendo esto, arrojó el bastón sobre las tablas y saltó ágilmente a la plataforma.

Ambos contendientes ocuparon sus posiciones y midieron al contrario con miradas sombrías, hasta que el árbitro del juego gritó: «¡Ya!». Al instante, los dos se adelantaron, aferrando sus bastones por el centro. Y ante los ojos atónitos de los espectadores se desarrolló el combate más titánico que jamás se había visto en Nottingham. Al principio, Eric de Lincoln pensó que John sería presa fácil, y se adelantó como diciendo: «Mirad, infelices, cómo desplumo a este pollo sin mayor problema»; pero pronto comprendió que la cosa no iba a resultar tan sencilla. A pesar de la enorme destreza con que paraba y golpeaba, encontró en el Pequeño John la horma de su zapato. Golpeó una, dos, tres veces, y las tres veces John desvió los golpes hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces, con un golpe de revés totalmente inesperado, John atravesó la guardia de su rival y le asestó un garrotazo que le hizo ver las estrellas. Eric retrocedió, intentando recuperarse, mientras estallaba el griterío; todos se alegraban de que Nottingham le ajustara las cuentas a Lincoln. Y así terminó el primer asalto.

Cuando el árbitro dio de nuevo la señal, los combatientes se adelantaron otra vez, pero ahora Eric luchaba con más prudencia, pues había comprendido que el rival era de cuidado y aún le dolía el golpe recibido. En este asalto, ni Eric ni el Pequeño John consiguieron romper la guardia del contrario y conectar un golpe; al cabo de un rato, volvieron a separarse y así concluyó el segundo asalto.

Al comenzar el tercero, Eric intentó actuar con prudencia, como había hecho antes; pero los nervios y la frustración pudieron con él y perdió la calma, comenzando a lanzar golpes tan feroces y tan rápidos que resonaban como una granizada sobre un tejado de lata, pero a pesar de todo, no consiguió atravesar la guardia del Pequeño John. Por fin, John vio venir su oportunidad y la aprovechó rápidamente. Moviéndose como un relámpago, golpeó a Eric en el parietal, y antes de que pudiera recuperarse, hizo girar el palo y le asestó tal porrazo en el otro lado del cráneo que Eric cayó como un fardo, quedando inmóvil en el suelo.

Los espectadores gritaban tan fuerte que empezó a acudir gente corriendo de todas partes para ver lo que sucedía. El Pequeño John bajó de la plataforma y devolvió el bastón a su dueño. Y así terminó el famoso combate entre el Pequeño John y el célebre Eric de Lincoln.

A todo esto, había llegado la hora de que los participantes en el concurso de tiro ocuparan sus posiciones, y la gente se iba congregando en la explanada donde se celebraba la competición. En un lugar preferente, cerca del blanco, se sentaba el sheriff con otros personajes de calidad. Cuando los arqueros ocuparon sus puestos, el heraldo se adelantó para anunciar las reglas del torneo: cada tirador dispararía tres flechas, y el que realizara el mejor tiro recibiría como premio una pareja de bueyes. Se había reunido una veintena de aspirantes, y entre ellos figuraban algunos de los mejores tiradores de los condados de Lincoln y Nottingham; la gigantesca figura del Pequeño John sobresalía entre todos los demás, despertando la curiosidad de las gentes.

—¿Quién es aquel desconocido vestido de rojo? —preguntaban unos.

—Es el que acaba de romperle la cabeza a Eric de Lincoln —respondían otros.

Los comentarios fueron pasando de boca en boca, hasta que por fin llegaron a oídos del sheriff.

Por fin, los arqueros se fueron adelantando uno a uno y lanzando sus flechas. Pero aunque todos tiraban muy bien, el Pequeño John fue el mejor de todos, acertando tres veces en la diana y quedando en una ocasión a pocos milímetros del centro.

—¡Viva el grandullón! —gritaba la multitud; y algunos de ellos gritaban—: ¡Viva Reynold Hojaverde! —que era el nombre que había dado John al inscribirse.

Entonces el sheriff descendió de su estrado y se acercó a los arqueros, que se quitaron respetuosamente el gorro al verle llegar. Miró atentamente al Pequeño John, pero no lo reconoció, aunque al cabo de unos instantes dijo con ciertas dudas:

—Buen hombre, hay algo en tu cara que me resulta conocido.

—Es posible, señor —dijo el Pequeño John—, pues yo he visto muchas veces a su señoría —y al hablar miró fijamente a los ojos del sheriff, que seguía sin sospechar quién era.

—Eres sin duda un hombre valeroso —continuó el sheriff—. He oído que hoy has defendido el honor de Nottinghamshire contra Lincoln de modo admirable. ¿Cómo te llamas?

—Me llaman Reynold Hojaverde, señoría —respondió el Pequeño John; y en la balada que cuenta esta historia se dice «y en verdad era una hoja verde, aunque el sheriff no sabía de qué árbol».

—Muy bien, Reynold Hojaverde —dijo el sheriff—. Eres el mejor arquero que han visto mis ojos, aparte de ese ladrón embustero de Robin Hood, de cuyas fechorías nos proteja el cielo. ¿Quieres entrar a mi servicio, buen hombre? Se te pagará bien: tendrás tres trajes al año, buena comida, toda la cerveza que puedas beber y, además, cuarenta marcos de salario por San Miguel.

—Soy hombre sin compromisos, y serviré con gusto en vuestra casa —respondió el Pequeño John, pensando que ello le daría oportunidad de gastar alguna jugarreta.

—La pareja de bueyes es tuya —dijo el sheriff—, y yo añado al premio un barril de cerveza de marzo, para celebrar el haber encontrado un hombre como tú. Apostaría cualquier cosa a que eres capaz de tirar tan bien como el mismísimo Robin Hood.

—Y yo —añadió el Pequeño John—, para celebrar el haber entrado al servicio de vuestra señoría, voy a regalar los bueyes y la cerveza a toda esta buena gente, para que todos lo celebren con nosotros.

Estas palabras fueron acogidas con gritos de júbilo, y muchos de los presentes lanzaron sus gorros al aire, en señal de alegría. Se encendieron grandes hogueras para asar los bueyes y se abrió el barril de cerveza, que contribuyó a alegrar a todo el mundo. Cuando todos hubieron comido y bebido hasta saciarse, cuando se extinguió el día y la luna se elevó, roja y redonda, sobre las torres y chapiteles de Nottingham, la gente se cogió de las manos y todos bailaron alrededor del fuego, a los sones de gaitas y liras. Pero mucho antes de que comenzara la fiesta, el sheriff y su nuevo sirviente, Reynold Hojaverde, se encontraban ya en el castillo de Nottingham.