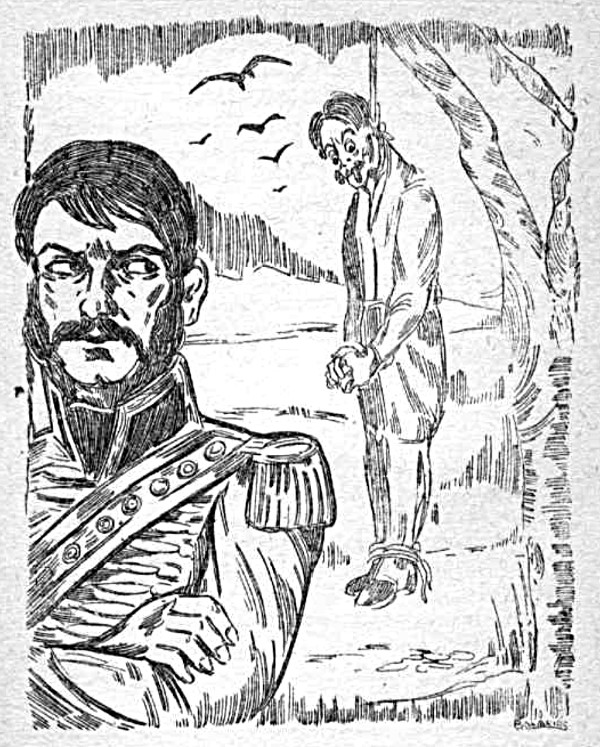

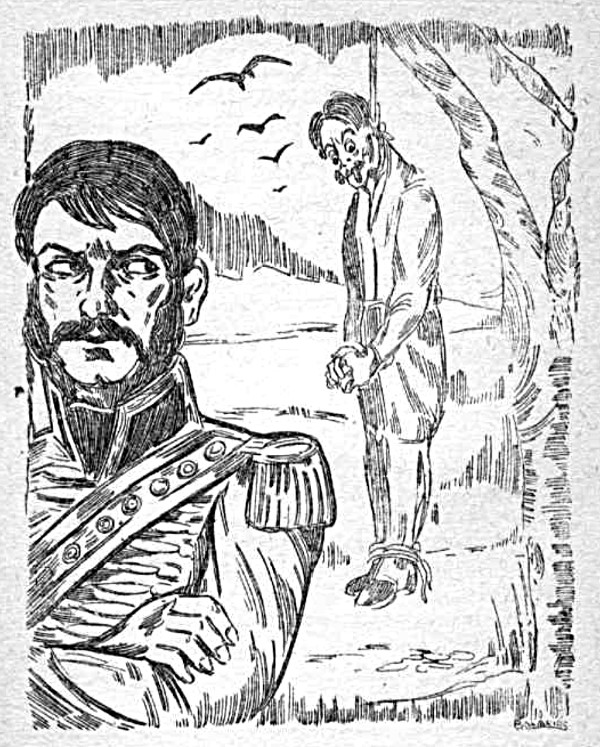

Diez minutos después el cuerpo del desgraciado espía pendía de un árbol vecino.

I

CUANDO el Empecinado, después de huir del Burgo de Osma, reapareció en el su teatro de operaciones preferido, las riberas del Duero, encontró que la marcha de los sucesos en Castilla la Vieja era cada día menos favorable a la causa de la Independencia.

El francés dominaba gran parte de la provincia e imponía severos castigos a toda contravención de sus órdenes; de suerte que los campesinos tenían miedo de auxiliar, como en épocas anteriores, a los guerrilleros.

Muchos pueblos se habían hecho afrancesados, no ciertamente por adhesión sincera al invasor, sino por pánico y por creerse así menos expuestos al pillaje, pues aunque deseaban de corazón el triunfo del Empecinado y los suyos, las guerrillas eran demasiado pequeñas y débiles para defenderles en el caso de que, por proporcionarles raciones o informes, incurriesen en el enojo del invasor. Sólo los curas, casi sin excepción, permanecían fieles a la patria, y sus bolsas y sus despensas estaban siempre abiertas para los que la defendían con las armas en la mano.

A pesar de todo, el Empecinado, sólo y sin ayuda, no se atemorizó, y resolvió continuar la guerra en Castilla la Vieja, estableciendo su vivac en los bosques de pinos de Coca y enviando sus espías, unos hacia Somosierra y otros hacia Burgos, en espera de algún convoy cuya sorpresa le proporcionase, a la vez, honra y provecho.

Una mañana, dos días después de la marcha de estos espías, comenzaba a amanecer, cuando se oyó el disparo de un centinela apostado a la salida del bosque. Instantáneamente, todos los hombres estaban en pie. El Empecinado tenía por costumbre que la mitad de su gente durmiese completamente armada y equipada y con los caballos prestos y al alcance de la mano.

Y en ese caso la precaución era necesaria, porque apenas los guerrilleros habían montado, cuando el centinela, a todo galope, entró en el campamento gritando:

—¡Los franceses, los franceses!

Una de las principales cualidades de Juan Martín era la presencia de ánimo, que jamás le abandonaba, ni aun en los más críticos momentos. Se puso inmediatamente al frente de sus hombres, ya a caballo, y dejando allí a los que estaban armados y dispuestos, se retiró con los otros un poco a la izquierda de la calva de terreno. Apenas habían hecho esto, cuando se oyó el ruido de las armas y de los cascos de un escuadrón francés que galopaba hacia el vivac. El Empecinado dió la orden de cargar al grupo, ya presto, con Fuentes a la cabeza. Los franceses creían habérselas con gente en pleno sueño, y se sorprendieron de la resistencia de la guerrilla. El combate se hizo muy vivo. Contribuía a la confusión la obscuridad, o mejor dicho, la tenue luz gris del amanecer que comenzaba y que daba una apariencia confusa a los objetos. El número de los guerrilleros era inferior al del enemigo y comenzaban a ceder terreno, cuando el resto de la gente, ya equipados, llegaron por el flanco en su socorro, al mando de Juan Martín. Creyeron los franceses que habían caído en una emboscada y comenzaron a retirarse, en bastante buen orden, hacia fuera del bosque, dejando algunos heridos y muertos en el campo y perseguidos a corta distancia por los españoles, que lograron en este trance hacer un prisionero. Era un hombre joven, vestido de campesino. Su caballo era malo, y cayó fácilmente en poder de los guerrilleros.

Conducido a presencia del Empecinado, éste quedó sorprendido al reconocer a su paisano Pedro Gutiérrez, uno de los espías que dos días antes había enviado para informarse de los movimientos del enemigo.

Con el rostro pálido y la voz balbuciente respondió el prisionero al interrogatorio de Juan Martín. Según dijo, los franceses le habían descubierto espiando y le habían dado a escoger entre una cuerda al cuello y la delación de sus camaradas. Aterrado, había elegido esto último.

Los guerrilleros escucharon con profundo silencio este relato. La cara morena del Empecinado se había hecho negra, como una nube preñada de tempestad, y sus facciones tenían una expresión que no dejaban al desgraciado preso la menor duda de la sentencia que le esperaba.

—¿Qué podía hacer? —gimió el culpable, castañeteando e implorando gracia con los ojos, en torno suyo—. Sentía ya la cuerda en el cogote. Tengo un padre viejo y yo soy su único apoyo. Y perder así la vida… ¿Qué iba a hacer?

—¡Morir! —replicó Juan Martín con voz ronca—. Morir entonces como un hombre; y no ahora como un perro. Y le volvió lentamente la espalda.

Diez minutos después, el cuerpo del desgraciado espía pendía de un árbol vecino y los guerrilleros marchaban en busca de otro asilo más seguro.

Diez minutos después el cuerpo del desgraciado espía pendía de un árbol vecino.

II

A los pocos días de este suceso regresaron los otros espías, y después de haberlos oído y de consultar con su lugarteniente, Mariano Fuentes, el Empecinado levantó el campo y partió con su banda en dirección del camino real.

Este bordea en aquel lugar los cerros próximos al pueblo de Honrubia[8]; y por él avanzaba, próximo ya el obscurecer de una tarde de primavera, una escolta de unos cincuenta dragones franceses. El destacamento escoltaba a dos coches y cuatro pesados carros, tirados cada uno por media docena de más. El convoy debía ser importante, a juzgar por la fuerza de la escolta y por el cuidado con que su jefe lo conducía para evitar toda sorpresa. Pero este cuidado no fue suficiente, pues al llegar el destacamento a un punto en que el camino se ensancha y atraviesa un arroyo, la partida cargó súbitamente, por ambos flancos y con un número doble de hombres, sobre el pequeño escuadrón. Los dragones hicieron una resistencia honrosa, pero muy corta, porque ni el tiempo ni el lugar les permitió ordenarse, y los soldados fueron inmediatamente arrollados en el cuerpo a cuerpo que se entabló.

Al comenzar la refriega pudo verse a un caballero, vestido con gran elegancia, que, saltando de uno de los coches, montó un hermoso caballo andaluz que conducía un criado de la brida, y desapareció ligero como el viento, desoyendo los gritos de su compañera de viaje, que era una dama de veintidós o veintitrés años, de gran belleza y ricamente ataviada. Estos gritos se redoblaron cuando la señora, así abandonada, vió un instante después asomar a una de las ventanas del coche una cabeza de aspecto feroz.

—No tenga miedo, señora —dijo el Empecinado—; está usted en manos de un hombre honrado y no se le hará el menor daño.

Y habiéndola calmado con éstos y otros propósitos, obtuvo de ella algunos informes respecto al convoy, a ella misma y al fugitivo que acababa de ponerse a salvo con la escolta. El cual era su marido, Mr. Barbot, joyero y diamantista del rey Carlos IV. Alarmado por la inseguridad de las cosas de España, había decidido refugiarse en Francia con su hermosa mujer y con su tesoro, gran parte del cual, en forma de joyas y diamantes, iba en el mismo carruaje.

Ganaron otra vez los guerrilleros las montañas vecinas, y allí procedieron a recontar el botín, que el Empecinado repartió entre los suyos, a excepción del coche de la dama con todo su contenido, que reservó para él mismo.

En los días siguientes llegaron cartas del gobernador militar francés de Aranda de Duero y de Mr. Barbot, que se había refugiado en esa ciudad, ofreciendo un rescate importante por su mujer. Pero el Empecinado no se dignó contestarlas, y marchó a Castrillo, llevándose las joyas, el coche y la señora. Estableció a ésta en casa de su hermano Manuel, encomendándola a los cuidados de su cuñada y encareciendo mucho que fuese tratada con todos los respetos y atendida, dentro de lo posible, del modo mejor.

El Empecinado no cabía en sí de contento con el botín y el éxito logrados; pero estaba muy lejos de sospechar los peligros y los trastornos que su victoria le había de acarrear. Se había enamorado violentamente de su hermosa prisionera, y para poder hacerla cómodamente la corte, envió a su partida a una expedición larga, bajo el mando de Fuentes, y él permaneció en Castrillo, haciendo lo imposible por merecer a los ojos de la hermosa Mme. Barbot. Juan Martín estaba entonces en plena juventud; tenía una gran figura, y a pesar de que los franceses afectaban considerarle como un simple bandolero, su patriotismo y su valor eran calurosamente reconocidos en todas partes, y el renombre de sus hazañas añadía, como siempre ocurre en el amor, un motivo de atracción a los puramente personales. No debe sorprender, por lo tanto, que a los pocos días de cautiverio, y acomodada ya a su nueva situación, la dama empezase a hacerse sensible a su cortejador y a mostrarse inclinada a buscar consuelo para su viudedad eventual.

Él, por su parte, no perdonaba nada para complacerla. Su misma naturaleza parecía transformada por la violencia de su nueva pasión, hasta el punto de que sus propios amigos no le reconocían. Parecía hasta olvidado de la misión que a sí mismo se había impuesto de guerrear hasta el exterminio de los odiados franceses. Su actividad incansable y el espíritu emprendedor, tan típicos de su carácter, estaban totalmente adormecidos por los encantos de la Barbot. Y en lo exterior, el cambio no era menos grande. Como las maneras rudas y la indumentaria de un guerrillero no eran las más a propósito para el gusto refinado de una damisela, se afanaba por deshacerse de ellos. El barbero más experto de la comarca le arregló cuidadosamente los fieros mostachos y la hirsuta barba. Guardó la chaqueta de piel de carnero, las botas de cuero y las ruidosas espuelas dobles, y se vistió el traje nacional, que tan bien caía a su buena planta, traje que, por desgracia, empieza a caer en desuso, pues excede en elegancia a las modas más refinadas del siglo XIX. Chaqueta corta de terciopelo negro y chaleco de seda bordada, ambos adornados profusamente con botones de filigrana de oro; pantalones de terciopelo, sujetos con cintas a las rodillas; medias de seda y zapatos cordobeses; faja de seda roja en la cintura; y al cuello un pañuelo, también de seda, a cuyas puntas se prendía un anillo de oro. Completaban este pintoresco indumento un sombrero de terciopelo verde, adornado con pieles blancas y pasamanería plateada, y una gran capa, añudada con lazos de plata, despojos ambos de un comandante francés muerto en un combate.

Así ataviado, y montando un caballo magnífico, el Empecinado escoltaba al objeto de su amor a todas las fiestas del país. No había romería próxima, ni mercado, ni fiesta de toros en toda la ribera del Duero a los que no concurriese Martín Diez con su Dulcinea, provocando la admiración de todos por la fastuosidad de las cabalgaduras y, sobre todo, por el garbo y la hermosura de los dos jinetes. Pero también, como no podía menos de ocurrir, muchas de aquellas gentes, que habían conocido a Juan Martín poco antes de pobre viñador, sentían envidia de su rápida fortuna. Y otros, en fin, no le envidiaban, pero se indignaban viéndole perder el tiempo en estos lances mujeriles en lugar de continuar la vida guerrera, tan noblemente emprendida. Todo esto se murmuraba a su paso; pero él no hacía caso ninguno, hasta que varias semanas después ocurrió un suceso que le hizo despertar de su letargo.

III

Un día, en efecto, recibió un despacho del capitán general don Gregorio Cuesta, requiriendo su inmediata presencia en Ciudad Rodrigo para un servicio del mayor interés que sólo él podía desempeñar.

Esta orden tenía el siguiente origen, que él ignoraba en absoluto. El joyero Barbot, viendo que ni sus ofertas ni sus amenazas hacían el menor efecto sobre Juan Martín, que persistía en mantener consigo a su prisionera, decidió interesar al Duque del Infantado, general de uno de los Cuerpos de Ejército españoles, para recuperar con su influencia a la dama cautiva. El Duque había sido un gran personaje en la corte de Carlos IV y el favorito de Fernando VII al comienzo de su reinado, así que conocía mucho a Barbot; y aun, de creer a la chronique scandaleuse de Madrid, dedicaba una amistad especialmente tierna a la mujer del diamantista. Así, pues, escribió sin tardanza al general Cuesta, ordenándole que la señora volviese inmediatamente con su esposo, así como las joyas y el resto del botín detenido por el Empecinado.

Costó mucho trabajo al guerrillero trocar la dulce ociosidad presente por el deber. Pero, al fin, después de recomendar mucho el cuidado de su cautiva a su hermano y a su cuñada, partió para Ciudad Rodrigo, escoltado por un sargento y diez hombres de la partida. Apenas se habían separado media milla del pueblo, cuando, desde un seto que bordeaba el camino, sonó un disparo, y la bala hirió ligeramente al caballo de Juan Martín. Dos de sus hombres corrieron hacia el seto, e inmediatamente volvían con un viejo canoso, de unos setenta años, cuyos dedos sarmentosos se crispaban sobre una carabina aún humeante.

—Debe ser un loco —dijo serenamente el Empecinado, mirando al miserable—. ¿Me conoces, buen viejo? ¿Por qué me quieres matar?

—Sí, sí te conozco. Eres el Empecinado, el cruel Empecinado. Devuélveme a mi Pedro que me has asesinado; ¡ay de mí; tú mataste a mi Pedro!

Y el cuerpo del anciano se estremecía de ira, y sus ojos miraban al guerrillero con una expresión de odio inextinguible.

Uno de los guerrilleros dijo:

—Es el viejo Gutiérrez, el padre de Pedro, que ahorcamos en los pinares de Coca porque traicionó a la guerrilla.

—Tirad esa carabina a un charco —repuso el Empecinado—, y dejad marchar al infeliz. Tu hijo —añadió—, murió de la muerte que él mismo se había buscado; y yo cumplí con mi deber.

—Hoy ha errado el golpe, pero otro día puede acertar —agregó otro de los soldados, medio sacando la pistola de su funda.

—No, no le hagáis daño —contestó secamente Juan Martín.

Y la partida siguió su camino.

—¡Maldito seas! —juraba el viejo, arrojándose sobre el camino polvoriento en un paroxismo de impotente furia—. ¡Maldito, maldito seas! ¡Ay mi Pedrillo!

Y los gritos continuaron hasta que los jinetes se perdieron a lo lejos.

Llegaron a Ciudad Rodrigo, y el Empecinado se presentó inmediatamente al general Cuesta. Éste le recibió no sin cierta amabilidad; pero le afeó enérgicamente el gran crimen de retener a una prisionera tan distinguida que había interesado nada memos que al Duque del Infantado. Era absolutamente preciso arreglarlo todo de suerte que se aplacase la impaciencia del Duque. El mismo Murat había enviado un despacho a la Junta Central diciendo que si no le daba una satisfacción en este asunto, haría que sus tropas devastaran todo el distrito de Peñafiel, en el que está enclavado el pueblo de Castrillo; y aún el probable, añadió, que si no lo ha hecho ya, se debe a que una gran parte de los habitantes de este distrito se han pasado a la causa francesa. Y el viejo general terminó entregando al Empecinado un despacho, sin decirle el contenido, para que se lo entregase personalmente al corregidor de Peñafiel y entre ambos concertasen las medidas oportunas.

Se despidió Juan Martín, y al salir del palacio del gobernador encontró a un abogado, paisano suyo, que había dejado en Castrillo a su marcha. Este encuentro fue un rayo de luz para el guerrillero. Al punto sospechó que algo se tramaba contra él, y propuso al abogado dar un paseo juntos. Aceptada la invitación, llegaron, hablando, a una plaza solitaria, llamada el Prado de San Francisco, y allí, bruscamente, el Empecinado arrojó a su acompañante contra una pared, y echándole al cuello las manos, le amenazó con ahogarle allí mismo si no le confesaba a qué negocios había venido a Ciudad Rodrigo y qué planes e intrigas tramaba contra él.

El abogado conocía a Diez desde niño, y sabía a qué atenerse sobre su violento carácter; así que, viendo en peligro su vida, le pidió que le soltase y le diría lodo. Abrió entonces las garras Juan Martín, y enderezando su pistola hacia el pobre hombre, ya medio estrangulado, para que no olvidase su promesa de decir la verdad, se dispuso a escuchar el relato.

El abogado le informó de que el Ayuntamiento de Castrillo y los de los demás pueblos del distrito estaban consternados con el asunto del convoy que el guerrillero había interceptado, especialmente a causa de la dama, cuyos amigos debían ser personajes influyentes por igual con los dos partidos en guerra, ya que tanto los franceses como la Junta reclamaban imperiosamente su libertad. Los franceses amenazaban con incendiar y pasar a los pueblos a cuchillo, y la Junta y los generales españoles se negaban a protegerlos contra este peligro, hijo de la obstinación del guerrillero, acusando a los Ayuntamientos y a los curas de animar la terquedad del Empecinado. Él había venido a Ciudad Rodrigo a pedir consejo al general Cuesta, y éste acababa de decirle que no respondía de poder ayudarlos; y que recomendaba hiciesen todo lo posible por devolver la presa e impedir así que los franceses tomasen por la fuerza lo que hasta entonces habían pedido por los medios diplomáticos.

Sospechando el guerrillero que Cuesta no le hubiera hablado con la suficiente franqueza, entregó al abogado el despacho que le había dado el general, y muy contra su voluntad, hizo que lo abriese y lo leyese. Su contenido, en efecto, coincidía con lo que acababa de decirle el leguleyo; es decir, en él se aconsejaba al corregidor poner en juego todos los medios para arreglar el asunto antes de que el francés se tomase la justicia por la mano.

Se dio cuenta Juan Martín de que, por varias razones, todos estaban en este pleito contra él y quedó un rato meditabundo.

—Usted —dijo luego al abogado—, como amigo, como paisano, como hombre de leyes además, es la persona más indicada para aconsejarme en este conflicto. Dígame qué debo hacer para que mi pueblo, inocente de todo esto, no sufra ningún perjuicio.

—Así es como se debe hablar —respondió el otro reanimándose—; y yo le voy a aconsejar como un verdadero amigo. Márchese inmediatamente a Peñafiel, dé al corregidor la carta del general y juntos vayan a Castrillo. Allí, por mera fórmula, se juzgará la conducta de usted. Después entregará las joyas, el coche y la señora, y se irá a poner al frente de su partida.

—Haré con mucho gusto casi todo eso —repuso el Empecinado—. Las joyas están guardadas en la bodega y el coche en la cuadra. Pueden llevárselos. Pero en cuanto a la mujer, antes que darla, daré mi propia vida. Es mía. La he ganado en un combate con peligro de mi existencia, y no la soltaré.

—De aquí a Castrillo piénselo usted mejor —contestó el abogado.

El Empecinado movió la cabeza, se encaminó a la posada, montó a caballo y al día siguiente llegó a Peñafiel, de donde salía para Castrillo, distante un par de leguas, acompañado por el corregidor, el secretario y dos alguaciles. La escolta del guerrillero quedaba en Peñafiel, para quitar toda apariencia de coacción a la investigación pro forma que iba a hacerse del asunto. Y el abogado, con dos horas de delantera, estaba ya en Castrillo arreglando las diligencias para llevar el pleito con toda la posible celeridad.

IV

Eran como las ocho de una hermosa mañana de verano, cuando el Empecinado y sus compañeros llegaban a Castrillo. A la entrada de la ciudad un viejo mendigo que estaba tumbado, encogido como un perro, tomando el sol en una portalada, alzó la cabeza al ruido de los caballos. Sus ojos se clavaron en Juan Martín e inmediatamente saltó, con una agilidad increíble a sus años, entre las patas del caballo del guerrillero, asustando al animal, que se detuvo en seco, con tal violencia que otro jinete menos diestro hubiera salido por las orejas. Alzó Juan Martín el látigo para asustarle, pero el viejo se había puesto en pie, y en el centro de la calle impedía seguir al Empecinado. Éste reconoció en seguida las facciones rudas y la larga cabellera blanca del viejo Gutiérrez.

—¡Maldito seas! —gritó el anciano, extendiendo los brazos hacia el guerrillero—. ¡Asesino! La hora de la venganza se acerca. Lo he visto en sueños. Mi Pedro me ha mostrado esta noche a su asesino castigado.

Y el infeliz, enloquecido por la pena, siguió ensartando lamentaciones por la muerte de su hijo y maldiciones para el que llamaba su asesino.

El Empecinado, al reconocer a Gutiérrez, bajó su látigo, y sin hacer caso de sus gritos siguió adelante, explicando al corregidor, que estaba atónito, los orígenes de este incidente. Poco más allá se separó de sus compañeros, quedando citado con ellos a las diez en el Ayuntamiento. Se dirigió entonces a casa de su hermano, donde vió en seguida a Mme. Barbot, en cuya compañía comió, disponiéndose luego a acudir a la cita. Este preparativo consistió en ponerse al cinto un par de pistolas y un puñal y coger un trabuco cargado bajo el brazo. Y envolviéndose en su capa, para disimular las armas, se dirigió a la Casa Consistorial.

Encontró al Tribunal instalado y todo dispuesto. Y después de saludar al corregidor, empezó a pasear por la sala, sin desembozarse, a pesar de las repetidas invitaciones de aquél, contestando así a las preguntas que le hacían, mientras el escribano anotaba escrupulosamente sus respuestas.

Pocos minutos después empezó a oirse fuera ruido de pasos y de conversaciones animadas; y el Empecinado, asomándose a una ventana, en una de sus idas y venidas, vió que la plaza se llenaba de gente armada y que un grupo entraba en el edificio. Le habían hecho, indudablemente, traición. Pero la serenidad, que no le abandonaba nunca, le dictó instantáneamente lo que debía hacer. Sin dar lugar a la menor sospecha, siguió paseando, y al llegar a la puerta de la sala, súbitamente, la cerró y echó el cerrojo. Avanzó entonces hacia el corregidor, se desembozó y apuntó con su trabuco a la cabeza del magistrado.

—Señor corregidor —le dijo—, esto no era lo convenido; esto no es un juicio, sino una vil emboscada. Encomiéndese a Dios porque va a morir.

El magistrado, aterrado por estas palabras y por el gesto que las acompañaba, se desmayó y cayó bajo la mesa, mientras el escribano huía a ocultarse en una habitación próxima y los alguaciles, temblando, se postraban de rodillas, pidiendo perdón. Dueño, pues, el guerrillero, y a tan poca costa, del campo de batalla, cogió cuantos papeles había sobre la mesa, abrió la puerta y se dirigió a la escalera principal, que estaba llena de paisanos armados de trabucos y carabinas. Requirió su trabuco bajo el brazo, con la mano en el gatillo, y gritó:

—¡Plaza! Al primero que se mueva lo dejo seco de un balazo.

La amenaza y el aire resuelto con que la pronunció hicieron su efecto; le abrieron paso y salió de la casa ileso, Pero la plaza y las calles próximas estaban también atestadas de multitud de hombres, mujeres y niños que le recibieron gritando: «¡Muera el Empecinado! ¡Muera el ladrón y el mal cristiano!»

Desde las ventanas del Ayuntamiento le hicieron algún disparo, sin consecuencias, y él avanzó con paso lento y grave entre la muchedumbre, trabuco en mano y lanzando a diestro y siniestro tales miradas que hacían temblar y retroceder instintivamente a todos.

El viejo Gutiérrez presenciaba la escena subido al tejadillo de una de las casas de un solo piso de la plaza, que hacía esquina con la calle de la Cruz, Con la fiebre de la locura en los ojos enrojecidos y una mueca de exaltación en las facciones demacradas, seguía ansiosamente la persecución del Empecinado, escuchando gozoso los gritos de la multitud y uniendo al tumulto los de su voz cascada y penetrante. Cuando sonaron los tiros desde el Ayuntamiento, se le vió brincar de gozo y castañetear los dedos. Pero el guerrillero había salido ya de la plaza, ileso, y la ansiedad reemplazó a la expresión de triunfo de su rostro.

—¡Se escapa! —murmuró—. ¡Oh, si yo tuviera un fusil, mi Pedro estaba vengado!

El Empecinado se dirigía hacia esta calle. Y entonces, una súbita idea iluminó a Gutiérrez. Rompió a patadas algunas tejas y, cogiendo un gran pedazo de una de ellas, se asomó al borde del tejado. En este momento trasponía el guerrillero la esquina, andando lentamente, teniendo a raya a la muchedumbre, enfurecida, pero cobarde, que marchaba a sus talones, como una turba persigue al perro rabioso sin atreverse a acercarse a él. El viejo se asió entonces con el brazo izquierdo a una chimenea, e inclinándose cuanto pudo hacia afuera, lanzó el proyectil sobre el odiado enemigo.

La teja hirió a Juan Martín en la sien y cayó al suelo, aturdido y ensangrentado.

—¡Muere! —rugió Gutiérrez; pero el grito de rabia fue al punto seguido de un grito de agonía. La chimenea en que se había agarrado era poco firme para soportar el peso de un hombre y cayó con estrépito a la calle, arrastrando al anciano. La altura era pequeña, pero el suelo era de guijarros, duros e irregulares, y, además, la caída fue de cabeza, de suerte que cuando acudieron a levantarle estaba muerto.

Cuando el populacho vió tendido al Empecinado, cayó sobre él con tanta ferocidad como cobardía había mostrado antes, golpeando e hiriendo su cuerpo de todas las maneras imaginables. No satisfechos, ataron una cuerda a sus pies y le arrastraron hasta una cueva, cuya entrada cerraron con piedras, después de lapidarle desde la calle. Por fin, cansados de su propia brutalidad y dándole por muerto, le dejaron allí hasta que, ya de noche, vino el corregidor y las autoridades del pueblo a certificar su defunción y a enterrarle. Pero al sacarle a la calle observaron que aún respiraba, y llamaron a toda prisa a un cirujano y al cura para que le administrase los últimos sacramentos.

Después, en una parihuela improvisada con una escalera, le trasladaron al Pósito, edificio muy recio, donde les pareció que quedaría a salvo de las turbas el cuerpo ensangrentado y cubierto de heridas y de golpes del guerrillero.

Temía el corregidor que la noticia del tumulto y de la muerte de Juan Martín llegase a Peñafiel y que la escolta de aquél, que allí había quedado, como se recordará, unida a los muchos partidarios que en la ciudad tenía, cayesen sobre Castrillo para vengar a su jefe. Así, pues, persuadió al párroco de ir a Peñafiel y decir que los franceses habían entrado en Castrillo, aprisionado al Empecinado y conducídole a Aranda. Se hizo así. Y la pequeña escolta, ante la supuesta vecindad del enemigo, salió rápidamente en busca de Fuentes, en unión de cincuenta hombres, partidarios del guerrillero, decididos todos a vengarle.

Entretanto, el corregidor recogió las joyas de Mme. Barbot en la bodega de Juan Martín e instaló a la dama en una de las principales casas de la villa, rodeándola de todo género de atenciones y enviando un informe detallado de lo ocurrido al general Cuesta, Éste organizó inmediatamente una fuerte escolta para conducir a la mujer del joyero y a sus tesoros a Ciudad Rodrigo, y ordenó que así que se repusiese el Empecinado, que parecía mejorar, fuera también conducido, con todo género de precauciones, a la ciudad.

En tanto el Empecinado triunfaba, gracias a su vigorosa constitución, de las heridas recibidas, y con tanta prisa, que el corregidor creyó oportuno encadenarle. No era vigilado con centinelas, porque su fuga era imposible y en el pueblo no había tropas leales que le pudieran auxiliar. Pero gracias a ello, sus amigos podían venir por la noche a hablar con él, a través de las fuertes rejas de la Casa de Pósitos; y por este medio le fue posible comunicar con su hermano Manuel, que temeroso de los sucesos ocurridos había huido a la Sierra de Balbuena, a tres leguas de Castrillo. Manuel pudo, al fin, entrar una noche, disfrazado, en el pueblo y hablar con el guerrillero, informándole de que, gracias al superior del convento de Monjes Bernardos de Balbuena[9], sabía que sus enemigos tramaban entregarle a los franceses para que fuese fusilado. Ya lo sospechaba él, y pidió a su hermano ir en busca de Fuentes para que viniese con la partida, estacionándose cerca de Castrillo y esperando sus órdenes.

Ocho días después las heridas estaban completamente curadas, por lo que Juan Martín estaba seriamente preocupado de que le enviasen a Ciudad Rodrigo antes de la llegada de Fuentes en su auxilio. Pero a la octava noche vino Manuel y le informó que la partida acampaba cerca y que sólo esperaba sus órdenes para caer sobre Castrillo, rescatarle y vengarle. Gran contento recibió el guerrillero con esta noticia; pero desaprobó este plan y ordenó a su hermano que volviese a las dos de la madrugada siguiente con un caballo, pues él se pondría por sí solo a salvo. Manuel prometió hacerlo así y se fué, dudando, empero, que Juan Martín lograse salir, lleno de grillos, de un edificio guardado por ventanas sólidamente enrejadas y por una puerta fortísima. Pero, en efecto, a la noche siguiente, cuando el cautivo, a la hora fijada, oyó que se acercaban los pasos del caballo, se dirigió a la puerta con una barra de hierro que se había procurado y, sirviéndose de ella como de palanca, con su prodigiosa fuerza la hizo saltar de sus goznes como si hubiera sido de cartón. De sus pies pendían las largas cadenas; con ellas montó a caballo, y excitado por la libertad recién recobrada, partió al galope, arrastrando ruidosamente aquéllas por las calles de Castrillo, entre el estupor de los habitantes, que imaginaron que una avalancha infernal turbaba la paz del pueblo.

En Olmos, pueblecillo situado a un Cuarto de legua de Castrillo, hicieron alto los fugitivos y llamaron a un herrero, que hizo saltar los grillos de los pies del Empecinado. Descansaron un rato en la casa, bien provista, de un amigo, volvieron a cabalgar, y poco después, al romper el día, llegaban al campamento de Fuentes.

Grandes aclamaciones acogieron al guerrillero, que tomó inmediatamente el mando de la partida, compuesta a la sazón por doscientos veinte hombros, bien montados y admirablemente armados.

VI

Inútil sería describir la alarma de los habitantes de Castrillo cuando, a la mañana siguiente, supieron que la prisión había sido violada y que había escapado el cautivo. Y esta alarma se convirtió en terror cuando, pocas horas después, llegó la nueva de que el Empecinado, a la cabeza de un fuerte destacamento de caballería, marchaba hacia la villa. Algunos vecinos se escondían en bodegas y sótanos; otros huían a los campos próximos, y la mayoría, considerando imposible escapar a la furia terrible del cabecilla resolvieron quedar en sus casas, cerrando puertas y ventanas y pidiendo a la Virgen que les sacase con bien del inminente peligro. Nunca se rezaron en Castrillo tantos rosarios, ni se dieron tantos golpes de pecho, ni se hicieron tantas genuflexiones, ni se musitaron tantos pater noster y avemarias como aquella mañana.

Era el mediodía cuando Juan Martín hacía su entrada en el pueblo, al frente de sus hombres, al son de los clarines y de los tiros que los guerrilleros disparaban al aire para expresar su alegría. Formó la partida en la plaza, y el jefe ordenó que el corregidor y las otras autoridades se presentasen; y así lo hicieron al punto, pálidos y temblorosos, seguros de que no les quedaban más de cinco minutos de vida.

—¡No tengáis miedo! —les dijo el Empecinado—. Es cierto que me habéis tratado de un modo infame, más infame aún teniendo en cuenta que soy un paisano, uno de los vuestros. Pero habéis sido engañados, y esto os hace dignos del perdón. Olvido, pues, cuanto conmigo habéis hecho, porque tengo presente, por encima de todo, la miseria en que se encuentra mi villa natal y la desgraciada situación de casi todos sus habitantes.

Así hablando, dio al alcalde y al párroco cien onzas de oro para socorro de los pobres y ayuda del hospital, y prometió costear una novillada para divertimiento de la gente[10]. Y sin querer escuchar las gracias y las excusas de sus paisanos, partió para Sacramenia, donde acuarteló a los suyos; y desde allí, en la compañía de Mariano Fuentes, fue a visitar a los frailes del vecino monasterio[11]. Los monjes le recibieron con los brazos abiertos, con el entusiasmo que les inspiraba el que creían el más fuerte sostén de la Independencia en Castilla la Vieja, Le invitaron a comer y, en el refectorio, el Empecinado les explicó la imposibilidad en que se encontraba de hacer la guerra en su país natal, pues la mayoría de las gentes, que antes le ayudaban con sus confidencias, se habían afrancesado y le eran hostiles. Y les relató minuciosamente para probarlo cuanto acababa de sucederle en Castrillo. Oyéndole, el prior, que era un hombre de gran talento y muy patriota, aconsejó a Juan Martín abandonar la provincia y pasar con su partida a Castilla la Nueva, donde no encontraría la hostilidad de los que, habiéndole conocido pobre e insignificante, envidiaban su encumbramiento actual y llenaban su camino de obstáculos. Le ofreció cartas del general de los Bernardos para los superiores de los varios conventos de esta Orden en su nuevo campo de operaciones, para que le ayudasen con su asistencia y su dinero; y deseándole toda la suerte que merecía terminó el buen padre:

—Nadie es profeta en su patria. Mahorna en Medina, su pueblo, sufrió el mismo martirio que tú, Juan Martín, en el tuyo. Deja, pues, tu comarca y vete a otras donde ya te ha precedido la fama y donde podrás seguir defendiendo la causa de España y de la religión.

Era esto tan justo, que el Empecinado resolvió cumplirlo, y a la mañana siguiente salía con su escuadrón en dirección a Castilla la Nueva[12].