NOTA DEL EDITOR A LA TERCERA ENTREGA

Esta entrega, sin duda la más interesante de las tres publicadas hasta ahora, revela muchos sucesos y experiencias extraordinarias de la vida del inventor más grande del mundo; experiencias así no le ocurren al común de los mortales. Y Tesla, el polifacético, además de inventar, conoce el raro arte de pintar cuadros con palabras. Así lo hace aquí de un modo magistral. Nos cuenta cómo llegó finalmente a concebir el motor de inducción —quizá su mayor descubrimiento— cuya invención cambió la cara del planeta, cuya invención hizo posible el vehículo urbano, el metro, el tren eléctrico, la transmisión de energía por el aprovechamiento de las cataratas y otras muchas cosas. Pero dejemos que sea el propio Tesla quien les cuente cómo llegó a todo esto. Es como la lectura de un clásico.

EL DESCUBRIMIENTO DEL CAMPO MAGNÉTICO ROTATORIO

Cuando tenía diez años entré en el Real Gymnasium, que era una institución nueva y bastante bien equipada. En el departamento de Física había varios modelos de aparatos científicos clásicos, eléctricos y mecánicos. Las demostraciones y experimentos llevados a cabo de vez en cuando por los instructores me fascinaban y fueron, sin duda, un potente incentivo para la invención. También me apasionaban los estudios matemáticos y a menudo me ganaba las alabanzas del profesor en cálculo rápido. Esto se debía a la facilidad que había adquirido para visualizar figuras y efectuar operaciones, no a la manera intuitiva habitual, sino como en la vida real. Llegado un cierto nivel de complejidad, me era exactamente igual escribir símbolos en la pizarra o conjurarlos ante la vista en mi mente. Pero dibujar a mano alzada, algo a lo que se dedicaban muchas horas del curso, era un fastidio que no podía soportar. Lo cual era destacable, pues la mayoría de mis familiares eran excelentes en ello. Quizá mi aversión se debía, simplemente, a la predilección que sentía por el pensamiento ininterrumpido. Si no hubiera sido por unos chicos extremadamente estúpidos, que no eran capaces de hacer nada de nada, mi nota habría sido la peor. Era un impedimento serio, pues de acuerdo con el régimen educativo de entonces, esta deficiencia amenazaba con estropear toda mi carrera y mi padre tenía no pocos problemas en conseguir que me pasaran de curso.

Durante el segundo año en la institución me obsesioné con la idea de producir movimiento continuo a través de la presión constante del aire. El incidente de la bomba que he narrado había inflamado mi joven imaginación y me había impactado con las inagotables posibilidades de una bomba neumática. Mi deseo de domeñar esta energía inextinguible creció de forma frenética, pero durante un largo tiempo fui a tientas por la oscuridad. Finalmente, sin embargo, mis intentos cristalizaron en un invento que iba a permitirme conseguir lo que ningún otro mortal había siquiera intentado. Imaginemos un cilindro que gira libremente sobre dos cojinetes y que, en parte, está rodeado por un pesebre rectangular que encaja perfectamente en él. El lado abierto del pesebre está cerrado por una partición para que el segmento cilíndrico dentro del recinto divida a este en dos compartimentos enteramente separados uno del otro por juntas herméticas deslizantes. Cuando uno de estos compartimentos está sellado y definitivamente purgado, el otro permanece abierto, de lo que resulta una rotación perpetua del cilindro, al menos eso pensaba yo. Construí un modelo de madera y fue encajado con cuidado infinito y cuando apliqué la bomba en un lado y observé que realmente existía una tendencia a girar, deliré de entusiasmo. Lo que yo quería conseguir era el vuelo mecánico, incluso aunque aún tuviera el desalentador recuerdo de una mala caída que había tenido cuando salté con un paraguas desde lo alto de un edificio. Cada día me transportaba a través del aire a regiones distantes, pero no acertaba a comprender cómo me las apañaba para hacerlo. Ahora tenía algo concreto: una máquina voladora que constaba simplemente de un eje rotatorio, alas batientes y ¡una bomba de energía ilimitada! Desde entonces, hice mis excursiones aéreas diarias en un vehículo de lujo y confort como el que podría haber utilizado el rey Salomón. Pasaron años antes de que comprendiera que la presión atmosférica actuaba en los ángulos rectos de la superficie del cilindro y que el ligero movimiento rotatorio que yo observaba se debía a un agujero. A este descubrimiento llegué de manera paulatina y me provocó un doloroso impacto.

Apenas había completado mi curso en el Real Gymnasium cuando una enfermedad peligrosa —o más bien una ristra de ellas— me postró y mi estado se volvió tan desesperado que los médicos me dieron por perdido. Durante este periodo me permitían leer constantemente y conseguía libros de la biblioteca pública que estaban descuidados y que se me confiaban para la clasificación de las obras y la preparación de los catálogos. Un día, me pasaron unos volúmenes de nueva literatura, distinta a cualquier cosa que hubiera leído antes, que resultaron tan cautivadores como para hacerme olvidar completamente mi estado de desahuciado. Eran las primeras obras de Mark Twain, y puede que a ellas se debiera la milagrosa recuperación que siguió. Veinticinco años después, cuando conocí al señor Clemens y trabamos amistad, le conté mi experiencia y me quedé pasmado al ver a aquel gran hombre pasar de reírse a carcajadas a prorrumpir en sollozos.

Mis estudios continuaron en el Real Gymnasium superior de Carlstadt, Croacia, donde residía una de mis tías. Era una dama distinguida, la mujer de un coronel que era un viejo veterano de guerra que había participado en muchas batallas. Nunca podré olvidar los tres años que pasé en su casa. Ningún fuerte en tiempos de guerra estaba bajo una disciplina más estricta. Me alimentaban como si fuera un canario. Todas las comidas eran de la más alta calidad y estaban deliciosamente preparadas, pero, en cantidad, eran escasas en un mil por ciento. Las lonchas de jamón que mi tía cortaba eran como papel de seda. Cuando el coronel ponía algo sustancioso en mi plato, ella lo retiraba y le decía, excitadamente: “Ten cuidado, Niko es muy delicado”. Yo tenía un apetito voraz y sufría como Tántalo. Pero vivía en una atmósfera de refinamiento y sentido artístico bastante inusual para aquellos tiempos y circunstancias. La tierra era de poca altura y estaba fangosa, y la fiebre de la malaria nunca me abandonó del todo mientras viví allí, a pesar de las grandes cantidades de quinina que consumía. A veces, el río crecía y traía un ejército de ratas a las viviendas que lo devoraban todo, incluso los fardos de pimentón picante. Estas plagas eran para mí una diversión bienvenida.

Mermaba sus filas por todos los medios, lo que me valió la envidiable distinción de cazarratas de la comunidad. Por fin, no obstante, el curso llegó a su término, los sufrimientos acabaron y obtuve el título que me llevó a una encrucijada.

Nikola Tesla con sesenta años. Una imagen muy reciente del gran inventor. Un retrato excelente.

Durante todos aquellos años mis padres nunca habían flaqueado en su decisión de hacerme formar parte del clero, y solo pensar en ello me llenaba de pánico. Yo me había interesado muchísimo por la electricidad bajo la estimulante influencia de mi profesor de Física, que era un hombre ingenioso que a menudo demostraba los principios con aparatos de su propia invención. De entre ellos, recuerdo un dispositivo en forma de bujía de rotación libre bañada en estaño, que estaba hecha para girar a gran velocidad cuando se la conectaba a una máquina estática. Me es imposible dar una idea adecuada de la intensidad de los sentimientos que yo experimentaba cuando era testigo de sus exhibiciones sobre estos fenómenos misteriosos. Cada impresión producía mil ecos en mi mente. Quería saber más sobre esta fuerza maravillosa; anhelaba experimentar e investigar, y me resigné a lo inevitable con el corazón dolido.

Justo cuando me estaba preparando para el largo viaje a casa recibí noticia de que mi padre deseaba que me marchara a una expedición de caza. Era una solicitud extraña, pues él siempre se había opuesto severamente a este tipo de deporte. Pero unos días después, supe que el cólera estaba arrasando en aquel distrito y, aprovechando la oportunidad, regresé a Gospic sin hacer caso de los deseos de mis padres. Es increíble lo absolutamente ignorante que era la gente por lo que se refiere a las causas de este azote que visitaba el país a intervalos de quince o veinte años. Pensaban que los agentes mortales eran transmitidos por el aire y llenaban este con humo y perfumes acres. Entretanto, bebían agua infectada y morían a puñados. Yo contraje la asquerosa enfermedad el mismo día de mi llegada y aunque sobreviví a la crisis, fui confinado a la cama durante nueve meses sin apenas capacidad para moverme. Mi energía estaba totalmente agotada y por segunda vez me encontraba a las puertas de la muerte. En uno de esos periodos de zozobra que, se suponía, debía ser el último, mi padre vino con premura a mi cuarto. Todavía veo su cara pálida cuando intentaba animarme en un tono que desdecía su seguridad. “Quizá, dije, me pondré bien si me dejas estudiar ingeniería”. “Irás a la mejor institución técnica del mundo”, replicó solemnemente, y supe que lo decía de verdad. Se me quitó un gran peso de encima, pero el alivio habría llegado demasiado tarde si no hubiera sido por una cura maravillosa proporcionada por la decocción amarga de cierto tipo de habas. Volví a la vida como un nuevo Lázaro para el absoluto asombro de todo el mundo. Mi padre insistió en que pasase un año haciendo ejercicios físicos saludables al aire libre, en lo que consentí a regañadientes. Durante la mayor parte de ese periodo, deambulé por las montañas, cargado con un traje de cazador y un puñado de libros, y este contacto con la naturaleza me hizo más fuerte tanto de cuerpo como de espíritu. Pensé y planeé y concebí muchas ideas, la mayoría, por lo general, engañosas. La visión era bastante clara pero el conocimiento de los principios era muy limitado. En uno de mis inventos, proponía transportar cartas y paquetes a través de los mares mediante un tubo submarino, dentro de contenedores esféricos de suficiente resistencia como para soportar la presión hidráulica. La planta de bombeo, que debía forzar el agua a través del tubo, se planeó y diseñó con precisión, y otros particulares habían sido resueltos cuidadosamente. Solo un detalle insignificante, sin consecuencias, se desestimó a la ligera. Le supuse una velocidad arbitraria al agua y, lo que es más, me producía gran placer imaginar que era elevada, por lo que llegaba a resultados fenomenales soportados por cálculos sin tacha. En cambio, las reflexiones que siguieron sobre la resistencia de las tuberías al flujo de un fluido me determinaron a hacer que este invento fuera propiedad pública.

Otro de mis proyectos fue construir un anillo alrededor del ecuador que, por supuesto, flotaría libremente y cuyo movimiento giratorio podía ser detenido por fuerzas de reacción, lo que permitiría viajar a una velocidad de más o menos mil seiscientos kilómetros por hora, lo cual es imposible por tren. El lector sonreirá. El plan era de difícil ejecución, lo admito, pero no era tan malo como ese otro de un conocido profesor de Nueva York que quería bombear aire de las zonas cálidas a las templadas, en el total olvido de que el Señor ha proporcionado una máquina gigante para ese propósito.

Otro plan, aún más importante y atractivo, era obtener potencia de la energía rotatoria de los cuerpos terrestres. Yo había descubierto que los objetos sobre la superficie terrestre, debido a la rotación diurna del globo, eran llevados alternativamente por esta en la dirección del movimiento de traslación y en la contraria. De esto se derivaba un gran cambio en la velocidad que podría utilizarse de la manera más simple que se pueda imaginar para dotar de esfuerzo motriz a cualquier región habitable del planeta. No puedo encontrar palabras para describir mi decepción cuando más tarde me di cuenta de que estaba en el apuro de Arquímedes, que había buscado en vano un punto fijo en el universo.

Al final de mis vacaciones, fui enviado a la Escuela Politécnica de Gratz, en Estiria, que mi padre había elegido por ser una de las instituciones más antiguas y mejor reputadas. Ese era el momento que había esperado con ansia y comencé mis estudios bajo buenos auspicios y firmemente decidido a tener éxito. Mi formación previa estaba por encima de la media, debido a las enseñanzas de mi padre y a las oportunidades que había tenido a mi alcance. Había adquirido el conocimiento de cierto número de lenguas y había navegado por los libros de diversas librerías, de los que había tomado información más o menos útil. Así las cosas, podía elegir por primera vez las asignaturas que me gustaban y el dibujo a mano alzada ya no me iba a importunar más. Había resuelto darles una sorpresa a mis padres y durante todo el primer año comenzaba mi trabajo regularmente a las tres en punto de la madrugada y continuaba hasta las once de la noche, sin exceptuar domingos ni festivos. Dado que la mayoría de mis compañeros se tomaba los estudios con calma, yo batí todos los records de forma natural. En el curso de aquel año pasé nueve exámenes y los profesores juzgaron que me merecía algo más que las calificaciones más altas. Armado con sus halagadores certificados, fui a casa para un corto descanso, con la expectativa de triunfar y me sentí mortificado cuando mi padre les quitó importancia a aquellos honores ganados a pulso. Aquello casi mata mi ambición, pero más adelante, después de su muerte, me apenó encontrar un paquete de cartas que los profesores le habían escrito para indicarle que si no me sacaba de la institución me iba a matar de sobreesfuerzo. Después de eso, me dediqué principalmente a los estudios de física, mecánica y matemáticas y pasaba mi tiempo libre en las bibliotecas. Tenía una verdadera obsesión por terminar cualquier cosa que hubiera comenzado, lo que a menudo me ponía en dificultades. En una ocasión, había empezado a leer las obras de Voltaire, cuando averigüé, para mi desmayo, que eran casi cien volúmenes de letra diminuta, que aquel monstruo había escrito mientras bebía setenta y dos tazas de café negro al día. Había que hacerlo, pero cuando aparté de mí el último libro, me alegré mucho y dije: “¡Nunca más!”.

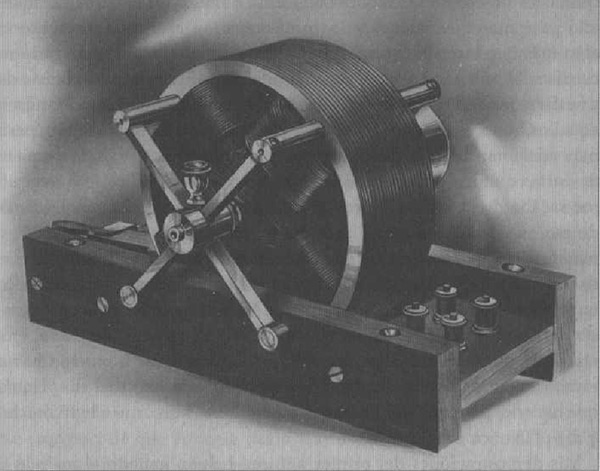

El primer motor de inducción de Tesla. Este modelo histórico es uno de los dos que se presentaron ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos.

¿QUÉ ES EL MOTOR DE INDUCCIÓN?

El motor de inducción opera con corriente alterna. No tiene conmutador como un motor de corriente continua, ni colectores, como el motor de corriente alterna. Al contrario de los dos tipos citados, el “campo” de corriente no es constante, sino que la propia corriente rota constantemente y con ella hace girar —por inducción— a la única parte móvil del motor —el rotor— o armadura. Como no tiene armadura ni colector, el motor de inducción nunca estalla. En consecuencia, no tiene ningún problema de “rozamiento”. No necesita atención debido a su robustez. Solo los cojinetes se desgastan. Su eficiencia también es muy alta. De acuerdo con todo esto, el motor de inducción se utiliza en una proporción preponderante en los vehículos urbanos, trenes eléctricos, fábricas, etc.

Mis demostraciones del primer año me habían ganado el aprecio y la amistad de varios profesores. Entre ellos, estaba el profesor Rogner, que enseñaba aritmética y geometría; el profesor Poeschl, que ocupaba la silla de física teórica y experimental, y el doctor Alié, que enseñaba cálculo integral y estaba especializado en ecuaciones diferenciales. Este científico es el conferenciante más brillante a quien yo haya escuchado jamás. Se tomó un interés especial en mi progreso y, con frecuencia, se quedaba una o dos horas en la sala de clases dándome problemas para resolver, lo que me llenaba de alegría. Le expliqué la máquina de volar que había concebido, no un invento imaginario, sino basado en los principios científicos del sonido, que se había vuelto factible gracias a mi turbina y que pronto iba a ser dado al mundo. Tanto el profesor Rogner como el profesor Poeschl eran hombres curiosos. El primero tenía unos modos peculiares de expresarse y siempre que lo hacía se producía un chirrido, al que seguía una pausa larga y embarazosa. El profesor Poeschl era un alemán metódico y de grandes principios. Tenía unos pies y unas manos enormes como las zarpas de un oso, pero realizaba todos sus experimentos de manera talentosa con una precisión de reloj y sin un fallo.

Durante el segundo año de mis estudios recibimos una dinamo de Gramme de París, que tenía la forma de herradura de un campo magnético laminado y un armazón de alambre enrollado con un conmutador. Estaba conectada y se podían ver diversos efectos de las corrientes. Mientras el profesor Poeschl estaba haciendo pruebas, en las que utilizaba la máquina como un motor, hubo problemas con los colectores y estallaron de mala manera; observé que se podría hacer funcionar el motor sin esos dispositivos. Pero él declaró que eso no se podía hacer y me hizo el honor de dar una conferencia sobre el tema, al final de la cual señaló: “El señor Tesla podría alcanzar grandes cosas pero, ciertamente, nunca conseguirá esto. Sería equivalente a convertir una fuerza de tracción constante, como la de la gravedad en un movimiento rotatorio. Es un proyecto de movimiento perpetuo, una idea imposible”. Pero el instinto es algo que trasciende al conocimiento. Tenemos, sin duda, algunas fibras de lo más sutiles, que nos permiten percibir verdades donde la deducción lógica o cualquier otro esfuerzo obstinado del cerebro son vanos. Durante un tiempo, titubeé, impresionado por la autoridad del profesor, pero pronto me convencí de que yo tenía razón y asumí la tarea con todo el ardor y la confianza infinita de la juventud.

Primero, comencé por representar en mi mente una máquina de corriente continua, hacerla funcionar y seguir el flujo cambiante de las corrientes en el armazón. Después, me imaginé un alternador e investigué los procesos que tenían lugar de manera similar. A continuación, visualicé sistemas que comprendían motores y generadores y los manejé de diversas maneras. Las imágenes que veía eran perfectamente reales y tangibles. El resto del trimestre en Gratz pasó entre esfuerzos de este tipo, intensos pero sin fruto, y estuve a punto de llegar a la conclusión de que el problema era irresoluble. En 1880, fui a Praga, en Bohemia, para satisfacer el deseo de mi padre de que completase mi educación en la universidad. Fue en aquella ciudad donde hice avances decisivos, que consistieron en separar el conmutador de la máquina y en estudiar los fenómenos desde este nuevo punto de vista, pero aún sin resultado. El año siguiente hubo un cambio repentino en mi manera de ver la vida. Me di cuenta de que mis padres habían estado haciendo sacrificios demasiado grandes por mi causa y decidí aliviarlos de esa carga. La marea del teléfono americano acababa de alcanzar el continente europeo y el sistema iba a ser instalado en Budapest, Hungría. Parecía una oportunidad ideal, sobre todo porque un amigo de nuestra familia lideraba la empresa. Fue aquí donde sufrí el colapso total de nervios al que me he referido. Lo que experimenté durante aquella enfermedad sobrepasa todo lo que se pueda creer. Mi vista y mi oído eran siempre extraordinarios. Podía discernir objetos claramente en la distancia donde otros no veían ni traza de ellos. Durante mi infancia, había salvado varias veces las casas de nuestros vecinos del fuego porque había oído los tenues chisporroteos, que no molestaban su sueño, y había llamado pidiendo ayuda.

En 1899, cuando ya tenía más de cuarenta años y llevaba a cabo mis experimentos en Colorado, pude oír nítidamente unos truenos a una distancia de ochocientos cincuenta kilómetros. El límite de audición de mis jóvenes asistentes apenas llegaba a los doscientos cincuenta kilómetros. Así que mi oído era casi catorce veces más sensible. Bien, pues en esta época de la que acabo de hablar, estaba sordo como una tapia en comparación con la agudeza de oído que tenía mientras estaba bajo la tensión nerviosa. En Budapest podía oír el tictac de un reloj con una separación de tres habitaciones entre el reloj y yo. Una mosca que aterrizaba sobre una mesa en la habitación podía causarme una ligera sordera. Un carruaje que pasaba a una distancia de unos pocos kilómetros me sacudía todo el cuerpo. El silbato de una locomotora a treinta o cuarenta kilómetros hacía que el banco o la silla en que estuviera sentado vibrase tan fuerte que el dolor se me hacía insoportable. El suelo bajo mis pies temblaba continuamente. Tenía que forrar la cama con almohadones de goma para poder descansar. Los rugientes sonidos de aquí y de allá a menudo se me antojaban palabras habladas, que me habrían atemorizado si no hubiera sido capaz de desmembrarlas en sus componentes. Los rayos del sol, interceptados periódicamente, me causaban golpes de tal fuerza en el cerebro que me aturdían. Tenía que convocar toda mi fuerza de voluntad para pasar bajo un puente o bajo otra estructura, pues experimentaba una presión apabullante en el cráneo. En la oscuridad, tenía la agudeza de un murciélago y podía detectar la presencia de un objeto a una distancia de tres metros gracias a una curiosa sensación de escalofrío en la frente. Mi pulso variaba de unos pocos a doscientos sesenta latidos y todos los tejidos de mi cuerpo se agitaban con movimientos nerviosos y temblores que eran, quizá, lo más difícil de soportar. Un médico de renombre, que me había dado dosis diarias de bromuro de potasio, declaró que mi enfermedad era única e incurable. Lamentaré eternamente no haber estado bajo la observación de expertos en fisiología y psicología en aquel momento. Yo me aferraba desesperadamente a la vida pero no confiaba en recobrarme. ¿Puede alguien creer que un despojo físico de tal envergadura se podría transformar en un hombre de sorprendentes fuerza y tenacidad, capaz de trabajar durante treinta y ocho años casi sin un día de interrupción y encontrarse todavía fuerte y fresco de cuerpo y mente? Ese es mi caso. Un deseo poderoso de vivir y de continuar el trabajo así como el apoyo de un atleta y amigo devoto realizaron el milagro. Mi salud volvió y con ella el vigor de mi mente. Al enfrentarme de nuevo al problema, casi lamenté que la lucha llegase tan pronto al final. Tenía tanta energía de más… Cuando asumí la tarea no fue con una determinación semejante a la que los hombres tienen a menudo. Para mí, fue un voto sagrado, una cuestión de vida o muerte. Sabía que perecería si fallaba. Entonces, sentí que había ganado la batalla. De nuevo, la solución estaba en un recóndito lugar del cerebro, pero no conseguía darle expresión exterior. Una tarde, que siempre estará presente en mi memoria, estaba disfrutando de un paseo con mi amigo en el parque de la ciudad y recitando poesía. A aquella edad, me sabía libros enteros de memoria, palabra por palabra. Uno de ellos era el Fausto de Goethe. El sol se estaba poniendo y eso me recordó un pasaje glorioso:

Sie rück und weicht, der Tag is überlebt, Dort eilt sie hin unfordert neues Leben. Oh, dass kein Fliigel mich vom Boden hebt Ihr nach und immer nach zu streben!

Ein schoner Traum indessen sie entweicht, Ach, zu des Gesites Flügeln wird so leicht Kein kórperlicher Fliigel sich gesellen!

Mientras pronunciaba estas palabras inspiradoras, me vino la idea como un relámpago de luz y en un instante se me reveló la verdad. Dibujé con un palo en la arena los diagramas que seis años después se mostraron en mi discurso ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos y mi compañero los comprendió perfectamente. Las imágenes que vi eran maravillosamente nítidas y claras y tenían la solidez del metal y de la piedra, tan es así que le dije: “Mira mi motor, mira cómo lo invierto”. No puedo ni empezar a describir mis emociones. Pigmalión mientras contemplaba cómo su estatua cobraba vida no podría haber estado más profundamente emocionado que yo. Habría dado los mil secretos de la naturaleza con los que me podría haber topado por casualidad a cambio de aquel que yo mismo le había arrancado contra todo pronóstico y con peligro para mi existencia.

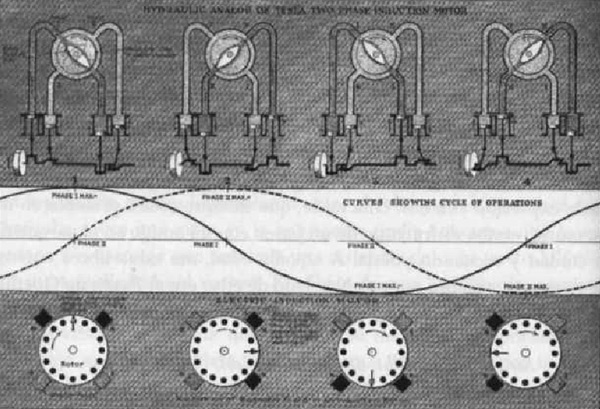

Analogía hidráulica del motor de inducción bifásico de Tesla. El propósito de esta analogía es representar, tan fielmente como sea posible, el fenómeno del campo magnético rotatorio de Tesla así como hacerlo comprensible para el lector medio. Los dos flujos alternantes se representan mediante corrientes de agua que guardan la misma relación en cuanto a fase, amplitud y dirección. La polaridad magnética del rotor se imita con el empleo de un cuerpo que tenga una forma que lo haga comportarse, con respecto a las corrientes, exactamente como el rotor con respecto a los polos. Más aún, a las partes correspondientes rotatoria y estacionaria se les ha dado una apariencia similar y están dispuestas de igual manera. Para hacer la analogía completa, puede asumirse que el líquido es comprimible de tal modo que habrá un desplazamiento de fase entre la presión y el flujo como el que existe entre la fuerza electromotriz y la corriente.