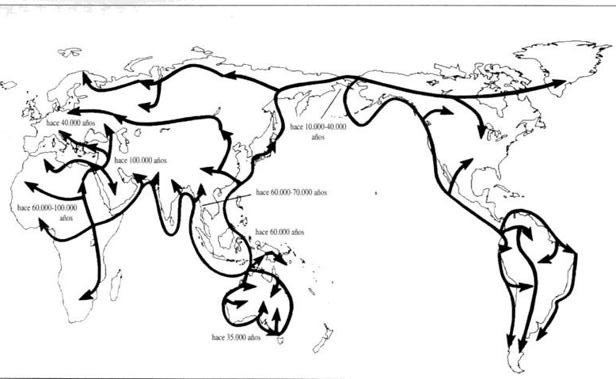

4. Expansión del hombre moderno en el Paleolítico. Ruta hipotética.

Revoluciones tecnológicas y geografía de los genes

Sabemos que el hombre moderno, en un período que empezó entre 60 000 y 70 000 años atrás, alcanzó un nivel de capacidad técnica que le permitió extenderse rápidamente por toda la superficie del globo y adaptarse a la vida en medios muy variados. Para poder acometer esta empresa tuvo que pasar de una técnica más antigua de fabricación de los utensilios de piedra, llamada musteriense, a otra nueva, característica del hombre moderno, llamada auriñaciense. Pero una expansión requiere un fuerte crecimiento demográfico. Sin una activa reproducción, la difusión geográfica supondría una reducción de la densidad de la población, una dilución en el espacio. Desde luego, no hubo tal dilución, sino todo lo contrario. La expansión por el mundo hoy habitado estuvo acompañada de un crecimiento demográfico continuo. A la mayor velocidad de crecimiento conocida en el hombre, la población se multiplica por dos cada veinte años. El crecimiento a esta velocidad puede durar muy poco, ya que en un siglo las dimensiones demográficas aumentarían 32 veces, en dos siglos 1000 veces, y en cuatro siglos un millón de veces. Sería una verdadera explosión. Hoy día más de la mitad de los seres humanos se multiplica a un ritmo muy cercano al máximo posible. Hay que estar completamente ciego para los números (algo por desgracia muy frecuente) para no darse cuenta de que el problema se tiene que resolver cuanto antes.

La vida humana, hasta hace 10 000 años, estuvo regulada por las costumbres de los cazadores-recolectores, que no producían su comida como lo hacemos hoy (a excepción de la pesca, que sigue explotando casi exclusivamente la producción natural), sino que tenían que contentarse con lo que se encuentra en la naturaleza. Sus costumbres reproductoras, muy oportunamente, les hacían tener pocos hijos, por lo que su crecimiento demográfico era lento. No tenemos una idea precisa del número de individuos que poblaban la Tierra hace 100 000 años, cuando una parte de África estaba habitada por seres humanos bastante parecidos a nosotros, a los que se ha llamado hombres anatómicamente modernos. Según ciertos indicios, basados en la variación genética que se aprecia actualmente, se ha podido calcular con distintos métodos que el nivel demográfico de la población humana se situaba entre 10 000 y 100 000 individuos. Este es también el tamaño que mantiene a una especie como la nuestra fuera del peligro de extinción.

Es posible que nuestra especie alcanzara ya una densidad próxima a la saturación, para las condiciones de vida de un Paleolítico bastante antiguo, hace unos 100 000 años, o quizá un poco más tarde, en una época más cercana a la del comienzo de la gran expansión, es decir, hace 60 000-70 000 años. Cuando nos acercamos a la densidad de saturación, con la que la población modera su crecimiento, empieza a aparecer en todas las poblaciones humanas (y no humanas) una fuerte propensión a emigrar a espacios libres, si los hay. Bajo la presión de la población, en los siglos posteriores al descubrimiento de América y Australia un número primero reducido y luego grande de europeos emigraron a estos continentes. En el caso de nuestros africanos del Paleolítico había mucho espacio casi vacío, y además bastante cercano. El crecimiento demográfico, que empezó en el lugar de origen, se propagó rápidamente. Al final de la expansión debía de haber por lo menos cinco veces la población inicial, si consideramos cada continente como equivalente a los otros cuatro. Pero en ese período hubo muchas innovaciones tecnológicas que probablemente posibilitaron unos valores más altos de densidad de población.

Para que se desencadenara una expansión, lo más probable es que no bastara con haber alcanzado el límite de la densidad demográfica correspondiente a las condiciones de vida de la época. La presión demográfica no siempre es suficiente por sí sola, pero probablemente impulsa un desarrollo cultural que posibilita o incluso facilita la migración. Ya he mencionado que la navegación, por primitiva que fuera, debió de contribuir a alguno de los desplazamientos iniciales fuera de África. La navegación fue necesaria para llegar a Australia, hace 60 000 años, y si fue inventada antes pudo simplificar el paso de África al sur de Asia, y sobre todo la expansión a lo largo de sus costas. Para que esto sea verdad, basta con que las primeras invenciones que permitieron la navegación primitiva se realizaran en África, quizá en el este del continente, o en el noreste. La migración pudo partir del mar Rojo para propagarse siguiendo la costa del sur de Asia, y desde el suroeste de Asia hacia el sur (Oceanía) y el norte (la costa oriental del Pacífico), hasta Beringia (figura 4).

Mi hipótesis preferida es que además del transporte, el progreso del lenguaje facilitó mucho la gran expansión del Paleolítico. Es posible que los antepasados más lejanos del hombre ya tuvieran una forma primitiva de lenguaje, pero que su desarrollo fuera más tardío y probablemente sólo alcanzara con el hombre moderno, antes del comienzo de su explosión demográfica de los últimos 100 000 años, un grado de perfección parecido al de todas las lenguas habladas actualmente. Con este formidable instrumento de comunicación, el hombre moderno pudo explorar fácilmente las cercanías y los lugares más alejados, llevar a sus grupos sociales a tierras lejanas, adaptarse a muchas condiciones ambientales nuevas y asimilar rápidamente las nuevas tecnologías que habían hecho posibles las adaptaciones.

Pero en cualquier caso el crecimiento demográfico del último Paleolítico fue muy lento. El final de esta edad se hace coincidir formalmente con el principio de la producción de alimento, es decir, con la agricultura y la ganadería. El nuevo período, llamado Neolítico, empezó hace unos 10 000 años. Podemos hacernos una idea aproximada de la densidad de población en el mundo de esa época, ya que poseemos datos etnográficos de la de los pueblos que viven de la caza y la recolección en los tiempos modernos. Si extrapolamos estos datos a la superficie del mundo habitado de entonces, el resultado es entre 1 y 15 millones de habitantes en toda la Tierra (pongamos 5 millones). Si suponemos que hace 100 000 años había 100 000 individuos, la velocidad media de crecimiento en este período sería casi 100 000 veces menor que la que encontramos hoy en los países que antes se llamaban subdesarrollados (y hoy, por no ofender, se denominan «en vías de desarrollo» o, más recientemente, «países del sur», un título más neutro aunque menos preciso. ¿Acaso Nueva Zelanda, Australia y la República Surafricana son países subdesarrollados?).

4. Expansión del hombre moderno en el Paleolítico. Ruta hipotética.

Desde que el desarrollo de la agricultura nos libró de las limitaciones impuestas por la naturaleza, nuestro crecimiento demográfico se hizo más rápido. Para llegar a 6000 millones a partir de 5 millones en 10 000 años, la velocidad de crecimiento de las dimensiones demográficas de nuestra especie sólo ha aumentado cinco veces con respecto a la del Paleolítico. No es un cambio enorme, pero ha tenido lugar sobre todo en los siglos más recientes, y hoy la velocidad de crecimiento está en continuo aumento. Si la situación no cambia, en varias décadas la población puede alcanzar un límite tal que su velocidad se podrá considerar explosiva. Es sabido que el control del exceso de los nacimientos humanos se produce de tres maneras: mediante epidemias, hambres y guerras. En este momento están funcionando todos los frenos impuestos por la naturaleza, con una intensidad más preocupante que nunca: una epidemia que todavía no hemos logrado controlar (el sida), una malnutrición extrema que asola a más de 1000 millones de personas, y un número inaudito de guerras civiles y religiosas. Por suerte, en estas guerras todavía no se han usado bombas atómicas, pero puede que algún físico nuclear ruso, reducido al paro o incluso al hambre, o algún extremista de una religión medio-oriental, japonesa o norteamericana empiece a trabajar para los gobiernos, los partidos o las religiones de tipo fundamentalista y nos regale nuevas Hiroshima y Nagasaki.

El reciente estudio de la geografía de los genes ha proporcionado muchos ejemplos de expansión, las «diásporas» (por utilizar este viejo término griego como sinónimo de expansión geográfica de las poblaciones). Tuvieron lugar, sobre todo, pero no exclusivamente, en los últimos 10 000 años, o sea después del final del Paleolítico. ¿Por qué podemos detectarlas gracias a la geografía de los genes? La densidad de población, sobre todo en el Paleolítico, era muy baja, y eso propició una diferenciación genética elevada a causa de la deriva genética, que se nota especialmente si la densidad de población es pequeña. En estas condiciones la deriva ocasiona una variación al azar que se puede extender a todos los genes, y por tanto una gran distancia genética entre poblaciones. La migración provocada por las expansiones, que pueden llegar muy lejos del lugar de origen, ocasiona mezclas entre poblaciones vecinas y lejanas, que dejan huellas bastante profundas en la geografía de los genes. Podemos observar las consecuencias de estos movimientos en los mapas geográficos de los genes (mapas genográficos) todavía varios miles de años después, porque se producen con rapidez y sus huellas se borran mucho más despacio. Migraciones sucesivas, debidas a distintas expansiones, pueden cubrir en parte las migraciones anteriores, pero mediante técnicas estadísticas se pueden separar sus efectos sobre la geografía de los genes.

Nuestro análisis ha demostrado que, en general, todas las grandes expansiones se debieron a innovaciones tecnológicas importantes, sobre todo las que permitieron un aumento de la nutrición, de los medios de transporte o del control político y militar. Las innovaciones responsables de las grandes expansiones son las que causan un crecimiento demográfico local, que sigue al desplazamiento de la población cuando la innovación también se puede desplazar. El cultivo de los cereales fue exportado, junto con los propios cereales, a todos los lugares donde se podían cultivar. En Oriente Próximo el trigo era silvestre y se cultivó a principios del Neolítico; su cultivo (junto con el de otros cereales como la cebada y, muy importante, la cría de los animales domésticos más comunes hoy) ocasionó un enorme crecimiento de la población. El desarrollo demográfico local estimuló una expansión geográfica a tierras vecinas, en busca de otros terrenos adecuados para la agricultura. El ciclo de crecimiento demográfico y expansión volvió a empezar, y se pudo extender a todos los lugares donde había condiciones (cultivo del trigo, etc.) para un crecimiento demográfico. La expansión se detuvo allí donde encontró barreras insuperables, como el mar, o allí donde el trigo no podía crecer a causa de las condiciones ambientales, como el frío en Escandinavia, el norte de Rusia, etc.

No todas las revoluciones tecnológicas son responsables de crecimientos demográficos y, por lo tanto, de expansiones. Es más fácil entender el mecanismo de génesis de las expansiones si se refleja en un ejemplo de una época histórica reciente y conocida por todos. En la segunda parte de la Edad Media hubo en Europa un crecimiento demográfico imponente, debido a numerosas innovaciones tecnológicas que tuvieron un efecto económico positivo después de la decadencia causada por la destrucción de las estructuras del Imperio romano con las invasiones de los bárbaros. Esta explosión demográfica y económica quedó contenida dentro de los límites geográficos de Europa, hasta que surgieron innovaciones importantes en la tecnología de los transportes transoceánicos. A su vez, éstos permitieron, a partir del siglo XV, una expansión geográfica a los otros continentes, sobre todo a América, Australia y África. El crecimiento demográfico propiciado en Europa por el desarrollo económico, a finales de la Edad Media, proporcionó el impulso necesario; los descubrimientos geográficos propiciados por las innovaciones náuticas abrieron los espacios libres y dieron lugar a la expansión europea.

Puede que nunca conozcamos los detalles de las expansiones del hombre moderno por todo el mundo durante el Paleolítico, pero otras expansiones más cercanas a nuestra época son menos misteriosas. En colaboración con el arqueólogo Ammerman me he ocupado de una de estas expansiones, ligada al desarrollo de la agricultura en Oriente Próximo. La podemos llamar expansión neolítica, porque el paso de la caza y la recolección de los paleolíticos al cultivo de plantas y la cría de animales coincide, por lo menos en el mundo occidental, con el desarrollo de nuevas técnicas de producción de utensilios de piedra, que han dado el nombre de Neolítico a este período. Justo después, la introducción de la cerámica, probablemente inventada en otro lugar, aumentó la eficacia del desarrollo agrícola, y ha proporcionado un marcador muy útil a los arqueólogos, que de entonces en adelante han podido estudiar, salvo en unas pocas excepciones, tanto los instrumentos neolíticos como la presencia de trigo y cerámica, para identificar la llegada de la agricultura a Europa. Pero en realidad la única señal segura es la presencia de trigo, ya que en Europa apenas existía antes del Neolítico, y llegó después con la agricultura desarrollada en Oriente Próximo.

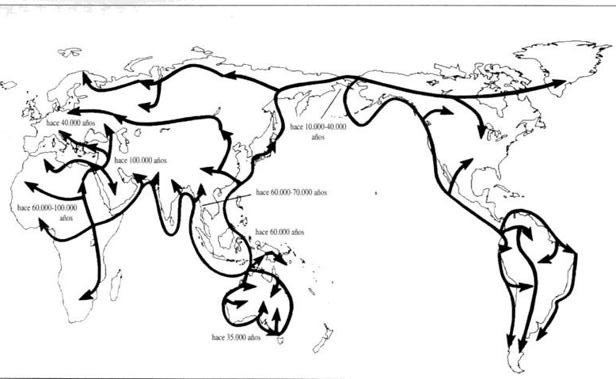

Probablemente, hace ya 10 000 años, la presión demográfica había alcanzado un grado bastante considerable, sobre todo en lugares de clima subtropical, que brindaban las mejores condiciones. En este período se produjo un hecho que cambió la flora y la fauna y alteró sensiblemente el modo de vida, obligando a los hombres del Paleolítico tardío a encontrar soluciones alimentarias nuevas. Por lo menos en tres regiones muy alejadas entre sí empezó en este período la producción de alimento, como suplemento de la caza y la recolección. En Oriente Próximo, China, México y el norte de los Andes se inició la domesticación de plantas y animales, que ya servían como alimentos naturales. Los lugares de origen de la domesticación están bastante desperdigados en estas zonas, y las soluciones prácticas fueron muy distintas en las tres regiones, tanto como las plantas locales y, sobre todo en Oriente Próximo, los animales salvajes indígenas que fueron domesticados. Había mijo en el norte de China, arroz en el sur, cerdos en todo el territorio y búfalos en el sur; numerosos tipos de trigo, cebada, bovinos, cabras y ovejas en el llamado Creciente Fértil (región que comprende Israel, Líbano, Siria, Irak y la parte occidental de Irán); maíz, calabazas y frijoles en México. El desarrollo fue casi contemporáneo en China, América y Oriente Próximo, pese a la enorme distancia que hay entre estas regiones. Esto es señal de una presión externa común, como un cambio global del clima, que al parecer se produjo en aquella época, y del desarrollo de factores internos comunes a las distintas regiones, como el agotamiento de los recursos y la presión de la población. Estas dos últimas consecuencias pudieron estar causadas por el cambio del clima (figura 5).

La cerámica más antigua que conocemos se ha encontrado muy lejos, en Japón. Hace 12 000 años hubo allí un desarrollo local muy importante (en ausencia total de agricultura, que llegó a Japón desde fuera 10 000 años después). Es difícil afirmar o negar que la cerámica llegara a Oriente Próximo desde este lejano origen. Pero existe una fuente de cerámica más antigua y cercana a Oriente Próximo: el Sáhara. En aquella época no era un desierto y, por lo menos en las partes montañosas, estaba habitado por poblaciones que nos han dejado huellas muy visibles de su civilización, las famosas pinturas rupestres del Tassili, el Tibesti y muchas otras regiones.

Cuando las tierras cercanas a las de los agricultores neolíticos se prestaban al cultivo, debió de ser inevitable que fueran ocupadas enseguida por campesinos que llegaban de los alrededores, o de más lejos, en busca de nuevos campos. Los campesinos primitivos, debido a la falta de técnicas para la fertilización del suelo, a menudo tuvieron que dejar los campos en barbecho o buscar otros nuevos. Por consiguiente, el desarrollo de la agricultura, por un lado, produjo un aumento de la densidad local, y por otro una expansión geográfica que pudo continuar siempre que la ecología local lo permitió.

La expansión a partir de Oriente Próximo fue más fácil que las que empezaron en otras regiones de origen de la agricultura, ya que el cultivo del trigo y la cebada y la cría de los animales domésticos se podían practicar en un área muy extensa alrededor de Oriente Próximo: gran parte de Europa, del norte de África (que todavía no era un desierto) y del oeste de Asia. En México la agricultura tardó miles de años en propagarse hacia el norte, pero se difundió mejor hacia los Andes, donde hay una gran variedad ambiental. También la mayoría de las áreas tropicales de América del Sur tardaron en desarrollarse por razones ecológicas. La diversidad de medios en China hizo que en el sur y en el norte el desarrollo fuera distinto e independiente, y la expansión se vio frenada en los alrededores, ya que al norte estaba la estepa, al oeste el desierto, y al sur un clima tropical que por lo general no es adecuado para ciertos tipos de agricultura.

En Oriente Próximo el período Neolítico pudo ser un poco anterior al de México o China, y duró 4000 o 5000 años, hasta la Edad de los Metales. La economía agrícola que se difundió desde Oriente Próximo en todas las direcciones era bastante compleja, ya que incluía tanto cereales como animales domésticos, que pudieron aclimatarse en una zona bastante amplia. En América hubo un desarrollo moderado de los animales domésticos, pero mucho más satisfactorio en lo que respecta a las plantas. Cuando los europeos las encontraron, a su llegada, se las llevaron enseguida a Europa (tomate, patata, cacao, tabaco…). Una de ellas, la yuca, procedente de la cuenca alta amazónica, fue difundida en África tropical por los campesinos africanos tras el descubrimiento de América. En menos de dos siglos el éxito de la yuca fue tal en casi toda esta extensa región, que en la mayor parte de ella se olvidó el cultivo de otras especies de origen africano, como el sorgo, gracias a las cuales los agricultores se habían extendido por todo el continente en los 4000 o 5000 años anteriores.

5. Mapa de la expansión de la agricultura en Europa.

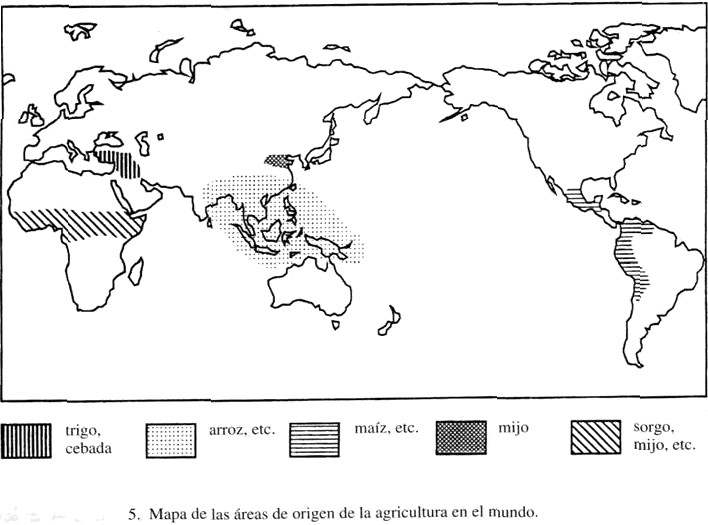

6. El mapa de la expansión de la agricultura por Europa, que hemos basado en la llegada del trigo, datado con carbono radiactivo (figura 6), señala la aparición de los cereales originarios de Oriente Próximo en las regiones arqueológicas europeas. La expansión fue muy lenta e irregular. Empezó en Oriente Próximo y Anatolia hace unos 9500 años, y necesitó más de 3500 años para llegar a Inglaterra. Es una velocidad media de un kilómetro anual. En el litoral mediterráneo fue algo más rápida, porque suele ser más fácil desplazarse en barco que a pie.

Durante este largo período de expansión se produjeron cambios y adaptaciones culturales locales. La expansión a lo largo del litoral mediterráneo, partiendo de Macedonia y Grecia, llegó al sur de Italia y luego prosiguió hacia el Mediterráneo occidental. Pero antes había llegado a las islas situadas entre Turquía y Grecia, como revela el uso de la obsidiana, cuyas canteras se encuentran en las islas del mar Egeo y del Tirreno (isla de Lípari).

Este detalle nos confirma que los neolíticos sabían construir y usar embarcaciones. Recientemente unos arqueólogos franceses han encontrado una barca neolítica completa en el Sena, y unos arqueólogos italianos otra en Bracciano. Europa central fue ocupada remontando el Danubio y bajando por los ríos de la llanura europea, donde encontramos una cultura con un sello personal, una decoración especial de las vasijas (la cerámica lineal). Los primeros agricultores de Oriente Próximo no utilizaban la cerámica, que llegó más tarde, y las primeras colonizaciones agrícolas de Macedonia carecían de ella. Pero, después de su llegada, la cerámica se difundió con mucha rapidez, y avanzó por el resto de Europa junto con la agricultura, casi sin excepciones. He observado que en otros lugares, sobre todo en Oriente, en Japón, la cerámica nació mucho antes que la agricultura, casi 10 000 años antes, y en estas regiones se suele llamar neolíticas a las culturas que utilizaban cerámica, mientras que en Europa la palabra se refiere más bien a la presencia de la agricultura. Conviene no olvidar la confusión que origina esto. Ya he dicho que la cerámica se inventó en Japón, o más concretamente en la región del mar de Japón, que incluye Corea y Manchuria. Pero en Oriente Próximo es más probable que llegara desde el Sáhara, donde la cerámica se utilizaba 1000 años antes del descubrimiento de los yacimientos de Oriente Próximo. Puede que la ruta de Asia central llevara tiempo abierta al comercio. La ruta de la seda, que llevó este tejido a Europa en la Edad Media, ya era activa en la época de Roma y de Grecia. Tenemos noticias de movimientos humanos por esta ruta aún más antiguos, como revela la presencia de los grandes cementerios de los pueblos noreuropeos en el área más occidental de China, la provincia conocida como Xinjiang. Aquí la gran aridez del desierto de la antigua cuenca del Tarim ha hecho que se conserven por desecación casi perfecta numerosos cadáveres, quizá sobre todo los que fueron sepultados en invierno, que se liofilizaron (se deshidrataron por congelación). Algunos de ellos tienen claramente los ojos azules y el pelo rubio. Sus genes, que se están estudiando, parecen confirmar lo que indican los ojos y el pelo. Además, sus vestidos, que también están muy bien conservados, denotan un origen europeo, según la datación con carbono radiactivo. Eran europeos del norte, los más antiguos de hace 3800 años. Uno de los vestidos recuerda un poco al tartán moderno, un tejido escocés. Probablemente esta gente hablaba una lengua indoeuropea hoy extinguida, el tocario, del que se conservan fragmentos escritos en un antiguo alfabeto indio. En la región también hay un fresco del siglo VII d.C. en el que aparecen hombres blancos rubios y pelirrojos, bien vestidos. Este descubrimiento, muy reciente (realizado por el orientalista norteamericano Victor Mair, de Filadelfia), demuestra que la ruta de Asia central se abrió probablemente hace 4000 años o más, y pudo ser recorrida con bastante frecuencia ya en tiempo de los comienzos de la agricultura. Este pueblo noreuropeo probablemente desapareció a causa de las invasiones mongólicas, pero quedan genes de origen europeo en una población de China occidental, los uigures, que viven en Xinjiang y presentan gran variedad de colores y formas de la cara, probablemente debida a una mezcla mongoloeuropea.

Con Ammerman, el arqueólogo con el que confeccionamos los mapas arqueológicos de la progresión de la agricultura neolítica en Europa de la figura 6, nos hicimos esta pregunta: ¿la difusión de la agricultura se debió a una expansión de hombres, agricultores que llevaron consigo sus conocimientos tecnológicos, o a una propagación de la tecnología sola? Al primer tipo de difusión podemos llamarlo démico y al segundo cultural. Los arqueólogos se han preocupado poco de la cuestión, ya que utilizando sólo los datos arqueológicos es muy difícil hacer una distinción. También hay otra dificultad, que podríamos llamar de historia de la epistemología científica. En el período comprendido entre las dos guerras mundiales los arqueólogos tendían a interpretar la aparición de cualquier innovación cultural (por limitada que fuera, como un hacha, una nueva decoración de las vasijas, un nuevo sistema de sepultura: las que se difundieron rápidamente por Europa central durante la Edad de los Metales) como el resultado de grandes migraciones y conquistas. Después de la última guerra mundial se planteó, sobre todo en Inglaterra, que estas interpretaciones podían estar equivocadas, ya que podía tratarse de modas que se propagaban por un área bastante densamente poblada gracias a una red comercial bien desarrollada. Esta importante contribución crítica ha causado una oscilación excesiva del péndulo de los dogmas arqueológicos. Antes de la segunda guerra mundial, para los arqueólogos todo cambio cultural se debía a las grandes migraciones; después, la migración había desaparecido por completo y todo el cambio era cultural y exclusivamente local. Sólo los mercaderes viajaban.

El análisis de los datos arqueológicos ha demostrado que la difusión de la agricultura fue muy lenta, y estuvo acompañada de un aumento considerable de la densidad de población. En cambio, las difusiones meramente culturales suelen ser rápidas y pocas veces tienen efectos demográficos. Hemos examinado con el máximo rigor crítico el problema de si la difusión fue de tipo démico o sólo cultural, basándonos en los conocimientos demográficos sobre la especie humana. El hecho de que fuera tan lenta, por supuesto, está a favor de la teoría démica, pero ¿era ésta compatible con la lentitud de la multiplicación y de la migración de las poblaciones humanas? Una teoría genética elaborada por R. A. Fisher, adaptada fácilmente a problemas ecológicos y demográficos como el que nos ocupa, nos ha ayudado a resolver la cuestión. En la versión demográfica, la teoría de Fisher prevé cuantitativamente la velocidad radial de difusión (a partir del centro de expansión) de una población que aumenta numéricamente hasta la saturación local y se desplaza si es preciso buscar nuevas tierras, ya sea a causa del agotamiento rápido de los suelos cultivados sin el uso de fertilizantes, ya sea por superpoblación local. Naturalmente, la migración se realizará a las regiones vecinas, a no ser que estén ya ocupadas. De todos modos, la velocidad de desplazamiento de los campesinos primitivos tenía un límite. La teoría de Fisher[15]. revela que la velocidad radial de avance de una población, que crece y emigra, depende en gran medida de dos magnitudes demográficas simples y Fáciles de calcular: la velocidad de crecimiento de la población y la velocidad de migración.

La velocidad media de avance de la agricultura, calculada con arreglo a los datos arqueológicos, es de un kilómetro anual, un poco más en barca (tanto a lo largo de las costas como en los ríos), y menos si había barreras físicas que la frenaran, o si los cambios de las condiciones ambientales requerían nuevas adaptaciones. Para mantener esta velocidad media de difusión de un pueblo es necesaria una velocidad grande de crecimiento demográfico, si la de migración es muy pequeña; o bien, si el crecimiento es lento, una migración individual más rápida. Las velocidades de reproducción más altas que se conocen históricamente en el hombre son de más del 3 por 100 anual, correspondiente a una multiplicación por dos en menos de una generación. Las velocidades de migración de los agricultores primitivos más altas que se conocen son ya demasiado altas, para esa velocidad de reproducción, y darían una tasa del progreso de la agricultura neolítica en Europa demasiado grande. Conviene destacar que la velocidad de crecimiento que cuenta es muy difícil de calcular, sobre todo a partir de los datos arqueológicos, ya que representa la velocidad inicial, que dura poco. Pero algunos ejemplos históricos nos muestran que una velocidad semejante es posible cuando una población de cultivadores ocupa una tierra casi deshabitada. Por ejemplo, la provincia de Québec, en Canadá, ha alcanzado la densidad actual a partir de una población original de unas mil mujeres francesas, hace poco más de tres siglos. Estas mujeres fueron reclutadas por Luis XIV como esposas para los hombres que vivían en el Canadá francés y no tenían otra posibilidad de encontrar mujeres francesas. Luis XIV dio una dote a cada una de las mujeres que aceptaron casarse en estas condiciones, por lo general sin conocer a su futuro marido, y las adoptó como hijas: las llamaron «hijas del rey». La velocidad de crecimiento de esta población era muy alta, y parecida a la de otra colonización, el poblamiento del sur de África por parte de los campesinos holandeses. Naturalmente, los agricultores europeos que colonizaron Canadá y Suráfrica tenían mejores métodos de cultivo que los neolíticos, pero las condiciones demográficas podían ser muy parecidas. Con estas velocidades de crecimiento bastan unas velocidades de migración muy reducidas para garantizar un avance de un kilómetro anual. En general, hemos encontrado que la velocidad de avance de la agricultura en Europa es compatible con la teoría de una difusión démica de los agricultores neolíticos, de acuerdo con los datos demográficos conocidos.

Pero la hipótesis de una difusión démica de la agricultura neolítica tuvo poca aceptación entre los arqueólogos angloamericanos, por lo menos al principio. Como la migración no se podía verificar con datos arqueológicos, el dogma impuso que no hubo tales migraciones. En consecuencia, la acogida que tuvo nuestra teoría fue casi glacial. Recientemente la situación ha empezado a cambiar. Colin Renfrew, profesor de arqueología de la Universidad de Cambridge, en un libro publicado en 1987 y en un artículo aparecido en Scientific American en 1989, aceptó sin reservas la hipótesis y el modelo que habíamos propuesto. Entonces otros arqueólogos acogieron, por lo menos en parte, nuestra tesis de 1972. He aquí un ejemplo de la dificultad con que penetran las ideas nuevas en el mundo científico, cuando están en abierta contradicción con las oficiales.

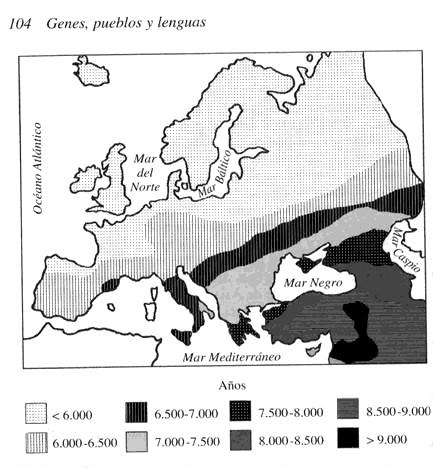

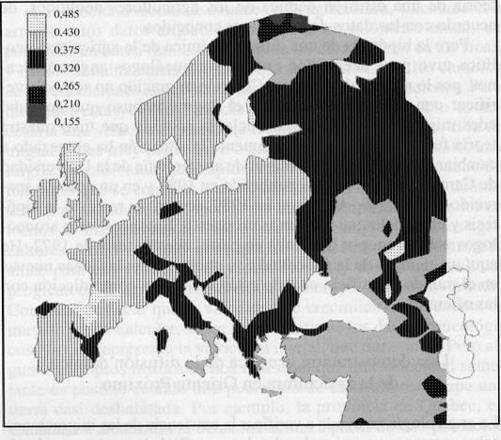

7. Distribución geográfica del gen Rh- en Europa (escala arbitraria).

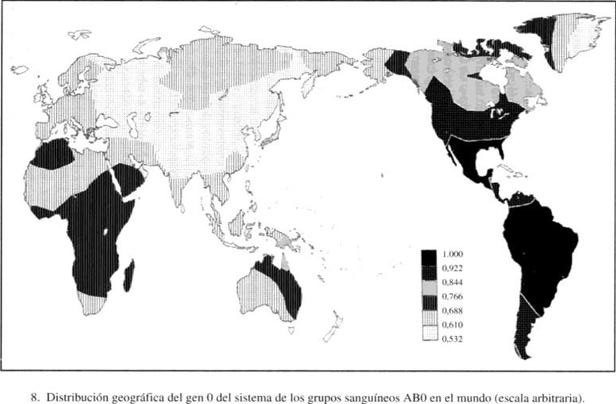

La arqueología no ayuda a verificar la existencia de las migraciones, salvo en casos excepcionales. La demografía de los países en vías de desarrollo nos ha ayudado a convencernos de que la lentitud de difusión de la agricultura está de acuerdo con los datos de crecimiento y migración de los agricultores primitivos. Pero esta concordancia entre la velocidad de difusión observada y la calculada con los datos demográficos no basta para demostrar que la difusión haya sido realmente démica. Por lo tanto, buscamos unas demostraciones que fueran independientes de la expansión démica de la agricultura. Había una posibilidad de que la genética nos pudiera ayudar, pero había que desarrollar nuevos métodos, y uno en especial ha resultado muy convincente: la construcción de mapas geográficos sintéticos de los genes. Los resultados que proporciona un solo gen no son muy clarificadores, porque está sujeto a muchas variaciones al azar, y los mapas de un solo gen pueden tener varias explicaciones distintas, sin que se pueda elegir con facilidad una de ellas. Por ejemplo, veamos el mapa de los dos genes más conocidos a causa de su relación con la salud, el gen Rh- en Europa, que presenta un pico máximo en los Pirineos (figura 7), y el gen o (del sistema de los grupos sanguíneos ABO), que alcanza el 100 por 100 en la mayor parte de América (figura 8). El Rh- es un gen europeo (véase el cap. 1), raro o ausente en otros lugares. Parece razonable suponer que su origen se debe a una mutación de Rh+ a Rh- aparecida en Europa occidental. Dado que Europa fue ocupada por el hombre moderno hace 40 000 años, probablemente es una mutación que se produjo después de esta fecha y ha tenido tiempo de difundirse desde su lugar de origen (quizá, pero no necesariamente, donde hoy muestra su pico máximo). ¿Cómo explicar las frecuencias actualmente elevadas de Rh negativos? Hay dos posibilidades: que la selección natural diera ventaja al heterocigoto, o que un episodio de deriva genética favoreciera aleatoriamente el aumento de los tipos de Rh negativos. A menudo resulta difícil elegir entre las dos hipótesis. En Europa, hace 25 000 años, dio comienzo un episodio que pudo reducir el tamaño demográfico de las poblaciones y, por lo tanto, propiciar la deriva: la última glaciación. También creó un aislamiento bastante serio entre el oeste y el este de Europa. De todos modos, no es probable que la población de Europa occidental disminuyera mucho. Incluso en el punto álgido de la glaciación, hace 18 000 años, había una intensa actividad artística en Europa occidental. Al parecer, en el suroeste de Francia y norte de España, durante 30 000 años, hubo desde el principio de la agricultura una riqueza artística constante, difícil de conciliar con una población de unos cientos de individuos, a no ser que el principio de la difusión del gen Rh- en la población europea se deba a un episodio bastante corto de deriva genética, en la época del poblamiento inicial del oeste de Europa.

También surge una duda parecida —selección natural o deriva (véase la p. 50)— con la desaparición (o casi) de los genes A y B en América, que dejó solo al gen O. Este tipo es bastante frecuente en otros lugares (el promedio aproximado es del 60 por 100), pero pasar del 60 por 100 al 100 por 100 es un cambio considerable. Ya he mencionado que también en este caso el fenómeno puede deberse a la deriva genética (en particular a un número muy pequeño de fundadores). También se ha propuesto la hipótesis de que fue la selección natural la que eliminó los individuos de los grupos distintos del 0, e incluso se ha indicado el culpable, la sífilis. La enfermedad se propagó, según parece, después de 1492. Según los puntos de vista, ha recibido el nombre de mal gálico o napolitano. El suceso que dio origen al equívoco fue la guerra emprendida en Nápoles por el rey Carlos VIII (que empezó en agosto de 1492 y terminó en febrero de 1495 con la conquista de la ciudad). En aquella época Nápoles estaba bajo dominio español, lo que refuerza en cierto modo la hipótesis del origen americano. Encontramos esta hipótesis en la primera descripción científica de la enfermedad —de sorprendente minuciosidad—, que le dio el nombre: el poema de Girolamo Fracastoro da Verona, titulado Syphilis sive de morbo gallito (1530), escrito en un latín muy elegante. En el poema, el joven pastor americano Sifilo le es infiel al dios Sol, y es castigado con la aparición en su cuerpo de úlceras sifilíticas. Pero después el dios le perdona y le enseña a curarlas con una planta, el guayaco (de origen americano), y mercurio. En otra obra (De contagione et contagiosis morbis, 1546), Fracastoro interpreta de un modo totalmente moderno las enfermedades contagiosas (llamadas infectiones), y declara que se deben a gérmenes vivientes (llamados seminaria prima). Entre las infecciones, además de la sífilis, cita la lepra, la tuberculosis, el tifus, etc. Hoy podemos dar un pequeño apoyo experimental a la teoría, pues sabemos que con los tratamientos modernos los individuos de grupo o sanan (por lo menos en el aspecto inmunológico) antes que los de los otros grupos.

En general es difícil explicar los mapas geográficos de un solo gen. El gen Rh- es compatible con la historia de la difusión de los agricultores neolíticos a partir de Oriente Próximo, si imaginamos que en su mayoría (o en su totalidad) eran Rh positivos, y los europeos paleolíticos eran en su mayoría (o en su totalidad) Rh negativos. Pero puede haber muchas otras explicaciones posibles. Por suerte, existen otros genes que están de acuerdo con esta interpretación. Sin embargo, sólo los genes que muestran diferencias de frecuencia entre Oriente Próximo y las poblaciones que vivían en Europa antes de la difusión de los neolíticos podrían arrojar luz sobre la cuestión. No sabemos qué genes son estos, pero es razonable pensar que pueden ser los mismos que hoy muestran una importante variación gradual entre la zona de partida y la de llegada. Antes de la agricultura, la densidad de población era muy baja en todas partes, y la deriva genética podía ocasionar diferencias importantes de frecuencias génicas entre unas regiones y otras. Dado que los neolíticos, gracias a la agricultura, podían alcanzar densidades de población mucho más altas que las de los paleolíticos, es probable que sus genes no se diluyeran completamente en su expansión por Europa, seguida de la mezcla con los habitantes anteriores. Más bien cabe esperar una dilución progresiva desde el punto de partida hasta la periferia de la expansión.

Las migraciones influyen por igual en todos los genes, de modo que se pueden reconstruir a partir de los genes mejor conocidos, si es posible hacer una síntesis de su variación geográfica. Cuanto mayor sea la cantidad de genes disponibles para esta investigación, más reproducible será el resultado. En la época de nuestro primer intento pudimos utilizar 39 genes[16]. Quince años después repetimos el análisis con 95 genes; las conclusiones fueron prácticamente las mismas, pero los resultados ganaron en claridad y precisión. Hay que destacar que Europa es la región del mundo mejor conocida en muchos aspectos, incluyendo el genético y el arqueológico. Pero es bastante probable que se hayan producido muchas migraciones, algunas de gran entidad, en distintas épocas, originadas en lugares distintos antes y después de la que nos interesa. Si se superponen unas a otras, ¿cómo podemos distinguirlas? Aunque hablo de migraciones, me refiero siempre a expansiones, es decir, migraciones determinadas por el crecimiento de una población en el foco original, que desencadena una migración seguida del crecimiento en las regiones ocupadas, y así sucesivamente, de manera que la población se extiende como una mancha de aceite a partir del foco original. Es evidente que, en el caso del hombre, esto es posible cuando en el origen hay una invención que propicia el crecimiento demográfico de la población. Las invenciones que aumentan la cantidad de alimento son las que tienen más probabilidades de determinar expansiones, sobre todo si las plantas o los animales domésticos se pueden exportar a una región muy extensa. Probablemente hubo muchas de estas invenciones, y no sólo de carácter agrícola, además de la primera invención de la agricultura.

Un método estadístico, conocido con el nombre de análisis de los componentes principales, permite separar los «estratos» superpuestos de las frecuencias génicas (u otras magnitudes). Aplicado a nuestro problema, ha demostrado que puede separar expansiones que partieron de distintos orígenes. Con este método se aíslan los fenómenos que no tienen relaciones recíprocas e influyen en una misma magnitud —como la frecuencia de un gen—, de la que se conoce el valor medio o la suma —es el caso de la frecuencia de los genes— en cada punto del espacio geográfico. Varios métodos parecidos han tenido múltiples aplicaciones, como para conocer la influencia de la edad, el sexo o la clase socioeconómica de los participantes en una votación.

Lo primero que hubo que hacer fue crear mapas geográficos para cada gen estudiado con detalle suficiente en toda Europa y Oriente Próximo. Como ya se ha dicho, en 1978 pudimos confeccionar por primera vez los mapas de 39 genes distintos, de los que teníamos suficientes datos. Luego tuvimos que calcular los componentes principales de estos datos, y al final obtener los mapas geográficos de cada componente. Se puede determinar cuantitativamente el efecto de cada componente en la variación global: el componente más importante es el que produce más cantidad de variación. Después de calcular el primer componente, el método funciona de un modo secuencial. El componente calculado justo después examinará la variación residual, después de retirar de los datos la que está relacionada con el primero. También se puede retirar de los datos la variación debida al segundo componente, obteniendo la tercera, y así sucesivamente.

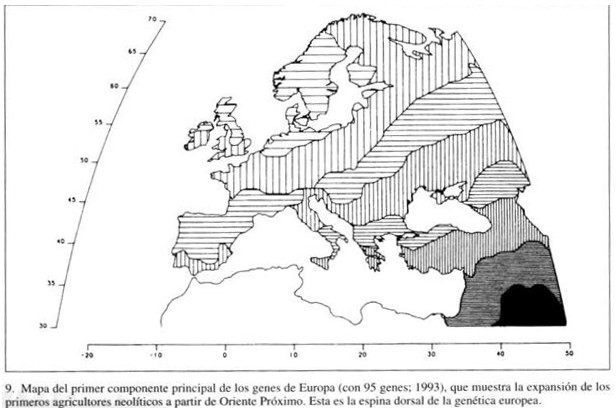

Fue una sorpresa mayúscula y muy grata ver que el mapa geográfico del primer componente de los genes de Europa (figura 9) reproducía casi a la perfección el mapa de las fechas de la llegada de los cereales a Europa, calculadas con el carbono radiactivo. Paolo Menozzi fue el primero de los tres colaboradores (los otros dos éramos Alberto Piazza y yo) que vio los resultados de los mapas obtenidos con ordenador. La coincidencia entre ambos, el genético y el arqueológico, es muy alta. La coincidencia entre dos fenómenos observados en el espacio puede resultar alterada por motivos técnicos, pero se ha comprobado que en nuestro caso no existe ese problema. Robert Sokal, de Stony Brook, Nueva York, y sus colaboradores pusieron especial cuidado en comprobar que la correlación entre el movimiento de la agricultura y el primer componente de las frecuencias no estuviera contaminada por fuentes de error de este tipo.

Un problema que aún queda por aclarar es el significado cuantitativo de las franjas de densidad distinta que tenemos que usar en los mapas de los componentes principales. Estos últimos son las medias de las frecuencias de muchos genes, cada una de ellas «pesada» con coeficientes que tienen más peso en los genes más informativos. Podemos preguntarnos cómo se calculan estos pesos. El cálculo es automático, y se basa en complicadas fórmulas. Lo podemos aclarar con un ejemplo: una frecuencia génica que sea siempre la misma en toda la región examinada no nos dice nada sobre la variación genética, de modo que el método le da un peso de cero. Pero la frecuencia de un gen que varía mucho de un lugar a otro puede ser muy interesante, por lo que se le puede dar un peso fuerte.

Otra cuestión por explicar: ¿cuál es la escala en la que se representan ahora las frecuencias génicas? En realidad, las frecuencias génicas originarias han desaparecido, sustituidas por una variable nueva, un «componente principal» que representa globalmente, de forma sintética, todas las frecuencias génicas usadas en los cálculos. La escala de cada una de estas variables es arbitraria, por lo que no se indica en el gráfico[17].

Después hemos comprobado, con simulaciones por ordenador, que con este método se pueden separar realmente las expansiones independientes, si tienen orígenes geográficos bastante diferentes, y sobre todo si conducen a la sustitución parcial de las poblaciones locales mediante una población que se está expandiendo y es claramente distinta, en el aspecto genético, de aquella a la que va a reemplazar. Pero es importante que la población que se expande tenga una ventaja demográfica con respecto a la que la acoge, y con la cual se mezclará, si no de inmediato, por lo menos antes del final del proceso. En el caso de los agricultores neolíticos no cabía duda de que iban a poder alcanzar densidades muy superiores a las de los paleolíticos, y esta es la razón por la cual la migración neolítica todavía domina el cuadro genético de toda Europa. En el norte de Alemania, junto a Colonia, durante los trabajos mineros para la extracción de carbón, los arqueólogos alemanes tuvieron la oportunidad de examinar minuciosamente una gran extensión de terreno habitado por los neolíticos de Europa central. Encontraron una densidad muy alta de residencias de neolíticos. La simulación por ordenador también ha demostrado que los gradientes genéticos, resultado de la mezcla progresiva de neolíticos inmigrados con paleolíticos residentes, una vez formados son bastante estables en el tiempo.

Cabe destacar que la región que mejor podría representar a los descendientes de los primeros europeos de la época en que llegaron los neolíticos es la de los vascos. Este pueblo habla una lengua muy distinta de la de la mayoría de las poblaciones europeas, que pertenecen a la familia llamada indoeuropea. (En el próximo capítulo abordaremos la cuestión desde el punto de vista lingüístico). La hipótesis ya había sido sugerida en los trabajos de Etcheverry, Mourant y Ruffié, publicados en los años cuarenta y cincuenta. Nuestro análisis está totalmente de acuerdo con esa suposición, y revela que es bastante probable que los vascos desciendan directamente de los paleolíticos (y de sus sucesores mesolíticos) que vivían en el suroeste de Francia y el norte de España antes de la llegada de los neolíticos. Como todas las demás poblaciones antiguas, después se mezclaron con sus nuevos vecinos, por lo que no se puede hablar de que en Europa suroccidental haya paleolíticos «puros». Pero gracias a una endogamia relativa, facilitada sin duda por la conservación de su lengua (muy distinta de las lenguas indoeuropeas), pudieron mantener una diferencia genética con respecto a las poblaciones vecinas, que debe reflejar al menos parcialmente su estructura genética original.

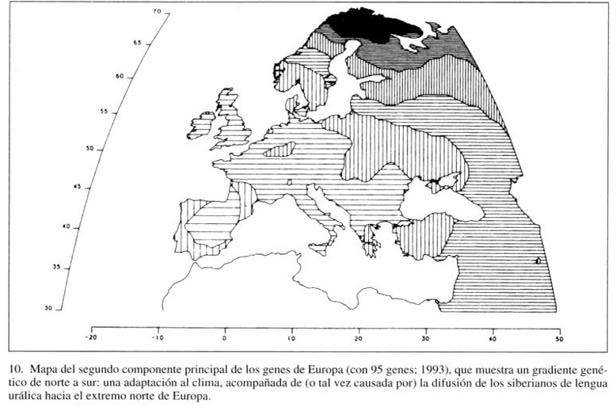

Los componentes sucesivos al primero que, como hemos visto, se relaciona con la expansión de la agricultura desde Oriente Próximo, han revelado la existencia de otras expansiones y fenómenos de interés biológico e histórico.

El segundo componente (figura 10) muestra una variación de norte a sur, por lo que está relacionado con el clima. Pero otro fenómeno superficialmente distinto, la distribución de las lenguas, también está relacionado con estos dos fenómenos. Las lenguas que se hablan en la mayor parte del noreste europeo forman parte de la familia urálica, y son muy distintas de las que se hablan en el resto del continente, que pertenecen a la familia indoeuropea. Las lenguas urálicas están muy difundidas sobre todo al este de la cordillera de los Urales, pero también al oeste. Por ejemplo, los dialectos de los lapones y la lengua finesa son lenguas urálicas del oeste. La familia indoeuropea, como su nombre indica, comprende lenguas que se hablan desde España hasta la India, pasando por Inglaterra o Persia. También hay algunas excepciones: en los Pirineos se habla el vasco, y en Hungría una lengua muy parecida a la de Laponia, Finlandia, Estonia y Letonia. Sabemos que en la provincia romana llamada Panonia, que aproximadamente coincidía con la actual Hungría, al principio de la era moderna se hablaba el latín (por lo menos como lengua oficial), pero a finales del siglo IX d.C. fue invadida por los magiares, que procedían del este y hablaban una lengua de la rama occidental de la familia urálica. Los invasores impusieron su lengua, como se observa con frecuencia en caso de conquista por parte de una mayoría fuerte y organizada.

Europa fue ocupada sobre todo desde el sureste, por poblaciones acostumbradas a un clima más cálido. El segundo componente, ¿es el resultado de una adaptación al frío del norte, como sugiere la relación con la latitud, o representa más bien un grupo de lenguas llevadas a Europa desde el norte por poblaciones procedentes de Siberia occidental, a través de los Urales? Es posible que las dos cosas sean ciertas. Todos los pueblos que hablan lenguas urálicas se encuentran en el extremo norte. Probablemente tuvieron mucho tiempo para adaptarse al frío siberiano, ya sea biológicamente, ya sea con innovaciones culturales. Los Urales no son difíciles de atravesar, pero en cualquier caso las poblaciones situadas al oeste de esta cordillera que más continuidad muestran con respecto a los del otro lado son los lapones. Acostumbrados a la nieve, saben esquiar desde hace por lo menos 2000 años, y podían viajar rápidamente por las llanuras nevadas. Por otro lado, también hoy en el extremo norte de Siberia se viaja mejor en invierno, sobre la nieve, que en verano, cuando el suelo está demasiado encharcado.

Los lapones son genéticamente europeos, pero son los que tienen genes más distintos de los del resto de europeos, casi con seguridad a causa de su parcial origen transurálico. Su parecido genético con los europeos sugiere que al principio eran urálicos, y se mezclaron mucho con los europeos del norte (o al revés: en todo caso, predomina en ellos el elemento genético europeo). Las otras poblaciones que hablan lenguas urálicas en el norte de Europa no tienen casi ninguna huella genética de origen urálico, pero los finlandeses, y aún más los húngaros, muestran una huella bastante borrosa (cerca del 12 por 100 de genes urálicos en los húngaros). En efecto, en el mapa geográfico del segundo componente se advierte una joroba en las curvas isogénicas procedentes del norte, que tienden a incluir Hungría y a asimilarla un poco más a los urálicos del norte. En cuanto a los finlandeses, la mezcla con los urálicos es mínima, pero hay una posible explicación. Los investigadores finlandeses han descubierto que su población tiene una patología genética muy especial: algunas enfermedades genéticas, casi desconocidas o raras en otros lugares, son muy frecuentes entre ellos, mientras que otras, comunes en el resto del mundo, son más infrecuentes. Otra vez estamos ante la acción de la deriva genética. Se observa el mismo fenómeno allí donde en el pasado hubo un período en que la población fue muy escasa, y luego volvió a multiplicarse. Entonces la patología de las enfermedades hereditarias raras muestra variaciones estadísticas muy fuertes. La explicación genética de este fenómeno es muy sencilla: un fuerte bajón de la población, que en un momento dado se quedó reducida a un millar de individuos o menos. Se supone que este pequeñísimo grupo entró en las llanuras finlandesas hace 2000 años, probablemente desde el sur. En aquel tiempo, en esa región podía haber una población emparentada con los lapones, que hablaba una lengua urálica y más tarde se retiró hacia el norte, pero entonces era lo bastante densa como para que a los finlandeses les pareciera conveniente aprender su lengua, convertida luego en el finés moderno, aunque la mezcla genética con los lapones fuera escasa.

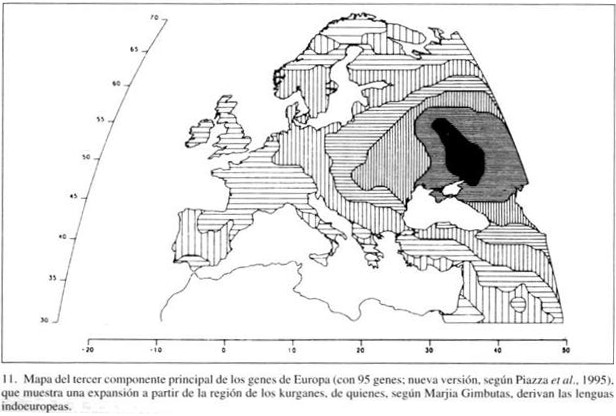

El tercer componente es del mayor interés. El mapa que incluimos (figura 11) es un poco distinto de los que aparecen en los otros trabajos nuestros más recientes, porque hemos podido añadir nuevos datos recogidos por Nasidze en la región más crítica, el Cáucaso y la zona contigua por el norte, comprendida entre el Volga y el Don. Hay muy poca diferencia entre este mapa y los anteriores, pero el último es más sólido estadísticamente hablando. Todos ellos muestran una expansión a partir de Europa centro-oriental, y concretamente desde una región situada al norte del Cáucaso, en el mar Negro y el mar Caspio, que hace ya bastantes años fue señalada por Marjia Gimbutas como área de origen de las poblaciones que hablan lenguas indo-europeas.

En el capítulo siguiente trataremos de la evolución de las lenguas; de momento, baste decir que se ha debatido mucho acerca del área de origen de las lenguas indoeuropeas, y se ha situado en lugares muy distintos, repartidos por una región que va de Europa central a Asia central. Marjia Gimbutas, que hizo muchas indagaciones centradas sobre todo en la Edad del Bronce en Europa central y oriental, adelantó la hipótesis de que las lenguas europeas se difundieron a partir de una región situada al norte del Cáucaso y al sur de los Urales, donde se han hallado muchas tumbas (llamadas «kurganes»), con abundantes esculturas de metales preciosos, armas de bronce, esqueletos no sólo de guerreros sino también de caballos, etc. Desde el punto de vista ecológico la región forma parte de la estepa eurasiática, que se extiende casi sin interrupción desde Rumanía hasta Manchuria. Allí los caballos eran comunes, y recientemente el arqueólogo David Anthony ha revelado que probablemente fueron domesticados y se construyeron carros y armas de bronce hace 5500 años. De todos modos, a los arqueólogos, a falta de escritura, les resulta muy difícil, cuando no imposible, decir qué lengua se hablaba entonces en esta región. Otro arqueólogo (Colin Renfrew, 1989) planteó otra hipótesis distinta: la de que el origen de las lenguas indoeuropeas es Anatolia. Los primeros agricultores de esta región hablarían una lengua protoindoeuropea, y la habrían difundido por Europa. Basa su hipótesis en el hecho de que los agricultores se habrían difundido por una región casi deshabitada, donde sólo vivían unos pocos cazadores-recolectores, por lo que necesariamente habrían sido portadores de su lengua original. Esta hipótesis ha tenido menos resonancia en el mundo filológico que la de Gimbutas, pero, como veremos más detenidamente en el próximo capítulo, las dos hipótesis no están del todo en desacuerdo. La civilización de los kurganes era de pastores nómadas, que habían desarrollado la cría de caballos en la estepa, ya que la agricultura era poco productiva. El caballo proporcionaba leche, carne, transporte y, como descubrieron más adelante, poder militar. Pero los pastores nómadas tenían que haber sido antes agricultores de Oriente Próximo o de Anatolia, que probablemente llegaron a la estepa pasando por Macedonia y Rumanía. Es muy posible que los habitantes de Anatolia, al principio del movimiento de la agricultura (pongamos que hace 9000 años), hablaran una lengua protoindoeuropea, y que los pastores nómadas descendientes de ellos hablaran dos antiguas lenguas indoeuropeas, derivadas de las anatólicas, pero que sin duda habían cambiado en los milenios transcurridos antes de que dejaran la estepa para emprender nuevas expansiones.

Si bajamos por los sucesivos componentes principales, su importancia en términos de porcentaje de variación que explican se reduce (por definición), y también disminuye la precisión. De todos modos hemos visto que el cuarto y el quinto componentes de Europa todavía son muy sólidos estadísticamente hablando, y nos podemos fiar de su validez. El cuarto reveló una expansión a partir de Grecia, hacia el sur de Italia (que recibió el nombre de Magna Graecia, «la Gran Grecia», porque llegó a ser más importante y a estar más poblada que la propia Grecia) y hacia Turquía y Macedonia. Sabemos que las islas del Egeo tuvieron una historia muy larga antes del comienzo de la historia griega. Conocemos sobre todo sus aspectos artísticos. Homero sólo nos habla de una guerra de Troya, que se ha situado en el siglo XIII a.C., pero la ciudad de Troya existía mucho antes de esa época, y pasó por varias reencarnaciones. Creta tenía una escritura, llamada lineal A, en una lengua que probablemente no era el griego, mientras que la lineal B (muy parecida morfológicamente), usada alrededor de 1400 a.C., nos ha proporcionado el primer ejemplo de griego escrito. Las colonias griegas del sur de Italia empezaron a existir hacia el 800 a.C.

El quinto componente principal muestra un polo en una región que se identifica fácilmente con el País Vasco. Hoy día la lengua y la sociedad vascas se encuentran en territorio francés y español, en el extremo occidental de los Pirineos. Pero las informaciones históricas de la época de Roma, la toponimia y la genética nos dicen que se hablaba vasco en una región mucho más extensa que el actual País Vasco. El territorio donde se habla esta lengua ha quedado muy reducido, sobre todo en Francia, donde sólo unas decenas de miles de personas la hablan, sin duda a causa de la presión ejercida por el gobierno a favor de la lengua francesa. Antiguamente (a finales del Paleolítico) la región vasca se extendía prácticamente a toda el área de las grandes pinturas y esculturas rupestres. Me parece muy verosímil la hipótesis de que la lengua vasca desciende de las lenguas habladas en la primera ocupación de Francia suroccidental y España nororiental por los hombres modernos de Cro-Magnon (hace 35 000 o 40 000 años), y que los grandes artistas de las cuevas que se encuentran en la región hablaban una lengua derivada de los primeros europeos, de la que desciende el moderno euskera.

Cabe esperar que la agricultura se difundiera desde Oriente Próximo, y también desde otras áreas de origen independiente, a varias regiones. La expansión desde Oriente Próximo hacia el este, hacia Irán y la India, ha sido claramente demostrada por los mapas genéticos de Asia, y lo mismo se puede decir de la expansión hacia el norte de África y Arabia. Pero como muchas de estas regiones después se convirtieron en desiertos, quedan pocas poblaciones originales. Sobre todo en el Sáhara, las que antiguamente estaban allí se desplazaron y se mezclaron con otras poblaciones. En África hay dos importantes zonas de mezcla con los caucasoides: en el norte, en la mayor parte del Sáhara, a causa de los contactos a través de Suez o el Mediterráneo, y en el este hubo muchos intercambios con los árabes, de los que existen numerosas pruebas históricas. Las pinturas rupestres revelan que las primeras poblaciones del Sáhara, puede que hasta hace unos 5000 años, eran negras, aunque probablemente bastante mezcladas con los caucasoides. En el fresco más bello de Tassili (sur de Argelia), situado en la localidad de Yabbaren, vemos dos mujeres jóvenes y guapas a las que se ha llamado muchachas peul, a causa de su parecido con esta población negra, aunque no muy oscura, que vive actualmente en el Sahel, una franja de tierra que bordea el desierto por el sur. Es una población de pastores nómadas que, como sus antepasados del Sáhara, viven sobre todo de la cría de ganado vacuno. Los frescos hallados en todas las montañas del Sáhara representan numerosas vacas, muchas de las cuales son claramente domésticas, porque tienen el pelaje manchado con colores que no existen en los animales salvajes.

En la costa las poblaciones bereberes probablemente eran caucasoides presentes en la región por lo menos en el Neolítico, llegados de Oriente Próximo —pero podían haber estado desde antes en la región. Como los demás neolíticos, eran buenos navegantes y habían colonizado las islas Canarias. Cuando los españoles conquistaron las islas en el siglo XV, encontraron una población en parte rubia, alta, de ojos azules, algunos de cuyos rasgos se encuentran entre los bereberes de Marruecos. Hablaban el guanche (lengua de la familia afroasiática, como las lenguas bereberes); pero habían perdido la capacidad de navegar por el océano. Los bereberes del continente se vieron obligados a refugiarse en las montañas o en el interior cuando llegaron los árabes, en el siglo VII d.C. También los tuareg, que son la población dominante en el interior del Sáhara, hablan una lengua bereber. Sus genes se parecen mucho a los de los hoya, otros camelleros que viven en el extremo oriental del Sáhara, en Sudán, muy cerca del mar Rojo. Pero en muchas montañas del Sáhara quedan otras etnias con la piel más oscura que los bereberes, los tuareg y los beya, cuya genética apenas se conoce. Viven en los macizos rocosos del Sáhara: el Tibesti (teda) y el Ennedi (daza) en Chad, y Kordofan (nuba) en Sudán. Es posible que estos pueblos fueran los responsables de la creación local de la cerámica antes de que llegara a Oriente Próximo. Las poblaciones blancas llegaron al norte del Sáhara y se mezclaron con los primeros habitantes o los sustituyeron.

La desertización del Sáhara se inició hace unos 5000 años y fue casi completa hace 3000 años. Los caballos debieron sustituirse por camellos, importados de Asia, y muchas poblaciones locales que vivían de la agricultura y de la cría de bovinos debieron dirigirse hacia el sur.

No es seguro que los saharianos domesticaran los bovinos antes de que sucediera esto en Oriente Próximo, pero hay algunos datos arqueológicos y genéticos que apuntan a esta hipótesis. Antiguamente los bovinos estaban muy difundidos en el Sáhara, a juzgar por las pinturas rupestres. Por razones climáticas tuvieron que llevarlos al sur, a más tardar hace 3000 años. En el borde de las selvas tropicales encontraron la mosca tse-tse, que propagó la enfermedad del sueño e hizo imposible la ganadería. Sólo la sabana podía permitir la vida de los pastores nómadas que procedían del Sáhara. Tenían un físico característico: muy altos, delgados, de largos brazos (J. Hiernaux los llama africanos «alargados»), probablemente a consecuencia de la adaptación a la vida en un ambiente muy cálido y seco. Hablaban lenguas nilosaharianas, que todavía hoy predominan tanto en el centro como en el este de la región situada al sur del Sáhara.

Los agricultores que salieron del Sáhara a causa de la excesiva aridez hallaron en el Sahel las condiciones favorables para el cultivo de plantas locales como el sorgo, el mijo y otros cereales, y para la ganadería bovina y ovina. Los mapas genéticos indican que en Malí y Burkina Faso hubo una primera explosión demográfica propiciada por el desarrollo agrícola, pero las informaciones arqueológicas son muy escasas, y la impresión, aunque sea superficial, de que hubo tal explosión demográfica se debe sobre todo a los datos genéticos. En cambio, más al sur fueron necesarias innovaciones agrícolas mucho más radicales, como la adopción de plantas locales completamente nuevas, sobre todo tubérculos, comunes en la selva. La agricultura no encontró una solución satisfactoria en el África tropical hasta el siglo XVIII, cuando alguien, probablemente un misionero, introdujo la yuca o mandioca, una planta de origen americano.

En África occidental hubo numerosas expansiones de cultivadores de cereales y otras plantas locales, cuyo rastro se ha podido seguir sobre todo gracias a la lingüística: una en Senegal, otra en Malí-Alto Volta y la más importante en la región situada entre Nigeria y Camerún. Esta última expansión partió un poco antes de hace 3000 años y se vio favorecida, después del 500 a.C., por el uso del hierro: fue la gran expansión bantú, llamada así por las lenguas que difundió. Rápidamente ocupó el centro y el sur de África, y casi había llegado a Ciudad del Cabo cuando los holandeses establecieron allí una colonia para el aprovisionamiento de los barcos que se dirigían a la India. En antropólogo Hiernaux ya demostró que los bantúes son bastante homogéneos, no sólo en el aspecto lingüístico, sino también en el genético. Durante su expansión se mezclaron con poblaciones de lengua nilosahariana en el este de África, y con los khoisan en el sur. Hiernaux dedujo acertadamente que se trataba de una expansión démica. Duró algo más de 3000 años, y fue aproximadamente un 50 por 100 más rápida que la de los neolíticos por Europa. No es extraño, ya que estas poblaciones disponían de tecnologías algo más avanzadas que las neolíticas europeas.

En China hubo un desarrollo agrícola independiente en el norte y en el sur, más o menos en el mismo período que en Oriente Medio. En el norte de China (la provincia de Xian, que fue el área de origen del imperio chino con las dinastías Qin y Han, a partir del 250 a.C.), la planta local que fue domesticada y tuvo más éxito fue el mijo. En el sur de China tuvieron mucha importancia el búfalo y el arroz. Hubo dos o tres centros principales de cultivo en el sur, uno de los cuales incluía la isla de Taiwan, que en aquella época aún no estaba separada del continente, y más tarde fue el lugar de partida de grandes migraciones, primero a Filipinas, y desde allí a Melanesia y Polinesia.

A finales del Paleolítico, el norte y el sur de China eran muy distintos entre sí, en cuanto a la población, y hoy se mantienen estas diferencias. China del norte se parece a los países vecinos como Mongolia, Corea y Japón. China del sur se parece al sureste de Asia. Aunque China ha tenido más de 2000 años de unidad nacional, y se han producido numerosas migraciones internas, ha permanecido genética y culturalmente dividida entre norte y sur. Son dos mundos que tienen en común muchas lenguas y las culturas básicas, pero, aunque los extranjeros que no pasan allí mucho tiempo apenas se dan cuenta, han conservado, pese a las grandes migraciones internas, parte de las divisiones antiguas.

En los milenios más recientes las expansiones más importantes partieron de Asia central, gracias al apoyo tecnológico de la economía pastoril, que en esta región tuvo un fuerte desarrollo. En las estepas asiáticas la agricultura no prosperaba, pero la domesticación del caballo dio a los pastores de Asia unas enormes facilidades de movimiento y de ataque militar. De allí partieron muchas migraciones que tuvieron gran influencia en la historia de Europa y Asia. La primera expansión por Asia fue probablemente la que partió de las comunidades kurganes, asentadas en el noreste del Cáucaso y del mar Caspio, hace unos 5000 años, y pasando por Turkmenistán se dirigió a Afganistán, Irán, Pakistán y la India. Esta expansión contribuyó a la desaparición, alrededor de 1500 a.C., de la civilización del valle del Indo (cuyas ciudades más importantes eran Harappa y Mohenjo-Daro). También en Mesopotamia, en el mismo período, había dinastías emparentadas con los indoeuropeos, los mitani. Eran poblaciones caucasoides, que hablaban lenguas indoeuropeas, y en el transcurso de los dos últimos milenios a.C. dominaron la estepa hasta los montes Altai. En torno al siglo III a.C. los pueblos de las estepas orientales, que hablaban lenguas altaicas, de la subfamilia turca (entre ellos los hunos), desarrollaron armas y estrategias nuevas. Su presión fue muy fuerte sobre China, Tíbet, Asia central y la India. En el siglo XI llegaron a Turquía, que fue conquistada por completo en 1453 con la caída de Constantinopla y del Imperio romano de Oriente. El avance de los pastores nómadas continuó hasta los siglos recientes. A veces se puede reconocer su efecto genético, pero siempre está muy diluido, porque los conquistadores eran numéricamente débiles, pero militarmente fuertes, comparados con las poblaciones conquistadas: en Turquía (el lugar más alejado conquistado de forma duradera por los nómadas del este asiático) no se encuentran huellas genéticas claras de los conquistadores de origen mongol, pero los análisis realizados hasta ahora no son suficientes.

Las expansiones más recientes de los nómadas de Eurasia forman parte de la historia, como las de los escitas, los ávaros y por último los bárbaros que provocaron la caída del Imperio romano. Pero la mayoría de las expansiones fueron prehistóricas y se conocen bastante mal. Hay una, por ejemplo, que se originó en el mar de Japón, quizá en el propio Japón, y es difícil de fechar. De acuerdo con nuestros conocimientos arqueológicos de Japón, se podría situar en torno a 11 000-12 000 años atrás, ya que la cerámica se inventó aquí en esa época. El crecimiento demográfico reconstruido mediante análisis estadístico de los yacimientos arqueológicos de Japón indica un máximo demográfico mucho más tarde, hace unos 4000 años, otra posible fecha para una expansión de origen japonés.

Algunas mutaciones (a menudo en el estado heterocigoto) que generan resistencia al paludismo se concentran sobre todo en el Mediterráneo, África, sur de Asia y océano Pacífico, donde esta enfermedad ocasionaba una gran mortalidad, pues la anemia que provoca debilita las defensas del organismo contra otras enfermedades infecciosas. Por este motivo, el paludismo es probablemente la enfermedad más grave, sobre todo en los trópicos, pero también en climas más templados. Hay numerosos caracteres genéticos que brindan una ventaja selectiva en presencia del paludismo, como las microcitemias y la falcemia. Estos polimorfismos, y otros próximos a ellos en los cromosomas, también permitieron hallar las huellas genéticas de migraciones griegas y fenicias del Mediterráneo, y malayopolinesias en el este del Pacífico.

En el norte de los Andes hubo una expansión importante, estimulada por la agricultura, que al principio partió probablemente de México. Desde allí partieron luego expansiones secundarias. Una de ellas, hacia la llanura de Brasil, quizá se apoyara en las plantas que podían crecer en la selva, como la yuca. Ya hemos visto que cuando la yuca fue llevada al África tropical (tal vez por los misioneros, y en cualquier caso después del descubrimiento de América), tuvo un éxito extraordinario y sustituyó en gran medida a los cereales que habían permitido la expansión bantú. En el norte de México el progreso de la agricultura fue muy lento, probablemente a causa de los desiertos que se interponían, y llegó al norte de América mucho después, en los últimos 2000 años.

En Australia la agricultura aún no se había desarrollado cuando, a finales del siglo XVIII, James Cook llegó a las costas de esta isla-continente. En cambio, Nueva Guinea, que estaba separada de Australia por un pequeño canal, tenía una agricultura muy desarrollada desde hacía milenios. Sus costas también habían sido colonizadas por los malayopolinesios. Aunque era mucho más pequeña, tenía una población superior a la de Australia.

Es evidente que importantes expansiones démicas (también podríamos llamarlas «diásporas») han jalonado los últimos 100 000 años del hombre moderno, permitiendo que ocupe casi todas las tierras emergidas del planeta. Su rastro genético se puede seguir claramente en los mapas geográficos de los componentes principales.

En general, las expansiones fueron desencadenadas por innovaciones tecnológicas, que estimularon el crecimiento demográfico y la migración. Por ejemplo, el aumento de los alimentos puede causar crecimiento demográfico, que provoca una presión de la población y da inicio a la expansión, manteniendo el ciclo crecimiento-posterior migración en las tierras recientemente ocupadas. Las innovaciones de los medios de transporte pueden facilitar los desplazamientos migratorios. El poder militar fue útil o en algunos casos necesario, cuando hubo que arrebatar las tierras a sus ocupantes primitivos. Pero la fuerza militar no fue necesaria para las migraciones por tierras deshabitadas o escasamente habitadas. Cuando una fuerza numéricamente pequeña, gracias a su superioridad militar, pudo someter a grandes masas de población, el efecto genético de los ocupantes fue modesto o nulo, mientras que el efecto cultural por lo general fue importante. El efecto genético de una expansión démica depende sobre todo de la relación numérica entre los inmigrantes y los aborígenes. En el caso de la migración de los agricultores neolíticos a regiones habitadas por cazadores-recolectores, éstos no eran muy numerosos y se reproducían lentamente: un hijo cada cuatro años, lo que supone una velocidad de crecimiento de la población cercana a cero. Los cazadores-recolectores son seminómadas, y en sus desplazamientos tienen que llevarse todos sus bienes, además de los niños que tienen menos de tres años y no pueden caminar al ritmo de los adultos. La agricultura hizo que la densidad de población posible aumentara de diez a mil veces, y supuso la desaparición del nomadismo y la necesidad de llevar en brazos a los niños más pequeños. Entre los agricultores, la regla de no procrear durante cuatro años fue perdiendo importancia o desapareció. Entre los pigmeos y otros pueblos cazadores todavía existe esta regla, que también incluye un período de abstinencia sexual de tres años después del nacimiento. Pero en una economía de cultivo es conveniente contar con ayuda, sobre todo en la vejez, por lo que los niños tienen más valor. Por lo tanto, el crecimiento de una población agrícola puede ser rápido. Por lo general, los cultivadores se consideran una clase económica superior a los cazadores-recolectores. Puede haber matrimonios mixtos, pero la regla general (por lo menos entre los pigmeos y los habitantes de las aldeas africanas vecinas) es que los cultivadores a veces se casan con mujeres pigmeas. En la mayor parte de África los futuros maridos compran a su mujer, pagando una cantidad a sus padres, y las mujeres pigmeas cuestan menos; además, tienen fama de ser más fértiles. Pero el matrimonio opuesto no es aceptado socialmente. La mujer puede subir, pero no bajar, en la escala social (a esto en antropología se le llama hipergamia). Si al principio una población de cultivadores que vive junto a una de cazadores-recolectores parte, digamos, de una relación 1:1, los cultivadores se reproducen más deprisa hasta alcanzar densidades demográficas más altas, y por eso cuentan con ventaja genética, ya que la composición genética de la población final depende de las dimensiones demográficas relativas de los dos tipos genéticos.

Los pastores nómadas que se difundieron en áreas previamente ocupadas por agricultores, por lo general eran menos numerosos que estos últimos. No les gustaban las ciudades, y preferían quedarse fuera, en campamentos, cerca de sus rebaños. También por esto dejaron restos arqueológicos menos importantes que los agricultores. El poder militar a menudo les permitió controlar a grandes grupos de agricultores, conservando el poder político. Los pastores que ocuparon el subcontinente indio recibieron el nombre de arios, y crearon una sociedad muy estratificada, una sociedad de castas con una fuerte endogamia y una jerarquía muy rígida, fijada por el poder religioso. En todos los estados de la India la casta más alta es la de los brahmanes, sacerdotes-filósofos de origen ario, sobre todo en el norte.

Cada expansión produjo gradientes de distinta importancia, pero siempre tuvo como resultado una mezcla gradual con las poblaciones vecinas. Como ha habido muchas, que en parte se han superpuesto, sería difícil aislar unas de otras sin la ayuda del análisis de los componentes principales. Hasta ahora no se ha podido establecer una datación cuantitativa directa de estas expansiones, pero quizá se pueda establecer cualitativamente el orden histórico, que por lo general debería corresponder al de su importancia numérica. En efecto, es probable que los componentes más elevados sean los más antiguos, ya que en los tiempos más antiguos la densidad demográfica de las poblaciones era más pequeña y, por lo tanto, era más probable que la deriva genética generase diferencias genéticas más marcadas. Se puede medir la variación genética global debida al cuadro genético del componente principal: cuanto más fuerte es el gradiente, mayor es la variación debida al componente. En el caso de Europa tenemos una posibilidad de verificar esta regla. La primera expansión, la neolítica, originada en Oriente Próximo, empezó hace 9500 años y duró 4000 años. La segunda probablemente fue más reciente, aunque no tenemos datos arqueológicos ni lingüísticos seguros sobre el origen de la familia de las lenguas urálicas. En general en Europa las influencias urálicas tienen más de 2000 años, y es probable que sean mucho más antiguas. En cuanto al origen de los kurganes, sin duda es más reciente que el neolítico. Pudo empezar hace unos 5000 años, para terminar al final del Imperio romano. Tenemos que admitir que son cálculos muy imprecisos, pero parece que no andan muy descaminados. En lo que respecta al cuarto componente, las migraciones partidas de Grecia empezaron entre 2800 y 4000 años atrás. Por lo tanto, parece que el orden cronológico de las expansiones es respetado por el orden de los componentes. El quinto, por su parte, no es una expansión, sino más bien lo contrario, una contracción, y la regla no se aplica.

Los componentes principales se pueden comparar con el método de datación estratigráfico utilizado en arqueología, el único que existía antes del empleo del radiocarbono. Este último proporcionó un método absoluto de datación bastante más riguroso y, sobre todo, cuantitativo. Ya hemos visto que la estimación de la fecha depende de una magnitud medida físicamente, la velocidad de desintegración del elemento radiactivo C14, que no está influida por la temperatura u otros factores físicos o químicos. El método sólo se puede utilizar si el material por estudiar contiene suficiente carbono. De todos modos tiene un defecto: depende de que sea cierta la hipótesis de que la composición de la atmósfera en los últimos miles de años ha sido constante, y que también ha sido constante la intensidad de los rayos cósmicos que producen el C14. Algunas observaciones indican que la constancia no es perfecta, pero por suerte también permiten hacer correcciones cuantitativas.

¿Podemos buscar un método parecido para la datación genética? Hasta ahora dependía completamente de la comparación con las fechas de referencia estándar. Por ejemplo, en el capítulo 3 dije que la datación de la Eva africana (a la que seguiré llamando con este nombre, equivocado pero fácil de recordar) se obtuvo contando la diferencia media, entre africanos y no africanos, de los nucleótidos de un determinado segmento de ADN mitocondrial, y comparándola con la diferencia entre el chimpancé y el hombre para el mismo segmento. Se conoce la fecha de esta última separación gracias a otros cálculos parecidos realizados con otros segmentos de ADN o con proteínas, que a su vez utilizan como tiempo de referencia las fechas de origen geológico-paleontológico —como la gran radiación evolutiva de los Mamíferos después del cataclismo de hace 65 millones de años, debido a un meteorito que perforó la corteza terrestre en México. Casi todas las fechas de separación obtenidas en genética se calculan con referencia a tiempos exteriores estándar, y sólo son válidas si éstos son correctos y si la relación entre número de diferencias en nucleótidos (o aminoácidos en las proteínas) y tiempo de separación permanece constante.

Recientemente hemos introducido un método de datación genética completamente nuevo, que no depende del uso de un tiempo exterior estándar. Es un método absoluto como el del radiocarbono, pero utiliza un reloj biológico interno: la frecuencia de mutación. Las frecuencias de mutación pueden cambiar un poco con las condiciones ambientales, pero en general parece que son muy estables. Se trata de fenómenos casuales, como la desintegración del carbono radiactivo, pero dependen de fenómenos químicos poco conocidos, y por lo tanto hay un efecto de la temperatura, a diferencia del radiocarbono, sobre cuya desintegración no influye la temperatura. En un animal de sangre caliente como el hombre, este efecto es menos importante que en otros animales. Ahora tenemos un motivo que nos impulsa a estudiar las frecuencias de mutación en el hombre con más atención que la prestada hasta el momento. Si se puede conocer la frecuencia de mutación por generación de ciertos genes, y contar los mutantes que separan dos poblaciones —o dos estratos de componentes principales— para estos genes, se puede valorar su separación evolutiva en número de generaciones. La duración de una generación es conocida, aunque esté sometida a modificaciones de unas poblaciones a otras. Es preciso que la frecuencia de mutación caiga en un intervalo conveniente, y que sea conocida: si es muy pequeña, no resulta sencillo valorarla, en el hombre. Para los microsatélites el intervalo es prácticamente perfecto, y existen estimaciones de la frecuencia de mutación.

Los microsatélites ya han revelado su gran utilidad para resolver otros problemas genéticos clásicos. Como hemos visto en la página 91, son repeticiones de una secuencia muy sencilla, formada, por ejemplo, por CA (donde C y A son las iniciales de los nucleótidos citosina y adenina), repetidos: CACACACA… CA… CA. Supongamos que en un punto preciso de un cromosoma se encuentren 15 copias de la repetición, y en el mismo lugar del mismo cromosoma de otro individuo —o en el otro cromosoma del mismo individuo, procedente del otro progenitor— hay, por ejemplo, 19. La mayor parte de las mutaciones consiste en la agregación o la pérdida de una sola copia (el dinucleótido CA), y la frecuencia de mutación calculada es muy próxima a 1 en 2000 individuos por generación. La diferencia en el número de copias de un microsatélite en estos dos cromosomas, 15 y 19, es decir 4, es el resultado de la acumulación en las generaciones de numerosas mutaciones, por lo menos 4, pero generalmente más (ya que de vez en cuando una mutación, que quita una copia, puede anular el efecto de una mutación anterior que había añadido una).