XX

Atenas, Odós Dionysíou

10 de noviembre, nueve de la noche

Mireille se sentía frustrada e impotente, y en cierto modo responsable de lo ocurrido: ella tenía la culpa de que Karamanlis hubiera llegado hasta allí. ¿Cómo lo habría hecho si no? Tal vez se había fiado ingenuamente de Zolotas o quizá la habrían estado vigilando… Mientras buscaba una respuesta a sus interrogantes, dio un brinco al oír a su espalda un leve chirrido seguido del gañido apenas perceptible de un perro.

A su espalda, a pocos metros de distancia, había una tapia baja tras la cual se divisaba una escalera exterior que bajaba de la puertecita del primer piso de un modesto edificio. En ese mismo instante, por esa puerta salía un hombre envuelto en un abrigo oscuro, tocado con un sombrero. Un perro de gran tamaño y pelambre oscura lo recibía moviendo alegremente la cola. El hombre cerró la puerta, con un gesto leve pasó la mano derecha por el goterón de la cornisa y luego se agachó para acariciar al perro que se restregaba contra él. Bajó la escalera y desapareció durante un momento, pero a Mireille le pareció que lo oía hablar en voz baja con el perro y que el animal respondía gañendo a la voz afectuosa de su amo.

Un minuto más tarde se abrió una puerta que comunicaba el patio con la calle y por ella salió un hombre que se alejó en dirección opuesta. Oculta tras un saliente de la tapia, Mireille lo vio caminar, ni despacio ni deprisa, con pasos largos y seguros, las manos en el bolsillo. Tuvo la clara sensación de haber visto ya esos andares y esa forma de llevar la cabeza erguida: ¡era él! El hombre del Mercedes negro, el hombre que había posado para aquella enigmática escultura, para el rostro de piedra con los ojos cerrados.

¿Cómo era posible? ¿Si había desaparecido hacía muy poco por la boca de una alcantarilla, si Karamanlis gritó que había oído el ruido de sus pasos allá abajo? Sin embargo, en el fondo no tenía dudas. Decidió asegurarse, recorrió la manzana a buen paso y se acercó bastante a los hombres de Karamanlis arracimados alrededor de la entrada de la alcantarilla. La persiana del número 17 seguía cerrada pero de la puerta de al lado, que daba a un semisótano, salía una claridad difusa. Un cartel con la palabra «Artopoleion», pero más aún el delicioso olor a pan indicaban que una tahona había comenzado su actividad en plena noche.

Se lo encontró de frente avanzando en dirección a ella. Calculó sus pasos para poder cruzárselo a la altura de una farola y logró verle bastante bien la cara: no había duda, era él. Pasó muy cerca y trató de percibir su olor, si venía de las alcantarillas se le notaría.

Olía a pan. Sí, de él emanaba el inconfundible olorcillo a pan recién salido del horno. No lograba entenderlo. Se ocultó en la esquina del primer cruce que encontró y volvió sobre sus pasos. El hombre estaba a unos treinta metros. Se había detenido. Entraba en una cabina de teléfono.

En la casa de Ari comenzó a sonar el teléfono, pero Ari no se movió.

—No comprendo tus palabras —dijo Michel casi dando un brinco—, pero si está vivo, lo encontraré y lo obligaré a que me escuche… tendrá que escucharme.

El teléfono sonó cinco veces, y calló, después volvió a sonar. Michel miró primero a Ari con cara sorprendida y luego el teléfono que estaba sobre la mesita. El repiqueteo del timbre llenó la pequeña habitación desnuda de una angustia intolerable hasta que repentinamente Ari apoyó la mano en el auricular. El teléfono dejó de sonar y luego volvió a hacerlo cuatro veces más. El viejo no pronunció una sola palabra, como si estuviera escuchando atentamente y luego continuó diciendo:

—Existen lugares, épocas y también personas para las que las palabras vivo o muerto ya no tienen el significado que nos es familiar… Ha tocado la última hora de todo este asunto. Te lo ruego, hijo mío, márchate, vuelve a casa. No soy el más indicado para decírtelo, pero ya lo ves, te lo digo igual. Vuelve a casa mientras estás a tiempo de salvarte, te lo ruego… Ay, madre santa, habría sido bonito reunimos otra vez a beber oúzo y cantar… habría sido bonito… Ay, madre santa… Márchate, muchacho, márchate.

—Mañana por la noche en Çanakkale… no me queda mucho tiempo.

Michel se levantó, abrió la puerta y al recibir una ráfaga de lluvia, se cerró el impermeable. Ya no se oía la flauta, en la fonda de Tássos se había apagado la última luz.

Mireille lo observó atentamente y le dio la impresión de que el hombre había telefoneado pero no había dicho una sola palabra. Quizá no habría encontrado a nadie o quizá se habría limitado a transmitir una señal… ¿pero para qué? Olorcillo a pan. ¡La tahona! ¡El semisótano contiguo al número 17! Seguro que había pasado por allí. Recordó entonces aquel gesto, la mano que pasaba veloz por el goterón de la cornisa. Volvió sobre sus pasos y se acercó a la puertecita de la tapia exterior, pero de inmediato, unas pisadas y un gruñido sordo le advirtieron que el guardián seguía allí.

Retrocedió para ver mejor la puerta por la que había salido el hombre a la altura del entresuelo y notó que sobre el tejado del edificio se proyectaba la balaustrada de la vivienda contigua a la cual se llegaba por el grueso tronco de una glicina que subía desde el suelo y se ramificaba hasta cubrirla en forma de pérgola. Allí arriba el viento le vendría de cara.

Tenía miedo y unas ganas locas de salir corriendo, de volver al hotel y esperar el regreso de Michel, pero al mismo tiempo sentía que en ese momento vivía por ella y por Michel como nunca lo había hecho en toda su existencia.

Trepó ágilmente y sin excesivo esfuerzo por el tronco de la glicina. De vez en cuando, rozándole las manos salía volando un gorrión que había ido a buscar cobijo nocturno entre esas ramas; en instantes, el murmullo de las alas asustadas se perdía en la oscuridad.

Llegó a la balaustrada cubierta de hojas secas y desde allí se dejó caer al tejado de la casa de al lado, arrastrándose por las tejas hasta alcanzar la cornisa. Tendió la mano hacia el goterón y buscó a tientas hasta que tuvo entre los dedos una llave Yale. Podría explorar el refugio secreto de aquel hombre enigmático, y tal vez descubrir el misterio de la máscara y de la luz que a veces se encendía en plena noche para filtrarse por debajo de la persiana siempre cerrada de la calle Dionysíou, 17.

Tenía que comprobar dónde estaba el perro; sabía que en cuanto bajara al rellano, el animal se le echaría encima. Por tanto, tendría que abrir la puerta y cerrarla en el menor tiempo posible. ¿Dónde estaría el perro en ese momento? Esperó con el corazón cada vez más palpitante a que el animal se moviera, aunque fuera un poco para calcular a qué distancia estaba de la puerta, si se encontraba en el jardín o al pie de las escaleras. Pero no se oía absolutamente nada: el chucho permanecía inmóvil y completamente oculto en algún lugar del jardincito, dispuesto a abalanzarse sobre ella hecho una furia.

Esperó un momento más, no quería dejarse despedazar sólo para satisfacer su curiosidad. De pronto oyó un suave maullido y vio la silueta oscura de un gato perfilada en lo alto de la tapia. ¡Por fin algo que iba a cambiar la situación! El gato siguió avanzando sin que nada ocurriera, se detuvo, vaciló un instante palpando el vacío con la patita anterior y luego saltó dentro pero tampoco se oyó nada. Daba la impresión de que el guardián sabía que no era ése el intruso y lo esperaba inmóvil en la entrada.

Mireille decidió que tenía que intentarlo de todas maneras y que si se marchaba no se lo habría perdonado nunca. Planeó cuidadosamente cómo bajar al rellano sin hacer ruido, con la llave en la mano para no perder tiempo en sacarla del bolsillo, y rogó fervorosamente porque le alcanzara el tiempo para meterla en la cerradura y abrir la puerta antes de que el perro se le echara encima. Inspiró profundamente y se descolgó buscando a tientas el rellano con la punta del pie. Se dejó caer sin hacer ruido. Entró entonces en el haz luminoso de la bombilla que pendía de la cornisa. Se habría vuelto visible igual que el hombre que había bajado a la calle cuando ella lo vio.

Buscó la cerradura y trató febrilmente de meter la llave. No entraba. La giró del revés y por fin la llave entró y la cerradura se abrió con un ruido seco. Mireille se detuvo un segundo para comprobar si oía algún movimiento en la oscuridad.

Estaba de suerte, el silencio era total. Empujó despacio la puerta, para que no chirriara, se deslizó por el vano abierto y se volvió para cerrarla otra vez pero en ese instante un ladrido repentino y enfurecido le heló la sangre: el perro se lanzó escaleras arriba y con las patas y los dientes trató de abrir la puerta. Mireille empujó con todas sus fuerzas pero el animal casi había metido la cabeza entre el batiente y la jamba e intentaba introducir el cuerpo. Sus furiosos ladridos retumbaban en el ambiente cerrado con una ferocidad espantosa, parecía contar con una energía infinita y arrasadora. Mireille empujaba la puerta con la espalda y se afirmaba sobre los pies con toda la fuerza de la desesperación, pero sabía que no iba a aguantar mucho más.

Entre el tropel de pensamientos que cruzaron por su mente aterrorizada recordó que en el bolsillo interior de la chaqueta llevaba una botella de spray desodorante. La encontró y se agachó sin dejar de afirmarse sobre los pies hasta que logró acercarse lo suficiente. Luego roció el desodorante en la cara del animal que retrocedió medio enceguecido y por fin Mireille pudo cerrar la puerta. Un instante más tarde el perro volvía al ataque con renovados bríos lanzándose con todas sus fuerzas contra la puerta y haciendo vibrar toda la pared. Mireille se alejó corriendo por lo que parecía un pasillo oscuro, cruzó una habitación y comenzó a bajar unas escaleras. Daba la impresión de que los ladridos del perro se habían atenuado para transformarse en un gruñido sordo y lejano.

Encontró un interruptor y encendió la luz. Por fin había entrado, ¿pero en dónde? Avanzó entre dos paredes blancas, completamente desnudas, hasta encontrarse ante otra puerta, donde calculó que estaría casi a nivel de la planta baja. La abrió y entró en una sala no muy grande y bien decorada. En un rincón, sobre un caballete, había un retrato inacabado de mujer; parecía una actriz de teatro clásico con traje antiguo. Era muy hermosa, de una belleza aristocrática e intensa en ciertos aspectos, le recordaba a Irene Papas. En una pared vio la foto de un joven de poco más de treinta años, con el torso desnudo, tensando un arco con tres estabilizadores. El muchacho tenía el cuerpo delgado y musculoso, y el sol le daba en los hombros y el brazo izquierdo. La luz sesgada que le iluminaba apenas el ojo fijo en el blanco le arrancaba un brillo siniestro. Era como si aquel ojo negro y fijo llevara escrita una sentencia inexorable.

La estancia carecía de ventanas, igual que el corredor que la precedía. Mireille respiraba entrecortadamente por el miedo y la tensión. ¿Qué iba a hacer si de repente aparecía el dueño de ese extraño refugio? Se acercó a la puerta que había al fondo de la sala y cuando se disponía a llevar la mano al picaporte la apartó con el corazón en la boca: de la habitación contigua le llegó el ruido de pasos nerviosos.

Miró desesperadamente a su alrededor en busca de un escondite pero no vio nada. No podía salir por donde había entrado porque corría el riesgo de que aquella fiera que acechaba en la oscuridad la despedazara. Se sintió perdida.

—Por ahí, capitán, se ha ido por ahí, se oyen pasos. Lo tenemos. ¡Venga, venga!

Sin dejar de jadear, Karamanlis corrió hacia el haz luminoso de la linterna con la que uno de sus hombres trataba de alumbrar la acera que flanqueaba el gran colector de las cloacas.

—¿Lo has visto? —preguntó apoyándose en la pared que rezumaba humedad.

—No, capitán, pero oí el ruido de sus pasos.

—Yo no oigo nada.

—Le aseguro que…

—Hemos dejado que nos tome el pelo. Ese hijo de perra se nos ha escapado.

En ese instante se oyó bien claro el rumor de pasos que aceleraban hasta alcanzar el ritmo de carrera.

—Tienes razón, maldita sea, viene de ahí. Deprisa, moveos y cogedlo, maldición, que no puedo más, que me falta el aire.

El agente y un compañero que tenía a su lado se lanzaron en la dirección de la que venía el ruido pero se detuvieron en seguida delante de una pared. Se miraron a la cara estupefactos y volvieron sobre sus pasos: bajo las bóvedas cubiertas de moho el silencio era completo, pero al cabo de un minuto, el pasillo subterráneo volvió a llenarse de ecos de pasos, lentos esta vez, pasos de alguien que daba vueltas despreocupadamente por aquel sótano fétido, a su aire, como si estuviera en su propio reino.

Mireille se ocultó en el único rincón reparado, detrás de un sofá, pero sabía que confiaba su suerte a un escondite muy poco seguro: cuando esos pasos llegaran al umbral y se abriera la puerta, ¿cuánto tiempo iba a poder permanecer oculta? ¿Un minuto quizá, dos a lo sumo? Pero había algo extraño en aquellos pasos que por momentos eran lentos, por momentos se detenían o se apresuraban aunque sin acercarse nunca.

Mireille se armó de coraje y se acercó a la puerta, aferró el picaporte, abrió una pequeña rendija y miró hacia el otro extremo: vio unos cuantos escalones que bajaban y luego un vano no muy grande iluminado apenas por una luz de emergencia y por la reverberación de lo que parecían pilotos luminosos de un panel electrónico. De pronto volvió a oír el sonido de pasos pero estaba ya segura de que nadie podía recorrer tanto espacio en una estancia tan pequeña.

Abrió la puerta, bajó las escaleras y se encontró delante de una consola electrónica adosada a la pared más larga. En la consola se veía un trazado luminoso que parecía el de una calle, de unas vías del ferrocarril o del metro, y en otro lugar —donde un segmento lateral se separaba del eje principal— se veía palpitar una luz roja que se movía a lo largo del segmento mismo y la cadencia con la que parpadeaba era exactamente la misma que la de los pasos que se oían. Un truco. Una ilusión computadorizada. ¿Pero con qué fin?

Abajo, a la izquierda, había unos guardagujas; instintivamente accionó el primero y oyó una voz que le produjo un sobresalto.

—¡Detente! ¡Detente, imbécil! ¿No ves que estamos corriendo detrás de nadie como idiotas en medio de la mierda?

—Pero capitán, usted también ha oído ruido de pasos…

—Ya y seguimos oyéndolo, y viene de ese brazo que acabamos de recorrer y al cual se accede por donde estamos nosotros. Si de verdad estuviera allí tendríamos que haberlo visto pasar, ¿no te parece? Es un truco, maldita sea, es un jodido truco…

¡Dios santo, la voz del capitán Karamanlis! Resonaba como si proviniera de debajo de una bóveda. Karamanlis estaba todavía en las cloacas y ese ingenio infernal localizaba su posición, tal vez por la voz, por el ruido de sus pasos o por el de sus hombres y así programaba trampas acústicas que los llevaban de un lado a otro en una persecución sin sentido por toda la red de cloacas siguiendo el rastro de un fantasma.

Mireille volvió a dejar el interruptor en la posición original y las voces cesaron. Dios santo, ¿qué mente había sido capaz de concebir una defensa de ese tipo y quién sabe cuántas más para proteger la persiana inaccesible de la calle Dionysíou?

Volvió a la estancia contigua y se encontró otra vez en un pasillo intensamente impregnado de olor a pan recién salido del horno. Miró al techo y vio que había unos conductos de ventilación que sin duda comunicarían de alguna manera con el horno del semisótano que había en el número 15. La imprenta del número 17 debía de estar más o menos encima de su cabeza; de allí había salido el opúsculo que le había quitado el sueño a Michel:

Hipótesis sobre el rito nigromántico en Odisea XI.

Al final del pasillo había una escalerita de madera que conducía al techo donde se veía una trampilla cerrada. Fue hasta ella, comenzó a subir y, a medida que se acercaba a la trampilla, sintió en la garganta una angustiosa sensación de opresión y ahogo, como si estuviera aproximándose a la puerta del Infierno.

El capitán Karamanlis miró la escalerita que tenía delante y subía a la superficie. Volviéndose a sus hombres les dijo:

—Si no me equivoco, subiendo por ahí, saldré cerca de mi coche. Vosotros volved por donde hemos venido y quitaos de en medio. El que esté de guardia, que vuelva a la central y continúe con el patrullaje de rutina. No quiero informes de ningún tipo, claro está.

—Como usted diga, capitán.

Con una linterna encendida en la mano, Karamanlis subió por la resbaladiza y herrumbrada escalerita de hierro. Levantó la trampilla, asomó la cabeza y apoyándose en las rodillas izó el cuerpo, volvió a colocar la trampilla en su sitio y apagó la linterna. Tenía un sentido de la orientación formidable: su coche estaba aparcado a cincuenta metros, a la izquierda de la calzada. Fue hasta él con paso rápido y metió la llave en la cerradura. En ese momento, su sexto sentido de viejo policía le hizo notar la sensación clarísima de que había alguien a sus espaldas: un segundo después, una voz que jamás habría creído oír en ese instante y en ese lugar, le confirmó que no se había engañado.

—Hola, capitán Karamanlis.

Pálido por la sorpresa y la fatiga, Karamanlis se volvió bruscamente.

—El presunto almirante Bógdanos. Muy bien. Ya no me tomará más el pelo. —Jadeaba—. Ahora vendrá conmigo a la Jefatura Central, tengo que hacerle algunas preguntas y sobre todo, ver su documentación.

—No diga idioteces. Estoy aquí para salvarle la vida. Claudio Setti está vivo.

—Si eso es todo lo que debe decirme, ya puede acompañarme a la Jefatura Central, allí hablaremos con más tranquilidad.

—Claudio Setti se dispone a acabar con usted y con el bestia de su agente al que ya salvé de una muerte segura. Además, piensa enviar al fiscal general una declaración escrita, acompañada de una serie de documentos sobre el asesinato de Heleni Kaloudis. En el mejor de los casos, usted acabará pudriéndose en la cárcel por el resto de sus días y su amigo será descuartizado como un cerdo y colgado de las corvas. Aunque no puedo excluir que a usted le toque igual suerte… al fin y al cabo, ese muchacho es imprevisible.

—No me creo una sola palabra de lo que me ha dicho, es usted un impostor.

—Entonces fíjese en esta foto. La sacaron en Estambul hace una semana, fíjese en el cartel que hay a su espalda con la publicidad del partido Turquía-España. —Karamanlis miró la foto que reproducía sin lugar a dudas a Claudio Setti en una calle de una ciudad turca—. En este momento está en Grecia, con identidad falsa.

—¿Dónde?

—En Efira.

—Efira. —Karamanlis recordó de pronto la voz ronca y burlona que había oído salir de la boca del kallikántharos en el monte Peristeri.

—¿Es allí donde me quieren llevar, no es cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué a ese lugar de mierda? ¿No podríamos ajustar las cuentas aquí, en Atenas? Lugares bonitos los hay también aquí en Atenas…

—No diga tonterías. Setti está en Efira porque allí tiene un amigo, Aristotelis Malidis. Creo que lo ha ayudado y protegido durante todos estos años. Aunque si no he entendido mal, no estará allí por mucho tiempo. Si no logramos cogerlo ahora, nos arriesgamos a perderlo definitivamente. Y si así ocurriera, puede usted tener la seguridad de que se le echará encima cuando menos se lo espere. Ese hombre es capaz de permanecer oculto e inactivo durante años para atacar cuando todo el mundo se ha olvidado de él. Y esto va también por su amigo. Piense en Roussos y en Karagheorghis… en la noche de Portolago…

Karamanlis parecía asombrado, confundido.

—¿Y a santo de qué hace usted todo esto? Usted no es el almirante Bógdanos… El almirante Bógdanos está enterrado en la tumba de su familia en Volos. No sé quién es usted.

—Y es mejor que siga sin saberlo durante un tiempo más. En cualquier caso, no puede usted tener la certeza de saber quién está sepultado en la tumba de Volos.

—No querrá hacerme creer que el que está enterrado en el cementerio de Volos es el impostor.

—Me limito a aportarle hechos, a poner en sus manos a un hombre… con la esperanza de que en esta ocasión no se le escape. Cuando hayamos terminado de una vez por todas con este asunto enojoso, ya no tendrá importancia quién soy yo. Trate de hacer que ese muchacho no pueda causar más daños y obtendrá todas las explicaciones que desee. Si le interesa saberlo, son órdenes que vienen de arriba.

—¿Le importaría sentarse conmigo en el coche, señor… cómo debo llamarlo? Ya no puedo tenerme en pie.

—Según la nueva documentación que me entregaron mis superiores soy ahora el capitán de fragata Dimitrios Ritzos. —Le enseñó un carné de la marina militar perfectamente en regla—. De todos modos, sigo siendo oficial de la marina. ¿Pero por qué no me llama «comandante»? Es más sencillo y menos formal. Perdóneme si no me subo a su coche. Apesta usted, Karamanlis.

—Ya.

—Verá usted, Karamanlis, durante la guerra civil, en la zona de Kastritza, cuando combatía contra los miembros del cuerpo de seguridad del general Tsolaglu también me llamaban «comandante».

—Kastritza. Entonces estábamos en frentes enemigos. Conque el «comandante», ¿eh? Entonces he oído hablar de usted.

—Olvídelo, Karamanlis, son cosas del pasado. Ahora, el bien del país exige la concordia. Además, no tenemos mucho más que decirnos, llévese a Vlassos. Es un cebo seguro, en cuanto Setti lo vea dando vueltas por ahí, perderá la cabeza y cometerá algún error.

Karamanlis se sentó al volante de su coche dejando la puerta abierta. Metió la mano en la guantera y sacó un paquete de cigarrillos que llevaba allí meses todavía cerrado. Sacó un cigarrillo y lo encendió.

—Al diablo, seguramente no serán más peligrosos que la trampa en la que voy a meterme. —Aspiró con fruición una gran bocanada de humo.

—Una cosa, Karamanlis. Espero que se haya dado cuenta de que en todo momento pude haberlo despedazado. Me he limitado a jugar con usted como el gato con el ratón para que se dé cuenta de quién dicta las reglas. Y ahora sea bueno y haga lo que le digo. —Se dio la vuelta y se dirigió a la calle Stadíou. Karamanlis se bajó del coche.

—Un momento… comandante. —El hombre se detuvo—. ¿Ha estado alguna vez en el monte Peristeri? Me refiero a si nos hemos visto alguna vez por esa zona.

Se volvió de repente hacia Karamanlis y sus dientes brillaron en la oscuridad al sonreír diabólicamente.

—Alguna vez —respondió—, durante la guerra civil, pero no recuerdo que usted y su batallón estuvieran en esa zona.

—No, de hecho no estuve —respondió Karamanlis. Cerró la puerta y lo vio alejarse con su paso largo y seguro, el cuello levantado y el sombrero calado hasta los ojos.

Recordó entonces con fuerza lacerante las palabras pronunciadas por el kallikántharos en el monte Peristeri azotado por el viento:

Él es quien administra la muerte.

Pues bien, tal como estaban las cosas, más le valía presentarse a la cita. Qué diablos, con una cornada de último momento, justo cuando el enemigo se distraía creyendo tener dominada la situación, ó Távros había mandado al otro mundo a tipos más listos y más duros. Después de todo a él no le había hecho nada. Conectó la radio y llamó a la central.

—Aquí Karamanlis. Decidle al sargento Vlassos que se prepare para partir conmigo mañana a las seis.

—¿Con usted, señor? ¿A dónde?

—A ti qué carajo te importa, es asunto mío. Ocúpate de pasarle el mensaje. —Cuando volvió a levantar la cabeza, el comandante, o quien diablos fuera, había desaparecido después de doblar la primera manzana. Arrancó y se marchó a su casa.

El «comandante»… una extraña figura del período de la resistencia, no se sabía a ciencia cierta en qué bando estaba, había destruido batallones enteros de la Seguridad, pero también había castigado duramente los excesos de ciertas unidades partisanas. La gente lo consideraba un héroe, un mito aunque nadie sabía nunca dónde estaba o quién era en realidad. Sin duda conocería las acciones que él, Karamanlis, había llevado a cabo en la zona de Kastritza y en otras regiones del norte, al mando de su grupo de la Seguridad… en la época en la que era conocido como ó Távros. De todas maneras, el juego estaba a punto de concluir y de un modo u otro saldrían a la luz muchas verdades.

Aparcó delante de su casa, en el lugar de siempre, subió despacio las escaleras y abrió la puerta de su apartamento. Se quitó los zapatos y evitó encender la luz, pero su mujer lo oyó de todos modos y comenzó a chancletear por el pasillo.

—¿Eres tú? Por el amor del cielo, ¿sabes la hora que es? ¿Y ese olor? ¿De qué es ese olor?

Mireille subió lentamente la escalera hasta la trampilla y la empujó con delicadeza; la tapa de madera se levantó casi sola gracias a la tracción de un contrapeso y la muchacha se encontró en la imprenta de la calle Dionysíou. Encendió la luz y miró a su alrededor. Todo estaba en perfecto orden, como si hubiera funcionado hasta el día anterior, el suelo estaba limpio, ordenados en los estantes había paquetes de papel y en un rincón, la imprenta. ¿Habría salido de allí el opúsculo de Periklis Harvatis?

Estaba cansada, exhausta por la tensión y la falta de reposo, tenía la garganta seca y el corazón le latía a un ritmo irregular dándole por momentos sensación de ahogo.

Se puso en pie. ¿Dónde estaría Michel en ese momento? De pronto sintió que una amenaza se cernía sobre él, como una nube cargada de granizo que se cierne sobre un campo de trigo. Avanzó por la salita y revisó los estantes: había de todo, documentos de distinto tipo, certificados, carnés, componentes electrónicos, libros, discos, un viejo busuki.

Pasó a la trastienda que parecía mucho más amplia que la imprenta misma y reunía la más extraña e incongruente colección de objetos que hubiera visto en su vida: un viejo fusil Lee Enfield y un revólver norteamericano, una proclama del siglo XVIII de los leftes contra los turcos, una bandera de combate de un buque corso bizantino del siglo XVI, un estandarte del batallón sagrado de Ypsilandis, fotos antiguas, objetos de arte de diversas épocas, armas antiguas, cuadros, estampas, los remos y el timón de un barco, una red de pesca, modelos de naves antiguas, una copa ática con figuras negras, un puñal damasquinado de finales del período micénico, una mesa de juego…

En un rincón, un paquete con unos cuantos centenares de extractos. La obra de Harvatis:

Hipótesis sobre el rito nigromántico en Odisea XI.

Al costado, en un portafolios, había un escrito mecanografiado del mismo autor que se titulaba: Hipótesis sobre la posición del lugar denominado «Kelkea» o, según otros testimonios, «Bounima» o «Boúneima».

Mireille estaba agotada pero sabía que debía sentarse y desentrañar de esos apuntes hasta el más recóndito de sus significados, hasta la expresión más insignificante. No quería llevarse nada de aquel lugar en el que flotaba una extraña sensación sacra, silenciosa pero intensa, para no dejar señal alguna de su paso, para que el inquilino de aquel refugio singular tan temiblemente celoso de su soledad pudiera seguirle la pista.

Después de apagar la luz de la imprenta, con miedo y dolor, se enfrascó en la lectura. Echó un vistazo al reloj, quizás a esas horas el camarero del bar de enfrente estaría fregando platos y habría notado que la luz se encendía y se apagaba, y no sabría si telefonear otra vez al hotel de aquella muchacha que le había dado mil dracmas. Tenía miedo de que el dueño del local regresara y la sorprendiera. Estaba segura de que no existía nadie capaz de resistir aquella mirada.

El texto de Harvatis estaba sin terminar y tenía todo el aspecto de ser una colección de apuntes y observaciones:

Comentarios de las fuentes antiguas sobre el texto citado en la referencia del presente estudio:

Aristarco (Escolio H) nos da el nombre de la comarca interior del Epiro donde Ulises debió penetrar: Éis Boúniman é éis Kelkéan (Hacia Boúnima o hacia Kelkéa).

Eustacio: Los antiguos (es decir, Aristarco y su escuela) citan los sonidos roncos y bárbaros de algunos nombres de localidades que llaman Boúnima o Kelkéa donde Ulises habría honrado a Poseidón.

Pausania (I, 12) se refiere al pasaje de Homero como si aquellas poblaciones «que no conocen la sal», fueran epirotas en general, pero los pueblos de la costa no ignoraban la navegación. Los Escolios B y Q mencionan que en el interior de Epiro existía la hales oryktói (es decir, la sal gema) pero está claro que la profecía de Tiresias quería referirse simplemente a pueblos tan alejados del mar que ignoraban el uso de la sal.

Por tanto, la primera situación del lugar en el que Ulises debería ofrecer a Poseidón el sacrificio capaz de poner fin a la maldición que lo persigue y de liberarlo de la hostilidad divina debería buscarse, en opinión de algunos, en el Epiro, pero ya en las fuentes antiguas parece haberse creado una confusión entre Epiro y épeiron (continente) porque se consideraba que Ulises debía de haberse internado mucho en una zona continental. Además, ¿en qué lugar de las áridas montañas de Epiro se cultivaba grano para que el remo, que según la profecía de Tiresias, Ulises debía llevar al hombro, pudiera ser considerado por un viandante como un aventador, instrumento utilizado para separar el tamo del grano?

¿Y acaso en Epiro no había lagos donde se practicaba la navegación interna y donde, por tanto, se conocían bien barcos y remos? Por otra parte, Epiro era el reino de Autolico, abuelo materno de Ulises; ¿por qué entonces el teatro de la última gesta del héroe en el oráculo de Tiresias aparece velado de tanto misterio? Además, el término Kelkéa al que Pausanias sitúa en los orígenes del culto de Artemis Brauronia nos reconduce al Asia, quizás a Frigia o al Asia interior, y también el otro término, Boúneima, parecería significar «dehesa de los bueyes», una imagen que describe muy bien los altiplanos de Anatolia. Aunque también podría derivar de bounós, «montaña» e indicar un monte. Y los sonidos «roncos y bárbaros» de los que habla Eustacio, casi ruidos inarticulados, hacen pensar en una lengua extranjera y lejana y no en un dialecto helénico como el epirota.

A continuación había páginas en blanco con dibujos de difícil comprensión, frases aisladas, versos. Y luego seguían estos comentarios:

Estoy seguro ya de que el rito nigromántico de Odisea XI debe ambientarse en Efira, donde se encuentran la desembocadura del Aqueronte, la laguna Estigia y el promontorio cimerio: es allí donde hay que buscar la solución al problema y quizá también los indicios para reconstruir las últimas vicisitudes de Ulises.

Seguían más páginas con apuntes del diario de excavaciones, croquis, secciones, estratigrafías, dibujos de los objetos hallados. Por todas partes había anotaciones apretadas con una caligrafía menuda y regular. Mireille echó un vistazo al reloj: eran las tres y media de la madrugada. Aguzó el oído pero no oyó nada, aquel lugar parecía completamente aislado o insonorizado y hacía calor.

Llegó al final del fascículo sin encontrar nada que le llamase particularmente la atención, pero entre la cubierta y la última página encontró un sobre con una dirección escrita, al parecer, de puño y letra de Harvatis, pero diferente, envejecida, temblorosa:

Kyrios Stavros Kourás

Odós Dionysíou, 17

Athinai

El sobre había sido abierto con los dedos, deprisa y mal, y el papel presentaba bordes irregulares. Mireille sacó la hoja de papel que estaba dentro y se puso a leer.

Efira, 16 de noviembre de 1973

Mi querido amigo:

Temo que éstas sean las últimas palabras que podré enviarle. Por usted me he enfrentado a la puerta de los Infiernos que ahora está abierta y espera la conclusión de una historia larga y dura. Por desgracia, el gélido aliento de esas profundidades me ha dejado aterido y ha apagado la poca vitalidad que me quedaba en las venas. En el instante mismo en que la fuerza del Erebo me atrapó, en el instante en que aferraba la vasija de oro que llevaba grabadas las imágenes de la última aventura, algo me iluminó durante unos momentos, quizá la clarividencia de quien se dispone a abandonar la vida, y las figuras esculpidas en la vasija hablaron conmigo.

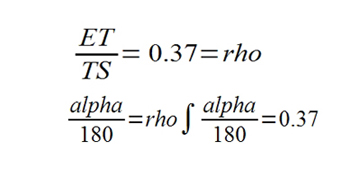

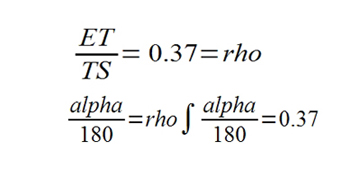

El lugar donde todo debe llevarse a cabo, el lugar que algunos denominan «Kelkéa» y otros «Boúneima» tiene su base donde las columnas negras de la Tebas egipcia fueron a posarse para dar origen a los más antiguos oráculos de la tierra: Dodona y Siwa. La primera se encuentra bajo el signo del jabalí, que los astrólogos de hoy llaman Piscis; la segunda está bajo el signo de Aries. De allí procederán dos de las víctimas que, según está escrito, deberán ser sacrificadas. En el interior de esos dos puntos existen dos entradas al más allá: el lugar desde donde le escribo y el cabo Ténaro. La distancia que separa Efira del cabo Ténaro y la que separa el cabo Ténaro de Siwa guardan entre sí una relación numérica mágica y obligada. Dicha relación que aquí represento en un gráfico y una fórmula con las últimas fuerzas que me quedan, lo llevarán al lugar en el que deberá concluir la historia:

El Toro es la tercera víctima y su nacimiento se encuentra en las laderas del monte Killini, que es el perno en la tierra de ese signo sideral y a cuyos pies, en el lago Estínfalo, se abre otra de las entradas al Averno. Las tres víctimas deberán atravesar las aguas del Aqueronte antes de ser inmoladas.

Una divinidad que está de su parte dejó en las vísceras de la tierra ese mensaje grabado en oro y quiso que yo lo encontrara. Este es mi viático, en cuanto al resto, espero que la Fortuna provea. ¡Adiós, comandante, chaire! A usted, con inmensa admiración, he dedicado mi vida entera.

PERIKLIS HARVATIS

Aunque no las entendía, los ojos se le llenaron de lágrimas, pues percibió en aquellas palabras una devoción inmensa y sin reservas, la vida de un hombre dedicada por completo y sin contrapartidas a un amigo, percibió también la soledad extrema y la indefensión de un ser humano frágil ante la boca abierta del frío y tétrico misterio de la muerte. A toda prisa copió en su agenda el gráfico que representaba el eje de Harvatis, el mismo que había visto en el estudio de Michel y las fórmulas que lo acompañaban. De pronto, una sospecha la hizo estremecer: ¡Siwa! Si su padre le había dicho la verdad, Michel había nacido en Siwa y era del signo de Aries… No, pero qué tendría eso que ver… No podía ser verdad… La hora, las fuertes emociones y la atmósfera sofocante de ese lugar extraño le provocaban alucinaciones: tenía que salir lo antes posible… ¿pero cómo iba a enfrentarse a la fiera acurrucada en el jardín que la estaría esperando para despedazarla? Oyó entonces un ruido de pasos y creyó que el corazón se le detenía en el pecho. Apagó las luces de la primera y la segunda habitación y se ocultó detrás de los estantes.

Los pasos se fueron acercando cada vez más, los oyó debajo de ella; después el ruido cesó pero oyó en seguida el chirrido leve de la polea accionando la trampilla que llevaba hasta la imprenta. Alguien encendió la luz y se paseó por la habitación contigua. Unos cuantos pasos, ruido de papeles… se acercó a la puerta, bajó el picaporte, abrió la puerta, su figura se recortó como una silueta negra en el vano abierto.

Tendió la mano hacia el interruptor y encendió la lámpara que pendía del techo, volviendo a cerrar la puerta. Mireille se apretó más contra la pared pero sabía que si el hombre hubiera avanzado sólo cuatro o cinco pasos habría sido imposible que no la viera. La luz tembló de pronto y se apagó; seguramente se habría fundido la bombilla. El hombre retrocedió entonces, abrió la puerta y dejó que la luz de la otra habitación iluminara el segundo vano. Luego se dirigió hacia la pared de la izquierda, apartó un paquete de papel de un estante y dejó al descubierto una pequeña caja de caudales.

En un panel electrónico pulsó las teclas de la combinación y de reojo Mireille las vio aparecer en la pantalla: 15… 20… 19… 9… 18. La caja de caudales se abrió, el hombre metió la mano en el interior y sacó un estuche largo y negro con dos cierres de cremallera, parecido a los de los instrumentos musicales o las armas. Apagó la luz de la imprenta, cruzó a oscuras el segundo vano y pasó a poca distancia de Mireille, que contenía el aliento; como si viera en la oscuridad, sacó otro objeto que Mireille no alcanzó a distinguir y desapareció por la puerta.

Mireille escuchó atentamente hasta que el rumor de sus pasos se alejó, luego fue a la caja de caudales y repitió la combinación: 15, 20, 19, 9, 18. La caja de caudales se abrió y Mireille iluminó el interior con la pequeña linterna que llevaba colgada del llavero: había un legajo cuya cubierta llevaba un extraño dibujo al carbón: una cabeza de jabalí, una de toro y una de carnero. Se puso a hojearlo y a medida que iba pasando las páginas sus facciones se crisparon, los ojos se tornaron más sombríos y cuando llegó a la última página, una expresión de terror se le dibujó en el rostro y se echó a llorar.

—¡No! —gritó sin poder contenerse más y lanzó el legajo en el hueco abierto como si fuera un hierro candente.

Cerró la caja de caudales y sin dejar de llorar, se abalanzó a la puertecita del fondo, la abrió y bajó tropezando por una escalerilla hasta encontrarse en una especie de bodega. Con la linterna descubrió la rampa de una vieja carbonera desde donde alcanzó la salida ante la mirada asombrada de un perro vagabundo que hurgaba no muy lejos de allí en una bolsa de basura. Se encontraba en Odós Pallenes y con el corazón estallándole en el pecho echó a correr hacia la plaza Omónia. Se detuvo en la primera cabina de teléfonos y llamó al hotel de Michel en Efira. Contestó Norman.

—¿Mireille? ¿Qué ocurre?

—Norman, póngame con Michel, por favor, aunque esté durmiendo. —Siguió un breve silencio—. Norman, contésteme, póngame con Michel.

—Michel no está. Ha salido esta tarde y desde entonces estoy esperándolo. Fue a visitar a Ari, pero Ari ya no está, y él no ha regresado. He dado parte a la policía y lo están buscando… Al parecer alguien ha visto su coche en dirección a Métsevon.

—¿Métsevon? No… santo cielo, no…