Entre las peculiaridades de Taxila había una que, para Alejandro, iba a ser mucho más significativa que todos los gimnosofistas y elefantes: las primeras lluvias de la primavera habían empezado a caer. Sin embargo, aunque los sabios indios que estaban con él eran famosos por sus conocimientos acerca del clima, Alejandro no prestó atención a esto y volvió a la tarea que tenía entre manos. Era bastante sencilla. Los rajás del Punjab tenían sus enemistades locales y, como de costumbre, Alejandro pretendía jugar con ellas enfrentando a unos contra otros. Ambhi de Taxila le había hablado de su vecino Poro, que gobernaba en el sureste a lo largo de la frontera que delimitaba el río Jhelum; tenía elefantes y un gran ejército, y era probable que crease problemas. Los rajás más amistosos del norte fueron recibidos y rehabilitados, pues los pensamientos de Alejandro se habían vuelto ahora hacia el este y no quería interferir en los gobiernos nativos, siempre y cuando sus líneas estuvieran seguras: a Ambhi se le permitió llevar la diadema real y fue recompensado con un botín de 1000 talentos, una vajilla de oro y plata, el atuendo persa y treinta caballos engualdrapados, para disgusto de, al menos, un oficial macedonio que no podía encontrarle ningún mérito a un indio decadente.

A principios de mayo, Alejandro reclutó a cinco mil indios y dejó Taxila para no regresar nunca jamás al río Tamra-Nala y su provincia. La campaña en el río Swat no había logrado más éxitos inmediatos que otros intentos en la historia de exterminar las guerrillas de las montañas. Alejandro había construido murallas, dejado guarniciones macedonias y restituido a los jefes nativos allí donde había sido posible, pero, al cabo de tres meses, las tribus de los alrededores del Pir-Sar se alzarían en una revuelta y asesinarían a su sátrapa. Sería preciso imponer un castigo más severo para tenerlos sometidos durante otros ocho años. En cuanto a Taxila, también recibió una guarnición y un asentamiento de soldados inválidos, pero se necesitarían otros doscientos años para que la presencia de los griegos en Irán y la India la obligase a romper con el pasado. Si Alejandro hubiese regresado entonces se habría encontrado con una ciudad muy distinta: ya no habría visto el caótico desorden de un suburbio indio, sino el ordenado rectángulo de un trazado griego de calles, que finalmente se defendería con una muralla de piedra cuya anchura, de seis metros, estaba reforzada por torres cuadradas a modo de contrafuertes.

Al noroeste del valle, Pushkalavati, la Ciudad del Loto, adoptaría también un aire nuevo y similar: sus callejones se convirtieron en amplias avenidas, cuyas líneas rectas estaban flanqueadas por bloques regulares de tiendas y casas, entre las que de vez en cuando se intercalaba un santuario budista. Cuando la cultura griega rebasó las ciudades del noroeste del Punjab, lo hizo de manera decisiva; unos trescientos años después de Alejandro, la nueva ciudad de Taxila estaba dominada por un templo, quizá dedicado al culto del fuego, y su fachada se distinguía por las clásicas columnas jónicas. Estos cambios forman parte de una historia distinta: la de las conquistas de los reyes griegos que surgieron en la provincia de la Bactriana un siglo después de Alejandro, y de los nómadas escitas posteriores, quienes al parecer continuaron con los planos de las ciudades griegas que vieron en su camino desde la Sogdiana hasta la India. Alejandro había situado en la Extrema Asia a los bisabuelos de unos griegos que un día modificarían la vida urbana en las llanuras cercanas a Rawal-Pindi, si bien el cambio, en sí mismo, no se le puede atribuir a él.

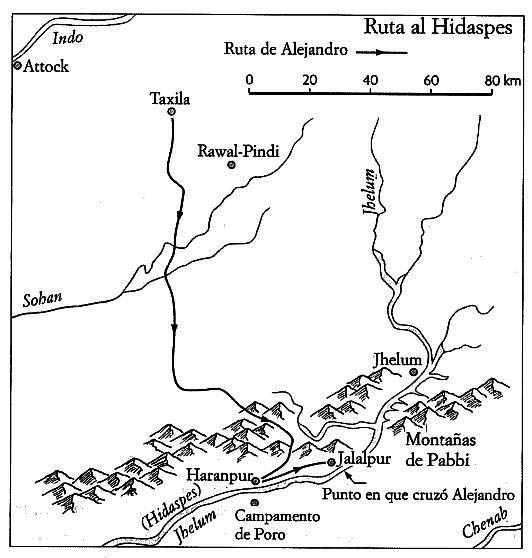

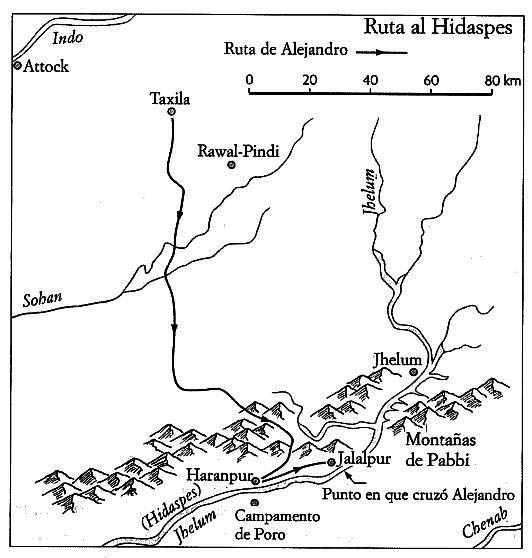

El camino que conducía al río Jhelum era corto, llano y fácil. Se envió a un emisario para que le pidiese a Poro que llevara su tributo y se encontrase con Alejandro en la frontera del río. Poro replicó que ciertamente iría a la reunión, pero que su tributo serían hombres armados. No quedaba más remedio que luchar. Una marcha de unos ciento ochenta kilómetros llevó a los hombres y los elefantes a un campamento apropiado, probablemente cerca de la actual Haranpur, el paso fronterizo del Jhelum que el sultán Mahmud utilizaría mil cuatrocientos años más tarde y, que, en la actualidad, es cabeza de puente del ferrocarril construido por los británicos. Incluso sin catalejos, a los exploradores difícilmente les podían pasar desapercibidos los contornos del ejército de Poro en la otra orilla, unos cinco kilómetros al sur: la caballería parecía estar formada por unos cinco mil jinetes, la infantería por más de treinta mil hombres, y, puesto que a los macedonios les gustaba exagerar el número de sus enemigos, no hay duda de que sus fuerzas eran bastante inferiores a las de Alejandro. Sin embargo, los elefantes de que disponían les trajeron a la mente las preocupaciones de los últimos meses: había doscientos, o eso les parecía a los atacantes, que esperaban con los arreos puestos la señal de avanzar. En medio de los dos ejércitos el río crecía rápidamente, como preludio de los monzones de junio. Alejandro no disponía ni del tiempo ni de la cobertura necesarios para llevar por barco a sus propios elefantes a la otra orilla: Poro tenía la ventaja de quien se encuentra en posición defensiva, y sólo una táctica extraordinaria le demostraría que la defensa, al menos en el campo de batalla, puede tener sus pros y sus contras. Siglos más tarde, cuando en Egipto Napoleón empezó a leer las historias de Alejandro, la batalla del Jhelum fue la que atrajo particularmente la atención de su admirador; aunque no fue tan espectacular como la de Gaugamela, fue la más sutil que se había visto hasta entonces en el campo de batalla.

En Haranpur, al pie de la cadena montañosa de Salt y al oeste de los montes Pabbi, el Jhelum fluye rápido y su lecho alcanza una anchura de unos ochocientos metros. Tan pronto como Poro vio el campamento de Alejandro, envió comandos para que subieran por la orilla del río y se desplazó para vigilar en persona la encrucijada más cercana. El plan era predecible, pero bastaba para bloquear el camino de Alejandro: «La enorme masa de sus elefantes estaba situada a lo largo de la orilla, y, cuando los aguijoneaban con cuidado, fatigaban el oído con sus espantosos bramidos». Alejandro no podía cruzar un río crecido para enfrentarse a unos animales que asustarían tanto a los caballos que éstos, probablemente, saltarían de las balsas en mitad de la corriente y nadarían de regreso para ponerse a salvo: por tanto empleó la astucia, ganando tiempo para el reconocimiento, mientras que Poro no veía ningún motivo para lanzar el primer ataque. Incluso las lluvias del monzón servirían pronto a los propósitos de Alejandro.

Como en Gaugamela, Alejandro empezó la batalla con una guerra de nervios. Parte de las embarcaciones y de las balsas de piel se lanzaba cada día al río, como si se preparasen para un ataque, y se las hacía navegar arriba y abajo fuera del alcance de las flechas, irritando a los comandos que se encontraban en la otra orilla; el ejército se dividió en patrullas, que recibieron órdenes de hacer mucho ruido para mantener a Poro en estado de alerta. Alejandro llegó a hacer creer a sus hombres lo que pretendía que Poro creyera. Por el campamento corrió la voz de que no sería posible cruzar el Jhelum durante el monzón y que, por tanto, los hombres debían prepararse para acampar y permanecer allí hasta finales de otoño. De manera ostensible, acarrearon alimentos desde la campiña cercana y los almacenaron donde los exploradores de Poro pudieran verlos. Al observar los suministros, el rajá supuso que Alejandro pretendía demorarse.

Y sin embargo, incluso después de una o dos semanas, Poro no podía estar seguro. Por la noche, oía a la caballería del enemigo cabalgando a medio galope arriba y abajo de la orilla y rompiendo la calma de la oscuridad del Punjab con su Alalalalai. Cuando el estruendo aumentaba, los guardias tenían que moverse para seguirlos; se liberó a los elefantes y éstos se apresuraron hacia la línea del frente, paralela a la de los propios jinetes de Alejandro. Por fortuna, los caballos son animales que no precisan más de tres horas de sueño, por lo que su humor no sufrió por ello, pero para los jinetes era más agotador. Tan pronto como tenían al enemigo en posición, el ruido cesaba, para volver a empezar luego en otra parte. Noche tras noche continuaron estas parodia de ataque, hasta que los guardias de Poro se negaron a seguirle el juego a Alejandro. Habían visto los suministros de sus enemigos y confiaban en el monzón que se avecinaba; la próxima vez, permanecerían en sus puestos y pasarían la noche en paz.

Contra un hombre como Alejandro la paz es una aspiración peligrosa. Durante las exploraciones llevadas a cabo se había descubierto una curva en el río, a unos veintisiete kilómetros río arriba desde Haranpur. Las orillas estaban densamente arboladas y, en la parte en la que se encontraba Alejandro, el promontorio de Mangal Dev alcanzaba una altitud de trescientos metros; una zanja de medio kilómetro de largo discurría junto a él por el lecho principal, que parecía ser muy estrecho, en parte porque estaba dividido por una isla. Un lugar alejado y oculto, exactamente lo que Alejandro había estado esperando. Podía tomar un grupo selecto, dejando a otros para que se encargasen de distraer al enemigo, esconderse en la maleza cerca del Mangal Dev y deslizarse a lo largo del río protegido por la oscuridad de la noche. Sus recientes maniobras habían calmado tanto las sospechas de los indios que un trajín más no haría que se extrañaran. Los guardias de Poro no eran lo bastante numerosos para detenerlo, y para cuando el rajá oyese las noticias en el campamento, la fuerza principal de Alejandro estaría a salvo en tierra firme. Esta estrategia nunca se habría considerado si Alejandro no hubiese tenido la máxima confianza en sus oficiales. Algunos actuarían como señuelos, otros se encargarían del transporte: mientras, las amarillentas aguas del Jhelum crecían y cobraban rapidez.

La noche del gran ataque se encendieron hogueras cerca de Haranpur para fingir un campamento permanente. Se le ordenó al leal Crátero, que a menudo era el segundo en el mando, que se quedara en la base con más de un tercio del ejército: se le habían dado instrucciones para dos posibles emergencias, dependiendo de la conducta de los elefantes.

Si Poro huía o llevaba a todos sus elefantes por la orilla hacia el punto en que cruzaba Alejandro, Crátero tenía que vadear el río y atacar el campamento indio situado en el otro lado, aunque hubieran dejado a muchos soldados para protegerlo. Pero si Poro mantenía siquiera a unos pocos de sus elefantes donde ahora se encontraban, Crátero no debía en modo alguno aventurarse en el río, excepto en el caso de una victoria macedonia.

No se puede ser más prudente ante la amenaza de un elefante en una batalla.

Unos pocos kilómetros siguiendo la orilla, entre Crátero, en Haranpur, y el cruce cerca de Mangal Dev, los tres comandantes mercenarios se apostaron con todos los soldados contratados; se les ordenó que afrontaran el río sólo cuando los indios hubiesen entrado de lleno en la batalla. Este sería el cometido de los aproximadamente seis mil hombres de infantería y cinco mil jinetes escogidos por su equilibrio y experiencia. Los Portadores de Escudo, los lanzadores de jabalina agrianos y los arqueros no temían a los ríos, y menos aún a los elefantes; las cifras indican que no se destacaron Compañeros de a Pie para la línea del frente. La caballería, en lo que Poro era más débil, era fundamental para el plan: el escuadrón real y las tres brigadas de los Compañeros cargarían del modo habitual, atacando al enemigo con las lanzas, mientras que los escitas, los arqueros a caballo y la flor y nata de los jinetes iranios, probablemente armados con jabalinas, empezarían por inmovilizar al enemigo en un radio mayor. Alejandro conduciría a los soldados en persona, acompañado por los escoltas y los generales de brigada: según dijeron algunos, se dejó a Ptolomeo detrás para que sirviese de distracción, pero el propio Ptolomeo insistió en que embarcó con los líderes y luchó tan duramente como ellos. No era una aventura que un futuro faraón estuviera dispuesto a admitir que se había perdido.

Los preparativos se habían realizado con paciencia. Las barcas se habían cortado en secciones y acarreado, presumiblemente de noche, hasta el vado elegido, donde fueron ensambladas de nuevo y escondidas entre la maleza junto con las habituales balsas, que se cosieron aprovechando las pieles de las tiendas y se rellenaron con heno. La tarde prevista para vadear el río, Alejandro recorrió las líneas por detrás como si buscara suministros y condujo a las tropas dando un rodeo por el bosque cercano al vado de Mangal Dev. Allí tenían que esperar y cruzar cuando oscureciese. Sin embargo, nada puede hacerse para que el clima se adapte a los planes; en cuanto cayó la noche, estalló una tormenta de verano, con lluvia, truenos y silbidos, por lo que incluso los gritos de guerra de los macedonios hubieran resultado inaudibles. El ruido era bienvenido, pero las nubes tapaban la iluminación que podían procurar los astros y los hombres tuvieron que sentarse hasta que el viento y la lluvia amainaron, viendo cómo pasaban las horas hasta que el amanecer estuvo peligrosamente cerca. La corriente era más fuerte que nunca cuando Alejandro botó un barco de treinta remos, mostrando a sus soldados el camino de lo que él creía que era tierra firme.

Mientras se instalaba en la otra orilla fue divisado por los comandos de Poro, que dieron la vuelta y regresaron galopando a lo largo de diecisiete kilómetros de terreno abrupto hasta la base en que se encontraba su rajá. Parecía demasiado fácil para ser cierto: tardarían al menos una hora y media en regresar, y, para entonces, Alejandro ya habría podido desembarcar a buena parte de los once mil hombres y cinco mil caballos para repelerlos. Sin embargo, tras la tormenta, Alejandro vio que no había desembarcado en la otra orilla, sino en la isla, aparentemente situada en mitad de la corriente. Había un vado que cruzaba hacia tierra firme, pero el río había crecido de un modo tan rápido que no podía detectarse con facilidad, sobre todo en un momento de apuro: no había tiempo para volver a manejar los botes y dirigirse a la orilla. Alejandro tenía que servir de ejemplo a sus hombres. Espoleó a Bucéfalo hacia el río y calmó al viejo caballo hasta que sintió el tranquilizador repiqueteo sobre un lecho duro debajo, y se mantuvo derecho contra el agua que ahora le llegaba a la espalda. Incluso cuando son sólo cuatro o cinco caballos los que tienen que remontar un río, conviene ser el primero en cabalgar hacia la orilla; cuando cinco mil caballos están esperando su turno, los que llegan tarde no pueden menos de sentir terror de que la ciénaga se revuelva a causa de los que van delante. Sin embargo, incluso sin estribos, los jinetes consiguieron estabilizarse mientras los caballos luchaban por mantenerse a flote. La infantería les siguió con el agua hasta el pecho, lo que resultaba de lo más incómodo para quienes llevaban petos.

Una vez en la otra orilla, Alejandro avanzó apresuradamente con la caballería. Este audaz movimiento estaba muy bien planeado. Las tropas de avance que Poro enviaría serían las más rápidas de su ejército, sin duda la caballería y los carros, pues querría llegar antes de que los macedonios hubiesen cruzado el río. En esto había fracasado, por lo que la infantería ligera macedonia no necesitaría contraatacar. Los jinetes de Alejandro eran superiores al total de la caballería de Poro, y los carros no eran una amenaza para los veteranos de Gaugamela, reforzados por los arqueros a caballo. Si Poro decidía desplazar a todos sus efectivos de golpe, incluyendo los elefantes, pasarían varias horas antes de que apareciera, y, mientras tanto, la infantería macedonia se habría reunido con su rey y los Compañeros, agradecida por la cobertura que les habían proporcionado.

La réplica de Poro, cuando se produjo, fue descrita de modos diversos, tanto en lo referente al número como al resultado. Según Ptolomeo, que afirmaba haber estado presente, ciento veinte carros y dos mil caballos llegaron a toda velocidad por la orilla del río sólo para precipitarse contra un ala inclinada de Compañeros y jinetes arqueros, que atacaron en escuadrones y muy pronto mostraron a los indios por qué eran los mejores jinetes del mundo. Los carros eran de la variedad rápida de cuatro caballos y cayeron víctimas del suelo embarrado que la reciente tormenta había vuelto extraordinariamente resbaladizo. Acribillados por los arqueros a caballo, sus yuntas corrían a toda velocidad sin respetar los frenos, hasta que los lanzadores de jabalinas se vieron atrapados dentro de las zanjas, alejados de las líneas. Los que no pudieron darse la vuelta fueron exterminados, entre ellos su general: algunos dijeron que se trataba del hijo de Poro, otros que del hermano de Poro; en cualquier caso, murió antes de revelar su identidad. La caballería de Alejandro había conseguido una prometedora victoria: se detuvieron, con los flancos de los caballos todavía húmedos a causa de la lluvia, y, cuando el frente de la infantería los adelantó, los once mil hombres pudieron esperar su próximo objetivo, el propio Poro, situado a unos veinticuatro kilómetros de distancia.

La situación de Poro no era envidiable, pero en modo alguno desesperada. A media mañana, se encontró amenazado por dos lados a la vez. Crátero estaba esperando para cruzar directamente el río en el lado opuesto, mientras que Alejandro ya lo había cruzado y se estaba desplazando por la orilla, tomando posiciones para llevar a cabo un ataque en pinza. Alejandro, por tanto, era su primera prioridad, y Poro haría bien en alejarse de la base para encontrarse con él. Los elefantes y los soldados permanecerían allí para detener a Crátero, que se mantenía al otro lado en la retaguardia, aunque Poro mal podía permitirse dividir a sus fuerzas. Su caballería era inferior en número, quizás en una proporción de tres a uno, y los supervivientes del avance hablaban con desaliento de su derrota, pues aunque los indios eran expertos jinetes, sus habilidades parecían ahora irrelevantes:

Llevan dos jabalinas y un pequeño escudo: sin embargo, los caballos no van acolchados y no usan bocados griegos, aunque atan una muserola de piel cosida alrededor del hocico y los labios del caballo y la ajustan con púas de bronce o hierro: los ricos, no obstante, utilizan marfil. Las púas no son muy afiladas, pero en la boca del caballo ponen una barra de hierro que es como un pincho, y a la que sujetan las riendas. Cuando tiran de las riendas, esta barra domina al caballo, pues los pinchos se le clavan, forzándolo a obedecer.

Contra los Compañeros, las jabalinas y las primitivas cadenas de freno no permitían realizar ni una contracarga ni una maniobra brusca. Como ya había descubierto el grupo de avance, ambas maniobras serían esenciales para la victoria.

Al menos, la infantería india tenía las cifras a su favor. Incluso después de haber dejado hombres para hacer frente a Crátero, Poro tenía al parecer unos treinta mil soldados de infantería a su disposición. Esto hacía que su infantería fuese superior a la de Alejandro en una proporción de cinco a uno, mientras que ni los soldados mercenarios ni ninguno de los siete batallones de los Compañeros de a Pie habían cruzado el río; tampoco cabía la posibilidad de que éstos desplegaran su lucha en formación compacta con sarisas. La habilidad propia de los indios era el tiro con arco:

Sus arcos son tan altos como los propios arqueros y, para dispararlos, los apoyan en el suelo y los pisan con el pie izquierdo, tensando mucho la cuerda del arco. Las flechas que utilizan miden algo más de un metro, y no hay ningún escudo ni peto, por duro que sea, que pueda repelerlas. Con la mano izquierda sostienen un escudo de piel, más estrecho que su cuerpo pero no mucho más corto.

Otros llevaban jabalinas, mientras que «todos empuñaban una espada ancha que medía algo más de un metro: la empuñaban con las dos manos, por lo que los golpes podían ser más efectivos». A pesar de estas espadas, la lucha cuerpo a cuerpo era un peligro que los indios preferían evitar. No así los macedonios: Poro no tenía infantería pesada y nada que pudiera siquiera compararse con los Portadores de Escudo de Alejandro.

Al avanzar subiendo por la orilla a un terreno arenoso, Poro distribuyó a sus tropas para sacar la máxima ventaja. Los elefantes se situaron a un metro y medio o a tres metros aparte, muy por delante del resto del ejército: se erguían como bastiones y cada uno llevaba cuatro hombres o más en el lomo, aunque no podían haber sumado doscientos, como Ptolomeo quizá dedujo, pues en ese caso su línea habría abarcado entre tres y seis kilómetros de ancho. Puesto que no era seguro poner soldados en las brechas que se abrían entre ellos, la infantería se alineó detrás, ajustándose cuidadosamente a los intervalos y solapándose en los extremos; en los flancos se concentraban la caballería y los carros con la esperanza de encontrar un camino más despejado. Mientras tanto, los tambores tocaban al son de la batalla y su ritmo complacía el oído musical de los elefantes, «que miraban a distancia, como torres, sobresaliendo entre una muralla de hombres armados». Destacándose entre ellos cabalgaba Poro, vestido con una magnífica coraza y una capa de algodón indio; llevaba el pelo recogido con un nudo en lo alto, como era la moda, y a los macedonios les pareció que medía más de dos metros.

También Alejandro se había detenido para recomponer sus filas. Superado en infantería, si no también en jinetes, había de usar la cabeza, pues cada unidad tenía sus limitaciones; combinadas, todavía podrían hacer lo que él quería, siempre y cuando se les pidiera que lo hicieran en el orden correcto. Los Compañeros podían cargar sobre la infantería ligera de los indios y mostrarse más hábiles que los pocos jinetes que había en cada ala, pero no podían atacar a los elefantes sin que se desatara el pánico. Los Portadores de Escudo, los arqueros y los agrianos estaban equipados para vérselas con los elefantes y se igualaban a los indios que llevaban espadas, pero eran vulnerables a una carga de la caballería enemiga. Los arqueros a caballo podían hostigar a los carros, pero no a los elefantes: las flechas más pesadas de los indios no tendrían el alcance de las de Alejandro, y el terreno resbaladizo podía dificultar los métodos de sus arqueros. Todos estos factores fueron sopesados hasta que Alejandro resolvió las contradicciones. El plan estaba casi listo: tenía la virtud añadida de su inventiva.

Alejandro decidió confiar plenamente en los jinetes para llevar a cabo una incursión. A causa de los elefantes, dejarían el centro solo y se concentrarían en el ala izquierda de los indios; como de costumbre, su frente era oblicuo. Alejandro, los arqueros a caballo, los orientales y dos escuadrones de Compañeros liderados por Hefestión y Pérdicas estaban mucho más adelante: los dos escuadrones que quedaban descenderían tras ellos formando un ángulo y serían dirigidos por Ceno, el general de brigada en quien más se podía confiar. Sus órdenes eran claras: mientras Alejandro y el cuerpo principal de la caballería cabalgaba hacia la izquierda de los indios, él separaría sus dos unidades de la retaguardia y se desplegaría tras la derecha de los indios. No era algo tan arriesgado como parecía. La carga principal de Alejandro en la izquierda provocaría que los indios agrupasen a toda la caballería de ambos flancos y que lo siguieran por miedo a ser cercados: se congregarían apresuradamente contra la principal amenaza, quedando fuera de su visión la derecha, para cuya defensa no tenían suficientes jinetes. El cerco realizado por Ceno los cogería por sorpresa y, con un poco de suerte, Ceno llegaría a la retaguardia de los indios precisamente cuando Alejandro se abriese paso por la izquierda. Primero, atraer a toda a la caballería enemiga a un flanco; después, cargar contra ellos desde delante y desde atrás al mismo tiempo, y, una vez derrotados, lanzar a los Portadores de Escudo contra los elefantes. La batalla se libraría en unas etapas bien definidas y se basaría en el desplazamiento de la caballería, lo cual ya se había demostrado decisivo en Gaugamela.

Los indios hicieron frente al desafío como se esperaba. Cuando Alejandro empezó a galopar hasta situarse a gran distancia a la izquierda de los hombres de Poro, éstos desplazaron a toda la caballería hacia un ala y lucharon contra él sin darse cuenta de que Ceno se acercaba rápidamente por el otro flanco. Los arqueros a caballo dispararon y cargaron; los Compañeros los siguieron con entusiasmo; los indios todavía estaban rezagados formando columnas y no tenían tiempo para abrirse en abanico en el frente. Poco después, Ceno estaba corriendo a toda velocidad alrededor de la retaguardia de los indios, a su derecha, el último ataque que podían haber esperado. Los indios intentaron llevar atrás uno o dos escuadrones para hacerles frente, pero la conmoción de la carga de Alejandro contra su izquierda los trastornó tanto que se dispersaron en el centro y buscaron ponerse a salvo entre los elefantes. Los Portadores de Escudo, los arqueros y los agrianos vieron ahora su oportunidad. Como los mahouts instaban a los animales a arremeter contra todos los Compañeros que esperaban acosar a la caballería que se replegaba, las mejores brigadas de infantería del ejército de Alejandro se agolparon entre ellos provistos de un arma sorpresa. Mientras los arqueros y los lanzadores de jabalina agrianos apuntaban a los mahouts, los tres mil veteranos de los Portadores de Escudo acometieron con hachas las patas de los elefantes y valientemente les rebanaron las trompas con las curvadas cimitarras. Alejandro conocía los puntos débiles de un elefante y había equipado a sus hombres de acuerdo con ello.

Con los tendones cortados y las trompas mutiladas, unos cincuenta elefantes quedaron fuera de juego; el resto salió en estampida creando una gran confusión, pisoteando y acometiendo con sus colmillos tanto a amigos como a enemigos: «Fue particularmente terrorífico ver cómo cogían a los hombres y las armas con sus trompas y los lanzaban violentamente contra el suelo». La batalla, al igual que sus descripciones, se volvió extremadamente confusa, pues los Compañeros cargaron contra los jinetes indios que huían, y Crátero finalmente empezó a cruzar el río mientras los soldados mercenarios les caían encima desde río arriba. Sin embargo, la señal de la derrota no quedó sin registrar: «Cuando los elefantes se cansaron y ya no encontraron fuerzas para cargar, empezaron a retirarse poco a poco, emitiendo sólo un leve silbido». Los macedonios fueron testigos del último recurso de los elefantes: cuanto estuvieron demasiado contrariados para barritar, «mostraron su aprehensión golpeando con fuerza el suelo con el extremo de la trompa y emitiendo una corriente de aire, hasta entonces retenido, como si fuera una válvula de presión». La batalla del Jhelum empezó con una carga de la caballería y terminó con el silbido de angustia de los elefantes.

Poro no estaba nada dispuesto a capitular. Había luchado en el grueso de la batalla, y sólo cuando fue alcanzado por una flecha en el hombro derecho aguijoneó a su elefante para que se retirara: «Alejandro había visto su poderío y gallardía, y deseaba salvarlo. Por consiguiente, envió al indio Ambhi para que lo alcanzase y le transmitiese un mensaje. Sin embargo, cuando Poro vio que su viejo enemigo se aproximaba, hizo girar a su elefante y se colocó en posición de arrojar una jabalina». Ambhi dio media vuelta justo a tiempo, y lo que Alejandro hizo entonces fue enviar a un prisionero indio que le resultara menos irritante al rajá para intentar un acercamiento diferente. Poro se mostró más dispuesto a escuchar e incluso desmontó, pues tenía sed.

Su elefante —dicen las historias más fantasiosas— era de los de mayor tamaño y había demostrado ser excepcionalmente inteligente y solícito con su rey. Mientras Poro se mantuvo activo, el animal repelió de forma vigorosa a sus atacantes, pero cuando vio que Poro desfallecía a causa de las múltiples heridas recibidas, dobló las rodillas y lo bajó al suelo con suavidad, temeroso de que pudiera caer; con la trompa agarró las lanzas una a una y las sacó del cuerpo de su amo.

Alejandro y unos pocos Compañeros acudieron para encontrarse con su regio enemigo. «¡Alejandro! ¡Mi noble señor! —puso en boca de éste siglos más tarde el gran poema épico de los persas—. Nuestras dos huestes han sido destrozadas en la batalla; las bestias salvajes se alimentan de los sesos de los hombres; las pezuñas de los caballos patean sus huesos. Pero ambos somos héroes, bravos y jóvenes… Ambos, nobles en elocuencia e ingenio. ¿Por qué el destino del soldado debe ser la masacre? ¿O la mera supervivencia después de la refriega?». Por una vez, la leyenda halló justificación en la historia. Mientras Poro se aproximaba, esbelto y tremendamente alto, Alejandro envió un intérprete para que le preguntase cómo deseaba ser tratado. «Como un rey», respondió, y se hizo tan merecedor del respeto de Alejandro que fue rehabilitado como rajá y se dejó su reino intacto: mientras Alejandro avanzaba, siete nuevas tribus y dos mil nuevas ciudades se añadirían a los dominios de Poro, una espléndida recompensa por la derrota sufrida. La caballerosidad convenía a la política de contrarrestar a unos rajás del Punjab con otros, pero los historiadores indios fueron incapaces de creer en esta inteligente generosidad, y todavía argumentan que, si Poro recibió tales honores, entonces la supuesta derrota de la India en el Jhelum sólo puede ser una falsedad occidental.

La victoria, aunque rotunda, tuvo un revés. Alejandro había ganado un rajá y una nueva tropa formada por elefantes, pero también había perdido a un amigo de toda la vida. En la escaramuza con los carros de Poro, Bucéfalo fue gravemente herido y, a las pocas horas de la batalla, se informó de que el viejo caballo había muerto; otros, leales a su leyenda de invencibilidad, sostuvieron que el colapso se había producido debido a su avanzada edad. Eran noticias tristes, pero al menos se le podrían rendir honores; Alejandro ya había decidido fundar dos ciudades a orillas del Jhelum, y la más cercana de las dos ofrecía la oportunidad de tributarle sus respetos. A la ciudad situada más al este del campo de batalla la llamó Nicea, Ciudad de la Victoria; a la más occidental, cerca del lugar en que Bucéfalo cruzó el río, la llamó Bucéfala en memoria del aguerrido caballo. Se organizó una procesión fúnebre, que Alejandro dirigió en persona, y los restos del animal se enterraron presumiblemente en la ciudad que llevaba su nombre; el lugar, que pronto resultaría dañado por las inundaciones, nunca ha sido localizado.

La fama de Bucéfalo no se puede borrar tan fácilmente. Desde Balj hasta Egipto, es recurrente el novedoso tema de un caballo con cuernos en el arte que se cultivó bajo los sucesores de Alejandro: tanto en las acuñaciones orientales como en las occidentales, lo encontramos en las monedas de plata de Seleuco, el Sucesor del rey en Asia; también aparece sobre una placa de yeso en el reino egipcio de los Ptolomeos. Ahora Seleuco se haría famoso por matar a un toro valiéndose sólo de sus manos, y de ahí que se dijera que sus muchos retratos lo mostraban llevando cuernos de toro. Seleuco también conmemoraría a un caballo que en una ocasión le salvó la vida con una magnífica estatua en Antioquía. Pero estos dos motivos juntos no explican del todo por qué su caballo aparece con cuernos ni por qué el Egipto de los Ptolomeos, sus oponentes declarados, copió el mismo diseño. Es muy probable que un tema que es compartido por Seléucidas y Ptolomeos derivara de Alejandro, su único modelo común. Bucéfalo, dijo una autoridad tardía, «no tenía, como algunos creen, cuernos, sino que iba adornado con cuernos de oro, eso decían, para la batalla», como el arnés que servía para cargar, cuyo nombre significa Cabeza de Buey. De ser cierto, esto podría explicar los caballos con cuernos de los sucesores: subrayaban los diferentes vínculos que mantenían con Alejandro, pero también revivían el recuerdo de Bucéfalo, incluso en la cara de las monedas que habitualmente estaba reservada a un dios. Tales recuerdos difícilmente murieron. Más de doscientos cincuenta años más tarde, en la estatua ecuestre de Julio César que se erigió en Roma, su caballo se escogió para sugerir los rasgos de Bucéfalo. Mil años después, el viajero Marco Polo se entretuvo en Balj con las historias de los gobernadores de Badajshán, entre los Pamires y el Oxo, cerca del emplazamiento de la Alejandría más nororiental. Sus caballos, le contaron, descendían de Bucéfalo, y por tanto habían nacido con un cuerno en la cabeza; sin embargo, los celos en la familia real habían provocado que el único semental fuera ejecutado, y por eso ahora el linaje se había extinguido. Los hombres nunca podrían igualar a Alejandro, pero al menos podían reivindicar sus atributos, incluyendo los verdaderos cascos y arneses del caballo que durante veinte años lo llevó a lomos y que murió en el río Jhelum, como un héroe cuyo recuerdo no habría de caer en el olvido.