Cerca de Balj, los disturbios que se produjeron en la corte no indispusieron a los macedonios con su rey: los soldados continuaron sintiéndose satisfechos, no se produjeron cambios entre los oficiales, y, pese a los rigores de los últimos dos años, Alejandro se sentía lo bastante seguro como para volver sobre sus pasos con el objetivo de acometer la gran aventura de su vida. Cruzaría el Hindu Kush y marcharía por el este hasta la India, un reino cuyos comerciantes y especias ya se habían visto en el Oxo, pero cuyo modo de vida sólo era conocido por los griegos a través de los relatos maravillosos de los primitivos fabuladores.

En este punto, las ambiciones que albergaba Alejandro tienen que deducirse de las pruebas circunstanciales. Había vuelto a escribir públicamente a Darío en 332 a. C. exponiéndole tanto el argumento «oficial» de que estaba vengando los antiguos crímenes de los persas contra los griegos, como el argumento personal de que se veía a sí mismo como «rey de Asia». Seguramente en Siwa había preguntado a qué dioses y diosas debería ofrecer sacrificios durante la marcha, y puesto que tales sacrificios, «de acuerdo con el oráculo de Amón», se tributarían posteriormente cuando alcanzara el Océano meridional (pues eso creía) en la desembocadura del río Indo, es muy probable que ya en 331 a. C. hubiera preguntado al dios a quién honrar cuando alcanzara el Océano, el límite del mundo. Tras la muerte de Darío continuó reclamando el antiguo Imperio persa, pero también había indicios de este otro plan subyacente más ambicioso. Subiendo por el río Jaxartes, Alejandro fundó una ciudad con el nombre programático de «Última Alejandría», más allá del anterior puesto de avanzada de Ciro. ¿Por qué señaló este límite? Casi con seguridad no lo hizo simplemente porque se tratara del límite del antiguo Imperio persa. Alejandro también lo veía como el punto en que Asia conectaba con Europa. A diferencia de Alejandro, nosotros poseemos mapas y globos terráqueos precisos, pero lo cierto es que, por encima de esta frontera de la Sogdiana, Alejandro estaba perdido. Sus oficiales observaron una vegetación que les resultaba familiar; por primera vez en tres años vieron abetos y, al otro lado del río, hiedra, la planta de Dioniso, y verdes matas de boj. Conocían estas plantas en Europa y, a partir de ahí, dedujeron equivocadamente que el Jaxartes era el límite entre Europa y Asia. La Última Alejandría, por tanto, se levantó en la frontera noreste de Asia.

¿Dónde se situaba entonces la frontera oriental de Asia? Aristóteles escribió que se encontraba justamente al otro lado del «Cáucaso», nuestro Hindu Kush, y Alejandro esperaría encontrarla delimitada por el Mar Exterior. En invierno de 329-328, ya había respondido a las peticiones del rey Farasmanes al mencionar sus planes para entrar en la India. Seguramente, había tenido este plan en mente durante años: «la India», cuyo tamaño era incierto, sería la puerta al límite oriental de Asia, el límite exterior del mundo. La conquista del mundo puede que fuera un objetivo demasiado grande para Alejandro en esta etapa: debió de haber observado que había una extensión de «Europa» al otro lado del Danubio o entre el Danubio y su errónea idea de «Europa más allá del Jaxartes», que ni él ni Filipo habían conquistado. ¿Habría regresado algún día para conquistarla también? No podemos saberlo porque Alejandro murió muy joven. Lo que sí sabemos es que sospechaba que el mar Caspio, que ya había dejado atrás, podía ser una parte del océano que rodeaba el mundo en su frontera norte: posteriormente, Alejandro enviaría a un oficial para descubrir la verdad. Los límites del Océano constituían ciertamente una de sus preocupaciones, y con este gran plan iba a entrar ahora en la India. No pretendía ser sólo «el último de los reyes persas aqueménidas», en el sentido de que sus conquistas se detendrían donde las de aquéllos. Sin duda estos reyes gobernaron en la parte más cercana de la India nororiental, y también reinaron a lo largo del curso del río Indo. Sin embargo, nunca habían pasado al otro lado del Punjab y, hacia 350 a. C., el control que ejercían en el curso inferior del Indo plantea dudas significativas. Siglos más tarde, nuestro principal historiador en prosa, Arriano, utiliza la palabra «hiparca», que puede significar «gobernante subordinado», para referirse a los príncipes indios de la zona. Es posible, pero no seguro, que signifique que todos eran «subordinados» del rey persa. Aunque lo fueran, ciertamente Alejandro no intentó acabar con ellos. Alejandro quería llegar al Mar Exterior, el límite oriental del mundo, donde honraría a los dioses exactamente como su padre celeste Zeus se lo había anunciado cuatro años antes.

Tras estas asombrosas ambiciones hay también una ininterrumpida «lógica» territorial. A lo largo de la historia, los ejércitos se han adentrado desde las llanuras que hay alrededor de Kabul hasta la India como si de una marea continua se tratara, y Alejandro, al invadirla, estaba anticipando a los posteriores reyes griegos de la Bactriana, los kushanos, los hunos blancos, los mongoles y los mogoles, y otros que cayeron sobre la India desde el Hindu Kush. Las consignas y la cara pública de la campaña eran, naturalmente, egocéntricas: la conquista de «Asia», seguramente en dirección al Mar Exterior, y la gratuita restauración de la «libertad» y la «autonomía» a todos aquellos pueblos que se rindieran lealmente. Después, serían gobernados y gravados con impuestos por los dirigentes que Alejandro designaría. Por consiguiente, los patriotas y los rebeldes serían ejecutados sin vacilación, como lo habían sido en Tebas, Tiro o la Sogdiana. No obstante, Alejandro no desahogó la frustración que arrastraba en esa amplia mayoría de pueblos que se rindió. La India que él invadió no constituía en absoluto una unidad pacífica e idílica. Los diversos rajás se temían, se odiaban y continuaban luchando unos contra otros. Muchos de ellos incluso se unieron a la invasión de Alejandro —como lo hicieron miles de guerreros indios, de los cuales no todos eran reclutas—, de modo que al final doblaron el tamaño del ejército. En el potencial de esta fuerza nueva y abrumadora, los hombres vieron enseguida un medio para liberar viejos odios y contiendas entre los pueblos nativos: la unidad del «nacionalismo» indio no era algo evidente.

En el plan ideado por Alejandro encontramos también, además de al conquistador y al «benefactor inexorable», al explorador. Y es que el aburrimiento es la fuerza vital que siempre se omite en los relatos; Alejandro tenía veintinueve años, era invencible y se encontraba en el límite de un continente desconocido: volver sobre sus pasos habría sido sumamente aburrido, pues la vida en Asia apenas podía prometerle otras actividades que no fueran la caza, la tediosa sofocación de rebeliones y la elaboración de decretos provinciales. Únicamente en un discurso dirigido a sus soldados se alude al hecho de marchar hacia el océano oriental, el límite del mundo tal como los griegos lo concebían; si bien el discurso no es fiel a la realidad, resulta tentador, y no sólo porque es romántico creer que esta anécdota se basa en hechos reales. Si la ambición de Alejandro era alcanzar el límite del mundo, este objetivo obedecía más a la curiosidad que al anhelo de poder.

Para una mente curiosa, este mundo nuevo y extraño era irresistible, y sobre la curiosidad de Alejandro no puede haber ninguna duda. «Sus soldados —dijo un contemporáneo que estaba en una buena posición para saberlo— se llevaron una visión muy superficial de la India, pero Alejandro era lo bastante perspicaz como para ser más exacto y, por lo tanto, dispuso que describieran el lugar aquellos que lo conocían». Las leyendas griegas sobre la India formaban parte de la educación de cualquier príncipe; los hombres de Alejandro habían oído rumores acerca del oro de la India, del que se decía que era extraído por hormigas gigantes o que estaba custodiado por grifos: estarían ansiosos por conocer la verdad sobre los esciápodos, unos hombres que se tendían boca arriba y se procuraban sombra con su único pie descomunal. Se decía que en la India había hombres que vivían doscientos años, que hacían el amor en público, que se dividían en castas y que la lana con la que tejían sus ropas crecía en los árboles; corrían fábulas acerca de la cetrería, la magnífica púrpura, las esencias y la plata; y también sobre los unicornios de cabezas rojas y ojos azules, los pigmeos y una especie de acero que podía alejar las tormentas. Al igual que los primeros misioneros cristianos que visitaron la India, que consideraron a los indios descendientes de Santo Tomás, los griegos fueron a Oriente con sus propios mitos e historias, y relacionaron lo que vieron con lo que ya sabían. Nadie los preparó mejor que su propio Heródoto; las crecidas de los ríos, los vestidos de los indios y las plantas silvestres son descritos en los términos de Heródoto, y en cuanto a las hormigas que extraían oro, Nearco, el oficial de Alejandro, escribió: «Yo no he visto ninguna, pero trajeron muchos de sus despojos al campamento macedonio». Hacía falta algo más que ir allí en persona para acabar con las criaturas de las fábulas griegas. «En un valle del Himalaya —escribió uno de los topógrafos de Alejandro a su regreso—, vive una tribu cuyos miembros tienen los pies al revés. Corren muy deprisa, pero como no pueden respirar en otro clima, no pudimos llevarle ninguno a Alejandro». Así es como empieza la historia del Abominable Hombre de las Nieves.

El Punjab ya había sido visitado por los occidentales, y no sólo por los hombres más valientes de la primitiva historia de Grecia, como Escílax, el marinero de Caria, sino también, como bien pronto creerían los soldados, por los dioses griegos Heracles y Dioniso en un pasado remoto. Seis mil cuarenta y dos años, afirmaban los indios, separaban la invasión de Dioniso de la de Alejandro; se hacía hincapié en el hecho de que desde entonces se gobernaban ellos, un tema que Alejandro tuvo en cuenta, y no se mencionaba al Imperio persa. En cuanto a Heracles, había llegado un poco más tarde, pero los macedonios verían en la India reses marcadas con el signo de la maza que el héroe siempre llevaba consigo. Estos paralelismos con los dos antepasados divinos de los reyes macedonios no pueden desestimarse en la búsqueda de Alejandro, y a los pocos meses de producirse su invasión aflorarían en agudo contraste con el trasfondo del mito indio. El nuevo hijo de Zeus estaba ansioso por emular a su predecesor; durante la primavera anterior a la invasión, Barsine, la amante persa de Alejandro, dio a luz a un niño que se creyó, quizá de forma errónea, que era hijo de Alejandro. Hábilmente, al niño se le puso el nombre de Heracles, como el héroe de carne y hueso del momento, aunque Alejandro nunca lo reconoció con todos los honores después de su matrimonio con Roxana.

Situada entre el mito y la fábula, la India representaba para un conquistador la oportunidad de alcanzar la gloria inmortal. La lucha sería dura, exactamente lo que le gustaba a Alejandro. Sus oponentes eran reyes por derecho propio, la clase de enemigo que él prefería, y, dado que el Punjab estaba dividido en tribus independientes, la mayoría de las cuales tenían más vínculos con Irán que con la India, era de suponer que resultaría fácil indisponerlas entre sí. La religión hindú había arraigado desde hacía mucho tiempo en las llanuras, pero nunca había penetrado en los salvajes reinos de las montañas. El budismo era prácticamente desconocido y no existía la amenaza de una guerra santa. Si Alejandro triunfaba, su nombre jamás sería olvidado, y ni siquiera en los brindis los hombres podrían seguir jactándose de que las hazañas de Filipo habían sido superiores a las suyas: Alejandro conquistaría lo que ningún rey autóctono había conseguido y daría a conocer un nuevo mundo a Occidente; comparadas con esto, las proezas de Aquiles resultaban provincianas.

Cuando se desmanteló el campamento de verano en la Bactriana, se pusieron de manifiesto los cambios que habían tenido lugar en el ejército que Alejandro conducía hacia el este. Había crecido en número, pero sólo ligeramente. En los últimos cuatro años no se habían recibido nuevas tropas macedonias. Catorce mil hombres procedentes de los refuerzos griegos del último reclutamiento se quedaron para supervisar las dos provincias del Oxo; faltaba la caballería tracia y peonia, mientras que la mayoría de la infantería tracia y de otros pueblos bárbaros estaba prestando servicio en las guarniciones de Partia y Hamadán. Unos cincuenta mil hombres permanecían en la India, apenas unos cuantos más que en Gaugamela, aunque constituían un contingente considerable según los parámetros de la guerra clásica. Pero, en conjunto, eran otros hombres, pues sólo unos treinta y cinco mil procedían del occidente de Europa. Los Compañeros de a Pie abandonaron la sarisa porque resultaba muy incómoda en terreno montañoso y jamás volvieron a utilizarla con Alejandro, y los Lanceros a Caballo hicieron otro tanto y se unieron a la caballería de los compañeros, cuyo número había mermado y se situaba meramente en mil ochocientos macedonios, ya que no se habían enviado refuerzos desde su país de origen. Por lo que respecta a los arqueros, en lo que la India era más poderosa, había como mínimo tres mil; a pie, las fuerzas se mantenían con tres brigadas formadas por los mercenarios incorporados recientemente, en su mayoría griegos de Europa y Asia, pero ahora estaban a las órdenes de la nobleza macedonia. Los jinetes iranios de la Bactriana y la Sogdiana pasaron a formar parte de la caballería, aunque se mantuvieron en unidades separadas de las unidades griegas y macedonias: incluso había un millar de arqueros a caballo que se habían reclutado entre los nómadas de Espitámenes. En conjunto, el ejército era más ligero e independiente, y estaba mejor equipado con proyectiles. Los iranios le habían aportado equilibrio, y los oficiales de Alejandro no desaprovecharon las fluidas tácticas de los arqueros a caballo nómadas que había a lo largo del Oxo.

Sin embargo, la novedad más radical era la estrategia de mando. Se rearmó a los Compañeros de a Pie y se los agrupó en brigadas, en siete batallones cuyos oficiales, en los casos en los que habían sido sustituidos, eran hermanos de los anteriores barones; la comandancia de la infantería de las tierras altas de Alejandro era, en buena medida, un asunto familiar. No obstante, entre los complots y las destituciones, la caballería había perdido todos los vínculos con Filotas, Parmenión, Clito y el pasado. Los mermados escuadrones de los Compañeros se habían diseminado en seis hiparquías, tal vez más, durante los últimos ocho meses, y sólo uno de los mandos conocidos se había labrado un nombre como jefe de los jinetes. Los demás eran buenos amigos, como Ptolomeo o Hefestión, u hombres como Pérdicas o Leónato, más conocidos como escoltas reales; el escuadrón real de Compañeros, en otro tiempo liderado por Clito, fue rebautizado y pasó a ser dirigido por el propio Alejandro. Todos contaban con amigos y familiares, si bien los inconstantes flujos de influencia ya no pueden rastrearse de manera provechosa: un oficial de primera clase, que en otro tiempo fue apartado junto con los amigos de Parmenión, era distinguido ahora por los futuros amigos de Pérdicas, que lucharían para mantener el imperio indiviso tras la muerte de Alejandro. Más claro era el caso de los Reales Portadores de Escudo, rebautizados ahora como Escudos Plateados a causa de su nueva y elegante coraza de plata. En un principio, esta escogida unidad de infantería veterana había estado bajo la responsabilidad de un hijo de Parmenión, pero poco antes del complot perpetrado por su familia este hijo había muerto; ahora los Escudos Plateados ponían sus ojos en los nuevos oficiales, entre los que se encontraba Seleuco, el futuro rey de Asia, y Nearco, que era amigo de Alejandro desde la infancia y pronto se convertiría en el almirante de la flota de la India. El comandante supremo de los Escudos Plateados era Neoptólemo, vinculado con la familia real epirota y, en consecuencia, con Olimpia, la madre de Alejandro. Hacia el verano de 327 surgió un nuevo grupo de generales, y no sólo de entre los Reales Portadores de Escudo. Estos hiparcas y jefes de escuadrón, hombres dignos de confianza, hicieron posible que el ejército pudiera dividirse con más libertad para acometer diversos ataques simultáneos en cualquier momento. Este tipo de división había constituido durante mucho tiempo un principio de la táctica de asedio de Alejandro, pero no de sus batallas campales. Espitámenes había demostrado que los subordinados de segunda no podían llevar a cabo la tarea. También Parmenión y Filotas habían demostrado que especialmente la caballería no podía confiarse a un único hombre.

En las provincias estaba surgiendo un modelo parecido, aunque era menos apremiante por el hecho de estar más alejado. En junio, Alejandro volvió a marcha lenta al Hindu Kush y lo atravesó sin problemas en diez días, probablemente siguiendo la misma ruta de la vez anterior y no el traicionero camino que discurre a través de la actual Bamiyan, que se convirtió en un santuario de Buda. Las nieves se habían fundido, y después de haber hallado alimentos en abundancia en las fortalezas de la Sogdiana, se disiparon los temores acerca de la posibilidad de padecer una segunda hambruna mientras las tropas avanzaban por los pastizales, entre las alondras, las aterciopeladas laderas y el penetrante olor del ajenjo y las rosas silvestres. En el descenso, cerca de Begram, se encontraron con que la nueva Alejandría del Cáucaso estaba dando problemas. Su comandante fue depuesto por insubordinación; era el octavo nombramiento que avalaba el fracaso en las catorce satrapías conquistadas desde el año de Gaugamela, y, si bien su sustituto fue otro oriental, se trataba, exceptuando al padre de Roxana, del último iranio a quien Alejandro ofrecería un gobierno. El experimento con los sátrapas nativos llevado a cabo durante los últimos cuatro años había resultado conveniente pero arriesgado, y, al desaparecer por el este, Alejandro estaba fomentando la rebelión de quienes se quedaban tras él; salvo dos excepciones, a su regreso se encontraría con multitud de problemas. «Quiero ir a la India —pusieron en boca de Alejandro en una carta ficticia, escrita mil años después en la Persia sasánida—, pero temo dejar con vida a mis nobles persas. Me parece más prudente encargar a alguien que los destruya para que pueda llevar adelante mi propósito sin preocupaciones». A lo que se le hizo replicar a Aristóteles: «Si destruyes al pueblo farsi, habrás derrocado uno de los mayores pilares de la excelencia del mundo. Cuando entre ellos ya no existan los nobles, te encontrarás en la necesidad de ascender a quienes no lo son a su rango y posición; ten por seguro que no existe maldad o calamidad, ni inquietud o plaga en el mundo que corrompa tanto como el ascenso de los viles a la condición de nobles». Nadie ha expuesto nunca con mayor claridad una visión de la nobleza persa más que el Aristóteles de la leyenda persa. Sin embargo, al regresar de la India, el Alejandro real tendría más motivos para poner en duda este consejo.

Los pocos meses de verano que quedaban discurrieron de forma apacible en el Hindu Kush, lo que constituía un descanso para los hombres que, de lo contrario, hubiesen entrado en la India bajo un sol atroz; esto también les proporcionaba un tiempo valioso para el reconocimiento y la instrucción de las nuevas unidades. Durante los últimos dos años, el rajá Sasigupta había permanecido en el campamento; era un hombre «que había huido de la India para unirse a Beso, pero que ahora demostraba a los macedonios que era digno de confianza». A falta de mapas, Sasigupta constituía una valiosa fuente de información local; a principios de otoño, Alejandro abandonó la Alejandría del Cáucaso y descendió bruscamente de las estribaciones del Hindu Kush hasta que tropezó con el río Laghman y pudo examinar el panorama del Punjab que se extendía ante él. Al otro lado del Laghman fortificó un pueblo nativo y lo bautizó con el confiado nombre de Nicea, ciudad de la Victoria, un concepto en el que siempre hacía hincapié. Después envió a un heraldo hacia el este por el camino que discurría por el cauce del río Kabul, utilizado desde hacía mucho tiempo, con el fin de que convocara a los rajás del valle a una reunión, sin duda siguiendo el consejo de Sasigupta. Los rajás llegaron a principios de octubre y, mientras tanto, Alejandro declaró iniciada la campaña mediante un sacrificio, que una vez más se dedicó a la diosa Atenea de la Victoria.

Su insistencia en la victoria no era infundada. Alejandro estaba conduciendo a un ejército profesional que contaba con catapultas, arietes y torres de asedio hacia un mundo independiente formado por tribus fronterizas, numerosas pero muy dispares entre sí. La caballería india no tenía ni punto de comparación con los escuadrones de los Compañeros y los iranios; los yantras de sus héroes épicos tan sólo eran hondas y catapultas elementales. El hierro y el acero del que disponían gozaban de fama, como también sus arqueros, pero carecían de la disciplina de los Portadores de Escudo. En los valles, los reyes todavía confiaban en los carros de guerra, una fuerza insignificante para los macedonios de Gaugamela. Había un único peligro y Alejandro sabía que era muy real: con las primeras noticias de la invasión, los rajás del Punjab enviarían a buscar a sus mahouts, lo cual significaba que lucharían como sus antepasados, dirigiendo la trompa y los colmillos de la mayor especie animal conocida en el mundo y montados en su lomo. En la India, Alejandro fue el primer general occidental que entabló una seria batalla con el Elephas maximus, «obra maestra de la naturaleza, la única que, siendo grande —escribió John Donne—, es inofensiva»: las catapultas no eran nada comparadas con la amenaza de un elefante en celo o mast.

El elefante predominaba tanto en la mitología india que se decía que sostenía el mundo sobre su lomo. Sin embargo, en un lapso de cinco años Alejandro lograría hacerse con él: los elefantes vigilarían su tienda y sus imágenes adornarían su carro fúnebre, mientras que, poco después de su muerte, su íntimo amigo Ptolomeo haría representar en las monedas egipcias a Alejandro ataviado con un birrete de piel de elefante. Como resultado, el elefante se convirtió en Occidente en un símbolo de las grandes pretensiones. César llevaría uno a Britania, Claudio, dos; Pompeyo intentaría entrar en Roma sobre un carro triunfal tirado por elefantes, pero descubriría que la puerta de la ciudad era demasiado estrecha y tendría que apearse para atravesarla. Gracias a Alejandro, por primera vez se tuvo un conocimiento más exacto de los elefantes en Occidente: en sus magníficas obras de historia natural, Aristóteles describió uno con tal exactitud que su descripción sólo puede ser fruto de una disección, posiblemente basándose en los informes proporcionados por otros. También sabía cómo curar su insomnio, sus heridas o sus problemas estomacales, y cuánto trigo o vino se les debía dar para que se mantuvieran en buenas condiciones. Sin embargo, al igual que los oficiales de Alejandro, Aristóteles estaba convencido de que los elefantes podían llegar a vivir doscientos años, y también subestimó exageradamente el tamaño de su pene.

A través del ejército de Alejandro, la destreza de los mahouts nativos y los elefantes se introdujeron por primera vez en Grecia. La utilización de la howdah, o silla en forma de torre, sobre el lomo de los elefantes se hizo popular, y dado que ni en el arte ni en las fuentes literarias fiables se hace referencia alguna a que sea originaria de la India, puede que la howdah fuera una invención de los ingenieros griegos. Tres años después de la muerte de Alejandro, sus oficiales utilizaban a los elefantes para abatir árboles, detener el curso de los ríos y derribar las murallas de las ciudades. Se los adornaba como en la India, con campanillas y cobertores escarlata, y, también como en la India, eran utilizados como verdugos. Sin embargo, antes de Alejandro nunca se habían visto elefantes en un paisaje tan poco adecuado para ellos como el de Grecia. En el campo de batalla, su primera embestida demostró ser decisiva, aunque los defensores pronto aprendieron el efecto que tenían los tablones recubiertos de clavos bajo sus sensibles pies: cuando se encontraban con zanjas, los elefantes se detenían al instante, ya que no podían saltar. Ahora bien, cuando los elementos defensivos parecían estar ganando la partida, los Ptolomeos enviaron cazadores para peinar las selvas de Etiopía en busca de ejemplares nuevos y más bravos, mientras que Cartago, al reunir nuevos contingentes, empezó a explorar las zonas fronterizas en el oeste en busca de una réplica apropiada. Aníbal encontró elefantes y se sirvió de ellos para aterrorizar Italia; Roma, que aprendía rápido, devolvió la cortesía a los macedonios y envió emisarios hacia el este, a los lodazales sirios de los Seléucidas, con órdenes secretas de desjarretar a cualquier elefante que encontraran. Dos años después, el Imperio seléucida se desmoronaba.

Cuando los enemigos retrocedieron, los romanos convirtieron a los elefantes en un espectáculo. Los elefantes bailaban, hacían sonar los címbalos, andaban sobre la cuerda en los circos y, durante doscientos años, el público estuvo fascinado con lo que Alejandro fue el primero en hacer posible. Sin embargo, el elefante fue el último en bramar y el que lo hizo más fuerte, ya que a mediados del siglo IV, cuando el poderío persa se reavivó, cientos de elefantes marcharon con paso decidido hacia Occidente a través de Asia bajo los auspicios del terrible nombre de Sapor, «la más monstruosa y terrorífica —escribió un testigo romano— de todas las unidades de guerra».

Con la caída del Imperio occidental los elefantes desaparecieron de Europa, salvo como ocasional artículo de regalo; aun así, durante seiscientos años simbolizaron una frontera abierta entre Oriente y Occidente, una frontera que Alejandro fue el primero en traspasar. Esta fue quizá su contribución más duradera al mundo clásico.

Si Alejandro no hubiese invadido la India, nunca se habría enrolado a los elefantes para que prestasen servicio en los ejércitos mediterráneos. Su captura es arriesgada y los inconvenientes que presentan son grandes. Les desagrada el frío invierno y se encuentran más a gusto en los lodazales cálidos; deben comer dos veces al día como mucho debido a su mala digestión, llegando a consumir más de cuarenta y cinco kilos de heno y casi doscientos treinta litros de agua diarios. Aristóteles sabía de un elefante que bebía unos seiscientos treinta litros de agua entre el alba y el crepúsculo y que, al anochecer, volvía a empezar. Los elefantes tienen un gran oído, pero su visión es muy precaria; pueden nadar pero son incapaces de saltar, y como medio de transporte no resultan muy útiles; alcanzan una velocidad media de unos nueve kilómetros por hora cuando van sin carga y, si la llevan, sólo avanzan durante breves períodos de veinte minutos cada hora. Por lo general no se reproducen en cautividad, si bien los machos pasan unos meses terribles de celo durante los cuales segregan un fluido de unas glándulas que tienen cerca de las sienes que los vuelve demasiado huraños como para poder controlarlos. Lo peor de todo es que los elefantes no tienen espíritu de equipo. Aunque sean muy afectuosos con su cuidador y cariñosos con los niños pequeños, las guerras de los humanos no significan nada para ellos y huyen en estampida tanto entre amigos como entre enemigos. Víctor, el elefante más famoso de la historia de Grecia, sirvió durante mucho tiempo en el ejército de Pirro, pero cuando vio a su mahout muerto ante las murallas de la ciudad se negó a abandonarlo: lo izó desafiante entre los colmillos y vengó salvaje e indiscriminadamente al hombre que amaba, aplastando a más amigos que enemigos. En la guerra, una devoción de este tipo constituía un arma de doble filo.

No obstante, los hombres hacían todo lo posible para infundirles valentía. En la India, los aguijoneaban, los adornaban con campanillas y los alimentaban con vino. En Ceilán se les hacía tomar opio. Eran adiestrados para que sacudiesen a los atacantes con la trompa, al menos hasta que éstos llevaron el elemento disuasivo de una coraza de púas. Se les reforzaron los colmillos con largas dagas de acero con las puntas envenenadas y se les protegió el cuerpo con una cota de malla de hierro, a la vez que siete guerreros o más disparaban y lanceaban desde la silla de montar que llevaban en el lomo, incluso sin la protección de la howdah. Lo más importante es que, aunque a los elefantes les asustaba que los ratones subieran por su trompa, sacaban de quicio a los caballos. En Gaugamela, la caballería de los compañeros de Alejandro había burlado con éxito a los pocos elefantes de los contrarios, pero en el Punjab tendrían que hacer frente a cientos de ellos, esta vez cara a cara. Alejandro estaba sumamente preocupado.

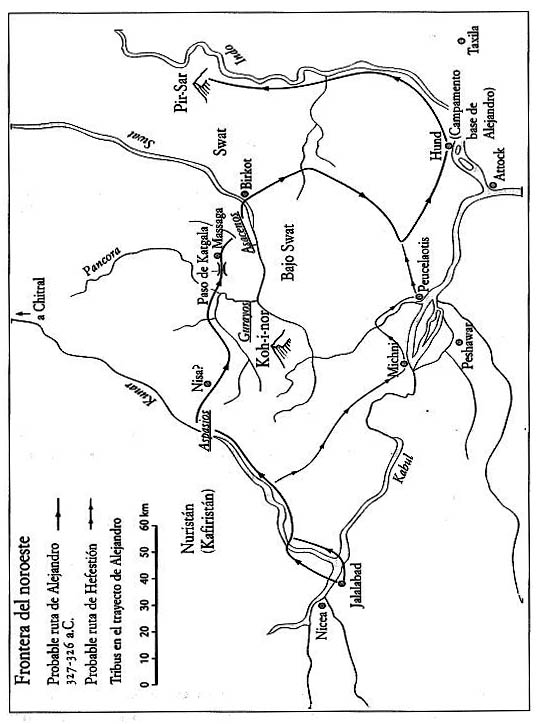

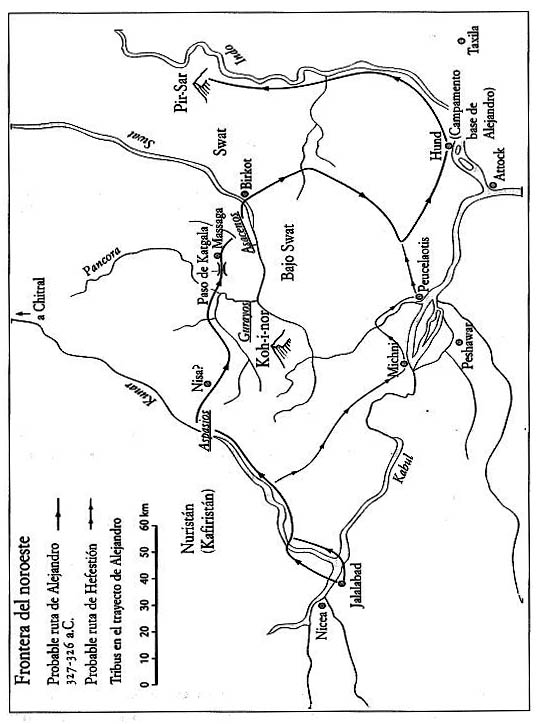

Las primeras noticias que Alejandro recibió en la India decían que tenía a los elefantes de su parte, ya que, a principios de octubre, los rajás del valle del Indo habían seguido a su heraldo hasta la frontera y habían prometido que tendría a su disposición veinticinco ejemplares. Semejante recibimiento empujó a Alejandro a dividir sus tropas. El camino principal discurría a orillas del Indo hacia el lejano pueblo de Taxila, donde vivía el rajá Ambhi, que había acudido para rendirse, según lo esperado. Hefestión, los mercenarios y la mitad de los Compañeros lo seguirían a través de las llanuras de Peshawar y cruzarían el Indo en Hund, donde el río se desvía hacia el norte. En las últimas etapas, Ambhi los guiaría y abastecería, ya que por el camino podrían tomar ciudades como Pushkalavati, la Ciudad del Loto, con sus extensos campos de caña de azúcar y arena; sin embargo, su gobernador resistió tras el foso y las murallas de adobe durante casi un mes y acabó siendo ajusticiado por ello. Entretanto, Alejandro se había dirigido con unos veintidós mil soldados hacía el norte, a las tierras altas del Swat, con el objetivo de proteger este importante flanco de la ruta mediante tácticas de terror: era la única vía segura para regresar a Irán, y, como estratega cauto que era, no iba a dejar que las tribus del norte cortasen el camino cuando todavía esperaba noticias y refuerzos de Asia. Dado que los reyes nativos no se habían rendido, Alejandro decidió combatirlos en lugar de sobornarlos. Escogió una ruta en la otra orilla del río Alishang, ya que, según le informaron, era la que estaba mejor abastecida, y se lanzó, contando con la guía de Sasigupta, a una ardua campaña que duró seis meses. Las tribus de las colinas eran numerosas y estaban decididas a resistir con valentía entre las montañas y los rápidos de los ríos, que eran difíciles de cruzar, sobre todo en diciembre. Como no se rindieron, Alejandro no se mostró en absoluto dispuesto a ser más amable con los patriotas resistentes de lo que era habitualmente: no auguró nada bueno el hecho de que lo hiriesen en la primera ciudad, y «los macedonios mataron a todos los prisioneros, furiosos porque le hubieran hecho daño a su Alejandro».

No obstante, el funesto asunto de la guerra tuvo sus compensaciones. En lo alto de los verdes valles de las colinas occidentales del río Swat, quizá cerca del pico de Koh-i-nor, se levantó un campamento en una fría noche de diciembre y los hombres empezaron a buscar leña para encender hogueras a una altitud de más de mil quinientos metros. Hicieron una hoguera y, cuando vieron que no había suficiente madera, los soldados astillaron unas cajas cuadradas de madera de cedro que encontraron convenientemente distribuidas por la colina: no se percataron de que estaban quemando los ataúdes de los difuntos del lugar. Los nativos no tardaron en tomar represalias, pero un breve ataque los hizo retirarse y optaron por la rendición. Los mensajeros encontraron a Alejandro en su tienda, «todavía cubierto del polvo de la marcha pero completamente armado, llevando un yelmo y blandiendo una lanza. Al verlo de este modo se quedaron pasmados y cayeron de rodillas al suelo guardando un completo silencio». Con la mediación de intérpretes, se acordaron los términos de la rendición: para satisfacción de Alejandro, el gobierno de la ciudad estaba en manos de los aristócratas, trescientos de los cuales pasarían a servir en su caballería, mientras que otro centenar, después de un breve debate, se dejaría allí para que mantuviese a la nobleza en el poder. Durante la conversación, Alejandro se dio cuenta de un hecho sorprendente: estas tribus habían sido puestas allí por el dios Dioniso y su ciudad era el recóndito santuario de Nisa; por consiguiente, la montaña era un lugar sagrado. En Grecia, los extasiados seguidores de Dioniso llevaban coronas de hiedra en la frente; en esta colina de la India, única entre todas las que habían visitado, la hiedra común crecía con profusión. ¿Qué mejor prueba podían desear los soldados? Dioniso había recorrido esa ruta antes que ellos.

Hablar de Dioniso infundía energía a los fatigados soldados, y el propio Alejandro «deseaba que los mitos de las correrías de los dioses fueran ciertos». El culto al dios era antiguo y estaba muy arraigado en su Macedonia natal, y un hijo de Olimpia no podía subestimarlo. Como siempre, Alejandro estaba ansioso por investigar, y la caballería de los compañeros y el escuadrón real de Infantería fueron invitados a unirse a él para visitar las umbrosas arboledas, el mirto, el boj y el laurel, símbolos del dios y una bendición para los ojos, cansados de ver rocas y desiertos de sal seca durante tanto tiempo. Aquel lugar era el paraíso de un jardinero, y los soldados recogieron hiedra y trenzaron sus ásperos tallos para hacer coronas. Adornados con guirnaldas de hiedra, cantaron himnos al dios en la ladera y lo invocaron a través de sus numerosos nombres, tras lo cual Alejandro le ofreció un sacrificio formal. «Muchos de los oficiales de alto rango se adornaron con guirnaldas de hiedra y —como varios escribieron— cayeron rápidamente en trance poseídos por el dios e invocaron la llamada de Dioniso, corriendo frenéticamente en desbandada». Ite Bacchai, ite Bacchai… Puede que las palabras del coro más memorable de la tragedia griega, probablemente escritas en la propia Macedonia, resonaran en una colina paquistaní.

Este episodio merece ser creído, aunque resulta difícil de explicar. Conviene buscar en primer lugar un sustrato indio, y hay algunos paralelismos que resultan impresionantes. Los oficiales de Alejandro le pusieron el nombre de Mero a esta colina, la palabra griega que designaba el muslo y la vinculaba con Dioniso, que, según se creía, había nacido del muslo de Zeus. Pero puede que fuesen los indios quienes dieron lugar a este nombre, ya que, de acuerdo con la cosmogonía hindú, se creía que el mundo flotaba, como los cuatro pétalos de un loto, alrededor de Meru, su montaña principal, que había surgido de las aguas que rodeaban la cumbre de los indolentes dioses. Es posible que Alejandro oyera hablar de Meru a los indios del campamento y, como tantas veces sucedía, que identificase la palabra con la que él conocía en griego. Por lo que respecta al dios, un Dioniso hindú fue mencionado repetidamente por posteriores visitantes griegos a la India, y, en el panteón nativo, lo más probable es que se trate del dios hindú Shiva, que es adorado por bailarines y tañedores de címbalos ataviados como las bacantes griegas, con pieles de animales salvajes. La hiedra, Meru y Shiva parecen haber alentado la extravagancia macedonia: posteriormente, los eruditos de la Alejandría egipcia culparon del incidente al gusto por la adulación que sentía Alejandro, pero se trataba de hombres de mente estrecha. Nunca habían visto las tierras altas del Swat ni habían compartido las peripecias de un explorador en tierras indias.

Sin embargo, esta explicación india presenta ciertas dificultades, ya que la gente de Dioniso conspira en una extraña historia que tiende a desacreditarla. Alejandro se encontraba en la actual región de Chitral, colindante con el Nuristán, en la frontera oriental de Afganistán, lugar de origen del pueblo conocido desde hacía mucho tiempo como los kafires, cuyos antepasados vivieron en Chitral y en las tierras altas del Swat, donde compartieron el lenguaje de los kafires y muchas de sus elegantes fábulas tradicionales. Los kafires son uno de los pueblos más humildes y encantadores de Asia. Algunos de ellos tienen la piel blanca y a veces su cabello es rubio. Tienen la nariz aquilina y poseen facciones nobles, y llevan un tocado de lana en el que los más imaginativos han creído ver la kausia de ala ancha de los macedonios. La hiedra es abundante en sus frondosas montañas, y sus gentes, como Dioniso, son muy aficionadas al vino; su música y sus cantos son famosos, y su arquitectura en madera tallada resulta peculiar y a menudo está decorada. Era inevitable que estos kafires atrajeran la atención de los británicos de la época victoriana. En el siglo XIX, las prácticas de los kafires no eran ni las de los hindúes ni las de los musulmanes, por lo que algunos dijeron que eran primitivos cristianos no corrompidos por la Iglesia católica; unos dijeron que eran judíos, mientras que otros creyeron que eran griegos descendientes de las guarniciones de Alejandro, de ahí que tuvieran una apariencia europea, un mito que era tan viejo como Marco Polo y que todavía se sigue repitiendo; incluso Kipling hizo a estos protohelenos el honor de dedicarles una historia. No obstante, las investigaciones demostraron que no hablaban griego y que Jesús les traía sin cuidado, y pronto los orígenes de este pueblo perdieron su popular atractivo. Sin embargo, se había observado un hecho extraño: de entre todas las tribus del Hindu Kush, únicamente los kafires exponen a sus muertos en ataúdes de madera, y esto recuerda la búsqueda de leña de los macedonios: los soldados destruyeron los ataúdes que había en los alrededores para distribuirlos por los campamentos, y esta práctica en relación con los difuntos constituye probablemente un vínculo a través de miles de años, de modo que los kafires del Nuristán podrían ser realmente descendientes del pueblo que Alejandro encontró. Esto hace que surjan dudas acerca de una posible relación entre Dioniso y Shiva, dios de los hindúes.

Las investigaciones han demostrado que los kafires hablan una lengua cuyas raíces derivan de los primeros dialectos indoeuropeos; así pues, los kafires son descendientes de los primeros invasores que, desde la India hasta Europa, arrasaron las tierras a su paso hacia Occidente varios miles de años antes de Alejandro; de ahí su apariencia europea, una característica que también explica hasta cierto punto la atracción que ejerce su frontera noroeste sobre las damas aventureras británicas. Su religión, antes de que fueran obligados a convertirse al islam, no incluía a ningún dios hindú que pudiera compararse a Dioniso; adoraban a un dios del cielo, al que los griegos llamaron Zeus Ombrios y a un dios demonio en la forma de una piedra, pero no eran hindúes adoradores de Shiva. Sin embargo, rendían un vigoroso culto al íbice o cabra montés, como correspondía a gentes que vivían en los hábitats más favorables para este animal, y puesto que el culto griego a Dioniso incluía el sacrificio y la consumición de una cabra, el paralelismo resulta impresionante. Posiblemente Alejandro presenció u oyó hablar de este culto extático de los kafires, cuya relación con su propio Dioniso parecían confirmar los jardines naturales y la apariencia occidental de sus interlocutores.

Tras Dioniso le llegó el turno a Heracles. En un principio, el hijo rival de Zeus recorrió un laborioso itinerario siguiendo las aguas de los ríos Alishang y Kunar, manteniéndose en la orilla norte y destruyendo una sólida fortaleza construida en lo alto del paso de Katgala: el terreno era empinado, las murallas estaban protegidas por fosos y a los asediados se sumaban siete mil soldados mercenarios provenientes del Extremo Oriente. En una escaramuza preliminar, una flecha procedente de las almenas de la fortaleza hirió a Alejandro en el tobillo; puesto que el pie se le quedó paralizado por el dolor, un ateniense que practicaba la lucha libre y que durante mucho tiempo había demostrado sus habilidades en las filas intentó compensar al rey por la herida citando un verso de Homero: «Icor —observó— es lo que fluye de las venas de los dioses inmortales». «Tonterías —replicó Alejandro—, esto no es icor, es sangre». Alejandro se había hecho merecedor de honores divinos debido a sus proezas y deseaba que se supiera que había sido especialmente favorecido por su padre Zeus, pero no se hacía ilusiones respecto a su carácter mortal y nunca hubiera afirmado que se había convertido en dios.

Tras haber sido herido y obligado a retroceder, Alejandro se acordó de sus ingenios de guerra. Ordenó construir un terraplén, como en Gaza, desde el cual las catapultas y las torres de asedio podrían conseguir que las descargas alcanzaran su objetivo, pero los nativos contemplaron con sumo placer cómo se desmoronaba el primer puente levadizo bajo el peso de los macedonios. Las catapultas resultaron más eficaces, y, cuando uno de los arqueros hirió de muerte al caudillo indio, los hombres de las tribus se dieron por vencidos ante la superioridad de la ingeniería de Alejandro. Las tropas mercenarias se rindieron y se integraron en las filas de Alejandro, pero sólo para acabar siendo masacradas cuando intentaron huir a la noche siguiente. El resto fue perdonado, incluyendo a la madre del caudillo, que se consoló del hecho de haber perdido a su hijo por culpa de una catapulta durmiendo con Alejandro y concibiendo un sustituto.

Había transcurrido la mitad del invierno y la destrucción de dos fortalezas más en las tierras altas mantuvo al ejército muy ocupado durante el nuevo año; la lucha continuó siendo encarnizada y el tiempo muy frío, pero los suministros no constituían un problema, ya que tres meses antes habían capturado una rebaño formado por doscientas treinta mil reses; de éstas, Alejandro separó las mejores, pues «deseaba enviarlas a Macedonia para que trabajaran la tierra», un signo de la perspicaz visión que tenía para la agricultura, de la que dependían todas las economías antiguas: el resto bastó para alimentar al ejército durante varios meses con leche y carne, dos lujos más bien raros en la dieta del mundo clásico. Mientras tanto, la campaña se orientaba cada vez más hacia el este. Al otro lado de las colinas del Swat, en la orilla este del río Indo, vivía un rajá cuyos súbditos históricamente siempre habían apoyado a los actuales enemigos de Alejandro. Los agitadores y las tropas mercenarias ya habían empezado a dar problemas, y dado que Alejandro saqueaba y fundaba una ciudad tras otra en la frontera del Indo, los supervivientes seguían retrocediendo hacia esta única fuente de ayuda. A principios de marzo, habían sido acorralados en las tierras altas del noreste, descuidando el propio Indo, y habían huido a un escarpado ramal montañoso situado al norte de Attock que ni el mismo Heracles hubiese sido capaz de tomar, según dijeron los soldados del ejército de Alejandro. Por fin el escenario estaba preparado para que la carrera de Alejandro alcanzase su punto culminante y para que éste se convirtiera en el asediador más grande de la historia.

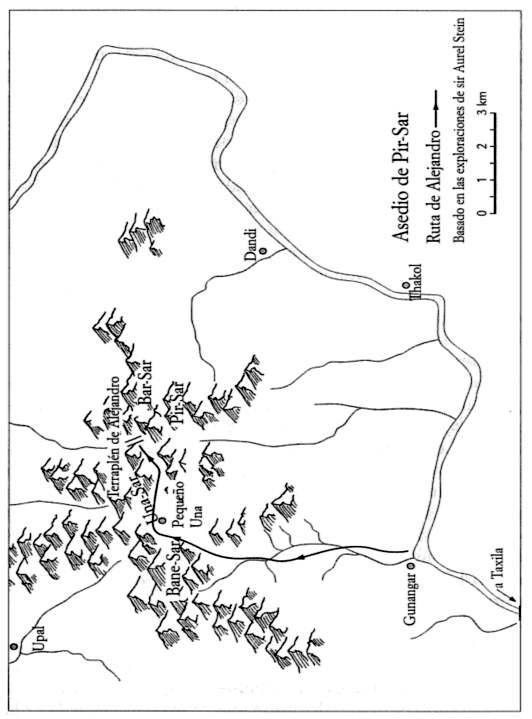

En 1926, gracias a las exploraciones de sir Aurel Stein, se determinó la situación de este ramal montañoso llamado Aorno; los arqueólogos confirmaron este magnífico descubrimiento. Efectivamente, el Aorno es tan impresionante como sugería la historia de Ptolomeo. Cuando el curso del río Indo se desvía hacía el oeste por encima del valle de Nandihar, la curva que forma rodea este complejo de ramales y crestas. Entre ellos se encuentra el Pir-Sar, «el pico del hombre santo», un precipicio enorme coronado por una cima extensa y llana que se alza sobre una altura de dos mil cien metros, protegido en la parte este por el caudaloso río Indo, al que desciende en una serie de resbaladizas gargantas. Exactamente al norte, el ramal todavía mayor de Bar-Sar se eleva hasta formar un afilado cono y converge con el Pir-Sar, primero a través de laderas cubiertas de hierba, y después por un barranco particularmente traicionero; por el oeste, hay agrestes precipicios que descienden unos seiscientos metros hasta una zona de valles, para volver a erguirse dando lugar al pico más alto de toda la cordillera. Hacia el sur, el último montículo del Pir-Sar se divide en tres estrechos ramales, a cual más inaccesible. Por lo que se refiere al Pir-Sar en sí, su cumbre llana ofrece una visión lo bastante espectacular como para conseguir inquietar incluso a los guardias macedonios más curtidos, tanto si se dirige la vista hacia las cornisas de la cabecera del Alto Swat, bloqueado por el hielo, como al sur, al otro lado del Indo, hacia las planicies de color verde metalizado que rodean Peshawar. Sin ningún género de dudas, se trataba de un lugar para alpinistas, no para guerreros.

Desde esta ventajosa posición estratégica, el sinuoso y ascendente avance de Alejandro por las orillas del Indo sería fácilmente detectado. El ejército no podía encontrar en ningún lado de la roca un acceso fácil; tenían que elegir entre una ruta que discurría por escarpados peñascos o bien una que atravesaba un barranco. Además era imposible rendir por hambre al enemigo, ya que el Pir-Sar tiene manantiales de agua y una cima lo bastante extensa como para sembrar cultivos, como todavía hacen los gujars locales. Los precipicios y las gargantas resultaban demasiado escarpados para que las catapultas pudieran alcanzarlos: cuando los nativos hablaban de Krishna, su dios hindú, adorado por hombres vestidos con pieles de león, los macedonios no pudieron menos que compararlo con su real antepasado Heracles y hacer correr la voz de que ni siquiera él había sido capaz de tomar por asalto el Pir-Sar. Para Alejandro, esto constituía una razón más para intentarlo.

Desde el paso, Alejandro había realizado una breve visita al Indo para supervisar la construcción de puentes, de la que se ocupaba Hefestión; después se aproximó al Pir-Sar remontando el río desde el sur. Las tropas más pesadas y la mayor parte de la caballería se dejaron en la base más cercana para preparar los suministros con vistas a un largo asedio, mientras que los arqueros a caballo y las tropas de élite especializadas en emboscadas continuaron ascendiendo por el oeste durante un día y medio, hasta que tuvieron un golpe de suerte que resultó decisivo: unas tribus cercanas se rindieron y se ofrecieron para conducir al ejército hasta el punto en el que el asalto resultaba más fácil. Como de costumbre, a falta de cualquier otra alternativa, lo creyeron. Ptolomeo y Éumenes, el secretario de Alejandro, fueron enviados en misión de reconocimiento y, dirigiéndose directamente al norte desde el río, se apoderaron del ramal conocido como Pequeño Una, al oeste del propio Pir-Sar, ayudados por el follaje de los rododendros salvajes y los pinos. Después de levantar una empalizada en la cumbre de la colina, hicieron señales de fuego, tal como habían acordado. Alejandro las vio, pero también los enemigos, y se necesitaron dos días de escaramuzas y el envío de un mensajero indio nativo antes de que el rey, el secretario y el historiador pudieran reunirse, ya a salvo, en la cresta donde se encontraba la avanzadilla de las tropas.

Desde el Pequeño Una las perspectivas parecían mucho más favorables. El Pir-Sar, dijeron los guías, era vulnerable por la cara norte, que permanecía oculta, de modo que Alejandro tomó el difícil camino de la meseta de Burimar, hasta que pudo descansar en la gran hondonada natural del barranco de Burimar-Kandao, cuya profundidad es de unos doscientos cuarenta metros. En este lugar Alejandro era vulnerable por arriba y prácticamente incapaz de defenderse, pues el barranco resultaba demasiado ancho y profundo para el alcance de sus catapultas. Sin inmutarse, ordenó una vez más que el paisaje se transformase a su conveniencia. Tuvieron que cortar las ramas de los muchos abetos que había cerca, algunas de las cuales por suerte se habían caído, y ordenó levantar en el barranco un terraplén tan ancho como un río del Punjab para poder alcanzar su objetivo con las catapultas. Estos increíbles terraplenes se empezaron a construir al amanecer, y Alejandro fue el primero en coger la pala para después «supervisar y elogiar a los que trabajaban con ahínco, pero también para castigar a los que se detenían un instante para descansar». Al cabo de un día habían avanzado cincuenta y cuatro metros, pero puesto que el terraplén se desmoronó por los márgenes del barranco, el trabajo se retrasó y los soldados tuvieron que trabajar tres días más antes de alcanzar la línea de fuego del extremo más cercano del Pir-Sar. Probablemente, el terraplén consistía más bien en una plataforma que en un relleno completo; su diseño de ramas y zarzas entrelazadas demuestra, una vez más, la destreza de los soldados en cuestiones de carpintería.

Sin embargo, tomar una posición en el Pir-Sar no iba a ser fácil. Alejandro escogió a treinta destacados oficiales, y «volviéndose hacia ellos al son de la trompeta les ordenó que lo siguieran, ya que quería ser él el primero en llegar al peñasco». Cerca del saliente de la roca, Alejandro cambió de opinión y puso a los guardias a la cabeza, sólo para ver cómo morían aplastados por los cantos rodados que lanzaban desde arriba: tuvo suerte de salir con vida, y por ello se retiró durante los dos días siguientes. Los tambores de los indios retumbaron noche y día para celebrar el repliegue del enemigo, pero la tercera noche trajo el silencio, el resplandor de una antorcha y el intento de un ataque por sorpresa. Izándose él mismo por la pared de roca con la ayuda de una cuerda, en esta ocasión Alejandro condujo a los Portadores de Escudo al ataque, matando a numerosos enemigos y despejando la cumbre para construir altares a Atenea, diosa de la victoria. Aurel Stein descubrió restos que posiblemente pertenezcan a estos altares. Los topógrafos midieron el peñasco con una exactitud extraordinaria, y llegó entonces el momento de emprender el descenso, ya que, desde Balj hasta el Indo, la última amenaza para las filas había sido violentamente dispersada. «No podía menos de preguntarme —escribió Stein con la prueba del paisaje ante él— cómo la historia del Aorno no había sido tratado en su conjunto como un mito… Yo no tenía una victoria por la que dar gracias, pero aun así también me sentí tentado de ofrecer una libación a Palas Atenea por haber cumplido la esperanza de un investigador, acariciada y postergada durante mucho tiempo».

Las últimas nieves de la primavera se estaban fundiendo por todo el valle de Barandu cuando Alejandro abandonó el Pir-Sar y se dirigió a la última ciudad de los nativos, atravesando bosques de rododendros, prímulas y clemátides alpinas. Ahora su afán lo constituían los animales, no las plantas, pues una vez que se encontrase en la gran llanura del Indo estaría en el territorio de los elefantes. Alejandro envió a dos unidades de los Portadores de Escudo para que inspeccionasen el terreno, con órdenes especiales de interrogar a los prisioneros sobre el número de elefantes que estaban al servicio de los rajás. Alejandro animó a los mahouts del lugar a que capturasen ejemplares a fin de destinarlos a su propio uso, cosa que hicieron, montándolos e incorporándolos a las filas tras un entrenamiento muy breve, con la excepción de dos machos díscolos que se precipitaron por un barranco. Los mahouts y los macedonios avanzaron unos ciento sesenta kilómetros siguiendo la ribera del Indo hasta la encrucijada de Jand, donde el obediente Hefestión hacía ya tiempo que había levantado un puente.

En Hund, el Indo fluye de manera lenta y expansiva. Hace un alto entre las estribaciones del Himalaya y las gargantas de Attock, para volver a discurrir por las llanuras con una anchura de casi diez kilómetros, invitando al viajero a solazarse en él. Ambhi, rajá de Taxila, había estado abasteciendo a la avanzada del ejército de Hefestión con grano, otro golpe de fortuna para el cuerpo de suministros. Ambhi envió regalos al otro lado del Indo que incluían tres mil toros, diez mil ovejas, numerosos talentos de plata y treinta elefantes. En primer lugar, Alejandro sacrificó los toros «a sus dioses habituales —entre los cuales presumiblemente se contaba Amón— y organizó juegos atléticos y una exhibición de caballos». Los sacrificios fueron propicios, por lo que él mismo se encargó de los barcos y del puente de Hefestión, y quizá también de las pieles rellenas, y cruzó el Indo para ofrecer un sacrificio en la otra orilla, agradeciendo que las balsas no se hubieran hundido. Ambhi le dio la bienvenida, con «los elefantes que se erigían como castillos en medio de sus tropas», y tan pronto como los dos trabaron amistad, marcharon hacia la llanura del noroeste de Rawal-Pindi para tener el primer contacto verdadero con la vida de la India.

A la sombra de las colinas de Murree, junto al río Tamra-Nala, Taxila, el pueblo de ladrillos de adobe, acogió a los visitantes más exóticos que jamás había visto. A diferencia de las fortalezas del Alto Swat, Taxila se levantaba en la encrucijada de tres caminos principales, a lo cual debía su gran prosperidad. Era la sede de maestros y doctores hindúes, aunque es improbable que por aquel entonces lo fuera también de los budistas, a cuyo fundador los griegos llamaron Buda y que, según ellos, era el hijo de un soldado compañero de Dioniso; sin embargo, Taxila carecía de cualquier refinamiento externo digno de una ciudad universitaria. En la calle principal se entrelazaban las casas viejas, construidas sin ninguna planificación y cuyos techos planos retenían el calor; todas eran de alturas diferentes, con paredes de adobe y piedras toscamente cortadas que dificultaban el paso de los transeúntes; las sencillas habitaciones traseras tenían el suelo de tierra y daban a la calle por la angosta abertura de una simple ventana. En el centro de la ciudad se erigía un único edificio público, una sala grande y combada sostenida por vigas de madera; a la derecha y a la izquierda corrían los estrechos callejones propios de los barrios bajos de la India, donde la suciedad y la oscuridad apenas eran paliadas por la presencia de los basureros comunitarios. Mientras Alejandro cabalgaba para ofrecer un sacrificio se encontró con los rajás locales y celebró un darbar o recepción en el consistorio, mientras los oficiales tomaban buena nota de los alrededores.

Físicamente los hindúes son delgados —escribió Nearco, el almirante de Alejandro—. Son altos y mucho más ligeros de peso que otros hombres… Llevan pendientes de marfil (al menos los ricos), se tiñen la barba, unos del blanco más puro, otros de azul oscuro, rojo, púrpura o incluso de verde. Visten ropas de un lino que resulta sumamente luminoso, quizá debido al color oscuro de su piel: llevan una túnica que les llega hasta la pantorrilla y se cubren los hombros con un manto. Otro se lo enrollan en la cabeza… Calzan zapatos de piel blanca, profusamente decorados, con suelas tan gruesas que los hacen parecer más altos. Y todos, exceptuando a los más humildes, llevan parasoles en verano.

Como muestran las esculturas persas, se recogían el cabello en un moño y por lo que respecta a sus costumbres:

Aquellos que son demasiado pobres para dar una dote a sus hijas —escribió Aristóbulo— las ponen en venta en el mercado cuando son muy jóvenes, y convocan una reunión de compradores armando ruido con conchas y tambores. Cuando se acerca un comprador, primero le muestran la espalda desnuda de la muchacha hasta los hombros, después la parte delantera; si la muchacha le gusta y ella consiente, se va a vivir con él en los términos acordados.

En otras tribus indias, las vírgenes sin peculio eran ofrecidas como galardón en los combates de boxeo, donde su falta de dinero no importaba, mientras que las ricas, para tener éxito, sólo necesitaban hacer una proposición de matrimonio acompañándola con un elefante de regalo. Cuando el marido fallecía, «algunos decían que las viudas se arrojaban a la pira funeraria, y que las que se negaban caían en desgracia». Esta costumbre, denominada sati, se acompañaba de otra práctica que Alejandro ya había intentado prohibir en el Alto Irán: la exposición de los cadáveres a los perros y los buitres. Para alcanzar la felicidad ultraterrena, ninguna otra cosa preocupaba más a los griegos que un funeral apropiado, y Alejandro no podía soportar que sus súbditos desatendieran esta cuestión.

Otros descubrimientos fueron más agradables. En el mercado verían a hombres sabios que ungían a todos los transeúntes con aceites para demostrarles su favor y escogían a cambio lo que querían sin pagar por ello, ya fueran higos, uvas o miel. Alejandro observó que pertenecían a dos sectas distintas: unos llevaban los cabellos largos y los otros la cabeza totalmente afeitada, y quiso conocer a sus jefes, para lo cual envió a Onesícrito, el timonel griego de la flota, a buscarlos. Alejandro escogió cuidadosamente a este hombre, ya que Onesícrito sabía tanto de filosofía como de las cosas del mar, pues había estudiado con el gran Diógenes, maestro de la escuela griega de los cínicos. Las sabidurías de Oriente y Occidente mantuvieron un educado debate. Por fortuna, Onesícrito también estaba escribiendo una historia.

A unos tres kilómetros de Taxila, el timonel se reunió con cincuenta sabios que estaban sentados o tendidos desnudos en diferentes posturas. Uno de ellos, a quien los griegos llamaron Calano, se rió en voz alta «al ver que el visitante llevaba una capa, un sombrero macedonio de ala ancha y botas hasta las rodillas». Onesícrito fue invitado a desnudarse y a sentarse para escuchar sus enseñanzas. «Pero el calor del sol —explicó más tarde— era tan abrasador que nadie podía caminar descalzo por el suelo, sobre todo a mediodía». Menos intrépido que su maestro Diógenes, Onesícrito sentía vergüenza, hasta que el más anciano y sabio de los gurús, llamado Mandanis, lo excusó y comenzó a hablar. «Mandanis —dijo Onesícrito— alabó a Alejandro por su amor a la sabiduría, aunque gobernara un imperio tan vasto. Era el único filósofo armado que había visto en toda su vida… A continuación preguntó por Sócrates, Pitágoras y Diógenes, poniendo énfasis en que éstos parecían haber sido hombres decentes y sencillos, aunque por lo visto prestaron mucha atención a las cosas convencionales y no la suficiente a la naturaleza». Para esta conversación se necesitaron tres intérpretes. «Puesto que mis intérpretes sólo entienden el lenguaje más simple», se cree que Mandanis podría haber dicho, «no puedo demostrarte para qué sirve la filosofía. Sería como preguntarle al agua pura por qué no fluye a través del barro». Sin embargo, Onesícrito filtró la oscura sabiduría de los gurús a través de sus ideas griegas preconcebidas: apenas podía entenderlos, así que, «timonel de la fantasía y no de la flota», los interpretó como si estuvieran de acuerdo con su filosofía. Por consiguiente, en la historia que escribió, los hindúes dieron fe de las verdades de Diógenes el Cínico.

Aunque no se les comprendió bien, dos de estos sabios desnudos fueron a la Taxila ocupada. Allí compartieron mesa con Alejandro y «comieron de pie… El más joven y ágil de ellos se balanceó sobre una pierna y se cogió con las dos manos a una viga de madera de un metro y medio de largo; cuando se le cansó la pierna, cambió a la otra y permaneció allí durante todo el día». Como prueba de su autocontrol, abandonó el campamento y rechazó cualquier aliciente para regresar, pues allí hubiera estado a la entera disposición de Alejandro. El más viejo de los dos había finalizado los treinta y siete años de ascetismo que le habían sido prescritos y era libre de elegir su manera de vivir, de modo que durante los dos años siguientes siguió al ejército desde Taxila hasta Susa e impartió sus enseñanzas entre los oficiales interesados. Su muerte, a la edad de setenta y nueve años, causó una gran conmoción.

Difícilmente la leyenda podía haber dejado este encuentro entre Oriente y Occidente tal como se produjo. El tema se embelleció con variaciones y, durante dos mil años, el nombre de los gimnosofistas o filósofos desnudos formó parte de la cultura común de los hombres de letras. En la India, sus encuentros con Alejandro pasaron a través del Román a Las preguntas de Milinda, un texto clásico budista; en el Mediterráneo, fueron un tema destacado en las obras y poemas de los eruditos renacentistas de Florencia; en Inglaterra, después de la muerte de Cromwell, los caballeros puritanos aún alardeaban de su fervor revolucionario por el ideal de los gimnosofistas, alabando a los indios en los panfletos que escribían por haber sido puritanos avant la lettre y denunciando a Alejandro como un monarca del tipo de Carlos II. La fama de los gimnosofistas se extendió más allá de su ciudad, junto a las colinas de Murree, y todo ello gracias a que un discípulo de Aristóteles atravesó el Hindu Kush en busca del Océano Oriental y a que un discípulo de Diógenes dejó los barcos de su isla natal de Cos, se unió a la expedición y, en la India, aceptó exponerse a los rigores del sol del mediodía.