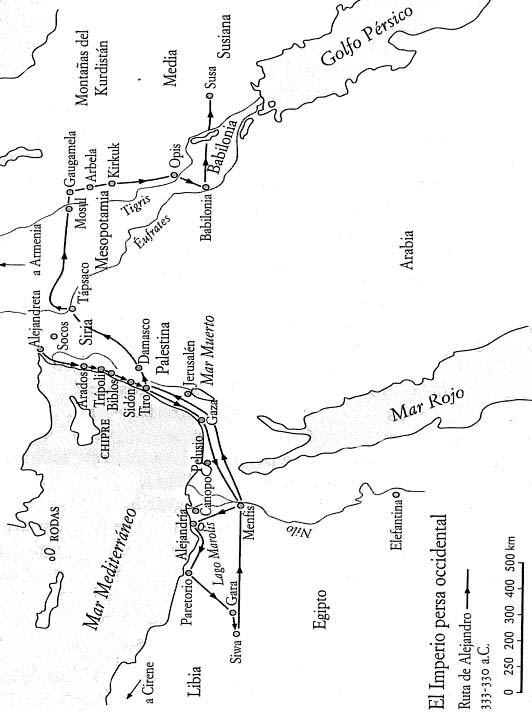

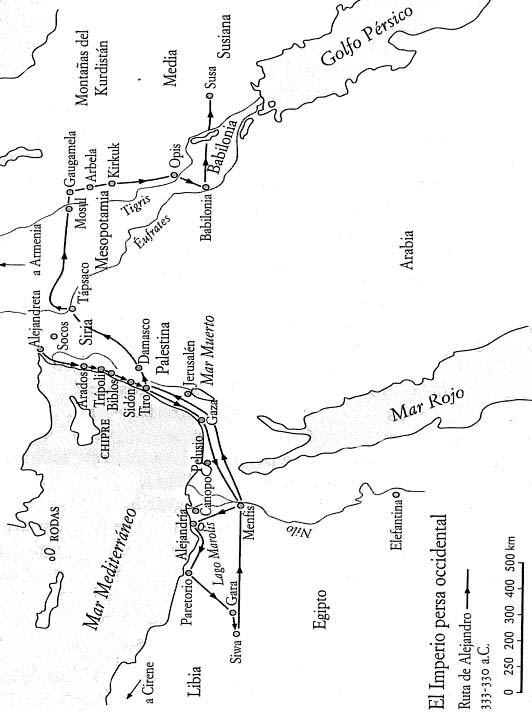

En tierra, la victoria en Isos no fue rotunda, fundamentalmente debido a que Darío logró huir, pero en el mar los efectos que tuvo fueron más definitivos. Los fugitivos griegos del rey se pusieron al mando del aproximadamente centenar de barcos que habían permanecido varados para ellos en Trípoli, o los incendiaron, y ni los barcos ni los griegos volverían a ser vistos de nuevo al servicio persa. La caída de Asia occidental y la captura del equipaje en Damasco imposibilitó el envío de monedas acuñadas a los almirantes persas, puesto que sólo en Asia occidental el tributo a los reyes se pagaba con monedas y no se había dejado ninguna ruta abierta por la que Darío pudiese enviar reservas monetarias al Egeo. Pero, lo que es más importante, los aliados griegos de Alejandro vacilaron menos a la hora de enviar otra flota ahora que el propio Alejandro se había probado a sí mismo en una batalla que habían supuesto que perdería. Los almirantes persas sólo podían esperar una primavera difícil, durante la cual deberían improvisar la forma de conseguir hombres, barcos y dinero: los intentos de acercarse a Agis, rey de Esparta, tuvieron escasa respuesta, y el plan de reclutar a los fugitivos de Isos tenía decididamente un aire de desesperación.

Para Alejandro, la victoria abrió el camino a las ciudades de la costa de Fenicia, donde su política de derrotar a la flota por tierra podría finalmente dar resultados. Estas ciudades y la cercana Chipre proporcionaban tripulaciones a la flota persa, aunque no constituían un mundo que Alejandro no pudiera controlar; sus reyes y comerciantes ya habían dispensado una acogida favorable y espontánea a la cultura y la lengua griegas, mientras que los chipriotas hablaban griego y la mayoría se esforzaba por ser griegos; más aún, habían pasado sólo doce años desde la enérgica rebelión que tanto Chipre como la importante ciudad naval de Sidón protagonizaron contra sus amos persas. Este recuerdo, así como algunos de sus participantes, todavía estaba vivo, y sin él la estrategia de Alejandro puede que hubiera fracasado. Los reyes locales y los marineros estaban fuera, en el Egeo, pero Alejandro pudo negociar con sus hijos y con los ancianos, y, una vez más, utilizar los odios locales en nombre de la liberación.

Empezó con Arados, una fortaleza que se alzaba en su propia isla. Sus murallas de piedra medían nueve metros, y disponía de un pequeño imperio en tierra con un ingenioso sistema para obtener agua en caso de asedio. El rey estaba en el mar, y su hijo ofreció a Alejandro una corona de oro como muestra de sumisión, un gesto que inició una larga historia marcada por los favores que recibieron de los macedonios. Acto seguido, llegaron unos mensajeros con una diplomática carta de Darío. Estaba apenado por la pérdida de su familia y le escribía de rey a rey para pedir amistad, una alianza y el regreso de sus allegados. Darío aún no estaba de humor para concesiones, pero se ha conservado una extraña anécdota según la cual Alejandro falsificó una de las cartas y mostró una versión más arrogante a sus Compañeros para asegurarse de que la rechazaran. La cronología y la naturaleza de las cartas que Darío envió a Alejandro fueron objeto de controversia y confusiones en los relatos históricos, pero no hay ninguna razón para creer en esta improbable historia. En la primera carta, dijeron los oficiales de Alejandro, Darío no prometió ni recompensa ni rescate; otros dicen que ofreció 10.000 talentos, y, en caso de que Alejandro hubiese suprimido parte de su redacción, quizá podría haber eliminado esta mención al rescate y al hecho de garantizarle tierras en su retaguardia. En cuanto a la información que conservamos sobre la respuesta de Alejandro, se está de acuerdo en los puntos principales y debe de estar cerca de su forma original.

En la carta, Darío culpaba a los macedonios del estallido de la guerra y quitaba importancia a la idea de que su derrota fuese un acto divino; en respuesta, Alejandro invocó los sacrilegios que los reyes persas cometieron en Grecia y su hostilidad hacia Filipo, incluyendo los planes de Darío para asesinarlo, al tiempo que explicaba su propia invasión como una campaña de venganza. Darío, escribió Alejandro, se hizo con el trono persa por medio de crímenes y sobornó a los griegos para que se rebelaran; y en cuanto a los dioses, estaban del lado de su ejército y, en el futuro, Darío debería dirigirse a él como rey de Asia. Sólo como suplicante ante un rey recuperaría a su familia. «Si disputas tu derecho al reino, quédate en tu tierra y lucha por ella; no salgas corriendo, pues vendré tras de ti, dondequiera que vayas». Se trataba de una declaración tajante cuya justificación de la invasión era o bien cosmética, «la venganza de 480», o imposible de verificar, el cargo de «soborno» cuando Filipo ya estaba invadiendo Asia. El tema de la venganza griega estaba empezando a esfumarse ante la perspectiva más amplia del reino de Asia. Sin embargo, el aspirante a ser reconocido como rey de Asia todavía podía verse confinado a la costa occidental del continente; eso dependía de la estrategia que siguiera en los puertos marítimos, y él lo sabía.

Por el momento, todo estaba funcionando a las mil maravillas. En Biblos, Alejandro dio la bienvenida a otro hijo de un rey ausente; en Sidón, un puerto crucial, el pasado lo ayudó a dar un golpe decisivo. Unos doce años atrás, los persas habían sofocado las tentativas de independizarse protagonizadas por Sidón, y tras los acostumbrados episodios de violencia dejaron la ciudad en manos de un rey dócil. Los recuerdos de aquellos emocionantes días, cuando la ciudadanía de Sidón taló y destruyó los árboles de los jardines del gobernador persa, todavía no habían muerto, y en cuanto Alejandro pudiera prometerles la deposición de Persia y de su representante, la ciudad lo trataría como él quería. Unos cincuenta barcos tripulados por sidonios navegaban en la flota persa, y la rendición de su ciudad natal seguramente los persuadiría para que desertaran o regresaran de manera pacífica; al parecer, la elección del nuevo rey se dejó en manos de Hefestión, que se decantó por un hombre que hasta entonces había estado empleado en un jardín. ¿Quién mejor para gobernar que un jardinero, aun cuando esta historia pueda reflejar un antiguo mito de la realeza semita? Promovido desde sus parterres, el rey Abdalónimo era una elección popular para el conjunto de los sidonios, como Alejandro pensaba; a cambio, este rey entretuvo a los Compañeros con una cacería del león en la cercana reserva real de caza; cuando murió, sobre su sarcófago se tallaron escenas de caza en las que él mismo aparecía representado como un Compañero.

Sin embargo, la amistad con Sidón implicaba seguramente que habría problemas en la antigua ciudad portuaria de Tiro, pues mientras que Sidón había sufrido recientemente a causa de Persia, la rival Tiro había florecido y, por tanto, era poderosa e impedía la ruta de Alejandro por la costa hacia el sur. Cuando Alejandro se aproximó a la ciudad, fue recibido por los ancianos y el hijo de su rey ausente; le ofrecieron regalos y una corona de oro, y le prometieron que harían cualquier cosa que Alejandro ordenase. Alejandro replicó que deseaba ofrecer un sacrificio a Melqart, un dios tirio al que identificaba con su antepasado Heracles: un oráculo se lo había aconsejado. En una ocasión había visto a su padre utilizar el mismo pretexto para justificar una guerra inevitable; se trataba de un plan astutamente calculado, pues desenmascaraba la oferta de los tirios y revelaba que, en el fondo, querían permanecer neutrales. Si Alejandro deseaba realizar un sacrificio, había un templo dedicado a Heracles en la vieja Tiro, en la península; Alejandro, decidieron los tirios, no entraría en la nueva ciudad erigida en una isla. Esta réplica puso furioso a Alejandro y, en pocos días, empezó a demoler la vieja Tiro con la intención de utilizar sus piedras y vigas para asaltar la posición costa afuera de la nueva Tiro.

El enojo que sentía no fue su principal motivo. Tiro, como Sidón, era uno de los puertos que acogían a las tripulaciones de la flota persa, y puesto que Alejandro ya había decidido poner rumbo al sur, a Egipto, no podía dejarla indómita en su principal ruta de comunicación, especialmente cuando un gran número de barcos de guerra tirios permanecían en la ciudad. En un frente más amplio, los tirios habían estado celebrando un gran festival en honor a Melqart al que habían acudido representantes de Cartago, una ciudad fundada en otro tiempo por Tiro; estos cartagineses prometieron ayudar en caso de asedio. Alejandro no podía conocer sus promesas, pero era consciente del vínculo entre Cartago y Tiro, así como de la posibilidad de que le proporcionaran a ésta ayuda naval en cuanto él se diera la vuelta. Podía ser importante ahuyentar esta nueva amenaza que procedía del oeste.

El proceso estaba destinado a ser laborioso. La nueva Tiro se alzaba en una isla amurallada, de unos cuatro kilómetros y medio de perímetro, y estaba separada de la costa por unos ochocientos metros de mar, que, aunque poco hondo al principio, pronto alcanzaba una profundidad de ciento ochenta metros. La ciudad estaba provista de dos puertos, uno en el norte y otro en el sureste, extramuros, y la propia muralla se elevaba unos cuarenta y cinco metros, al menos en opinión de los sitiadores. Si bien en una ocasión, cuarenta años atrás, hubo un rey de Chipre que tomó Tiro por la fuerza —un éxito notable del que, por desgracia, sabemos muy pocas cosas—, debió de hacerlo con el apoyo de su poderosa flota; a principios de enero, un mes de aguas embravecidas, Alejandro se proponía asaltar una ciudad isleña y su flota, al menos la que permanecía anclada allí, cuando él, por su parte, no tenía barcos. A principios del siglo VI, Tiro había resistido el asedio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, durante trece años consecutivos, y frente a Alejandro, que estaba retenido en tierra, los tirios debieron de considerar que sus posibilidades de supervivencia eran igualmente altas. Evidentemente, los soldados macedonios tenían sus reservas; Alejandro se vio forzado a decirles que había visto en sueños cómo Heracles extendía su mano derecha y lo invitaba a entrar en la ciudad, mientras que Aristandro, su adivino favorito, interpretó de un modo alentador diversos augurios, entre ellos el de las raciones de pan empapadas de sangre. En el fondo, había razones más sólidas para confiar en la victoria, aunque los historiadores nunca las explicaron.

En la antigüedad, el asalto a una ciudad amurallada ya requería la combinación de hombres y máquinas. Ensalzar los inventos por encima del temperamento y las ideas de los hombres es pecar de ingenuidad; en Alejandría, los griegos descubrirían más tarde la energía del vapor, pero sólo la utilizarían para propulsar artefactos de juguete, mientras que los budistas se contentaban con que la recién descubierta energía del agua hiciera girar pacíficamente sus ruedas de oración. Sin embargo, en el campo de batalla, los inventos se aplican de un modo más rápido y pueden contribuir a conquistar el coraje de la mayoría de los soldados. Había una carrera de armamentos, que venía de lejos, entre la técnica de asedio y las ciudades amuralladas. El eje, la polea y la escalera de mano amenazaban las murallas de ladrillo y barro desde hacía tres milenios, pero en el segundo milenio se mejoró la construcción de las murallas y éstas volvieron a ser decisivas. Los arietes y las torres de asedio alcanzaron su esplendor en Asiria en el siglo VII, con lo que las murallas, que eran aporreadas y rebasadas por la parte superior, empezaron a reforzarse con terraplenes inclinados en la base y bastiones y ángulos en los perfiles, y a menudo reemplazaron los ladrillos, que eran solubles en agua, por sólidas capas de piedra. Desde el apogeo de Asiria, la técnica de asedio en el este había sido exportada al Mediterráneo, pero hasta fechas recientes no había avanzado; las ciudades amuralladas, por su parte, habían añadido más innovaciones, y no había uniformidad en los tipos de piedra o de defensas entre las ciudades griegas. En 332, Alejandro, como el rey Tiglath-Pileser III de Asiria con su ariete ligero, estaba un paso adelante en la carrera armamentística; auspició la creación de una catapulta para arrojar piedras que estaba provista de arandelas y propulsada por resortes hechos con tendones retorcidos.

Resulta irónico que las murallas de Tiro hubiesen de ser la primera fortificación que sintió la fuerza de las rocas arrojadas por las máquinas de guerra griegas. Comparados con los remos del este, los griegos habían sido lentos a la hora de desarrollar un equipo de asedio avanzado; los conocimientos que poseían en relación con las torres de asedio y los arietes los debían a los contactos que durante el siglo V mantuvieron con Oriente; probablemente, las técnicas habían pasado de Asiria a Tiro, de Tiro a Cartago y de Cartago a los campos de batalla de Sicilia, donde los griegos que residían allí las podrían haber aprendido de sus enemigos cartagineses. Tiro, por tanto, había sido un vínculo vital, dando un rodeo, en la transmisión a los griegos de las técnicas de asedio. Sin embargo, la ruta también había funcionado a la inversa. En el cambio de siglo, Dionisio I, tirano de Siracusa, auspició una forma elemental de artillería para disparar flechas gigantes que después se volvió contra los asustados cartagineses: sin duda, Cartago informó a Tiro acerca de las nuevas heridas que había recibido, y de ahí que en 332 los ingenieros tirios copiaran la idea de Dionisio e hicieran evolucionar por sí mismos las ballestas. Sin embargo, no contaron con Filipo y el ascenso intervencionista de Macedonia. Hacia 340, bajo el mecenazgo de Filipo, los ingenieros griegos descubrieron las ventajas del resorte de torsión; al principio lo adaptaron a un viejo tipo siciliano de catapulta, pero muy pronto los discípulos del ingeniero jefe de Filipo, el tesalio Poliído, avanzaron experimentando con el lanzamiento de piedras mediante la fuerza de torsión, de lo que se beneficiaría Alejandro. La vieja catapulta de Siracusa, que presumiblemente todavía se utilizó en Tiro, era de disparos de repetición, pero no tenía resorte de torsión; su alcance era de unos ciento ochenta metros, y el arma que utilizaba era una flecha con la punta de metal, mientras que las nuevas catapultas para lanzar piedras de Alejandro, perfeccionadas desde su primera aparición en Halicarnaso, podían rebasar las filas de los asediados a más de ciento cincuenta metros; a ciento treinta y cinco metros, podían dañar la muralla de una ciudad. A juzgar por diferentes historias, la precisión de la artillería antigua era impresionante; la primera vez que le mostraron al rey espartano Arquidamo una ballesta, exclamó: «¡Por Heracles, el coraje de los hombres es ahora una cosa del pasado!».

Los ingenieros de Alejandro no se limitaron a las catapultas. Torres de asedio más altas y más fuertes, como nunca las había habido antes, esperaban para ser montadas; en estas torres, los arqueros y los arietes podían acomodarse nada menos que en veinte niveles diferentes, el más alto de los cuales se encontraba a una altura de cinco metros y medio; constituían un extraordinario trabajo de carpintería, pues los ejes eran de roble y las tablas, de abeto, las torres de madera que contenían estaban revestidas de cal y de ellas colgaban pieles de oveja para protegerlas de los proyectiles enemigos. Disponían de garfios perfeccionados, aunque el jefe de los ingenieros de Alejandro dudaba de su eficacia; también disponían de una torre más pesada, que iba sobre ruedas, cuya larga punta de metal se clavaba en los muros de ladrillos gracias a un sistema recientemente mejorado. En cada uno de los diferentes niveles de la torre había anchos puentes levadizos que se abrían y por donde podían salir más soldados que en los diseños habituales; los arietes se colocaban sobre una forma superior de «tortuga», cuya área era de más de dos metros cuadrados, bajo la cual los arietes eran accionados con cuerdas y un rodillo; iban protegidos con pieles de animales y una torre de tres pisos; además, en a parte de arriba, las torres transportaban catapultas y, en la e abajo, dos baldes para almacenar agua que servían para apagar las llamas. No obstante, sin un liderazgo excepcional, las nuevas máquinas, por numerosas que fueran, no harían hecho caer Tiro. Los hombres, tanto como las mulas, levantarían estas gigantescas torres en la posición, y sería a Alejandro a quien correspondería alentarlos, separado por ochocientos metros de agua del punto en el que podía iniciarse la técnica de asedio convencional. «El genio —observó Napoleón en una ocasión— es la medida inexplicable de un gran general». Antes de Tiro, la actuación de Alejandro como general había sido correcta, más que excepcional; con uno de sus característicos saltos hacia delante para ir al encuentro e un desafío, Alejandro iba a demostrar, por primera vez ese genio que lo hizo sobresalir en la historia militar. Antes de prepararse para el asedio, había enviado heraldos para ofrecer a Tiro la paz a cambio de la rendición. Los tirios los detuvieron, los asesinaron y arrojaron sus cuerpos fuera de a muralla, a plena vista del enemigo. «Una tregua no debe romperse, ni se debe asesinar a un heraldo; un hombre que se a rendido a uno superior no debe ser maltratado»: los tirios habían desobedecido una ley no escrita de la guerra griega.

Como respuesta, el primer plan de Alejandro fue audaz Si no podía navegar hasta Tiro, construiría un malecón a través de las aguas y lo cruzaría andando. En cuanto al malecón, tenía un afortunado precedente. En 398, Dionisio I tomó la ciudad de Mocia, en el noroeste de Sicilia, tras reconstruir su paso elevado, que se había hundido, a lo largo de más de un kilómetro y medio en el mar. Tiro sólo estaba a la mitad e esa distancia, y, si bien no conservaba ningún terraplén que pudiera servir como cimiento, el cauce marino era, en general, tan poco profundo que el lodo podía utilizarse para unirla construcción, hecha con piedras. Sería interesante saber como calculó Alejandro, si es que lo hizo, la profundidad del mar, pues de repente, a algo menos de cien metros de la isla, las aguas se volvían profundas. Sin embargo, incluso a esa distancia, el paso elevado de Alejandro habría servido a su propósito. Las torres de asedio todavía podían alcanzar la muralla, permitiendo a los arqueros disparar sobre sus defensores, mientras que las nuevas catapultas podían abatir las fortificaciones. Por suerte, los bosques del Líbano eran una fuente cercana de provisión de madera, mientras que la vieja Tiro, que fue rápidamente demolida, proporcionó las piedras necesarias. El transporte de materiales de construcción desde cualquier lugar que se encontrara más lejos habría sido extremadamente lento, sobre todo al carecer de una flota. La Grecia antigua no conocía ningún collar eficaz para los caballos de tiro, y ni siquiera había ideado una carretilla.

En la zona poco profunda, el trabajo se desarrolló a un ritmo acelerado y bajo la atenta vigilancia de Alejandro, que, contaron sus oficiales, «explicaba cada paso en persona, animando a unos con una palabra amable y aligerando las fatigas de quienes habían trabajado extraordinariamente bien regalándoles unas monedas de plata». Las gentes de Tiro eran escépticas; hostigaban a los constructores desde los barcos de guerra y se mofaban de Alejandro por atreverse a rivalizar con el Dios del Mar. Sin embargo, el malecón se iba acercando, a pesar de Posidón, y los tirios pronto se dedicaron a acribillar a los macedonios lanzándoles flechas con las ballestas; como respuesta, Alejandro colgó pieles de animales para proteger a sus hombres y ordenó que se levantaran dos altas torres de asedio para devolver los disparos. Los tirios, a su vez ingenieros con una respetable historia, replicaron con un despliegue de artilugios técnicos.

En secreto, construyeron en el puerto de la ciudad un barco de transporte para llevar tanta leña seca, virutas y antorchas de madera como fuera posible, añadiendo brea, azufre y otros materiales inflamables. La idea de un barco cargado con materiales inflamables no era nueva, pero en cada uno de los dos mástiles próximos a la proa ataron dos baos y colgaron de ellos calderos llenos de combustible; cuando los baos ardieran, los calderos se inclinarían y avivarían el fuego, como las famosas ollas de fuego que Rodas popularizaría un siglo después. Tras lastrar la popa para que la proa estuviera bien vacía de agua, la tripulación esperó un viento favorable e hizo entonces que los trirremes remolcaran el brulote hacia el malecón. Cuando el dique estuvo a su alcance, prendieron fuego a la carga, se zambulleron para ponerse a salvo y dejaron que el barco chocase de lleno contra las torres de asedio de Alejandro. Los trirremes acribillaron a los defensores macedonios, y los esquifes, dispuestos en otras partes del malecón, destruyeron todas las catapultas disponibles. Víctima de una maniobra de lo más inteligente, Alejandro ordenó que se construyeran nuevas máquinas y que el malecón se ampliara a unos seis metros a fin de poder albergar más torres de asedio. Él, por su parte, partió hacia Sidón con las gratas noticias de que finalmente la flota fenicia, que servía a los persas, se encontraba de regreso a casa; sin duda, ahora que habían oído que sus bases se habían rendido, los fenicios se verían obligados a unirse a él, y puesto que los hombres que talaban madera en los bosques de cedros del Líbano estaban siendo hostigados por los nativos, los Portadores de Escudo y los agrianos se dirigieron también allí, preparados para llevar a cabo una misión breve y contundente.

Al alcanzar Sidón, Alejandro fue más que recompensado por el lento y desastroso progreso con que avanzaba el malecón. Los reyes de Biblos y Arados habían regresado para poner en sus manos los barcos con los que habían desertado del mando de los almirantes persas. Sidón hizo lo mismo, complacida con el cambio de rey, y Rodas envió nueve naves de guerra, un valioso gesto por parte de una isla cuyas habilidades mercantiles empezaban a ser indispensables para el comercio en el sureste mediterráneo. En total se unieron a Alejandro un centenar de barcos de guerra, un número que bastaba para paralizar la flota persa cuando se iniciaba la estación de navegación, así como para reafirmar su política, a más largo plazo, de capturar los puertos marítimos uno por uno. No debió de parecer muy preocupante el hecho de que una pinaza de cincuenta remos llegara de parte de Antípatro con un mensaje urgente de su capitán; a través de aguas enemigas y con el viento de marzo en contra, seguro que el viaje había sido dramático y que no se había emprendido por una mera trivialidad. Como el capitán era el héroe que había pillado por sorpresa a los diez trirremes persas en las Cícladas el anterior otoño, el mensaje que traía probablemente se relacionaba con los evidentes intentos del rey Agis de Esparta de rebelarse con el apoyo naval y monetario de Persia. Alejandro ya era consciente del descontento de Esparta y no estaba demasiado preocupado por el hecho de que los aliados griegos la secundaran; los barcos persas eran ahora una amenaza que se desvanecía, por lo que dejó Sidón durante diez días y se dedicó a fustigar a las tribus de los bosques de cedros del Líbano para salvaguardar a sus leñadores, sin escatimar, por su parte, ningún esfuerzo en el proceso, como pone de manifiesto un divertido incidente.

Lisímaco, que fue el tutor favorito de Alejandro en sus días de infancia, había insistido en unirse a la marcha hacia los bosques; sin embargo, cuando la noche cayó sobre las montañas, fría y hostil, Lisímaco se quedó muy rezagado tras los soldados profesionales. En vez de abandonarlo al enemigo, Alejandro dio la vuelta y ambos, pupilo y tutor, pronto se encontraron aislados del resto de los soldados, excepto de un puñado de ellos. La noche era cada vez más fría y el pequeño grupo no tenía con qué encender un fuego; en la distancia, Alejandro vio hogueras en el campamento enemigo y «confiando en su propia agilidad, pues, como siempre, consoló a sus macedonios compartiendo sus dificultades», salió en busca de fuego para sus hombres. Al llegar a la hoguera, sorprendió y apuñaló a dos centinelas enemigos con su propia daga, agarró una antorcha de las brasas y se la llevó para calentar a sus compañeros. Tras ahuyentar las represalias del enemigo, el tutor, el discípulo y los soldados pasaron la noche junto a su propia fogata centelleante. Una investigación que pretenda acercarse a la personalidad de Alejandro no debe menospreciar esta historia; Cares, que fue quien la contó, era el maestro de ceremonias de Alejandro, la habría oído relatar en los banquetes de boca de su rey; las exageraciones no proceden de él, sino de los comensales. Alejandro demostró una seria preocupación por sus soldados y un valor personal que, en un hombre de menor valía, habría sido una forma insensata de arriesgar la vida: que el nuevo Aquiles se hubiese puesto en peligro a la manera de su héroe por el tutor que por primera vez le dio su sobrenombre homérico resultaba de lo más apropiado.

Al regresar a Sidón, Alejandro debió de pensar que las buenas noticias no terminarían nunca. Ciento veinte barcos chipriotas y los reyes de tres destacadas ciudades de Chipre habían dejado a los persas para prometerle sus servicios; ahora tenía una flota que era casi tres veces mayor que la de Tiro y podía recurrir a la invención más moderna en el dominio del mar, el quinquerreme. Los chipriotas y los fenicios lo utilizaban con pericia, lo que significaba que lo manejaban como los barcos de guerra normales, que constaban de tres hileras de remos, pero con dos hombres en cada remo en los dos niveles inferiores y un hombre en cada remo del nivel superior; esta duplicación de fuerza en los niveles inferiores incrementó la velocidad y el poder de embestida del trirreme habitual. Para los reyes chipriotas, este prestigioso barco era motivo de orgullo; en la época posterior a Alejandro, el quinquerreme iniciaría una carrera de remeros acorde con la habitual pomposidad real: un rey compitiendo con otro hasta llegar a la definitiva futilidad de una nave de treinta niveles que se bamboleaba en el Egeo. Ningún rey era más digno de un quinquerreme que el viejo Pnitágoras de Salamina, un hombre cuyo pasado puede que decidiera el destino de la flota chipriota; su abuelo era el valiente Evágoras, quien luchó por la independencia contra el Imperio persa. Veinte años antes de la llegada de Alejandro, su nieto Pnitágoras fue elevado al trono de Salamina con el fin de librarla del control persa en una época de revueltas en Egipto y Fenicia. Finalmente, buscó su propia salvación cambiando de bando mediante un acuerdo con Persia, pero el recuerdo de la independencia era aún reciente y, cuando se dirigió a Alejandro, no se vio en modo alguno decepcionado. Casi único entre los reyes chipriotas, Pnitágoras gobernaba una ciudad que carecía de minerales, por lo que Alejandro le concedió una cercana mina de cobre en Chipre. Al igual que los reyes de las ciudades fenicias, los reyes chipriotas fueron restituidos y reconocidos como aliados, y aunque tenían que acuñar monedas con el nombre y la tipografía de Alejandro, no se les obligó a mantener una estricta uniformidad, y, de hecho, sus propias monedas continuaron apareciendo en pequeñas cantidades.

Junto con los chipriotas, llegó de Sidón una última bendición: cuatro mil soldados de refuerzo griegos contratados que habían sido reclutados la primavera anterior en el sur de Grecia. Si éstos hubieran marchado por tierra habrían traído noticias aún mejor bienvenidas que su número, pues, durante el invierno, Alejandro no había sido consciente del grave riesgo que amenazaba Asia Menor y el Camino Real, que se encontraba detrás de él. Desde Isos, las tropas persas habían huido hacia el norte, a la tierra desolada y salvaje de Capadocia, que él apenas se había preocupado de someter aquel otoño, y durante los meses de invierno se habían desplazado hacia el oeste con la ayuda de las tribus nativas y la caballería, en un esfuerzo por huir a la costa y reunirse con los almirantes persas. Se libraron tres batallas campales de gran trascendencia, y el oficial veterano de Filipo, Antígono el Tuerto, se cubrió de gloria en la vecina satrapía de Frigia. Cada vez que los fugitivos persas fueron derrotados, puede que con la ayuda reciente de estos refuerzos, de nuevo el plan del enemigo, en ausencia de Darío, destacaba por la clara percepción de sus posibilidades, pero se vio frustrado antes incluso de que Alejandro oyese hablar de él. Antígono ganó la partida, y los iranios sólo sobrevivieron en los refugios de Anatolia, donde su número también se había reducido y ya no constituía un problema. Había sido un invierno extremadamente crudo y peligroso, y la victoria con que se superó tuvo tanto mérito como la mayoría de las batallas campales que se libraron en el frente.

De regreso a Tiro, Alejandro se encontró con que, en su ausencia, el malecón había sido severamente dañado por una tormenta de primavera. Sin embargo, el nuevo poder conquistado en el mar lo consoló de la pérdida: el siguiente paso sería desafiar a los barcos de guerra tirios, inferiores en número, con los suyos. Sin embargo, los tirios bloquearon el puerto y pudieron eludir sin problemas la batalla: sus pérdidas se limitaron a tres barcos que resultaron embestidos; a falta de una estrategia nueva y definitiva, Tiro parecía resuelta a resistir, al menos hasta que mediante un bloqueo —una empresa que no era nada fácil— sus habitantes fueran obligados a rendirse por hambre. Sin embargo, tras las líneas, todo el mundo tenía en mente la celebración de una de las muchas reuniones internacionales que tuvieron lugar durante el reinado de Alejandro. Al igual que los marineros, también se habían unido a Alejandro ingenieros procedentes de Chipre y Fenicia, y ahora estaban disfrutando de un intercambio de ideas con sus homólogos griegos. Su primera sugerencia fue lo bastante valiosa como para que fuera adoptada por muchos reyes posteriores: atarían, proa con proa, dos grandes barcos y suspenderían un ariete sobre las cubiertas para que as tripulaciones pudieran llevarlo remando hasta las murabas de la isla. Una vez allí, fondearían en la base misma, sin duda protegidos por cubiertas hechas con pieles, y de este modo podrían utilizar los arietes contra los muros de piedra como si estuvieran en tierra firme.

Aunque este tipo de barcos-ariete reducía la necesidad de un malecón de gran tamaño, Alejandro era demasiado eficiente como asediador para limitar el asalto a una única zona; la combinación de soldados y armas diversas fue su especialidad militar, de manera que el dique fue reconstruido, orientándolo hacia el viento preponderante, y en el extremo, en el que también había puentes levadizos, se dispusieron torres de asedio —las más altas hasta entonces conocidas—, mientras las catapultas realizaban una constante descarga de piedras contra el muro desde el barco y el malecón. Los tirios trabajaron enérgicamente en cada lado; repararon las brechas y pusieron en práctica los planos de sus propios ingenieros.

Para amortiguar el impacto de las flechas y las rocas, los tirios colgaron anchas pieles, que previamente habían rellenado con algas marinas, a lo largo de sus construcciones e instalaron grandes ruedas de mármol que se hacían girar con un mecanismo sin especificar; el zumbante movimiento de sus rayos bastaba para romper la trayectoria de los proyectiles. También arrojaron piedras al mar contra los barcos con arietes, que ya habían fondeado en aguas revueltas, confiando en que impedirían que los marineros de Alejandro anclasen en un radio donde ellos quedasen a su alcance; dando un golpe maestro, los hombres de Alejandro reaccionaron: subieron las rocas sujetándolas con sogas, las cargaron en las catapultas y las arrojaron lejos, quitándolas de en medio. Impertérritos, los tirios enviaron barcos acorazados para cortar los cables de las anclas; cuando fueron abatidos por los centinelas recurrieron a los submarinistas, una fuerza habitual en la guerra griega, los cuales cortaron las maromas hasta que los macedonios sustituyeron las cuerdas de las áncoras por sólidas cadenas. La paciencia se estaba terminando y el bloqueo no había puesto a Tiro más cerca de la rendición.

Cuando los barcos-ariete consiguieron anclar al pie de las murallas, les fue un poco mejor. Los tirios usaron fuertes poleas para deslizar por las cuerdas de las que colgaban los arietes, y a esto siguieron cortinas de fuego procedentes de primitivos lanzallamas. Contra las torres de asedio que estaban en el malecón, los tirios ataron tridentes en largas cuerdas y arponearon a los enemigos en sus distintos niveles, arrastrándolos al mar como peces ensartados. Quienes se aventuraron por los puentes levadizos de las torres, fueron atrapados en grandes redes de pesca y lanzados contra las rocas. Los obreros que trabajaban al pie de la muralla fueron rociados con arena, que se calentaba en escudos vueltos del revés. Cuando la arena estaba al rojo vivo, la arrojaban dentro de las armaduras y llevaban a los hombres al paroxismo.

Esta gallarda resistencia de los tirios al bloqueo naval y a la destrucción de la muralla continuó desde abril hasta principios de junio. Parecía que las catapultas nada podían contra ella. Ahora que la flota fenicia se había rendido, había muchas razones para pactar una tregua con Tiro y desplazarse a Egipto, pero Alejandro se negaba a dejar una ciudad enemiga tras él mientras los almirantes persas anduvieran sueltos por el Egeo y el sur de Grecia estuviera desestabilizado a causa de Esparta. Por lo visto, sólo uno de los Compañeros respaldó su parecer en el Consejo.

No era difícil encontrar una alternativa tentadora. Mientras Tiro todavía se mantenía firme, Darío envió un segundo comunicado ofreciendo un gran rescate, la mano de su hija en matrimonio, amistad y una alianza, así como todas las tierras que se encontraban por encima del río Éufrates, que posteriormente se convertiría en la frontera oriental más extrema del Imperio romano. La oferta llegó en un momento muy oportuno, y cuando Alejandro se la planteó a sus amigos, puede que pensara, antes que nada, en la acertada falsificación de una de las cartas de Darío mencionada anteriormente. Sin embargo, la recepción de la carta fue un hecho comúnmente aceptado, presumiblemente porque fue registrada por Calístenes, que redactaba informes sobre las personalidades de la corte para complacer a su patrón, «Si yo fuera Alejandro —se dice que comentó Parmenión, al menos en el mito oficial de su rey—, aceptaría la tregua y el final de la guerra sin correr más riesgos». «Yo también la aceptaría —respondió Alejandro de manera irrefutable— si fuera Parmenión».

El comunicado en que se rechazaba la propuesta hecha por Darío tenía este mismo tono desafiante. Darío lo recibió al mismo tiempo que escuchaba, de labios de un eunuco que se había escapado del campamento, la noticia de que su esposa había fallecido mientras daba a luz y que Alejandro le había ofrecido un magnífico funeral, un tributo que no tenía ninguna necesidad política de rendir. Las noticias de la muerte de su esposa y del rechazo de Alejandro a la oferta de paz determinaron finalmente a Darío a reunir un ejército verdaderamente grande desde el Punjab hasta el golfo Pérsico, una tarea que le llevaría un año entero; era evidente que la ofensiva en el Egeo estaba condenada al fracaso, dado que la flota oriental se había rendido, aunque sus almirantes todavía emprenderían una hábil batalla con la ayuda de los piratas, ese azote de los marineros griegos y los comerciantes marítimos. La costa occidental de Asia, pese al intento de cerrar sus puertos, había sido hostigada a conciencia por tierra y por mar en los últimos nueve meses. Cos fue tomada de nuevo, y cincuenta embarcaciones piratas de gran tamaño ayudaron a realizar una incursión incluso en el aparente baluarte de Mileto, restaurando a un gobernador persa y exigiendo un dinero que hacía mucha falta. La nueva democracia de Éfeso pudo haberse visto también alterada y, como si formara parte del plan, las salvajes tribus montañesas de tres satrapías de Asia Menor consiguieron que los generales de Alejandro que dirigían expediciones de castigo tuvieran que retirarse. Estos fueron los últimos éxitos destacados que tuvieron, pues la segunda flota griega de Alejandro finalmente se hizo a la mar. Una vez que se despejó el Helesponto, los macedonios liberaron las islas y persiguieron a los persas en dirección al sur. Acabaron además con sus secuaces, entre los que hay que destacar a Cares, el soldado de fortuna ateniense que se instaló en Mitilene tres años después de haber coronado a Alejandro en Troya. Cares nunca se sentía mejor que cuando se encontraba en medio del caos y el desorden, pero no era la primera vez que el ateniense cambiaba de bando demasiado tarde, por lo que fue expulsado por los almirantes macedonios.

Volviendo a Tiro, el siguiente incidente seleccionado por los historiadores se centró en el propio Alejandro. Una mañana de julio, después de haberse parapetado cuidadosamente tras unas mamparas hechas con pieles, los tirios salieron a navegar en sus mejores treinta barcos de guerra con la idea de sorprender a la flota chipriota de Alejandro, que se hallaba anclada en el puerto norte, mientras la tripulación estaba ausente comiendo, como era habitual. Su aventura empezó de manera auspiciosa. Los tirios se aproximaron sigilosamente, y, lanzando los remos al agua, remaron más rápido de lo que los timoneles podían soñar y redujeron a pedazos tres quinquerremes reales chipriotas antes de que las tripulaciones pudieran regresar. Alejandro estaba almorzando en el puerto del sur pero no regresó a la tienda real como era su costumbre; al enterarse de la incursión, corrió a su quinquerreme y se apresuró a dar la vuelta a la ciudad con algunos barcos para llevar a cabo el rescate, exhortando a los marineros a acometer y hundir a los atacantes tirios. El papel que jugó Alejandro fue brillante, y el resultado de su actuación, importante, puesto que con su inesperada reacción consiguió capturar las naves más veloces del enemigo. Se dijo que la incursión había sido provocada por una borrachera pero es más probable que fuera inspirada por el odio, pues Alejandro llevaba tiempo organizando un bloqueo en ambos puertos. Sin sus mejores barcos, los tirios estaban ahora más cercados que nunca. Incluso Cartago retiró sus ofertas de ayuda.

Tras dos días de descanso, los macedonios estaban preparados para seguir adelante con la victoria naval. De acuerdo con los métodos de Alejandro, el golpe final iba a asestarse con armamento diverso y en lugares diferentes. Los barcos-ariete abrirían brechas en la muralla, mientras que las naves que transportaban máquinas de guerra se encargarían de cubrirlos; dos cargamentos más de infantería aparecerían en los recién inventados puentes levadizos, y abrirían camino a través de las posibles brechas. Mientras tanto, la flota atacaría ambos puertos, el del norte y el del sur, y los arqueros y las catapultas se desplazarían alrededor de la isla en una flotilla de barcos de guerra para crear una incómoda diversión. Esta mezcla de tácticas concentradas y de distracción es la marca de los grandes generales, capaces de ver una oportunidad decisiva y aprovecharla. Como estaba planeado, las murallas fueron golpeadas hasta que se tambalearon, la artillería remató el daño provocado, los barcos de guerra y los arqueros echaron a los centinelas, los puentes levadizos se bajaron y los Portadores de Escudo entraron en tropel por la brecha que se había logrado abrir liderados por su capitán Admeto, con Alejandro encabezando la segunda oleada de atacantes. Admeto fue el primero en subir la muralla y murió como un héroe. Alejandro pronto estuvo sentado en las almenas para ocupar su lugar, y llamó tanto la atención por su armadura como por su actuación: alanceó a algunos, acuchilló a otros y arrojó a los tirios al mar. Como la infantería siguió el ejemplo de su jefe, Tiro cayó rápidamente en manos macedonias al no tener ya barcos para contener a los atacantes en el muelle. La resistencia desesperada que ofrecieron alrededor del santuario del fundador de la ciudad no serviría de nada.

Enfurecido por las atrocidades cometidas por los tirios y los siete largos meses de asedio, el ejército de Alejandro asesinó a unos ocho mil ciudadanos y, entre los que no se hicieron a la mar para ponerse a salvo en Cartago y Sidón, esclavizó a algo más de treinta mil; siguiendo las órdenes de Alejandro, dos mil ciudadanos más fueron crucificados a lo largo de la orilla. La crueldad no era totalmente gratuita. Cuando el ejército se desplegó por la ciudad, se anunció una tregua para todos los que pudieran refugiarse en los santuarios o los templos. Aunque la mayoría de los tirios todavía se mostraban demasiado reacios a obedecer, quienes lo hicieron fueron perdonados, incluyendo a Acemilco, rey de Tiro, y a los treinta enviados de Cartago, contra quienes no habría sido prudente ejercer la violencia. A Acemilco se le restituyó la realeza, mientras que la ciudad se repobló con guarniciones leales y con los nativos supervivientes; como signo de los tiempos, se le dio a la ciudad una constitución griega.

Al día siguiente, Alejandro ofreció los correspondientes sacrificios a Heracles o Melqart; le dedicó la catapulta con la que primero había resquebrajado las murallas de la ciudad y la nave sagrada de Tiro, de cuyo hundimiento él mismo había sido responsable. Los dioses nunca recibirían un sacrificio tan manchado de sangre: «Tiro —dijo un historiador macedonio, posiblemente Calístenes— cayó en el mes de julio, cuando Aniceto era magistrado en Atenas». Sin embargo, se sabe que el nombre del magistrado era Nicérato; el término «Aniceto» significa Invencible y, en un estallido perdonable de entusiasmo, incluso el nombre con que se fechaba el año se alteró para adaptarse a la cualidad de invencible de Alejandro como sitiador.

Animando, explicando, «compartiendo personalmente las dificultades» en el malecón o entre los cedros del Líbano, Alejandro se hizo merecedor de su toque de glamour histórico. Como es habitual, las historias centran el relato en el rey, pero es oportuno recordar que el nuevo Aquiles ya no podía saquear ciudades a la manera de su antepasado homérico, «dejándolas fuera de combate por el poderío de su lanza». En una obra de ingeniería técnica, Díades, un griego de Tesalia que era discípulo del inventor del rey Filipo, es descrito posteriormente como el «hombre que asedió Tiro con Alejandro». La caída de la ciudad quizá deba más a la mesa de dibujo de lo que nunca sabremos.

Una vez que Tiro cayó, Alejandro pudo continuar hacia el sur, a través de las llanuras costeras, hasta Egipto, seguro de recibir la rendición de las ciudades menos importantes que había en Siria y Palestina. Dor, Ashdod y la Torre de Estratón llegaron a un acuerdo porque dependían de Tiro y Sidón, pero, a ciento setenta kilómetros escasos al sur, Alejandro se encontró con algunas ciudades más obstinadas. Gaza, la ciudad filistea más grande y antigua, se cruzaba en su ruta, a unos tres kilómetros tierra adentro; gracias al comercio de incienso del Líbano y al comercio árabe de especias, Gaza se había convertido en una ciudad muy rica. Estaba guarnecida con árabes mercenarios, y Batis, su gobernador oriental, la exhortó a resistir. Batis pasaría a la historia como un eunuco feo y gordo.

La defensa más formidable de Gaza era su terraplén, pues, como muchas de las ciudades que se alzaban en tierras bíblicas, estaba encaramada en un tall o montículo formado por las capas de sus asentamientos anteriores, desde donde vigilaba el desierto. La ciudad estaba bien abastecida y, tan pronto como Alejandro dio órdenes para que ensamblasen la maquinaria que se había traído en barco desde Tiro, los ingenieros protestaron diciendo que la ciudad estaba en una posición «demasiado alta para tomarla por la fuerza». Sin inmutarse, Alejandro «pensó que cuanto más imposible pareciera, más necesario se hacía el conquistarla; la hazaña sería tan extraordinaria que pondría enormemente nerviosos a sus enemigos, mientras que el fracaso sería una desgracia si los griegos o Darío llegaban a saberlo». Gaza, al igual que Tiro, era demasiado poderosa para dejarla en la única ruta de comunicación de Alejandro, y este factor debió de haber pesado tanto como cualquier sentimiento de atracción hacia lo imposible que pudiera albergar.

La solución de Alejandro fue típica de él. Los ciudadanos de Gaza estaban orgullosos de sí mismos en su empinado fuerte; muy bien, si la ciudad era demasiado alta, entonces había que alzar el nivel del suelo para enfrentarse a ella. Se dieron órdenes para que, contra la muralla sur de la ciudad, se construyese un montículo de ciento veinte metros de ancho y setenta y seis metros de altura, de acuerdo con los cálculos macedonios; probablemente estos cálculos son una exageración, pues el asedio sólo duró dos meses y habría sido imposible, e incluso innecesario, apilar tanta arena en tan corto espacio de tiempo. El método de levantar un montículo de estas características era extremadamente antiguo y había sido utilizado dos siglos antes por los generales persas. Ahora iba a servir para un nuevo propósito: las catapultas y las torres de asedio se subirían hasta la cima, probablemente utilizando rampas de madera, y los asediados serían hostigados desde un punto que los sobrepasaría. Al mismo tiempo, los zapadores abrirían túneles bajo las murallas para provocar su hundimiento, una práctica habitual y un método efectivo contra las ciudades situadas en un tall de tierra; en 83 a. C., mientras los romanos asediaban una ciudad en Asia Menor, los sitiados, a fin de atosigar a los sitiadores incluso se acercaron sigilosamente y soltaron un oso y un enjambre de avispas en el túnel excavado por el enemigo.

Golpeada por la artillería y atacada por las torres de asedio, las murallas de la ciudad de Gaza pronto se hundieron en la zona del túnel que habían abierto los zapadores. Cuando los macedonios se echaron sobre ellos, los nativos resistieron de forma heroica, y el propio Alejandro sufrió dos heridas. Una procedía de un árabe que, fingiendo que iba a rendirse, se arrodilló y lo apuñaló con una daga que llevaba escondida en la mano izquierda; la otra, más grave, fue debida a una ballesta enemiga. La flecha atravesó el escudo y el peto, y se le incrustó en la espalda causándole una herida que «fue tratada» con dificultad. Sin embargo, Alejandro vio su propósito culminado: al cuarto intento, los macedonios consiguieron subir al tall y escalar las destrozadas murallas mediante escaleras de mano móviles. Una vez dentro, abrieron las puertas para que entrara el ejercito y, hacia finales de octubre, a pesar de la enérgica defensa de los sitiados, Gaza cayó.

Si tan sólo se conocieran algunos detalles más, la ocupación de Gaza se situaría probablemente entre las hazañas más notorias de Alejandro. Como en Tiro, entró a la fuerza a partir de un plan teórico de admirable osadía y con una noción casi extravagante de lo que era posible. El hecho de haber logrado convencer a un ejército, cansado de las pruebas a que había sido sometido en Tiro, para que amontonase un enorme montículo de arena a finales de verano no es un tributo insignificante a la inspiración de Alejandro. En cuanto a su capacidad de mando, una vez más demostró ese estilo provocador y esa disposición para atacar por diferentes medios a la vez que caracterizan al gran asediador. Ningún otro general en la historia antigua puede presumir de haber realizado con éxito dos asedios consecutivos, comparables a la caída de Tiro y Gaza, en tan sólo diez meses.

Sobre el tratamiento que recibió Gaza se sabe algo más, y ya en la antigüedad la información suscitó encendidos comentarios. Todos los varones, sin excepción, fueron ejecutados, la mayoría durante la conquista de la ciudad, mientras que las mujeres y los niños fueron esclavizados, lo que estaba en consonancia tanto con las costumbres de la época como con el tratamiento habitual que Alejandro daba a los «rebeldes». La ciudad se repobló con vecinos nativos y fue utilizada como fuerte durante el resto de la guerra, prueba de hasta qué punto Alejandro valoraba ese lugar. El destino de Batis es más controvertido: no se sabe que los oficiales de Alejandro hicieran ninguna referencia a él, pero en el campamento corrieron rumores de que le pasaron correas alrededor de los pies, que las ataron a la parte posterior del carro de Alejandro y que los caballos lo arrastraron alrededor de la ciudad mientras Alejandro comparaba este castigo con el que recibió el Héctor de Homero en el salvaje remate al que Aquiles, su asesino, lo sometió. A medida que pasó el tiempo, las descripciones del episodio se hicieron más escabrosas, aunque esto no es razón para dudar de que, en efecto, el castigo se produjese; hay que tener en cuenta que en Tesalia, por ejemplo, los hombres todavía arrastraban con sus caballos el cuerpo de los asesinos alrededor de la tumba de la víctima, y Alejandro iba acompañado por un amplio contingente de caballería tesalia. Es muy posible que le sugirieran un castigo que convenía a sus pretensiones de ser un dirigente homérico; en Gaza, Alejandro fue herido dos veces, y el ejército siempre se vengaba de un modo especialmente feroz en las ciudades donde le infligían una herida.

La caída de Gaza abrió el camino a Egipto a través de las marismas y el desierto, y por tanto, tras nueve meses de derramamiento de sangre, Alejandro pudo entrar sin oposición en el reino más poderoso del Imperio de Darío. Durante los últimos nueve meses había introducido en Siria y Palestina el armamento macedonio, que iría y vendría de una ciudad a otra durante más de un siglo en las guerras que entablaron a causa de sus bosques, sus flotas y los metales preciosos; Gaza fue repoblada y Tiro reasentada con una forma griega de gobierno, pero las familias de los miles de hombres que encontraron la muerte poca gratitud podrían sentir por el alud de cultura griega que, con resultados tan fructíferos, habría de abrumarlos en el transcurso de los cien años siguientes.