«Barríamos como un huracán la verde pradera y era una verdadera delicia ver volar a impulsos del viento los largos y blancos cabellos de Old Wabbley la aún más larga cabellera color castaño de Old Surehand…».

Recuerdo un serial radiofónico que yo debía escuchar cuando tenía nueve o diez años, llamado Dos hombres buenos, con guión del animoso José Mallorquí. Uno de los dos protagonistas, un portugués denominado algo así como Joáo Silveira, solía tener especial habilidad o innato magnetismo para atraer conflictos en cuanto pisaba un saloon de cualquier desconocido pueblo tejano. A los cinco minutos de haber pedido su whisky, se le acercaba algún matón con frases insultantes y provocadoras. Silveira no se descomponía; fuerte en su celeridad invencible con la pistola, argüía suavemente: «Cuando me hable así, sonría, para que yo sepa que no lo dice en serio…». La bronca no se hacía esperar y pronto el matón se convencía de que hubiera sido más prudente sonreír cuando aún tenía dientes para ello. La chulesca frase de Silveira, que finge brindar una posible salida para evitar la riña, pero en realidad la acicatea, se me ha quedado grabada como símbolo de todo un género literario, el que gira en torno a la colonización del Oeste norteamericano. El estribillo del portugués encierra rudeza y cortesía; es malicioso, pero valiente; condesciende a la piedad, pero la envuelve en un reto. De algún modo, estos rasgos son válidos para todas las novelas del Oeste. Habría que razonar una defensa de las literaturas «de género», como las novelas policíacas, del Oeste, de ciencia-ficción o de terror, condenadas al limbo de lo kitsch por decisión de Hermann Broch. Los relatos de género tienen un falso argumento, es decir, su verdadero argumento es la convención misma que los define como género. Cuando alguien dictamina que todas las novelas del Oeste o todas las policíacas son iguales formula una definición, no una crítica de las literaturas de género. Todas son iguales —en cierto sentido, son la misma—, porque juegan esencialmente con un solo tema, deliberada y ritualmente circunscrito en lo formal, cuya repetibilidad infinita es lo auténticamente fascinante para el aficionado. Al lector de relatos de género lo que le gusta fundamentalmente es que son todos iguales, siendo empero también innegablemente distintos y no sólo en lo circunstancial: lo mismo ocurre con los días de nuestra vida. Algo idéntico retorna sin cesar, un conflicto irresoluble, un núcleo esencial de sentido, un arquetipo afortunado que más que penetrar desde el exterior en nuestra imaginación parece encontrarse desde el origen en ella, pero esta reiteración arrastra un flujo incesante de diferencias, una variabilidad tanto más abrumadora cuanto que se modula en un solo registro. Este vivo contraste de lo diferente sobre el cañamazo de lo idéntico es la fuerza de las literaturas de género. La obra genial, dentro de cualquiera de éstas, es la que alcanza el punto máximo de originalidad y diferencia, sin por ello dejar de aportar otra vez el núcleo esencial de la convención genérica. El Quijote, respecto a las novelas de caballerías, es un ejemplo tópico de esto. Broch las condenó como kitsch porque aspiran demasiado obvia y crudamente a causar un efecto; pero esta impaciencia eficaz (cumplir de inmediato la promesa de aportar nuevamente el arquetipo argumental esperado) es necesaria para resaltar la delectación en la diferencia que construirá la peculiaridad incidental de la trama. Naturalmente, todos los géneros están llenos de tics, de estereotipos, de fórmulas hechas; pero quien no soporta en modo alguno el amaneramiento no está hecho para gozar de la literatura y le bastarán cien libros clásicos y enteramente «individuales» para alcanzar el techo de la cultura necesaria en lo literario. ¿Qué sería de Shakespeare o Kafka sin amaneramiento? Los géneros revelan que toda situación es literalmente inagotable, que la época, lo geográfico, un delito de sangre o el hábito de la carne (caso de uno de los géneros más prototípicos, la novela erótica) bastan para circunscribir un microcosmos textual de posibilidades desconcertantemente inagotables. Los géneros nacen de una decisión plenamente consciente —artificial— de tres o cuatro imitadores de talento y mueren por un desinterés combinado —sería arriesgado decidir quién se cansa primero— de escritores y público. No son eternos ni inmutables: en esto, como en todo, hay que ser nominalistas. El único género que nace con el origen mismo de la literatura es el erótico; no es fácil aceptar que desaparezca algún día, pero esta posibilidad no puede ser excluida a priori. Los cuentos de terror son casi tan antiguos y su desaparición es no menos improbable, pero no menos posible. ¿Con qué ánimo deberíamos imaginar una humanidad libre por igual de los temblores del cuerpo y del alma, purgada tanto de la beldad atractiva como de lo monstruoso, olvidada juntamente de Drácula y de Moll Flanders?

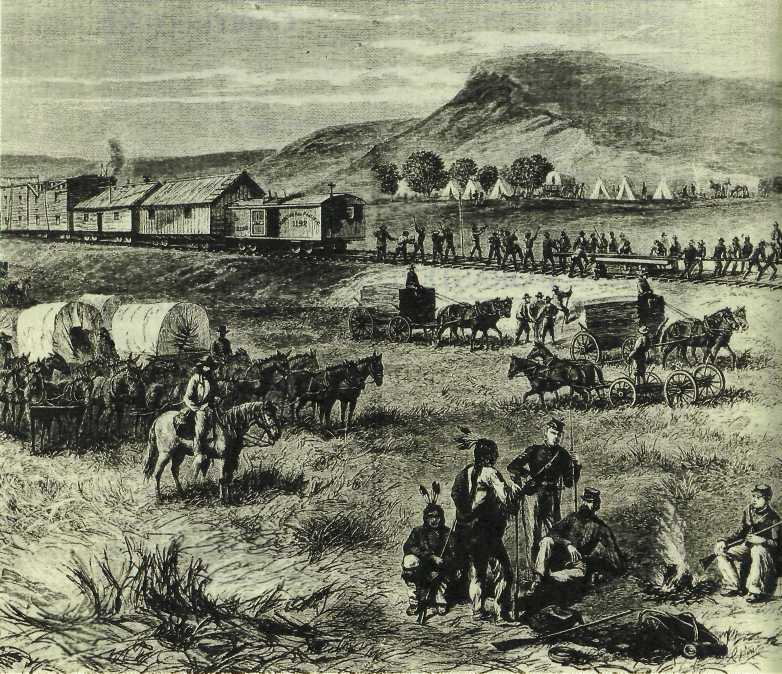

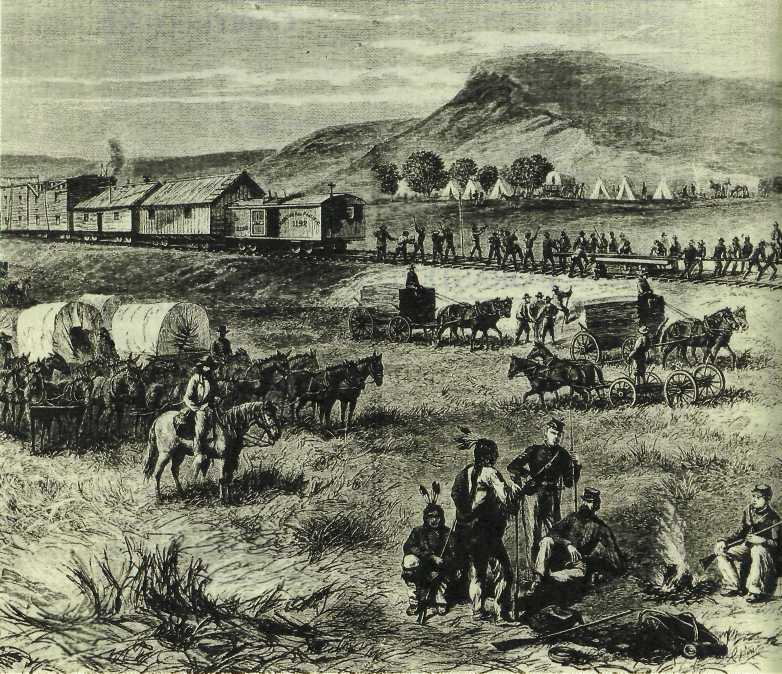

Las novelas del Oeste no pueden aspirar a esta longevidad rayana en lo sempiterno. De algún modo, su tiempo ya ha pasado y pronto serán un género exclusivamente para eruditos curiosos, como lo es hoy la novela bizantina. A más de una precisa determinación histórica y geográfica (los territorios situados al oeste en los Estados Unidos de América durante el siglo XIX y comienzos del XX), la convención genérica incluye también elementos más vagamente descriptivos, pero no menos distintivos que las fechas y lugares: las grandes llanuras semidesérticas donde el cactus alza sus inhóspitos brazos hacia un cielo demoledoramente azul, las extensas praderas donde pastan las vacas rojizas de cuernos enormes, las mesetas rocosas de silueta inconfundible, los pequeños pueblos de casas de madera con porche y saloons con doble puerta batiente… Una galería de personajes estereotipados, tan fijos y secretamente significativos como los arcanos mayores del tarot: el vaquero solitario que llega sin más patrimonio que su revólver y su caballo de nadie sabe dónde, el viejo trampero de gorro hecho de piel de castor, el alto pistolero de rostro anguloso y traje negro, el sheriff venal y corrupto pero capaz de un último gesto heroico, el jugador de ventaja, el poderoso ganadero sin escrúpulos que es cacique indiscutible de la ciudad, la animadora del saloon que canta como un ángel caído, el noble y sentencioso jefe indio, el cruel hechicero de la tribu, la animosa y espontánea hija del ranchero, el médico borrachín pero dispuesto a aliarse cuando llegue la hora con el protagonista… También hay que contar con la personalidad sumamente definida de ciertos fetiches, como el «Colt», el «Winchester», la vieja diligencia de cuatro caballos, el amplio sombrero «Stetson», los bisontes, el veloz e inteligente jamelgo del vaquero solitario, las grandes espuelas de plata… Los relatos que se montan con estos ingredientes tienen cierto grato aire rural y bravío que no excluye una clara referencia al nacimiento de las ciudades. Su encanto se debe en buena medida a que pertenecen a un pasado tan inmediato que cualquiera puede prolongar las líneas de fuerza que nacen en él y llegan hasta nuestro presente. Es halagador suponer que el derecho a vivir en ciudades se conquistó a base de peripecias tan limpiamente épicas: ciertamente así debió ser, pero eso no fue todo. Los relatos del Oeste oscilan entre el entusiasmo por lo que nacía y una nostalgia que a veces se parece al remordimiento por lo sacrificado para apresurar el parto. No sólo son masacrados los indios y los bisontes, sino que también se elimina o se arrumba a ese mismo jinete justiciero y soñador que suele revelarse incapaz de acumular propiedad, como la naciente civilización exige. Los protagonistas de las novelas del Oeste no son —y eso es significativo— los que en el Oeste se llevaron realmente el gato al agua: la conquista a la que se dice que contribuyeron les excluía ciertamente. De algún modo, entorpecían el desarrollo que lleva a donde estamos en lugar de facilitarlo: en eso consistía su heroísmo, y es interesante ver cómo nuestro fastidio actual así se lo reconoce. El ganadero monopolista y el jugador de ventaja que controlan la ciudad con una mafia de acólitos a su servicio y se dedican a la intriga burocrática con las escrituras de propiedad de las minas: éstos son los auténticos civilizados que preparan ese futuro que hoy es presente. En toda reflexión sobre el origen de las ciudades modernas hay un punto melancólico, al acordarnos de que el esfuerzo épico que las creó triunfó suprimiéndose. La épica luchó lo imposible para conseguir unas condiciones en que lo épico ya no fuese necesario. Pero la melancolía se transforma en un sentimiento de frustración más intenso —y quizá más exaltante— al advertir que el desarrollo autónomo de la ciudad obliga a vivir de tal modo que la épica es imprescindible para no ser totalmente devorado, con el agravante de que el coraje se ha hecho algo menos obvio que en los tiempos fundacionales. Es entonces cuando recordamos con rabia idealizadora al cow-boy indómito que nunca aprendió a vivir el artificio dominante de las urbes que nacían y luchó por defender su derecho a no saber, que hoy ya todos hemos perdido.

El clásico por excelencia de la novela del Oeste es Zane Grey, en cuya abundantísima producción encontramos todos los ejemplos de tramas, situaciones y personajes que retornarán inacabablemente en los discípulos de su escuela. Si Jaspers pudo decir que toda la filosofía occidental son notas a pie de página de los Diálogos platónicos, con mayor verdad puede afirmarse que casi todos los relatos contemporáneos del Oeste son paráfrasis de modelos planteados por Zane Grey. Aunque su estilo es algo lento y las tramas sentimentales que comete menos que soportables, no cabe duda de que amó profundamente el sueño de coraje y libertad que la palabra «Oeste» ya significa, y logró transmitir ese amor a una progenie incansable de lectores. El realismo costumbrista de su narrativa nos concede una sorprendentemente grata familiaridad con los héroes de sus relatos, que no los rebaja, pero los hace creíbles y simpáticos. Incluso cuando se pone morosamente informativo conserva el encanto de quien levanta acta de lo prodigioso ante un círculo ávido y, para aumentar el entusiasmo de los oyentes, disimula el propio so capa de neutra precisión. Adivino que sus páginas han deleitado a John Ford y a Howard Hawks, confirmándoles míticamente el paisaje y los hombres que luego filmarían. Sin Zane Grey son difícilmente imaginables Pasión de los fuertes o El gran combate: aunque no tuviésemos otros motivos de agradecimiento, esto bastaría para que nuestra deuda con el dentista de Nueva York fuese abrumadora. Personalmente, mis preferencias en este genero siempre se han inclinado por Karl May, narrador mucho más ágil e imaginativo que el anterior, aunque menos documental. El Oeste de Karl May es ya un Oeste de película avant la lettre, pero de película rodada en cualquier parte menos en el Oeste. Sin embargo, posee una habilidad embrujadora para urdir peripecias y tiene ese envidiable sentido rítmico necesario para transcribir de modo literariamente adecuado la acción. En la gracia de sus personajes reside buena parte de su eficacia: el pluscuamperfecto y algo ingenuo Old Shatterhand, teutón vagabundo por tierras americanas, en el que se idealizan recuerdos juveniles del autor; el sobrio, valiente y apasionado Winnetou, prototipo del «indio bueno», apache cuya previsible dignidad no carece de auténtico atractivo, la cohorte de viejos tramperos o cazadores de búfalos que aparecen en todos sus relatos, jactanciosos, valetudinarios, chistosos y que tan pronto deciden una batalla con su intervención como provocan un desastre con alguna chifladura, los peligrosos malos, malísimos, de los que es muy difícil librarse pues tienen la mala costumbre de resurgir cuando parecían enterrados cien páginas atrás… Una vez aceptada la elementalidad de las pasiones que mueven la trama, el lector de Karl May se encuentra en la estupenda disposición del perfecto aficionado literario a la aventura: saber que en cada página va a pasar algo y que ese «algo» puede ser cualquier cosa. Recuerdo haber vivido todo un verano literalmente «atrapado» por Karl May y los personajes de su Oeste Ufe size. El capítulo de la muerte de Winnetou, por ejemplo, pese a su traicionera conversión cristianizante, supuso una de las mayores emociones novelescas de mis años mozos. Ese indio silencioso y valiente había llegado a serme oscuramente necesario…

Hay aún otra literatura del Oeste, en la que la convención ha llegado a su mecanización total y los recursos estilísticos han reducido su panoplia a lo estrictamente indispensable para hacerse entender. Novelitas baratas, a duro cuando yo tenía diez años, de portadas chillonas, dibujadas en serie, épica sin lágrimas de Marcial Lafuente Estefanía, de José Mallorquí, de Silver Kane… No me avergüenzo de haber disfrutado con El Coyote o con aquel forastero alto y polvoriento, que limpiaba el pueblo sin ley de malhechores, despachándolos con un infalible balazo entre ceja y ceja, y luego resultaba ser un ranger. Son las novelas de Zane Grey a Karl May, como los telefilms de Bonanza o El Virginiano a La diligencia, pero todo cabe bajo el sol y antes muere el hombre por falta de épica que por aliviarse con sagas de ínfimo rango. Ese botones que, en los traqueteos del Metro, lee espasmódicamente El forastero llegó a Sacramento también es deudor de la gloria y la aventura. Le veo en un rincón del vagón, con la carpeta llena de papeles, ajenos y forzosos debajo del brazo, la cara pecosa, ceñuda de esfuerzo y los labios formando silenciosamente las palabras que hablan de Texas y de bisontes. Llega su estación y él no lo advierte, enfrascado en una contemplación mítica, que nada sabe de pólizas ni de arrendamientos urbanos. «Las puertas del salón oscilaron para dejar pasar a un hombre alto y enjuto, cubierto de polvo. Miró lentamente a los parroquianos silenciosos que habían dejado sus bebidas sobre el mostrador y dijo con voz clara y reposada: “Aquí huele a cobarde”. Nadie repuso. Avanzó hacia la barra, con los brazos colgando descuidadamente a lo largo del cuerpo…».