«A través de los abismos del espacio, espíritus que son a los nuestros lo que nuestros espíritus son a los de las bestias de alma perecedera, inteligencias vastas, frías e implacables, contemplaban esta tierra con ojos envidiosos y trazaban con lentitud y seguridad sus planes de conquista…».

No cabe duda de que los planetas de nuestro sistema solar e incluso los que giran en torno a estrellas inconcebiblemente lejanas están habitados. Los pueblan nuestros fantasmas, nuestros proyectos y nuestros temores; los rigen insaciables hipóstasis de los tiranos terrícolas o reflejos monstruosamente aumentados de las burocracias sin alma que padecemos, mientras científicos rigurosos y precisos hasta lo despiadado —es decir, más científicos aún que los habituales— fraguan máquinas de impecabilidad obsesiva. Allí los insectos crecen hasta alcanzar tamaño humano y se yerguen sobre sus patas posteriores, como desde hace siglos sucede en nuestras pesadillas, mientras el lenguaje queda abolido en beneficio de la inmediata comunicación telepática, como con insensatez hemos deseado tantas veces. Lo humano por todas partes, hasta en los confines del universo: no consentimos que nada escape a nuestro juego, a nuestra mirada, a nuestras manías. La lepra de la vida consciente se contagia de planeta en planeta, salta de sol en sol, al menos a nivel alucinatorio. Al imaginar habitantes en otros mundos, parece que el hombre se resigna modestamente a perder su posición central de ombligo del cosmos. No hay tal: en un rapto de supremo orgullo, que certifica definitivamente su radical incapacidad para la mesura, conquista mentalmente las galaxias, reparte imágenes de sí mismo por las estrellas, frenético por no poder todavía ir a mancillarlas personalmente. Cada aparente retroceso del antropocentrismo es en realidad un refuerzo sutilizado de la pretensión de dominio cósmico, al menos teórico, que constituye esencialmente ese inerradicable vicio. En efecto, el sistema de Galileo es más antropocéntrico que el de Tolomeo, pero menos que el de Newton o Einstein. La Tierra es demasiado pequeña para bastar a la cósmica vanidad humana, y descentraliza la inteligencia en sistemas crecientemente sofisticados, a fin de que todo el universo gravite en torno a un pensamiento que no sólo ocupa el centro sino también la periferia y cada rincón de lo que existe, empapando con sus leyes hasta la última partícula de polvo estelar que flota en la mínima porción de éter. Da igual la forma extravagante que se imagine para los seres de otros planetas, son monstruos que piensan y eso nos los hermana, pues el hombre tampoco se define de otro modo. Hombres-ciempiés, hombres con tentáculos y ventosas, hombres-agua, hombres-llama, hombres-pirámide u hombres-cilindro, qué más da, hombres todos en primer y último término, seres que reflexionan, que se distancian indefectiblemente de sí mismos y de lo que los rodea, que odian o ambicionan, que se compadecen, que se afligen, que se organizan y se rebelan contra la organización. El escenario de la comedia humana crece, se complica y se exotiza; los vestuarios se recargan, el atrezzo se sofistica; el argumento permanece monótonamente inmutable. El hombre ha regado con su zozobra los astros y luego escruta el infinito silencio de los espacios con temor: los invasores que su espanto aguarda vienen a devolverle la visita impertinente que hizo su fantasía al turbar la perpetua irrelevancia del vacío. La nueva progenie que descenderá de los cielos, según cantó Virgilio, no nos trae otra novedad que una exacerbación de nuestras tendencias, una acentuación hasta lo ridículo o lo atroz de nuestros usos. Queremos contaminar de reflexión todo el universo, extender la anomalía de la conciencia a las nebulosas más remotas, exagerar en otros planetas las complicaciones que sufrimos en éste. Queremos salvarnos, es claro, y ya sólo podemos correr en una dirección: habiendo conocido el espíritu no cabe retroceder, borrar su huella, replegarse a lo mineral, es preciso huir hacia adelante, dotar de inteligencia a todas las formas y todos los mundos, para, finalmente, hacer estallar el pensamiento por arriba y retornar al paraíso de la armonía por la vía de una intensificación de la diversidad, por medio de un sabio énfasis en el conflicto… Somos los extraterrestres, desde que hemos conseguido mirar la Tierra desde fuera, desde lejos; el monstruo que trama nuestra invasión en otro mundo es la esperanza de esa diferencia radical que el hastío del espíritu no se resigna a abandonar. Ya sólo del espacio intergaláctico pueden llegarnos los bárbaros cuyo empuje invasor cumpla nuestros más secretos anhelos. O, aún mejor: sólo en otros planetas aún más decadentes y perplejos que el nuestro podríamos ejercernos como bárbaros y calentar nuestra sangre aterida con el saqueo de civilizaciones exhaustas, a cuyo lado incluso nuestra especie aburrida se convertiría en ideal de vitalidad.

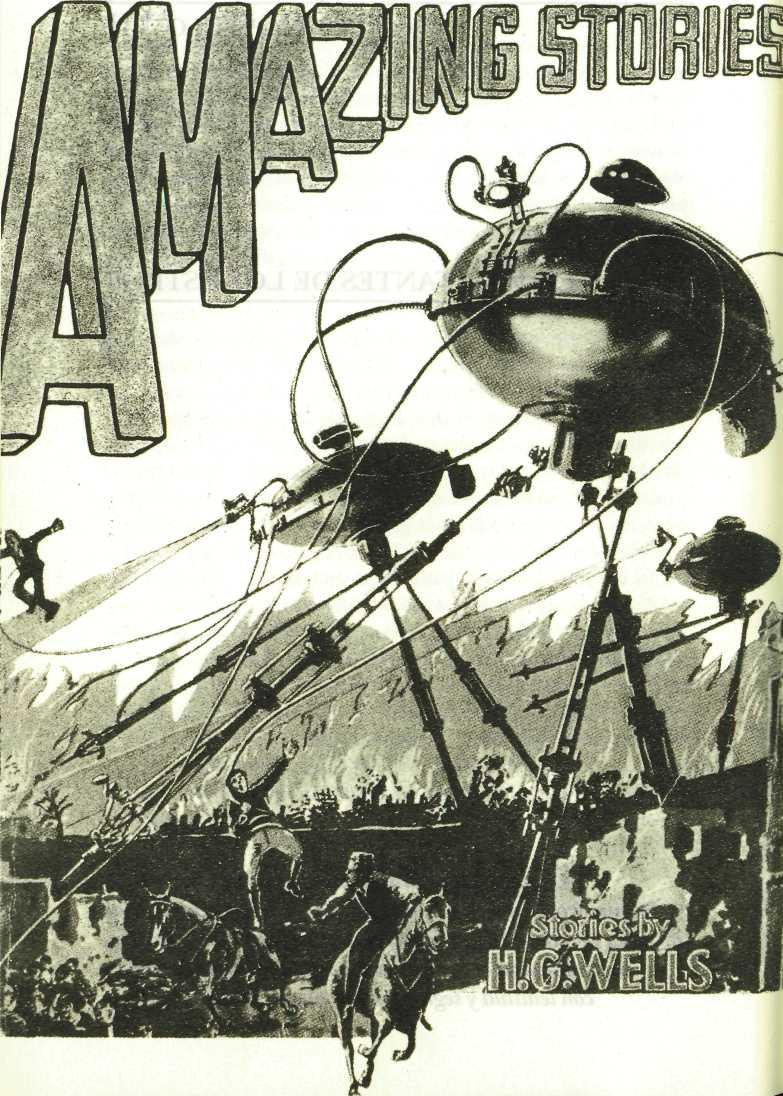

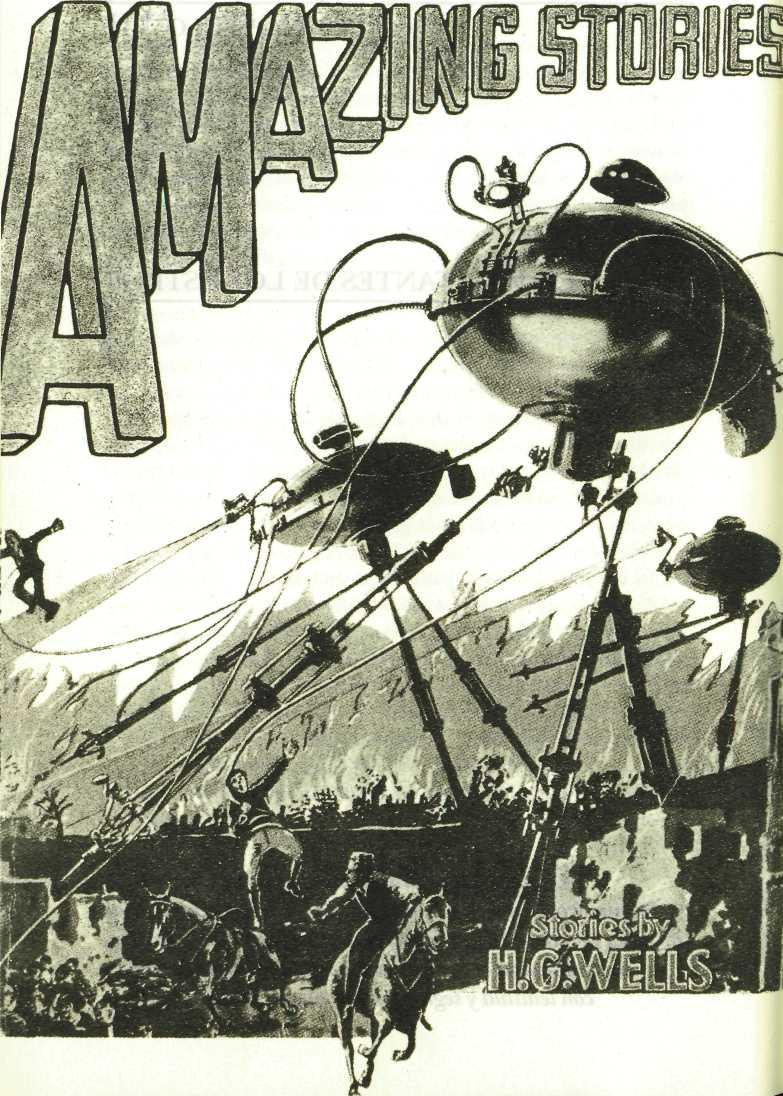

Las dos modalidades paradigmáticas de nuestra relación con los extraterrestres las configuró Herbert George Wells en sus novelas La guerra de los mundos y Los primeros hombres en la Luna. Referirme a estos dos clásicos en lugar de rastrear el tema por los eruditos meandros de la ciencia-ficción tiene dos evidentes ventajas, ambas directamente relacionadas con el capricho subjetivo y la pereza —o insuficiencia bibliográfica— que siguen estas páginas, tal como le advertí al lector desde un comienzo: en primer término, ninguna recreación posterior del tema me ha gustado tanto como las dos espléndidas novelas de Wells, que me parecen no sólo el inicio afortunado de un género, sino también una de las cotas más altas alcanzadas en él; en segundo lugar, limitarnos a dos historias tan nítidas y directas como éstas desbrozará nuestro encuentro con los alienígenas de fatigosa casuística o inacabables ramificaciones. No me resigno, empero, a dejar de aludir, sea sencillamente como proclamación de títulos aportados por el azar de la memoria, a otras historias de este tipo que me han hecho gozar grandemente. El primero de los dos modelos —el paradigma Guerra de los mundos— relata la invasión de nuestro planeta por seres del espacio exterior y la lucha más o menos fructuosa de los terrícolas para impedir la conquista de su mundo. Su traza en la ciencia-ficción es tan larga que cuesta imaginar nuevas variaciones al tópico, aunque no dudo que las haya. Recuerdo con franco estusiasmo El día de los trífidos y Kraken acecha, ambas de John Wyndham; El que susurraba en las tinieblas, de Lovecraft; los benévolos y bíblicos invasores de Zenna Henderson, en sus Historias del pueblo o en Todas sus criaturas, frente a la asombrosa visita de El fin de la infancia, de Arthur C. Clarke; el Titán invade la tierra, de Robert Heinlein; La mente asesina de Andrómeda, de Fredric Brown, o el Killdozer, de Theodore Sturgeon. El segundo modelo —cuyo paradigma es Los primeros hombres en la Luna— narra el viaje espacial a otro planeta (releo las últimas palabras y recuerdo la atinada guasa de Borges: a fin de cuentas, todo viaje es espacial…) y el choque con los seres que lo habitan de los invasores terrícolas. Ha producido no menor número de variantes que el tipo anterior, de las que me han causado particular gozo las que a continuación reseño: en primer término, las Crónicas marcianas, de Bradbury, que me siguen pareciendo magníficas; las aventuras en Marte y Venus de los incansables gladiadores imaginados por Edgar Rice Burroughs; la espléndida novela El invencible, de Stanislav Lem, o El signo del perro, de Jean Hougron, a quien no le conozco ningún otro contacto con la ciencia-ficción; un precioso cuento de lord Dunsany, titulado Nuestros primos lejanos, y una historia poco característica de Lovecraft, en la que los habitantes de Venus encierran a un terrícola en un laberinto invisible (En las murallas de Erix). Pero detengo esta enumeración, tan arbitraria como limitada por el capricho de la memoria. Sólo quería aludir, por vía de la siempre grata rememoración de títulos disfrutados, a la multiplicidad aparentemente infinita de variantes que ambos paradigmas consienten, diversidad que necesariamente se verá excluida de la exposición que a continuación haré de ellos. Además, la discusión demasiado pormenorizada de los dos modelos convencionalmente establecidos acarrearía la siempre fastidiosa querella fronteriza de los casos que ondulan sin encajar del todo en ningún tipo. ¿En qué paradigma incluiremos la estupenda novela de A. E. Van Vogt puerilmente conocida en España por Los monstruos del espacio —el título original es The voyage of the Space Beagle, simpático homenaje a la fascinante memoria del viaje de Darwin—, en la que una gigantesca nave espacial terrestre, auténtico microcosmos, es reiteradamente asaltada por alucinantes criaturas estelares? Según hagamos hincapié en la travesía del Space Beagle o en su carácter de minitierra invadida, deberemos situarla en el segundo o en el primer modelo. Opuesto, pero no menos conflictivo, es el caso de la obra maestra de Arthur C. Clarke, Cita con Rama, que narra la exploración por parte de una expedición terrestre de un gigantesco asteroide artificial que penetra en el sistema solar, en cuyo interior encuentran todo un sorprendente mundo fabricado por una raza desconocida: aquí es un miniplaneta alienígena el que invade el sistema solar controlado por la raza humana y es a su vez invadido por un comando terrícola… Supongo que una erudición más sólida que la mía podría multiplicar inacabablemente los ejemplos típicos y atípicos de ambos paradigmas. Me limito a estas indicaciones que apuntan la complejidad del tema y lo insuficiente del tratamiento que he elegido darle; pasemos sin más rodeos a discutir las dos obras de H. G. Wells.

La guerra de los mundos es un reportaje sensacional; con calculadísimo verismo, en un estilo de testimonio directo al que el periodismo de guerra de comienzos de siglo había acostumbrado a los lectores, H. G. Wells aprovecha al máximo el carácter de fabulosa noticia que presenta su historia. Este aspecto de increíble «última hora» de la invasión marciana fue también hábilmente explotado por Howard Koch, autor del guión radiofónico sobre la novela de Wells, cuya emisión en 1938, en una realización de Orson Welles, hizo estremecerse de espanto a una Norteamérica que aún no presentía claramente la guerra de los mundos en que iba a verse envuelta poco después. De algún modo, el maniqueísmo al que la prensa de guerra nos tiene acostumbrados tiene un reflejo fiel en la obra de Wells: los marcianos son monstruos repugnantes y ambiciosos, ciegamente destructivos, que se alimentan vampíricamente con sangre humana. Carecen de aspectos simpáticos o simplemente positivos, a no ser que se cuente entre estos últimos su adelanto tecnológico. En la descripción anatómica que se nos da de ellos se habla de una radical disminución del aparato visceral en beneficio de una enorme hipóstasis del cerebro: los marcianos, literalmente, no tienen entrañas, son todo cabeza. Una visión semejante de los extraterrestres se halla en la presentación del Gran Lunar que se nos hace en Los primeros hombres en la Luna. Nuestros vecinos interplanetarios son, según Wells, esencialmente calculadores; lo que personifican estos monstruos es la hipertrofia de la razón pura, el énfasis en la condición implacable de la inteligencia. La simplicidad inmediata del sentimiento de aversión que despierta lo absolutamente diferente y hostil facilita la inserción del lector por obra y gracia de la simpatía en la zozobra fugitiva del protagonista de la novela. Pocos relatos llegan a dividirse tan desde dentro como éste de Wells: es que se nos muestra con inapelable realismo una cotidianidad devastada, pero que en los momentos de más fantásticas anomalías recae de nuevo por un detalle afortunado en lo habitual. Wells logra que todo lo que se cuartea nos sea próximo y que las reacciones de los acosados terrícolas nos resulten plausibles sin vacilar, como lo que tememos o deseamos encontrar en un turbión de pública desdicha. Hasta los marcianos terminan siéndonos familiares, pasado el primer momento de radical extrañeza; nos acomodamos poco a poco al espanto, reconocemos sus características, imaginamos resignadamente trucos para aminorar sus efectos, y este acostumbramiento al horror termina por ser lo más horrible del horror mismo. El protagonista huye por una Inglaterra súbitamente desmigajada por el puñetazo del espacio, entre vividas escenas de pánico colectivo y desesperados intentos de confiar en que las autoridades restablecerán finalmente la normalidad: cualquier cosa, el paso de un tren que ignora el caos o un regimiento de soldados en disciplinada formación, es frenéticamente ascendida a indicio de que el orden se recompone, de que la alteración ha logrado ser controlada. A veces surge una imagen de resistencia heroica cuya esterilidad la hace aún más emotiva, sin por ello reducirse el inane gesto del suicida que busca la medalla. Durante mi adolescencia me emocionaba marcialmente hasta el escalofrío el momento en que el acorazado Lanza-Truenos planta cara a los invasores. La escena está descrita con ritmo insuperable: el hermano del narrador se embarca junto con numerosos fugitivos en un transbordador en el Támesis, mientras cientos de pequeñas embarcaciones, atestadas de gente, tratan de ganar mar abierto para huir al continente; en ese momento aparecen los gigantescos trípodes marcianos, cuyo Rayo de la Muerte se ha ganado ya fama de invencible, y se introducen a grandes zancadas en el agua, como queriendo cortar la retirada a los barquitos aterrorizados. «De pronto, algo como una especie de arado, una enorme masa de acero hendió las aguas, lanzando a ambos lados grandes olas, y se dirigió rápidamente hacia la costa; destacábanse dos chimeneas que vomitaban humo y fuego: era el acorazado Lanza-Truenos, que acudía en socorro de las embarcaciones amenazadas». Los cañones del acorazado logran dar cuenta de dos marcianos, los primeros que caen desde que empezó el ataque a la Tierra, el rayo parte en dos al valeroso buque, que se hunde sin dejar de disparar por proa y popa y tras haber logrado facilitar la huida de los barcos en peligro. A estas alturas de la novela, la superioridad de los marcianos se ha hecho tan aplastante que la gesta del navío que se atrevió a defender el honor de la Marina británica y las vidas de los fugitivos se agradece como una enérgica ráfaga de esperanza. Pero pronto se desvanece toda ilusión de victoria y es preciso reconocer que la conquista de la Tierra se ha consumado. Los supervivientes viven ocultos en los subterráneos de las ciudades demolidas, trazando difusos planes de revancha o arrepintiéndose desgarradamente de sus pecados, que les han traído este castigo, venido directa y literalmente de los cielos. Extrañas hierbas bermejas transportadas por los invasores crecen enmarañadamente en las calles de Londres, ahogando las ruinas de los edificios que antes fueron orgullo de una civilización. Los hombres conocen un embrutecimiento de bestias acosadas, sin mañana y sin iniciativa. Así nos describe Wells un episodio de aquella época: «Una noche de la semana pasada lograron algunos imbéciles hacer funcionar la luz eléctrica en Regent Street y en el Circus. Pronto acudió a la luz una muchedumbre de borrachos harapientos, hombres y mujeres, que estuvieron bailando y gritando hasta el alba. Me lo ha contado un hombre que los vio. Al hacerse de día, repararon en una máquina marciana, quieta en la oscuridad, que los examinaba curiosamente. ¡Dios sabe el tiempo que llevaría allí! Echó a andar entre las gentes y recogió un centenar de las que no acertaron a correr de puro ebrias o de puro espantadas». Reducido a ganado para carne de los marcianos, el hombre vive su final como especie conquistadora y dominante. Sin la inesperada ayuda de los humildes microbios de la atmósfera terrestre, no habría habido liberación posible para él. En todo caso, es seguro que ya no pudo volver a mirar los astros con la arrobada placidez con que lo hizo durante siglos antes de la Invasión.

El estilo de Los primeros hombres en la Luna es notablemente diferente al de la novela que acabamos de tratar. El naturalismo mágico de La guerra de los mundos deja paso a un humorismo victoriano cuyas tonalidades se van ensombreciendo hasta la cruel ironía de las últimas páginas. La idea del viaje a la Luna estaba hecha ya en literatura, cuando Wells escribió su novela, pues acababa de ocupar a Verne en dos de los relatos de mayor impacto popular del autor de Los viajes extraordinarios. Pero a Verne lo que precisamente le ocupaba era el viaje mismo, sus dificultades técnicas y sus notables incidencias: no se atrevió a que sus personajes pisasen la superficie lunar, posiblemente por el escrúpulo de no saber cómo resolver verosímilmente el problema del retorno. Wells, en cambio, despacha todos los obstáculos científicos que obsesionaban a Verne con el sardónico invento de una sustancia prodigiosa, la cavorita, refractaria a la fuerza de gravedad; con una esfera recubierta por placas convenientemente situadas de cavorita se puede ir y venir por el espacio como quien no hace la cosa, lo que liquida todas las fastidiosas lucubraciones sobre combustibles, propulsión, fricción y demás zarandajas técnicas, para dejar reducido el tema del viaje a su meollo esencial: la exploración de la Luna y el encuentro con los selenitas. A Verne le poseía la fantasía militante de la electricidad y el motor de explosión, cuyas inagotables posibilidades canta con imaginación y arrobo; pero Wells se interesa más bien por la fábula social, por la utopía estelar, y las sorpresas que reserva a su lector provienen antes del choque de culturas y de formas de organizar la vida consciente que de proezas científicas. Los dos terrícolas, que serán los primeros hombres en la Luna, forman una pareja realmente singular: Cavor, el inventor de la cavorita, es un modesto Edison interplanetario, ingenuamente positivista y sin más ambiciones que la fama que tributan los boletines mensuales de las academias, al que acompaña Bedford, un escritor sin talento, obsesionado por los negocios en los que puede uno enriquecerse rápidamente. Los habitantes de la Luna son una suerte de insectos inteligentes que viven en complejas galerías, bajo la superficie del planeta; por las noches sacan a pastar en praderas, que crecen momentáneamente, unas gigantescas reses de pesada mansedumbre. Tienen una rígida estratificación social y también se distinguen por la misma fría hipóstasis del intelecto, que caracterizaba al pueblo marciano que invadió la Tierra. Cavor y Bedford son hechos prisioneros; pronto, su mayor fuerza muscular y la agilidad que les propicia la baja gravedad de la Luna les hace elementos altamente incontrolables para los selenitas. Ese pueblo ultraorganizado, pacífico hasta el bostezo, en el que no existe ningún tipo de conflicto violento, se ve radicalmente perturbado por la aparición de los dos terrícolas, a los que el desconcierto y el acoso hacen sumamente peligrosos. Bedford aplasta sin miramientos a varios selenitas y consigue huir en la esfera de cavorita, abandonando en la Luna al pobre Cavor, menos apto para el crimen y además demasiado interesado por las perspectivas de nuevos conocimientos que la aventura comporta como para concentrar todos sus esfuerzos en la huida. Una vez a salvo en la Tierra, Bedford pierde la esfera por un descuido y con ella la posibilidad de retornar en busca de Cavor. Un radioaficionado italiano capta un mensaje desde nuestro satélite, enviado por el inventor náufrago. Según él mismo cuenta, Cavor fue llevado a presencia del Gran Lunar, autoridad suprema de todo el planeta: sobre un muñón de cuerpo, un gigantesco cerebro que unos servidores bañan constantemente en líquido refrescante para evitar la congestión. El autócrata interroga a Cavor sobre los usos y maneras de los terrícolas: le escandaliza la inexistencia de una autoridad única y le preocupa la para él incomprensible institución de la guerra. Astutamente, se cerciora de que Cavor es el único que tiene el indeseable secreto de la sustancia que permite viajar por el espacio. Eliminándole, elimina el peligro de que bárbaros sanguinarios trastornen con sus querellas y su rapacidad el equilibrio selenita. Wells envía al traidor que abandonó a su amigo en la Luna el vivido sueño de «un Cavor despeinado e iluminado de azul, luchando entre las garras de una multitud de selenitas; luchando con creciente desesperación, a medida que sus atacantes eran más numerosos, gritando, protestando y quizá, por fin, incluso matando; le imagino obligado a retroceder, empujado hacia atrás, lejos de todo medio de comunicación con sus semejantes, hasta caer, para siempre, en lo desconocido, en las tinieblas, en el silencio infinito…»

La lección más elemental que puede sacarse de ambas novelas es ésta: el encuentro con los habitantes de otros planetas no puede traernos sino un conflicto, sea por lo incontrolable de nuestros propios movimientos pasionales, sea por la absoluta ausencia de éstos entre los extraterrestres. Lo grave de este conflicto es que carece de mediación válida, no tiene ninguno de los habituales amortiguadores que normalmente suavizan los choques entre los hombres. El enemigo es siempre lo otro, lo no-humano, aquello frente a lo que no rigen las normas que regulan la violencia en el interior de la comunidad. «No matarás», se dice, y se entiende «No matarás a ningún hombre, a ningún semejante, a ninguno de tus convecinos, en los que se agota la extensión de lo humano»: pero el que venga de fuera, de fuera del ámbito humanizador de la comunidad, puede y debe ser muerto, lo mismo que si algún hombre, por falta grave, se cae de la humanidad y se extraña de ella. La mayoría de los pueblos han comenzado llamándose a sí mismos «los Hombres», «la Gente»: el predicado humano tiene un origen radicalmente excluyente y condenatorio. Pero, poco a poco, los hombres se han avenido a reconocer ciertas semejanzas con sus enemigos, han tendido puentes sobre el abismo irreductible de su hostilidad. El enemigo puede tener ciertos dioses por cuya fidelidad jurará en los pactos, puede conocer el honor y la piedad, lo que rebajará grados en la destructividad del conflicto que se tenga con él. Hay límites que el guerrero no debe rebasar en su escarnio del rival vencido: no puede tratarlo como algo absolutamente ajeno a sí mismo. Atenea sentía predilección por Tideo, guerrero intachable, y había decidido en su corazón hacerle inmortal; la diosa esperó hasta verle yacente en el campo de batalla, moribundo, y luego descendió hacia él llevándole la ambrosía que había de eternizarle; pero halló que Tideo, en un postrer arrebato, de incontrolable ferocidad, desgarraba con sus manos exánimes el cráneo hendido de un enemigo muerto para morderle bestialmente el cerebro; Atenea vertió la ambrosía en tierra y abandonó a la muerte a quien no respetaba la dignidad humana del caído. Paulatinamente se llega a establecer unas semejanzas mínimas entre los diversos grupos de hombres que reclamaban para sí la exclusiva de lo humano y en base a esas semejanzas se mitiga el extrañamiento hostil que acibaraba sus conflictos. Colaboran en este acercamiento la similitud biológica, unas mismas necesidades y temores, ciertos intereses comunes que la lógica de ambos respeta. Pero ¿y si el hombre chocase con enemigos con los que no le asemejasen ni la fisiología, ni el habitat, ni ningún gusto o carencia? ¿Qué mediación aliviaría la destructividad de su enfrentamiento? Los extraterrestres nos traen el fantasma de la violencia ilimitada, de la definitiva abolición de lo que protege la vida de los individuos y restringe el derecho del vencedor al saqueo y la destrucción. ¡Qué terrible el espectro de un enemigo con el que no sabríamos en base a qué pactar! En realidad, son las visceras, las necesidades y debilidades de nuestra carne, lo que en primer término propicia el reconocimiento del otro. El cuerpo reconoce semejantes, pero el espíritu nunca. Una inteligencia desencarnada sería destructividad pura, irrefrenable, implacable. Son los órganos los que se cansan de la pelea y hacen concebir deseo por la compañía pacífica, quizá por el cuerpo placentero del otro o por su habilidad culinaria. Si nos enfrentásemos un día a seres con los que no compartiésemos más atributo que la capacidad de pensar, la conciencia reflexiva, es de temer que la guerra sería sin cuartel, o ellos o nosotros definitivamente. Es el cuerpo lo que media entre el furor desencarnado y altanero de los espíritus. La pura inteligencia es intratable, como el Dios puramente espiritual y absolutamente Otro del monoteísmo precristiano. Sabemos que nuestras almas son esos extraterrestres sin entrañas, fríos, despiadados, calculadores, cuyos planes rigurosos no se detienen ante nada. Dentro de nuestro humilde y cariñoso cuerpo terrícola acecha el marciano sin sentimientos para el que los restantes hombres no son sino bestias de carga, el Gran Lunar autoritario y raciocinante, que no reconoce más que súbditos y víctimas. De algún modo, le sentimos con espanto crecer dentro de nosotros. Fingimos esperar del espacio exterior una amenaza que, sin duda, nos viene de dentro, de ese abismo interior cuyo silencio infinito bastaría para aterrar a mil Paséales… Así se agazapa esperando la hora de la invasión lo implacable, lo inhumano: lo pensante.