«Hasta ahora he limitado mis investigaciones a este mundo. He combatido en términos modestos al mal; el acometer al padre mismo de todo mal, quizá resulte tarea demasiado ambiciosa. Sin embargo, tendrá usted que reconocer que las huellas de pisadas son cosa material».

Acabo de terminar de leer una excelente novela policíaca, Tras la niebla y la nieve. Desde hace bastante tiempo soy devoto de su autor, Michael Innes, cuyo ¡Hamlet, venganza! me parece una de las obras mejor escritas del género[15]. En Tras la niebla y la nieve realiza un tour de forcé, que compromete la posibilidad misma de este tipo de narraciones: todos los personajes son declarados culpables, todas las soluciones son posibles, pero ninguna es cierta. El virtuosismo inteligente es llevado tan lejos que uno cierra el libro exasperado, con cierta comezón insatisfecha. Por una parte, se ha paladeado hasta el estragamiento la excitación del espíritu en marcha; por otro lado, se ha girado en el vacío y, visto el resultado final, todo el esfuerzo parece superfluo, fútil. Este estado de ánimo, que tantas veces he padecido al acabar de leer filosofía, me incita a aproximar estos dos géneros literarios: la narración detectivesca y la narración especulativa.

Es evidente que la filosofía es un género literario, caracterizado por la recurrencia de ciertos modos expresivos y de ciertos temas. Algunas personas sonreirán satisfechas ante esta declaración, que quizá les parezca comprometedora para un filósofo: la filosofía reconoce que es literatura, ficción, arbitrariedad imaginaria; quien desee obtener un conocimiento verdadero deberá acudir a la ciencia o pedir alguna receta a la política. Estos pazguatos ignoran que la literatura es cualquier cosa menos arbitra ria y que la noción de «conocimiento verdadero» es precisamente un invento filosófico, carente de sentido fuera del discurso de la filosofía. La filosofía no es narración y, por tanto, renuncia a la verdad verdadera; es una narración cuyo argumento es la búsqueda de la verdad. En dicha búsqueda se establece el sentido del concepto de «verdad», por lo que sería absurdo decir que la verdad no está en la filosofía, sino en la ciencia, la política o la religión, dado que determinar dónde está la verdad es precisamente la tarea de la filosofía. Pero todo esto ya está dicho en muchas otras partes. Lo que quiero establecer es esto: la filosofía es una forma de narración; la especulación es el desarrollo de un argumento, tanto en el sentido discursivo como en el dramático del término.

En líneas generales, puede decirse que la novela es un género literario que destaca por la plasticidad de sus formas y la laxitud de las convenciones que la organizan. Sobre esto se extiende Roger Caillois, en Puissances du román, con un acierto que no preside, a mi juicio, el conjunto de esas notas [16]. La narración policíaca, en cambio, tiene una estructura sumamente rígida: aun sin admitir todos los preceptos que juraron acatar los miembros del Detection Club y según los cuales escribieron colectivamente El almirante flotante [17], no sería imposible codificar, con cierto rigor, una serie de leyes cuya infracción, salvando el caso del genio, desnaturaliza el tipo de relato y decepciona al aficionado. Las excepciones ingeniosas basadas en el hábil conculcamiento de la norma (como el tan repetido ejemplo del narrador asesino en El asesinato de Rogelio Acroyd, de Agatha Christie) basan su efecto de sorpresa en la aceptación implícita del lector de tal código no escrito. Pues bien, todo esto podría predicarse también de ese tipo de narración llamada filosofía. En ambos casos, se trata de sacar a la luz la lógica interna de unos hechos aparentemente inconexos; en ambos casos, se trata de una búsqueda que va encadenando deducciones hasta llegar a la Verdad decisiva, a cuya luz todo el relato cobra su sentido definitivo y se hace juntamente superfluo: una vez que se ha entendido del todo tanto una novela detectivesca como un sistema filosófico, el largo camino recorrido hasta la luz se hace inaguantable, imposible de releer. Obviamente, ambos géneros se comprometen a proporcionar un desenlace aclaratorio: la confesión de ignorancia total al cabo de una intriga policíaca o de un tratado de metafísica sería vista como un fraude intolerable. Lo mismo en filosofía que en narración criminal, el descubrimiento de la Verdad comporta de inmediato una postura moral, la adopción de una distinción más o menos matizada entre el mal y el bien, entre el malo y los buenos o entre el bueno y los malos (la novela policíaca propende a lo primero), a aislar en su siniestra singularidad al criminal, mientras que la filosofía se inclina por lo segundo, beatificando al justo frente a la maligna multitud: no es preciso recordar el caso de Sócrates. Los dos géneros comparten una misma aversión por el detalle inútil: no hay digresiones lícitas, todo debe concordar, encaminar o referirse a la Verdad final. Si en una novela policíaca se describe una taza de modo lento y deliberado, sólo puede ser por dos motivos justificados: o el conocimiento de esa taza ayuda al esclarecimiento del crimen o es una falsa pista destinada a espesar la intriga. Cualquier capricho literario, en este caso, indignaría al buen aficionado. Del mismo modo, en una teoría especulativa como Dios manda, sería intolerable introducir un excursus que no concordase con el principio general del sistema, a no ser que expresase una de las dificultades encontradas en la elucidación de dicho principio. Ambos géneros destierran lo gratuito, lo inexplicable, lo irreductible a la solución definitiva de las últimas páginas: ámbitos exactos y rigurosos desestiman cualquier apelación al azar. Por otro lado, el criminógrafo y el filósofo hacen punto de honor en ir facilitando al lector todas las claves del desenvolvimiento del caso, de tal modo que un aficionado ejemplar pudiera completar por sí mismo y sin más ayuda que la lógica, la elucidación del asesinato o el recorrido total del sistema. Pero en verdad ambos autores aciertan a oscurecer tan diabólicamente el asunto que pretenden explicar, que hacen por lo general imprescindible leer su obra hasta el final. Otra similitud: por mucho que se pretenda evitarlo, tanto en filosofía como en criminología siempre quedan cabos sueltos, que suelen obsesionar al lector después de cerrar el libro, aunque debiera estar tranquilo ahora que ya sabe lo fundamental. El filósofo y el detective buscan la solución de un enigma, desglosada en unas preguntas elementales: ¿por qué?, ¿quién?, ¿cómo? En el caso del filósofo, el mysterium magnum abarca el universo; más modesto en apariencia, pero semejante en lo esencial, el detective indaga la identidad del agente de un acto. ¿Acaso conocer sin equívoco la causa de una sola cosa no implica descubrir la de todas? Se trata de saber quién es responsable, quién se oculta tras de las apariencias, a medias velado y revelado por ellas. Hay que dar cuenta de la totalidad de lo ocurrido, sea en el cosmos o en la habitación del crimen. No menos en uno que otro caso, el meollo del asunto reside en aplicar rigurosamente el principio de razón suficiente: todo tiene causa, fundamento, intención, nada ocurre porque sí. Un acontecimiento escandaloso —un crimen o la duda— viene a turbar la solidez sin fisuras de un orden: es preciso restablecerla, repararla, hacer que cada pieza vuelva a su lugar. Para ello, será preciso reinventar la realidad, recorrer de nuevo el camino que ha llevado cada cosa hasta su lugar actual. Tarea, quizá, desesperada, pues nadie resucita a la víctima por descubrir a su asesino ni puede cicatrizarse del todo la herida del pensamiento con el bálsamo del sistema acabado. Tanto la empresa del criminalista como la del filósofo son de un conformismo distanciado, en último término inútil. Ambos proyectos de serenidad, para no ser fastidiosas charadas sin alma, necesitan la presencia abismal de la muerte: de ella extraen su importancia, su urgencia, su atisbo más o menos justificado de patética grandeza. Un relato policial sin la muerte o su amenaza no pasa de ser un jeroglífico idiota, tan vacuamente convencional como un crucigrama; exactamente lo mismo que una filosofía que evite o minimice el tema de la muerte, presa de cuestiones más «científicas» o de planteamientos más positivos: los anglosajones no suelen cometer el primer error, pero incurren con abrumadora frecuencia en el segundo, por lo que son mucho más de fiar como novelistas detectivescos que como filósofos.

En otro punto —el lector ya lo intuye— se asemejan filosofía y novela detectivesca: ambos son géneros amenazados de extinción, al menos en su forma clásica. Ni los grandes sistemas ni los grandes detectives tienen futuro: se desconfía de las explicaciones demasiado ingeniosas. La sociología amenaza con devorar ambos estilos narrativos, cuyos modelos tradicionales se disgregan ante el asalto combinado de lo brutal y de lo obsceno, cuando no de la denuncia política. Es indudable que la violencia y la pregunta por el origen seguirán siendo motivos literarios esenciales; no menos cierto es que las convenciones estilísticas que han regido hasta hoy la exposición de ambos argumentos —que son fundamentalmente el mismo, como ya he dejado vislumbrar— están en trance de desaparecer. Los aficionados a la vieja moda sufrirán, indudablemente, en el tránsito, si es que llegan alguna vez a acostumbrarse del todo a la novedad y no prefieren desarrollar orgullosos gustos de anticuario. En Murder of Miami, de Weahtley y Links, la forma tradicional del libro es sustituida por una carpeta en la que se incluyen informes policiales, fotos, huellas y pedazos de tela ensangrentados: la lectura es reemplazada por el rompecabezas, el narrador se diluye, ya no es preciso el ejercicio cortés de escuchar el cuento en el orden querido por otro. El cientifismo positivista no ha despedazado menos eficazmente el relato especulativo, disgregado en datos aislados, formalismos lógico-matemáticos y curva de producción. En ambos casos, la misma urgencia por echar mano, por manejar. Ya no se trata de referir un sentido en su despliegue, sino de proporcionar un puñado de instrumentos. Pero la Verdad obtenida se trivializa sin remedio y, lo que es peor, se trivializa sin hacerse más modesta ni más escéptica, respecto a su carácter de definitiva: ¿nos acerca esto a un decisivo despertar de nuestros ancestrales terrores?, ¿o la despersonalización del espanto multiplica su aguijón? Vamos hacia criminales sin nombre, hacia palabras sin origen, hacia comunidades sin fundamento… ¡Ojalá que un Sherlock Holmes, sin tacha, florezca también en ese páramo y, como el otro, detenga a tiempo al diabólico sabueso que busca nuestra sangre!

En el mes de agosto de 1975 una gran noticia menor sacudió discretamente la modorra periodística del estío. Agatha Christie había decidido publicar su novela Telón, escrita muchos años antes, en la que mata a su célebre y engomado Hércules Poirot. Los nostálgicos y los ociosos se estremecieron en sus tumbonas soleadas ante este nuevo desaguisado de la abuela del crimen. Los periódicos dedicaron generosos comentarios al asuntillo, probablemente agradecidos a la escritora inglesa por el inesperado regalo de esta noticia sin compromiso, pero con el leve picante del humor y lo macabro. Se me solicitaron unas páginas sobre el tema y escribí más o menos lo siguiente: «Fue la traición (involuntaria, según cuenta la leyenda) de la mujer que más le amaba lo que motivó la muerte de Hércules, abrasado en su túnica sangrante. Otro Hércules muere ahora, traicionado también por la mujer que más amor le debe. Se dirá que, a fin de cuentas, doña Agatha es dueña de su personaje: ella nos lo dio, ella nos lo quita. Grave error. Poirot no es un regalo que pueda ser arrebatado: no es el sueño de uno, sino el de muchos. Quizá eso es precisamente lo que ha motivado los criminales celos de su madre política, digo literaria: doña Agatha se ha dado cuenta de que Poirot le había abandonado para irse con cualquiera, con todos. Ella era sólo una de tantas, quizá el belga, con su acento de Assimil mal aprendido, le susurrase por las noches «je t'aime», pero ella le respondería, despechada, lo de «eso se lo dirás a todas». Desde este celoso punto de vista no le faltaban razones para cogerle ojeriza. Y tener a esta señora por enemiga no debe ser nada cómodo, si consideramos que tiene uno de los historiales delictivos más amplios de Europa. Es una Locusta con cottage, una Elisabeth Bathory más hipócrita y aficionada al té.

Estoy seguro de que ha planeado su crimen larga y cuidadosamente. A los ochenta y cinco años, el arrebato pasional debe ser descartado. Además, no entra en el estilo de doña Agatha, que es una perfeccionista minuciosa más retorcida que un sacacorchos de los de antes. Nada, la premeditación es segura. Y la alevosía, como en aquel Asesinato de Rogelio Acroyd, cuando el desprevenido lector oía la voz impersonal de un narrador a quien tomaba por el bueno de Hastings, siendo así que se trataba del mismísimo asesino… La señora Christie habrá elegido con deliberación maniática el lugar y el tiempo, habrá preparado el arma más segura, se habrá conseguido una coartada inatacable. Además, ¿quién va a descubrirla, cuando ya no esté?

Pero si yo ocupase sus zapatos, querida señora, no me confiaría demasiado. Ningún crimen es fácil (con la posible excepción de los que se cometen a gran escala y al servicio de nobles ideales), pero el de los grandes detectives encierran particulares riesgos. Ahí tenemos el caso de Conan Doyle, que también decidió un día que para el grande de los grandes, para Sherlock Holmes, habría un «problema final». Le buscó un adversario prodigioso —un anticristo—, le llevó a Suiza (¡a Holmes, que viajaba tan poco, pese a sus míticas misiones centroeuropeas, en ayuda de monarquías amenazadas!) y le despeñó por una vertiginosa catarata, abrazado a su archicriminal Moriarty. Todo fue inútil. Las cartas indignadas de los clientes y amigos del detective de Baker Street abrumaron a sir Arthur; las había que empezaban con un «grandísimo bestia» y seguían hacia arriba… Hasta la anciana madre del novelista había sido ya definitivamente conquistada por aquel listísimo nieto morfinómano y violinista, e intercedió ante su hijo por él. Conan Doyle hizo la tentativa de narrar otro caso de Holmes sin molestarse en resucitarlo, como si fuese una aventura postuma: y así le enfrentó con la noche ominosa del páramo de Dartmoor, asediada por un sabueso sobrenatural… Pero la gente no quería que Holmes estuviese muerto; es más, sabía que no lo estaba. La muerte, doña Agatha, no es ni justa ni necesaria. Eso de «todos tenemos que pasar por ahí» o «es la ley de vida» son solemnes estupideces. Se mueren sólo las víctimas del aburrimiento, del desamor, del trabajo, de la explotación: todos morimos asesinados. Por eso nos gustan las novelas policíacas, donde ninguna muerte queda impune y todas revelan tras de sí, por «naturales» que parezcan, un maléfico plan destructor que el gran detective se encargará de descubrir y castigar. ¡Faltaría más! Con el héroe, la muerte no puede: basta con ser Sherlock Holmes, D'Artagnan, Hércules Poirot o Flash Gordon para no morir jamás. Eso es lo que buscamos al leer sus aventuras, una vida siempre amenazada y siempre triunfante, la derrota de la necesidad de la muerte. Con razón reprochaba Sancho a Don Quijote el empeño en morirse: «No se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años; porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acáben que las de la melancolía». ¡Bien por Sancho! Morirse era una traición que Alonso Quijano quiso jugarle al caballero de la Triste Figura, pero, afortunadamente, fracasó con estrépito. Como sucedió con el intento de matar a Sherlock Holmes o como, probablemente, pasará con el suyo, doña Agatha, de acabar con el ridículo y entrañable Poirot.

Sherlock Holmes vive en Londres, cerca de Trafalgar Square, en una pequeña habitación sobre el acogedor barullo de un pub que lleva su nombre y que está convertido en museo de sus aventuras. Hace poco fui a verlo: allí estaba su pipa, su violín, el maniquí asesinado de un balazo en una peligrosa ocasión… Una troupe de americanos subió estrepitosamente la escalera que lleva al pequeño cuarto de Holmes mientras yo estaba allí; una señora gorda me preguntó: «¿Dónde está él?». Le respondí: «Ha salido a dar una vuelta por Whitechapel, madam, pero puede volver en cualquier momento». Y era la pura verdad[18].

Por eso me siento en la obligación de advertirle muy seriamente, señora Christie, de los peligros que va usted a correr intentando liquidar a Poirot. Ya sé que usted pretende demostrar, matándole, que aún es la que manda, y hasta ahí podíamos llegar. Pero no se descuide. Usted cree que Hércules Poirot es un personaje suyo; pero, bien pensado, ¿no es más probable lo contrario? Por lo que sabemos, Agatha Christie es una viejecita repeinada, cuya foto aparece en las solapas de las novelas de Poirot. Cuentan que está usted casada con un arqueólogo y que le gusta el bridge. Gente así sólo aparece precisamente en los casos de Poirot. Perdóneme, pero es usted perfectamente inverosímil. Sospechoso, muy sospechoso. Creo que Agatha Christie es un invento de Poirot para contar sus casos sin pecar excesivamente de vanidoso y sin dejar, empero, de alabarse lo más posible. Intente matarlo, señora mía, y verá lo que ocurre: su foto se irá borrando lentamente de las contraportadas y usted habrá dejado completamente de existir. Recuerde que no hay crimen perfecto».

El último párrafo de mi artículo se vio ampliamente confirmado, pues Agatha Christie no sobrevivió ni medio año a la ejecución de su personaje. Comparativamente, su muerte pasó más inadvertida que la de Poirot: nadie se llamó a engaño sobre quién era auténticamente real y quién simple personaje. De todas formas, ahora ya no estoy tan seguro respecto al verdadero culpable del asesinato de Poirot. Francois de Lyonnais, en un interesante cuadro sobre las estructuras de la novela policíaca[19], llega a la conclusión de que la única solución que jamás se ha dado en el género es la que resolvería que el criminal es el lector mismo. Quizá este desenlace no se ha empleado precisamente porque el hipócrita lector siempre es semejante y hermano del criminal, del detective e incluso de la víctima. Embarazosa pluralidad. Ahora bien, en el caso de la muerte de Poirot, no me extraña que el asesino fuese a fin de cuentas el lector mismo o su imagen de hidra proliferante: los lectores. Relamido, cursi, discretamente absurdo, ni más ni menos que el postizo mundo inglés que frecuenta, Poirot tenía que verse crecientemente desasistido del aprecio de unos lectores inclinados a la acción y la cibernética. La confusión política de la señora Christie, que le llevó a avecinar a un Hitler resucitado con los hippies y otros jóvenes de mal vivir, tampoco debió contribuir a su supervivencia. Como no cuenta con el vigoroso hálito poético de Sherlock Holmes, la resurrección de Poirot es, por el momento, problemática, aunque no puede descartarse totalmente. A fín de cuentas, en caso de morir, ¿quién no espera más o menos resucitar?[20].

Soy un aficionado chapado a la antigua en materia de novela policíaca (y, probablemente, en todo lo demás). Me gusta la expectativa aparentemente plácida que precede al crimen, la súbita serie de cadáveres, las habitaciones cerradas, los planteamientos imposibles que rozan lo sobrenatural, las soluciones ingeniosas y la deliciosa decepción de todo esclarecimiento. Soy poco aficionado a la novela negra, que suele aburrirme incluso en sus más preclaros representantes, como Raymond Chandler o Chester Himes. Es un género que me parece mucho más adecuado al cine que a la novela; las rubias alcohólicas y perversas, los detectives cínicos, pero generosos, los desagradables inspectores de policía y los gordos y crueles gángsters resisten mal la lectura, pero triunfan inmejorablemente en manos de John Huston o Jean Pierre Melville. Al menos, así sucede en mi caso. Quizá no he amado nunca tanto a ningún personaje de ficción como a Sherlock Holmes; ignoro con precisión cuál es el secreto que le pone tan por encima de sus cofrades de lupa. Supongo que tiene algo que ver con su pertenencia a ese temprano momento de la ciencia en que ésta era todavía romántica, personal y también a cierto enjuto, pero chispeante estilo de heroísmo y disponibilidad para la aventura del que el solitario de Baker Street fue encarnación inolvidable. En todo caso, el misterio de su magnetismo sigue intacto. Después de Conan Doyle, las novelas criminales que prefiero —y así acabo esta confesión general— son las de John Dickson Carr, que a veces firma como Cárter Dickson. El jurado de juego o Los crímenes del Unicornio cuentan acontecimientos imposibles, llenos de viveza y con lóbregas sombras fantasmales sobre ellos, finalmente resueltos con elegante lógica. Es un narrador muy hábil y con un macabro y gratísimo sentido del humor.

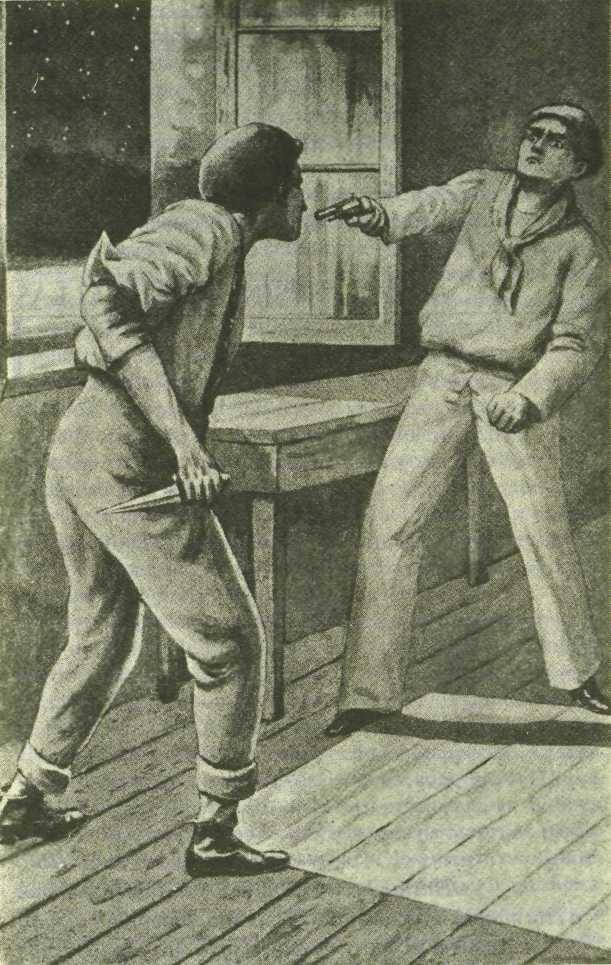

El primer caso detectivesco de la literatura lo resolvió, como es sabido, el profeta Daniel. Enfrentado a los sacerdotes idólatras de Baal, que sostenían que el dios consumía los alimentos que se ofrendaban cada día, inventó un impecable sistema para desenmascarar a sus adversarios. Durante la noche apareció ceniza en torno al altar del dios donde se hallaban las ofrendas y, al día siguiente, encontró en el suelo ennegrecido huellas de pasos humanos que acusaban de fraude a los adoradores de Baal, piadosos ladrones de la comida que el dios devoraba milagrosamente. Siglos más tarde, Sherlock Holmes halló las huellas enormes de un perro sobrenatural que durante generaciones acosó a los Baskerville y, no sin dar su parte al diablo, sostuvo que esas huellas eran materiales. Como también Daniel sabía, ni los dioses ni los espectros dejan marca allí donde pisan.

Detractores, partidarios y teóricos de la novela policíaca han oscurecido muchísimo papel en los últimos cuarenta o cincuenta años. Se ha prodigado lo inane, no ha faltado lo ingenioso o lo profundo, pero quizá lo único que a fin de cuentas interesa de verdad sea lo disparatado. Esta última categoría tiene un representante sin duda notable en el doctor Roldan Cortés, convicto y confeso de ser autor de un librito vibrantemente titulado Influencia de la literatura moderna en las enfermedades mentales, al que puso inevitable prólogo don Gregorio Marañón. O don Gregorio no sabía resistirse a echar un prologuito al aire o éste era un caso de mucho compromiso personal. El libro delira con envidiable brío sobre temas tan distintos como el misticismo literario, la literatura anarquista, el erotismo, el realismo y hasta el detallismo (?), género éste «muy en boga en nuestro tiempo», según se nos advierte (el engendro es de 1940, como bien cuadra). Contra el «detectivismo», como él lo llama, se despacha a gusto: no me resisto a extractar algunos pasajes particularmente hermosos de su diatriba. «Los narradores de estos episodios a lo Conan Doyle tienen en su contra la ausencia de toda moral intención y el afán desmedido de convertir en laberintos intrincados los débiles cerebros para quien escriben sus obras. Acumulando escenas de dramáticos enredos, esto es, de vodevil invertido, exaltan y oprimen con toda suerte de habilidosos artificios el resorte inferior de la curiosidad, tan desarrollado en las imaginaciones poco cultivadas. En todas ellas, y al contrario que en el siglo de los libros caballerescos, resplandece un espíritu femenino de astucia, mezclado con un ambiente de criminal cinismo. Nada de gigantescas y viriles aventuras, nada de pasos honrosos. Artilugios y fingimientos, emboscadas y asaltos, latrocinios y mascaradas. Éste es el contenido de tales producciones». Numerosos peligros psíquicos acechan a los desdichados que se adentran por pantano tan traicionero. Por una parte, el doctor Roldan nos recuerda el conocido riesgo de identificación simpática con el criminal, seguido, lógicamente, «del irresistible deseo de emular sus hazañas, ni más ni menos que en los días tristemente españoles de los Diego Corrientes, los Candelas o los Siete Niños de Écija». Pero más grave aún, si cabe, será el desequilibrio de «imaginaciones que se consideran más elevadas y que, por lo mismo, disciernen algo sobre la moral, se abstraen en esas lecturas, se compenetran con el deber inflexible representado, en este caso, por el policía, y llevan su obsesión a tal extremo, en ocasiones, que, sintiéndose Sherlock Holmes, tratan de aplicar su detectivismo en la propia realidad de la vida, llegando hasta padecer verdadera monomanía persecutoria cerca de sus amigos, de sus conocidos, de su familia misma». No cabe duda de que este hiperpolicialismo es desestable, frecuentemente, y nos remite a otros días no menos, ¡ay!, tristemente españoles que los de los generosos bandidos andaluces, pero mucho más próximos.

En resumen, no me queda más que suscribir la opinión de Marañón en su prólogo al libro del doctor Roldan: «Nada podría decir por mi propia cuenta de esta pequeña y bellísima obra, sino sólo que a mí me gusta mucho».